《伊川易传》中程颐的史学思想

颜孟秋

(青岛大学,山东青岛 266000)

经学作为古代官方的一种意识形态,对于史学发展具有指导作用。以经解史是古代史家一种重要的治史方式。这种治史路径表现为两个方面:一是史学家以经学上的礼法名教观念来评价历史事件和历史人物,另一个则是史家运用经学主要是易学的思维方式与思想观念来总结历史变易及其内在法则[1]。北宋中期之后,社会危机已经发展到相当严重的地步:内部积贫积弱,外部强敌环伺。为了寻求救时之良方,彼时的精英知识分子常通过易学理论去解释历史盛衰变化、品评人物,进而发挥史学 “可知兴替”的特点,最终得出有益于现实政治的思想启示。程颐作为宋代思想家的代表,他擅长通过对易理进行阐发从而表达其对历史的见解。他的史学观点被后世的史学家继承发展。那么程颐的史学观点为何被其他史学家所借鉴吸收? 本文从程颐的史学素养及其对浙东学派的影响、“以人为本” 的历史认识、“重名教” 的历史评述三个方面对其《伊川易传》中的史学思想进行探究,探讨其易学思想背后所隐含的史学思想。

1 程颐的史学素养及对 “浙东学派” 的影响

1.1 程颐的史学素养

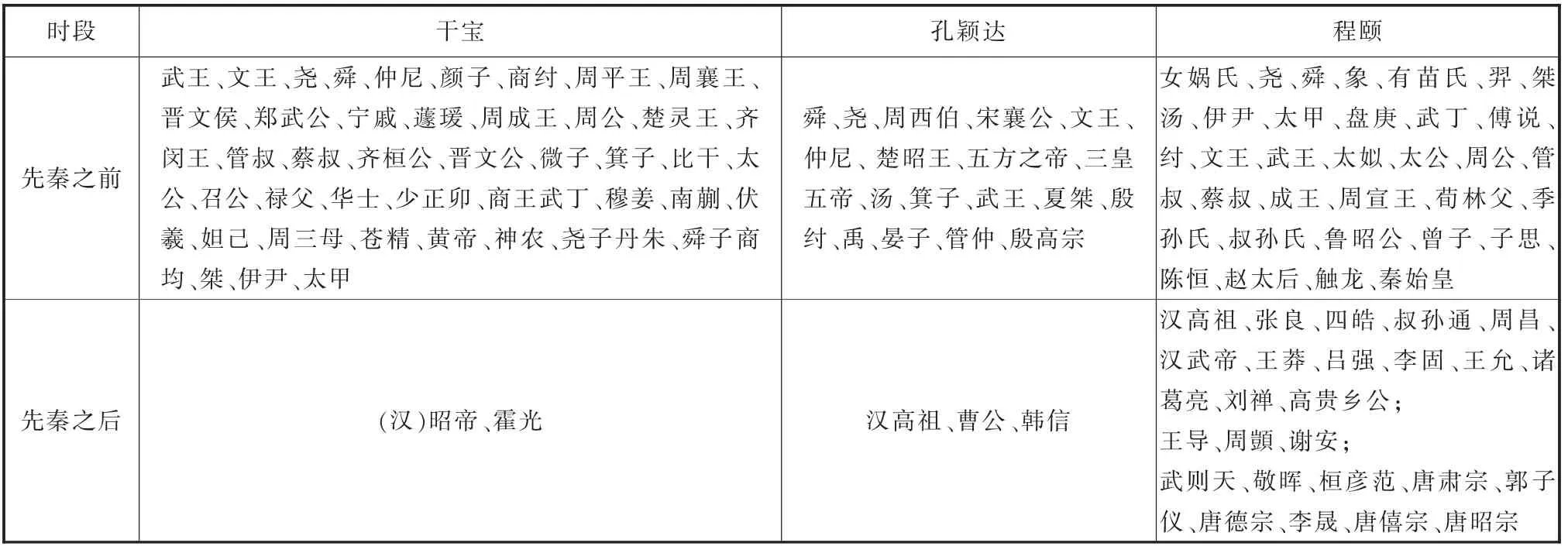

援引其他经书解易是易学家常用的一种解易方法。他们自由地用不同经典文本相互解读,把一个概念同另一个概念相联系,以寻求新解说的理论支持,增强其可信性[2]。程颐特别强调经史互证,融史于经。程颐在进行经学诠释时,充分融合先秦、汉唐之际的经学成果,并大量引用历史史实来解释《周易》卦爻辞,通过 “以史证易” 的方式将现实政事、个人道德与历史史实相结合,从而论证自己政治、社会观点的正确性。通观《伊川易传》,程颐在其中引史的数量较为可观,共有29 处直接给出历史人物以解易(见表1)。

表1 《伊川易传》涉及人物分布

由此可见,程颐充分援引自古以来的历史人物与事件,他并不局限于采用殷商时期的历史,更采用了许多汉唐时期的人物。在引史范围方面,将其与之前的易学家干宝、孔颖达相对比(见表2),孔颖达与干宝都擅长引用殷商史事,尤其是干宝非常喜欢援引殷纣之事。林忠军教授曾指出:“晋干宝以史学见长,并以丰富和详细的史料来揭证《周易》所蕴含的大义。尤其能以殷周变革之史参注释卦爻辞。”[3]程颐突破了先秦史事的限制,范围扩大至汉唐之事。先秦之事多来自《尚书》《左传》之中,而《尚书》《左传》在《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》等图书目录书籍之中都被归于经部之下,因而程颐之前的易学家在进行“以史解易” 时所采用的 “史” 皆来源于 “经”,仍未脱离 “以经解经” 的范围。而程颐的引史范围扩大到了先秦之后的历史,采用来自史部之下的 “史”,实现了真正意义上的 “以史解易”。在他的这种间接影响之下,可以说南宋发展出了所谓的 “史事宗”。吕绍刚认为 “站在义理派的立场上引史实以证经义的,应首推北宋程颐”[4]。之后众多的 “以史证经” 的著作都是在此基础之上发展而来,如胡宏的《易外传》、李杞的《周易详解》等。除此之外,程颐融史于经、经史互证的经学诠释方法对后来的洛学产生了深远影响,例如,湖湘学派的胡宏、张栻,浙东学派的吕祖谦等人都受到此观点的影响。

表2 程颐与干宝、孔颖达引史范围对比

1.2 对 “浙东学派” 的影响

浙东学派是宋代占据重要地位的地域性学派,深受二程思想的影响,因而浙东诸儒表现出十分重视史学的特点。在研习史学的目的层面,二程提出:“诵《诗》《书》,考古今,察物情,揆人事,反复研究而思索之,求止于至善,盖非一端而已。” 程颐指出在读史过程之中,不能仅将视野投放于历史事件的细节,而是应该去探寻其背后所隐藏的治乱兴衰的规律,即 “凡读史,不要徒记事迹,须要识治乱安危兴废存亡之理”。程颐还曾说:“读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物。今人只将他见成底事便做是使,不知煞有误人处。” 由此看出,程颐并不将成败作为衡量历史事件之中是非得失的标准,而是通过研习史学,进而去探究圣贤君子行为蕴含的动机与意义,最终做到以史为鉴,立身修德。吕祖谦也持有相似的观点,他认为:“看史非欲闻见该博,正是要识前言往行以蓄其德。” 即史学最终是为明理修德服务。同时,浙东诸儒在程颐思想的基础之上又不断发展,演变出更加注重史学经世致用功能的特点。在吕祖谦看来,“看史须看一半便掩卷,料其后成败如何? 其大要有六:择善、警戒、阃范、治体、议论、处事”[5]。陈亮在《酌古论》中指出:“能于前史间窃窥英雄之所未及,与夫既已及而前人未能别白者,乃从而论著之,使得失皎然,可以观、可以法,可以戒,大则兴亡,小则临敌,皆可以酌乎此也。”[6]在他看来,史学的功能是明治乱兴衰。可见,浙东学派在程颐所强调的史学 “修身立德” 功能之上,更加强调其所拥有的事功色彩。这是对二程经史互证、融经于史理论的体现与发展。因此,在探讨浙东学派渊源的问题上,近代学者往往将其追溯到二程时期,如何炳松认为浙东学派的先导是程颐。他说:“初辟浙东学派之蚕丛者,实以程颐为先导。程氏学说本以无妄与怀疑为主,此与史学之根本原理最为相近。加以程氏教人多度古书,多识前言往行,并实行所知,此实由经入史之枢纽。传其学者多为浙东人。故程氏虽非浙人,而浙学实渊源于程氏。”[7]

程颐的 “体用一源,显微无间” 理论,是将史学置于经学理念之中的突出地位,呈现出补充、辅助经学的重要作用。换言之,浙东学派重视史学,除了南宋大背景的影响,更是对二程思想的继承与发展。浙东学派的后传弟子中如胡三省等人,也都继承了经史并重、重视史学的传统。

2 “以人为本” 的历史盛衰观

历史盛衰问题长期以来在中国史学史上占有重要地位。从太史公司马迁提出 “原始察终,见盛观衰”[8]论,到魏徵 “克终者鲜,败亡相继”[9]论,再到杜佑 “酌古之要,适今之宜”[10]论。北宋司马光也将视野投放于历史盛衰问题之上,提出 “叙国家之兴衰,著生民之休戚”[11]的见解。程颐虽然不是专门的 “史学家”,但是在其思想中有众多对历史盛衰的思考。

程颐认为,人们可以窥见存在于王朝与王朝之间及王朝不同历史阶段之间的转化规律。正如他在《程氏遗书》中所说:“盛衰之运,卒难理会。且以历代言之,二帝三王为盛,后世为衰。一代言之,文、武、成、康为盛,幽、厉、平、桓为衰。以一君言之,开元为盛,天宝为衰。” 他认为盛衰之运即存在整个历史大趋势之中,又在具体历史阶段中。在历史大趋势之中,二帝三王时代是鼎盛时期,后世逐渐衰落,这是历史大阶段之下的历史兴衰变化。在具体的历史阶段之中,朝代起始为盛,末端为衰,同一君主统治之下亦有其盛衰变化。程颐同时提出历史盛衰变化呈现出以下变化:“有衰而复盛者,有衰而不复反者,若举大运而言,则三王不如五帝之盛,两汉不如三王之盛,又其下不如汉之盛。至其中间,又有多少盛衰。如三代衰而汉盛,汉衰而魏盛。此是衰而复盛之理。譬如月既晦则再生,四时往复来也。若论天地之大运,举其大体而言,则有日衰削之理。如人生百年,虽赤子才生一日,便是减一日也。形体日自长,而数日自减,不相害也。” 他认为盛衰变化呈现出循环往复的状态,但是其对于盛衰之理的阐述却呈现出一种历史是在循环中逐渐衰退的观点,即 “三王不如五帝之盛,两汉不如三王之盛,又其下不如汉之盛”。在现阶段的历史循环之中,三代是后世可望而不可即的理想时期,后世难以望其项背,只能呈现出日益倒退的趋向。

总而言之,在程颐的历史认知之下,他认为历史的盛衰变化是一个不可抗力的历史循环过程,而在这历史循环过程之中又包含着众多的循环,呈现出环环相扣的局面。同时,在这些不同的循环之中,又各自有着其具体的特点。程颐将历史盛衰变化视为不可抗力的变化,那么在此基础之上,人又处于何种位置呢?

北宋时期,天人关系的讨论步入理性阶段,天命论处于质疑与抨击的局面之下。欧阳修提出 “盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉! ”[12]在其看来,盛衰之理虽是天命所致,但是更是人事所为。程颐同欧阳修持有相似的观点,他提出了 “人力可以胜造化” 的观点。程颐认为 “治则有为治之因,乱必有治乱之因,在人而已矣”,他将人纳入历史兴衰的考量之中。

在 “人” 的作用之中,程颐又将视野投放于 “君主” 之上,将人君的位、德、才纳入历史盛衰的讨论范围之内。“九五居人君之位,时之治乱,俗之美恶,系乎己而已矣”,“时之治乱” 与人君的作为紧密相连。君圣贤则天下安,君昏聩则天下乱。程颐这一观点在别的思想家那里也有相同的反映,如司马光认为,君心是决定历史盛衰的决定性因素,“夫治乱安危存亡之本源,皆在人君之心,仁、明、武所出于内者也;用人、赏功、罚罪所施于外者也”[13]。程颐对于君主也提出了相应的要求,“九五居天下之尊,萃天下之众而君临之,当正其位,修其德”,人君居于天下最尊贵的位置,若要聚集天下民众应当端正位置,修养自身品德。在这之中就牵扯到君主的位与德,君主既然处于天下之尊之位,则应承担起君主的责任,即 “人君之道,不能济天下之艰险,则为未大,不称其位也”,这意味着君主应当修 “元永贞” 之德。“元永贞” 之德意为 “元,首也,长也。为君德首出庶物君长群生,有尊大之义焉,有主统之义焉。而又恒永贞固,则通于神明,光于四海,无不服矣”。这要求君主要凭借修 “元永贞” 之德来发挥统帅作用,进而实现保国家安宁,四海归服。同时,修德之道在于 “恒久”,“王者既有其位,又有其德,中正无过咎,而天下尚有未信服归附者,盖其道未光大也,元永贞之道未至也,在修德以来之。如苗民逆命,帝乃诞敷文德。舜德非不至也,盖有远近昏明之异,故其归有先后,既有未归,则当修德也”,程颐以舜帝治理苗民为例,苗民忤逆君主的命令,那么作为君主的舜便广大地散布礼乐教化,通过施行德行来使苗民归附。即使身份地位如舜者,仍需继续修德以使天下顺服,更遑论后世的君主。除君主 “正其位,修其德” 之外,君主的才能也是影响历史盛衰的重要因素。任贤自辅是君主才能的重要显示,“自古圣王济天下之蹇,未有不由贤圣之臣为之助者,汤、武得伊、吕是也。中常之君,得刚明之臣而能济大难者则有矣,刘禅之孔明,唐肃宗之郭子仪,德宗之李晟是也。虽贤明之君,苟无其臣,则不能济于难也”,识人用人乃君主之才。中常之君或贤明之君都不能以一人之力撑起整个朝代的兴衰,而是要和贤臣达成共治。程颐在其《易传》之中,多次引用君臣相交、相退之事。譬如,其在解 “睽” 卦六五爻时说:“五虽阴柔之才,二辅以阳刚之道而深入之,则可往而有庆,复何过咎之有? 以周成之幼稚,而兴盛王之治;以刘禅之昏弱,而有中兴之势,盖由任贤圣之辅,而姬公、孔明所以入之者深。” 除此之外,他在解 “丰”卦六二爻时提道:“古人之事庸君常主,而克行其道者,己之诚意上达,而君见信之笃耳。管仲之相桓公,孔明之辅后主是也。” 程颐以姬公辅周成,孔明辅刘禅,管仲相桓公为例,阐述了臣以忠事君,君信臣之诚的状态。而这些背后所透露出的就是程颐的 “君臣史观”——历史存在于君臣的相交、进退之中,即邵雍所说的 “道在君臣进退间”[14]。

若要形成以明君为主导的良性政治,更要注意君子小人之别。程颐认为 “自古治乱相乘,亦常事。君子多而小人少,则治;小人多而君子少,则乱”。除此之外,“君子之进,必以其类,不唯志在相先,乐于与善,实乃相赖以济。故君子小人未有能独立不赖朋类之助者也。自古君子得位,则天下之贤萃于朝廷,同志协力,以成天下之泰;小人在位,则不肖并进,然后其当胜而天下否矣”,君子和小人必然都是依赖于同类的帮助。君子得位,天下的贤才也都将荟萃于朝廷,从而达到天下通泰;小人得位,不屑之人汇于朝廷,天下形势衰败。

程颐将历史盛衰变化看作不可抗力的循环过程,而在这循环过程之中呈现环环相套的局面,且各个循环又有其自身的特点。但同时程颐还认为在这不可抗力的循环之中,人起决定性作用。君主作为人中的独特存在,维系着治乱兴衰变化。一方面,君主当 “正其位”,修 “元永贞” 之德;另一方面,历史盛衰存在于君臣相处之道中,君主当任贤自辅,规避小人。

3 “重名教” 的历史评价

礼法名教观念作为中国古代经学的重要价值观念,对历史评价产生了重要影响。《礼记·曲礼》指出:“道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;分争辨松,非礼不决;君臣上下父子兄弟,非礼不定;宦学事师,非礼不亲;班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。”[15]程颐同样提出:“五典谓父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信也。五者人伦也,言长幼则兄弟尊卑备矣,言朋友则乡党宾客备矣。” 又指出:“夫物必有则,父止于慈,子止于孝,君止于仁,臣止于敬,万物庶事莫不各有其所,得其所则安,失其所则悖。圣人所以能使天下顺治,非能为物作则也,唯止之于各于其所而已。” 他认为,要尊长幼之序、尊卑之序,并且父子君臣之伦是客观存在的,有其自己的规律,只有遵循这些规则,才能使万物各安其位。

3.1 程颐主张 “以义为本”

他将评价人物得失的视野投放于人的动机和手段之上。正如程颐所说:“‘子罕言利’,非使人去利而就害也,盖人不当以利为心。《易》曰:‘利者义之和’,以义而致利斯可矣。” 又说:“圣人于利,不能全不较论,但不至妨义耳。” 他认为,人应当以义为出发点做事而非利,但是若是利不妨碍义也是可以接受的。张载对于义利关系的态度是 “义公天下之利”[16]。程颐与其持有相似的观点,即使圣人达利也不能妨义,在评价历史人物时,需看人物的行为动机是否符合“义” 的标准。程颐十分推崇诸葛亮,他认为 “亮果王佐才”“诸葛武侯有儒者气象”,更是将诸葛亮与伊尹、周公并列,将他们称为 “行道者”。不仅如此,程颐将诸葛亮北伐所造成的伤亡辩解为:“若以天下之力,诛天下之贼,杀戮虽多,亦何害?” 及 “盖诛天下之贼,则有所不得顾尔”。程颐将诸葛亮的北伐战争看作是为 “诛贼” 而发起的,是为了天下大局的正义之战,并非为了诸葛亮自己的私利而战,因而这场战争是具有正当性和合理性的战争,即使有所伤亡也可理解。程颐认为,诸葛亮发动战争的目的符合儒家为国为民的理念,哪怕最终没有实现一统的目标,诸葛亮也已鞠躬尽瘁。因此,程颐对于诸葛亮极为推崇。

3.2 应当各安其位,各行其责

程颐在解 “家人” 卦时说:“父子兄弟夫妇各得其道,则家道正矣。推一家之道,可以及天下,故家正则天下定矣。” 父子兄弟夫妇各得其道,才能使家道中正不衰。将治家的道理推行于治理天下的层面,家正则天下定。这一观点被程颐作为评价人物的标准。程颐还指出 “上下之分,尊卑之义,礼智当也,理之本也”。同时在君臣关系之中,应当遵守 “下顺乎上,阴承乎阳”,臣应当忠君敬君,保君报君。

唐太宗、魏徵被人们视作明君贤臣,但是在程颐的笔下却不被认可。程颐与司马光关系密切,在政治倾向方面,两人态度基本相同,但是二人在唐史问题上却存在着巨大分歧。司马光在写《资治通鉴》时曾与程颐进行过一番探讨:“君实修《资治通鉴》,至唐事。正叔问曰:‘敢于太宗、肃宗正篡名乎?’曰:‘然。’又曰:‘敢辨魏徵之罪乎?’曰:‘何罪?’(程颐)曰:‘魏徵事皇太子。太子死,遂忘戴天之仇而反事之,此王法所当诛。后世特以其后来立朝风节而掩其罪……’”程颐将唐太宗杀兄夺位,魏徵分事二人这两件事评价为大节有亏,哪怕最终建功立业,也无法抵消。

由此可见,程颐评价历史人物并非看事件结局的成败,而是将目光投放于行为动机之上。一方面,他注重人物采取行为背后是否符合儒家仁义道德的要求,而非行为的成败得失;另一方面则将目光投放于人物是否当位。这是程颐评价人物得失的重要标准。

程颐认为 “男女有常位”,即男尊女卑,夫唱妇随,女子从属于男子。他说:“初终二爻,虽不当位,亦阳上阴下,得尊卑之正。男女各得其正,亦得位也。”尊卑之正需满足阳上阴下,只有在这种情况之下,才能实现男女各得其位。其在解《家人·彖》时也提道:“阳居五,在外也;阴居二,处内也,男女各得其正位也。尊卑内外之道正,合天地阴阳之大义也。” 男女应当分别处于自己的正位,才能使尊卑内外之道正确,才能符合天地阴阳的大义。女归是天地大义,“义之轻重,廉耻之道,女之从人,最为大也,故以女归为义”。程颐在解 “归妹” 卦时言:“男女有尊卑之序,夫妇有倡随之理也。如《恒》是也。苟不由常正之道,徇情肆欲,惟说是动,则夫妇渎乱,男牵欲而失其刚,妇狃说而忘其顺。如妇妹之乘刚是也。所以凶,无所往而利也。” 由此可见,男尊女卑之序、夫唱妇随之理被打破,以至阴柔凌驾阳刚之上,从而出现凶兆。这一点在程颐解 “坤” 卦六五爻 “黄裳,元吉” 之中可以窥见:“阴者臣道也,妇道也。臣居尊位,羿、莽是也,犹可言也。妇居尊位,女娲氏、武氏是也,非常之变,不可言也,故有黄裳之戒而不尽言也。或疑在《革》,汤、武之事尤尽言之,独于此不言,何也? 曰:废兴,理之常也。以阴居尊位,非常之变也。”[17]在这一卦之中,阴爻居于第五爻,居于尊位。程颐以羿、莽、汤武革命与女娲氏、武氏为例,后羿、王莽是以臣下居于尊位,尚且可以明说,即使是汤武革命犹能完全说明。但是女娲氏、武氏乃是女性居于尊位,这已完全违背了男尊女卑之序,是不可明说的非常之变。

综上所述,程颐将道德仁义作为评价历史人物得失的重要标准。他衡量人物的标准并非人物最后的成败,而是其这件事件的出发的行为和动机是否做到从 “义” 出发。同时,程颐还特别强调 “男女有常位”,人们当各安其位,位不正则家不安,家不安则国不宁。因此,程颐对 “女主得权” 一事极为批判。

4 结束语

程颐的易学思想与史学思想相辅相成,不可分割。程颐在 “以史解易” 之时运用的历史史实范围之广远超以前的易学家,突破了局限于《尚书》《左传》之中的史实采用,打破了 “以史解经” 中 “史” 只来源于 “经” 的范畴,对后世易学家产生了重要影响。同时浙东学派的史学家们继承了程颐 “体用一源,显微无间” 的观点,注重融经于史,经史互证。在历史认识方面,程颐认为盛衰变化呈现出循环往复的状态,在这循环往复之中,人对于历史盛衰变化又起到了不容小觑的作用,而人之中,君主又是作为具有独特身份的人而存在,“时之治乱” 与人君作为紧密相连。人君当修德,任贤自辅。除此之外,还当注重君子小人之别。在历史评价方面,程颐将道德仁义作为品评历史人物的重要依据。同时他认为 “男女有常位”,男女尊卑不可改,宣扬 “女主专政” 之祸。程颐将道德仁义作为评价衡量的标准,这与西方的责任伦理概念不谋而合。程颐以儒家的仁义道德作为评价历史人物的标准,反对功利主义的价值观,否定将其作为采取某种措施及发动某个事件的根本动因,主张凭借道德价值来衡量是非得失。对于程颐《伊川易传》中史学思想的探究,本质上是从经学的角度去探究宋代思想家的史学思想的一种具体探索,一定程度上有利于深入了解宋代经史关系。