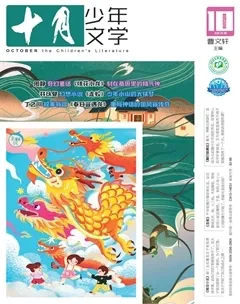

寻龙记

龙,对于中国人而言,是有着特殊的情感与意义的。它并不存在,却无处不在。它千变万化,魅力无穷,吸引着我用一生去寻找……

1.画龙

小时候,我一度以为,这个世界上,真的有龙。理由简单极了:如果没有龙,大人们结婚发的喜糖袋子上,为什么写着“龙凤呈祥”,还在“囍”的两旁,画了一只冲天的凤和一条腾飞的龙?—那时候的喜糖,都是自己买来零散的再装袋。我也帮过大人的忙,把两粒大白兔奶糖、两粒花生牛轧糖、两粒陈皮梅糖、两粒水果硬糖一齐装进好看的塑料袋,再用蜡烛的火焰来封口。我认识“龙”字,认识龙的形象,就是从那时开始的。唉,人生真是奇幻,明明是想象力最丰富的时候,却不知道,有些形象其实是想象的产物。等明白了,想象力却逃走了,沉睡了,枯竭了。

喜糖袋子上的凤凰和龙,真好看啊,我忍不住想画它们。粉笔自然是没有的。对幼年时的我而言,粉笔简直和天上的月亮一样难得。好在乡下到处可以捡到干结的石灰块和砸碎的小砖头,就用它们画。画在哪里呢?当然也没有黑板,就画在自己家门前晒谷子、豆子和油菜籽的水门汀场地上。自然也没有人教,就照着喜糖袋子上的凤凰和龙来画。次序也不讲究,想先画头就画头,想先画尾就画尾。有时候,还会突发奇想,添上几朵云,画上几道雨。我自己觉得,画得有六七分像。邻居们却说,很像,非常像,有十分像。得到鼓励,我心中暗自欢喜。那时候,村里没有路牌,也没有门牌,上百户人家,大同小异的房子,密密匝匝挤在一起,很不好分辨。亲戚来串门,常有走错的时候。往往小孩子才兴高采烈地伸长了手,来人就皱了皱眉,暗叫一声“不对”,把递出去的鸡蛋糕高高拎起,转身走了。但我家的亲戚,没有这个烦恼:看到谁家门口画满了在云里穿来绕去的灰白色或砖红色的凤凰和龙,直接跨过门槛进去吧,准是我家。

画在水门汀场地上的凤凰和龙,路过的人踩几脚就残缺了,一群鸡鸭摇摇摆摆跑过就模糊了,下一场雨就全没了,我不得不重新画。三遍,五遍,十遍……熟能生巧。

那年年底,我们家新砌了柴火灶。我提出要自己画灶台,家人同意了。那是我第一次用毛笔,还是一支开了花的毛笔,因此格外小心,先用小砖块在抹了草筋灰的灶墙上打了个底稿,再用毛笔蘸了墨,描上去。虽没学过,我已经会写“用火小心”了。可大片的空白处画什么呢?对了,就画龙。画了那么多遍的龙,我自己也觉得,画得有八九分像了。

那时候,我还不明白,画得像不等于画得好的道理,却无端做起了画家梦,谁知道后来成了作家呢?!

2.见龙

我永远忘不了那个初夏的傍晚。

那天,幼儿园放学后,父亲用自行车载我回家。他骑得前所未有的快,耳畔都有呼呼的风声了。蜻蜓也格外多,飞得格外低,好几只还撞到了我的额头,当然喽,一点儿不疼,只是有些痒。刚跨进家门,天就完全黑了,比最深的黑夜还要黑。屋里就更黑了,简直伸手不见五指。但我不敢开灯。电费那么贵,干吗要浪费?我才关上大门,就电闪雷鸣,下起暴雨来。我吓坏了,本能地摸黑跑上二楼,躲进了房间一隅的蚊帐里,用手指紧紧堵住了耳朵。

不久前,为了让我和别的小孩一样,也能看到《西游记》,家里凑钱买了一台“凯歌”牌的十二英寸黑白电视机。我看到冒着气泡的龙宫、顶着犄角的龙王,就更相信龙的存在了。听着隆隆的雨声,望着玻璃窗上乍现的游龙似的闪电,我突发奇想:《西游记》里的雨,都是龙王用法术下的。那今天的雨,会不会也是龙王下的呢?

这么想着,我竟胆大包天起来了。我钻出蚊帐,打开房门,来到走廊里,抬头望天。猜猜我看到了什么?下一道闪电划过天际时,我真的看到了龙!足有五条,每一条都金光闪闪。它们扭动着矫健的身姿,在翻墨似的乌云里辗转腾挪,真好看。尽管只是一瞬间,但我还是看清了它们的每一根胡须、每一片金鳞,以及它们嘴里吐出的雾气与烈焰。

父亲上楼,赶紧把我拉进屋,臭骂起来:“你不要命了吗?你不知道打雷会打死人吗?被雷打死的人,不仅没有人哭,还会挨骂呢!”我很不明白,问:“被雷打死的人,不是很倒霉吗?为什么没有人哭,还要挨骂呢?”父亲说:“因为,人们会觉得,这个人一定是背地里做了伤天害理的事,才被雷打死的。”我说:“这没道理。”父亲不接话了,他知道,如果说出“世界上的事,有时候就是没有道理的”这样的话,对我的成长是没有半分好处的。

沉默中,耳畔突然传来一声炸弹落地般的巨响,与此同时,眼前不仅闪过了耀目的电光,还有通红的火光,那扇通往走廊的门上的玻璃也被震得嗡嗡作响,几欲碎裂。我好一阵后怕,全身冷汗淋漓。第二天才知,前排那户人家被一个滚地雷劈了,房子没啥大影响,就是电视机烧坏了—那家的孩子太迷电视了,下雨天还在看呢!此后的好多年,他家的电视机每年都会被雷劈坏一台,真是奇了怪哉。

那天的雨刚停歇,我就把看见龙的事,和邻居小伙伴说了,他们不信。第二天上学,说给同学们听,他们也不信。我后来也认为,那一定是我的错觉。奇怪的是,我至今仍能清晰地记起,那天的蜻蜓、雷电和乌云,那五条龙的每一根胡须、每一片金鳞,以及它们嘴里吐出的雾气与烈焰。这又是为什么呢?大概是那阵子我画龙画痴了吧。

那晚,见我闷闷不乐,父亲又给我讲了《叶公好龙》的故事,还问我叶公这个人是不是很可笑。我摇摇头说:“不可笑。”他问为什么。我忘记我当时怎么回答他了,但大意还是记得的:喜欢画上的龙和害怕真的龙,不矛盾啊!就像我,喜欢画上的虎,喜欢《动物世界》里的虎,喜欢捏面人的人捏的虎,但真的有老虎朝我扑来,我还是会害怕的。

唉,要是我老能说出这样了不起的话,大概早就是个哲学家了吧。

3.说龙

念了两年书,我知道,世界上确实没有龙了,它只是想象的产物,是鹿、牛、虾、鲤、蟒、驴等多种动物的奇妙组合。但村里的老人,相信世上真有龙的,却突然多起来了。

起因之一,是村里的一片小湖,在一个雷雨天,突然变干了。好多老人说,他们亲眼看到一条银色的巨龙从空中飞下,把湖水吸干了。但说法又是不一的。有人说,是用嘴吸的,也有人说,是用尾巴吸的。要是龙的尾巴能吸水,那猪的屁股岂不是能吃糠了?于是,我赶紧告诉他们,那不是龙,是龙卷风,是一种天气现象,但他们不信,非说是龙。还说:“你得信我们说的,不然,龙会生气,然后趁你睡觉时,把你叼走。”

起因之二,是村里起了传言,说是某村有位百岁老太,早晨还好好的,又是喂鸡鸭,又是采扁豆的,中午就消失不见了,堂屋里只剩下一身掉在地上的衣服。原来,她不是普通人,而是一条龙变的人,现在天庭召她回去,她就升天了。可是,某村究竟是哪个村呢?没人能说清楚。要不然,我非缠着父亲骑上自行车,载着我去求证一番不可。几天后,传言愈发离奇了。有人说,确有这么回事,有一次,他去某村走亲戚,晚上回家时,真的在草丛里见到了一条龙,灰白色,有水泥管那么粗,百多米长呢!哼,我怀疑那就是水泥管,他不过是喝醉了,眼花了。还有人说,真有那么回事,就是那天中午,他去某村办事,忽一抬头,见到一条百多米长的黑龙,正扭动着身体,往天上飞去。哼,他看到的是烟囱里冒出的黑烟吧。然而,某村到底是哪个村,他俩还是支支吾吾不肯说。

起因之三,是我们去农田里钓“戈多”时,有小伙伴声称,在垄沟里的东洋草之间,看到了一条巨蟒。“戈多”是我们家乡常见的一种小灰蛙,比青蛙小,比蛤蟆皮肤光滑,学名姬蛙,鸭子很爱吃,吃了很能下蛋。为什么叫它戈多呢?不清楚。我也不清楚,为什么我们的家乡话,还管“打嗝”叫“捉戈多”。更丢人的是,多年以后,当我在图书馆里看到一本叫作《等待戈多》的书的时候,还以为主人公等的就是那种小灰蛙—说回那条巨蟒吧,我清楚地记得,那天大伙丢下钓竿,逃命似的往家奔去时,那个小伙伴说的是手臂那么粗的巨蟒。可那晚大伙坐在桥头乘风凉嘎讪胡时,就变成了小腿粗的巨蟒。第二天,又变成了碗口粗的巨蟒。没两天,竟变成了水泥管那么粗的巨蟒。村里的老人又发话了,瞧吧,就说世界上真的有龙吧。现在,我们村也出现龙了。在它回天庭之前,你们还是别去钓戈多,影响它老人家休息了。我们还真有好几天没有去田里钓戈多,而是转去别处的小湖,钓小龙虾了。倒不是我们听话,而是天天给鸭子找好吃的,是时候也给自己弄点儿好吃的啦!我也很快就想明白了。恐惧,是会让人产生错觉的。就像我“看见”龙那天的大雷雨,明明只持续了半小时,我却觉得有两个小时那么长。也许,那根本不是什么巨蟒,而是一条小蛇,甚至只是一段蛇蜕。而且,很多话,传着传着,就变味了。谣言就是这么形成的。

嘿,就我这种打破砂锅问到底的性格,真该去做个侦探的,当什么作家呀!

4.追龙

“村里有龙”的传言,不久就被人淡忘了,因为又有新的传言冒了出来,一样的离谱,一样的有人深信不疑,那就是“预言婴儿”的传言,说是:某医院有个婴儿,刚出生就会说话,说的是“去年不冷,今年不热,明年大地震”,说完就死了。某医院是哪家医院呢?照例没个说法。传言就是这样,模棱两可,似是而非,这样才难以证伪,才容易骗人。

但我却深深地迷上了龙卷风。起因是一本我用攒了大半年的零花钱买的书,好像叫什么《世界奥秘大全》。书上说,某年某月某日,某地出现了一场罕见的龙卷风,有好多活蹦乱跳的大鱼与雨丝一道,从半空中掉下来,当地人捡得那叫一个不亦乐乎、眉开眼笑。又说某年某月某日,某地出现了一场更奇特的龙卷风,天空中掉下来的居然是古埃及的金币!我是多么期待自己的家乡也能出现一场奇异的龙卷风啊,掉下来一些小虾米和粮票也好啊!之所以这么想,一来是我不贪心,二来嘛,我确实担心大鱼和金币会砸坏房子,砸伤人。

那时候,我已经学会骑自行车了,虽然骑得歪歪扭扭的。迷上了龙卷风后,我变了。放学也好,出去玩也好,若是看到风云突变,不再是把脚踏蹬得飞快,尽快赶回家了,而是追着乌云跑。我多么希望,黑压压的乌云底下,会伸出一根长长的“象鼻子”来啊!我真想亲眼瞧一瞧,龙卷风是怎么把湖水吸干的,又是怎么把湖里的鱼虾蟹蚌抛撒下来的。然而,一整个夏天过去了,我追了十几回乌云,就看到过一个小小的漏斗从乌云底下伸出来,可没过多久就缩回去了。

是念念不忘,必有回响吗?秋老虎肆虐的某一天,龙卷风真的来我们村了。不过很小,持续时间也很短,它扫过一片爬满拉拉藤的荒地,卷走了半间罾鱼人用来歇脚的简易房。幸好,罾鱼人不在里边,无人伤亡。那天黄昏,我跟着大伙去看西洋镜。当我站在田埂上,望着那半间残留在荒地上,像是被大刀砍过的房子,然后走过去,手摸着它那砖头如鲨鱼牙齿般齐整而凸出的墙,想象着那张消失的板凳在半空中连连打转的样子,竟忍不住瑟瑟发抖起来,心说:自然的力量真可怕啊,以后还是别去追龙卷风了。

我那时就知道,就我的那点儿胆量,当不成探险家的。

5.贴龙

我们学校有一门挺有意思的兴趣小组课:麦秆贴画。就是把麦秆收集起来,漂洗,染色,然后裁切成长短不一的小段,拼贴成各种各样的图案:动物啦,植物啦,房屋啦,桥梁啦,人啦……麦秆自带光泽,贴出来的画,还怪好看的。

我很喜欢这门课,但犹豫了半天,还是没有报名—上这门课,要交材料费,数额还不小,我不忍再向家里要钱,就报了不用交钱的物候课。物候课让我学到了很多植物、昆虫与飞鸟的知识,也让我对它们倍加喜爱。我后来能写出《喓喓草虫》、《依依草木》和《教室飞来臭屁虫》,都要感谢物候课的启蒙。这当然是后话。

虽没报上名,可我还是好想玩麦秆贴画。怎么办呢?没有老师教,就自己琢磨。买不起材料,就自己弄。反正家里种地,应该有麦秆吧?无非就是没有经过漂洗、染色罢了。

不巧,那时是初秋,春天的麦秆早就做饭烧完了,柴房里只有新收的早稻的稻秆。稻秆就稻秆,总比没有强。

裁切并剖开了一小把稻秆后,我终于明白,为什么是“麦秆贴画”而不是“稻秆贴画”了。相比麦秆,稻秆太软了,太薄了,也太容易变形了。不过,勉勉强强凑合着用吧。

可是,贴什么图案好呢?大熊猫?嗯……好是好,就是稻秆没经过染色,做不出黑白分明的效果来。高楼大厦?不行,这个太简单了。对了,要不就贴一条金龙吧。

我回想着那天“见到”的金龙的样子,先在纸上画了底稿,然后涂上糨糊,再拿着裁切并剖开的稻秆与底稿比对,然后再裁切,再比对,确认差不离了,才贴上去。

怎么会一次成功呢?总有贴坏的时候,有时候还能小修小补,有时候却得推倒重来。也不知尝试了几回,一条金龙,哦不,一条焦黄色的龙,终于贴好了—尽管龙的周围沾上了好几个黑乎乎的指印。龙的颜色自然很不好看,样子倒还挺威风的。

期末,我想拿它去参加麦秆贴画兴趣班的作品展示,却被告知:没有上过课的同学,不许参加。更何况,你这是稻秆贴画,不是麦秆贴画。我失落极了,却也不敢同老师争辩。

如果当年,老师同意了我的请求,我的作品可以参加展示,还得到了赞扬,我现在会不会是个工艺美术师呢?天知道!

6.寻龙

小时候,我爱静不爱动,常常放学一回家,就钻进二楼的房间里,做作业,听半导体,做手工,看书,或者在书的空白处涂鸦。小伙伴们三邀四请后,才会勉强出去打个弹珠,丢个沙包,跳个皮筋,打个简易乒乓球什么的,且总是输多赢少,越输,就越不想出去玩了。

上了物候课后,我出去的时候渐渐多了。因为物候课是需要多观察,勤记录的:春天,燕子什么时候来?夏天,知了什么时候叫?秋天,叶子什么时候黄?冬天,雪花什么时候落?一年下来,就是一本厚厚的图文并茂的册子。我有时候觉得,我们的二十四节气,也是古人观察物候的结果。可不是嘛:蛇虫醒了,便是惊蛰;收麦子了,便是芒种;结霜花了,便是霜降;北风来了,便是立冬。节气之所以那么准确,是因为这是年复一年累积的经验呀!

那时候,我国成功举办了1990年的北京亚运会,又正在积极申办2000年的奥运会,那首张明敏的《龙的传人》也特别风靡,我们很为自己是龙的传人而自豪。因此,我也特别留心名字里有“龙”的植物,一直在努力寻找,认真记录。

校门口的花坛里,每年早春,都会种上一片明黄色的龙口花。我用水彩笔在册子上画它的样子时,忍不住嘀咕:不是叫龙口花吗?怎么看着不像龙的嘴巴,反而像条小金鱼呢?问了物候老师,我豁然开朗了,原来它还有一个名字,就叫金鱼草。田埂边,荒地里,每到秋天,龙葵就会东一串西一串地挂下稀稀拉拉的黑紫色的小浆果,可以吃,但不能多吃。只是,它既不像龙,也不是葵,为什么叫龙葵呢?老师的办公室里,有一盆龙舌兰,它的叶子真厚啊,比我穿的套鞋(塑料雨鞋)的皮还厚,边缘还有扎手的小硬刺,可是,它看起来更像是美杜莎的头发,不像龙的舌头啊!唉,它们都有些名不副实呢!

就没有名字里有“龙”,长得也像龙的植物了吗?嘿嘿,还真有。

比方说:龙柏。物候老师告诉我,龙柏之所以叫龙柏,是因为它有个特点,长到一定高度,约莫是一层楼高吧,枝条就会像旋转楼梯似的盘曲而上,好似树干上缠了一条昂首欲飞的苍龙。上了物候课后,我观察植物变仔细了。我发现,龙柏有两种叶子,大多数是鳞叶,但偶尔也有刺叶。刺叶一般长在背阴处,颜色也没有鳞叶那么深,那么绿。记得有一回,我盯着校园里的龙柏看啊看。恍惚间,我觉得那排列紧密的鳞叶,就是一条条小龙,而那穿插其间的刺叶,就是它们的一只只龙爪。龙柏之所以叫龙柏,会不会还有这层关系呢?也许吧。我们学校是很重视美术课的。哪怕是最忙碌的期末,美术课也不会被主课侵占掉。有时,美术老师还会带我们去校园里写生,我们可高兴了。画什么呢?主要就是画树。有一回,我坐在操场边的栏杆上画龙柏。因画得太过入迷,被一颗飞来的足球狠狠砸到了脑袋,差点儿摔下来,摔成脑震荡。

另一种名字里有“龙”,长得也很像龙的植物,是龙爪槐。我第一次见到龙爪槐,也是在小学校园里。那是初春,刚刚开学的时候,万木还没发芽,到处都是光秃秃、黑乎乎的枯枝。我发现有一棵树的枯枝特别好看。它向上拱起,又向下弯曲,再向上拱起,又向下弯曲……真像打水漂时,碎瓦片在水面上跳过的痕迹,也像印在喜糖袋子上的龙,只是横了过来。我在心里给它取了个名字:龙树。没想到,它还真叫龙爪槐。看来,我还是很擅长取名字的。物候老师告诉说,龙爪槐是国槐的芽变品种。也就是说,每一株龙爪槐的树干其实都是国槐,那些像张牙舞爪的龙的分枝是嫁接上去的。而且,要让它姿态优美,还需要及时摘心和定期修剪。三五年精心照料后,方可基本成形。听完物候老师的讲述,我不禁感叹:中国的园丁,可真有本事啊!我虽然认识了龙爪槐,也画了龙爪槐,却因为懒而没去查读音。偏偏有一回,老师让我领读的那篇课文里就有“槐”字,我想当然地读了右半边,把“槐树”全念成了“鬼树”。老师最后帮我纠正了读音,却没有笑话我,反而夸我念得很大声,很流利。要是她当时严厉批评了我,我会不会从此讨厌语文了呢?还真有可能哦。

写作多年,我依然痴迷植物。无论去什么地方出差,首先想到要去转转的,就是植物园。我这辈子,还能成为植物学家吗?希望吧。

寻龙之旅,我会一直继续下去。理由有很多,但最重要的一条是:我是龙的传人。