中-晚全新世姚江河谷平原古文化遗址分布变化及动因的GIS 分析

林芳由,王张华,宓欣芸,苗炳迪,雷 少,李冬玲,4,沙龙滨,4,徐 皓,5*

(1.宁波大学地理与空间信息技术系,浙江•宁波 315211;2.华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海 200241;3.宁波市文物考古研究所,浙江•宁波 315000;4.浙江省陆海国土空间利用与治理协同创新中心,浙江•宁波 315211;5.浙江新型重点专业智库宁波大学东海研究院,浙江•宁波 315211)

聚落的时空演变是聚落考古重要的研究内容,其不仅可以用于反演聚落社会的时空变异,亦可探究聚落社会同自然环境的关系[1]。当前,全新世聚落遗址的时空分布以及人类活动对环境快速变化的响应已愈发成为全新世人地关系研究的热点[2]。国内学者在西北[3,4]、华北[5]、东北[6]、华东[7]、西南[8]等地区所进行的相关研究已取得丰厚的成果。

姚江河谷平原是中华文明的发祥地之一[9],人类开展农耕活动的历史悠久[10]。在持续数千年的文明演进过程中,河谷内的先民们创造了灿烂的河姆渡文化,留下了横跨多期、数量丰富的考古遗存。由于地处滨海低地,姚江河谷平原在全新世经历了剧烈的环境演变, 是研究环境变迁及新石器文化响应的理想区域[7]。21 世纪以来,许多学者都曾对该区各时期人类遗址的时空演变进行分析,取得了一定的成果[11-14]。然而,目前已有研究多为对现象的描述,较少涉及对演变过程的定量分析。近年来,随着国家在“进一步提升中华文化软实力,增强中华文明影响力”方面的持续发力,河姆渡文化的价值正愈发得到重视。2021 年11 月,河姆渡文化遗址申报世界文化遗产的相关工作正式开启。2022 年12 月,河姆渡国家考古遗址公园获得了国家文物局的正式立项。值此关键时期,对作为河姆渡文化发源地的姚江河谷平原进行先秦遗址时空分布的地理信息系统(GIS)空间分析,将有助于进一步了解河谷内的文明演进过程与动因。

GIS 空间分析是定量研究遗址时空演变的有效技术手段,其在处理考古学数据这类具有空间和时间双重属性的数据时具有独特的优势[15]。本文依托姚江河谷平原内已公布的考古发掘资料,使用ArcGIS 软件对该区先秦遗址进行GIS 空间分析,同时结合前人环境考古研究成果,分析环境变迁对河谷内人类活动的影响,以期更好地理解姚江河谷平原先秦文化演进的过程及其对环境变化的响应和适应。

1 研究区概况

1.1 自然环境概况

姚江河谷平原是宁绍平原的组成部分(图1a),位于长江三角洲南翼,杭州湾南岸,东西长约40 km,南北宽约6 km。此区域北邻翠屏山脉,南倚四明山脉,西接萧绍平原,东至宁奉平原。在四明山东北麓,大隐慈城高地自西南向东北深入河谷平原(图1b)。更新世晚期至全新世中期,河谷内经历了旷日持久的海侵,海水带来了巨量的沉积物,在整片河谷中堆积了10~50 m 厚的淤泥层,致使此地区整体地势低平,无较大起伏[16]。平原的地面海拔平均约为3 m,南北两侧山区亦较为低矮,海拔普遍在1000 m 以下[17]。

姚江河谷平原地处亚热带季风区,属海洋性气候,四季分明,温暖湿润,降水充沛。此地区年均温约为16℃,年均降水量约为1300 mm,主要集中于夏季。优渥的水热条件使得平原内水网密布,河湖众多。其中,姚江水系为主要水系,水系密度0.34,水系频度0.024[18]。姚江干流源出四明山脉,自余姚市向东注入河谷平原,自西向东流经平原南侧。其支流众多,干流左侧平原性支流共计12 支,干流右侧山区性支流共计6 支。主要支流慈江自东向西于丈亭三江口汇入姚江(图1b)。

1.2 考古文化序列

姚江河谷平原最早的人类活动可追溯至全新世早期。井头山遗址中出土的丰富遗存证明了早在大约8 cal ka BP,已有先民在平原定居[19]。7 cal ka BP 后,姚江河谷平原内孕育了灿烂的河姆渡文化。关于河姆渡文化的分期,自河姆渡遗址发掘以来便一直处于争论之中,至今仍未取得共识。目前学界普遍认可“四期说”,其基本思想是将河姆渡遗址的四个文化层作为河姆渡文化整体发展上的四期[20]。由于目前各期河姆渡文化层的测年数据较少,因此它们的绝对年龄尚无定论。在河姆渡文化存续的近两千年间,杭州湾北岸的新石器文化亦在发展壮大。自河姆渡文化三期伊始,杭州湾北岸的新石器文化便开始向杭州湾南岸的姚江河谷平原进行单向渗透,与河姆渡文化相互交融[21]。在河姆渡文化消亡后,河谷内的文化面貌与杭州湾北岸的良渚文化呈现出高度的相似性。此阶段的文化类型被称为良渚文化名山后类型(大约为5000~4500 cal a BP)[22]。良渚文化消亡后的近千年时间里,只有小东门、东门村等个别遗址出土有遗物,类似器形见于上海的“广富林类型”[23]。此阶段稀少的考古发现可能说明河谷内存在一段漫长的文化空窗期,亦可能是彼时的人类活动痕迹尚未被发现。直至商周(3500~2200 cal a BP),人类活动的遗物和遗迹才再一次大规模出现。综上所述,姚江河谷平原主要的先秦考古文化序列可归纳为“河姆渡文化一期-河姆渡文化二期-河姆渡文化三期-河姆渡文化四期-良渚文化名山后类型(下文简称良渚文化)-商周”。

2 研究材料与方法

2.1 材料来源

研究区的数字高程模型(DEM)数据取自中国科学院地理空间数据云平台,空间分辨率为30 m。使用ArcGIS软件对其进行裁剪、分层设色等操作以满足制图需求。研究区内所收集的考古遗址及其地理位置、文化分期等基础信息取自《河姆渡文化初探》、《河姆渡文化研究》、《河姆渡文化》、《中国文物地图集(浙江分册)》等各类相关书籍,以及研究区内各遗址的考古发掘报告与相关单位的官方网站。本次研究共收集已公布且有文化层分期信息的遗址63 处。由于多数遗址发掘于二十世纪,可供参考的测年材料十分有限。因此,各遗址的分期均按照文献公布的和出土器物确定的考古学分期结果。

2.2 研究方法

2.2.1 继承性分析

继承性分析的目的是判断同一地区某一时期的遗址有多少延续到了下一个时期,常由叠置系数实现,其思路是计算晚期遗址中包含早期遗存的遗址数量与早期所有遗址数量的比值。通过比较不同时期的叠置系数,不仅可以判断遗址继承性的变化,亦可以为探讨人类遗址变动与自然环境变迁的关系提供参考[24]。本文统计了姚江河谷平原各时期遗址的数量并计算各时期遗址的叠置系数以了解其继承关系。

2.2.2 与山地距离重建

通过计算各时期遗址与山地的距离以反演人类遗址从山地向平原的迁移进程。这一构想分为两步实现,首先,提取研究区内的山地部分为一个统一的面;其次,使用ArcGIS 的“近邻分析”功能计算得到各遗址点与山地面的水平距离。其中,山地面的提取借鉴了杨露等[25]的方法,具体实施步骤可概括为以下几步:①使用均值变点法确定研究地形起伏度的最佳统计面积以尽量去除局部剧烈地形起伏的影响。②依据上一步得到的最佳统计面积,通过提取邻域内像元的平均海拔高度以得到整片研究区修正后的海拔高度。③以海拔作为X 轴、各海拔对应的网格数目为Y 轴建立曲线,提取曲线由陡及缓的拐点的海拔作为山地与平原的分界(本文为10 m)。④提取所有海拔高于10 m 的部分,并结合遥感影像校正以获取完整的山地面。

2.2.3 核密度分析

核密度分析通过对密度计算结果进行二维灰度表达或三维曲面表达,使得人们可以简单直观地获取点群的聚集或离散等分布特征[26]。由以往的研究可知,农业、采集、渔猎等活动大约发生于遗址周边5 km 的范围内[27]。因此,本研究使用ArcGIS 的“核密度分析”功能并选取5 km 为搜索半径分析各时期的姚江河谷平原遗址,以揭示不同时期遗址的分布密度,进而了解其空间集聚特征。

2.2.4 规模分析

史前遗址规模的确立与众多因素相关。借鉴前人遗址规模划分的经验[28-30],并结合姚江河谷平原的实际情况,本文选取遗址面积、文化层厚度、遗迹、遗物四项指标作为划分标准,尽可能避免单一指标带来的偶然性。其中,遗址面积与文化层厚度为数量型变量,直接从公开资料中收集。遗迹与遗物为分类型变量,经过赋值、打分等处理后转化为数量型变量(表1 和表2)。转化完成后,四项指标均进行极差标准化处理。考虑到面积大小是普通聚落等级分类的关键指标[31],在建立划分标准时给予面积大小50%的权重,其余三项指标权重一致,共占50%。划分标准建立后,甄选出各时期信息较为完善的遗址进行信息采集,缺失的信息使用同一时期所有遗址的平均值代替。采集完成后,使用K-means 聚类法基于以上四项指标进行聚类以划分出各时期的大、中、小型遗址。

表2 考古遗物丰富程度打分表Table 2 Grading of archaeological remains

3 结论

3.1 遗址数量变化与继承性

3.1.1 数量变化

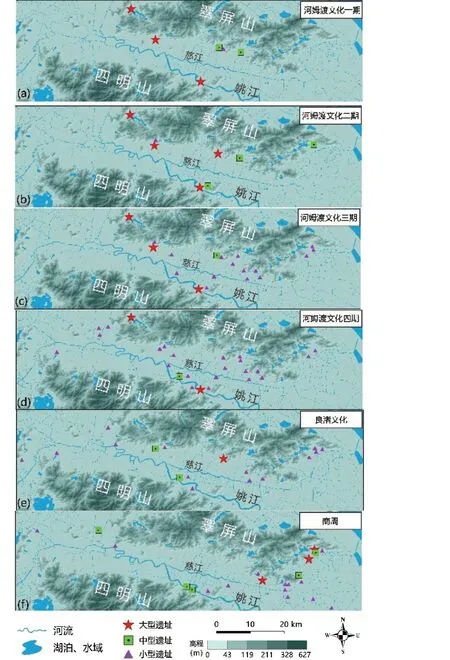

姚江河谷平原在河姆渡文化一期时仅发现有6 处遗址,分布于翠屏山西麓、南麓与四明山北麓(图2a)。至河姆渡文化二期,遗址数量略微增长至8 处,翠屏山东麓开始出现人类活动痕迹(图2b)。河姆渡文化三期,遗址数量增长至22 处,河谷平原中部地区遗址明显增多(图2c)。河姆渡文化四期,研究区遗址数量到达顶峰,共40 处,河谷平原西侧遗址数量显著增加(图2d)。至良渚文化,遗址数量降至22 处,分布范围无较大变化(图2e)。商周的遗址数量为29处且集中在姚江河谷平原东部,中部与西部数量较少(图2f)。

图2 姚江河谷平原先秦各时期遗址点分布Fig.2 Spatiotemporal distribution of pre-Qin archaeological sites in the Yaojiang Valley

3.1.2 继承性关系

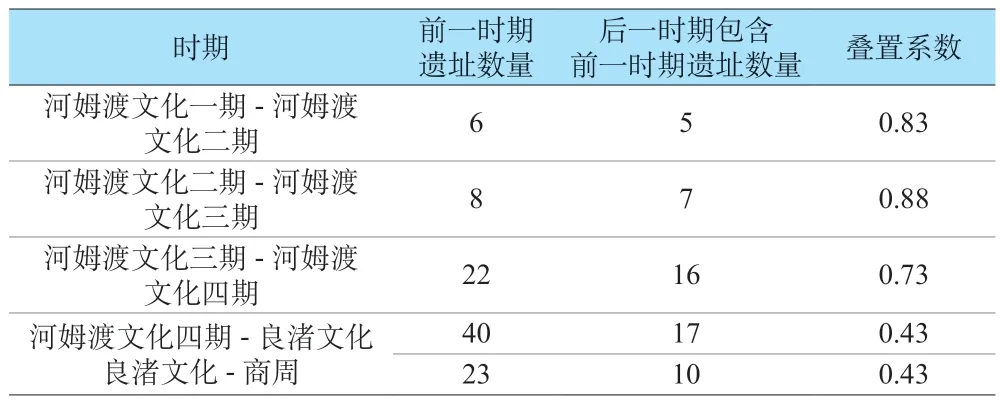

由表3 可知,河姆渡文化一期至二期与河姆渡文化二期至三期的叠置系数极高,分别为0.83 与0.88,表明河姆渡文化三期以前的遗址继承性较高,前期建有聚落的地区到后期大都一直有人类活动。河姆渡文化三期至四期的叠置系数为0.73,相较于之前有小幅下降,指示了史前社群更强的流动性。河姆渡文化四期至良渚文化与良渚文化至商周的叠置系数均为0.43,指示了河谷平原内遗址继承性的显著降低。

表3 姚江河谷平原先秦遗址文化叠置系数Table 3 Overlay coefficient of pre-Qin archaeological cultures in the Yaojiang Valley

3.2 遗址与山地距离变化

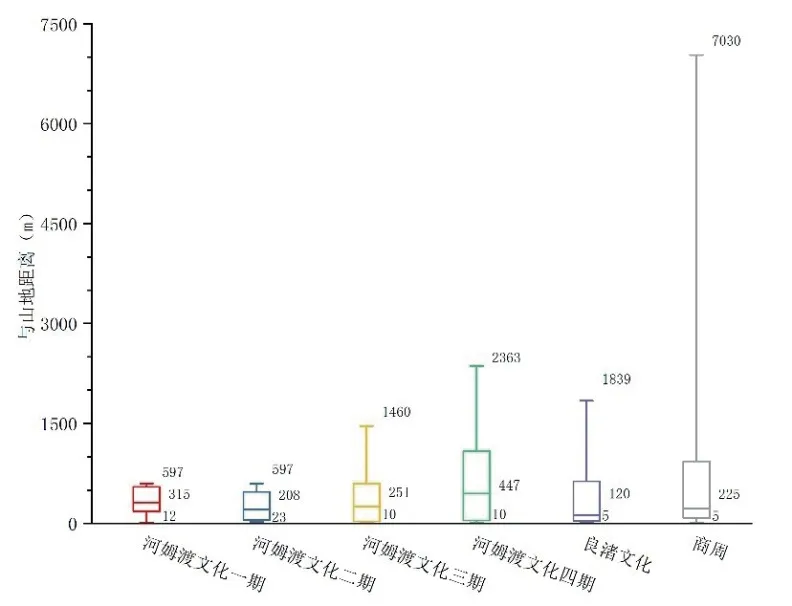

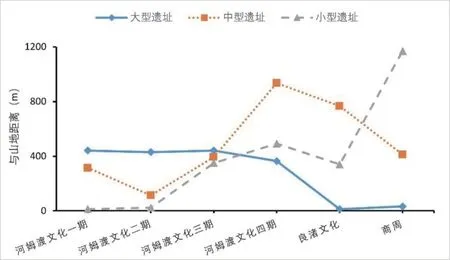

河姆渡文化一期至商周,遗址与山地距离的中位数在208~447 m 之间,多数遗址与山地的距离都不超过1500 m(图3)。河姆渡文化一期与二期,所有遗址与山地距离都不超过1000 m。遗址与山地距离的中位数从河姆渡文化一期时的315 m 降至河姆渡文化二期时的208 m,指示了遗址向山地的迁移。河姆渡文化三期时,距离中位数为251 m,无较大变化,然而距离跨度却增大至10~1460 m。这说明虽然此时期多数遗址依然与山地较近,却也出现了少数遗址向平原扩散的情况。河姆渡文化四期,距离中位数为447 m,距离跨度为10~2363 m,相较于上一时期均出现了显著的增大,说明人类遗址开始大举向平原迁移。而到良渚文化,距离中位数再次降至120 m,距离跨度也缩减为5~1839 m,人类遗址重新向山地靠近。至商周,距离中位数略微增至225 m,但距离跨度急剧增至5~7030 m,指示了人类遗址再一次向平原的扩散。

图3 先秦各时期遗址与山地距离Fig.3 Distance between pre-Qin archeological sites and mountains

3.3 核密度空间分异

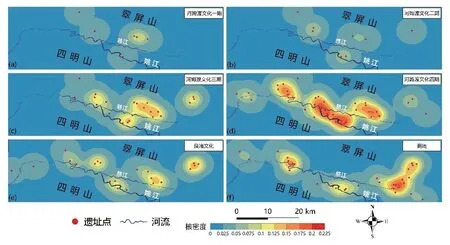

依据核密度的分析结果(图4),可知河姆渡文化一期与二期遗址整体呈零散分布。在河姆渡文化一期时,只有翠屏山南部的慈江北岸地区核密度略高,大于0.05。河姆渡文化二期,四明山东北的姚江沿岸地区以及翠屏山西南的姚江北岸地区核密度也出现了增长。河姆渡文化三期,以上三处的核密度进一步增长,均突破0.1,形成了三处较为明显的遗址群,依据主要的发掘遗址,可分别命名为田螺山、河姆渡与鲻山遗址群。此外,翠屏山东麓亦出现明显的遗址集聚现象,核密度也突破0.1。河姆渡文化四期,河谷平原中部核密度值继续增加。三处遗址群融合为两处核密度大于0.125 的大型遗址群,几乎完全覆盖河谷平原中部。此外,翠屏山西麓也出现了一处核密度大于0.125 的遗址群。至良渚文化,河谷平原中部核密度显著降低,再次出现三处核密度在0.1 以上的遗址群。同时,翠屏山东麓也再次出现遗址集群的现象。时至商周,整片姚江河谷平原的遗址分布格局出现重大改变,河谷平原东部与西部出现两处核密度大于0.125 的遗址群,且东部遗址群的面积明显大于西部遗址群。

图4 先秦各时期遗址空间分布核密度图Fig.4 Nuclear density analysis of spatial distributions of pre-Qin archeological sites

3.4 不同规模遗址数量及分布

根据各时期不同规模遗址的数量及其分布情况(表4 和图5)可知,河姆渡文化一期与二期以大、中型遗址为主。这两个时期大、中、小型遗址数量比分别为3:2:1 和4:3:1,小型遗址的占比分别为16.67%与12.50%。河姆渡文化三期,三型遗址数量比为3:1:15,即小型遗址数量激增,占比上升至79.95%且主要分布于翠屏山东麓与南麓。河姆渡文化四期,三型遗址数量比为2:1:24;小型遗址数量进一步增加,占比继续上升至88.89%,广布于河谷平原西部、中部与东部地区。良渚文化的三型遗址数量比为1:2:14,小型遗址的占比略微下降至82.35%,遗址整体分布格局基本未变。至商周,大、中、小型遗址数量比为3:5:13,小型遗址占比下降至61.90%且主要集中在河谷平原东部。

表4 先秦各时期遗址规模组成Table 4 Size composition of pre-Qin archeological sites

图5 先秦各时期遗址规模演变Fig.5 Temporal changes in the size composition of pre-Qin archeological sites

4 讨论

4.1 先秦文化演替及遗址继承性的指示意义

河姆渡文化一、二期时遗址数量较少且继承性高,三期遗址数量明显增多,继承性仍然很高,而河姆渡文化四期,虽然遗址数量继续增加,继承性却出现了下降。良渚文化和商周的遗址数量也较多,但是继承性都比较低。上述演替过程说明,在河姆渡文化一期和二期,研究区成陆伊始,海水侵袭比较明显,限制了人群的迁徙;但是进入河姆渡文化三期之后,环境较为稳定。前人研究显示,在研究区大约6300 cal a BP 发生一次大规模的海侵[53],对应了一次海平面上升事件,大约6000 cal a BP 以后海平面较为稳定甚至略有下降,直到良渚文化末期再次发生海平面上升事件[54,55]。比较稳定的海平面创造了适宜的环境条件,使得河姆渡文化三期和四期的人类活动范围扩大及对平原低地的土地利用增强。

从河姆渡文化三期到四期,该阶段呈现持续成陆和淡水化[55,57],资源和环境条件利于文化的发展和扩张,因此此时遗址继承性的下降不是环境变化所致。有研究指出,随着杭州湾北岸崧泽文化的兴起,其对杭州湾南岸的影响也显著增强[21],这可能是河姆渡文化四期遗址继承性下降的主要原因,即可能有新的人群迁入,从而形成较多新的遗址。良渚文化对河姆渡四期遗址继承性的显著下降,可能也有人群变化方面的原因。不过,良渚文化遗址数量有所减少、遗址位置再次向山麓靠近,平原地区核密度下降(图2~4),这些现象说明平原地区生存环境有所恶化。前人研究也显示,在大约5300~4900 cal a BP 期间,杭州湾沿岸有较频繁的盐水入侵和台风事件[58,59]。因此,良渚文化遗址继承性的下降,更可能是重大环境变化的结果。

良渚文化末期的海平面再次上升事件,导致姚江河谷平原广泛被海水淹没,生态环境严重退化[54,60,61]。此外,大量研究表明在4200 cal a BP 左右,世界范围内出现了一次剧烈的降温事件,学界称其为“4.2 ka 事件”[62]。有研究认为,这次事件在长三角地区表现为4400~3800 cal a BP 频繁的突发性降温[63],非常不利于稻作农业的开展。因此,在良渚文化结束之后,研究区目前仅发现有小东门、东门村等少数几个遗址有广富林文化遗存,整片河谷平原人类活动痕迹稀少。商周的遗址数量重新恢复至与良渚文化相当的水平,说明研究区的环境再次改善。不过,其较低的遗址继承性反映良渚文化结束后近千年的时间里,研究区的环境以及人群都发生了巨大改变。

4.2 遗址空间分布演变特征及其对环境变化的指示

在先秦文化演替的同时,遗址的空间分布也发生了明显变化。由于姚江河谷平原的地理空间具有南北被山地包围、呈东西向延伸的特征,因此本文从东西、南北两个方向讨论该区河姆渡文化一期到商周遗址的空间分布演变过程。在东西向上,研究区的遗址分布范围持续扩大(图4),即河姆渡文化期间,遗址从河谷平原中部开始分别于河姆渡文化二期与四期向东部和西部扩张,良渚文化和商周的人类活动遍布整个河谷平原。值得注意的是,大型遗址从未出现在河谷平原西部,而且从河姆渡文化到商周,大型遗址从平原中部逐渐转移到了东部(图5),指示了人类活动重心的东移。以上趋势可能说明,大约7000 年前,姚江河谷平原的中部地区率先成陆,海岸线向东和向西逐步推进。另外,遗址重心的东移,说明东部相邻的半封闭环境,即古宁波湾或平原更利于先民的定居,而西部直接连接杭州湾,其安全性及土地资源不如东部。

在南北向上,通过各时期遗址与山地距离的变化可反演人类活动从山麓地区向平原拓展扩张的过程。由图3可知,研究区的先秦遗址多数位于山麓附近,只有在河姆渡文化四期与商周,平原地区的人类遗址明显增加。此外,不同规模的遗址与山地距离变化的趋势并不相同(图6):大型遗址与山地的平均距离在河姆渡文化期间较为稳定,在良渚文化和商周期间明显减小;中、小型遗址与山地的距离自河姆渡文化三期较明显增大,其中小型遗址在良渚文化期间有所靠近山麓,商周时显著远离山麓。由于中型遗址数量极少,因此主要考虑大型和小型遗址空间分布与环境变化的关系。

图6 先秦各时期不同规模遗址与山地平均距离变化Fig.6 Average distance between pre-Qin archeological sites of different scales and mountains

研究区大型遗址靠近山麓的特征,反映其地势低洼,对洪水和咸潮等自然灾害十分敏感,生存环境并不稳定,因而在山麓地区建立聚落是当时一种由环境因素促成的选址共识[36]。尤其良渚文化的大型遗址显著向山麓靠近,说明从河姆渡文化四期到良渚文化的过渡时期,研究区发生了重大环境变化事件。小型遗址推测多属于先民的生产和经济活动地点,非聚落所在,因此面积不大、文化层较薄、遗物和遗迹较少且类型较单一。河姆渡文化四期和商周小型遗址向平原发展的现象,一方面可能反映了随着经济和文化发展,人类开发利用自然环境能力的增强;另一方面可能反映了这两个阶段可利用的水土资源增多。前人研究显示,杭州湾南北两岸均在大约5600 cal a BP 普遍发生沉积海退,广大的土地转变为淡水环境[56,64],先民的经济、生产活动因此向平原地区扩张。另外,也有研究显示,良渚文化末期大范围长时间海侵后,到大约3600 cal a BP,研究区重新形成低盐沼泽环境[54]。

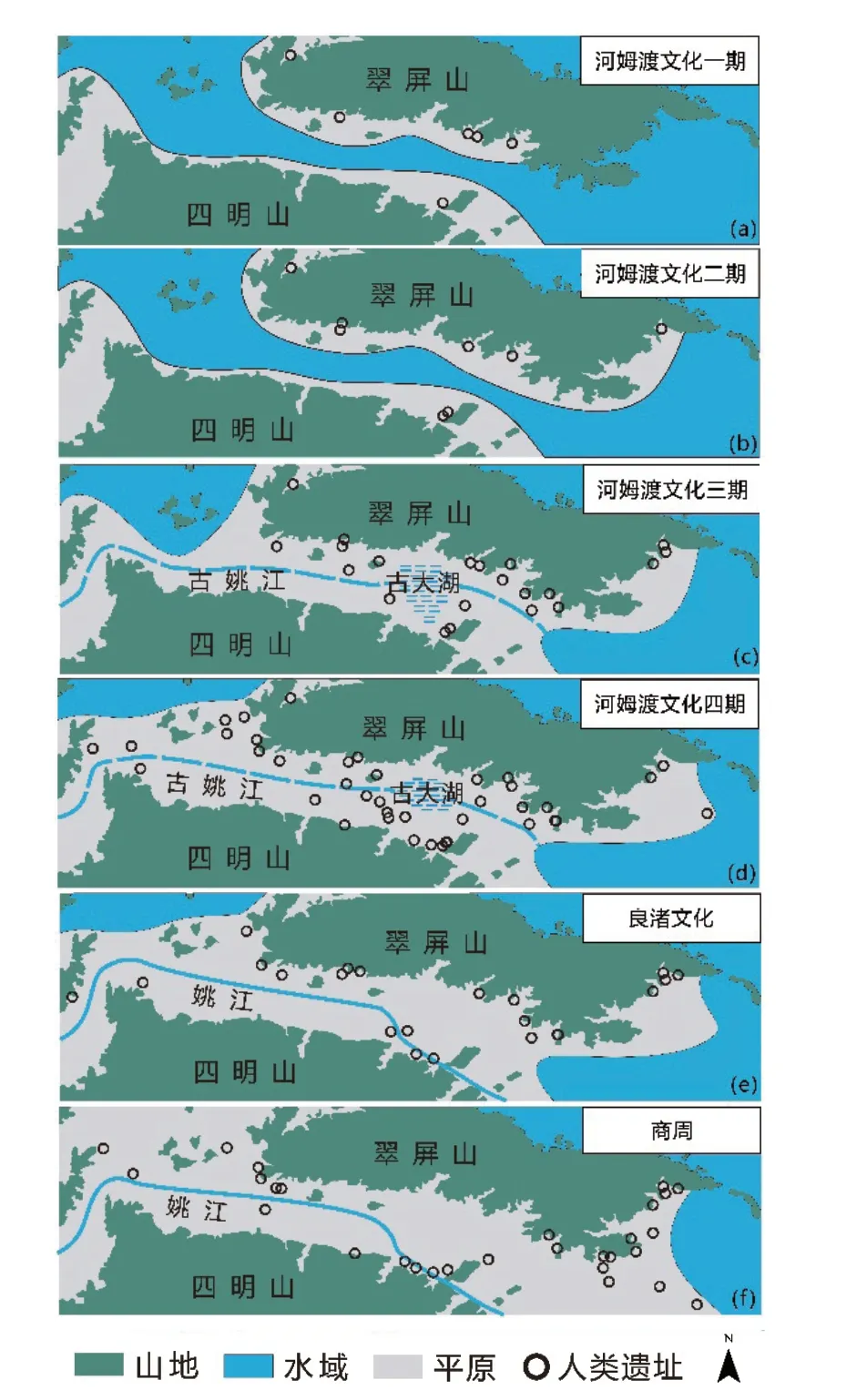

4.3 先秦遗址空间分布与古地理环境演变重建

前人依据钻孔地层研究认为,姚江河谷平原全新世的环境演变和海平面波动密切相关[65,66]:由于早-中全新世全球海平面的快速上升,姚江河谷和宁波平原逐渐受到海水影响直至大部被淹、成为海湾,尤其是大约7600 cal a BP 的海平面上升事件,使姚江河谷西部也与杭州湾连通,翠屏山成为杭州湾内的岛屿;直至7000 cal a BP,随着海平面趋于稳定,古宁波湾内开始广泛形成滨海沼泽,使姚江河谷平原内的环境变得适宜人类生存,从而孕育了河姆渡文化。但是,自河姆渡文化以来的古地理环境演变过程,还缺乏详细的重建结果。如上所述,姚江河谷平原先秦文化遗址数量和空间分布演替过程,与该区的自然环境变化密切相关。因此,本文结合前人的古环境研究成果,使用古人类遗址反推法[67]尝试重建的研究区河姆渡文化-商周的古地理环境演变过程如下(图7):河姆渡文化一、二期,人类遗址数量较少且集中分布于翠屏山和四明山的山麓地区(图4a,b),此阶段的遗址中出土有海洋生物的遗骸[68]及舟楫或木桨遗存[69],说明此时河谷平原依然与海洋相去不远,人类活动也受其制约。这两个时期平原地区的硅藻分析结果显示为半咸水环境[70]。由此可见,姚江河谷平原此时很可能仍然继承大约7600 cal a BP 海侵所形成的古地理环境,成陆区域主要限于山麓,而平原低地区域仍然与海水连通,为残余古海湾环境(图7a, b)。此外,河姆渡文化二期翠屏山东麓亦出现新的聚落遗址(图5b),说明海岸线沿着翠屏山山麓向东推进[71](图7b)。

图7 姚江河谷平原中-晚全新世古地理环境演变示意图Fig.7 Mid-late Holocene paleoenvironmental evolution in the Yaojiang Valley

河姆渡文化三期伊始,田螺山遗址群的遗址数量显著增长且有明显东扩的趋势,翠屏山东麓的遗址数量和人类活动也明显增长(图4c)。这表明河谷平原东部的人类遗址数量明显增长,可能指示了海水逐步向东退出姚江河谷平原,古海湾萎缩,并在平原中部地势低洼的区域形成湖泊(图7c)。同时,前人研究认为此时杭州湾喇叭口的形状基本形成,南岸的堆积使得姚江河谷平原西部的曹娥江下游淤高,因受潮水顶托无法顺畅排水而时常东溢[72]。这一转变使得河谷平原中部的人类遗址自河姆渡文化三期伊始不得不直面自西而来的大河(下文简称古姚江)(图7c),遭受洪水灾害的冲击[73],因此河谷平原西部人类遗址较少。由于人类往往会选择与河流有一定距离又不至于太远的地区建立聚落,因此本文推测,古姚江东流之初极有可能从河姆渡与田螺山两大遗址群之间流过,这也与前人的推论相符[72,74]。

河姆渡文化四期,姚江河谷平原的遗址数量和人类活动显著增加(图4d),新出现的遗址大量占据了平原中部地势低洼区域,反映了湖泊萎缩(图7d)。除此之外,此时期河谷平原西部的姚江沿岸也出现了大量人类遗址,可能反映随着沉积海退谷地西侧的土地资源增加。

良渚文化时,整片河谷平原的遗址数量减少,不同规模遗址与山地的距离均减小(图6),这意味着平原地区不适宜人类生存和从事经济活动。前人研究显示,从河姆渡文化晚期到良渚文化早期,杭州湾沿岸台风事件频繁,古宁波湾和姚江河谷平原时常面临咸潮入侵[58]。另外,前人根据今姚江切穿河姆渡遗址第一文化层(即河姆渡文化四期)的现象,提出其形成于河姆渡文化四期之后[72]。姚江改道(图7e)或许正是与河姆渡文化四期-良渚文化过渡阶段的台风事件有关。河流洪水和咸潮入侵均不利于平原地区稻作农业的开展,从而导致遗址数量明显减少。

至商周,姚江河谷平原东侧的遗址数量显著增加(图4f),所有大型遗址也出现在翠屏山东南麓(图5f),指示了海岸线的进一步东移(图7f)。河谷平原东西两侧出现两处遗址群,平原中部的遗址却数量稀少,可能与地势的演变有关。如今的姚江河谷平原东西两侧地势较高而中部较低。由于商周至今未发生大规模的海侵事件,彼时的地势应与如今相近。考虑到先民们有在海拔较高的地区建立聚落的倾向,人类遗址集聚于平原东西两侧的分布格局说明商周时期海岸线附近区域形成了更高的地势。这个现象可能反映良渚文化末期岸线地带因海平面上升事件堆积加高导致平原中部和东西两端地势发生倒转。

5 结论

本文收集了姚江河谷平原目前已公开的新石器时代与商周遗址,使用ArcGIS 软件对其进行继承性、与山地距离、核密度、规模等方面的分析,反演了各时期遗址空间分布的演变过程和特征。在此基础上,结合前人古环境研究结果重建了姚江河谷平原先秦古地理环境变迁过程,得出结论如下:

(1)河姆渡文化一、二期遗址数量较少且继承性高指示了较低水平的人类活动,反映了海水侵袭对河谷平原生存环境的影响。河姆渡文化三、四期遗址数量明显增多反映河谷平原生存环境适宜,继承性逐渐下降可能与杭州湾北岸崧泽文化对南岸的渗透及人群迁移相关。良渚文化和商周的遗址数量减少、继承性较低指示了河谷平原内自然环境发生重大变化,人群组成也可能发生了变化。

(2)在空间分布上,人类遗址最早出现于河谷平原中部并于河姆渡文化二期与四期先后向东部、西部扩散直至占据整片河谷平原,良渚文化与商周人类活动均遍布河谷平原。人类遗址普遍与山地距离不超过1500 m,且只在河姆渡文化四期与商周明显向平原地区扩散。其中,大型遗址的位置从平原中部逐步东移且始终临近山地,前者指示了人类活动重心的东移,反映了海岸线的东进,后者则反映了研究区易受水灾侵袭,致使先民在山麓地区建立聚落的选址偏向。

(3)遗址空间分析结果显示,姚江河谷平原在河姆渡文化一、二期为残余古海湾环境,河姆渡文化三期古海湾被充填并形成东流的古姚江,河姆渡文化四期河谷平原内湖泊萎缩,随后古姚江可能发生改道成为今姚江;到商周,海岸线显著东进,邻近海岸线地区地势更高,平原内部成为低洼区。