术前不同贫血类型与结直肠癌患者病理特征及预后的相关性

郭厚基,杨 梅,覃忠卫,黄展易

(右江民族医学院附属医院 肛肠外科,广西 百色 533000)

肿瘤相关性贫血是指肿瘤患者在肿瘤进展或治疗期间出现的贫血,属于恶性肿瘤常见并发症[1]。美国国立综合癌症网络(national comprehensive cancer network,NCCN)指南于2017 年指出,30%~90%的癌症患者会伴有不同程度的贫血[2]。1 项针对全国97 家医院成年恶性肿瘤的多中心、开放性横断面调查发现,我国恶性肿瘤患者的贫血发生率为49.24%,其中胃肠道肿瘤患者占比高达51.13%[3]。围术期贫血不仅会延长术后康复进程,且会一定程度上增加患者术后异体输血风险,且影响生存时间。国内外已有研究证实,术前贫血会增加胃肠道肿瘤患者术后的并发症发生率,且是术后总体生存率与复发率的独立危险因素[4-5]。按照红细胞形态学的不同,贫血类型可分为小细胞性贫血、正常细胞性贫血、大细胞性贫血,不同贫血类型的发病机制、治疗方案与预后存在明显差异[6]。但目前临床关于术前不同贫血类型对结直肠癌手术效果及预后的影响报道较少。基于此,本研究回顾性分析在右江民族医学院附属医院接受根治手术的130 例结直肠癌患者临床资料,分析术前不同贫血类型(小细胞性贫血、正常细胞性贫血)与结直肠癌患者病理特征、术后预后的相关性,旨在为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2018 年3 月至2021 年2 月于右江民族医学院附属医院接受根治手术的130 例结直肠癌患者临床资料,其中男70 例,女60 例;年龄28~79 岁,平均(61.57±4.84)岁;肿瘤部位:结肠78 例,直肠52 例;肿瘤直径:< 5 cm 75 例,≥5 cm 55 例;肿瘤分化程度:中高分化98 例,低分化32 例;TNM 分期:Ⅰ~Ⅱ期60 例,Ⅲ~Ⅳ期70 例。

1.2 入选标准

(1)纳入标准:临床资料完整;符合结直肠癌诊断标准[7]与根治术适应症;术前未接受化疗、放疗。(2)排除标准:术后病理检查标本切缘为阳性;近3 个月内接受输血、透析,或服用铁剂、含铁药品、刺激造血药物,或接受糖皮质激素、免疫抑制剂治疗;既往有胃肠道手术史;随访资料缺失;伴有炎症、慢性感染与血液疾病;其他恶性肿瘤。本研究已获右江民族医学院附属医院医学伦理委员会审核批准[院科伦审:(2018)伦审第(00033)号]。

1.3 研究方法

1.3.1 分组方法参考《内科学(第8 版)》[8]、《血液病诊断及疗效标准(第3 版)》[9]中标准将患者分组,正常细胞性贫血(C 组):女性Hb < 110 g/L,男 性Hb < 120 g/L,MCV 在80~100 fl 之 间,MCH 在27~34 pg 之间,MCHC 在320~360 g/L之间;小细胞性贫血(B 组,小细胞低色素性贫血):女性Hb < 110 g/L,男性Hb < 120 g/L,MCV < 80 fl,MCH < 27 fl,MCHC < 320 g/L;无贫血(A 组):女性Hb≥110 g/L,男性Hb≥120 g/L。

1.3.2 检测方式采集所有患者术前3 mL 空腹静脉血,充分混匀后置于EDTA-K2 抗凝管,选用希森美康血细胞分析仪(型号:SYSMEX XN-1000)测定Hb、MCV、MCH、MCHC 水平。

1.3.3 病理特征资料记录术前不同贫血类型的结直肠癌患者性别、年龄、有无脉管癌栓、有无神经侵犯、肿瘤分化程度、TNM 分期、远处转移、淋巴结转移等资料。

1.3.4 预后术后通过门诊复诊、上门随访、电话、微信等形式进行为期2 a 的随访,每隔6 个月随访1 次,随访截止时间为2023 年2 月,统计患者病死率。

1.4 统计学处理

采用SPSS 23.0 软件处理数据,计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;用百分比表示计数资料,采用χ2检验,当单元格的最小期望 < 5 时,使用Fisher 的精确检验;多因素采用Logistic 模型分析;经Phi 系数检验贫血类型与病理特征的相关性;绘制Kaplan-Meier 生存曲线,经Log-rank 检验;P< 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

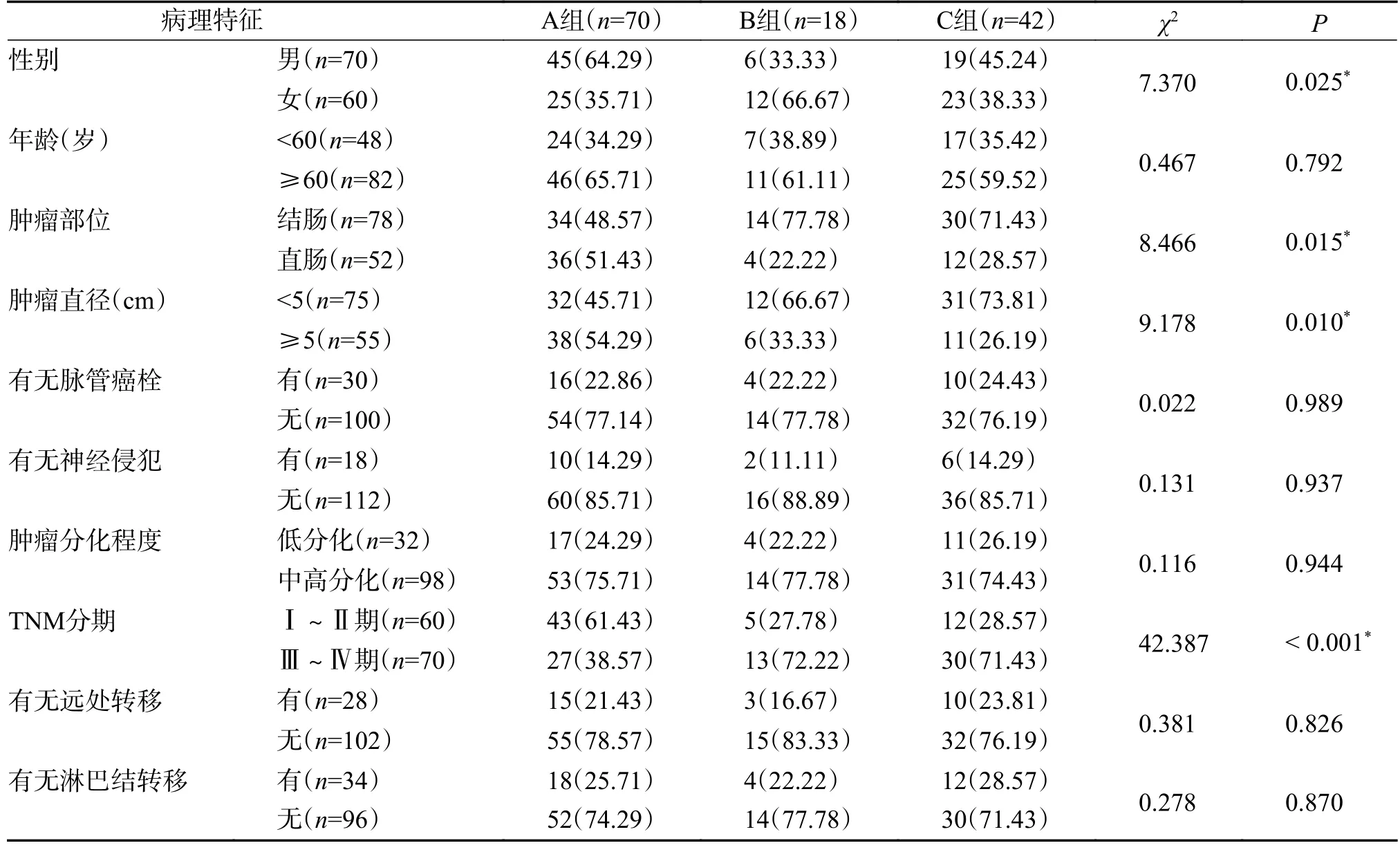

2.1 术前不同贫血类型的结直肠癌患者病理特征对比

A 组、B 组、C 组年龄、有无神经侵犯、有无脉管癌栓、肿瘤分化程度、有无远处转移、有无淋巴结转移占比相比,差异无统计学意义(P>0.05);A 组、B 组、C 组性别、肿瘤部位、肿瘤直径、TNM 分期分布相比,差异有统计学意义(P< 0.05),见表1。

表1 术前不同贫血类型的结直肠癌患者病理特征对比[n(%)]Tab.1 Comparison of pathological characteristics of colorectal cancer patients with different anemia types before surgery[n(%)]

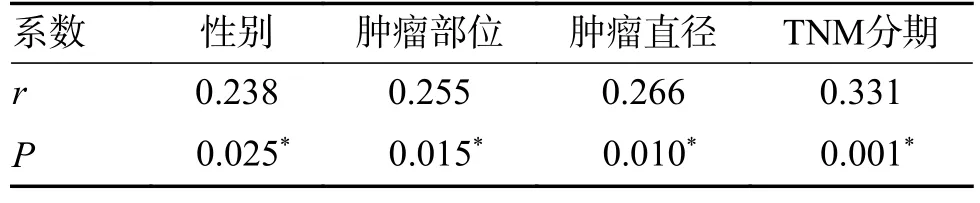

2.2 术前贫血类型与结直肠癌病理特征的相关性分析

经Phi 系数检验发现,术前贫血类型与结直肠癌患者性别、肿瘤部位、肿瘤直径、TNM 分期相关(P< 0.05),见表2。

表2 术前贫血类型与结直肠癌病理特征的相关性分析Tab.2 Correlation analysis of preoperative anemia types and pathological characteristics of colorectal cancer

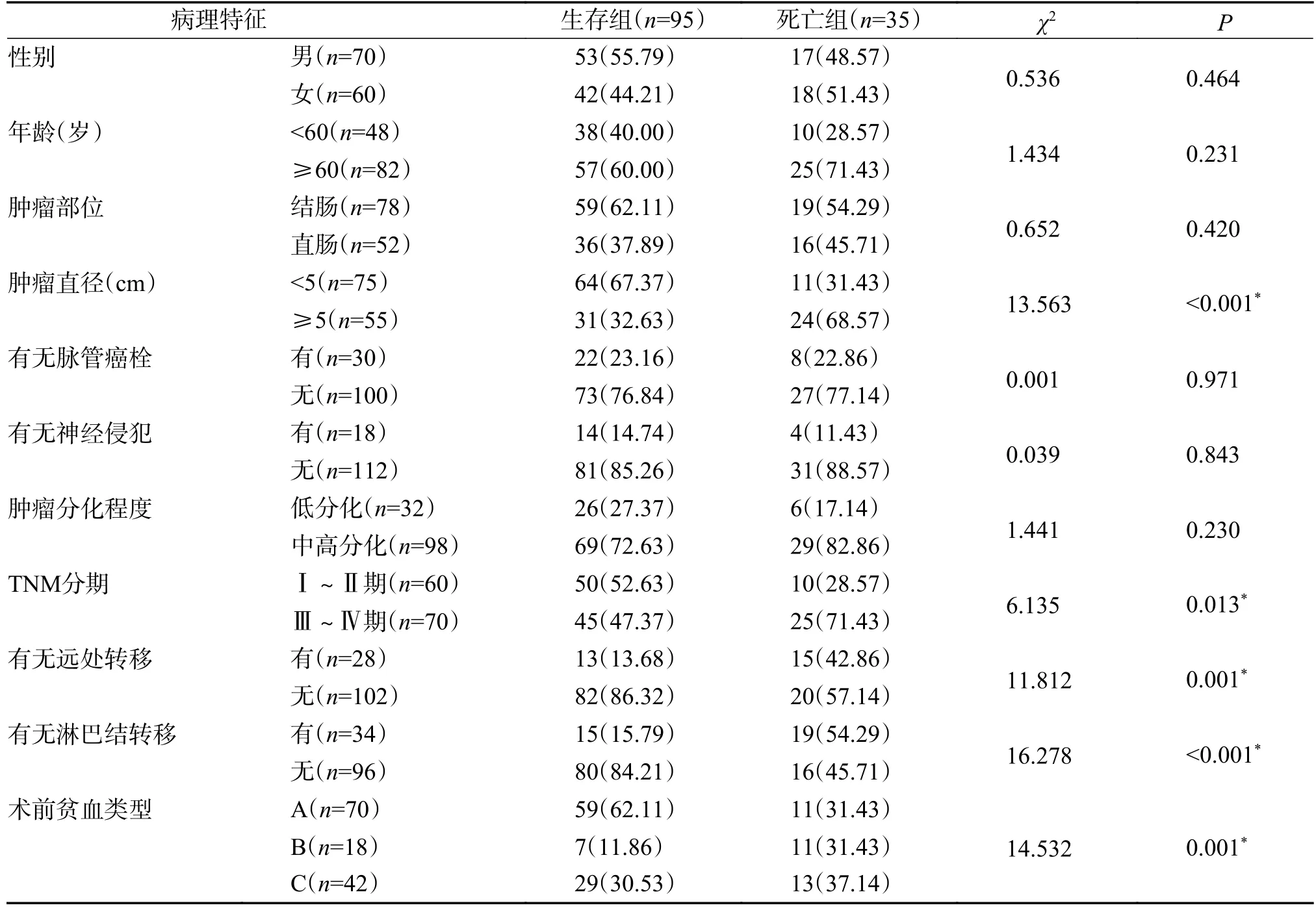

2.3 结直肠癌根治术后预后影响因素的单因素分析

生存组、死亡组的性别、年龄、肿瘤部位、有无脉管癌栓、有无神经侵犯、肿瘤分化程度相比,差异无统计学意义(P> 0.05);生存组、死亡组的肿瘤直径、TNM 分期、远处转移、淋巴结转移、贫血类型相比,差异有统计学意义(P< 0.05),见表3。

表3 结直肠癌根治术后预后影响因素的单因素分析[n(%)]Tab.3 Univariate analysis of outcome factors after radical colorectal cancer [n(%)]

2.4 结直肠癌根治术后预后影响因素的多因素分析

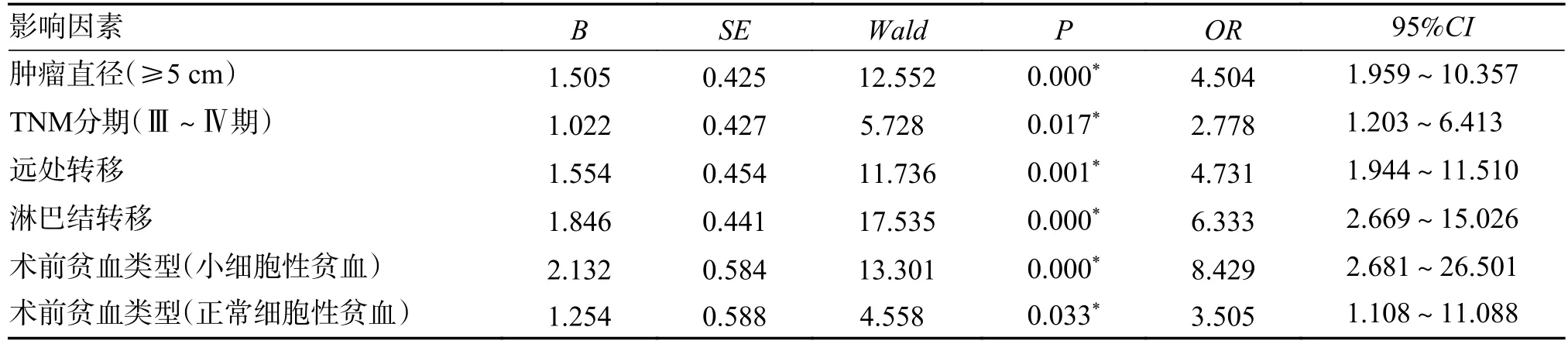

将表3 中比较有差异的指标作为自变量,将结直肠癌根治术后是否出现死亡作为因变量(0=否,1=是),经多因素Logistic 回归分析,结果显示,肿瘤直径≥5 cm、TNM 分期为Ⅲ~Ⅳ期、远处转移、淋巴结转移、术前小细胞性贫血、术前正常细胞性贫血是影响结直肠癌根治术后预后的危险因素(OR> 1,P< 0.05),见表4。

表4 结直肠癌根治术后预后影响因素的多因素Logistic 分析Tab.4 Multivariate Logistic-analysis of outcome factors after radical resection of colorectal cancer

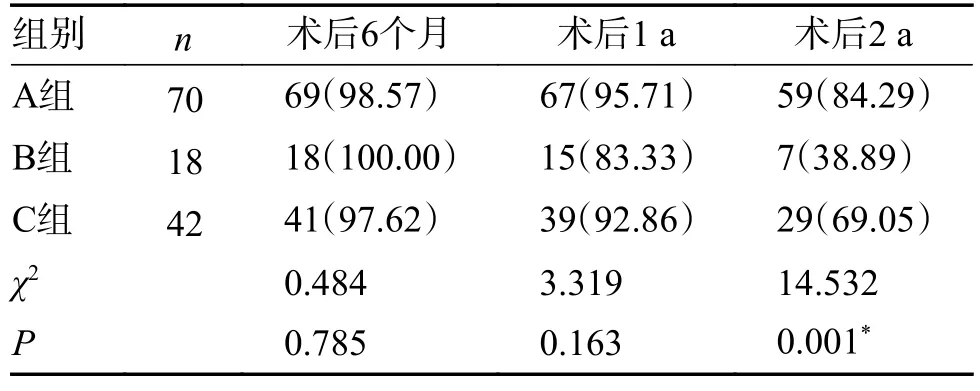

2.5 术前不同贫血类型的结直肠癌患者术后2a生存率对比

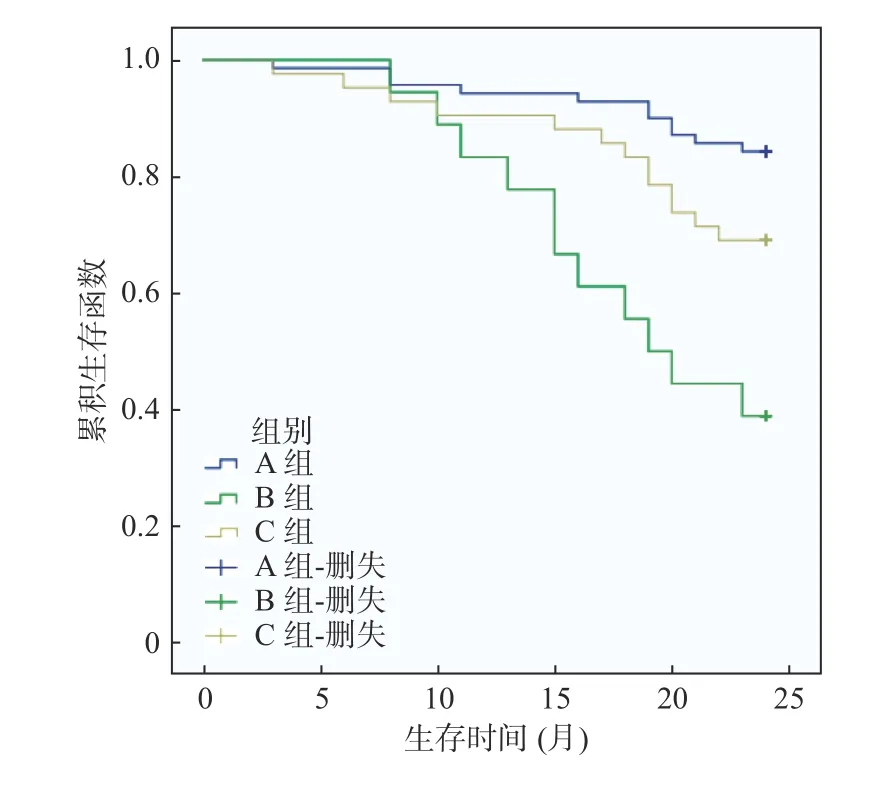

3 组术后6 个月、术后1 a 的总生存率相比,差异无统计学意义(P> 0.05);A 组术后2 a 总生存率高于B 组、C 组(χ2=4.620、13.410,P=0.047、< 0.001),C 组术后2 a 总生存率高于B 组(χ2=4.775,P=0.029),见表5。经Log-rank 检验,3 组术后生存率相比,差异有统计学意义(χ2=18.560,P< 0.001),见图1。

图1 不同贫血类型的结直肠癌生存函数对比Fig.1 Comparison of colorectal cancer survival functions for different anemia types

表5 术前不同贫血类型的结直肠癌患者术后2 a 生存率对比[n(%)]Tab.5 Comparison of 2-year survival of colorectal cancer patients with different anemia types n[n(%)]

3 讨论

目前,临床针对肿瘤相关性贫血的发病机制尚未完全阐明,多认为与肿瘤部位出血、铁代谢紊乱、肿瘤负荷诱发的分解代谢及化疗诱导的骨髓抑制等因素相关[10-11]。程玉等[12]研究报道,结直肠癌肿瘤直径、肿瘤部位是贫血的危险因素。Wilson 等[13]研究同样指出,肿瘤位置、肿瘤大小、肿瘤T 分期与小细胞性贫血相关,推测原因可能在于肿瘤大小、肿瘤T 分期与肿瘤负荷相关,肿瘤负荷过大会抑制红细胞生成,减少血红蛋白。本研究经Phi 系数检验发现,术前贫血类型与性别、肿瘤直径、肿瘤部位、TNM 分期相关,与上述研究结论相似,证实术前贫血状态、类型与结直肠癌患者病理特征密切相关。

目前国内外研究多集中于术前贫血状态与结直肠癌预后的关系,关于不同贫血类型与术后生存率相关性报道较少。如:McGrane 等[14]在1 项回顾性观察研究中发现,273 例局部晚期直肠癌患者中有63 例(23.08%)伴有贫血症状,贫血患者直肠癌回归分级(RCRG)高于非贫血患者,且贫血是增加患者不良预后发生风险的独立危险因素(OR:1.73,95%CI:1.05~2.86)。Tamini 等[15]研究同样发现,术前贫血状态是影响结肠癌术后不良预后的危险因素(OR:1.46,95%CI:1.02~2.07),且术前输血可一定程度上降低患者死亡率与复发风险。Deng 等[16]针对7 436 例结直肠癌根治术患者进行长达10 a 的随访,结果发现,术前贫血组5 a 总生存率、无病生存率均比非贫血组低,且红细胞输血可改善结直肠癌根治术患者的总生存率(HR:0.54)与无病生存率(HR:0.50)。本研究基于多因素Logistic 回归模型发现,术前小细胞性贫血(OR:8.429,95%CI:2.681~26.501)、术前正常细胞性贫血(OR:3.505,95%CI:1.108~11.088)是影响结直肠癌根治术后预后的危险因素,绘制Kaplan-Meier 生存曲线发现,术前小细胞性贫血术后中位生存时间最短,其次为术前正常细胞性贫血,与上述国内外研究结论均相似,再次证实术前贫血状态与结直肠癌患者根治术后生存率相关,且不同贫血类型患者术后预后存在差异,小细胞型贫血患者的生存率低于正常细胞贫血患者。分析原因可能在于:(1)红细胞在体内的主要职责在于输送氧气,而贫血会造成血容量减少,会进一步降低红细胞数量,诱发肿瘤细胞缺氧,而缺氧会增强肿瘤细胞侵袭性,促进肿瘤新生血管生成,导致肿瘤更易出现转移或浸润,从而造成肿瘤患者预后不良[17-18];(2)组织缺氧会造成葡萄糖代谢停止,抑制乳酸向丙酮酸转化,同时会促进组织释放前列腺素、NO 等其他血管活性物质,导致乳酸积累,致使缺氧组织细胞外呈酸性环境,有利于不受限制的肿瘤增长[19];(3)Tokunaga 等[20]研究分析术前贫血亚型与结直肠癌不良预后关系发现,术前贫血尤其是合并小细胞性贫血更易增加结直肠癌术后不良预后的发生风险,与本研究结论相似。本研究中的小细胞性贫血为小细胞低色素性贫血,此类型贫血多包含铁粒幼细胞性贫血、缺铁性贫血,常因铁缺乏或铁利用障碍所致。而铁元素参与了细胞色素氧化酶、肌红蛋白、血红蛋白与过氧化物酶等合成,肿瘤发生、发展过程时多半含铁酶会在肝细胞内迅速增殖,增加铁利用。同时,缺铁或铁利用障碍时往往会出现吞噬细胞杀伤能力减弱、免疫功能降低的现象,从而导致机体抗癌能力随之减低,故推测铁可能间接促进细胞凋亡[21-22]。

综上所述,术前贫血类型与结直肠癌患者肿瘤部位、肿瘤直径、TNM 分期等病理特征及术后生存时间相关,其中术前小细胞性贫血患者的生存率最低。但本研究尚存在样本量低、术后随访时间短等不足,尤其是小细胞性贫血3 a 内仅收集到18 例,致使数据可能存在一定偏倚,故后期需扩大样本量、延长病例收集时间与随访时间,作进一步的探讨。