MRI 对下腰痛者椎间盘退变的评价价值

史文生

(嘉峪关市中核四〇四医院放射科 甘肃 嘉峪关 735100)

下腰痛是人群中一种普遍现象,特别是大约80.0%以上的人在一生中都可发生下腰痛,严重困扰着人类的身心健康,已成为一种公共卫生问题[1]。随着社会的进步和发展,受各种压力等因素的影响,患有下腰痛的人数不断增加。导致下腰痛发生的因素比较多,椎间盘退变为重要的原因之一[2-3]。椎间盘退变是骨科的常见病和多发病,在人体30 岁左右时就可出现退变,主要在于椎间盘退变可让机体出现连锁反应,造成肌肉出现劳损,使得骨质增生增速,会压迫刺激硬囊膜,从而诱发疼痛的发生[4-5]。X 线与CT 是常规评价椎间盘退变的重要方法,可评估椎间盘形态学上变化,但是无法定量诊断早期椎间盘退变[6]。随着医学技术的发展,磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)得到了广泛应用,具有多序列、多参数多方位的特点,且组织分辨率比较高,能够更加精确、客观、无创对早期椎间盘进行诊断[7]。本文选取2021 年8 月—2023 年2 月嘉峪关市中核四〇四医院诊治的下腰痛患者72 例作为研究对象,所有患者均进行MRI检查,具体探讨分析MRI 对下腰痛者椎间盘退变的定性评价价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选 取2021 年8 月—2023 年2 月 在 嘉 峪 关 市 中 核四〇四医院诊治的下腰痛患者72 例作为研究对象,其中男35 例,女37 例,年龄30 ~75 岁,平均年龄(52.61±3.19)岁。纳入标准:①患者临床反复出现下腰痛的病程大于3 个月;②入院前1 个月未给予相关治疗的患者;③直腿抬高实验为阳性的患者;④患者自愿参与本次研究且签署知情同意书。排除标准:①腰椎手术史的患者;②合并肿瘤患者;③合并高危传染性疾病者;④体内有金属植入物的患者;⑤幽闭恐惧症的患者;⑥检查依从性不强的患者。

1.2 方法

所有患者均进行MRI 检查, 采用SIEMENS MAGNETOM Sempra 公司的1.5T 磁共振扫描仪,用8通道椎体线圈,由两名影像科医师(副高及其以上职称,8 年及其以上工作经验)分别独立对影像学资料进行判断。患者的定位线位于脐上两指,采取仰卧位,扫描范围包括L3/4、L4/5、L5/S1 3 个椎间盘,头先进。扫描参数:自旋回波序列,FOV 为260×260,矩阵为256×256,矢 状 位T1WI TR/TE = 620 ms/9 ms,T2WI TR/TE = 4 620 ms/100 ms;平均采集3 次,层厚4 mm,层间距0.4 mm。

1.3 观察指标

①记录与观察所有患者L4-L5 椎间隙平均高度与L5-S1 的椎间隙平均高度。②观察与记录MRI 的相对信号强度,相对信号强度≥0.82 为正常椎间盘(1 级信号);相对信号强度为椎间盘轻度退变(2 级信号);相对信号强度0.64 ~0.72,为椎间盘中度退变(3 级信号);相对信号强度小于0.64,为椎间盘严重退变(4级信号)[7]。③给予患者病理检查,取患者的髓核组织值进行退变状况判定[8]:0 级:胶原排列规则,细束状,基质丰富,正常髓核结构;1 级:细胞外的基质呈现蜂窝状改变,未见增生的结缔组织;2 级:25.0%以下的髓核组织由增生的结缔组织取代;3 级:25.0%~50.0%的髓核组织由增生的结缔组织取代;4 级:大于50.0%的髓核组织由增生的结缔组织取代。0 ~1 级判断为正常椎间盘,2 ~4 级判断为椎间盘退变。

1.4 统计学方法

采用SPSS 25.0 统计软件分析数据,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(± s)表示,采用t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 椎间盘退变定性诊断情况

在72例患者中,病理定性诊断为0级22例,1级10例,判断为非椎间盘退变32 例(正常组),占比44.44%;定性诊断为椎间盘退变40 例(退变组),占比55.56%,其中2 级18 例,3 级12 例,4 级10 例。

2.2 两组一般资料对比

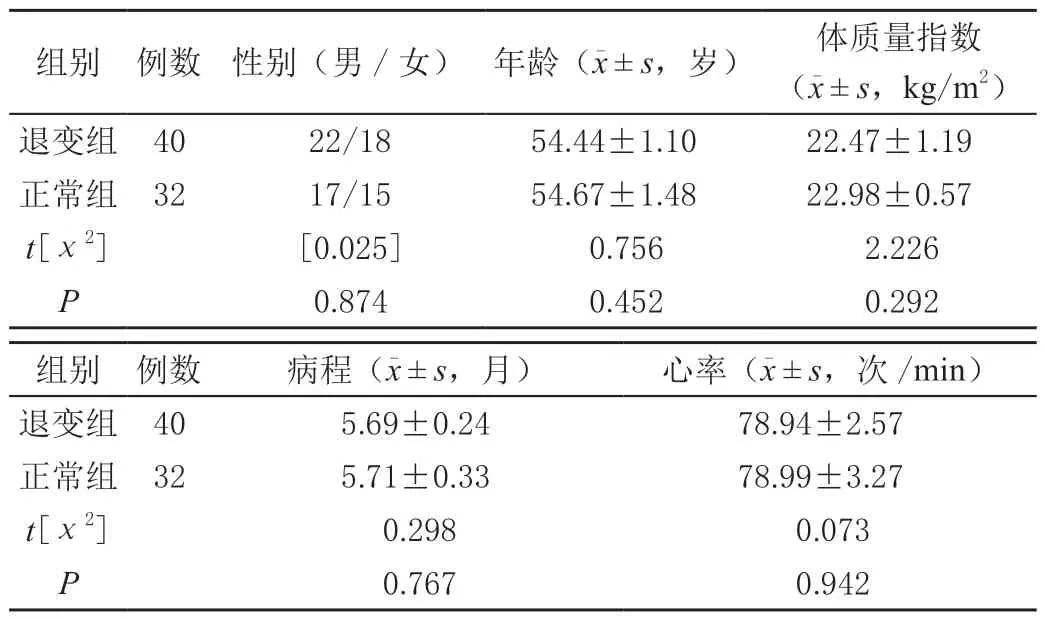

退变组的性别比例、平均年龄、体质量指数、平均病程、平均心率等与正常组对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 退变组与正常组一般资料对比

2.3 L4-L5、L5-S1 椎间隙平均高度对比

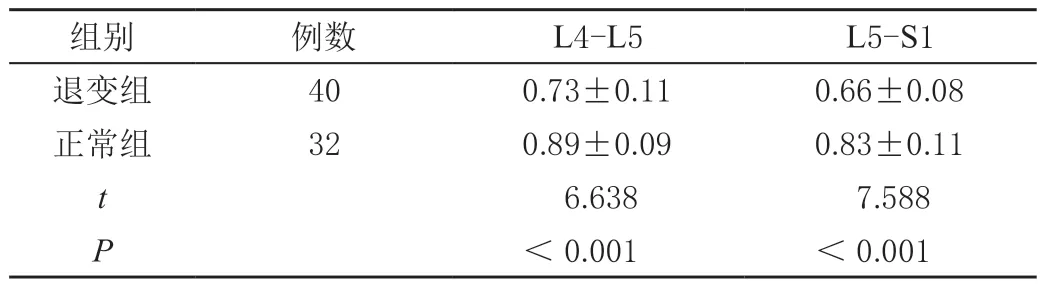

退变组的L4-L5、L5-S1 椎间隙平均高度小于正常组(P<0.05),见表2。

表2 退变组与正常组L4-L5、L5-S1 椎间隙平均高度对比(± s, cm)

表2 退变组与正常组L4-L5、L5-S1 椎间隙平均高度对比(± s, cm)

组别 例数 L4-L5 L5-S1退变组 40 0.73±0.11 0.66±0.08正常组 32 0.89±0.09 0.83±0.11 t 6.638 7.588 P<0.001 <0.001

2.4 MRI 相对信号强度对比

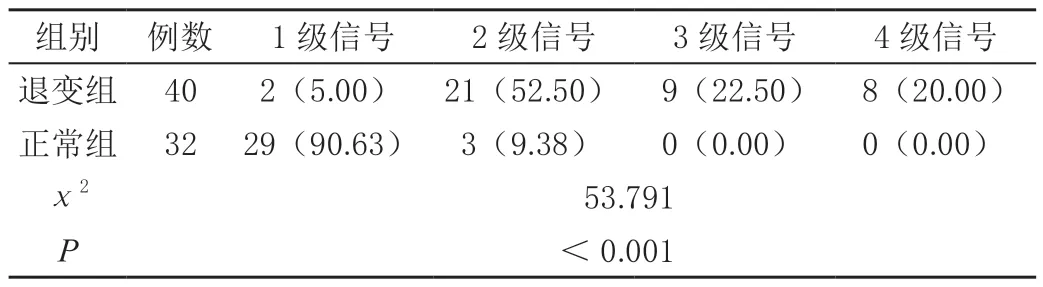

退变组的MRI 相对信号强度与正常组相比差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 退变组与正常组MRI 相对信号强度对比[n(%)]

2.5 诊断价值

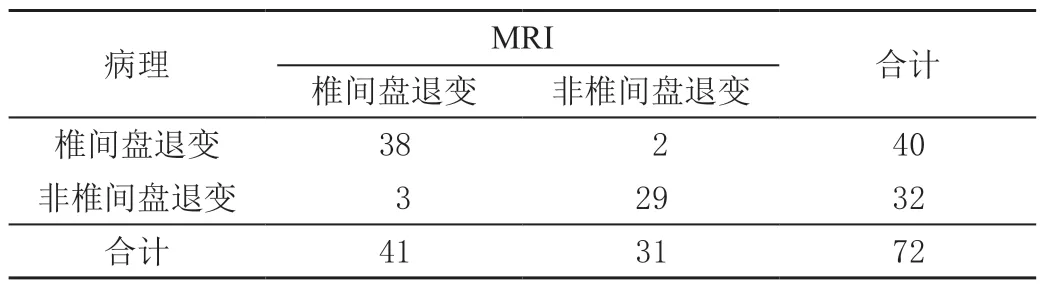

在72 例患者中,MRI 诊断为椎间盘退变41 例,MRI 对下腰痛者椎间盘退变的定性评价灵敏度为95.00%(38/40), 特 异 度 为90.63%(29/32), 准 确 率 为93.06%(67/72),见表4。

表4 MRI 对下腰痛者椎间盘退变的定性评价结果 单位:例

3 讨论

椎间盘退变是导致下腰痛的重要原因之一,解剖学研究认为,椎间盘是连接相邻两个椎体的纤维软骨盘,23 个椎间盘的厚薄各不相同,腰部最厚,胸部较薄,颈部较厚,但是厚薄的变化随年龄而有差异[9]。椎间盘的特点是富有弹性且坚韧,在承受压力时,会被压缩,可增加脊柱的运动幅度,可缓冲外力对脊柱的震动。当纤维环破裂时,髓核容易向后外侧脱出,突入椎间孔、椎管,压迫相邻的脊髓或神经根引起下腰痛,严重影响患者的生活质量[10]。下腰痛具有发病持续时间长、难以根治易反复、发病时症状重的特点,在临床上多采用手术治疗。但是手术治疗对患者有一定的创伤,且部分患者不存在手术治疗的指征,为此很多患者尤其是老年患者在临床上选择保守治疗。大部分椎间盘退变发生在L4-5节段、L5-S1 节段,为了保证合理选择治疗手段、减少对患者的创伤,需要进行早期诊断。MRI 具有无创、灵敏度及特异度较高的特点,可反映椎间盘的生化成分、解剖形态学、组织病理学等状况,还可更加仔细、全面评价椎间盘退变的状况[11-12]。并且MRI 可清晰辨别与周围组织的关系,图像分辨率也比较高。本研究显示在72 例患者中,定性诊断为椎间盘退变40 例,退变组的L4-L5、L5-S1 椎间隙平均高度小于正常组(P<0.05);退变组的MRI 相对信号强度与正常组相比差异有统计学意义(P<0.05)。当前也有研究显示MRI 可选择具有量化的观察指标,由于椎间盘退变的很多生化成分及水分含量与MRI 信号强度有相关性,退变程度越大的患者,MRI 信号强度变化越明显[13-14]。

椎间盘退变会压迫刺激硬囊膜从而引发疼痛症状,会造成肌肉出现劳损,形成下腰痛,加重了患者的心理负担,为此进行早期诊治具有重要价值[15-17]。椎间盘髓核组织属于机体内无血管的封闭结构组织,腰椎间盘突出症的具体发生机制还不明确,但是与自身免疫功能也密切相关。正常机体下,机体髓核组织相对比较隐蔽,其自身抗原成分隐藏在椎间盘中,而一旦在免疫系统中暴露,可导致机体出现免疫应答形成,导致疾病的发生。同时自由基的异常释放与腰椎间盘突出症的发生也存在相关性。作为生物膜不饱和脂肪酸和氧自由基生脂过氧化反应的代谢产物,丙二醛的大量释放可导致生物膜损伤,可增强脂质过氧化反应,降低细胞膜流行动,从而加重组织损伤。特别是椎间盘退变的发生与生物力学、氧化应激、炎症因子等多种因素有关,椎间盘退变可伴随有椎间隙高度丢失,继发椎间隙狭窄导致椎体间不稳,从而导致下腰痛的发生。椎间盘退变的早期影像研究主要集中在形态学上的改变,而MRI 信号强度只能反映的髓核水含量的变化,还可反映髓核退变时病理结构变化和生化改变[18]。本研究显示MRI诊断为椎间盘退变41例,MRI 诊断为椎间盘退变41 例,MRI 对下腰痛者椎间盘退变的定性评价灵敏度为95.00%(38/40),特异度为90.63%(29/32),准确率为93.06%(67/72)。从机制上分析,MRI 诊断能够更加精确、客观、无创对椎间盘进行评价及诊断,MRI 相对信号强度变化与椎间盘退变后水含量存在相关性,可作为临床评价指标之一[19]。但是本次研究没有纳入其他影像学方法进行对比分析,且不一定每个人群都适应病理检查,将在后续研究中探讨。

综上所述,MRI 对下腰痛者椎间盘退变的定性评价具有较高的价值,可评估椎间盘退变程度,可为临床上选择合理治疗方案与预测预后提供依据。