概念隐喻视角下王尔德童话的旅行叙事

程瑜瑜

(广州商学院,广东 广州 511363)

“英国的旅行文学始于中世纪,随着旅行的目的和形式的嬗变,英国旅行文学的主题和叙事内容多样化,以朝圣、殖民探险、游学、观光、现代主义、后现代主义等为主题的叙事模式等不一而足。”[1]19世纪唯美主义代表作家奥斯卡·王尔德的两部童话集《快乐王子与其他故事》(The Happy Prince and other Tales,1888)和《石榴之家》(A House of Pomegranates,1891)本不是严格意义上的旅行文学作品,并非以反映旅行历程为目的进行创作,但不可否认的是,他的童话作品都涉及时空的变迁、置换或转移,与旅行的外延意义不无关联。莱考夫(George Layoff)认为“隐喻概念可以延伸到思维和交谈方式的普通字面界限以外,从而形成被称为修辞性的、诗意的、多彩缤纷的,或天马行空的思想和语言的范畴”[2]。这一观点让文本的解读有了更多可能性。学者杰奎琳(Jacqueline Tivers)和蒂贾纳(Tijana Rakic)指出“几乎每一种文化和每一个时期的口头或书面历史中都连续讲述和记载过与旅行及旅游有关的真实或虚构的系列故事”[3]。他们还认为,“只要涉及地点,与旅行方方面面有关的叙事便无处不在”[3]。因此,基于隐喻理论的“一个概念域指涉的另一个概念域实际上可以有很多不同的意义”[4],除了游记,文本中只要出现关于地点或位置的变化以及借助这些空间产生的叙事,就会出现“旅行叙事”这一始源域(source domain),能够映射关于迁徙、游历、转移、漂泊、流浪、冒险、逃亡、寻找和探索等诸如此类的叙事的目标域(target domain)。因此,在概念隐喻的视角下,王尔德童话作品也可认作借助旅行叙事完成的创作。

一、王尔德童话的旅行叙事

王尔德书写童话人物的游历、流浪和探寻,叙述旅途中人物对自我与他人的认知和探索,自我救赎与宗教诉求。“他的诸多作品都含有一定的愤世意义,而针砭所在则主要是功利主义和伪善道德。”[5]这位在维多利亚时代备受瞩目和争议的作家,为数不多的童话作品形成了独特的旅行叙事风格。

(一)传统民间故事叙事范式的运用

王尔德“两本童话集虽然都同样唯美华丽,带有一种鲜明的民间故事的风格,但正如叶芝所指出的那样,《快乐王子》更像是一个出色的说书人讲出来的民间故事,而《石榴之屋》,则像是写出来的民间故事”[6]。不论是口头文学还是书面文学,“民间故事的叙事风格体现了模式化的开端和结论,有重复的表述,魔法的魅力,神奇的诗句,还有用以过渡的句子,人或事物的对比、精确化与明晰化表现的特征”[7]。王尔德的九篇童话对此既有借鉴又有发展,他借助框架式叙事结构和第三人称全知叙事视角,呈现时间叙事与空间叙事的交错、重复和变化,形成独特的旅行叙事范式。

作为隐藏叙事人,在框架结构之中,王尔德是故事外的客观讲述者,他偏爱呈现二元对立视角,如“学者与少女”“磨坊主与小汉斯”“公主与小矮人”等,交替使用第三人称全知叙事和有选择的全知叙事视角,沿用“民间故事中事件主要按时间向前推移的顺序发展”[7]的传统方式展开叙事;他在童话中频繁使用与数字“三”有关的地点、频率和时长:《夜莺与玫瑰》(The Nightingale and the Rose)中夜莺曾先后飞至三个地点的三棵玫瑰树寻找红玫瑰;《忠实的朋友》(The Devoted Friend)中磨坊主先后三次使唤小汉斯替他将面粉扛到市集卖掉、为他修补仓库破洞、帮他把羊赶到山里,磨坊主找汉斯请医生敲了三次门,汉斯则花了三个小时走到医生的家;《了不起的火箭》(The Remarkable Rocket)中王子和公主的婚礼安排在三天后举行;《西班牙公主的生日》(The Birthday of the Infanta)里的国王下令全国为死去的王后服丧三年……此外,因空间变化发生的故事从第一个时间标记点展开叙述,在第三个时间标记点则会发生转折或产生结果,这种时间与空间结合的叙事方式在传统的著名民间故事如《格林童话》中运用得非常普遍,可见传统民间故事的时空叙事节奏也出现在王尔德童话中,但他的叙事更有层次性,三次频率的叙事也不像传统童话那样平均分配,而是由繁至简的递减叙事;他在不同作品中还运用了双路径线索的平行叙事、多重空间结构以及虚幻之境的旅行叙事等模式呈现故事情节和人物命运走向。

(二)双路径线索的游历叙事

《快乐王子》(The Happy Prince)的旅行叙事以燕子的迁徙为出发点,全文的叙事布局也依据其飞行轨迹对时间、地点、人物与情节进行串联,它的飞行计划与实际路途构成了平行叙事的双线索。

在故事开端,欲与朋友一道前往埃及的燕子忽然爱上了芦苇,燕子为芦苇驻足停留了一个夏天,之后却表示“我相信她很顾家,但我喜爱旅行,因此,我的妻子也应该一样喜欢四处游历”[8]317。妻子拒绝跟随,燕子便独自出发飞往埃及,途中在快乐王子雕像旁找歇脚处时受到了王子的委托,连续三日改变迁徙计划,飞往需要帮助的穷人身边赠送王子身上的值钱之物,由此出现了双线路的旅行叙事线索(见表1),一是前往馈赠地的路线,二是计划前往埃及的路线,两者交错,在这三次执行馈赠任务的过程中,燕子的路线由远及近,叙事过程递减,由复至简。

表1 计划/飞行路线、人物与故事

送赠飞行结束后燕子放弃原本的迁徙计划留下来陪伴王子:“你现在什么也看不见了,我要永远留在你身边。”[8]321它为王子讲述异乡奇闻,但王子只想打听穷人的消息:“你告诉我的都是些神奇的故事,但更特别的还是男人和女人遭受的苦难,天下再没有比这些苦难更叫人吃惊的事了。”[8]322于是燕子再次飞到城市上空寻找需要帮助的人,将王子身上贴的金片撕下送给他们,延续了异乡奇闻与城市所见的双线叙事(见表2)。

快乐王子所在城市于燕子是新区域,它在冬天执意留下,原本的善意已转变为爱意:“可怜的小燕子感觉到越来越冷,但它仍然不愿离开王子,它太爱他了。”[8]322在持续帮助王子的过程中,燕子无意间完成了对陌生城市的游历,游历叙事过程也即将完成。 这场双线型的旅行叙事中二元对立视角明确:王子爱(助)世人,燕子爱(助)王子;但后者挨不过冬天冻死,前者铅心破裂,被上帝一并带走后二者所处仍是平行空间,一个在乐园(Paradise),一个在金城(city of gold),保持了统一的叙事逻辑。

(三)多重空间结构的旅行叙事

《打鱼人与他的灵魂》(The Fisherman and his Soul)以人物游历线索展开叙事,该作品有多个人物直接或间接置身不同地点及路线的转移,并由人物行动多次构成旅行事件,游历过程繁复,故事外的隐藏叙事者(作者)与故事內的叙事者交替叙述,空间变化既涉及故事内人物行动所在地点,也涉及叙事话语空间,构成了较复杂的旅行叙事进程。

整个叙事进程可分为“人鱼之歌”“打鱼人舍弃灵魂”“灵魂劝说打鱼人”“打鱼人重返陆地”四个层次,每个层次都呈现多重空间序列与结构,前两个叙事层是故事导引,情节相对简单,叙事按变换的地点序列进行。第一叙事层中叙事者为小人鱼,为了让打鱼人放她回大海,她以歌声吸引鱼群帮打鱼人满载而归,即以歌唱的形式讲述故事。叙述序列依次如下:1.驱赶家畜的人鱼→2.半人半鱼的海神→3.(海)国王的宫殿→4.海的花园→5.北海来的鲸→6.讲故事的海中妖女→7.有高桅杆的沉船→8.大旅行家小螺蛳→9.住在崖边的乌贼鱼→10.以小舟航行的鹦鹉螺→11.弹竖琴的雄人鱼→12.骑在海豚背上的小孩→13.向水手歌唱的美人鱼→14.海狮与海马。人鱼以歌代叙并告知打鱼人送走灵魂才可以娶她,引出第二叙事层:打鱼人为求娶人鱼四处寻求送走灵魂的办法,空间序列为:神父的家→商人聚集的市场→女巫所在的海湾洞窟。在新的空间序列中,神父赞美灵魂的珍贵、训斥打鱼人的荒唐,商人却嘲笑灵魂一文不值、毫无用处,唯有女巫欲以月圆之夜在山上共舞为条件助他实现愿望,从而建构了新的对立视角——神父代表的基督教、小人鱼和女巫象征的异教,以打鱼人成功与灵魂分离完成该层叙事。

第一和第二叙事层为后续发展做了铺垫,第三层作为全文旅行叙事最丰富的部分构成了故事轴心,故事空间与话语空间并存:不甘心被抛弃的灵魂作为故事内的叙事者连续三年向打鱼人讲述异域流浪历程,欲以奇珍异宝诱使打鱼人回到陆地。灵魂的旅行带有离散意味——离开打鱼人后它失去家园的归属感,无处可归只能远走他乡,它的空间叙事过程以框架式结构展开:同一重故事空间出现多个区域或以间接方式提及多个地点,空间中又有空间,故事中又有故事,层层叠叠,灵魂第一年东向行进的空间层次结构达六重之多(见表3)。

灵魂第一年游历以盗取智慧镜结束;第二年它朝南方走,区域序列为:爱席脱城→九道城门→城里的商场(同样谈及来自各地的货物)→白屋→石榴街的茶馆→皇宫→花园→皇宫里一间有八面墙壁的屋子。灵魂与皇帝一起进入八面墙屋的一面墙内,以它强取财宝为结局。此间两年的游历主要涉及“东”与“南”两个方位,显然,“灵魂诱惑打鱼人的是亚洲风格的珠宝、装饰等,强烈地暗示了东方的异国情调”[9]。除了东方异国情调,王尔德亦在童话中注入了“凯尔特式的东方主义,这是因为英格兰位于爱尔兰的东方,对于爱尔兰而言那就是腐败的象征(通常被称作‘巴比伦’),所以东方于他意味着奢华、感官的生活,帝国的战利品,如同那些被白金汉宫(已故的维多利亚和阿尔伯特)和大不列颠博物馆曾收集的深奥藏品”[9]。这种风格从灵魂游历于可收敛财富的异域风景之间可窥见一二,但毕竟“人们对于风景的认知不尽相同,不会出现两个人对同一风景持一模一样的看法的情况”[10],任灵魂讲述得再精彩,财宝再诱人,爱情至上的打鱼人也拒绝了诱惑。 第三年灵魂讲述的旅程很简短,唯一的故事空间在河上客栈,这一次它描绘少女小白鸽似的双脚令打鱼人终于愿意一同前往寻找少女,至此第三叙事层结束。 第四叙事层已接近尾声,这个层次中故事外的隐藏叙事者与故事内的叙事者共存并交替叙事:灵魂诱使打鱼人三天内走了三座城、设法让他作恶,打鱼人幡然醒悟后重返海边,灵魂又想以善打动他,以穷人的故事吸引失败;打鱼人因小人鱼死亡也心裂而死,灵魂从裂缝处回归身体,二者以死亡的形式合一,旅行叙事进程于此完结。打鱼人与灵魂的“合体—分离—再合体”过程,仿佛旅程回到原点,亦象征一体两面:二者分离与聚合表现了人性善恶的相持与抉择,打鱼人本由舍弃而得到,却因贪欲而失去;灵魂恰如打鱼人的镜像形象——与爱和心背离,走向道德反面——它成功诱惑打鱼人之时即是恶战胜善的时刻,欲望战胜了良心,注定走向肉体与精神共同消亡的悲剧。

(四)虚幻之境的旅行

童话,是流淌在现实与想象两岸之间的河流,主人公穿越虚幻境地开启奇妙之旅是常见的表现手法,王尔德在多部作品中采用虚实结合的手法,弱化现实场景、着重展现虚幻之境中的旅行叙事,进入虚幻之地后主人公的行动都有较明显的赎罪意味,使故事增添了几分魔幻之感外,还带有较强的宗教色彩。

《星孩》和《自私的巨人》有类似之处,二者皆由实境叙事进入虚境叙事并呈现主人公从自私到无私的蜕变过程。《自私的巨人》主要故事空间在变幻的花园,巨人由冷漠到热情接纳孩子们进入花园,花园由寒冬变为暖春;《星孩》的空间表现则富有幻想童话的韵味,实境叙事中樵夫在松林雪地发现星孩并收养他十年,星孩长相漂亮却骄纵暴虐,拒认母亲直到容貌尽毁才醒悟,走上寻母的救赎之路;随后实境叙事逐渐弱化,星孩仅在梦境中见过母亲,其流浪经历皆被省略,仅以时间概述的方式说明:“三年来他将全世界走了个遍,但这世上既没有人爱他,也没有人对他善意相待,亦没有人怜悯他,就在这个他从前得意风光时造出的世界啊!”[8]309三年后士兵把星孩卖给一个老头(非洲术士),虚幻之境的叙事展开,文中描写细致:“他们穿过许多街道,来到一道小门前,小门嵌在一面被一棵石榴树遮掩的墙上,老头用一枚玉雕戒指触碰了一下便打开了,他们从五层的铜制台阶往下走,进入一座种有许多黑色罂粟花还摆满了绿色黏土罐的花园。”[8]310星孩先被术士关入地牢,后被送到树林里寻找金子,旋即进入另一个魔幻空间:“这片树林从外面看非常美丽,似乎到处都是唱歌的鸟儿和芬芳四溢的鲜花,于是星孩满心欢喜地走进去。然而这林子的美全无益处,不管他走到哪,地上都会立刻冒出许多扎人的荆棘缠绕着他,邪恶的荨麻刺伤他,蓟也用匕首一样尖的刺扎他,他疼痛万分。”[8]310-311魔幻之地尽是折磨,仿佛是星孩为伤害过的人和动物付出代价,他亦通过苦难逐渐实现蜕变:先在林中救助兔子,而后在兔子的帮助下完成三次寻找金子的任务(见表4),直至他不顾自己会被惩罚、会丧失性命,也愿意将千辛万苦得到的金子赠予麻风病人,当他与父母相认并获得了原谅,这场带有强烈魔幻色彩的救赎之旅才结束。

表4 星孩寻找金子的地点

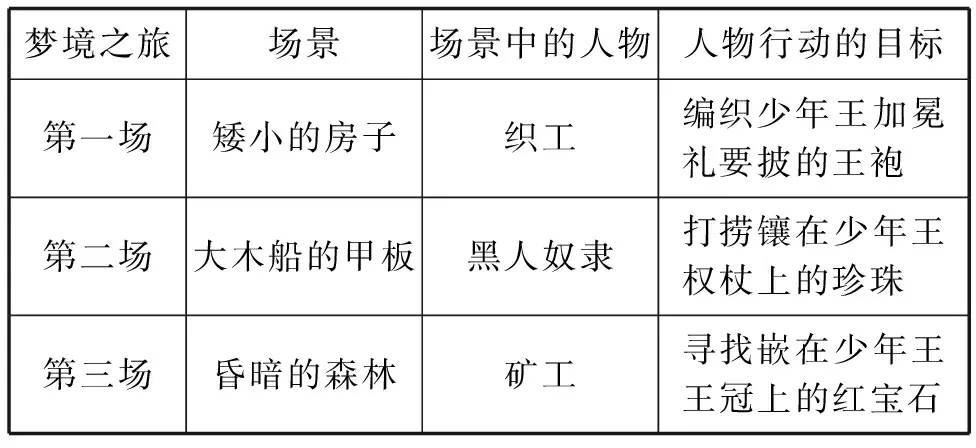

王尔德对《少年国王》采用了假托手法,虚实交替,明暗线索结合,以梦境形式展开旅行叙事。主人公少年王身世曲折,其加冕礼是故事发展的明线,他父亲是一个异乡人,在与公主结合后,两人先后失踪和离奇死亡,与外祖父老国王难脱干系,作为一股隐性叙事流,文中暗示不平等阶层的结合不被王室认可而导致悲剧。少年王出生后被偷走由牧羊人抚养,长大后作为继承人又被接回王宫,回到王宫他喜爱上了华服珠宝,却在加冕礼前陷入梦境(见表5),三次梦境中的劳工环境、三个场景中为加冕礼忙碌的工人与奴隶所受的苦难,令他惊醒、回归现实。

表5 梦境中的场景与事件

少年王通过梦境穿行的幻象了解民间疾苦,继而深刻反思:“我的长袍在‘悲愁’的织布机上,由苍白的‘痛苦’之手编织出来。红宝石中含有‘鲜血’,珍珠里藏有‘死亡’。”[8]254从此他重新穿上牧羊人的衣服,拒绝穿戴华贵服装与珠宝,拒绝承袭的财富与王权,怀着与天地同悲欢的责任感与使命感,坚持着粗布衣衫,冠自然之草木参加加冕礼,表达对父母命运的惋惜和对王室强权的反抗,体现了消除社会等级差别的理想与追求。 王尔德赋予这个童话罕有的非悲剧结局——少年王坚定自己的选择竟获上帝加冕,既不同于快乐王子最后与燕子分离令人遗憾,也不同于星孩仅在位三年就死去且“死后继承王位的是一个很坏的国王”[8]314那般令人绝望。

二、道德立场与宗教探索之旅

从隐喻的角度看,王尔德童话的主人公,不止前往各处旅行,也开启了对自我、对他人的道德认知之旅和宗教探索。 作为隐藏叙事者的王尔德,他对人性不做定论,却透过旅行叙事表达美丑善恶应由人的良知与行动定义与诠释的思想。

《自私的巨人》和《星孩》的主人公起初均将自我凌驾于他人之上,在受挫后寻求救赎。《忠实的朋友》中的汉斯与《夜莺与玫瑰》中的夜莺则错误地评估他人,过于感性与愚忠,使无私奉献和自我牺牲成为徒劳。《西班牙公主的生日》中小矮人由于认知的匮乏,比其他故事人物更缺乏选择权,他本在大自然中与飞鸟走兽同乐,突然被带离森林来到皇宫,从而步入等级社会,开启在迷宫般的皇宫里的探索。小矮人的欢乐本源于大自然的质朴和对自己的一无所知,直到镜子中第一次认识自我,才恍然大悟众人大笑的真相,他因无法承担这种无言的嘲讽,也无法接纳自己丑陋而心碎。相比之下,快乐王子、少年王和星孩三位主人公长相俊美,快乐王子先后让燕子取走蓝宝石眼睛、撕下身上的金箔,失去了光彩的外表;少年王在梦境中知悉民间疾苦后抛弃华丽的服装穿回牧羊人的衣服;星孩因外貌恃宠而骄,被惩罚至毁容,当他流露善意才获得救赎、恢复容貌。这三人既貌美又享有特权,但在旅程中醒悟,甘愿放弃外表的荣光,这种对外在容貌与内心自省的思考同样体现在王尔德的小说《道林·格雷的画像》之中。尽管王尔德认为“艺术就是生命本身,它对死亡一无所知,它是绝对真理,对事实漠不关心”[11],但其作品始终对道德和美的冲突持有双重立场。

除了道德的内省,王尔德的旅行叙事与宗教意味也紧密相关,“维多利亚时期宗教氛围浓厚,原罪观的影响仍然深入人心,很多人相信儿童是亚当的子孙,生来就带着罪恶,必须对儿童进行严格控制,严厉管教”[12]。王尔德并不进行刻板说教,他坦然展现信仰抉择的矛盾态度,在《快乐王子》的结尾暗讽上帝将快乐王子留在金城赞美自己,实质与要将自己雕像立于城中的世侩市长毫无差别;王尔德还热衷于书写异教世界,借由《打鱼人与他的灵魂》表达彷徨:打鱼人是与灵魂一起皈依上帝,还是割舍它走向代表异教的女巫和人鱼?他虽愿意割舍灵魂,放弃半个自我,但抵抗不了少女小脚的世俗吸引;灵魂遇到异教僧人时甚至夺走他们的神镜;这一切仿佛表明王尔德“更像一位异教徒和个人主义者”[13]。此外,故事尾声原本憎恶人鱼的神父对盐滩上的诡异白花心生畏惧,从而改口并祝福了包括海洋在内的一切,祈福之后盐滩不再长出白花,或意味着基督教对于异教的驯化与征服。 王尔德在童话中也积极赞颂基督:《自私的巨人》的结局中不再自私的巨人被手心有十字钉痕的孩子(意指耶稣)接至他的花园(即伊甸园),少年王(身着象征基督教的牧羊人衣服)得到上帝的加冕,可见王尔德对于宗教改善人性也怀有期待,“他歌咏的美是一种纯粹抽象的美,他歌咏的爱则呈现对美的崇拜以及由宗教情感引发的博爱和人道主义倾向”[14]。 当然,旅行叙事中折射出王尔德的异教情绪有更复杂的原因:“王尔德和他的阶级……既是爱尔兰民族主义者,又非常乐意一直作为英帝国的成员;他们是新教徒,又同情爱尔兰天主教徒的遭遇;他们相信民主,又不想放弃自己的特权。……对他们来讲,新教和天主教的区别从来就不是简单的宗教问题”[15],信仰彷徨是殖民地出生的他对自身身份的探索与选择,直至他临死前皈依天主教这种摇摆才停止。

尽管王尔德的创作局限于试图以良知和宗教感化改善社会,无法根除他所在时代的弊病,但仍成功构建了独特的艺术观:“艺术用美的创造来谴责世界,叫人注意因疏忽而形成的世界的错误……艺术也可能激怒世界,因为它轻视世界的法律,或放纵地描写世界的暴力。 或者说,艺术可以引诱世界,叫世界追随一个榜样,这个榜样看来似坏,但终被发现比看似的更好。”[11]