藏传佛教僧服源流与象征

常卫民

(北京服装学院 服装艺术与工程学院,北京 100029)

藏传佛教僧服以统一的绛红色为主色调,在青藏地区形成一道靓丽风景。僧侣服饰作为寺院文化和宗教文化的重要组成部分,强化了宗教的神圣性与等级观念,是区别宗教与世俗的重要标志。各教派在僧帽上有明显的差异,但在僧服形制与穿着方法上却保持着高度的一致性,这种同一性是佛教戒律思想与藏族宗教信仰的集中反映。然而目前对藏学的研究中,关于藏传佛教僧服的研究多集中于文化与历史层面,成果也寥寥无几。因此,文中从僧服形制与穿着方式2个角度研究藏传佛教僧侣服饰,以期为一体多元的中华服饰文化提供新的实证。

1 藏传佛教僧服的历史渊源与流变

1.1 历史渊源

藏传佛教僧服作为藏族宗教文化的物质载体,是僧人在日常生活、宗教活动时穿着的服饰,它所代表的文化内涵是佛教藏地化过程中逐步确定下来的。因此,欲了解藏传佛教僧服,需追溯佛教在西藏的历史。佛教起源于公元前6世纪的古印度,而僧人最初的形象源自释迦牟尼,他视世间一切富贵荣华为苦难的根源,在他看来,华丽装饰的衣服代表荣华富贵,唯抛弃社稷王位,在清净塔前自我受戒,削发为僧,脱去俗衣俗服,穿上净素之服,为出家。释迦牟尼对僧人着装有要求:①僧服与外道所穿不同;②僧服需因时因地进行变化;③僧服不可有任何饰物;④僧服需遵循戒律[1]。公元7世纪,佛教从我国中原地区和印度传入西藏。赤松德赞时期,赞普迎请印度高僧寂护和莲花生入藏传法,并于8世纪中叶建造了西藏历史上第一座佛法僧俱全的寺院——桑耶寺,7位第一批在此剃度受戒的僧人被称为“七觉士”。而后,他们成为僧伽组织的主体,开始在吐蕃弘扬佛法。在装束上,他们效仿印度僧人,据《拔协》记载:“‘三户养僧制’的出现,使僧伽组织成为吐蕃社会颇具实力的经济实体,佛徒所穿衣服大部分是用幡绸做的。”[2]依据佛经规制,僧人通常剃发,穿无领的袈裟衣,此刻西藏的僧服形制主要借鉴印度佛教僧衣(见图1[3])。

图1 贡嘎曲德寺壁画上早期印度佛教僧人的着装形象Fig.1 Dress image of early Indian Buddhist monks from murals of Gongga Qude Temple

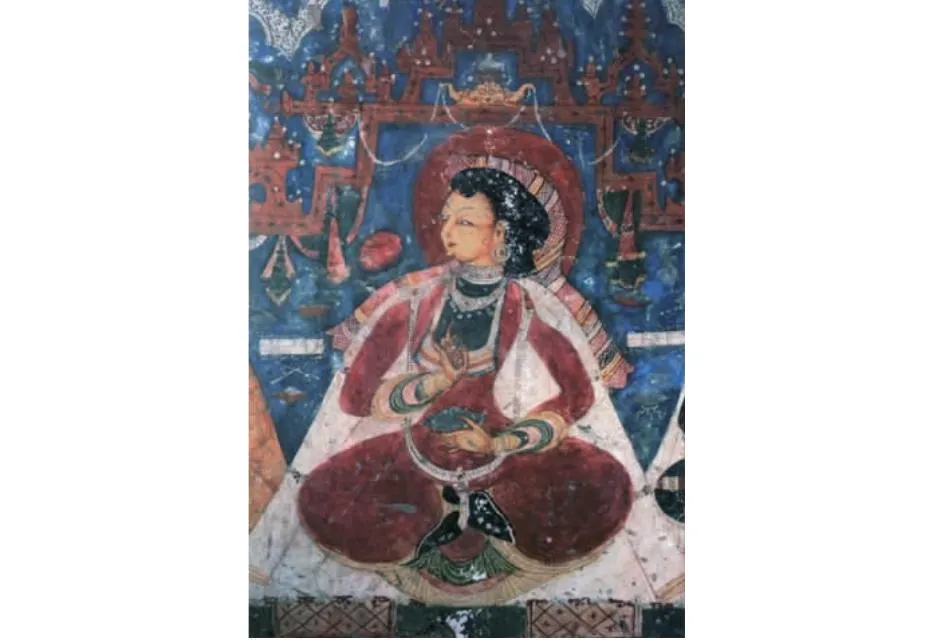

“桑耶寺建成之后,赞普规定给予佛教宗师衣料9肘(约5 m);给编修《秦浦目录》的25个大修行者衣料6肘(约3.33 m);给被委任为学经班教师的13人衣料6肘(约3.33 m);给25个学经人员3肘(约1.67 m)长的衣料。”[4]吐蕃的供养制度,也影响着藏地僧服的发展。9世纪中叶,吐蕃赞普朗达玛开展大规模的灭佛运动,之后的100多年里,佛教的传播对象由上层统治阶级转为民间百姓,这是佛教藏族化、世俗化的开始。后弘期的开始也是藏传佛教形成的标志,据王辅仁《西藏佛教史略》记载:“10世纪初叶,藏族就进入了封建社会……藏族新兴起的封建领主阶级需要借助藏化的佛教来维持他们的统治。”[5]当佛教成为封建领主阶层统治的工具时,佛教在西藏的复兴成为必然,这种藏化的宗教最终发展成为独具高原民族特色的藏传佛教。这一佛教不是以某个独立教派的形式存在,而是在与本土宗教不断斗争、融合中形成的一个多分支、多教派的宗教集合体,藏传佛教僧服便是这种融合思想的集中反映,是功能性与象征性的物化表现。LI Gotami等在TibetinPicture中提到,在西藏西部察巴朗(古格旧都)废墟的白庙中,有一尊藏传佛教史上著名译师仁钦桑布的雕像,其光头形象与佛陀和菩萨像不同,且其左右两旁有僧侣陪伴(见图2[6])。由图2可以看出,仁钦桑布穿着僧侣的衣服,外披袈裟,内着交领俗装。显然,后弘期的藏传佛教僧服正在悄然改变。

图2 后弘期大译师仁钦桑布像Fig.2 Statue of great translator Rinchen Zangpo in the second propagation of Buddhism

佛教藏地化的过程也是佛经翻译的过程,由于藏传佛教各教派在经典翻译中只弘“根本说一切有部”的戒律,使得各教派的服制相对统一。从前弘期对印度僧服的效仿,到后弘期藏传佛教的形成,僧服实现了藏地化。15世纪初,宗喀巴的宗教改革最终完成了僧服的定型。

1.2 历史流变

释迦牟尼为了规范比丘的行为,在创立佛教之后规定比丘众的衣服分为13件,并制定了严格的衣服戒制。《僧祇律》云:“三衣者,贤圣沙门标志。”[7]佛教规定,凡比丘衣服统称法衣,意为顺应佛法而制衣。7世纪,佛教传入藏区的同时服饰也一并传入。8世纪中叶,桑耶寺建成后,僧人服制在遵循佛衣戒律的前提下作出了适当的变化,其中,僧服达冈就是佛教藏地化过程中新生的服制。众所周知,斗篷衣是藏民在藏地高寒气候下穿着的一种服饰,这种皮革和毛毡制斗篷衣在藏地具有普遍性(见图3)。在拉达克阿基寺杜康大殿入口右侧南墙下方的壁画上,可以看到一位王后身穿白色斗篷衣(见图4[8])。11世纪前后的阿里古格和拉达克人民均穿着斗篷衣;公元996年,古格国王与仁钦桑布仿照桑耶寺建造了托林寺,寺中集会殿西壁壁画记录了古格国王会见高僧的场景,壁画下方的僧众身披红色斗篷衣(见图5[9]),可以推断出,后弘期僧侣为适应环境而对僧服进行改制。西藏博物馆中有一幅12世纪唐卡《贡塘喇嘛像》(见图6),图6中的喇嘛穿着黄色斗篷衣端坐,这样的斗篷衣被称为达冈,是世俗服装宗教化的写照。后弘期佛教与苯教的融合使佛教在民间得到了认同并获得资助,这为斗篷衣的宗教化提供了前提条件,也加速了斗篷衣的演变,是西藏世俗与宗教服饰文化的融合、创新与延续。孜珠寺丹巴堪布在向笔者介绍苯教僧服时指出,苯教僧服只有六组衣,不包含达冈,是借鉴了藏传佛教僧服。可见苯教徒穿着达冈是苯教与佛教融合的结果。

图3 阿里地区斗篷衣Fig.3 Cloak in Ngari

图4 身穿白色斗篷衣的女王Fig.4 Queen in a white cloak

图5 托林寺身披斗篷衣的僧众壁画Fig.5 Murals of monks wearing cloaks at Tholing Monastery

图6 唐卡《贡塘喇嘛像》Fig.6 Tangka Gongtang Lama Statue

印度属于热带季风气候,其佛教僧服的形制不适用于西藏的高原山地气候,因此,藏地僧侣为适应环境,需在三衣内增加衣物,而堆嘎就是在此背景下形成的。后弘期佛教复兴,是佛教世俗化的重要阶段,在此期间,早期吐蕃长袍的交领左衽也融入僧服系统中。12—13世纪的阿底峡大师铜像中,大师的袈裟内穿着交领无袖内衫(见图7[10]),贡觉·俄顿扎巴等在《藏传佛教法器及仪轨图集》[11]中将这种内衫称为香嘎。香嘎的交领形制保留了中原僧服的领制,而无袖的形制符合印度佛教“偏袒右肩”的规制。从印度三衣到香嘎,展现了佛教的藏地化。

图7 阿底峡大师所穿香嘎Fig.7 Xiangga wore by Master Adixia

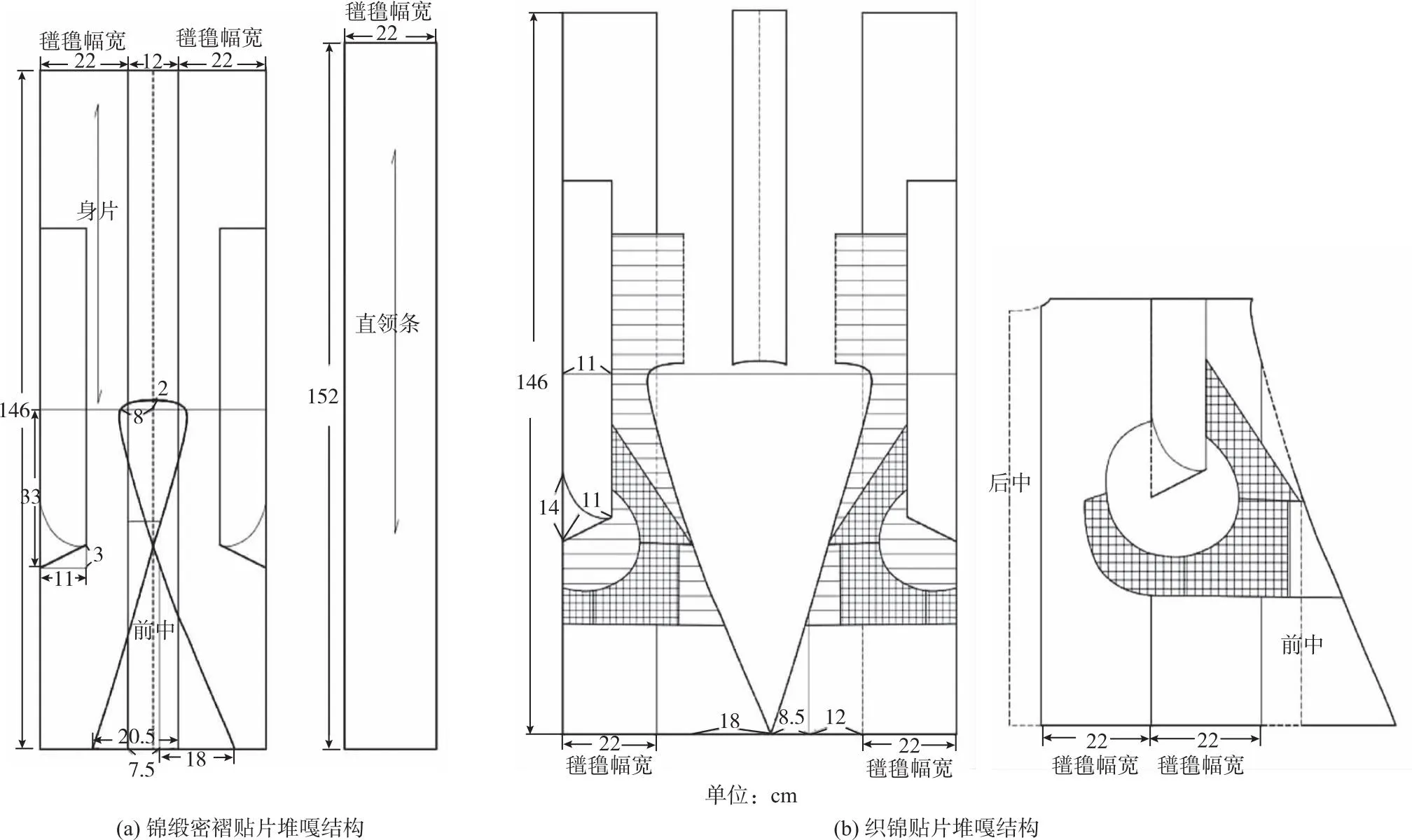

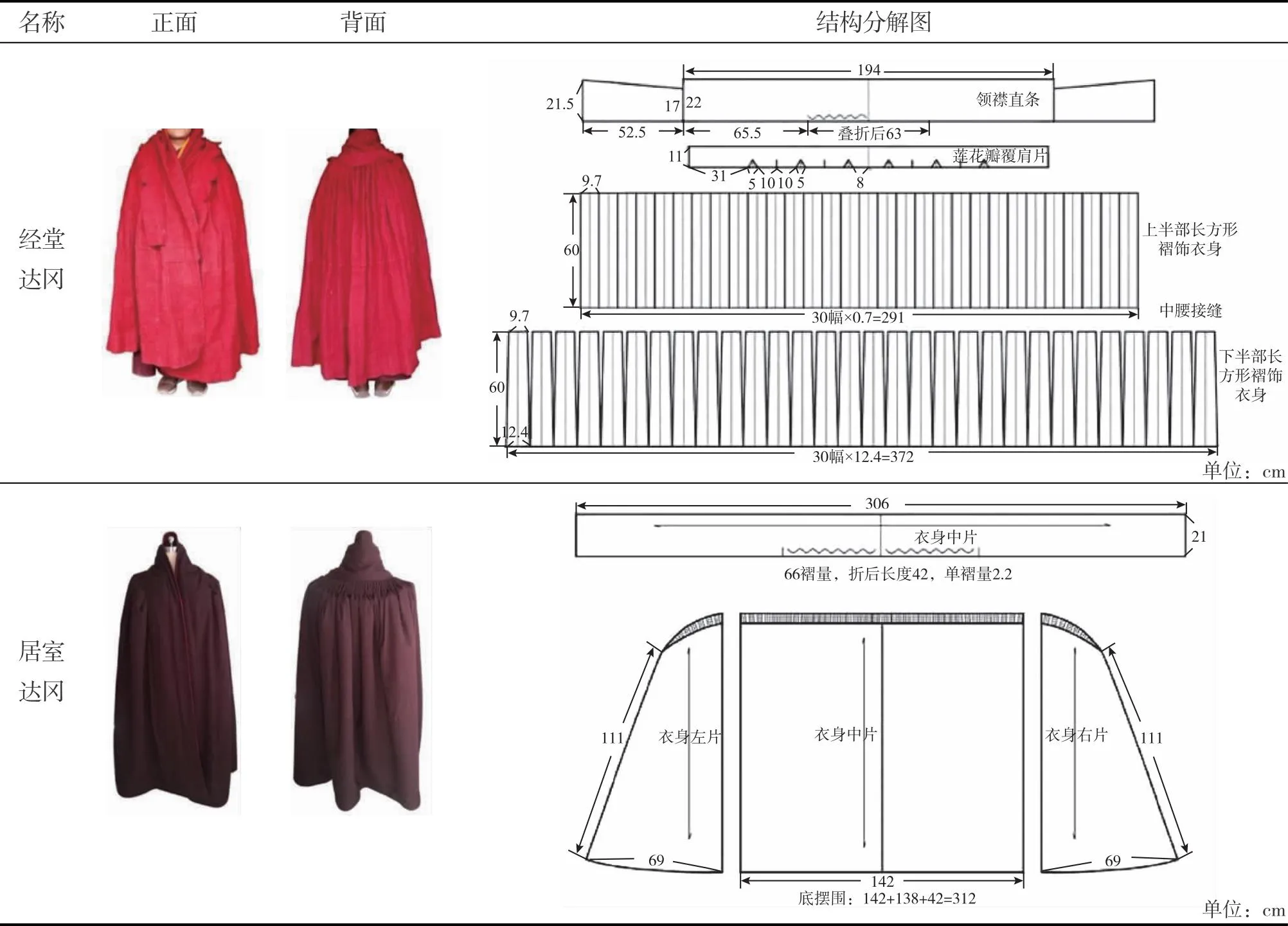

15世纪初期,宗喀巴大师创立了藏传佛教格鲁派(格鲁意为善律或善规),并进行了一系列的宗教改革。“藏传佛教各教派支系繁多,但教义混乱,戒律松弛。格鲁派创教人宗喀巴为了改变这种混乱的局面,在其36岁时大胆地进行了宗教改革,取各教派之长,率领信徒坚持擎钵执杖,法净自洁,同时编书立著,极力主张苦修与守戒。”[12]宗喀巴率先戴起一顶黄色的桃形帽,表明严格守戒、坚持改革的决心,而僧服改制是其改革的重要部分。《藏传佛教法器及仪轨图集》[11]记载,宗喀巴大师在中兴佛教时,对香嘎形制所进行的革新主要表现在:形制上模仿大象头颅,廓形增大,前身片增加内分割线,袖窿贴片使肩宽加宽,腋下密褶传递宗教含义。制衣时采用“割截层压式”的方法进行缝制,严格遵守佛教制衣法则。“至于裁缝亦有所规定,禁止直缝,布料太薄者则需重叠缝制,其重叠层数亦有一定。”[13]新改制的僧衣称为堆嘎(见图8[11]),整体形制体现僧人修行的决心与毅力。至此, 以宗喀巴为首的格鲁派为藏传佛教僧服的定制作出积极贡献。

图8 僧服堆嘎Fig.8 Monk clothing duiga

2 藏传佛教僧服种类及象征意义

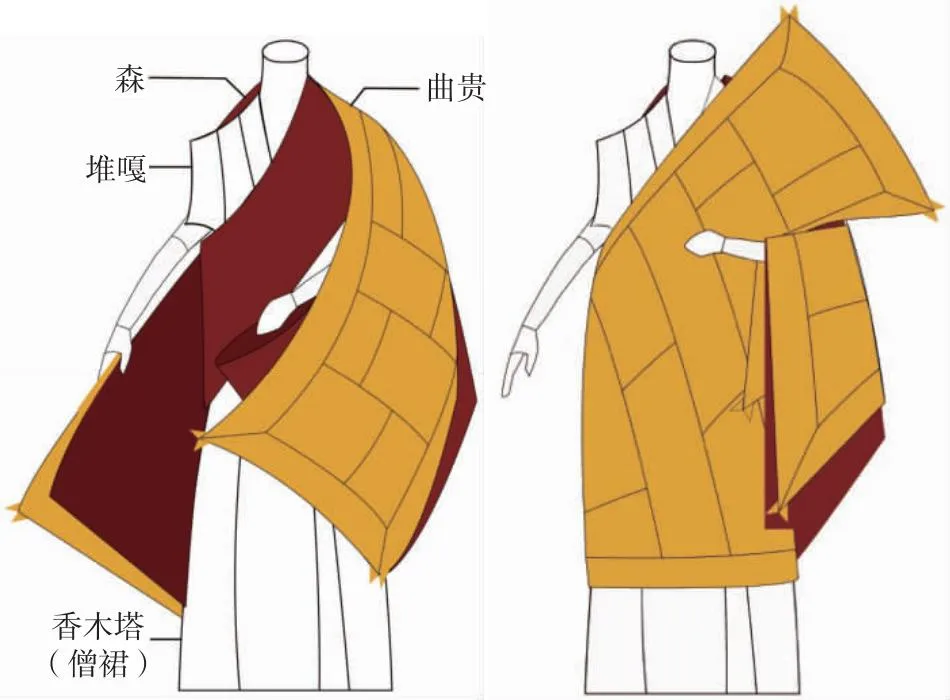

藏传佛教各教派的僧服在形制上趋于雷同。僧服等级差异主要体现在颜色与质地上,等级越高,形制越复杂,颜色与材质越丰富。通过文献分析与实地考察,总结得出藏传佛教僧侣的日常服装通常由7件衣服组成,俗称七组衣,分别是汗衣(俄连)、坎肩(堆嘎)、内僧裙(迈绕)、外僧裙(香木塔)、缦衣(森)、法衣(曲贵)和大氅(达冈),具体见表1,其中堆嘎、香木塔与森的组合是僧人常服三件套。

表1 藏传佛教僧服七组衣

续表

2.1 堆嘎

堆嘎是藏族人对僧人上衣的特指,其形制类似于汉族的坎肩,是藏地僧侣最具特色的常服之一, 萌芽于前弘期,定型于宗喀巴大师时期,是为了让僧人在藏地高寒气候条件下坚持佛法修习而设置。堆嘎外形似大象的头颅,象征着僧人修行的毅力与行善的决心。

堆嘎按等级可分为4类:素色堆嘎,拼接堆嘎,黄色贴片堆嘎与锦缎密褶贴片堆嘎(见图9),其所代表的礼仪等级为:素色堆嘎=拼接堆嘎<黄色贴片堆嘎<锦缎密褶贴片堆嘎。堆嘎结构延续了中华服饰的十字平面型结构,具体如图10所示。获得格西学位(藏地寺院学位称号)的僧人可穿黄色贴片堆嘎,普通僧人则穿素色与红色拼接堆嘎。根据材质不同,堆嘎可分为棉布堆嘎、棉布氆氇堆嘎和锦缎氆氇堆嘎。高僧活佛与地方政府僧官的堆嘎使用锦缎和羊毛氆氇质地缝制,普通僧人的堆嘎使用棉布制作。“拉萨三大寺、地方僧官、扎什伦布寺的僧人均穿黄绸堆嘎,扎仓群则以上僧人穿赤黄缎子堆嘎,普通僧人着红色毛料或氆氇堆嘎,级别不高的僧人不能穿锦缎堆嘎。”[14]

堆嘎的许多细节具有深刻内涵,如袖窿外沿的蓝色绳线据说是为纪念汉地僧人的功德而设置。罗桑开珠《藏族文化通论》中记载:“堆嘎两只大象耳朵上用蓝线镶边,据说是为了纪念藏传佛教后弘期初期,约格迎乃、藏绕赛等为喇钦·贡巴饶赛受戒时,几位参与受戒的汉地僧人的功德。”[15]堆嘎袖檐蓝色绳线在前袖窿转折位有一个圆环,据传这个圆环是为防止比丘手臂晃动而设置,其可将拇指插入环内。目前,此圆环的规格越来越小,已经失去了最初的功用,成为一种象征符号。

图9 堆嘎样本Fig.9 Duiga samples

图10 堆嘎结构Fig.10 Structure of duiga

2.2 香木塔

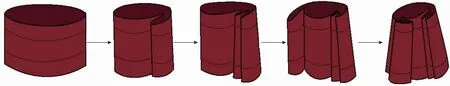

香木塔是僧人穿的下衣裙,源自印度三衣的安妥会,“最早流行于前弘期,在藏区不论萨迦、噶举、宁玛、格鲁、觉囊巴还是苯教僧人都穿深红色香木塔。”[1]香木塔是一件闭合的直身筒裙,长度至脚踝,另有15 cm的腰部向下翻折量,裙腰周长约6 m,穿着时将腰部余量进行折叠,形成固定的折皱,以腰带系扎。“香木塔根据折皱可分为藏隋和卫隋两种。藏隋指裙后左右两边都做折皱,卫隋是只在一边做折皱。据说扎什伦布寺有西传戒律和东传戒律,两折正是代表了这两种戒律。”[1]“拉萨三大寺执事僧所穿香木塔的折皱较普通僧人多。色拉寺、哲蚌寺、甘丹寺与扎什伦布寺的僧兵所穿香木塔通常前面无折褶,折皱集中于后部,且做成油亮的折皱。”[15]据甘丹寺喇嘛阿旺顿玉解释,格鲁派香木塔左边折皱向前折,表示菩提之心朝前;右边折皱向后折,代表将三杂然(烦恼杂然、业杂然、生杂然)抛后。可见藏传佛教僧裙香木塔腰身的折皱是一种规制,蕴涵了不同的宗教含义,且不同教派亦有不同释读。图11为香木塔折皱方法。

香木塔裙体上部与下部分别层压了一条宽约20 cm的布片,两条布片之间层压了8 cm宽的横竖条,形成田相(如田畦般的网状)式香木塔(见图12),受比丘戒的僧人可穿着。而无田相的香木塔在藏区多为沙弥所穿,可见香木塔中的田相是区分僧人持戒修习的标识。

图11 香木塔折皱方法Fig.11 Wrinkling method of the xiangmuta

图12 香木塔田相结构Fig.12 Field phase structure of xiangmuta

2.3 森

森,也称缦衣,是一块没有割截裁剪的长方形布,长度约为穿着者身高的2.5倍,宽度约90 cm,通过缠绕穿着,类似无田相袈裟。这种服制最早流行于前弘期,藏地僧人依法穿着,袒露右肩,覆盖左肩,是必备的常服之一。森起到“袈裟与内衣(藏语意喇奎与汗衫)”两件衣服的作用,普通僧人的森使用棉布制作,高僧大德的森使用氆氇制作。

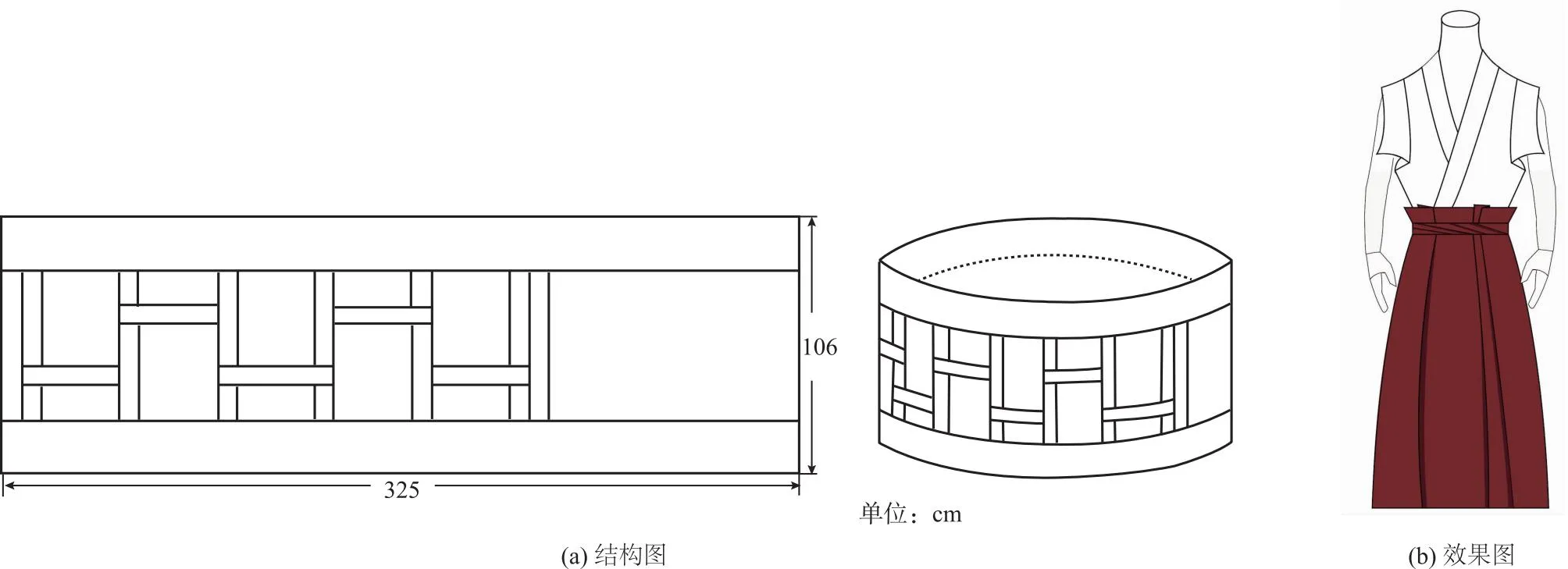

森是在堆嘎、香木塔和迈绕基础上,在外部通过缠绕方式穿着的僧衣,具体穿着方式为:①取森长的1/3披于后颈,靠右的1/3沿右腋底绕至左肩,靠左的1/3反向绕至右肩;②再次沿右腋底绕至左肩,袒露右臂;③将左臂上悬垂的双层面料在肘位反折搭于肩膀(见图13)。天冷时可将领后的森拉直遮住头部,以避风御寒。森的绛色和着装方式源自佛经中的三衣,长方形布保留了佛衣的原始形制,反复缠绕的穿着方式依循佛教律制,绛色代表了青、泥、木兰3种不正色,以求至善大德。

图13 森穿着流程与着装效果Fig.13 Dressing process and wearing effect of sen

2.4 达冈

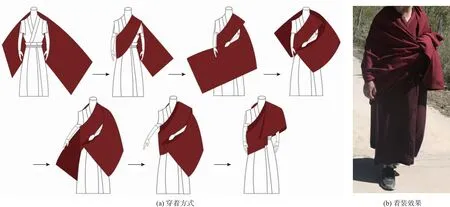

达冈是活佛、僧官与普通僧人在诵经或进行佛事活动时穿在森外的大氅,其宽大、厚重,着装时整体外形酷似菡萏,领口缝有用毛料剪成荷花和金刚橛状的覆肩片(其中荷花象征着纯净无污染,金刚橛是一种法器,有表现愤怒、降伏奸恶的寓意),在覆肩片下是规律的密集折皱,折皱最多可达80个,少则也有35个,扎西曲林寺(工布江达县格鲁派寺庙,笔者于2019年9月前往考察)经师仁青卓玛解释:“达冈后背的80个叠褶代表佛教史上80位集大成者。”达冈质地为氆氇、毛或毛呢,“高僧大德的达冈由优质细软的上等‘协玛’氆氇(藏地一种羊毛织物)制成,普通僧人则选用较粗的‘提玛’(取自绵羊背上的纤细软毛)氆氇。高僧大德使用绛色、黄色达冈,如三大寺的堪布(同汉地方丈)、地方政府的僧官;布达拉宫和扎什伦布寺的特司僧人着黄色达冈;普通僧人使用土红和深红色达冈。”[16]

寺院达冈根据材质与制作手法,可分为经堂达冈、居室达冈两类。“经堂达冈是在经堂诵经或参加法会时穿着;居室达冈是僧人回到僧舍修习时穿着,起到保暖作用。通过对达冈服装结构的分析,发现经堂达冈由3部分组成:直条领襟、褶饰衣身和颈肩部的荷叶覆肩片,质地为氆氇;居室达冈由直条领襟与褶饰衣身两部分组成,质地为粗棉,内加羊毛。”[17]两类达冈的形制与结构见表2。经堂达冈与居室达冈虽结构不同,但宗教内涵却保持一致。

表2 达冈的形制与结构

2.5 曲贵

曲贵是藏传佛教的法衣,同印度三衣(僧伽梨与郁多罗僧)与汉地的袈裟。曲贵由印度三衣演变而来,形制上保留了田相结构,但与三衣不同的是,曲贵将三衣的4个内角转化为4个外角处的三角插片,同时增添了中央图符,以彰显藏传佛教的专有属性,这也成为曲贵脱离印度三衣实现藏地化的标志。曲贵形制如图14[18]所示。“三衣的缝制方法,是把布料先割截成小正方形和长方形布片,再进行缝合。纵向缝合称为竖条,横向缝合称为横堤,两者纵横交错再缝合,呈水田状。”[19]曲贵根据田相不同,分为那木家与喇贵,那木家为25条状,每条内又包含4长1短的横堤,共125堤;喇贵为7条状,每条内包含横截为2长1短的横堤,共21堤。竖条中的横堤以中间条状为轴,左右对称排列,形成或5条,或7条,或9~25条状的法衣。曲贵质地多为棉布与丝绸,较为轻薄,无法适应藏地寒冷气候,故僧人穿着时需与森组合使用(见图15),这种组配方式是藏地特有的宗教仪规,曲贵的象征意义远大于其实用功能。

图14 曲贵形制Fig.14 Shape of qugui

图15 曲贵与森的搭配Fig.15 Combination of qugui and sen

3 藏传佛教僧服的文化特征

3.1 实用性

服装首要解决的是穿着者的生理需求,因此保暖是藏传佛教僧服的基本要求,释迦牟尼所定的戒律中,有因时因地性的要求,即便宜之法。西藏海拔高,光照时间长,昼夜温差大,堆嘎、迈绕与达冈都是为抵御高寒气候形成的僧服,它们充分发挥了服装的实用功能,在保证僧侣正常修习与劳作方面发挥着重要作用。同时,藏区的动物资源也为僧服的制作提供了主要的原材料,如用羊毛氆氇制作的藏地僧服具有良好的保暖性,能更好满足高原环境下僧侣修习的实际需求。

3.2 标识性

僧服是僧人身份认同的符号,也是区别于世俗的重要物质载体。这种标识符号不仅使僧俗的修行方式产生差异,也是对僧人修习的一种监督和约束。绛色是西藏僧服的主体颜色,各教派普遍使用,但也存在一些特例,如宁玛派的僧服与僧帽都是红色,噶举派与萨迦派则有红色与白色的僧服,卫藏四大寺庙的格鲁派僧人中,唯独扎什伦布寺僧人穿着黄色达冈,这些标识性服色暗含了各教派不同的修行规则与教义思想。在藏地百姓普遍信仰宗教的社会背景下,僧服的标识作用还体现在穿着僧服的僧侣更易得到信徒的尊重与敬仰。

3.3 象征性

藏传佛教僧服的重要意义更多体现在它的象征性上。僧服颜色中尊崇红黄两色,红色用于常服,黄色用于法衣,象征着僧人的威仪与佛法的至高无上。堆嘎形似大象头颅,象征着修行者的决心与毅力;达冈从廓形到细节都近似莲花,借助莲花出淤泥而不染的高贵品质传递深层的佛教义理与文化内涵,实现形象与意义的完美呈现。藏传佛教僧服除了满足僧侣的基本生活需求,更传递着它的精神内涵,始终强调着它所蕴含的文化象征意义。

3.4 神圣性

“宗教使人类的生活和行为神圣化,因而成为最强有力的一种社会控制。”[20]藏传佛教僧服具有一些特殊的造型,如堆嘎的腋下密褶、达冈背部折褶以及香木塔折皱等,这些造型均折射出宗教“戒”的范畴,使僧人通过僧衣去感悟修行的法则与途径,这与僧侣修行的终极目的是一致的。僧服传达了佛教的修习精神,强化了宗教秩序的神圣性与神秘感,使抽象的宗教教理形象化与感性化。

4 结语

藏传佛教僧服系统记录着藏传佛教发生、发展、定型的印迹,是随着西藏宗教变迁与教派斗争而逐渐发展形成的,其与世俗服饰共同构成了丰富多样的藏民族服饰文化。藏地僧侣通过发挥其想象力和创造力,将博大精深的佛教内涵物化于可穿着的僧侣服饰上,并将佛教修习与世俗观念融合为一,使服饰的功能性与象征性有机统一,体现出佛教圆融无碍的境界。藏传佛教僧服通过其结构与组配方式表达着宗教仪轨和象征意义,藏传佛教与汉传佛教具有一体多元性,对其僧服的研究为认识佛教藏地化、中国化过程中的民族涵化提供了实证范式。