古代绢画补配修复工具研制的探讨

白 玉,张玉芝,云 悦

[1. 纸质文物保护国家文物局重点科研基地(南京博物院),江苏南京 210016; 2. 近现代纸质文献脱酸保护技术文化和旅游部重点实验室(南京博物院),江苏南京 210016; 3. 南京博物院,江苏南京 210016]

0 引 言

绢画是中华民族历代文明史的珍贵实物见证,具有很高历史、艺术与科学价值和极高的经济价值[1],但由于受到保存环境等因素的影响,绢画易产生不同程度的降解、脆化、断裂等病害,亟需保护修复。在保护修复过程中,绢本古画的补配是修复中的难点,即绢本书画残缺补配的材料很难找到同时代与之匹配的绢本,只能用现代机织的绢绫来替代古代的绢绫。

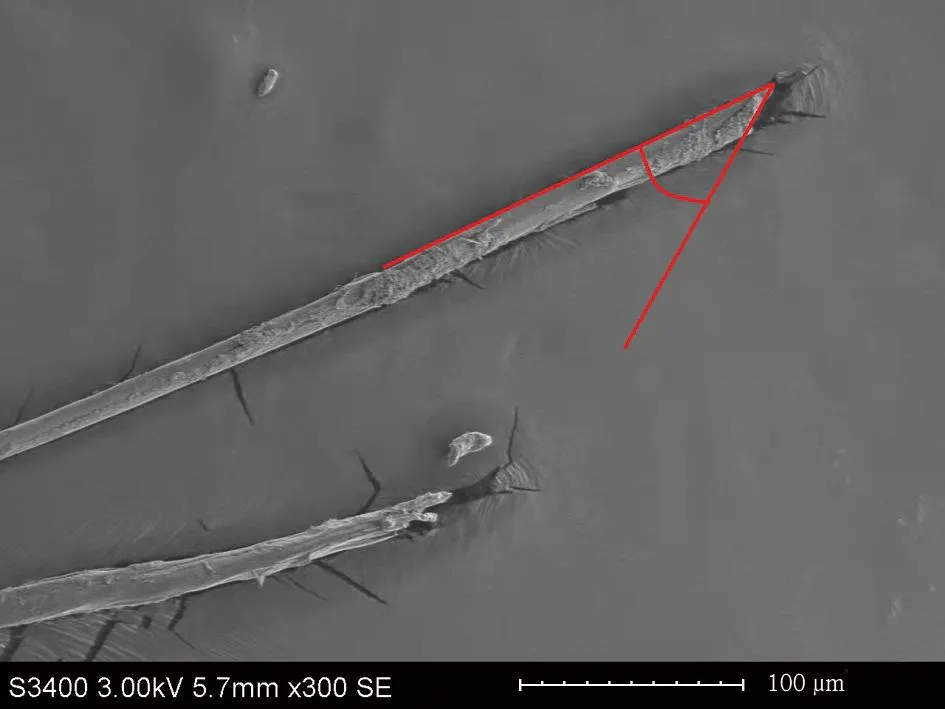

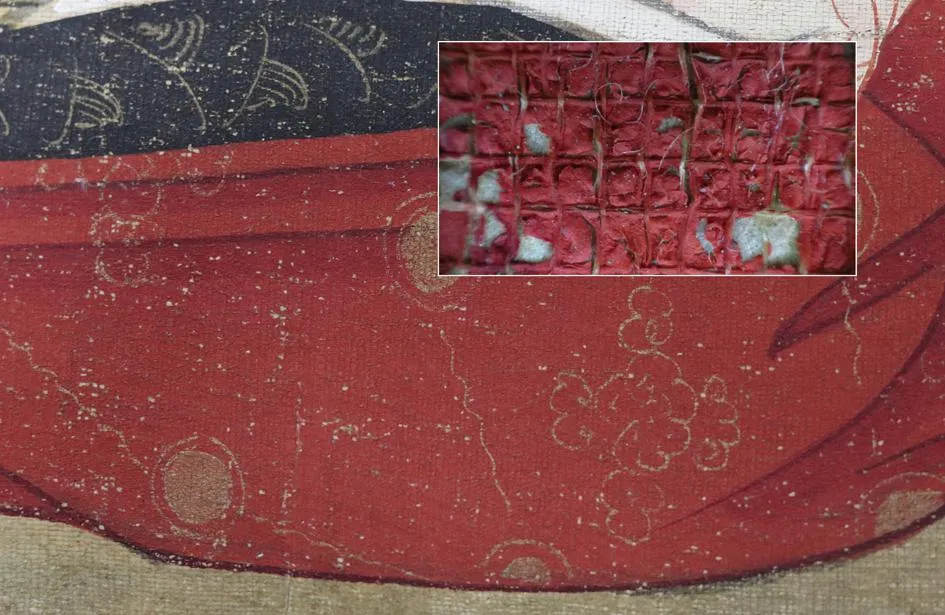

目前,文物保护修复行业都采用美工刀、马蹄刀或者刻刀,进行现代绢绫的刮削工作。由于上述工具的单面性(“点”状着力),在实际修复过程中需要重复刮削多次以使文物(多“面”状立体分布)纤维变薄变细(图1);而且由于刀具锋利,稍有不慎则导致绢绫纤维断裂(图2)。反之,如用力过小、绢绫刮薄刮细不到位,经黏合剂处理后,纤维表面粗糙,文物表面较厚、触感差,卷曲使用过程中容易造成文物二次伤害。

图2 断开的绢绫纤维Fig.2 Silk fibers cut apart

结合多年工作经验,总结了造成马蹄刀或美工刀刮削绢绫断裂的原因:使用马蹄刀时,根据每个手艺人的工作习惯,手持方向与水平面的夹角一般在5°~30°之间(如图1标线所示),即使手持刀处在1°~4°的夹角,力也集中在刀尖的点上,在刮削过程中,一不小心容易造成绢丝刮断或重则伤及画心。为进一步提高工作效率,更便捷地对修补绢绫进行刮削,确保文物安全,改进或研制新的实用刀具迫在眉睫[2]。

1 刮口刀的研制

1.1 设计初衷

设计的补配工具应具有如下优势。

1) 刀具的刀片由传统的单片改为多片。以八片刀为例,在使用同等力度的情况下,八刀片的组合是单刀片工作效率的8倍,刮削后的绢丝牢固、韧性好。

2) 八刀片紧密结合使刀口组成一个平面结构,比单刀片线形结构接触面积大,绢的受力面积增大,在使用同等推动力的情况下,刀口在绢表面刮削运行时,八刀片结构更平稳,对绢的施力更均匀。

1.2 刀具组成

针对马蹄刀等在刮绢绫的过程中,力度不好掌握导致补修效率低或纤维损坏的问题,研制了新型的刮口刀,其具体的设计要素见图3。

图3 刮口刀结构示意图[3]Fig.3 Structure of the self-made scraping knife

图3中:1为刀柄;2为刀片的卡槽,可以使刀具装配后稳定,不发生移位;3为刀头组,为多刀片呈平推面排布;4为锦缎线,可以增大接触面的摩擦力,便于使用过程中“上推、下刮或左右刮薄”。刀柄与卡槽一体成型。刀头由八个相邻且紧贴的刀片形成,且刀片顶部的厚度小于所述刀片的其余部位的厚度,刀片的顶点都在同一个平面内。

2 刀具的应用

2.1 实验用材料、仪器

仿古绢(1983年生产,浙江湖州漾东丝织厂);高筋小麦面粉(克明面业股份有限公司);自制刮口刀(10 cm×0.8 cm×0.6 cm);量角器(得力);G-7C厚度仪(日本Peacock);S-3400N扫描电子显微镜(日本日立公司);掌上型数位显微镜(X-LOUPE)。

2.2 模拟实验

为了探讨绢绫刮口刀的实用性与科学性,用仿古绢作为实验对象,其测试如下:在刀架上设置多个相邻且紧贴刀片的方式,可以将以前的马蹄刀或美工刀的一个点(马蹄刀:在30°夹角,刀尖约是一个点,而由于操作者的工作习惯和手的大小,所对应的夹角可能在5°~29°有所变化,但都在一个以刀具点为支点的夹角内)变成一个完整的面,从而达到刮绢绫时,在一个面上均匀施力、可横向左右移动或也可上推下拉的效果(图4)。

图4 刮口Fig.4 Scraping

2.2.1单丝绢绫的试验 经自制绢绫刮口刀刮口处理后,单根纤维情况如图5所示。使用量角器测量可知,刮口后的纤维斜面角度约为30°。经刮口处理后,斜口角度较为理想,便于下一步补绢、拼接工作的顺利开展。

图5 刮口后的单根丝纤维Fig.5 Silk fiber after scraping

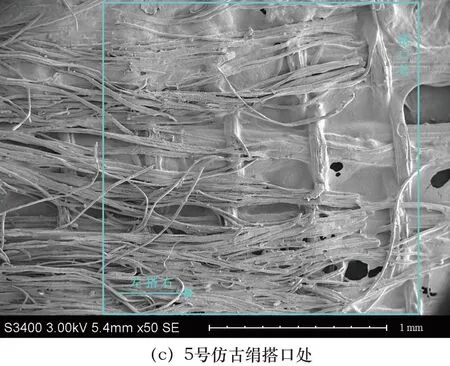

2.2.2小块绢绫的试验 经刮口处理、拼接修复后的绢丝纤维如图6所示。经自制绢绫刀刮口、拼接处理,接口处(如图6标线所示)的补绢纤维和文物画心材料紧密结合在一起,经纬线穿插性佳,路径清晰,整体贴服性良好。

图6 搭口后的丝纤维Fig.6 Silk fibers after pasting

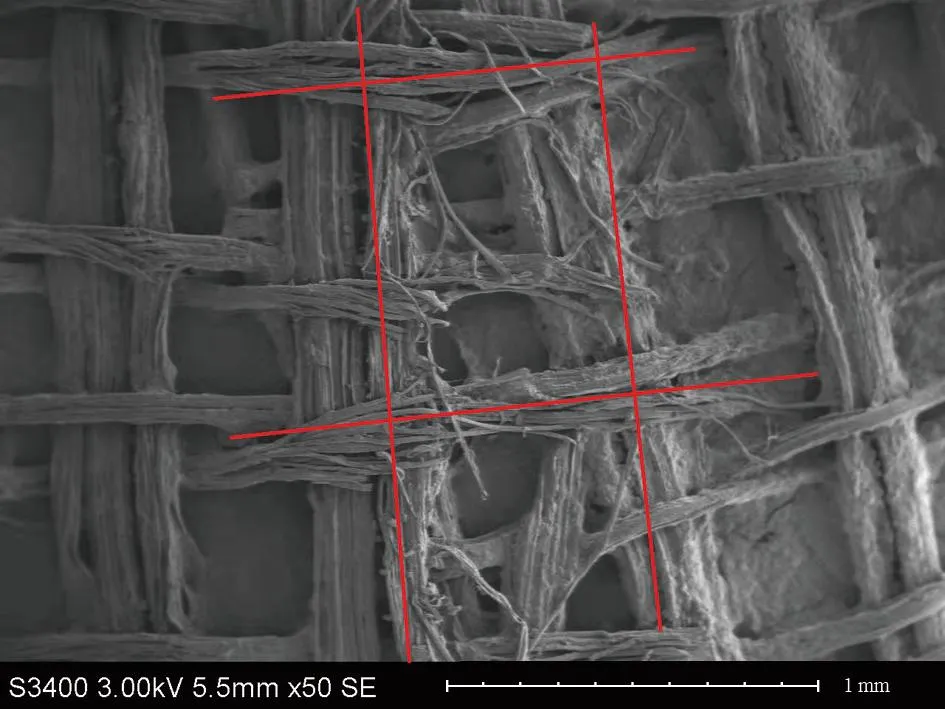

2.2.3绢绫搭口的厚度 为更好地提高刀具的使用安全性,采用三种不同疏密的仿古绢丝纤维进行刮口尝试,其中:3号仿古绢的密度为18根×17根/cm2;4号仿古绢的密度为33根×22根/cm2;5号仿古绢的密度为22根×21根/cm2。

将3、4和5号仿古绢分别折叠3次,得到8层绢丝厚度,利用G-7C厚度仪测定,得到其单层仿古绢厚度为:3号样品0.146 5 mm、4号样品0.135 2 mm、5号样品0.140 4 mm。将3、4和5号仿古绢置于S-3400N扫描电子显微镜下,放大50倍,观察到的经纬分布情况如图7所示。

图7 3、4和5号仿古绢经纬组织结构局部图Fig.7 Warp and weft of the No.3,4 and 5 samples

在实验过程中,模拟文物修复的实际情况(分A、B、C三个步骤)。A:将实验用仿古绢丝样品(3、4和5号)用稀浆糊固定于纸板上(纸板厚度为0.671 2 mm),测定厚度;B:测定A经刮口后的厚度;C:测定B经贴口拼接后的厚度。具体数据见表1。

表1 模拟试验结果Table 1 Simulated experimental results (mm)

如表1所示:A-B的差值为模拟实验过程中所用浆糊引起的厚度变化;C-B的差值为粘贴绢丝造成的厚度变化。

表1内的各组数据,各平行测试三次,记录每次的厚度值,并计算各组数据的平均值,计入表内。

三组仿古绢使用自制刮口绢绫刀,将模拟仿古绢经浆糊粘合、刮口处理、粘贴修复等一系列操作,模拟样品的厚度变化较小,实验结果如图8所示,证实该绢绫刮口刀能够很好地解决其他刀具力度不好掌握、补修效率低、修复搭口不平整引起的厚度变化大等问题。

图8 3、4和5号仿古绢搭口处扫描电镜图Fig.8 SEM images of the No.3,4 and 5 samples after restoration

2.3 绢本文物的修复

2.3.1文物本体信息 明代《七宿星君水陆道场图》,绢本卷轴,画心长167.1 cm,宽97.7 cm(图9为该文物的局部)。因保管不善或年久劣化,画面整体积灰严重,颜色略显晦旧。文物打开后多处可见横向、竖向及不规则断裂,酥脆难以展开,重彩处多处有颜料脱落。整幅画心多处皱褶、空壳、断裂,特别是绢丝断裂十分严重,丝纤维的拉力和韧性大幅下降,文物本体呈现多处残缺。

图9 修复前文物的局部Fig.9 Part of the painting before restoration

2.3.2文物显微分析 通过显微观测可知:此绢横向为单丝,纵向二股为一组;丝纤维排列方式为每组纵向中的一根沉在下面,另一根浮在上方,缠绕纬线上下(图10和图11)。显微观测为选配合适的补绢材料提供了依据。

图10 横向绢丝Fig.10 Horizontal silk

图11 纵向绢线Fig.11 Longitudinal silk

2.3.3补配材料的选择 在修复材料标本室内,找到略同双丝绢织法结构的平丝绢,其质地、疏密度、经纬排布与文物非常接近,但排列紧度略显不一,使用自制的刀具,通过适宜的拨动、刮削操作,基本实现了绢丝松紧度和经纬线的准确对接(图12和图13)。

图12 画心本体纤维Fig.12 Fibers of the painting core

图13 补配材料纤维Fig.13 Fibers of the replenishing silk

2.3.4刮口的工艺步骤 具体如下。

1) 准备:在干透的情况下,对画心破损和补缺的新绫绢处刮口。

2) 刮口:用刮口刀在边缘破损处刮出0.2 cm面宽的斜坡。

3) 涂浆:用毛笔蘸稍稠的厚浆涂在边口上。

4) 拼对:找到与原画心质地匹配的绢料,对准画心经纬线接贴(补的绢料要略大于文物本体,重叠不易过宽)。

5) 再刮:待干燥后,搭口处补绢料边际也要顺势刮出斜坡,和原画心的斜坡面粘连贴平,使四周厚薄一致,没有凹凸不平整现象。

6) 观察:借助显微镜,查看经纬线是否与原画心绢的经纬线吻合,绢丝压茬对齐、间距一致。补绢步骤的优劣直接影响到画件的平整度。

在《七宿星君水陆道场图》的补绢刮口步骤中,使用自制绢绫刮口刀,成功修补了文物的残缺部分,其优点在于它是由手柄与刀架组成——是将若干个小刀片整齐地固定在刀架上,刃口形成一个平面,增大了受力面积。刀柄人性化设计可以帮助很好地掌握刮绢绫的力度和方向变化,适当的用力,结合纵向、横向的移动将绢绫刮薄刮细,刮口时受力均匀可缓冲对周围绢丝的震动,不会造成绢绫断裂,大大提高了用刀准确性及画心的安全性,起到事半功倍的效果。

3 结 论

1) 博物馆的裱画修复技艺,是一项传统的非物质文化遗产,它既要有无形的手工技艺,同时也需要有形的手工工具。苏裱非遗文化的有形载体在工具上,无形文化载体在传承人的技法上,二者合一成为非物质文化苏裱技艺。从事装裱技艺的工作人员既要传承苏裱技法,更要传承现有工具使用功能的制作特点,并结合装裱中遇到的问题,勤于思索、勇于动手,改进已有工具或设计新型工具。

2) 古代绢画补配修复刮口刀,是裱画修复刀具中的新生事物,是绢画修复刮口的专用刀。虽然我们在实践中工作中,体会到了用研制的绢画刮口刀在修补文物时方便、快捷和易掌握等优点,但这离传统工艺科学化、数字化的相关要求还有很大的距离。

3) “工欲善其事,必先利其器”是我们先辈的训言,如何做好苏裱的传承与发展,绢绫刮口刀的研制是我们对传统裱画工具研究、分析和应用的又一次尝试,也是一次继承前辈“器利益工”的一次实践与探讨。

4) 笔者长期从事传统技艺的实践,但缺乏一定的理论学习,尤其对于手工技艺的某些方面,只能根据个人的手法与操作习惯来表达修复过程,不具有一定的共性,且有些技法只能意会,很难用文字和科学数据来表达;但是,修复结果是完美的。为此,笔者希望以此文为例,抛砖引玉,呼吁更多的裱画师和文保科学工作者一起来探讨与研究传统文物修复工艺的标准化和工艺传承与创新的问题。

致 谢:在南京博物院张金萍副院长的大力支持下,笔者多年来经常到苏州,向师父——国家非遗苏裱传承人范广畴先生就裱画和“器利益工”的若干问题求教,在此表示衷心的感谢!