有关“艺术场景”与“艺术场景流”概念的讨论

“Creating in Inheritance: Plastic Arts·Performance·Art Scene—Zhu Legeng Art Exhibition”is positioned as an academic exhibition. During this exhibition, three academic forums are held in the form of work shop to discuss and gain insights into the new concepts on art science, design science and anthropology, which come out in this exhibition.

一、艺术场景与艺术场景流概念的解释

现代性往往是反传统的——通过反思传统而进步。但是近些年来,全球出现的反全球化思潮,以及文化自觉现象,让所有学科的视野回到了在生活中仍在传承着的地方文化——传统之上。传统被认为不再是过去的、应该退场的观念,而是需要复兴的,并且在未来赋予每个人身份标识和归宿的生活主张。此趋势下,在艺术领域中通过特定性场域的视角,探索如何重新建立传统和现代、生活世界与艺术世界、艺术家与具有地方文化背景的大众之间的关系,越来越成为主流的研究和创作方向。

2023年7月16日在中国工艺美术馆:中国非物质文化遗产馆开幕的“在传承中创造:造型·表演·艺术场景——朱乐耕艺术展”就是在这样的背景下策划与举办的。在展出的三周多时间中,每日都有数千位观众特地前来参观,并在小红书等网络社交媒体上形成了热搜话题。观众对此展览的评价都集中在“青花瓷”“国风”“传统文化”“现代”“新颖”等关键词。这些评价体现了这次展览的初衷:将中国的传统文化精神以当下的艺术观念传递给大众。而这样的初衷得以实现,很大程度来自这次展览的主要艺术作品的形式——艺术场景,这也是展览题目中的重要关键词。

艺术场景作品的主体是体现艺术家意图的,艺术家所营造出的特定场域空间,以及在展出的过程中,实体空间和虚拟网络空间中不断产生的事件场景。因此观众和不确定的具体的观众行为是艺术场景作品中非常重要的部分,方李莉教授以“艺术场景流”概念对其解释:

“艺术场景流”指的是在艺术场景作品空间中连续发生的事件所形成的不断变化和流动的场景。这意味着此艺术形式更加情景化、动态化,以及不确定性的时间审美大于确定的空间审美。因此,艺术场景作品展出的不仅是空间也包括时间,随着时间的进程,事件式的展览内容也在不断地深化和更新。

艺术场景作品重点强调的不只是艺术的实体性的价值,而是在“云”形式的空间中所产生的链接的价值。这是一个在网络化世界所产生的以自有价值与外部链接形成新的价值认同,即每一个观看者和表演者都将是这些艺术场景中的创造者和社群文化的链接者。人们在与艺术场景的链接、生长和蔓延中产生新的经验世界。

二、艺术家的意图与观众的创造力

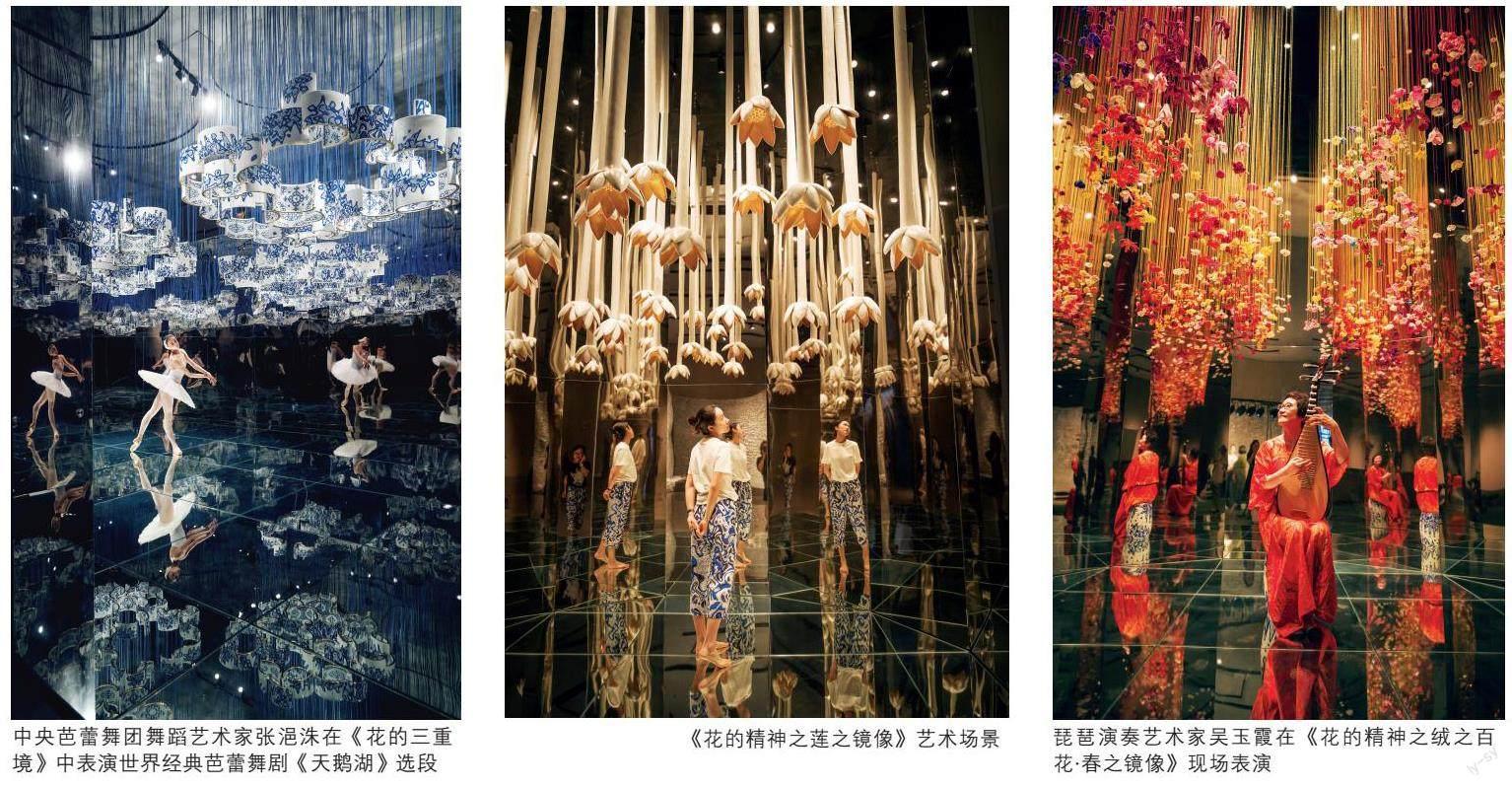

《花的三重境》是“在传承中创造:造型·表演·艺术场景——朱乐耕艺术展”中展出的朱乐耕艺术工作室最新创作的艺术场景作品。这件作品呈现了一个独立的高6米,占地100平方米的错层镜面空间,数个直径3米左右的由蓝色绒线(内有钢丝加固)悬挂的大型青花瓷“花窗”在这个空间中缓缓旋转,和空间中行动着的观众、表演者一同映照在镜面墙和地面中。在这件作品中,观众和艺术空间融为一体,体验着一个自己的行动融入其中的梦幻般的青花瓷艺术场景。

《花的三重境》是综合了不同艺术门类的传统与创新的艺术新物种,在这件作品的创作中使用了陶瓷、绒线、不锈钢、玻璃等综合材料,通过这些材料所营造的艺术场景空间,有着极强的当代感,所呈现的是具有浓厚中国文化象征的青花和花窗视觉符号,使整个空间场景充满了由中国文化象征所产生的艺术形式意味。因此,这件作品体现的是一种对中国传统文化的创造性转换和中国现代艺术语境的表现探索,也是朱乐耕艺术工作室创作此作品的意图。

在展出期间,这件作品被观众不断地拍摄,并将这些照片上传到网络社交媒体平台上。同时,以“传统陶瓷也可以很时尚”“感受文化传承”“体验文化自信”“极致梦幻国风”“这是你离青花瓷最近的一次”等等主流标题进行传播,观众们自己拍摄的照片以及撰写的标题都体现着观众自己的创造力。

在展览开幕两周后,据在展厅内进行调查的人类学研究生梁天枫统计,来展馆的观众有43%是在网络社交平台“小红书”上看到之前观众发布的图文消息后再前来观展。之前观众所发布的信息所体现的观众自己的解读和对艺术作品的再现“转述”给之后的观众,从而在互联网上形成着更广泛的讨论和信息传播。在这个过程中观众们的主观观点以及创造力不断加入进来,因此艺术家最初的创作意图引起了一个不断涌现新知识、新观念的场景流,而艺术家最初的意图也在这个场景流传播的过程中扩散和变化。但是因为场景流具有不完全预知性,所以它也检验着艺术家的意图表达,以更直接、更快速的形式给予艺术家回馈。

三、源于陶艺空间艺术作品的思考

“艺术场景”概念是朱乐耕藝术工作室在2021年提出的“陶艺空间”概念的延续。当时,伴随《生命之盒》和《莲之镜像》在澳门特别行政区永利艺术馆所举办的“生命镜像——朱乐耕陶艺展”的首次正式展出,朱乐耕艺术工作室提出了“陶艺空间”艺术形式的概念:在这种形式的艺术作品中,观众与作品之间并没有绝对的界限,任何人只要进到作品空间之中,就成为作品的一部分,观众不再只是欣赏作品,还在作品中体验、行动,甚至表演。他们不再是作品的见证者,而是与作品一起的共同“存在者”,并可以依靠现在便利的影像记录设备,在空间中与作品一同被记录下来,一同被见证。因此陶艺空间作品中的陶艺,不再是被欣赏的主体,而是成为作品中承载的人与事件的场域,为他们赋予艺术的属性。

陶艺空间概念来源于将朱乐耕教授所创作的环境陶瓷以独立的空间形式的再次演绎,使之不再被建筑的功能所束缚,不再是具有特定功能的建筑空间的附属品。在澳门展出的陶艺空间《生命之盒》和《莲之镜像》,每天都有大量的观众前来参观“打卡”,并在国际互联网社交媒体平台上上传自己在作品中的照片与评论。特别是在《莲之镜像》这件作品中,许多观众以主创艺术家没有想过的视角和形式对这件作品进行拍摄和记录,将整个艺术空间作为自由探索和创造的艺术场景。并且这些体现观众创造力的照片在网络社交媒体平台上形成了描述这件艺术作品的信息流。这让朱乐耕艺术工作室意识到以空间中发生的事件作为主体的艺术形式,不仅仅让观众和观众行为所产生的事件成为艺术作品的一部分,还会激发观众的创造力和表现欲。

为此,朱乐耕艺术工作室开始思考观众与现代艺术之间的关系:在往常观众是没有具体面孔的艺术作品的见证者,是不需要被记录的访问者,是单向被灌输观念的“受体”,是被动的体验者(沉浸式艺术依旧具有这样的特点)。但在陶艺空间艺术作品展出过程中,观众不但体现为艺术作品的一部分,并且观众是具有创造力、具有表达能力和表现欲的行动者、表演者、记录者,观众的行为让艺术作品在实体空间和互联网空间中不断变化、更新,所以观众也是艺术家学习的对象。这里的“学习”并不是模仿式的学习,而是通过观察、分析,以扩大学科内知识为目的的研究型学习。

四、从陶艺空间到綜合门类的艺术场景

空间艺术创造的是动态的场景和特定的场域,因此艺术家不再只是进行造型创作,或简单地创造提供可进入的造型艺术式的空间,而是创造一个特定场域,在这个特定场域中,有计划的表演,以及观众自发的行为和记录可以看作一般特定场域艺术。如何使这个场域的特定性与表演者和观众产生文化与情感的链接,通过共情、共鸣激发表演者和观众的表达欲望,是在创作之初就需要思考的问题。艺术家的创作思维必须要提升一个维度,以特定场域空间的营造者身份进行艺术创作。

因为最终呈现的是一个独立而完整的空间形式的艺术场景,所以必须要超越单一材料和工艺的限制,以空间场景和空间场景中可能发生的事件的整体性作为出发点,以此体现艺术家的创作意图。从而产生综合不同艺术品类的传统与创新的艺术“新物种”。在创作过程中艺术家的创作意图是艺术空间场域的特定性来源,当代性的艺术观念是此特定性的表达方式,现代化的技术手段是其实现方式。朱乐耕艺术工作室决定超越过去陶瓷作为主要材料的限制,进行更综合性的艺术创作探索。以绒线纤维作为主要材料的《绒之百花·春之镜像》是第一件陶艺之外的艺术创作尝试。这件作品是为2022年北京冬奥村内展示中国传统技能技艺而创作的。作品的形式沿用了《莲之镜像》,但是其中的花造型来自2022年北京冬奥会颁奖用花——由海派绒线编结非物质文化遗产技艺制作的绒线花,由作为此非物质文化遗产技艺的传承单位恒源祥为北京冬奥会制作提供。

在这件作品之后,朱乐耕艺术工作室又在中国艺术人类学学会生活样式设计专业委员会的“恒源祥线逅绒瓷”艺术工作坊项目中完成了更加综合性的艺术场景作品《花的三重境》,并在这件作品的创作过程中逐渐形成了艺术场景作品形式的构思。在“在传承中创造:造型·表演·艺术场景——朱乐耕艺术展”中,除了独立的《花的三重境》与《莲之镜像》大型空间场景作品展出以外,《莲之镜像》《绒之百花·春之镜像》《花的三重境》以三组相对小型的立方体“箱庭”的形式并列展出,这三件作品组成了《花的精神》,展示了样式相同的空间场景构架中的不同内容表达,也是不同角度表达中国传统文化的精神。

五、生活世界背后的学术世界

现代主义将艺术从生活世界中独立出来,使得艺术创作越来越远离普通大众,从而建立了一个独立的具有自律性的艺术史的学术世界。现代主义推动的艺术发展,所重点研究的是人的生物性所驱动的人观察、理解世界的方式,与以此方式产生的人与人之间的关系。这种“精神科学”式的研究也让艺术逐渐成为独立于生活之外的“艺术事实”,艺术品的价值往往只在艺术界中才能体现。胡塞尔反省这种实证主义产生的和人的生活不再相关的事实科学,并提到:客观真理仅仅属于自然的——人的生活世界的态度。在艺术领域中,这种态度就是在生活中体现的美学性的文化主张。

在文化自觉、传统复兴成为社会主流发展方向的当下,一个新的全球化格局正在形成,过去的单一学科的经验或许不再完全适用于未来。因此大部分学科都在以问题为导向进行新的发展,也因此不断产生跨学科、超学科。这些现象都在表明所有的学科都在建立与生活世界更加紧密的联系——将其作为一个整体性的研究对象,也提供其所迫切需要解决的问题的方法。

一方面艺术场景形式的作品和展览通过大众的积极参与让艺术作品的展出接入生活世界,从而形成一个“社会剧场”——特定的社会行动场域。另一方面艺术家在创作时所产生的新艺术观念和在艺术场景流形成过程中,观察到的现象,分析出的原因,研究出的理论,都属于“艺术事实”的学术世界。所以艺术场景并不是像一般的商业网红展那样以吸引流量为主要目的,是在这个过程中建立更加直接的生活世界与学术世界之间的联系,由此产生和验证新经验、新知识、新观念,从而以问题导向的研究扩展学科知识。

因此,作为学术展定位的“在传承中创造:造型·表演·艺术场景——朱乐耕艺术展”,在展览期间举办了三个工作坊式的学术论坛,在艺术学、设计学、人类学的学科中讨论和深化这次展览中产生的新概念,其中包括了本文主要介绍的“艺术场景”概念。

参考文献:

[1]朱阳.陶艺空间新概念[J]. 上海工艺美术,2022(1):18-19.

[2]朱阳.传统与现代互动中的中国陶艺:全球语境视域[J].民族艺术,2022(5):124-125.

[3]霍华德.艺术界[M].江苏:译林出版社,2014.

[4]埃德蒙多·胡塞尔.生活世界现象学[M].上海:上海译文出版社,2002.

[5]维克多·特纳.戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为[M].北京:民族出版社,2007.