哮喘-慢性阻塞性肺病重叠的发病机制及中西医诊治研究进展*

张 冬,徐 娇,石惟嫦,苏巧俐,李双庆△

1.四川大学华西医院 全科医学中心(成都 610041);2.西部战区总医院 全科医学科(成都610083);3.成都市高新区锦城社区服务中心 全科医学科(成都 610095)

哮喘、慢性阻塞性肺病(以下简称“慢阻肺”)是成人常见的呼吸系统疾病。哮喘-慢阻肺重叠(asthmachronic obstructive pulmonary diseaseoverlap,ACO)是近年来备受关注的研究热点,然而关于其确切的定义在国际上还未统一。2015 年哮喘全球倡议(global initiative for asthma,GINA)和慢阻肺全球倡议(the global initiative for chronic obstructive lung disease,GOLD)的文件中将“ACO综合征”描述为患者存在持续的气流受限状态,通常具有哮喘和慢阻肺两种疾病的相关特征[1]。ACO综合征是临床上常用的描述性术语,为了避免被误认为是一种单一疾病,2017 年GINA委员会将其修正为“ACO”[2-3]。ACO患者同时具有哮喘和慢阻肺的相关特征,临床诊断困难,目前尚无统一的诊断标准。有研究[4-5]表明,与哮喘和慢阻肺患者相比,ACO患者临床症状更重、急性加重次数更多、生活质量更差。ACO的及早识别、及时干预、科学管理是目前亟待解决的问题,因此本文从流行病学、发病机制、临床表现、诊断标准、中西医治疗方面对ACO进行综述,以期为该病的临床诊疗提供科学依据。

1 流行病学

一项荟萃分析[6]发现,ACO在普通人群中患病率为2.0%,在哮喘患者人群中患病率为26.5%,在慢阻肺患者人群中患病率为29.6%。ACO在亚洲普通人群中患病率为23.8%[7],在意大利北部普通人群中患病率为2.1%[8],在美国普通人群中患病率为1.05%[9]。在我国多中心横断面调查研究[10]显示,ACO的初始诊断率较低(占比6%),若ACO能早期识别、早期管理,将提高患者预后质量。由于ACO的诊断标准尚未统一,所以现有的流行病学数据差异较大。此外,研究[11-12]表明,除哮喘、慢阻肺疾病以外,生物燃料烟雾、吸烟、低学历、年龄、过敏性鼻炎以及合并其他疾病等也是ACO发生的危险因素。

2 发病机制

2.1 遗传因素

研究[13]表明,ACO的发生可能与年龄、环境、吸入暴露和遗传等因素有关。一项基因组研究[14]发现,有8 个基因组信号可能与ACO相关,这些基因信号对哮喘、慢阻肺在肺功能上有一些共同的影响,这些基因信号位点分别是FAM105A上的rs16903574、GLB1上的rs35570272、PHB上的rs2584662、TSLP上的rs1837253、IL17RD上的rs6787279、C5ORF56 上的rs3749833、HLA-DQB1上的rs9273410以及5号染色体上的基因间信号rs80101740,这些基因位点可能与ACO患者易患2型辅助T细胞(T-helper2,Th2)炎症及气道气流受限相关。尽管ACO的潜在遗传结构尚不清楚,但这些发现有助于探索哮喘和慢阻肺之间的遗传重叠机制。

2.2 炎症机制

哮喘和慢阻肺是由于不同发病机制引发的不同疾病,表现出气道炎症和气道阻塞的不同表现[15]。全身炎症是慢阻肺和哮喘的共同特征,会促进气道重塑、气流受限和后续症状的发展。哮喘通常以气道高反应性为特征,表现为基于Th2 炎症伴嗜酸性粒细胞增多的可逆性气流阻塞。慢阻肺通常表现为1 型辅助T细胞(T-helper1,Th1)炎症伴气流受限[16]。哮喘的炎症主要产生白介素4(interleukin,IL-4)、IL-5、IL-6、IL-9、IL-13 和IL-17,导致明显的总血清免疫球蛋白E(immunoglobulin E,IgE)产生、嗜酸性粒细胞积累等[17-19]。慢阻肺的炎症通过IL-6、IL8、IL-9、IL-17、干扰素-γ和肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF-α)来增强细胞介导的免疫,同时吞噬细胞吸引大量中性粒细胞聚集促进炎症形成[20]。一项研究[21]表明,ACO的IL-18 水平与第1 秒用力呼吸容积(forced expiratory volume in 1 second,FEV1)、TNF-α 水平和第1秒内用力呼气容积/用力肺活量(post-brochodilator 1/forced vital capacity,FEV1/FVC)呈负相关,IL-17、IL-18和TNF-α可能参与ACO全身炎症和气道阻塞的发生。

2.3 气道重塑

慢阻肺和哮喘的全身炎症分别由Th1 和Th2 产生免疫反应驱动,ACO可能兼有这两种免疫反应,ACO的气道重塑可能与这两种免疫反应相关[22]。一项通过支气管内膜活检研究[23]发现,ACO患者的气道网状基底膜明显增厚,ACO患者的杯状细胞、总固有层细胞数量明显高于健康者和慢阻肺吸烟者;ACO患者的气道平滑肌固有层面积明显低于哮喘患者、慢阻肺吸烟者和正常肺功能吸烟者。另有研究[24-25]也表明,与哮喘、慢阻肺患者相比,ACO患者的支气管壁明显增厚。因此,ACO患者呈现出与哮喘、慢阻肺患者明显不同的气道组织结构重塑,尤其是气道网状基底膜厚度。

2.4 生物标志物

尽管目前ACO与哮喘、慢阻肺的生物标志物尚不能区分[26],但有研究[27]表明,ACO可能与中性粒细胞介导的炎症、Th2 型炎症、花生四烯酸-类花生酸代谢物以及相关代谢产物和微小RNA(microRNA,miRNA)有关。在炎症相关的生物标志物中,包括IL-8、血浆YKL-40、血管内皮生长因子-A(vascular endothelial growth factor A,VEGFA)、呼出气一氧化氮(fractional exhaled nitric oxide,FeNO)、血嗜酸性粒细胞计数(eosinophils,EOS)、IgE以及血浆中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(neutrophil gelatinase associated lipocalin,NGAL)等可能具有潜在的ACO生物标志物特征[28-30]。有研究[31]发现,ACO患者和慢阻肺患者的生物标志物存在明显差异,如血清类花生酸水平在ACO患者中较高,而在慢阻肺患者中较低。研究[32]发现,miR-223-3p、miR-15b-5p等miRNA在ACO患者与慢阻肺患者之间、ACO患者与哮喘患者之间的表达均有明显差异。

3 临床表现

哮喘的典型症状是反复发作性喘息、气促,伴或不伴胸闷或咳嗽,夜间及晨间多发,常与冷空气、物理、化学性刺激及上呼吸道感染、运动等有关[33]。慢阻肺的主要症状是慢性咳嗽、咳痰和呼吸困难[34]。与哮喘及慢阻肺患者比较,ACO患者更容易出现呼吸困难、喘息和胸闷的症状[10]。GINA指南[1,5]指出,与单纯哮喘或慢阻肺患者相比,ACO患者的症状负担更重,生活质量更差,急性加重的次数更频繁,肺功能下降更快,医疗保健资源使用更多,病死率更高。

4 诊断标准

目前国际上广泛认可的是2014 年GINA/COPD对ACO的诊断标准[1]:1)根据病史(即慢性或反复咳嗽、咳痰、喘息或反复的急性下呼吸道感染)识别慢性气道疾病;2)明确哮喘和慢阻肺患者的特征(即发病年龄、症状特征、肺功能检查和胸部影像学检查结果);3)肺功能测定结果提示慢性气流受限且伴气道阻塞。但这个标准在临床实践中应用较为复杂。

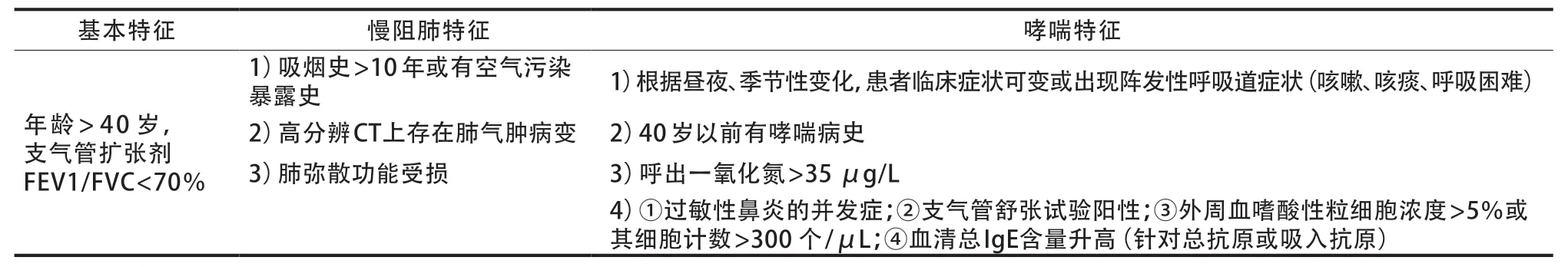

2016 年,由来自北美、西欧和亚洲的多位专家组成的专家小组基于ACO的主要和次要临床标准、肺活量和实验室标准进行了讨论[35],指出ACO患者的诊断应符合3 个主要标准和1个次要标准。主要标准:1)年龄>40岁,存在持续的气流受限;2)吸烟史>10年或有空气污染暴露史;3)40岁前曾患哮喘或吸入气管扩张剂后FEV1增加>400 mL。次要标准:1)过敏史或过敏性鼻炎史;2)支气管舒张试验阳性≥2次;3)外周血嗜酸性粒细胞浓度>5%或其细胞计数>300个/μL。这个诊断标准更容易在临床上实施。在日本,因为CT、FeNO测量设备在临床应用较多,首选的ACO诊断基准是强调客观的指标,包括肺部影像学特征,一氧化碳弥散功能受损(the lungs for carbon monoxide,DLCO)和FeNO值的大小[1,36]。日本呼吸学会提出的ACO诊断标准需满足基本特征(年龄>40岁,支气管扩张剂FEV1/FVC<70%),以及同时满足哮喘及慢阻肺的特征(表1)。总体来说诊断ACO均需满足年龄>40岁、有气流受限、支气管舒张试验阳性、外周血嗜酸性粒细胞升高等几项基本要素。

表1 日本呼吸学会ACO诊断标准

5 治疗

5.1 西医治疗

2021 年GINA建议对同时具有哮喘和慢阻肺特征的患者按哮喘进行治疗:使用糖皮质激素(inhaled corticosteroids,ICS)治疗对于控制疾病和降低死亡风险至关重要,临床中在没有使用ICS的情况下,不应单独使用长效β2 受体激动剂、支气管扩张剂(longacting β2-agonist,LABA)和/或长效毒蕈碱拮抗剂(long-acting muscarinic antagonist,LAMA)[37]。ACO患者同时具有哮喘和慢阻肺特征,尤其是在老年吸烟患者中,因此这一特殊患者群体必须依据患者的临床症状进行个体化治疗。研究[4]将ACO患者分为4 组:1)ACO-A组(不吸烟的ACO患者,推荐使用ICS);2)ACO-B组[吸烟且有气道阻塞症状的ACO患者,推荐使用ICS加LABA,若无缓解可考虑三 联 治 疗(ICS+LABA+LAMA)];3)ACO-C组(有嗜酸性粒细胞增多的ACO患者,推荐使用三联疗法);4)ACO-D组(ACO患者伴有支气管舒张试验阳性,推荐LAMA+LABA作为初始治疗方案,若无缓解可考虑三联疗法)。对于接受三联治疗但仍有未缓解和/或加重的ACO患者,应评估其特征,例如血清总IgE升高和/或外周血嗜酸性粒细胞增多的ACO患者,可考虑加用生物制剂治疗。

目前关于ACO患者使用生物制剂的数据有限,推荐的适应证为常年对过敏原敏感、外周血嗜酸性粒细胞增多和/或血清总IgE升高。相关研究[38-40]显示,奥马珠单抗对ACO患者有一定疗效。美泊利单抗是另一种阻断IL-5 的生物制剂,已用于嗜酸性粒细胞增多的慢阻肺患者。研究[41]表明,ACO患者使用美泊利单抗后,其症状急性加重次数减少。而研究[42]也表明,无论嗜酸性粒细胞水平如何,使用贝那利珠单抗并不能改善中度、重度或极重度慢阻肺患者的症状。基于这些发现,生物制剂在ACO管理中的有用性仍不确定。罗氟司特是一种口服磷酸二酯抑制剂,一些研究[43-45]发现,罗氟司特可能对ACO患者的初期治疗有效,对嗜酸性粒细胞增多的慢阻肺患者疗效明显。有研究[46]发现,疾病进展、加重和治疗(包括抗生素和ICS)可改变ACO患者气道中的细菌量和细菌类型,细菌可影响ACO疾病的进展和恶化,如果能确定细菌与ACO患者不良结局之间的关系,则可考虑用抗生素进行干预。

5.2 中医治疗

研究[47]表明,根据ACO患者的不同临床特征,中医给予个性化治疗方案,比单独使用西药疗效更佳。ACO在中医并无相应病名,病症以咳嗽与呼吸困难为主,中医认为,ACO在肺为实,在肾为虚,肺气虚损而导致脾肾之虚,并认为缓解期与急性发作期具有不同的病机,缓解期的病机在于肺脾两虚,急性发作期的病机特点以痰湿蕴肺为主。研究[48]认为,缓解期ACO患者虚实夹杂,实中有虚,此时无外邪,故缓解期当以补虚为主要治疗方法,常用健脾补肺法、益肺补肾法,如缓解期在西医常规治疗上加益肾宣白汤(熟地黄30 g,茯苓25 g,陈皮、地龙、浙贝母、蝉蜕、炒白术、莱菔子各15 g,杏仁10 g,炙麻黄5 g)[49]可改善患者肺功能。发作期ACO患者有肺气亏虚,卫表不固,加之内有宿痰伏于肺,外有邪气入侵,应当以攻邪治标为主,从“痰”论治,常用化痰理气、清肺化痰等法。急性加重期ACO患者常用化痰活血降气汤剂(含黄芪30 g,车前草30 g,太子参30 g,茯苓15 g,丹参15 g,瓜蒌15 g,泽兰15 g,黄精l0 g,赤芍l0 g,法半夏9 g,浙贝母9 g,葶苈子 9 g,川芎9 g,水蛭3 g,生姜3 片)[50],可加快患者病情好转;急性加重期还可加定喘汤(白果、款冬花、法半夏、麻黄各9 g,苏子、蜜桑白皮各6 g,杏仁、炒黄芩各4.5 g,甘草3 g)[51]对患者喘息、咳嗽等临床症状有一定改善;还有研究[52]表明,ACO急性发作期使用小青龙汤(麻黄10 g、细辛6 g、半夏10 g、干姜10 g、桂枝10 g、白芍10 g、五味子10 g、炙甘草10 g)可改善患者肺功能,降低炎症因子水平。根据ACO患者证候选用适当中药方剂,可在一定程度上提高患者临床疗效和生活质量。

5.3 一般管理

ACO患者的管理还包括非药物干预:体力活动、肺康复(尤其是具有慢阻肺特征的患者)、疫苗(流感、肺炎球菌)接种、戒烟、睡眠管理、饮食调整等。肺康复慢性病管理模式能明显改善轻-中度ACO患者肺功能和生活质量,减少病情急性加重的次数和风险[53]。一项关于6 周肺康复的队列研究[54]显示,在ACO患者中使用短期肺康复计划,有利于恢复患者肺功能,提高其生活质量。与慢阻肺患者相比,ACO患者的睡眠持续时间与心血管和全因死亡风险增加之间存在相关性[55]。ACO患者应针对睡眠问题进行积极干预,若有其他合并症应依据相应的指南进行个体化治疗。

6 小结与展望

目前ACO诊断标准主要依据专家共识,缺乏循证医学证据支持,发病机制尚不明确。与哮喘、慢阻肺患者相比,ACO患者的症状更重、预后更差,治疗上除了西医使用吸入制剂及生物制剂外,还可根据患者证候选用中药方剂,能在一定程度上提高患者临床疗效。在ACO患者的管理上,未来需多学科合作支持,进一步探索ACO的管理模式。