作为认知目标与工具的翻译:概念隐喻理论视域下的翻译隐喻

李曙光

翻译是跨语言交流必须依赖的手段,有着悠久的历史,任何文化的发展与繁荣都离不开翻译提供的动力和滋养。然而,由于翻译是涉及赞助人、原文本、译者以及译文使用者等不同主体或要素的复杂活动,对于“什么是翻译”这一根本性问题,学界目前还没有找到令人满意的答案,(1)蓝红军:《何为翻译:定义翻译的第三维思考》,《中国翻译》2015年第3期。甚至有学者认为翻译是一个不可定义的概念。(2)陈大亮:《翻译本质的形而上反思》,《天津外国语学院学报》2007年第1期。尽管如此,自有翻译活动时起,人们就没有停止过对翻译是什么这一问题的追问,但给出的诸如“翻译是戴着镣铐的舞蹈”“翻译是移植”等定义无不表现出了高度的隐喻依赖性,因此古今中外产生了大量有关翻译的隐喻话语。近年来,通过分析翻译隐喻话语来刻画翻译的不同面相是翻译研究领域的一个热点课题。然而,尚未见有研究借助当代概念隐喻理论,在挖掘中国古典译论思想与话语资源的基础上,分别从翻译作为认知对象的目标域概念以及翻译作为认知工具的始源域概念这两个角度对翻译隐喻进行系统而深入的分析。

一、 概念隐喻理论

隐喻是一种普遍的思维及话语现象,

英国著名修辞学家理查兹(I.A.Richards)在其《修辞哲学》一书中曾明确指出:“我们日常交流中不出三句话就要使用一个隐喻”。(3)I.A.Richards,The Philosophy of Rhetoric,New York:Oxford University Press,1965,p.92.可以毫不夸张地说,一旦离开隐喻,人类就会患上“失语症”。(4)刘宇红:《隐喻研究的哲学视角》,《外国语》2005年第3期。尽管隐喻如此重要,但传统上它仅仅被当成一种为增加言辞文采而刻意使用的修辞格,以柏拉图为代表的哲学家甚至将其视为遮蔽真理的花言巧语,在逻辑上是一种范畴措置。(5)束定芳:《隐喻学研究》,上海:上海外语教育出版社,2000年,第2、19页。

针对上述偏见,认知语言学家莱考夫(G.Lakoff)与哲学家约翰逊(M.Johnson)合作提出了著名的概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory)。该理论认为,隐喻贯穿于人类的日常生活,是我们赖以生存的思维及言说方式。传统中作为修辞格存在的语言隐喻(linguistic metaphor)实际上是由思维层面的概念隐喻(conceptual metaphor)决定的,因此透过语言隐喻我们可以观察到概念隐喻的存在及其运作模式。(6)G.Lakoff &M.Johnson,Metaphors We Live By,Chicago and London:The University of Chicago Press,1980.需要指出的是,在概念隐喻理论看来,传统上按照是否有比喻词以及本体是否出现而区分的所谓“明喻”“隐/暗喻”以及“借喻”在本质上是相同的,其相互之间具有的差异只是一种语言层面上的表象,因此都可以看成“metaphor”(隐喻)。(7)实际上,这个作为囊括“明喻”“暗喻(隐喻)”以及“借喻”上位概念的“隐喻”,在汉语修辞学文献中一般被称为“比喻”或者“譬喻”,因此概念隐喻理论中作为上位概念的英语单词“metaphor”翻译成汉语应该译为“比喻”或“譬喻”,概念隐喻理论也最好称为概念比喻理论。然而,目前学界已经习惯了“隐喻”及“概念隐喻理论”这样的说法,因此这里遵从约定俗成的常规仍然使用“隐喻”这一说法。具体而言,经典概念隐喻理论的核心观点主要包括以下几个方面:

(1)隐喻的双域映射性。在概念层面,隐喻的本质就是通过A事物去理解和体验B事物。作为认知对象的B事物被称为目标域(target domain),作为认知工具的A事物被称为始源域(source domain)。始源域与目标域之间形成一种映射关系(mapping),其基本表达式为“T IS S”(T即/是S),基于这种映射关系,人们可以通过始源域来识解目标域概念。例如,人们经常将“利用容器传递物品”作为始源域去识解(construe)“言语交流”这个目标域,从而形成了“VERBAL COMMUNICATION IS TRANSFER OF THINGS BY USING A CONTAINER”(语言交流是使用容器传递物品)这样的概念隐喻,即著名的“导管隐喻”(conduit metaphor)。(8)G.Lakoff &M.Johnson,Metaphors We Live By,pp.10-11.这个概念隐喻实际上还包含了以下两个子隐喻:“IDEAS(or MEANINGS)ARE OBJECTS”(想法或意义是物品)以及“LINGUISTIC EXPRESSIONS ARE CONTAINERS”(语言表达是容器)。正是因为我们在概念层面利用“容器”去识解 “语言表达”、利用“物品”去识解“意义”,才有了诸如“It’s difficult to put my ideas into words”(很难将我的想法放入言辞[很难用语言表达我的想法])以及“The meaning is right there in the words”(意思就在字里行间)这样的语言隐喻。

(2)隐喻的推导性。构成概念隐喻的两个概念域之间的上述映射关系的建立在很大程度上依赖于类比推理,其基本模式是:既然始源域“用容器传递物品”具有“物品”“容器”“装填”“运送”“提取”等特征,那么目标域“言语交流”中也就应该具有与之对应的“意义”“语言”“构思”“表达”“理解”等特征。当然,在日常交际中说话人表达和听话人理解话语时可能都只对始源域中的某一个或者几个特征进行了关联和突显,不需要也不可能在两个概念域的所有特征或要素之间建立一一对应的映射关系。(9)黄华新:《认知科学视域中隐喻的表达与理解》,《中国社会科学》2020年第5期。

(3)隐喻的突显性与遮蔽性。构成隐喻的两个概念域在本体上具有完全的独立性与明显的异质性,因此隐喻在将一个概念域的特征映射到另一个概念域的时候,很难避免在突显某些特征的同时,遮蔽其他特征,这也就是以柏拉图为代表的哲学家认为隐喻的使用会导致人们远离真理的主要原因。(10)刘宇红:《隐喻的多视角研究》,北京:世界图书出版公司,2011年,第4—5页。例如,在上述所谓的导管隐喻中,其包含的“意义是可以传递的物品”这一子隐喻就突显了意义可以相对于交际主体和语境而独立存在这一面相,但与此同时不可避免地遮蔽了言语交际具有的另一个面相——意义高度依赖于交际主体以及交际语境。

(4)隐喻的具身性、普遍性以及文化特设性。(11)孙毅:《当代隐喻性理论流派新发展研究》,北京:科学出版社,2023年,第22—24页。一般认为,构成隐喻的两个概念域之所以能够形成映射关系是因为它们之间要么具有客观而真实存在的相似性(objectively real similarity),要么在类属层次结构上具有相似性(similarity in generic-level structure),要么具有认知或言语主体感知上的相似性(perceived similarity)。根据概念隐喻理论,认知主体获取的任何知识从根本上说都是建立在基本的身体经验基础之上的。从群体发生学角度看,这些基于身体经验而形成的意向图式已经为我们的基因所携带;从个体发生学角度来看,这些意象图式已经表现为人们头脑中神经网络的特定连接模式。也就是说,诸如“容器”“路径”等意象图示(image schema)是在人类感知-运动系统(sensory-motor system)跟世界的互动中反复出现的有规律的程式(pattern),它们构成了概念、推理以及意义生成等高阶认知活动的基础。(12)M.Johnson,“The philosophical significance of image schemas”,in B.Hampe &J.E.Grady(eds.),From Perception to Meaning:Image Schemas in Cognitive Linguistics,Berlin &New York:Mouton de Gruyter,2005,pp.15-33.由于人类生活在同一个地球上,基于具身经验(embodied human experience)而形成的意向图式具有跨文化的普遍性,基于意向图式形成的隐喻映射也在很大程度上具有跨文化的普遍性。然而,这并不意味着所有基于基本意向图式而形成的概念隐喻在不同语言与文化中都是一致的。诸多研究表明,文化在塑造隐喻方面发挥着十分重要的作用,从而隐喻在具有普遍性的同时也表现出了高度的文化特设性(cultural specificity)。(13)Z.Kövecses,Metaphor in Culture:Universality and Variation,Cambridge,UK:Cambridge University Press,2005,pp.1-5.

二、 作为目标域的翻译:翻译的本体之维

翻译是一个受具体社会历史语境制约且涉及众多要素的活动,具有众多面相。因此,“想用统一或普遍适用的术语去界定翻译(以及译者)这个概念是危险的做法(或者说是一种虚妄的想法)”。(14)Y.Gambier,“Concepts of translation”,in L.D’hulst &Y.Gambier(eds.),A History of Modern Translation Knowledge:Sources,Concepts,Effects,Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2018,pp.19-38.由上文可知,隐喻是人们识解陌生、抽象或复杂事物的基本认知工具,因此自从有翻译活动以来,人们在思考与谈论翻译活动时,就不得不使用隐喻,可以毫不夸张地说,“任何有关翻译的描述最终都只能导向隐喻”。(15)R.Guldin,Translation as Metaphor,London and New York:Routledge,2016,p.28.这一点在尤金·奈达(Eugene Nida)等翻译理论家的著作中得到了充分的体现。这些翻译理论家深受20世纪科学实证主义的影响,认为借助隐喻表达的概念是不可靠的,因此他们强调要想将翻译研究发展成为一个科学的学科,就应该避免使用隐喻而采用直白的、精确的定义。然而,有研究者指出,仔细分析奈达给翻译提供的以下定义:“Translating consists in reproducing in the receptor language the closet natural equivalent of the source language message,first in terms of meaning,and secondly in terms of style”(翻译是用最恰当、自然和对等的语言从语义到文体在目标语文本中再现始源语文本的信息),不难发现这里面“reproduce”(再生)、“source”(源头)、“target”(目标)等词语其实都是隐喻性表达。(16)R.Guldin,Translation as Metaphor,p.22.

翻译与隐喻无法分割这一事实还具有本体论上的现实性。首先,两者在结构上具有高度的对应性:隐喻由始源域和与其构成映射关系的目标域构成,翻译也是通过将“始源语文本”(source text)转换成与其构成互文关系的“目标语文本”(target text)来实现。形成隐喻映射以及翻译关系的上述两个构成部分,虽然在本体上是独立的存在,但是二者又紧密相关、相互依存,因此我们在考虑二者中的一方时不能不考虑另外一方。其次,隐喻和翻译都强调其两个构成部分之间的“同”与“异”:如果强调其同,那么就意味着字面义较比喻义更为重要,始源语文本(原文)比目标语文本(译文)更为重要,因此译文就必须紧贴原文;如果突出其异,那么就意味着比喻义比字面义更为重要,译文相对于原文而言也可以具有一定的差异。(17)R.Guldin,Translation as Metaphor,p.20.再次,英语中现在用于指称“翻译”的词语“translate”源自拉丁语的“translatus”,该词是拉丁语动词“transferre”的过去分词形式,其基本义为“carry over”(搬运、传运),尽管在当代英语中这个用法已经不太常见,但《牛津英语词典》仍将此作为“translate”的基本义项收入其中。(18)S.Halverson,“Image schemas,metaphoric processes,and the ‘translate’ concept”,Metaphor and Symbol,Vol.14,No.3,1999,pp.199-219.另外,拉丁语的“transferre”实际上译自希腊语的“μεταφορ”(搬运),该词既有“翻译”(translation)又有“隐喻”(metaphor)之义。这就是说当前英语中的“metaphor”和“translate”这两个词都来自希腊语的同一个源头“μεταφορ”,(19)T.Hermans,“Metaphor and image in the discourse on translation:A historical survey”,in H.Kittel,et al.(eds.),An International Encyclopedia of Translation Studies, Vol.1,Berlin and New York:Walter de Gruyter,2004,pp.118-128.其基本的意思为一种“‘由此及彼’的运动,一种转换”。(20)束定芳:《隐喻学研究》,第41—42页。

在汉语中,当前通行的“翻译”一词由古汉语中的“翻”和“译”合成而来,“二字连缀成文,始见于公元385年成文的《僧伽罗刹集经后记》:‘佛图罗刹翻译,秦言未精’。”(21)蒋童:《“翻”“译”“翻译”源流考辨:朝贡制度与佛经翻译视角》,《东岳论丛》2019年第12期。其合成一方面是汉语双音化的结果,另一方面与佛经翻译的工作模式和方法的转变也有一定的关系。根据孔慧怡的考证,(22)孔慧怡:《重写翻译史》,香港:香港中文大学翻译研究中心,2005年,第19—22页。中国古代翻译活动的记载最早可以溯源至周朝,当时在政府外事活动中充当翻译的职官分别有“译”“寄”“象”“狄鞮”,到了西汉时期,“译”字使用的范围开始扩大,逐渐代替其他说法,并同时具有了动词和名词的用法。“翻”字用作“翻译”始于东汉时期开始的佛经翻译,但直到隋代才开始通行,并且仍然主要用于指称佛经的翻译活动,因此其出现的时间大大晚于“译”字。在佛经翻译中,其工作方式往往是来自西域的僧人或译师将经文口头翻译成汉语,然后由具有汉语书写能力的僧人进行书面转写。西域译师的口头翻译活动称为“译”,中国译师的笔录转写称为“翻”。(23)夏登山:《对古代翻译史上“翻”、“译”之别的再思考》,《中国翻译》2017年第6期。“翻”和“译”之间存在的另外一个差别是,“翻”指的是一种空间立体的“翻转”式的语言交流与置换,相当于当下所谓的“意译”,而“译”则多指一种平面移动的、平行的互传活动,大致相当于当下所谓的“直译”。(24)王向远:《“翻”、“译”的思想——中国古代“翻译”概念的建构》,《中国社会科学》2016年第2期。隋唐时代,佛经翻译慢慢由精通梵语的中国僧人开始主译,国家也专门设立译场使得佛经翻译高度协作化、专业化,(25)马祖毅:《中国翻译简史——“五四“以前部分》,北京:中国对外翻译出版公司,2004年,第58—68页。“翻”与“译”在用法上出现了融合趋势,再加上汉语双音化运动的影响,由这两个字合成的“翻译”已经成为佛学圈中的常用词,后来逐渐从佛经翻译扩展到其他领域,并用以概称笔译和口译两重工作。到了清代,“翻译”一词已经完全确立,既可以用作动词,又可以用作名词,既可以指翻译活动,又可以指称从事这一活动的人员。(26)孔慧怡:《重写翻译史》,第22—23页。

汉语中作为修辞格的隐喻(即比喻)历史上主要有“譬”“比”以及“喻”(也写作“谕”)三种不同的称谓,(27)宗廷虎、李金苓、郭焰坤:《中国修辞史》(中卷),长春:吉林教育出版社,2007年,第651页。但三个字的意思有所不同。对于“譬”和“喻(谕)”,《说文解字》提供的解释是:“譬,谕也。从言,辟声。”“谕,告也。从言,俞声。”段玉裁注:“譬与谕非一事,此亦统言之也。”“凡晓谕人者,皆举其所易明也。《周礼》掌交注曰:‘谕,告晓也。’晓之曰谕,其人因言而晓亦曰谕。谕,或作喻。”(28)许慎撰,段玉裁注:《说文解字》,杭州:浙江古籍出版社,1998年,第91页。由此可见,虽然在许慎看来,“譬”与“谕(喻)”是同义词,可以互训,但在段玉裁看来,二者是有区别的。基于充分的书证,花咏指出:“譬”是“谕(喻)”的一种手段,例如《墨子·小取》就将“譬”定义为“举也(他)物而以明之也”,即用一物来说明另一物,而“谕(喻)”则是“譬”要取得的结果,即让人理解。“比”虽然是一个多义词,但其核心用法就是“比较”,不仅限于同类事物之间的比较,而且到了战国晚期开始跨越同类事物之间“以类相从”的关系,大量用于构建不同类别事物之间的“比喻”关系,其用法与“譬”呈现合流之势。(29)花咏:《“譬”、“比”、“喻”辨析》,《广州大学学报》(社会科学版)2004年第10期。类似于上述“翻”与“译”受到汉语双音化的作用而连缀成词,“譬”与“比”同“喻”也合成了后来为我们所熟知的“譬喻”和“比喻”,其中的语素“譬”与“比”实际上是强调言说的方式——即用A事物来说明B事物,而“喻”则强调这样言说的目的或结果是让人知晓。

虽然在汉语中“翻译”与“隐喻”不似英语的“translate”与“metaphor”在古希腊语里是同源词,但不难发现“译”与“譬”或“比”都涉及两个事物之间的关系。如上所述,“譬”与“比”是举一物来说明另一物,而“译”是将一种语言变成另一种语言。唐代贾公彦《周礼义疏》就曾明确指出“译即易,谓换易言语使相解也”。(30)罗新璋、陈应年:《翻译论集》,北京:商务印书馆,2009年,第1页。正如“譬”“比”分别与“喻”经常共现一样,“译”在古代文献中也与“传”经常共同出现,从而有了“传译”一说,许慎甚至在《说文解字》中把“译”解释成“传”,即“传四夷之语也”。(31)陶磊:《试论动词“译”的首见书证及其词义演变》,《中国文化》2015年总第41期。根据《汉语大词典》(第二版)提供的解释及书证可知,“传”字主要有“传递”“传授”“转让”等用法,但不管哪一种用法,其内涵都含有“移交”之意,这与英语的“translate”在希腊语中原本表示“carry over”(搬运、传运)何其相似,(32)王向远:《“翻”、“译”的思想——中国古代“翻译”概念的建构》。因此可以说“译”与“传”之间也存在类似于“譬”“比”与“喻”之间所具有的“过程与结果”或“方法与目的”这样的关系。从根本上说,“译”与“譬”“比”的目的都是使人获得或者知晓意思及信息,因此在“翻译”与“隐喻”之间的关系问题上,中西之理解在本质上并无不同。

由以上讨论可知,翻译与隐喻在本体结构上具有高度的相似性,在认识论维度上隐喻则是人们理解与谈论翻译活动不可或缺的工具。对于中西译论中的翻译隐喻,谭载喜进行了开创性研究,他以200多种中西译学文献为来源,搜集到了有关翻译活动本身、译作性质以及译者身份的翻译隐喻话语共270条,其中源自西方译学文献的有156条,来自中文文献的有114条,并依据这些语言隐喻喻体的基本属性将其分为以下10个类别予以描述,并简要分析其中蕴含的翻译学思想。这10个范畴分别为:(1)绘画、雕刻类,共45条;(2)音乐、表演类,共33条;(3)桥梁、媒婆类,共29条;(4)奴隶、镣铐类,共23条;(5)叛逆、投胎类,共33条;(6)商人、乞丐类,共13条;(7)酒水、味觉类,共19条;(8)动物、果实、器具类,共31条;(9)竞赛、游戏类,共16条;(10)比喻本身及其他类,共28条。(33)谭载喜:《翻译比喻衍生的译学思索》,《中国翻译》2006年第2期。上述分类与描述虽然为我们系统了解翻译与隐喻之间的关系及其背后蕴含的翻译理念提供了丰富的资料,但仍然停留在将隐喻仅看成一种修辞方法的层面,未能透过语言的表象从概念层面探讨这些语言隐喻背后蕴含的认识论意义。王天翼在谭载喜的基础上,进一步扩展了搜索范围,并且在概念隐喻理论指导下,以英语中的相关概念范畴为框架,从中归纳出了处于不同层级的11个概念隐喻,并认为其中的“TRANSLATION IS COMUNICATION”(翻译是交际)是统摄其他10个分支隐喻的根隐喻。(34)王天翼:《基于概念隐喻论分析翻译的隐喻表达式》,《中国外语》2021年第6期。这些概念隐喻的提取与分析,为我们进一步认识隐喻作为认知工具的重要作用以及翻译的复杂性提供了重要的启示。

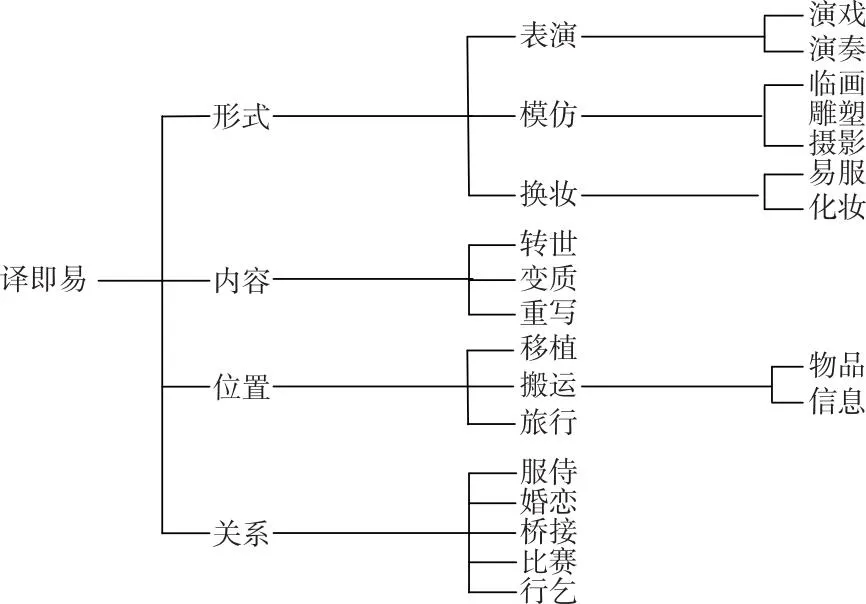

然而,如果我们回到中西最初指称翻译行为的词语“译”以及“μεταφορ”,不难发现其共享的核心要素为“变换”(change),即贾公彦所理解的“译即易,谓换易言语使相解也”。罗新璋认为,贾公彦对“译”的这一论断“一言穷理,可谓得其本意之所在”,(35)罗新璋:《译艺发端》,长沙:湖南人民出版社,2013年,第2页。而这里的“易”实际上就是我国传统典籍《易经》所探究的“变化”之义。(36)魏建刚:《鸣鹤在阴,其子和之——中国传统译学之易学影响发微》,《外语与外语教学》2015年第2期。基于大量文献提供的书证,德国汉学家沃尔夫冈·贝尔(Wolfgang Behr)认为,汉语的“译”与“易”是同源词,“译”作为翻译的意思是从“易”表示变化之义派生而来的。他还指出,这与拉丁语的情况非常类似,在拉丁语中表示翻译的词在词源上跟商业上财货占有状态的变化具有紧密关系。(37)W.Behr,“‘To translate’ is ‘to exchange’(言者易也)—Linguistic diversity and the terms for translation in Ancient China”,in M.Lackner &N.Vittinghoff(eds.),Mapping Meanings:The Field of New Learning in Late Qing China,Leiden &Boston:Brill,2004,pp.173-210.因此我们认为,中国传统译论中的“译即易”能够更好地统摄中西方用于识解翻译的不同隐喻,具有根隐喻地位的应该是“译即易”(TO TRANSLATE IS TO CHANGE)。基于谭载喜和王天翼的分类与描写,我们从中首先归纳提取了以下14个基本概念隐喻,其表达式为“译即X”,其始源域“X”分别是:“表演”“模仿”“换妆”“转世”“变质”“重写”“移植”“搬运”“旅行”“服侍”“婚恋”“桥接”“比赛”以及“行乞”。其中始源域“表演”本身也包含2个次级范畴,即“演戏“与“演奏”;“模仿”包含“临画”“雕塑”“摄影”3个次级范畴;“换妆”包含“易服”与“化妆”2个次级范畴;“搬运”包含“(搬运)物品”和“(搬运)信息”2个次级范畴。根据概念隐喻背后蕴含的翻译理念及基于蕴含的推理关系,14个基本概念隐喻实际上可以归结为4个大的二级分支隐喻,分别是:(1)“译即易形式”,统摄“译即表演”“译即模仿”以及“译即换妆”这3个基本隐喻;(2)“译即易内容”,统摄“译即转世”“译即变质”以及“译即重写”这3个基本隐喻;(3)“译即易位置”,统摄“译即移植”“译即搬运”与“译即旅行”这3个基本隐喻;(4)“译即易关系”,统摄“译即服侍”“译即婚恋”“译即桥接”“译即比赛”与“译即行乞”这5个基本隐喻。这4个二级分支概念隐喻,从属于“译即易”这个根隐喻。以上各个级别的概念隐喻形成了如图1所示的层级关系。

图1 翻译隐喻的层级结构

如上所述,概念隐喻理论的一个核心观点是隐喻具有突显和遮蔽的功能,图1中的4个二级分支隐喻明显只是对完整翻译活动某个面相的突显,在突显的同时遮蔽了其他方面。具体而言,“译即易形式”这个分支隐喻突显的是翻译只是对一个文本的形式(即语言表达)进行改变,因此翻译就像演戏或者演奏,一定要忠实地根据剧本、乐谱来进行表演;就像临摹画作、雕塑或摄影,要忠实地模仿原作或客观实体;就像换穿不同的衣物、进行不同的妆扮,但不同的衣着穿戴和面部妆容之下仍为同一个人。也就是说,这个二级分支隐喻及其下属的三级与四级隐喻主要突显了以下两个方面:(1)翻译要忠实于原作;(2)一个文本的意义或内容在很大程度上独立于其所依赖的语言而存在,因此将表达意义的一种语言换成另一种语言时可以做到保持原作的意义不变。“译即易内容”这个分支隐喻突显的则是翻译会导致文本意义或内容的改变,当然这些改变主要是负面的观点。例如,鸠摩罗什提出的隐喻:“改梵为秦,……有似嚼饭与人,非徒失味,乃令呕秽也”;道安提出的隐喻:“诸出为秦言,……皆葡萄酒之被水者也”,(38)如果不做特别说明,这个部分以双引号标引的语言隐喻均来自谭载喜:《翻译比喻衍生的译学思索》。都明显认为翻译会使原文的内容(质量)遭到一定程度的破坏。当然,也有对改变内容持中性甚至肯定态度的观点。例如,余光中认为“真有灵感的译文,像投胎重生的灵魂一般”,很明显他对这种改变内容的“投胎转世”是持肯定态度的。另外,认为“翻译即(再)写作”这类隐喻相对而言是一种中性的看法。“译即易位置”这个分支隐喻突显的则是原文本的意义或内容被视为一种可以脱离源语文本语言而存在的独立客体,译者的工作是将其像植物一样从原产地移植到另一个地方,或者像搬运工一样将其运送到目标语读者手中,或者像一个旅客那样从一个地方旅行到另一个地方。“译即易关系”突显的是译者相对于原文作者、译文读者等主体之间的关系:译者一旦承担了翻译任务,那么他的社会关系就发生了改变,他成了一个要侍奉两个主人(原文作者与译文读者)的奴仆或者向人求助施舍的乞丐;或者成为将原文(作者)和译文(读者)撮合成一对夫妻的媒婆;或者成为沟通二者的桥梁;或者跟原文作者成为书写赛场上的竞争对手。显然,不管是哪一类隐喻,都在突显翻译这个复杂活动某方面特征的同时,遮蔽了其他维度的特征,并且因其具有基于蕴含的联想与推理功能,往往表达了隐喻使用者正面或者负面的态度。

另一需要注意的问题是,尽管在利用隐喻识解翻译这一复杂活动方面,中西文化并无本质的不同,但在语言层面选择的具体意象上的确存在明显的文化特设性,甚至在抽象程度上也表现出了一定的差异。例如,从翻译在古希腊语中的词源“μεταφορ”(搬运)来看,其抽象程度明显低于我国传统译论中“易”所表达的思想,因为“搬运”实际上是物品或信息的空间位置发生了变化。然而,不管是东方还是西方,人们都不得不依赖隐喻去识解与谈论翻译问题。尽管隐喻具有明显的突显和遮蔽功能,但正是这些丰富的隐喻从不同角度照亮了翻译的复杂面相,使得无限接近翻译的本质成为可能。

三、 作为始源域的翻译:翻译的工具之维

经典概念隐喻理论认为,相对于始源域,目标域一般比较抽象或比较陌生,因此更难理解,通常找不到合适的词语来对其进行描述;而始源域则比较具体或熟悉,因此更加容易把握。根据科维切斯(Z.Kövecses)的研究,最常见的始源域包括:人体、动物、植物、食物、建筑物、机器及工具、游戏、金钱及商务交易、烹饪及食物、冷、热、光明、黑暗、力量、运动及方向;最常见的目标域包括:情绪、欲望、道德、思想、社会、国家、政治、经济、人际关系、人际交流、时间、生与死、宗教、事件与行为。(39)Z.Kövecses,Metaphor:A Practical Introduction(2nd ed.),Oxford:Oxford University Press,2010,pp.20-28.两个概念域之间的映射是单向而非双向性的,即始源域的突显特征被映射到目标域,而不是相反。然而,这并非意味着同一个概念域只能固定充当始源域或目标域。试比较下面两组英汉语中都比较常见的语言隐喻。

(1)a.John always gets the highest scores in math;he’s a human calculator.(约翰总是在数学考试中获得最高分;他就是一个人形计算器。)

b.He’s so efficient;he’s just a machine!(他效率如此之高;他就是一台机器!)

c.He’s had a nervous breakdown.(他已经精神崩溃了。)

(2)a.I think my computer hates me;it keeps deleting my data.(我想我的计算机恨我;它总是删除我的数据。)

b.This car has a will of its own!(这辆车有自己的意愿!)

c.I don’t think my car wants to start this morning.(我觉得我的车今天早上不想启动。)

这两组语言隐喻之所以有意义,是因为其底层分别是“PEOPLE ARE MACHINES”(人是机器)以及“MACHINES ARE PEOPLE”(机器是人)这两个概念隐喻。虽然从表面上看,以上两个隐喻涉及的概念域似乎完全相同,但由于始源域和目标域完全相反,二者之间的映射关系实际上大不相同:在前一个隐喻中,通常是将机器拥有的诸如“速度”“效率”以及“出故障”等典型特征映射到目标域“人”身上,而后一个隐喻中,通常是将人所拥有的诸如“欲望”“意愿”“情感”等典型特征映射到目标域“机器”上面。(40)G.Lakoff &M.Turner,More than Cool Reason:A Field Guide to Poetic Metaphor,Chicago:University of Chicago Press,1989,p.132.由此可见,始源域与目标域并非总是固定不变,一旦在当前情境中,A事物的突显特征为交际主体所熟知,那么它就可以作为认知工具去识解B事物在平常情况下不够突显的特征,或者去识解在说话者看来听者虽不熟悉但感兴趣的特征。(41)王文斌:《隐喻的认知构建与解读》,上海:上海外语教育出版社,2007年,第66—80页。例如,在当前交际语境中,当人的计算速度以及准确性成为需要识解与谈论的对象时,人们往往会借用计算器所具有的典型特征——计算速度快且结果精确——来识解并突显这些特征,因此就有了(1a)这样的语言隐喻。

正如“人”从如例(1)所示的“目标域”转变为如例(2)所示的“始源域”一样,作为认知对象的“翻译”当前也经常被用作认知工具去识解其他概念域,即形成了“X即翻译”这样的概念隐喻以及相应的众多语言隐喻。翻译之所以也能够作为始源域充当识解其他事物的认知工具,主要原因在于翻译是人类生活中经常发生而且至关重要的活动。纵观人类历史,不难发现任何跨语言、跨文化的交流都离不开翻译,特别是在地理大发现之后的大规模殖民运动以及二战以后的全球化运动中,翻译发挥着越来越重要的作用。可以说,没有翻译就没有当前我们所生活的世界。正因如此,上述从其他概念域映射到翻译上的典型特征(如,“译即易——形式、内容、位置、关系”)经过长期的交流与传播,已经高度规约化,经历了从新奇隐喻(novel metaphor)到规约化隐喻(conventional metaphor )到近乎死喻(dead metaphor)的发展“生涯”(career),(42)B.F.Bowdle &D.Genter,“The career of metaphor”, Psychological Review,Vol.112,No.1,2005,pp.193-216.因此“变换”“转化”“(跨语言、跨文化)交流与沟通”等由其他概念域映射而来的特征就固化为“翻译”的典型特征,这使得翻译能够成为始源域概念去识解以及表征其他领域的概念。根据古尔丁(R.Guldin)的研究,这些领域主要包括:人类学、性别研究、文化研究、符号学、社会学、媒介与传播、医学、心理分析、后殖民理论、文学、历史以及生物学。(43)R.Guldin,Translation as Metaphor,pp.69-114.然而,作为认知工具的翻译绝非仅仅局限于上述领域。

在教育领域,美国教育学专家艾莉森·库克-萨瑟(Alison Cook-Sather)在其2006年出版的著作《教育即翻译:一个有关教学变革的隐喻》(EducationIsTranslation:AMetaphorforChangeinLearningandTeaching)中,就将翻译作为始源域概念去识解教育活动。(44)A.Cook-Sather,Education is Translation:A Metaphor for Change in Learning and Teaching,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,2006.在该书中,作者将“改变”(change)作为翻译的定义性特征(即上述“译即易”),充分利用概念隐喻所具有的基于蕴含关系的推理功能,在翻译与教育两个概念域之间建立了系统的映射关系。在作者看来,翻译之所以能够带来改变,是因为翻译能在不同主体之间建立起沟通的桥梁,从而促进理解、沟通以及信息结构的转化,能够大大丰富目标语社团的思想、语言、知识与文化。为了促进有效的沟通与知识转化,翻译需要考虑不同文化之间的细微差异,因此面临着诸多困难和挑战,需要译者根据语境进行适应性调整。翻译不仅仅是一个从始源语文本到目标语文本的单向转化过程;实际上,在翻译过程中,目标语也在某种程度上反作用于始源语。翻译的上述蕴含特征都能够跟教育的过程和要素形成很好的映射关系,从而构成了一个观察教育问题的全新视角。

具体而言,翻译跟教育之间的跨域映射关系主要表现在以下6个方面:(1)发挥中介作用。翻译和教育都涉及中介作用,翻译人员是不同语言之间的中介,而教育工作者则是知识、技能以及价值观和学生之间的中介。(2)进行适应性调整。正如翻译人员将信息从一种语言转换成另一种语言,同时保留其精髓一样,教育工作者也要根据学生的需求和理解水平进行必要的调整以便更好地传播知识,这种调整对确保有效学习至关重要。(3)过程具有双向互动性。正如翻译涉及对始源语的理解并且对目标语也具有一定潜在的影响一样,教育也是一个双向过程。学生的问题、见解和反馈会影响教学方法,甚至可以帮助重塑课程。(4)注重文化背景。正如翻译需要了解文化的细微差别一样,有效的教育也要考虑学习者的文化背景、先前的经历和个体差异。这种对文化背景的认识能够优化学习体验。(5)发挥转化与丰富的作用。翻译可以传播不同的思想,丰富目标语及其所属文化。同样,教育也应促进学生在知识、技能和价值观等方面的转变和丰富性发展。(6)翻译和教育都面临诸多挑战。翻译中语言的模糊性与学习的复杂性类似,学生在掌握新概念时可能会遇到挑战。娴熟的教育工作者,就应该像娴熟的翻译人员一样,要小心应对这些挑战。

在组织管理学领域,挪威学者克耶尔·阿尔内·罗维克(Kjell Arne Rφvik)在其2023年出版的新著《有关知识转移的翻译理论:跨越组织边界的学习》(ATranslationTheoryofKnowledgeTransfer:LearningacrossOrganizationalBorders)中,试图以翻译作为始源域概念,利用“KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEEN ORGANIZATIONS IS TRANSLATION”(跨组织知识转移即翻译)这个概念隐喻去构建一个新的理论,“将组织间的知识转移概念化为类似于语言以及文本的翻译行为”,(45)K.A.Rφvik,A Translation Theory of Knowledge Transfer:Learning across Organizational Borders,Oxford:Oxford University Press,2023,p.v.用以解释不同组织之间的知识转移现象。基于翻译学研究成果,作者认为翻译具有以下突出的典型特征:译者不是一个被动的传声筒,而是一个具有高度主体性的积极沟通者;翻译必须遵循一套职业伦理规范和既定的规程;翻译面临各种各样的障碍;翻译是将信息去语境化后的再语境化的过程;译者必须具备合格的素养。只要将这些特征映射到跨组织知识转移这一概念域,就能为其构造一个新的理论框架,从而更好地理解和解释跨组织知识转移这一现象。

具体而言,翻译跟组织间知识转移之间的映射关系主要包含以下6个方面:(1)知识转移的主体应该发挥译者在翻译过程中所发挥的积极中介作用。当代翻译研究发现,合格的译者需要在不同组织和机构之间发挥积极的中介作用,面对各种不确定性做出合理决策,因此他们的工作不是简单模仿与复制,而是要创造性地适应目标组织的要求与文化。另外,现在真实职业场景中的翻译通常有多个参与者执行翻译任务,呈现出高度的分工与协作。这些来自翻译研究中的洞见,为理解相关专业人士在跨越组织边界进行知识转移过程中应该扮演的角色提供了更为合理的认知框架。因此,他们应该被看成既要忠实于转移的知识本身,又需要根据受体组织环境进行创造性调适的“译者”,而不再仅仅被视为被动的知识传递者或搬运工。(2)知识转移必须像翻译一样遵循一套既定的职业伦理规范。正如翻译需要遵循的基本伦理规范——既要忠实于始源语文本,又要符合目标语的表达习惯,组织间的知识转移也需要遵从类似的规范:在知识转移过程中既要忠实于知识输出组织的语境,又要根据知识输入组织的需要进行适当的调整。(3)知识转移必须像翻译一样遵循一套有效的规则和程序。翻译过程中,虽然译者为了提高交际效果、服务于特定的目的,需要根据语境做出创造性调整,但不同模式的翻译需要遵守特定的规程。正如翻译有全译、编译、摘译以及借译等不同模式,归化以及异化等宏观策略,直译与意译等中观的方法,以及增减转换与结构调整等微观的技巧,知识转移也可以有相应的模式、策略、方法和技巧。(4)知识转移跟翻译一样会面临诸多障碍与挑战。由于目标语文本与始源语文本在语言、文化、读者对象以及所处时空条件等诸多方面存在差异,再加上译者在能力上存在的限制,翻译面临着很多困难,知识转移同样也面临着知识输出组织与受体组织之间在组织结构、文化上存在的差异以及知识本身的可及性不足等带来的挑战。(5)知识转移跟翻译一样都要经历从去语境化到再语境化的过程。在翻译过程中,译者需要深入理解原文,将原文中依赖其所在语境而未能言明的隐含意义进行必要的显化,从而使之从始源语语境中抽离出来,这个步骤被称为“去语境化”(decontextualization),然后根据目标语的规范及其语境进行调整以便目标语读者容易理解,这个步骤被称为“再语境化”(re-contextualization)。同样,知识转移也需要经历类似的两个关键步骤。(6)负责知识转移的主体像译者一样都需要具备必要的素养。正如合格的译者必须要具备高超的双语甚至多语使用能力与跨文化沟通能力,能够充分理解文本所涉领域的知识,并且遵守职业伦理规范,合格的知识转移从业者也需要同样的知识、技能以及素养。

以上两个典型案例充分展示了翻译目前已经成为一个有效的认知工具,为其他学科提供了新的认知框架,从而促进了跨学科理论创新。将翻译作为始源域概念用以识解其他概念域的做法,已经成为当前学术界的一个引人注意的发展趋势。针对这一趋势,有学者提出了“翻译转向”(translational turn)的说法,(46)D.Bachmann-Medick,“Introduction:The translational turn”,Translation Studies,Vol.2,No.1,2009,pp.2-16.用以突显以下事实——翻译已经成为人文社科领域的一个新的、具有方法论意义的分析范畴和行动范畴。

四、 结 语

隐喻作为人类重要的认知工具这一特性在“翻译即X”以及“X即翻译”这两类翻译隐喻中都得到了充分的体现。首先,在翻译研究领域,以翻译这个概念域为识解和表征对象时,人们必须借助诸如“表演”“模仿”“搬运”“桥接”等始源域所具有的特征来把握翻译这个复杂的目标域,从而形成了“翻译即X”这样的隐喻,因始源域“X”的抽象程度不同而形成了具有不同层级结构的概念隐喻系统,在这个复杂概念隐喻系统的作用下产生了丰富多样的语言隐喻。通过追溯翻译在中西译论话语中的起源与流变,我们发现中国古典译论中“译即易”这一隐喻充分地把握了翻译活动的核心特征而且具有高度的概括性和抽象性。以“译即易”作为根隐喻可以更好地构建中西译论话语中的概念隐喻层级系统,从而更为清晰地揭示了翻译所具有的突出特征,为翻译能够成为始源域概念去识解其他概念域提供了更为合理的解释。

其次,近代以来,随着翻译的重要性日益增强以及人们对其典型特征获得了规约化的认知,翻译开始作为始源域概念用以识解和表征其他以“变化”为核心特征的事物,从而形成了“X即翻译”这样的隐喻。将翻译作为认知工具的翻译隐喻为教育以及组织管理等领域提供了新的理论视角和概念框架,有力地推动了跨学科融合和理论创新。基于中国传统译论话语而提取的“译即易”这一根隐喻,一方面为理解翻译隐喻所具有的本体以及认知论意义提供了有效的进路,另一方面也为深入认识隐喻作为人类认知工具的运作机制提供了新的理论思考和经验证据。