敦煌艺术研究所制定的石窟研究和临摹壁画及摄影管理办法

王进玉 罗华庆

内容摘要:1943年春,以常书鸿先生领导的国立敦煌艺术研究所筹备委员会的工作人员,正式开始了对莫高窟的保护管理和壁画临摹等工作。常先生先后主持制定并实施了多项保护、管理石窟及其壁画等文物的规约,包括《申请研究千佛洞古迹准许证暂行办法》《洞窟壁画临摹暂行规约》《外来研究人员临摹壁画管理办法》《管理石室壁画塑像及其他古迹摄制照片及电影暂行办法》,在当时及以后的壁画臨摹和考察活动中对石窟文物的保护管理起到了重要作用。

关键词:壁画临摹;张大千;描绘画稿;规约;玻璃纸

中图分类号:K.870.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)06-0114-12

Management Measures for Cave Research, Mural Copying and

Photography Formulated by the Dunhuang Art Research Institute

WANG Jinyu LUO Huaqing

(Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:In the Spring of 1943, the members of the Preparatory Committee for the National Dunhuang Art Research Institute led by Mr. Chang Shuhong officially took up the conservation and management of the Mogao Caves, including the task of making copies of the cave murals. Mr. Chang presided over the formulation of several regulations for the institute’s work of conserving the cultural relics and cave murals at the site. Various regulations became central to the procedures of the institute, including: “Interim Measures for Applying for Permission to Study the Historical Relics in the Thousand Buddha Caves”, “Provisional Regulations for Copying Cave Murals”, “Copying and Management Measures for Researchers from Dunhuang when Copying Murals”, and “Interim Measures for the Management of the Photos and Films of Cave Murals, Statues, and Other Historic Relics”. The formulation and implementation of these regulations played an important part in the conservation and management of the cultural relics inside the caves while initial copies were being made of the murals and preliminary investigations were being made of the caves, and continued to guide the institute’s work for many years thereafter.

Keywords:mural copying; Zhang Daqian; sketching; regulations; cellophane(Translated by WANG Pingxian)

一 《申请研究千佛洞古迹准许证暂行办法》

国立敦煌艺术研究所成立于抗战最艰困的时期,有其特殊的历史环境与背景。早在1943年3月12日,教育部函呈行政院“设立敦煌艺术研究所辨法要点及预算”的报告中就明确了敦煌艺术研究所的任务是:“聘请有艺术研究兴趣者为研究员,就地研习,寓保管于研究之中。”[1]1943年3月27日,国立敦煌艺术研究所筹备委员会在敦煌莫高窟挂牌办公,由此开始,在常书鸿先生的领导下,在极其艰苦的条件下,开创了莫高窟的守护工作。随着全国多种宣传敦煌石窟文化的举措,引发了国内对敦煌石窟的关注。特别是1943年8月,从敦煌县城到莫高窟的公路竣工后,给游人提供了极大的方便,而对于莫高窟的保护、管理来说,游人的接待、引导、管理是当时面临的巨大压力[2]。为了有效管理越来越多居住在莫高窟的外来学者和艺术爱好者,制定并实行相应的保护管理规则成为当时的当务之急。

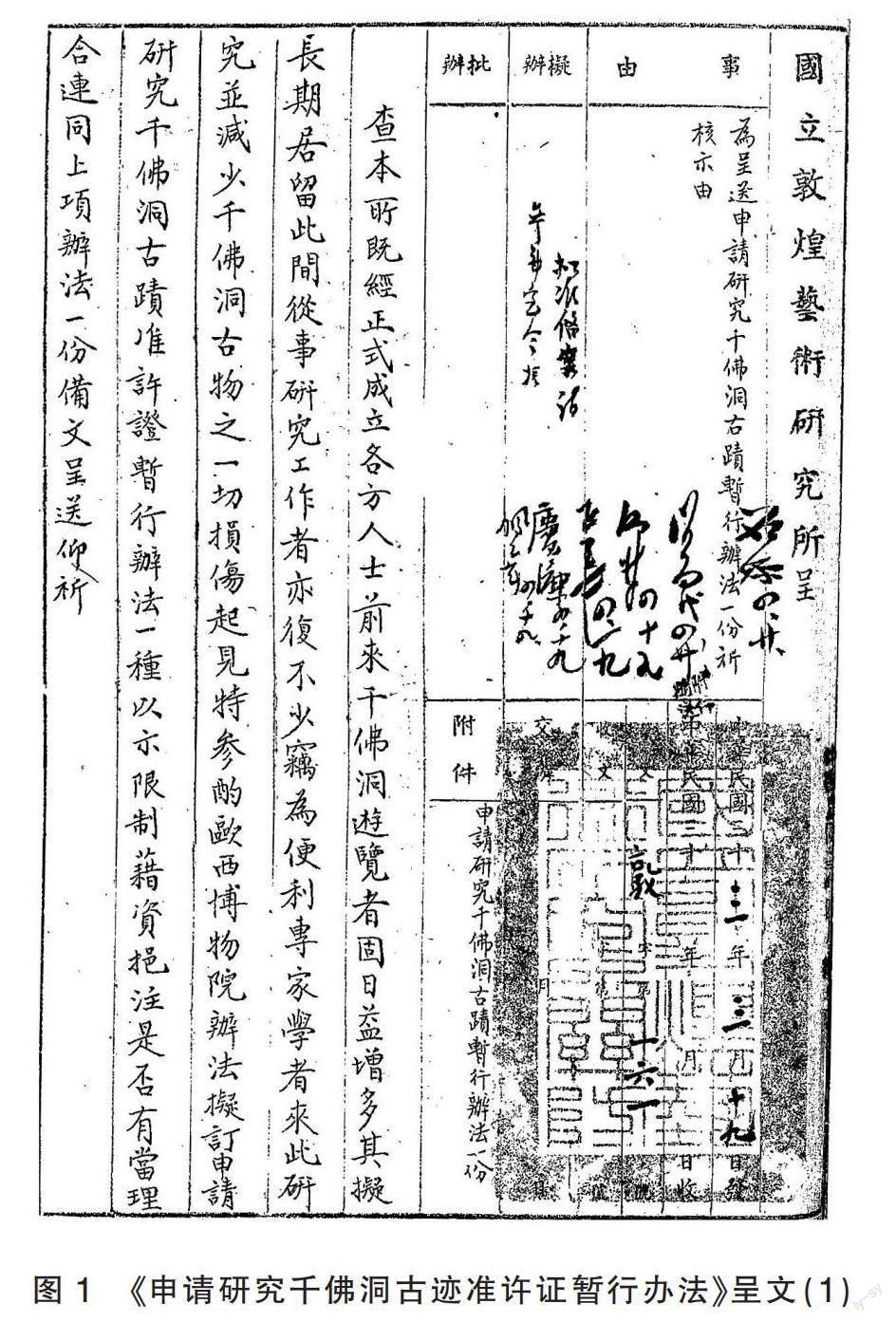

1944年3月19日{1},国立敦煌艺术研究所为“便利专家学者来此研究,并减少千佛洞古物之一切损伤起见”,特拟定《申请研究千佛洞古迹准许证暂行办法》一种(敦字第161号),并呈教育部(图1—5)。

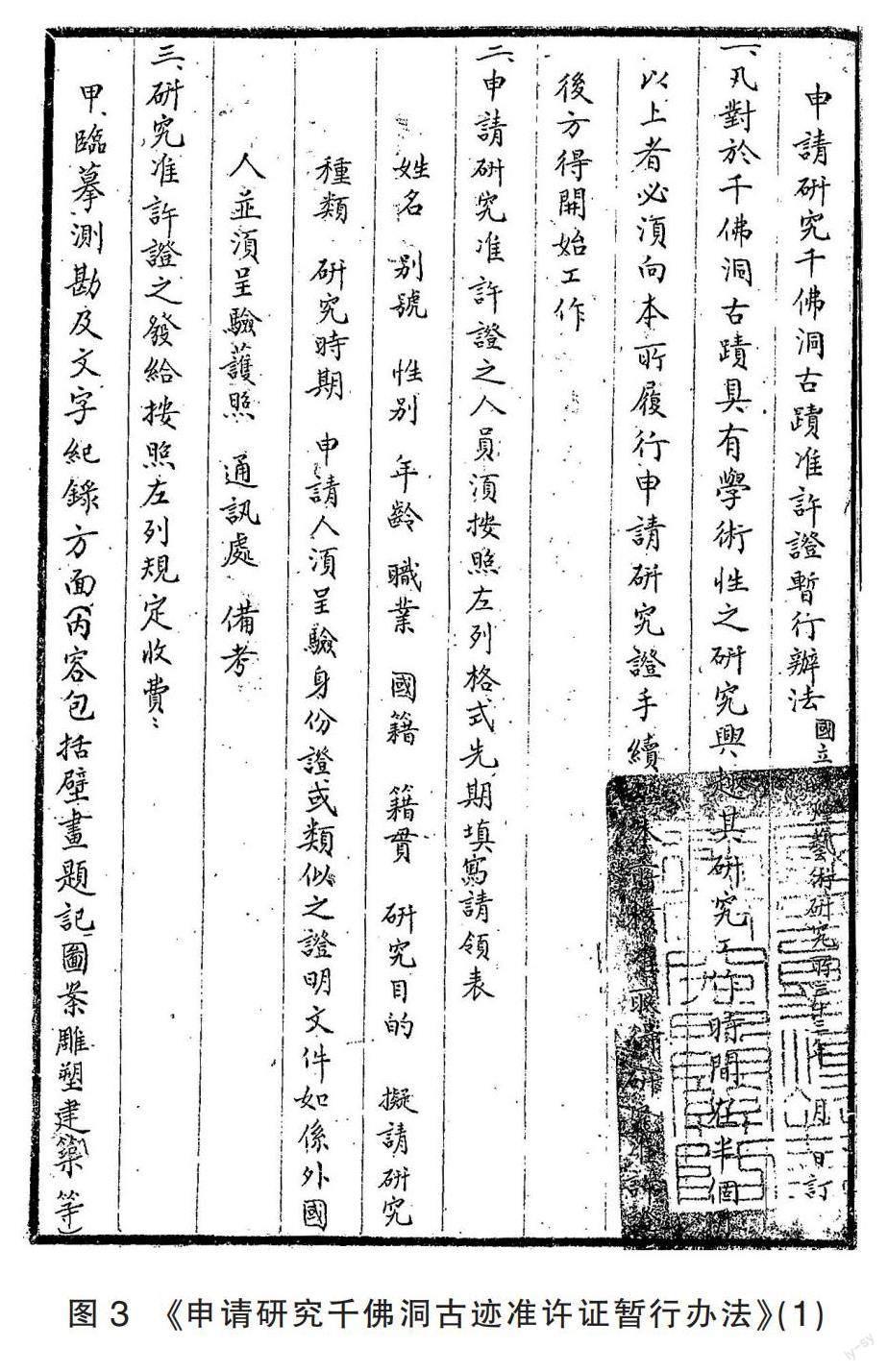

《申请研究千佛洞古迹准许证暂行办法》

国立敦煌艺术研究所 三十三年 月 日订

一、凡对于千佛洞古迹具有学术性之研究兴趣,其研究工作时间在半个月以上者,必须向本所履行申请研究证手续,经本所核准,取得研究准许证后方得开始工作。

二、申请研究准许证之人员须按照左列格式先期填写请领表:

姓名、别号、性别、年龄、职业、国籍、籍贯、研究目的、拟请研究种类、研究时期,申请人须呈验身份证或类似之证明文件,如系外国人并须呈验护照、通讯处备考。

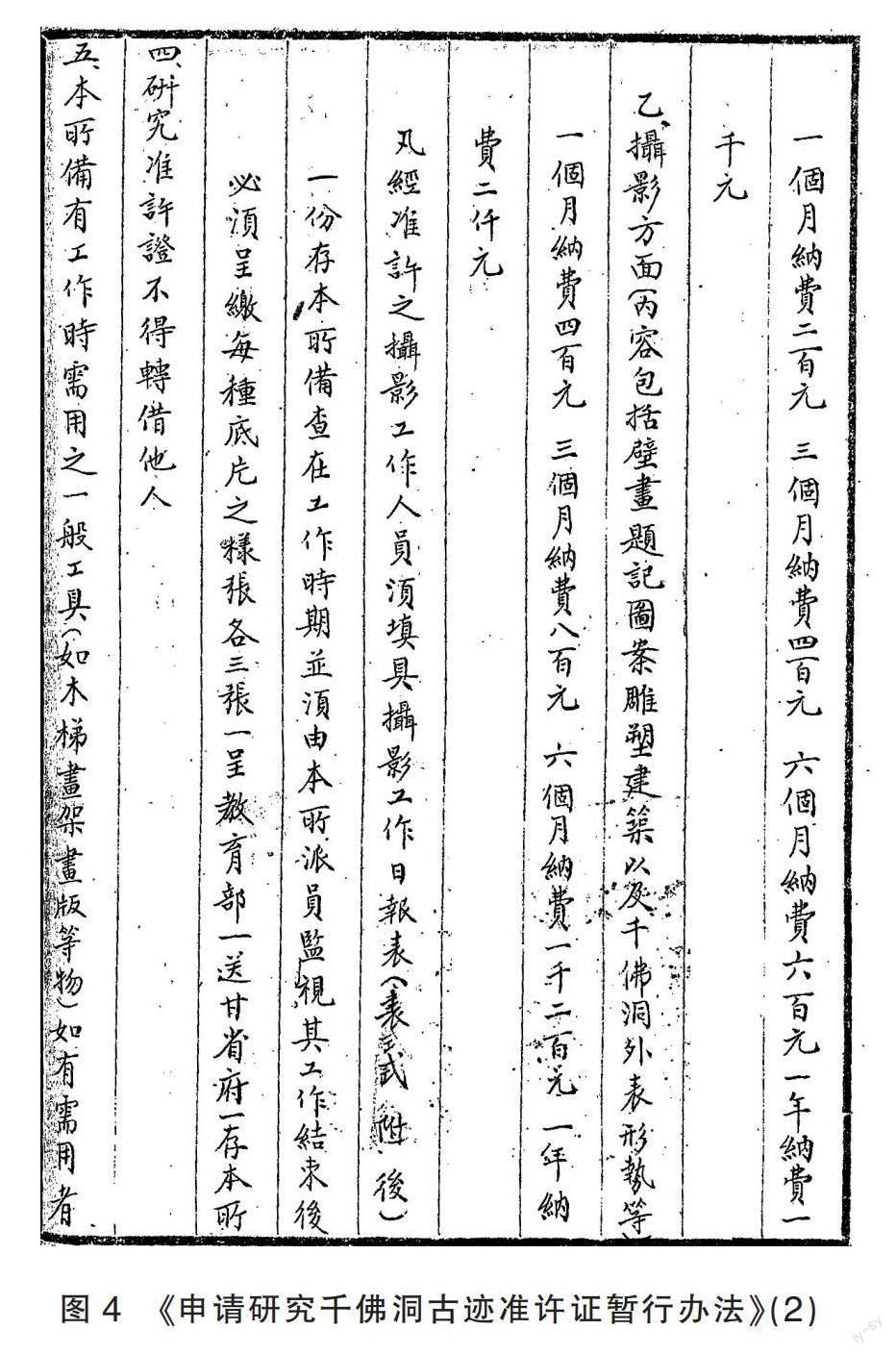

三、研究准许证之发给按照左列规定收费:

甲、临摹、测勘及文字记录方面(内容包括壁画、题记、图案、雕塑、建筑等),一個月纳费二百元,三个月纳费四百元,六个月纳费六百元,一年纳费一千元。

乙、摄影方面(内容包括壁画、题记、图案、雕塑、建筑以及千佛洞外表形式等),一个月纳费四百元,三个月纳费八百元,六个月纳费一千二百元,一年纳费二千元。

凡经准许之摄影工作人员,须填具摄影工作日报表(表式附后)一份,存本所备查,在工作时期并须由本所派员监视,其工作结束后必须呈缴每种底片之样张各三张,一呈教育部,一送甘省府,一存本所。

四、研究准许证不得转借他人。

五、本所备有工作时需用之一般工具(如木梯,画架、画版等物),如有需用者可向本所租用。

六、研究工作人员须遵守本所游览规约,不得有损毁千佛洞古物之行为,否则本所得立即收回研究准许证,停止其研究工作。

七、本办法经呈准教育部后施行。{2}

1944年5月6日,教育部批准了国立敦煌艺术研究所呈送的“为呈送申请研究千佛洞古迹暂行办法一份祈核示由”:“呈件均悉,准予备案,件存。”{3}该办法的建立和实行,不仅结束了长期以来国内外各种人士自由出入莫高窟洞窟的历史,也为此后制定《国立敦煌艺术研究所外来研究人员临摹壁画管理办法》等多项保护、管理规约打下了基础。

二 壁画临摹管理办法的制订和实行

(一)张大千临摹壁画的方法对壁画的损伤

1943年3月,国立敦煌艺术研究所筹备委员会工作人员到达莫高窟之前,限于当时的条件,张大千先生带领的临摹团队,从1941年至1943年5月,在敦煌莫高窟、榆林窟进行壁画临摹时,大都采用透明纸、玻璃纸直接在洞窟壁画上印描画稿(粉本),然后再将画稿印描到绢、宣纸上绘制。

1. 玻璃纸印描画稿(粉本)

张大千曾讲过当时临摹敦煌壁画的方法:“临摹时先以玻璃纸依原作勾出初稿,然后黏(粘)此初稿在画布背面,在极强的阳光照射下,先以木炭勾出影子,再用墨勾。稿定之后,再敷色。凡佛像、人物主要部分都是我自己动手,其余楼台亭阁不甚重要部分,即分由门人子侄喇嘛分绘。”[3]

“张大千以五十银元一个月的价格聘雇五名喇嘛,为张大千拼缝画布,抹胶打磨,磨制颜料等。张大千领头苦做,临摹的原则要求一丝不差的描。题记色彩、尺寸,完全求真。在光线不够的洞窟里,一手持烛一手勾画……面对色彩斑驳的壁画,张大千必须研究观察数十次才能着笔。每次临摹先以玻璃纸根据原作勾出初稿,然后黏此初稿在画布背后,利用白日日照投射以木炭笔转写到正面,方才以墨线勾画,稿定后敷色。”[4]

张大千先生的小儿子张心智当年跟随父亲临摹敦煌壁画,他写的《张大千敦煌之行》讲述了两年多经历的各种事情{1},其中对临摹壁画记述较多:

由于石窟里面的壁画需要拷贝把画稿描下来,有很多地方需要先搭上扶梯,还要来回搬动。高处要用绳子把两架梯子绑接起来,或同时要用两架梯子并排而立,父亲上去作记录,我爬上另一梯子提着马灯给父亲照明。而下面没有人扶梯子,当然十分危险。鉴于这一情况,父亲托城里的朋友介绍了两位油工师傅,一位姓窦,名字记不清了,另一位叫李复(解放后在敦煌文物研究所工作)。不久城里驻军马团长又派来四名士兵,父亲无法推辞,最后留下了两名{2}。他们来到莫高窟后,帮助我们在石窟里搬抬梯子,父亲和我上到高处也不害怕了。请的油工师傅,都会画画,有时候父亲还请他们帮助拷贝壁画画稿,这就加快了父亲的记录速度,从此工作也比较顺利了。[5]

我们临摹壁画的方法是先把用玻璃纸在壁画上描下来的画稿,附在用木架绷好的画布背面,迎着亮光勾在布上,然后按画稿上标明的颜色,普遍着一两层色,这样即可完成每幅画的百分之六十至百分之八十的工作量。[5]169

2. 用透明纸印描画稿(粉本)

作为张大千先生敦煌壁画临摹团队的成员之一,刘力上也记忆了他们临摹壁画的艰难和方法:“惟仰勾极苦,隆冬之际。勾不行时,气喘汗出。头晕目眩……”临摹的工序也是相当复杂:“先以透明纸依原作勾出线条初稿,同时记录出画面中各个部分的颜色。然后将纸贴在绷好的画布背面,迎着阳光,在画布上用柳炭条勾出初稿轮廓,再用墨描;然后依稿上标记,上一两遍底色。再将画架抬进洞内,看一眼,画一笔。”[6]

台湾作家高阳,较早将此说法演变成了神话一样:“木架搭成可以开始临摹了,不是摹在画布上——自兰州、成都、重庆买来大批透明的蜡纸,粘接成符合原画尺寸的大幅;由助手提着覆在壁画上,实际上是跟壁画保持一两寸的距离,悬定垂着一大幅蜡纸。”“然后,张大千上了架子,左首有人捧砚;后面有人高举玉门油矿自制,品质不甚良好的洋烛,张大千便一无倚托地,临空勾摹壁画上的线条。这是最辛苦、最困难的工作,但只是初步的画稿……”[7]

针对这种凭空杜撰的神话,敦煌研究院的专家早就指出:“……这样的说法只可以当笑话了。张大千作为一个伟大的画家,他对敦煌艺术的研究和传播都有过较大的贡献,但限于时代条件,他没有认识到保护壁画的重要性,这一点我们当然不能苛求古人,但也不应‘为尊者讳’而歪曲事实,造假一些不真实的故事。”[8]

段文杰先生谈到张大千的临摹办法是“画稿以透明纸从原壁画上印描,临本与原壁同等大小,展现了壁画宏伟气概”[9]。他在总结临摹方法时说:“我们是职业临摹者,摸索出一套临摹程序:一、起稿。有三种方法:一是对壁写生式起稿,形体缩小,不准确;二是用透明纸在壁画上印稿,画稿是准确的,但损伤文物,是一种犯罪行为……”[10]

由此来看,用柴油浸透制作透明纸的方法,是张大千1942年从青海塔尔寺请来的夏吾才让等人到达莫高窟后才开始使用的。由于一些壁画中的人物等绘画内容图像很小,线条更细,自己制作的透明纸已经很难看清楚,于是,开始想办法购买玻璃纸。而每张玻璃纸的尺寸比较小,所以,也需要藏族画师粘接成与临摹壁画相同面积的大幅纸才能使用。例如四川博物院收藏的张大千最大的画稿——莫高窟第172窟观无量寿经变,就是用小的玻璃纸粘接的。

孙儒僩先生讲述了1947年段文杰指导临摹壁画的情境:“那时规定不能按原大画,因为在此前张大千临摹的办法是用纸贴在墙上起稿(当时没有像现在的涤纶薄膜之类的透明纸 ,张大千是从四川带来的宣纸,拿煤油浸透,还要趁煤油未干之时,贴在墙上描出底稿),对壁画的损坏很大。研究所成立后,常书鸿坚决禁止那种破坏壁画的做法,为了防止有人贴墙印稿,就规定不能用原大,总是要比原大缩小一点。临摹中不能损坏壁画,这是我们长年在敦煌工作的一个共识。”[11]

关于向达教授列举张大千在临摹壁画中对壁画的破坏已有学者进行了全面的梳理[12],在此不赘。

3. 用钉子固定透明纸印描画稿(粉本)

如上所述,描画稿的透明宣纸、玻璃纸既不能由两人悬空提着,也不能由两人一直用手按着(空间不够,无法描画稿)。那么是如何固定在壁画上的呢?

“张大千在千佛洞临摹壁画的时候,都是用图钉把拷贝纸按在壁画上拓稿,这样出来的稿子很准确,但图钉不可避免地会在墙上钻出小孔,破坏壁画,因此爸爸给研究所做出了明确规定并一再强调:为了保护壁画,临摹一律采用对临的方法,不许上墙拓稿,所以那时除了用现成的稿子,我都是用打格对临的办法来学习。”[13-14]

1943年3月到5月,常书鸿每天都能见到张大千团队在莫高窟的壁画粉本描绘和临本上色。后来又到榆林窟去察看。常沙娜先生1943年11月随父母一同到达莫高窟,1944年开始在洞窟临摹壁画,此事自然是她父亲对她讲的。无论是张大千,还是何鸿收藏的敦煌壁画画稿上都留有钉眼,这是无可辩驳的事实。

“暑假我和邵芳一起从酒泉回敦煌,经常跟着她进洞临摹……她成了我的工笔重彩老师,毛笔勾线、着色退晕等,我从她那里学了不少东西。我至今留有一幅莫高窟第172窟盛唐壁画《西方净土变》的大幅临摹作品,就是那时跟她一起画的,用的是张大千的线描稿子,从描稿、勾线、着色、渲染,到开脸,整整一个多月画了这么一幅,看着她怎么画,学习了全过程,受益很大……除了对临之外,有的画是已经有稿子的,研究所当时的壁画原稿大部分是张大千留下的拓临稿子,大家都沿用了。当时对临的也有,用原稿的临摹也有,早期的壁画对临最多,用原稿的则是唐代的最多。”[13-14]

邵芳和常沙娜一同临摹壁画是1944年的事情,说明在当时敦煌艺术研究所已经开始实行临摹壁画的有关规定。

(二)《敦煌艺术研究所各洞窟壁画临摹暂行规约》的制订

如上所述,常书鸿所长亲眼目睹了张大千用透明纸、玻璃纸在壁画上“着壁印模”画稿对壁画造成的损伤,所以,他首先要求敦煌艺术研究所的美术工作者不能用这种方法。与此同时,他将制订并施行临摹壁画管理办法作为保护壁画的重要举措。

1944年制订的《国立敦煌艺术研究所洞窟参观须知》第七条明确规定:“参观者如欲临摹壁画,须照本所临摹壁画管理办法之规定。”[2]充分说明,敦煌艺术研究所成立后就制订了临摹壁画管理办法,并对外来参观者提出了监管要求。

国立中央研究院敦煌艺术研究所于1946年1月编制的《三十四年度政绩比较表》以表格的形式,分“工作类别、工作项目、工作计划、工作实施、比上年度进展情形、上级机关考核意见、备考”七项。其中,在“保管工作”的“工作项目”——“比上年度进展情形”四栏中分别为:订定限制临摹办法、壁画以过去漫无限制临写者污损壁画在所难免,规定办法以增进保管、订定千佛洞古迹临写办法,请所内临写人一律遵守,鉴于过去临写者有污损壁画情事,本年度订定此项办法以增进保管之效能{1}。

1946年5月,常书鸿所长在重庆见傅斯年之际,推断曾送上《国立敦煌艺术研究所三年来经过概述》的汇报材料。其中也涉及壁画临摹必须遵守的规定:

(甲)研究工作之限制

壁画临写工作,过去漫无限制,因摹写者之不经心而污损,在所难免。本所对于研究工作人员,时向告诫,谨慎从事。但为确实收效起见,于本年七月复规定“千佛洞古迹摸(模)写暂行办法”,请内外壁画临写人一体遵照,其主要之点:

(一)取缔着壁印模。

(二)不论任何工作,桌架不得直接倚靠画壁及其他艺术品上。

(三)所内外研究人员,必须以临摹稿件留缴本所,为便于后来工作人员之参考,而避免一般重复工作。{2}

2004年,台湾傅乐治将乃兄傅乐成(傅孟真(傅斯年)的亲侄子)的“敦煌艺术研究所公牍”手抄档案提供给了车守同先生。该手抄档案以“国立台湾大学稿纸”抄写,共80面,封面主标题为“傅孟真先生传记资料”,副标题为“类别:公牍;内容:敦煌艺术研究所;作者:傅孟真、常书鸿、李济、向达等”。

而傅乐诚抄档(编号9)就是常书鸿所长的这份报告[15-16]。这件文献应该是常书鸿所长呈报给国立中央研究院院长傅斯年的。

报告中的“于本年七月复规定《千佛洞古迹模写暂行办法》”提供了两个重要信息:其一,制定时间,其二,是再次制定。根据相关档案资料可知,6月5日,常书鸿所长带领新招募的员工郭世清、刘缦云、凌春德、霍熙亮、范文藻、钟贻秋和他的女兒常沙娜及儿子常嘉陵等人,乘由军政部调拨给敦煌艺术研究所的卡车离开重庆向甘肃西行。同行者有四川省立艺专教授沈福文夫妇。于7月24日到达兰州,修车及采购器材,在兰州停留多日。

“孟真先生大鉴:顷接书鸿兄电,以“离蓉后,以川陕路阻,历经艰险,于敬(24)日抵兰,俟修车返敦……”{1}8月31日,常书鸿所长致傅斯年函中讲,他率领段文杰等12人于“8月13日离兰西行”{2}。而傅乐诚抄档(编号16)就是常书鸿所长致傅斯年的函[15]12[16]9。

由此可见,由于原来就有初步的规定,于是,常书鸿所长在兰州的休整中拟定、修改了壁画临摹暂行规约。

《敦煌艺术研究所各洞窟壁画

临摹暂行规约》

(一)本所正在创办之始,地处偏僻,欢迎专家学者之协助临模研究,共期完成发扬敦煌艺术之宏旨

(二)本所拟集纳时人画家作品以为将来陈列展览起见,外来工作人员研究成绩由本所选出全数量十分之二捐赠本所珍藏保管,本所除表示感谢外另制正式收据,并将经过内容列入本所大事记,以资郑重

(三)凡志愿在本所自由研究者须先填写申请书(申请书式样另附),并请遵守下列各项规约(下设8条)

1. 遵守洞窟工作启闭时间

2. 研究人员务本爱惜古迹之宗旨,工作时际禁止应用有损壁画工具与方法

3. 壁画临模最好采取自由临模Jnsehuand方法,如遇不得已必须印模时请事先申请经由本所当视壁画现状素质而予以决定,为避免重复保存壁画现状起见,此项印模原稿请全部捐存本所以为后至画家之借用

4. 本所备用有印模原稿(另附目录)研究人员得申请借用除须加意爱护不得损坏外并有遵守下列规约之义务

甲、请借稿人员印模相当于借用数量之稿件捐存本所

乙、发表时必须在展览会目录或说明标签上注明“借用本所000先生印模原稿”字样

5. 印模壁画应采用玻璃纸、透明纸或油纸,以毛笔勾临,切实防止墨水之渗透纸背,并禁止用铅笔勾临,免损壁画

6. 梯架桌凳及临模所用工具切勿直接著壁,如不得已须着壁时,应以毛毡绵布包衬后有凸出部分,俾得减少摩擦,撤置移动尤须注意

7. 临模时请勿以泥浆色水任意污染画壁

8. 壁画题记文字年久漫漶,多已不易辨识,研究记录请勿任意以水湿壁,

如不得已须用湿水方法,经本所同意后得向本所借用喷雾器应用

(四) 本所为便利外来人员研究工作起见,另备有附膳寄宿办法

(五)洞窟门户按时启闭(温季为上午六时至下午六时,寒季为上午九时至

下午三时),遇有大风之日得暂时宣告停止开放以防风沙之便入。

(六)本所备有洞窟每日工作记录簿,请研究人员按日登记以备查考。

(七)本所图书室略备参考书籍,研究人员亦可借阅,但每次以一册为限。

(八)本办法经中央研究院核准后公布施行{3}。

原件用钢笔工整抄写在两张对折的竖长条红格纸的竖格内,每条均没有标点。其中,(八)原来为“本办法公布后施行”,后由常书鸿所长用毛笔修改为“本办法经中央研究院核准后公布施行”。

三 国立敦煌艺术研究所外来研究人员

临摹壁画管理办法

《敦煌艺术研究所各洞窟壁画临摹暂行规约》主要是对外来研究人员的管束规约,鉴于各种原因,该管理办法经修订后最终报甘肃省政府和教育部。

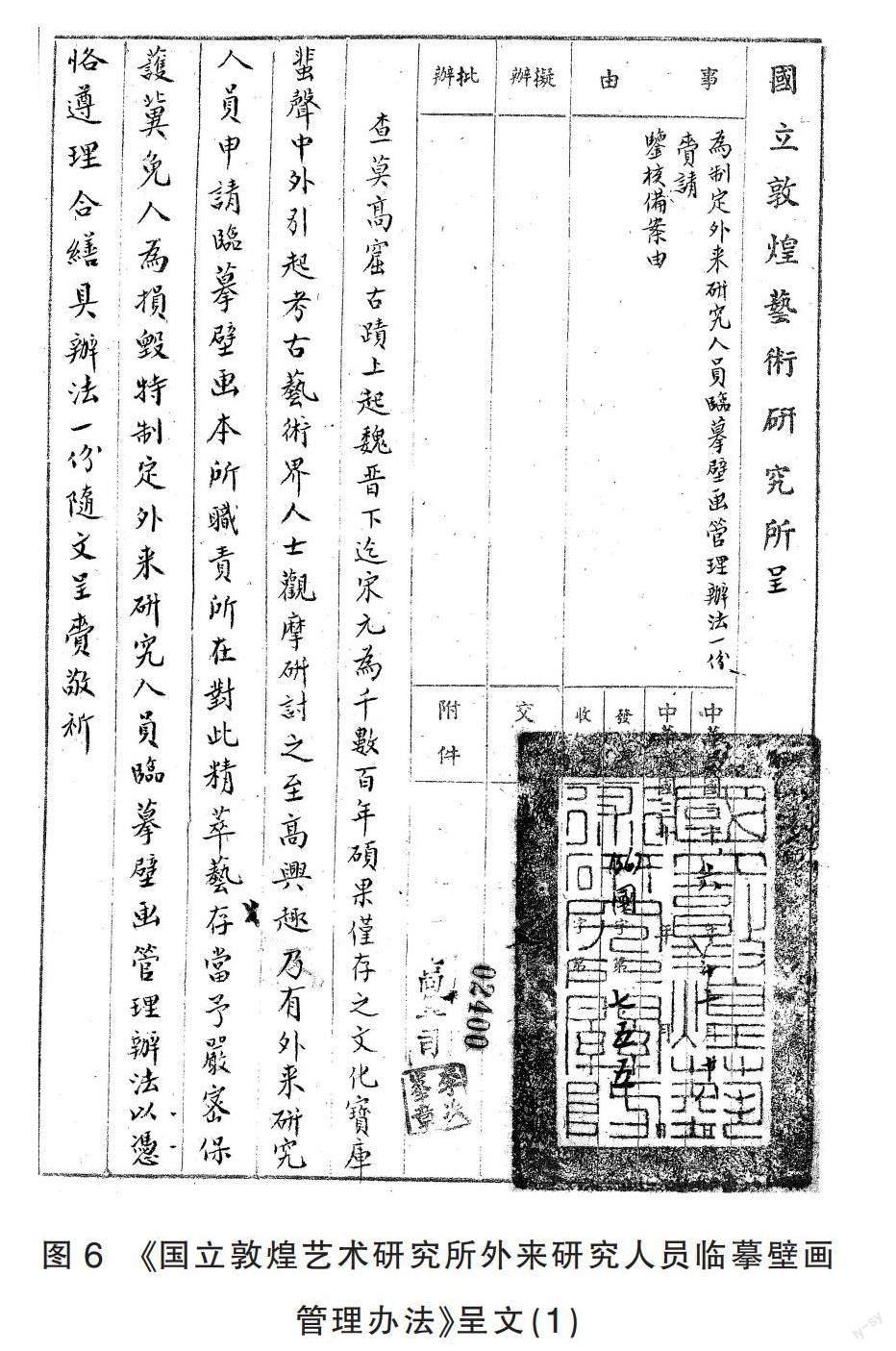

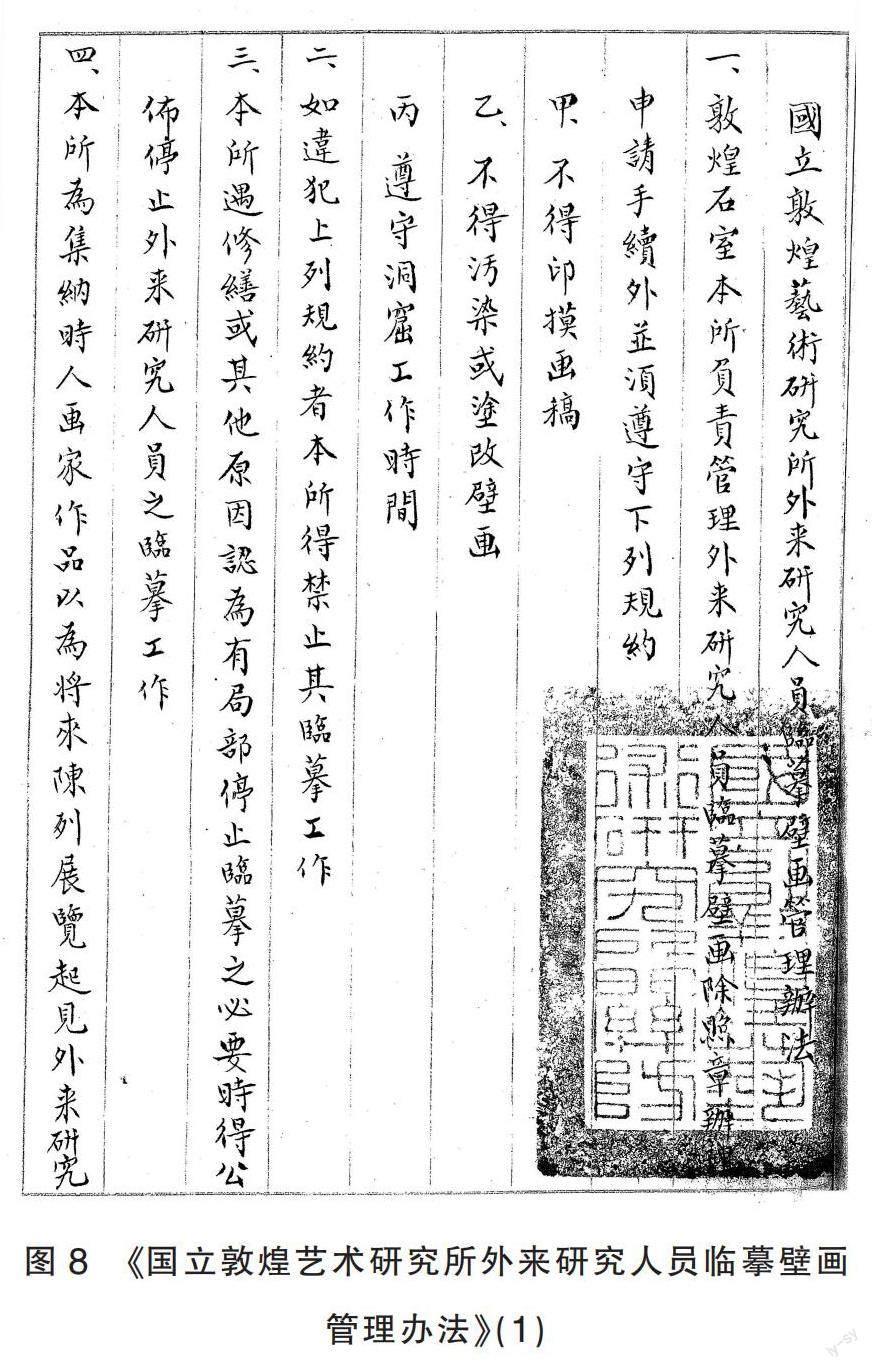

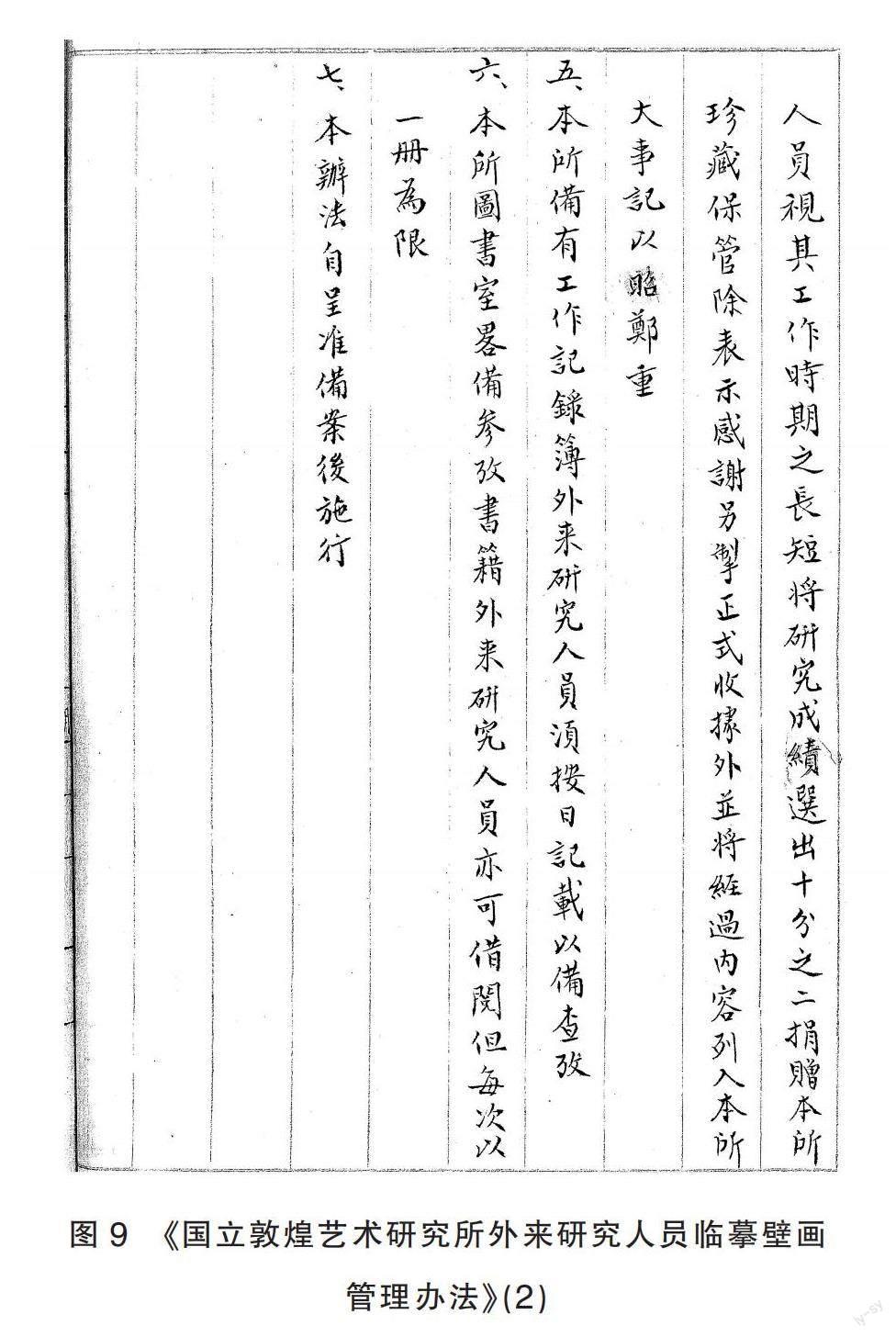

1947年12月18日,国立敦煌艺术研究所以(36)国字第755号(图6—9)呈教育部:“为制定外来研究人员临摹壁画管理办法一份,赉请鉴核备案由”。

《国立敦煌艺术研究所外来研究人员

临摹壁画管理办法》

一、敦煌石室本所负责管理,外来研究人员临摹壁画,除照章办理申请手续外,并须遵守下列规约:

甲、不得印摸画稿。

乙、不得污染或涂改壁画。

丙、遵守洞窟工作时间。

二、如违犯上列规约者本所得禁止其临摹工作。

三、本所遇修缮或其他原因,认为有局部停止临摹之必要时得公布停止外来研究人员之临摹工作。

四、本所为集纳时人画家作品以为将来陈列展览起见,外来研究人员视其工作时期之长短,将研究成绩选出十分之二捐赠本所珍藏保管,除表示感谢另制正式收据外,并将经过内容列入本所大事记,以昭郑重。

五、本所备有工作记录簿,外来研究人员须按日记载以备查考。

六、本所图书室略备参考书籍,外来研究人员亦可借阅,但每次以一册为限。

七、本办法自呈准备案后施行。{1}

1948年1月30日,教育部指令:呈件均悉,件存{2}。

从现存档案可知,1947年10月,敦煌艺术研究所曾向甘肃省政府呈报《敦煌石室壁画绘摹规则》{3},并得到甘肃省政府的核准{4}。

从时间来看,《敦煌石室壁画绘摹规则》和《国立敦煌艺术研究所外来研究人员临摹壁画管理办法》应是同一件:

[本报南京廿八日电]敦煌壁画,向为中外人士所重视,公私国体及私人前往研究考察者甚多,然破损盗取,时有恒有,教部因成立“敦煌艺术研究所”,以期保存。该所成立后,一面保存原有壁画,并新发现壁画多处。现为便于外人前往临摹研究,由部核定管理办法,规定敦煌石室由国立敦煌艺术研究所负责管理,外来研究人员临摹壁画,除照章办理申请手续外,并须遵照规约不得印摹画稿,或涂改壁画,须遵守洞窟工作时间,如违犯规约,得禁止其临摹工作。倘遇修筑或其他原因,认为有局部停止临摹必要时,得公布停止临摹工作。为集纳时人画家作品,为将来陈列展览,外来研究人员视其工作时间长短,将研究成绩选出十分之二,捐赠该所珍藏保管。[17]

《申报》抢先于1月28从南京发出了电讯,简述了敦煌艺术研究所为保护壁画而制定的管理办法。教育部办的《教育通讯》中不仅全文刊出了管理办法的1—6条,并在前面加了说明:

敦煌壁画,向为中外人士所重视,公私国体及私人前往研究考察者甚多,然破损者有之,盗取者亦有之,致多年之艺术宝藏,任人摧残,至足珍惜。教育部由鉴于此,因成立“敦煌艺术研究所”,以期保存。该所成立以来,数年于兹,除尽力保存原有者外,并新发现壁画多处。现该所为便于外人前往临摹或研究起见,特制定管理办法,规定申请手续,闻已由教育部核准,兹将原办法录后。[18]

刊物标明出版日期为1948年2月15日,车守同先生误写为1947年2月15日刊出,并将拟定壁画管理办法列在1946年12月11日[19]。

3天之后,《外交部周报》在“文书·国内时事·教育文化”栏目刊出了管理办法的1—6条,简省了前面的说明,但对研究所成立以来的主要保护、研究工作作了介绍[20]。

《敦煌艺术研究所各洞窟壁画临摹暂行规约》条款1—8,与《国立敦煌艺术研究所外来研究人员临摹壁画管理办法》相对照,后者增加了一项重要条款:“乙、不得污染或涂改壁画。”说明当时已经发现外来研究人员中有这种现象发生。

常书鸿所长在文章中指出:“研究所负责保管之外,并制定严格管理洞窟的制度。”“研究所对于研究人员不能漫无限制,近来已绝对禁止两项过去已成了习惯的不合理的方法。其一是用玻璃纸在壁画上直接印模画稿,其二是用液体喷在画上帮助显示漫漶的壁上题记……研究所定了两条硬性的条文:一是研究所同仁不能假借任何理由有印模和喷水之行动,违则撤职离所。二是外来研究人员如发现有上述行动即撤销研究许可证,停止其研究工作。”[21]

有学者以此认为:“到了1948年,进一步严格的规定被制定出来。”[22]如上所述,敦煌艺术研究所是从1944年就开始实行这种规约的:“通过这些规约、管理办法的实施,最大限度地保护了石窟及其壁画、彩塑等文物的安全。”[23]“制定规章制度。禁止庙会期间在洞窟内住宿和烧火做饭,禁止在壁画上摹印画稿,都对保护文物起了积极的作用。”[24]

四 《国立敦煌艺术研究所管理石室壁画

塑像及其他古迹摄制照片及电影暂行办法》

早在1943年2月,经国立敦煌艺术研究所筹备委员会在兰州的會议上,研究制定并报教育部、内政部及甘肃省政府核准施行的《敦煌千佛洞安西万佛峡保管办法》,其中第九条:“游览人士非经许可不得擅自入洞或摄制照片。”1944制定并施行的《国立敦煌艺术研究所洞窟参观须知》中第十条:“参观者如欲拍摄照片须经本所许可。”[2] 前述《申请研究千佛洞古迹准许证暂行办法》第三条“乙、摄影方面”,就有对外来人员拍摄洞窟内容的申报、审批、收费等方面的具体规定。这充分说明,无论是敦煌艺术研究所,还是甘肃省政府、教育部等政府主管部门,都对国家文化遗产的摄影管理非常重视。

(一)暂行办法的制订

《国立敦煌艺术研究所管理石室壁画塑像及其他古迹摄制照片及电影暂行办法》

一、石窟壁画塑像及其他古迹之摄制事先必须向本所填写申请书获得本所许可后方得摄制。

二、摄制壁画塑像及其他古迹必须遵守下列规约:

甲、不得损毁壁画塑像及古迹

乙、不得使用镁光等足以熏黑石室古迹之燃烧性物品

丙、遵守本所洞窟工作时间

三、如有违犯上列规则者本所得禁止其摄制工作

四、摄制作品每种应留存本所复印样片二份,一份呈部,一份留存本所以备查考

五、摄制作品底版本所保留自由借用冲晒翻印权利,摄制人不得藉故推诿或有拒绝情事

六、本所备有洞窟每日工作记录簿,摄制人员应逐日将摄制作品名目原作地点等详细填记

七、本办法有未尽事宜得呈请教育部核准后修正之

八、本办法呈准教育部核准后公布施行{1}

本暂行办法的原稿用钢笔工整抄写在一张对折的竖长条红格纸的竖格内,每条均没有标点。根据第七、八两条中提到教育部,该《办法》应是属于教育部第二次接管时期(1947年)制定的。时间应该比《国立敦煌艺术研究所外来研究人员临摹壁画管理办法》较早。与原稿完全相同的另一抄件也见于傅乐诚抄档。不编号,时间不详,原件似蓝色晒图复制,单张。未装订在敦煌艺术研究所公牍内,无法判定是否同一时期收入。推测是1960年代无复印机时期的一种复制办法[15]13[16]。

通过对傅乐诚抄档中由常书鸿所长呈报给傅斯年的12件材料来看,大都是信函、工作汇报,而不是敦煌艺术研究所的公文形式,不属于中央研究院的归档范围。

《临摹壁画管理办法》和《摄制照片及电影暂行办法》的部分内容和条款格式、语句都大致相同。例如,前者第二、四、五、七和后者第三、四、六、八条内容大致相同。至于《摄制照片及电影暂行办法》为什么没有正式给教育部呈报,为什么傅斯年手中会有原稿的复制件,这些问题还需要进一步考证。

(二)从1948年到莫高窟的外国人看暂行办法施行之重要

1948年 9月,出生在中国、会汉语的30岁美国作家艾琳·文森特 (Irene Vongehr Vincent,19l9—

l997),从北京乘飞机到兰州,分别乘拉油桶和拉货物的大卡车从兰州到酒泉,从酒泉到敦煌,历时半月,如愿以偿抵达敦煌,用了10天时间朝圣莫高窟,拍摄了照片。此后,将此次经历和对莫高窟的观感写成了《神圣的绿洲:敦煌千佛洞》,交由芝加哥大学出版[25]。

书中记载:“那年(1948年9月以前)来过的西方人(外国人,包括她自己)一共有24个,算是千佛洞有史以来参观的人最多的一次。”[26]而她之后的可靠记载有:9月24日—10月1日,印度国际大学研究院院长兼北京大学“印度哲学”

客座教授的印度汉学家师觉月(Prabodh Chandra Bagchi),率领由印度政府选派的第二批留华研究生中的北大研究生泰无量(Amitendra Nath Tagore)和北平艺专研究生苏可拉(Y.K.Shukla),一行三人赴敦煌考察[27]。10月底至11月上旬,美国斯丹佛大学教授乐及士(Millard Buxton Rogers)夫妇,陪同者是清华大学教授陈梦家[28-30]。艾琳·文森特的丈夫约翰·文森特(John Vincent)是一位优秀的摄影师,看了夫人拍摄的莫高窟照片后激动不已,11月中旬,他不惧旅途艰难和寒冷赶赴莫高窟,拍摄了彩色照片。1959年他与大英博物馆东方部主任Dr.Basll Gray合作出版了《敦煌佛教石窟壁画》[31]。从这些记载来看,仅1948年,来莫高窟参观办理登记手续的外国人就有30多人。从相关资料中可知,在当时的社会背景条件下,能到莫高窟参观考察的外国人都不是普通人,他们一般都有照相机,而且有些人是专门去莫高窟拍摄文物的。国内的参观考察者,特别是专业考察者中也不乏有相机的人。由此可见,制定和施行《摄制照片及电影暂行办法》等有关规定,才能使敦煌艺术研究所对外来人员进行摄制照片等事项的管理有规可循,有法可依。

无数事实证明,自1943年3月常书鸿先生带领工作人员到达莫高窟之时,他就勇敢承担起了守护敦煌石窟的重任。很强的保护意识和责任感促使他主持制定多项规章制度作为他带领很少的同仁共同守护莫高窟的重要工作,不仅对当时的保护管理和壁画临摹等研究工作起了重要的作用[32],也为敦煌石窟的长久保护打下了牢固的基础。

参考文献:

[1]王进玉,王喆. 国立敦煌艺术研究所由建议到批准执行中的若干事实稽考[C]//丝绸之路与敦煌历史文化学术研讨会论文集. 沈阳:万卷出版公司,2019:304-319.

[2]罗华庆,王进玉. 敦煌艺术研究所时期制订的石窟保护管理规则[J]. 敦煌研究,2021(3):140-150.

[3]谢家孝. 张大千的世界[M]. 台北:时报文化出版事业有限公司,1983:119.

[4]汤皇珍. 云山泼墨张大千[M]. 台北:雄师图书股份有限公司,1998:49-50.

[5]张心智. 张大千敦煌之行[M]//政协甘肃敦煌市委员会. 敦煌文史资料选辑:第1辑. 敦煌,1991:154.

[6]朱介英. 瑰丽的静域一梦:张大千敦煌册[M]. 北京:北京师范大学出版社,2009:13.

[7]高阳. 梅丘生死摩耶梦——张大千传奇[M]. 北京:中华书局,1988:165-166.

[8]赵声良. 关于台北故宫藏两幅传为“隋代”的绢画[J]. 敦煌研究,2011(5):16.

[9]段文杰. 临摹是一门学问[J]. 敦煌研究,1993(4):11.

[10]段文杰. 敦煌文物的保护和临摹[J]. 敦煌研究,1995(2):14.

[11]孙儒僩. 艰苦岁月 忍辱负重 敦煌事业的带头人[J]. 敦煌研究,2011(3):9.

[12]刘进宝. 向达与张大千:关于张大千破坏敦煌壁画的学术史考察[J]. 中华文史论丛,2018(2):349-379.

[13]常沙娜. 走向敦煌[J]. 敦煌研究,2014(3):11.

[14]常沙娜. 黄沙与蓝天——常沙娜人生回忆[M]. 北京:清华大学出版社,2013:58.

[15]车守同. 国立敦煌艺术研究所的时代背景与史事日志[D]. 上海:华东师范大学,2013:12.

[16]车守同. 国立敦煌艺术研究所的时代背景与史事日志(上)[M]. 台北:擎松图书出版有限公司,2013.

[17]教部拟保存敦煌壁画 成立敦煌艺术研究所[N]. 申报,1948-01-29.

[18]敦煌研究所制定壁画管理办法[J]. 教育通讯(汉口),复刊4(12):33-34.

[19]车守同. 国立敦煌艺术研究所的时代背景与史事日志(下)[M]. 台北:擎松图书出版有限公司,2013:417-418.

[20]临摹敦煌壁画管理办法制定[J]. 外交部周报,1948(60):2.

[21]常书鸿. 从敦煌近事说到千佛洞的危機(四)[N]. 大公报. 1948-12-13.

[22]刘诗平,孟宪实. 敦煌百年——一个民族的心灵历程[M]. 广州:广东教育出版社,2000:271.

[23]段文杰. 敦煌研究院五十年[J]. 敦煌研究,1994(2):1-6.

[24]段文杰. 悼念敦煌文物事业的开创者常书鸿先生[J]. 敦煌研究,1994(4):2.

[25]Vincent Irene Vongehr. The Sacred Oasis:Caves of the Thousand Buddhas,Tun-Huang[M]. London:Faber & Faber,1953.

[26]韦生特. 敦煌千佛洞[M]. 赵唐理,译. 台北:“中央”文物供应社,1954:63.

[27]陈明. 印度汉学家师觉月1948年敦煌考察钩沉[J]. 敦煌研究,2021(2):140-149.

[28]顾颉刚. 顾颉刚日记:第6卷上:1947-1948[M]. 台北:台湾联经出版公司,2007:340-341.

[29]诗人陈梦家将往敦煌去[N]. 甘肃民国日报,1948-10-25 (2).

[30]敦煌考古事毕 陈梦家等返兰[N]. 西北日报,1948-11-16(2).

[31]Gray Basil,Vincent John B. Buddhist Cave Paintings at Tun-Huang[M]. London:Faber & Faber,1959.

[32]王进玉. 常书鸿所长对敦煌石窟保护所作的贡献[C]//敦煌研究院. 2004年石窟研究国际学术会议论文集(上). 上海:上海古籍出版社,2006:116-137.