榆林窟第39窟回鹘供养人研究

陈菊霞 刘宏梅

内容摘要:榆林窟第39窟前甬道南北两壁分别绘男女供养人共计47身,其中僧尼5身、世俗男女供养人42身。本文通过考察供养人题名和分析供养人的排列规律认为这些供养人都出自同一家族,即安氏家族。这些安氏是回鹘化了的粟特人后裔,其中男供养人中最尊贵的一位出任沙州回鹘宰相,是瓜州最高长官,他将女儿嫁给了沙州回鹘可汗。榆林窟第39窟正是以这位回鹘宰相为代表的安氏家族在沙州回鹘王国时期重修的家族窟。

关键词:榆林窟第39窟;回鹘供养人;沙州回鹘王国

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)06-0001-11

A Study on the Uighur Donors of Cave 39 at the Yulin Grottoes

CHEN Juxia LIU Hongmei

(Shanghai University, Shanghai 200444)

Abstract:There is a total of 47 male and female donor figures painted on the south and north walls of the front corridor of cave 39 at the Yulin Grottoes, among which 5 can be identified as monks and nuns and 42 are secular people. By examining the titles of these figures in the inscriptions and matching them with the order of arrangement in the images, it has been concluded that all the donors were from the same family and shared the surname of An. This family descended from Uighur-influenced Sogdians, and a notable male donor among them is recorded as having once acted as the Prime Minister of the Uighur regime in Shazhou prefecture, which was the highest official position in the Guazhou region. Extant historical records contain an account of him marrying his daughter to the Uighur Khan of Shazhou. Cave 39 at Yulin was the family cave of the An family, who were famous throughout the region because of their political and social influence in Shazhou; the family renovated the cave during the Uighur Kingdom period when they held power in the region.

Keywords:cave 39 at Yulin; Uighur donors; Shazhou Uighur Kingdom

(Translated by WANG Pingxian)

第39窟位于甘肅省瓜州县榆林窟西崖北端,为前甬道、前室、后甬道、后室结构的中心柱窟。关于此窟的营建年代,有北魏说[1]{1}、唐代说[2-5]和宋代说[6]等。该窟后来整体重修。关于这次整体重修的年代,学界也存有分歧,有回鹘[2]220[3]263[6]101-102[7-14]和西夏[15-18]两种说法。至元代和清代,该窟又进行过局部重修[2]220。

关于第39窟的整体重修年代,我们认可回鹘说,并尝试在前贤的研究成果基础上拟对这次进行整体重修的功德人,即绘制于前甬道南北两壁的供养人展开全面考察和研究。

一 第39窟供养人布局与数量

榆林窟第39窟的供养人分布在前甬道南北两壁,南壁画男供养人,北壁画女供养人。两壁的中部均用卷草纹横条装饰带将壁面分隔为上下空间结构,大体以上下两排形式绘制供养人。供养人均为立姿,或持香炉,或拿花枝,或双手合十,面向主室礼佛。因为第39窟坐西向东,所以身份和地位高的供养人以及僧尼都集中在南北两壁的西端和中部。

全体供养人中,前甬道南壁西起第1身和第2身男供养人,无论是形象特征还是排列方式都十分特殊。画像异常高大,几乎占据了上下两段壁面。其后的男供养人像按上下两行排列,其中上排西起第1身为比丘,之后为9身男供养人;下排共9身男供养人。这样,前甬道南壁共有供养人21身,其中比丘1身,世俗男供养人20身。此外,还有2身侍从和1身孩童(图1)。

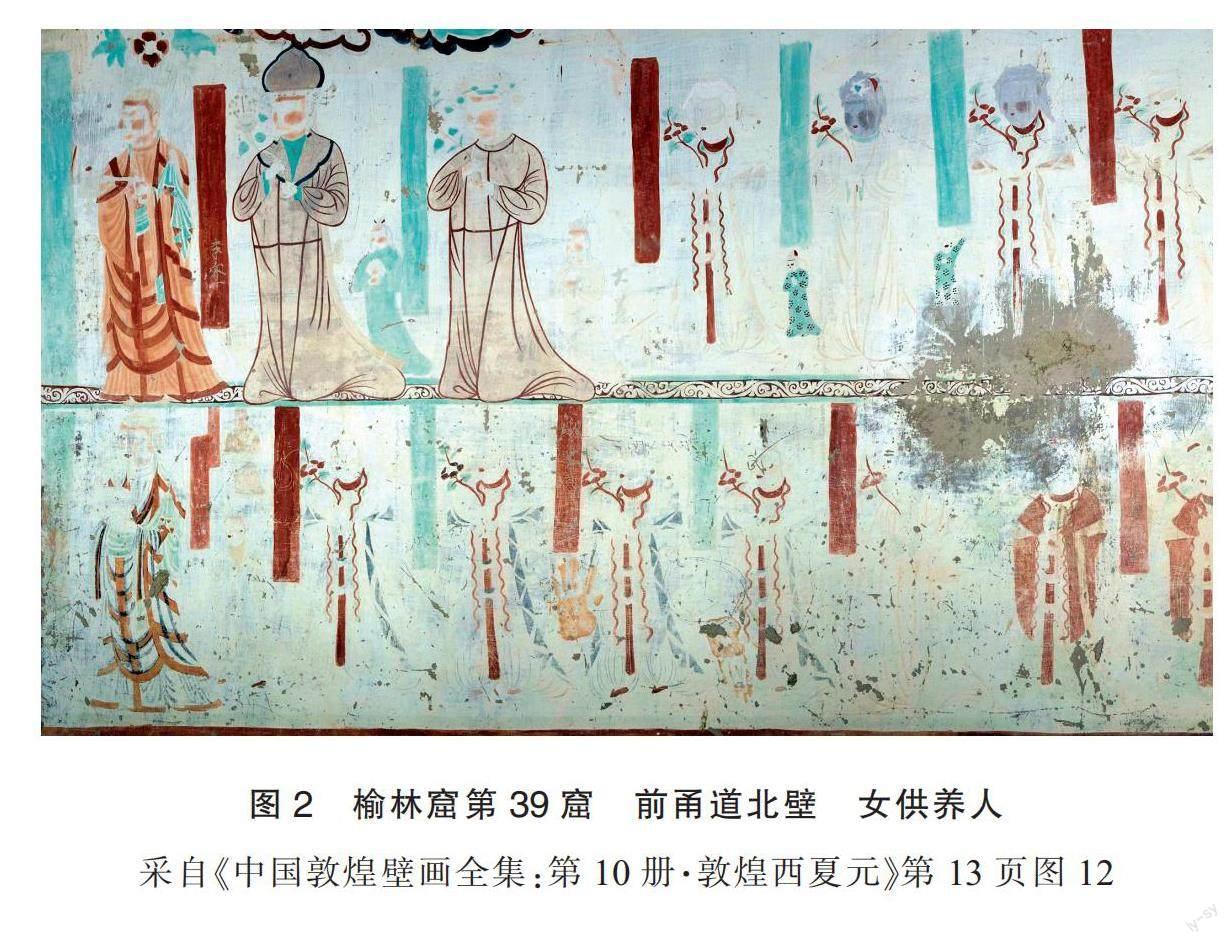

前甬道北壁的供养人都按上下两行排列。上排西起第1身为比丘尼,之后为10身女供养人。下排西起第1身亦为比丘尼;第2、3身供养人上下排列,下方为比丘尼,上方供养人形象略小,或许是年龄小的沙弥尼{2}。这三位僧尼之后又有12身女供养人。这样,前甬道北壁共有供养人26身,其中比丘尼和沙弥尼共4身、世俗女供养人22身。此外,还有2身侍女和3身未成年人{3}(图2)。

二 重量级供养人考察

从榆林窟第39窟前甬道南北两壁这47身供养人的形象来看,无疑前甬道南壁西起第1身最为高大。他的画像几乎占据了上下两段的位置,而且身后配置持杖的侍从。这身供养人面部浑圆,体态丰健,头戴三叉冠,身穿赭色圆领窄袖大团花长袍,系软硬两条腰带,上部的软腰带为黑色,正中有长绶带垂下;下部是革带,左右挂着日常生活所用的短刀、解结锥、荷包、火石袋等蹀躞七事(图3)。

这身供养人的左上方有榜题框,写着半楷书体的回鹘文,松井太先生释读如下:

汉译为:

此乃颉于迦斯(宰相)·相温·于越·毕里哥·伯克阁下之真影,愿他能得到上天之宠而幸福![19]

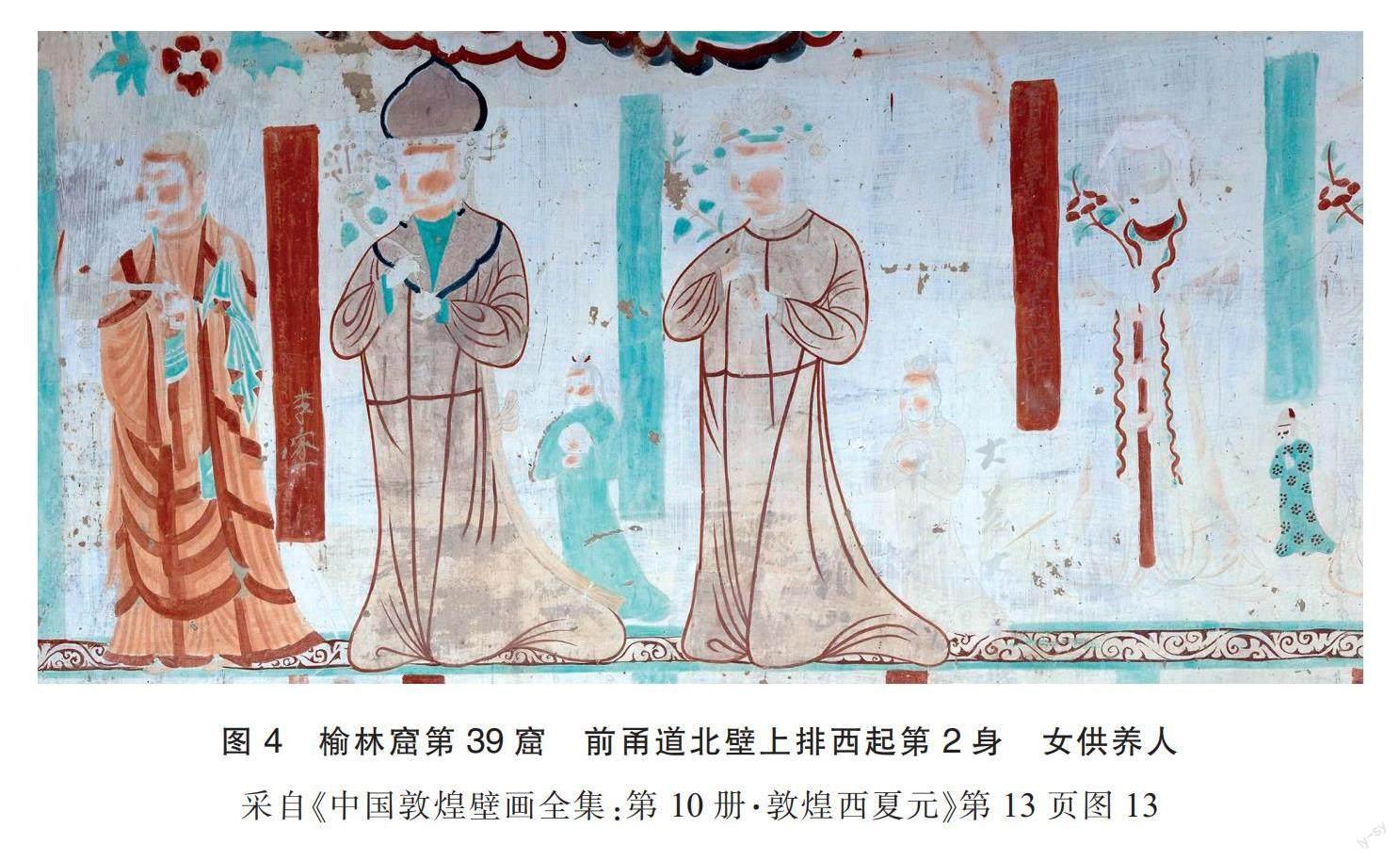

前甬道北壁的世俗女供养人,上排西起第2身无疑最为尊贵(第1身为比丘尼)。一方面,她的供养人画像略显高大,而且站立在中部的卷草横条装饰带上,而除了她身后的第3身供养人外,其他世俗供养人都站立在装饰带的上方;另一方面,她享有与前甬道南壁西起第1身男供养人一样的礼遇,身后也配有侍者。

这位女供养人头戴桃形冠,冠上的装饰已完全脱落,从留存遗迹看,我们怀疑原本可能是沥粉推金,后被人剥掉了。冠后垂绸带,长度及地,在腰部打有花结。内穿绿色圆领衣,外着翻领窄袖长袍。显然,这身供养人的穿戴是典型的回鹘装。这位供养人身后紧跟一位侍女(图4)。

这位女供养人的右前方有红褐色的榜题框,上面写有半楷书体的回鹘文,森安孝夫先生释读如下[19]211:

汉译为:

第39窟世俗供养人中最尊贵的二位男女供养人,一位是回鹘可敦,一位是回鹘宰相。关于这二者之间的关系,松井太先生提出了两种可能性:一是这位可敦嫁给了题名为宰相的男供养人;二是这位可敦是题名为宰相的回鹘男供养人的女儿,因嫁给了回鹘王室而成了可敦[19]211。我们认为,从供养人的形象来看,第一种可能是不存在的。因为作为回鹘可汗之妻的可敦的供养人形象远小于任职将军兼宰相的供养人,这是完全违背礼仪制度和石窟供养人绘制规律的。并且,回鹘宰相的夫人也不能称为“可敦”。出现这种差异现象,只能证明松井太先生第二种推测的合理性,即这位回鹘可敦是这位回鹘宰相的女儿,她因为嫁给回鹘可汗而称为“可敦”。这一现象使我们联想到了莫高窟第98窟于阗国王李圣天和归义军节度使曹议金的供养人排列关系。该窟甬道南壁西起第1身为曹议金供养人画像,主室东壁门南第1身和第2身为于阗国王李圣天夫妇供养人画像。虽然李圣天贵为一国之君,但作为节度使曹议金的女婿,他的画像是面向曹议金供养人画像所在的甬道方向站立的。

既然回鹘宰相是第39窟最尊贵的供养人,那么,他的夫人当在女供养人中占据重要地位。我们来看回鹘可敦之后,即上排西起第3身女供养人。这身女供养人与回鹘可敦一样站立在北壁中部的卷草横条装饰带上,她的袍衣除了是圆领外,其款式几乎与可敦的一模一样,但头冠却截然不同,是四树凤鸟冠,这是曹氏归义军时期节度使家族女供养人(除回鹘公主、于阗皇后及公主外)及其姻亲女供养人常佩戴的礼冠。这位女供养人的身后也跟随一名侍者。

这位女供养人的右前方有绿底榜题框,残存题记云:“敕受(授)……一心供养”[8]264。令人遗憾的是,该供养人的封号和姓氏都已漫漶不清,但“敕受(授)”二字说明,她的封号应是中原王朝所赐封的。从她的画像特征、排列位次以及残存题名来看,她当是前甬道南壁西起第1身供养人,即回鹘宰相之夫人,应该也是回鹘可敦之母亲。

既然第39窟前甬道南壁西起第1身供养人与对面上排西起第2身和第3身女供养人是一家人,那么,前甬道南壁西起第2身供养人又和他们是什么关系呢?

前甬道南壁西起第2身供养人头戴扇形冠,身穿蓝色圆领窄袖长袍,袍衣上装饰着花叶团纹图案。其腰带与第1身供养人的完全一样,手持圆形香炉。这身供养人的左上方也配置榜题框,但题名文字已完全无法识读(图5)。

虽然这位供养人的扇形冠表明他的职官要低于他前面头戴三叉冠的供养人[11]217[19]211,但他异常高大的形象和身后的侍从却都突显出他尊贵的地位。我们前面做过分析,他前面的回鹘宰相的供养人形象比对面回鹘可敦的高大,是因为他是可敦的父亲,而这位供养人形象也高于对面的可敦,这只能说明他也是可敦的父辈,应该与回鹘宰相为弟兄关系。

以上通过对第39窟最重要的4身世俗供养人的考察与分析,我们认为他们属于同一家族。

三 安姓供养人

虽然第39窟前甬道南壁西起的前两身男供养人地位尊贵,但遗憾的是,榜题都没有留存姓名。我们暂且来看世俗男供养人中的第3号人物,即前甬道南壁上排第2身供养人(第1身为比丘),他的头冠以及袍衣的颜色、样式及服饰图案都与西起第2身男供养人的完全一致。这说明二人的官职级别应相近,但是,两人的供养人形象和所持供物却存在明显差异,前者形象小、持花枝供养,后者形象大、持香炉供养,这又说明前者的地位较后者低(图1)。以上两人的相似性与差异性只能说明他们的官职级别相近,但辈分不同,前者应是晚辈,也就是说,二人应属同一家族。

非常庆幸的是,这位世俗男供养人中的三号人物的题名保存完整,即“内亲知客大都头安隆加奴一心供养”{1}。“大都头”之官职不见于敦煌藏经洞出土文献,应是回鹘时期才出现的职官名称。“知客”指客司机构中负责接待使者、外出奉使等事务[23]。此处的“客”应指回鹘汗国的客司,是回鹘汗国为处理与周边邻邦交往活动而设置的专门性外事机构。“大都头”职官前加“内亲”说明安隆加奴是回鹘可汗的亲信。

前甬道南壁下排侍从之后的第2身男供养人题名为“□□□子安 善 奴”[8]264。此题名前三字依据本窟供养人的题写规律,当是“清信弟”三字。值得注意的是,這身男供养人排位靠前,而且也姓“安”。

前甬道南壁上排西起第3身和第4身供养人都残存部分题名,张伯元先生的录文没有录出姓氏[8]263,但周晓萍的博士论文录文和我们在现场考察时都辨识出这两位供养人题名“清信弟子”后还能隐约看到“安”字[14]182。现将这两身供养人题名转录如下:

第3身供养人:

清信弟子安□山奴一心供养

第4身供养人:

清信弟子安……

这两位供养人题名表明他们也属安姓成员。

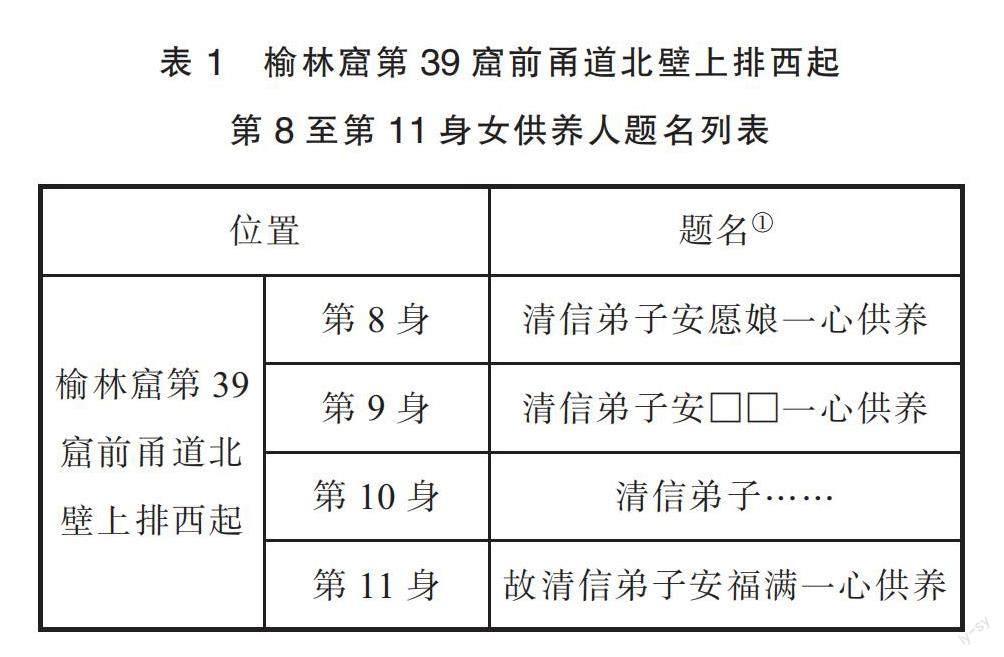

我们再来看一组女供养人,即前甬道北壁上排第8至第11身女供养人。这4身女供养人的画像高度基本一致,而且服饰完全相同,均穿蓝色圆领窄袖长袍的回鹘装。现将她们残存的题名列表比较(表1)。

列表题记表明,这四身供养人中能识读姓氏的有三位,竟然都为安姓。这种整齐划一的排列组合以及她们的服饰特征,使我们有理由推测第10身女供养人也当为安氏。

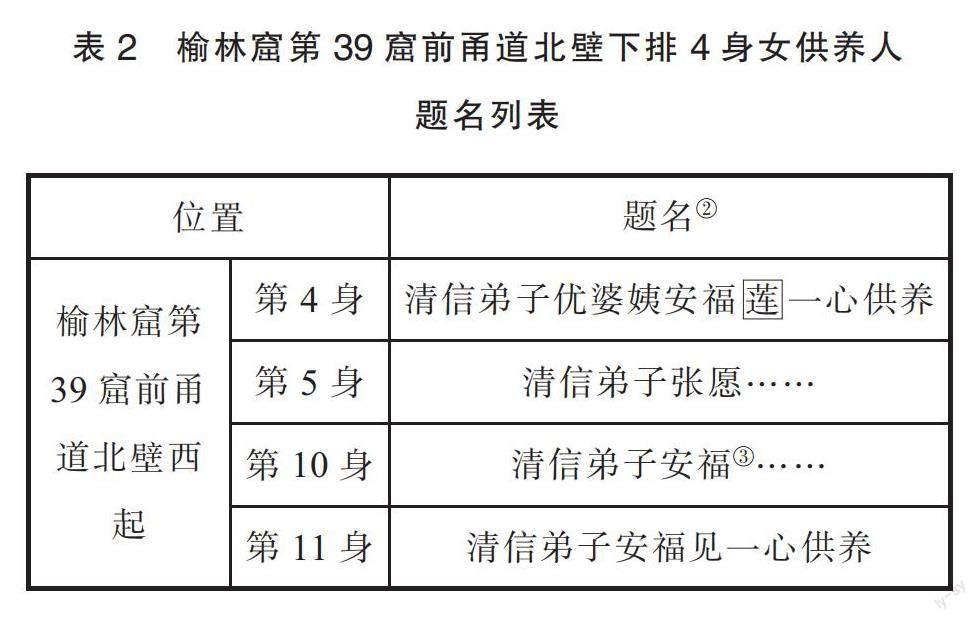

我们再来看前甬道北壁下排的女供养人,现留存姓氏的女供养人只有四身,现将她们的位置和题名列表比较(表2):

前甬道北壁下排共有12身世俗女供养人,而她们题名中留存姓氏的只有上表所列的4位供养人。我们注意到,除了第5身供养人姓张外,其他3位供养人都姓安,且均以“福”字排辈。以“福”字排辈的安姓女供养人又见于我们前文所说的上排第11身女供养人,她名为“安福满”。

四 安家窟之推定

第39窟的供养人题名漫漶严重,现留存姓氏的供养人共有16人。前节我们考察了10位安姓供养人,下面我们再对另6位非安姓供养人的分布位置加以考察。

这6位非安姓供养人主要分布在两个区域。第一个区域是前甬道南壁上排东端,均为男供养人。他们的具体位置和题名转录如下{4}:

第5身供养人:

清信弟子 赵 诸 兆 一心供养

第7身供养人:

清信弟子梁奴子一心供养

第9身供养人:

清信弟子梁 慕 安一心 供养

我们注意到,上列3位非安姓男供养人的位置相对集中,而且与他们相对的正是我们上节所讨论的前甬道北壁上排西起第8至第11身的4身安姓女供养人。如果从敦煌石窟男女供养人的排列规律来看,这几位非安姓男供养人应该是4位安姓女供养人的夫婿及儿子。

第二个区域是前甬道北壁中部的上下排女供养人,她们的具体位置和题名{1}转录如下:

上排西起第4身供养人:

清信弟子石会美一心供养

第5身供养人:

清信弟子大佛奴一心供养

第7身供养人:

故清信弟子王□见

下排西起第5身:

清信弟子张愿……

从上列供养人的位置和题名可看出,这个区域分布的非安姓供养人均为女性,而与她们相对的男供养人中,留存姓氏的仅有4位,都为安姓,他们分别是前甬道南壁上排第2身供养人安隆加奴、第3身供养人安□山奴、第4身供养人安某以及前甬道南壁下排第2身男供养人安 善 奴。由此,我们认为这几位非安姓的女供养人当是对面安姓男供养人之妻。

通过对10位安姓供养人和6位非安姓供养人的考察,我们发现他们的分布位置较为特殊,安姓男供养人与非安姓女供养人、安姓女供养人与非安姓男供养人形成对应排列关系。这种对应排列现象符合家族窟供养人的排列规律,由此,我们判定第39窟当为安氏家族窟。

为了强化这一判定,我们再来回顾一下前文得出的几点认识:

一、第39窟最尊贵的4位世俗供养人,即前甬道南壁西起前2身男供养人和前甬道北壁上排西起第2身和第3身供养人,属同一家族成员。

二、就世俗男供养人的形象和排位来看,最重要的几位供养人能知道姓氏的都为安姓,如前甬道南壁上排第2身供养人安隆加奴、第3身供养人安□山奴、第4身供养人安某和前甬道南壁下排第2身男供养人安 善 奴。另外,我们还推定出安隆加奴和西起第2身男供养人存在亲属关系,前者的辈分低于后者。

三、前甬道北壁上排东端有4身像高和服饰一致的女供养人,她们均为安氏。

四、前甬道北壁下排的世俗供养人,能知道题名中留存姓氏的供养人仅有4位,而其中3位都姓安。更值得注意的是,有4位安姓女供养人都以“福”字排辈。

此外,供养人行列中,在1身男供养人和3身女供养人的前面都各有1身未成年人,这也是家族窟的表象之一。这些充满活力的孩童或未成年人象征着家族的繁盛和未来。

基于以上供养人的排列规律和人物关系的考察与分析,我们判断第39窟当为安家窟。而这位回鹘宰相正是安家窟的核心人物,当是该窟的功德主。

五 安家窟的重修年代与历史背景

重修第39窟的安氏家族当是粟特人的后裔。关于我国安氏的来源,学界认为主要有两个来源:一是安息王子安世高的后代,二是安国人[24-25]。据《隋书·西域传》记载,安国正是汉朝时的安息国,其文云:“安国,汉时安息国也。王姓昭武氏,与康国王同族。”[26]此处所说的“昭武氏”,即《新唐书·西域传》所记载的昭武“九姓”,文云:“康者……枝庶分王,曰安,曰曹,曰石,曰米,曰何,曰火尋,曰戊地,曰史,世谓‘九姓’,皆氏昭武。”[27]安姓作为昭武九姓之一,生活在锡尔河与阿姆河之间的地区,即粟特地区。所以,昭武九姓人又被称作粟特人。而安国在今天乌兹别克斯坦的布哈拉一带。

判定这个安氏家族为粟特人后裔,除了依据其姓氏来源外,还有一个重要依据,就是前甬道北壁上排西起第4身女供养人的名字为“石会美”[8]264。在前述昭武九姓中便有石姓。而且这位“石会美”位于回鹘可敦和回鹘宰相夫人之后,可谓第39窟第3号世俗女供养人,当是回鹘宰相之弟或是回鹘大都头安隆加奴的夫人。安氏家族与石氏通婚也说明直至此时粟特人后裔还遗留着昭武九姓间通婚的习俗。

当然,第39窟所有男性世俗供养人都着回鹘装,最尊贵的男供养人头戴三叉冠,多数男供养人戴扇形冠,两位供养人题名用回鹘文题写,等等,这些现象都说明该窟的供养人已是回鹘化了的粟特人后裔。而且,这个安氏家族能出现回鹘可敦和回鹘宰相这样重量级的人物,他们当是回鹘汗国的显贵。沙州回鹘时期留存的文献非常稀少,我们尚无法了解这个安氏家族更多的信息。据《宋会要辑稿·蕃夷五》记载,康定二年(1041)二月,入宋朝贡的沙州回鹘使团之“大使”是安谔支。不知安谔支是否出自这个安氏家族。关于唐五代敦煌地区的安氏,赵倩做过全面研究[25]7-9,此不赘述。

据史书记载,有不少粟特人活跃在回鹘汗国,有些还身居要职,甚至出任宰相。薛宗正说:“北回纥汗国后期的宰相虽仍承袭内、外宰相之名,却未必真正出身于内外九部,能干的粟特人亦可出任此位,安允合跃居大相之位似即其例。其中个别宰相,历仕数朝,功勋卓著,还授予颉于迦斯(ugasi)名号,意为采邑掌权者,亦即辅政大臣之意,权势尤重。”[22]30杨富学先生指出,像《回鹘米副侯墓志》《旧唐书》《册府元龟》所记载的米副侯、康赤心和安摩诃都是回鹘化的粟特人,都曾以回鹘使者身份出使唐朝[28]。邵明杰也专文考察了粟特人回鹘化的历程[29]。

那么,第39窟这些回鹘化了的粟特人后裔究竟归属于哪个回鹘政权?而这位安姓回鹘宰相又是何时出任宰相的?

如果要讨论第39窟的重修时间和历史背景,就无法绕开学界存有争议的西州回鹘与沙州回鹘问题。下文我们想参考和借鉴前贤的研究成果,并结合我们自己的理解,简要谈谈我们对这一问题的看法。

在曹氏归义军时期,除了慕容归盈外,瓜州的最高长官都由节度使曹氏家族成员担任,最后一位是曹贤惠。《宋会要辑稿》记载:“大中祥符七年(1014)四月,以归义军兵马留后曹贤顺为本军节度使,弟贤惠为检校刑部尚书、知瓜州、归义军掌书记。”[30]时至1030年,瓜沙地区发生了大事。《宋史》记载:“(天圣)八年(1030),瓜州王以千骑降于夏”[31]。汤开建和马明达先生对此分析说:“沙州曹贤顺很可能被起事的回鹘杀害,镇守瓜州的曹延惠(贤顺据沙州称敦煌王,其弟延惠镇瓜州亦有可能称瓜州王)只好奔降西夏。从此,沙州回鹘自己的政权正式出现。”[32]

汤、马两位先生的上述分析是精辟的,也得到了学界的认同。如刘玉权先生说:“公元1030年,沙州回鹘人起事,掀起动乱,曹氏政权被瓦解,曹贤顺本人可能就在这场动乱中被害。沙州归义军的历史由此告终。”[33]冯培红说:“1030年,曹贤顺为沙州回鹘所杀,归义军最终覆亡。”[34]等等。

1030年,推翻归义军政权、执掌瓜沙大权的主要是瓜沙地区的回鹘势力。因为自节度使曹元忠去世后,瓜沙地区就开始出现回鹘化倾向。其实,早在840年,回鹘举国西迁时就有部落迁居瓜沙一带。如《松漠纪闻》记载:“回鹘自唐末浸微……甘、凉、瓜、沙旧皆有族帐,后悉羁縻于西夏。”[35]还有西州离乱时逃到敦煌附近的西州回鹘。如P.3272《丁卯年(976)正月廿四日甘州使头阎物成去时书本》记载:“因为西州离乱,恶弱之人极多到来。”[36]在曹延禄掌权时期,敦煌地区还形成了以回鹘为主的“沙州蕃族”部落[37]。当1028年西夏攻灭甘州回鹘后,又有一部分甘州回鹘西窜,他们与原有瓜沙地区的回鹘部落汇合,进一步壮大了瓜沙地区的回鹘势力[32]72。

1030年的这次瓜沙地区的回鹘叛乱,一定是受到了西州回鹘汗国(又称龟兹回鹘汗国)的外援和极大支持。因为就在同年十一月,龟兹国和沙州回鹘一起进贡。如《宋会要辑稿·蕃夷七》记载:天圣八年(1030)十一月 “十五日,龟兹国遣使李延庆贡玉带……沙州遣使贡玉、玉版……”[30]9950而且次年正月又一起进贡,如《续资治通鉴长编》记载,天圣九年(1031)正月“己未,龟兹国、沙州并遣使贡方物”[38]。之后还有二次共同朝贡[39]。这些事实反映出西州回鹘与沙州回鹘有着不同一般的关系[40]。

此外,瓜沙发生的另一件大事也能说明西州回鹘势力对沙州回鹘的影响。即《续资治通鉴长编》载云:景祐三年(1036)“赵元昊……私改广庆三年曰大庆元年。再举兵攻回纥,陷瓜、沙、肃三州。”[38]2813这一记载说明西夏于景祐三年(1036)打败回鹘并占领瓜沙。然而,很多迹象却表明西夏并没有对瓜沙进行有效的统治。如史书有景祐四年(1037)沙州出使宋朝的记载:

(景祐)四年正月九日,龟兹国遣使李延贵贡花蕊布葛……沙州遣使、副(使)杨骨盖靡是贡玉牛……名马。[30]9951

景祐四年六月,沙州大使杨骨盖、副使翟延顺入贡。[30]9837

值得注意的是,正月九日的这次朝贡还是与龟兹回鹘一起的,而且,之后的十余年间也都有朝贡。据此,李正宇先生说“西夏既破瓜沙却未能继续占据瓜沙,最迟在景祐四年元月,瓜沙地区的主宰者已是回鹘政权”[39]163。杨富学先生对此分析说,1036年西夏攻下瓜沙后,并未真正统治敦煌,而是让位于回鹘,直到1068年以后西夏才直接控制了敦煌[41]。由此来看,沙州回鹘能起死回生,仅凭一己之力是不可能的,他们一定是得到了西州回鹘强有力的支援。

关于西州回鹘对沙州回鹘的影响,持西州回鹘说的森安孝夫先生已有诸多论证[42-44],此不再赘述。如果仅从石窟艺术影响来看,西州回鹘的影响是非常显著的。如像很多学者所指出的,莫高窟第409、148、237窟和西千佛洞第16窟的回鹘王和王妃等人的服饰与新疆柏孜克里克石窟、北庭西大寺等石窟中的回鹘王和王妃的供养人服饰类同。刘玉权、刘永增等先生也指出敦煌回鹘石窟中的绘制题材、风格都深受西州回鹘佛教艺术的影响,等等[13-14][33]216-217[45]。

然而,贾应逸与侯世新先生对莫高窟第409窟的供养人与高昌回鹘供养人进行比较研究时指出“我们明显地可以看出莫高窟第409窟的回鶻王及其王妃的供养像与柏孜克里克,甚至北庭西大寺,即西州回鹘(或称高昌回鹘)的供养人像有着同一民族相似的地方,但也存在十分明显的区别,表明两者并非一个政权”[46]。我们认为这一结论是可信的,也赞同李正宇和杨富学等先生主张的沙州回鹘说,即沙州回鹘是独立的回鹘政权[10][39]149-172。

通过以上分析,我们认为西州回鹘虽然在沙州回鹘建国以及后来抗击西夏并维持统治中给予了极大的声援与支持,但沙州回鹘并不隶属于西州回鹘,或许二者之间采取的是羁縻制度。因为沙州回鹘持续独立进贡已足够说明它具有极强的独立性[47]。此外,《续资治通鉴长编》和《宋会要辑稿》还分别提到“沙州镇国王子”[38]1191-1192和“沙州北亭可汗王”[30]7768,这都充分说明沙州回鹘是一个独立的政权。该沙州回鹘政权一直维持到1067年(或其前不久)才被西夏所推翻[39]170-172[41]297。

由此,我们可将第39窟的这次整体重修时间大体推定在沙州回鹘时期,即1030至1067年之间。关于第39窟前甬道南壁西起第1身最尊贵的男供养人,刘玉权先生认为他是瓜州地方的回鹘首领[33]301。松井太先生认为可能是由西州回鹘以“沙州将军”之名派至沙州的重臣,负责敦煌地区的统治[19]213-214。对比这两种看法,我们认为刘先生的看法更符合实情。因为以这位回鹘宰相为代表的安氏家族在榆林窟重修大型的家族窟这一实事说明这个安氏家族是长期定居于瓜州的,且离榆林窟不远。笔者曾对曹氏归义军晚期在榆林窟营建和重修的第20、33、34、35、36窟做过考察,他们都是距榆林窟不远的悬泉镇或锁阳城的瓜州州府、军府的军民或当地家族出资营建和重修的[48-51]。而这一时期的家族窟,往往都是为了纪念家族所发生的重大事件,尤其是家族成员被擢升出任显官要职,或是与最高统治家族缔结婚姻时会通过修窟活动来表达庆贺。而且,家族窟会选择就近营建,这样可方便家人在窟内择机举办相关的佛事活动。

另外,第39窟的一些女供养人的头冠和服饰都是曹氏归义军时期的服饰,而且此窟供养人除个别重要人物外,都用汉字书写榜题,安氏家族的女性以“福”字排辈等,这些明显的汉化倾向说明安氏家族应该是长期定居在瓜沙一带的回鹘人。

安氏家族涌现出回鹘宰相和回鹘可敦这样重量级的人物應是这个家族无上的荣耀,这也间接反映出这个家族在沙州回鹘汗国中的重要地位。关于这位安姓可敦所嫁的沙州回鹘可汗,由于缺失相关信息,我们不能做具体判定。但沙州回鹘最高首领出现过“沙州镇国王子”和“沙州北亭可汗”之记载,据李正宇先生分析,他们有可能是同一人[39]161,所以也不排除这位可敦所嫁的是沙州镇国王子和沙州北亭可汗的可能性。或许在莫高窟第409、148、237窟和西千佛洞第16窟的回鹘王妃供养像中当有这位可敦的画像。

总之,通过考察榆林窟第39窟供养人题名和排列规律,我们发现他们都是安氏家族成员,且是回鹘化了的粟特人后裔。这个安氏家族在瓜沙地区当拥有极强的族势,家族成员中不仅有掌控瓜州的回鹘宰相,还有嫁给沙州回鹘可汗的可敦。在沙州回鹘汗国时期,即1030—1067年间,作为瓜州最高部落首领的沙州回鹘宰相带领家族成员在榆林窟重修了第39窟。

参考文献:

[1]阎文儒. 安西榆林窟调查报告[M]//敦煌研究院. 榆林窟研究论文集:上. 上海:上海辞书出版社,2011:36.

[2]敦煌研究院. 敦煌石窟内容总录[M]. 北京:文物出版社,1996:220.

[3]霍熙亮. 榆林窟、西千佛洞内容总录[M]//敦煌研究院. 中国石窟·安西榆林窟. 北京:文物出版社;东京:株式会社平凡社,1997:263.

[4]敦煌研究院. 榆林窟艺术[M]. 南京:江苏美术出版社,2014:5.

[5]刘人铭. 政治的隐喻:榆林窟第39窟主室题材布局内涵探析[J]. 西夏学,2021(2):274.

[6]罗寄梅. 安西榆林窟的壁画[M]//敦煌研究院. 榆林窟研究论文集:上. 上海:上海辞书出版社,2011:101.

[7]谢稚柳. 敦煌艺术叙录[M]. 上海:上海古籍出版社,1996:493-495.

[8]张伯元. 安西榆林窟[M]. 成都:四川教育出版社,1995:171.

[9]刘玉权. 关于沙州回鹘洞窟的划分[C]//敦煌研究院. 1987年敦煌石窟研究国际讨论会文集·石窟考古编. 沈阳:辽宁美术出版社,1990:1-29.

[10]杨富学. 沙州回鹘及其政权组织——沙州回鹘研究之一[C]//敦煌研究院. 1990年敦煌学国际研讨会文集·

史地语文编. 沈阳:辽宁美术出版社,1995:175-200.

[11]谢静. 敦煌石窟中的少数民族服饰文化研究[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2001:207.

[12]沈雁. 中国古代北方少数民族服饰研究·回鹘卷[M]. 上海:东华大学出版社,2013:37.

[13]刘人铭. 敦煌沙州回鹘石窟图像研究[D]. 西安:陕西师范大学,2019:9.

[14]周晓萍. 敦煌石窟回鹘佛教艺术研究[D]. 兰州:兰州大学,2021:180-195.

[15]李浴. 榆林窟佛教艺术内容调查[M]//敦煌研究院. 榆林窟研究论文集:上. 上海:上海辞书出版社,2011:26.

[16]史金波. 西夏皇室与敦煌莫高窟刍议[M]. 西夏学:第4辑. 银川:宁夏人民出版社,2009:165-171.

[17]汤晓芳. 对莫高窟409窟壁画人物“回鹘国王”的质疑[J]. 西夏研究,2018(3):54-61.

[18]任怀晟. 敦煌莫高窟第409窟、237窟男供养人像思考[J]. 敦煌学辑刊,2019(3):91-103.

[19]松井太,著. 白玉冬,译. 敦煌莫高窟、安西榆林窟的回鹘语题记[C]//西域—中亚语文学研究·2012年中央民族大学主办西域—中亚语学术研讨会文集. 上海:上海古籍出版社,2015:212.

[20]蔡远卓,吕钊. 回鹘首服社会属性及文化内涵研究[J]. 西安工程大学学报,2017(3):352.

[21]冯景运. 中古北族可敦制度研究[D]. 西安:西北大学,2019:40.

[22]薛宗正. 北回纥汗国的政权组织、社会经济和宗教信仰[J]. 西域研究,1994(4):29.

[23]冯培红. 敦煌归义军职官制度——唐五代藩镇官制个案研究[D]. 兰州:兰州大学,2004:97.

[24]吴玉贵. 凉州粟特胡人安氏家族研究[M]//荣新江. 唐研究:第3卷. 北京:北京大学出版社,1997:317.

[25]赵倩. 唐五代敦煌安氏研究[D]. 兰州:兰州大学,2019:7-9.

[26]魏徵,等. 隋书:第83卷:西域传[M]. 北京:中华书局,1973:1849.

[27]欧阳修,宋祁. 新唐书:第221卷:西域传[M]. 北京:中华书局,1975:6243.

[28]杨富学. 大唐西市博物馆藏《回鹘米副侯墓志》考释[J]. 民族研究,2015(2):83-84.

[29]邵明杰. 论入华粟特人流向的完整线索及最终归宿——基于粟特人“回鹘化”所作的考察[J]. 青海民族研究,2010(1):116-123.

[30]徐松,辑. 宋会要辑稿:第198册[M]. 北京:中华书局,1957:7768.

[31]脱脱,等. 宋史:第485卷:外国一:夏国传上[M]. 北京:中华书局,1977:13992.

[32]汤开建,马明达. 对五代宋初河西若干民族问题的探讨[J]. 敦煌学辑刊,1983(4):72.

[33]刘玉权. 沙州回鹘石窟艺术[M]//敦煌研究院. 中国石窟·安西榆林窟. 北京:文物出版社;东京:株式会社平凡社,1997:216.

[34]冯培红. 敦煌的归义军时代[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2013:453.

[35]洪皓. 松漠纪闻[M]. 翟立伟,标注. 长春:吉林文史出版社,1986:15.

[36]唐耕耦,陆宏基. 敦煌社会经济文献真迹释录:第4辑[M]. 北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990:411.

[37]杜海. 敦煌曹氏归义军史研究[D]. 兰州:兰州大学,2015:158.

[38]李焘. 续资治通鉴长编:第110卷:仁宗[M]. 北京:中华书局,1992:2552.

[39]李正宇. 悄然湮没的王国——沙州回鹘国[M]//敦煌研究院. 1990年敦煌学国际研讨会文集·史地语文编. 沈阳:辽宁美术出版社,1995:159.

[40]陆庆夫. 归义军晚期的回鶻化与沙州回鹘政权[J]. 敦煌学辑刊,1998(1):23.

[41]杨富学. 回鹘与敦煌[M]. 兰州:甘肃教育出版社,2013:272-299.

[42]森安孝夫,著. 高然,译. 回鹘与敦煌[J]. 西北史地,1984(1).

[43]森安孝夫. 沙州ウイグル集团と西ウイグル王国[M]//内陆アジア史研究:第15号. 东京:中央ユーラシァ学研究会,2000:21-36.

[44]森安孝夫. 2006年度モングル宁夏陕西甘肃调查行动记录[M]. 森安孝夫. ソグドからウイグル. 东京:汲古书院,2011:527-529.

[45]刘永增. 敦煌“西夏石窟”的年代问题[J]. 故宫博物院院刊,2020(3):4-14.

[46]贾应逸,侯世新. 莫高窟第409窟与高昌回鹘供养人像比较研究[M]//新疆佛教壁画的历史学研究. 北京:中国人民大学出版社,2010:445-446.

[47]刘人铭. 敦煌石窟回鹘王像身份属性再思考[D]. 西安:陕西师范大学,2019:21.

[48]陈菊霞. 榆林窟第20窟是一水陆道场[M]//唐研究:第20卷. 北京:北京大学出版社,2015.

[49]陈菊霞. 榆林窟第35窟营建年代与功德主辨析[J]. 敦煌研究,2016(3).

[50]陈菊霞. 悬泉镇与榆林窟[M]//丝路文明:第2辑. 上海:上海古籍出版社,2017.

[51]陈菊霞. 李珊娜. 榆林窟第33窟营建年代与功德人辨析[J]. 敦煌研究,2021(1).