哺乳仔猪腹泻性疾病的综合防治措施

吴 玲,罗祥伦,徐家芳

1.合浦县农业综合行政执法大队,广西 合浦 536100 2.合浦县畜牧兽医技术服务中心,广西 合浦 536100 3.北海市畜牧站,广西 北海 536000

0 引言

哺乳仔猪生理情况特殊,自身消化和免疫系统尚未发育完全,十分容易发生多种疫病,其中腹泻性疾病的发生率最高,发病率可达50%以上,致死率也达到了20%~25%,是生猪养殖业危害性较大的疾病之一[1]。若防控或者诊疗不当,可能导致大批量仔猪死亡,耐过的患猪则会形成僵猪,造成大量的饲料浪费,给养殖者带来巨大的经济损失。诱发该病的因素较多,养殖者需要厘清哺乳仔猪腹泻发生的原因,同时采取科学的综合防治措施,以降低该病所带来的危害。

1 哺乳仔猪腹泻的诱发原因

1.1 细菌类感染

1.1.1 大肠杆菌

致病性大肠杆菌主要引起哺乳仔猪的黄痢和白痢。仔猪黄痢多发生于3日龄左右的哺乳仔猪,7日龄以后发病率降低,患病仔猪主要表现为严重的下痢,排黄色稀便,粪便中混有未消化的凝乳小片,且肛门明显松弛,抓捕时会从肛门喷出稀便,随着病情加重,患猪精神沉郁、食欲废绝、脱水、消瘦,最终昏迷致死,同窝仔猪的发病率高达90%以上,致死率高达100%。该病发生较急,多与饲养环境卫生条件较差有关[2]。仔猪白痢多发生于2~3周龄的哺乳仔猪,可在所有猪场内传播流行,一年四季均可发生,传播速度较快,发病率十分高,但致死率相对较低,患病猪只表现为突然下痢,排粥样粪便,随后变为水样稀便,最后排乳白色或者灰白色的稀便,并含有大量气泡和特殊的腥臭味,在患猪尾部、肛门处可见粪便污物黏附,患猪逐渐脱水、消瘦,频繁弓背、皮毛杂乱无光泽,病程大多在5~7 d。该病与养殖卫生条件和气候情况密切相关,例如气候阴冷、潮湿、天气突变,母乳营养缺乏等,导致仔猪抵抗力降低,从而十分容易发病。

1.1.2 魏氏梭菌

C型魏氏梭菌可导致哺乳仔猪红痢(又被称为仔猪梭菌性肠炎),导致患猪出现肠毒血症。该病多见于1~3日龄的哺乳仔猪,7日龄以后较为少见,发病急,病程短,发病率可达40%~50%,致死率高达100%,且死亡速度快,病程一般维持5~7 d。患病仔猪严重下痢,排灰黄色稀便,并混有大量的血液。该致病菌在母猪的肠道和自然环境中广泛存在,多引发地方性流行。

1.1.3 沙门氏菌感染

沙门氏菌感染可引发仔猪副伤寒,主要危害1~4月龄的仔猪,一年四季均可发生,且多与猪瘟、猪蓝耳病等发生混合感染。该病主要导致患猪急性败血性病变,亚急性和慢性病例多表现为坏死性肠炎、严重下痢、便血并混有黏液、渐进性消瘦等症状,病程在3~7 d,严重的患猪最终因脱水死亡。

1.1.4 猪痢疾蛇形螺旋体

猪痢疾蛇形螺旋体主要引发猪痢疾,各年龄段猪只均易感,对7~12周龄的仔猪危害性更大,致死率在5%~25%,主要导致患猪大肠黏膜卡他性出血性炎症,并诱发纤维素性坏死,患猪体温升高,精神不振,食欲降低,下痢严重,排水样稀便,并混有黏液和组织碎片,伴有恶臭,病程可持续1~3周。

1.2 病毒感染

1.2.1 冠状病毒

冠状病毒(或者称为猪传染性胃肠炎病毒)主要引发仔猪传染性胃肠炎,可导致较高的发病率和死亡率。该病在寒冷季节发生率更高,各年龄段猪只均易感。发病初期可导致患猪体温升高,排黄色、白色或者灰色稀便,并伴有呕吐、脱水、消瘦等情况,患猪大多在发病后2~7 d死亡,3周龄以上患猪耐过后,大多形成僵猪,发育不良,生长缓慢。

1.2.2 轮状病毒

轮状病毒可诱发仔猪急性肠道传染病,多发于8周龄以下仔猪,发病率高达90%以上,在冬春等寒冷季节发病率更高,病程多在2~4 d。患猪表现为精神沉郁、食欲废绝、喜卧,呕吐,排黄白色稀便或者粥样粪便,最终因脱水死亡。

1.2.3 猪流行性腹泻病毒

猪流行性腹泻病毒可导致仔猪急性肠道传染病,各年龄段猪只均易感,其中哺乳仔猪的发病率高达100%,致死率在50%,患猪表现为呕吐、食欲下降,排灰黄色或者灰色水样腹泻,1周龄以下患病哺乳仔猪大多在2~4 d脱水死亡。

1.2.4 伪狂犬病毒

伪狂犬病毒可导致大量的新生仔猪死亡,仔猪通常会在感染后的第2天发病,并在发病后的1~2 d死亡,发病后3~5 d是死亡高峰期,往往会出现整窝仔猪死亡的情况。患猪出现明显的神经性症状,随后出现昏睡、鸣叫,同时伴随着呕吐和下痢。

1.3 寄生虫因素

猪球虫、隐孢子虫、蛔虫、棘头虫和鞭虫等寄生虫均可能寄生在仔猪的肠道,导致仔猪发生腹泻性疾病,且这些寄生虫病易与细菌和病毒等发生混合性感染,导致病情更加复杂,增加治疗难度,导致病死率进一步增加。球虫病多发于仔猪1~3周龄,导致患病仔猪严重腹泻,排白色或者黄色水样或者粥样稀便。鞭虫病多见于2~6月龄仔猪,导致仔猪发生血痢、贫血,逐渐消瘦,生长发育迟缓,多与猪痢疾并发。猪类圆线虫病多发于1~3月龄仔猪,可通过胎盘垂直感染,导致患猪贫血、消瘦,排血样稀便并混有黏膜,腹痛,最终衰竭而亡。

1.4 非病原性因素

首先,由于哺乳仔猪的消化道和消化酶系统尚未发育完善,特别是在6~8周龄之前,仔猪机体内的蛋白酶活性较低,若饲喂不当,则十分容易诱发机体的应激反应,导致小肠损伤,发生功能性病变腹泻;其次,哺乳仔猪的免疫系统发育不完善,当母源抗体不足时,就容易受到外界刺激,而发生腹泻性疾病;再次,仔猪缺乏各类维生素、矿物质或者微量元素等营养物质时,也会发生腹泻性疾病;最后,突然改变仔猪饲料、生存环境、气候周边、饲养密度过大等应激反应均可诱发该病。

2 预防措施

2.1 加强饲养管理

1)母猪分娩结束后,应及时将产床清洁干净,尽快将新生仔猪用纱布擦拭干净,同时使用0.1%高锰酸钾溶液将母猪乳房和乳头擦拭干净,人工固定好乳头后及时让仔猪吃到初乳[3],以吸收母源抗体,增强免疫力。生长至7日龄左右,可适当补饲,采取少量多次的饲喂方法,可锻炼仔猪胃肠道消化功能,还可在仔猪饲料中添加0.2%的微生态制剂(乳酸菌、酵母、双歧杆菌等),提高饲料的利用率,帮助仔猪改善消化吸收功能,提高免疫力,防止仔猪发生腹泻。对于哺乳期的母猪则需要提供全价饲料,以保证乳汁中的营养全面,避免因缺乏某些维生素和矿物质诱发仔猪白痢,但应注意避免乳汁浓度过高而引发仔猪消化不良。

2)应做好环境管理,保证圈舍的通风条件良好,保持圈舍清洁卫生。哺乳仔猪对外界抵抗能力较弱,尤其对环境温度敏感,须避免应激反应,养殖场需要控制好哺乳仔猪圈舍的温度,通常分娩猪舍的温度应控制在18~25 ℃,1~7日龄仔猪保育箱温度维持在32~34 ℃;8~12日龄保育箱温度可控制在30~32 ℃;15~30日龄哺乳仔猪适宜生长温度为28 ℃。哺乳仔猪舍的相对湿度需要控制在60%~70%。

3)需要为哺乳仔猪提供充足、清洁的饮水,防止粪污、脏水等污染水源,引发仔猪下痢。此外,实行早起断奶的养殖场,需要在28日龄后将母猪隔离,将仔猪留在原来的产床饲养3 d,随后可全部分离只保育饲舍,并且尽量保持原窝组群饲养,防止不同群体发生交叉感染。

2.2 加强生物安全防控

养殖场严格划分妊娠区、分娩区、保育舍和育肥舍,各功能舍严格实行“全进全出”制度,有助于控制传染源,切断传播途径,避免猪群之间发生交叉感染。在母猪进入分娩舍和保育舍之前10 d左右,需要将其彻底打扫干净,并使用高压水枪反复冲洗,待饲舍干燥后,可使用浓度1%的百毒杀消毒2次,随后再使用0.2%的福尔马林熏蒸消毒1次,待6 d后,方可养殖使用。母猪分娩前3 d需要使用温清水将全身清洗干净,再用卫康消毒液喷雾消毒后,才可进入分娩舍。分娩和保育舍需要坚持每周消毒,可使用浓度0.05%的过氧乙酸或0.5%的百毒杀进行2次带毒消毒。对进出的车辆、人员需要采取严格的消毒管理,工作人员进入场区前需要更换鞋帽、工作服,并经过全身消毒。养殖所用的物品、生产工具、饲料等须严格消毒后才能进入。养殖场须定期安排杀虫、灭鼠工作,避免这些动物将病原微生物带入养殖场中。

2.3 做好免疫接种工作

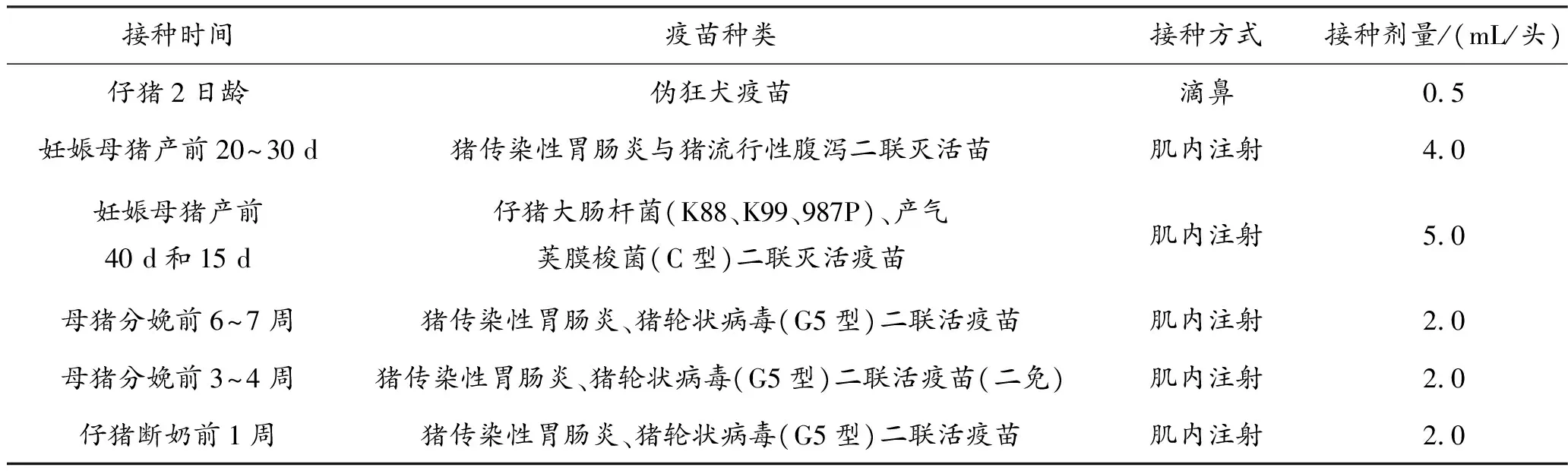

哺乳仔猪自身免疫系统尚未发育完全,可在母猪妊娠期间接种相关疫苗,通过母乳帮助仔猪获得被动免疫,预防相关疫病。同时制定好哺乳仔猪的免疫接种程序,定期进行体内外驱虫工作,但需要注意免疫接种避免与断奶、转群、换料、去势等工作同时进行,避免造成仔猪严重的应激反应,相关免疫接种计划如表1所示。

表1 哺乳仔猪腹泻性疾病免疫计划

2.4 落实药物保健措施

仔猪出生后的第1天和第4天可为其注射猪白细胞介素-4(IL-4),剂量为0.25 mL/头,可提高仔猪的免疫力;仔猪出生后的2~3 d,可肌内注射100~150 mg/头的右旋糖酐铁注射液,同时肌内注射0.5 mL/头的维生素E和0.1%亚硒酸钠注射液,有助于防止仔猪由于缺硒而诱发的下痢、白肌病或者肝坏死等;仔猪断奶前、后的7 d内,可在饲料中添加各500 g/t的泰乐菌素、强力霉素、黄芪多糖粉,以及100 g/t的溶菌酶,连续饲喂14 d,有助于缓解因断奶、转群等因素引发的应激反应,预防仔猪腹泻性疾病,或直接在仔猪的饮水中添加100 g/t的电解多维、葡萄糖粉、黄芪多糖粉或者溶菌酶,连续饮用10 d,同样可以起到良好的预防效果。在仔猪转入保育猪舍前,需要在饲料中加入2 g/t的伊维菌素或者阿维菌素,连续用药1周,停药1周后,再用药1周,可以有效驱除寄生虫,需要注意驱虫后的粪污要及时清除,并进行无害化处理,避免造成环境污染。

3 治疗方案

3.1 细菌性腹泻的治疗

确诊为细菌性感染的腹泻,应将患病仔猪立即隔离治疗,可注射抗生素进行抑菌治疗,例如大肠杆菌感染的患猪可按照体质量6 mg/kg肌内注射庆大霉素注射液进行治疗,1次/d,连续注射3~4 d;对于发生魏氏梭菌感染的仔猪可按照体质量40 mg/kg口服土霉素进行治疗,1次/d,连续服用4~5 d;治疗沙门氏菌感染,可以按照1 g/kg水的剂量添加金霉素令仔猪自由饮水进行预防,连续饮用7 d,对于已发病的患猪可按照体质量70 mg/kg口服复方新诺明粉剂进行治疗,2次/d,连续服用3~5 d[4]。同时口服200~300 mL浓度为5%的葡萄糖溶液或者食盐水进行补液,防止患猪因脱水而出现酸碱失衡。在治疗期间可按体质量配合口服黄芪多糖溶液0.2~0.4 mL/kg,提高患猪的免疫力,促进患猪恢复。

3.2 病毒性腹泻的治疗

猪的病毒性腹泻目前尚无特效治疗药物,主要是进行对症治疗,对于发病患猪,可按照体质量肌内注射0.025 mL/kg的α-干扰素和0.1~0.2 mL/kg的黄芪多糖,用药1次/d,连续用药3 d,同时口服溶菌酶溶液,1次/d,连用3 d;对于脱水严重的患猪,需要注意补液,可补充200~300 mL 浓度5%的葡萄糖溶液,与2.27 g/L的电解多维饮水[5]。此外,还需要注意防止继发感染,应用恩诺沙星注射液含2.5%的恩诺沙星,按照仔猪体质量0.1 mL/kg肌内注射,2次/d,连用3 d。

3.3 寄生虫性腹泻

为防止出现耐药性,应根据仔猪感染寄生虫的种类对症用药。治疗球虫病,可按照体质量使用25~65 mg/kg的氨丙啉拌料,连续饲喂3~5 d;治疗蛔虫病,可按照体质量肌内或皮下注射5~10 mg/kg的丙硫咪唑,连续治疗3 d;治疗鞭虫病,可按照体质量使用0.3 mg/kg的伊维菌素皮下注射,连续治疗3~5 d;治疗类圆线虫病,可按照体质量0.3 mg/kg皮下注射阿维菌素,或者按照体质量7.5 mg/kg使用驱虫净拌料进行治疗,连用3~5 d[1]。若患病仔猪出现严重的便血,还需要注意止血治疗,可按照10 mL/只的用量使用止血敏进行注射治疗,用药2次/d;对于肠道出血严重的患猪,可按照20 g/只用量补充硫酸亚铁,以促进机体内红细胞的生成,防止患猪因血容量过低而出现休克。同时需要加强补液治疗,防止脱水造成机体电解质和酸碱失衡,可将3.5 g的氯化钠、20 g的葡萄糖、2.5 g碳酸氢钠溶入1 L水,给患猪饮用。此外,可配合维生素C和维生素B12治疗,以提高仔猪的免疫机能,促进病情恢复。

4 结束语

导致哺乳仔猪腹泻的因素较多,主要可分为病毒、细菌、寄生虫等感染性因素和饲养管理中的非感染因素,养殖人员需要根据不同诱发因素,采取相应的防治措施,以降低该类疾病对猪养殖业的危害。