未知终点的旅程

对于抽象艺术家来说,有一个终极命题,可能贯穿职业生涯的全部时光,即:在已经形成了自己的标志性图示之后,如何“有效地重复自己”?换言之,如何一再使用相似的图示,但又始终赋予它们新意,在自己形成的语言之上,缔造千变万化的组合?答案因人而异,在这条道路上,许多抽象大师都留下过自己的回答。

同样的难题也出给策展人,对于那些高产的、每年都举办大型个展的艺术家,如何在策展思路上找到新的脉络和角度?

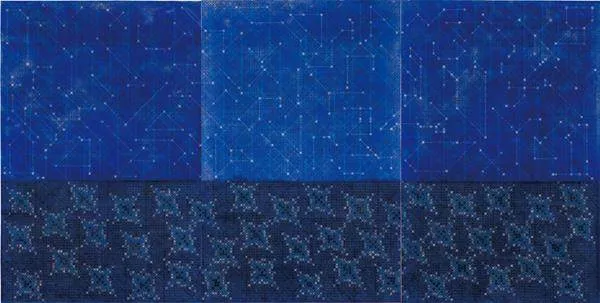

丁乙的个展《故乡与旅程》试图回答这些命题。这也是丁乙在三十多年艺术生涯中首次回到故乡举办大型个展,展览的第一站在宁波美术馆,美术馆地处宁波老外滩的码头边,也是这座港口城市开埠数百年的见证。丁乙出生在上海,但小时候常常要回到祖籍地宁波。洋派的上海指向一个丰富的外部世界,而同为港口的宁波却指向历史文化的深处,这正是海派文明一体两面的包容性。故乡的贺岁、社戏、婚丧嫁娶等种种礼仪风俗,至今仍令他印象深刻。尤为难忘的是,每周从上海坐夜船回到宁波,一夜水路航行,除了渔火,便是天上的星光折射在粼粼的水面上——他后来无数次看到这种映射关系,无论是在青藏高原仰头望见天上的星河,还是坐飞机时俯瞰地面的城市灯火,人间与天上,分享着同样抽象而光芒璀璨的图案,这些统统进入到他的画面之中。

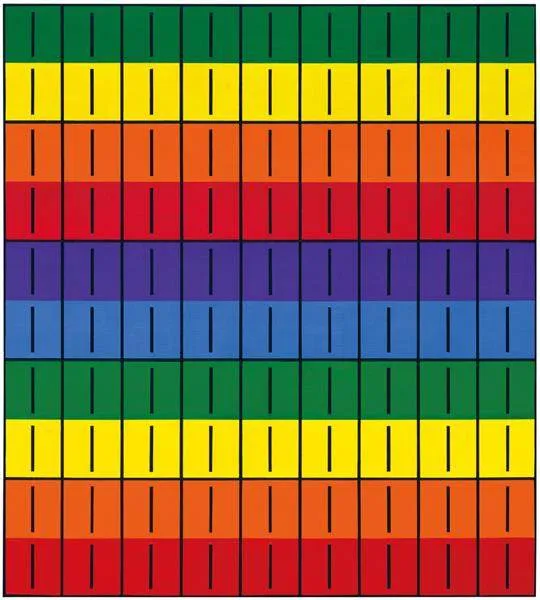

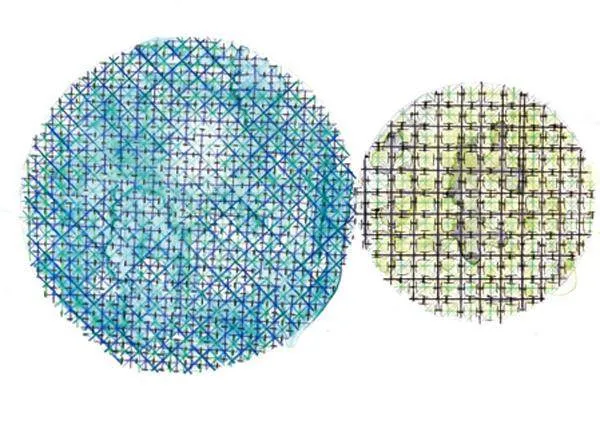

展览本身也仿佛一次旅程,在宁波美术馆之外,华茂艺术教育博物馆作为展览的第二站,呼应着这种以行旅为线索的艺术脉络梳理。因为工作关系,丁乙常常在全世界旅行,也保持着沿途不断作画的习惯,“这些年,我去了很多国家和地区旅行,感受到他们都是人类古文明的发源地,比如埃及、希腊、印度、阿拉伯、非洲等等,都经历过辉煌的强盛时期,是世界整体的一部分,所以我在创作的思考中融入了这些旅行。”——这些纸本上的小幅作品,仿佛图形版的日记:巴塞罗那是牛皮纸上的斑驳棕红与黑色、雅典是金色海岸边庄严的神庙廊柱、伊斯坦布尔是一片洁白中影影绰绰的针刺几何纹样、开罗是烈焰般的日光之下金字塔、阿拉善是层层铄金的戈壁黄沙、大阪是各种浓度不一的青绿……丁乙依然在使用他一贯的十字图案,但“对抗绘画性”的执念早已消失。事实上,面对丁乙的原作,感受到的恰恰是丰沛的绘画性,不同媒介和技法让这种探索变得越来越纵深。

人的迁徙和流动,可能是过去30年中时代的最大变化之一,展厅里随处可见这样的流动痕迹,折射着个人的小历史和社会变革的大历史:除了从故乡的出走和归来、工作室的搬迁,艺术家在全球留下的足迹,连绘画本身也成为了流动的主体,在许多画作下方,记录着它们在全球展览过的地点,仿佛它们也在旅行。

一幅创作于1988年的作品,标志着“十字”系列的开始,也是这段旅程的起点。五年后,丁乙的作品参加了第45届威尼斯双年展、首届亚太艺术三年展和中国前卫艺术展,正式开始了中国当代艺术家的国际化之路。之后,“十字”的足迹遍布世界各地,这些作品漂洋过海,被展示、被看见,也成为文化和记忆交流的载体。丁乙早年的重要作品下面密密麻麻地标记着:柏林、伯明翰、毕尔巴鄂、博洛尼亚、鹿特丹……似乎这幅画也因为频繁的行旅而获得了某种更为厚重的人格,那些被标记出来的漂泊,仿佛勋章:一名见多识广、战功赫赫的老将。

一场旨在回溯过去的时光之旅,因此获得了空间上的维度,但旅程终点未知,未来仍未闭合,一切都在开放性中继续延伸。