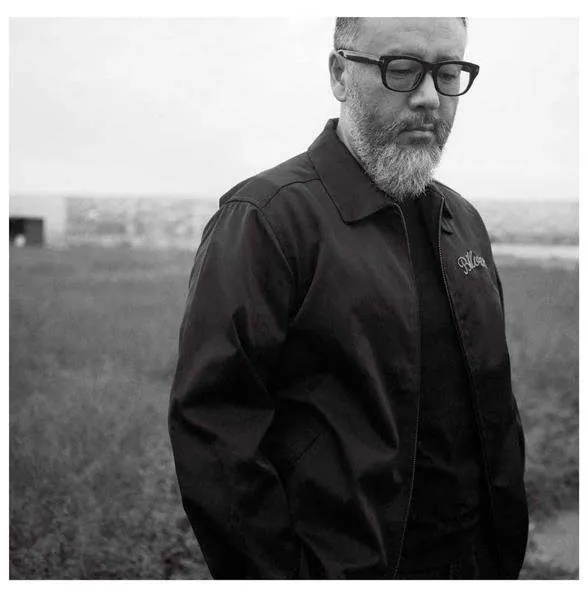

史国威:打破摄影与绘画的边界

几只猫在两米长的玻璃桌上逡巡,一只偏黑,一只偏白,一只从背后看全是棕色,还有一只躲在二楼不肯见人,是灰的。它们伴着艺术家,相敬如宾地辗转漂泊了十几年,工作室一再被拆迁,如今退到了城市边缘,租在首都机场附近的空乘人员宿舍。

室内空间越来越小,史国威在一楼画画的时候,他的猫们便待在loft的二楼;有时即使下楼跳上工作台,也懂得始终和正在作画的区域保持一米距离。看着这群年事已高的宠物,如同目睹一个过度清晰的结局。此前接连送走几只,他再也不敢养新的猫,想到一次次站在火葬场炉子前面的场景,就不禁流露出痛苦的神色,“心脏实在受不了了”。眼下的几只他也只能随遇而安,“不敢带它们去做体检,都这么老了,查出问题肯定要治,精力、时间,还有费用上都承受不了。”

早知道要反复面对这种煎熬,刚开始他兴许就选择绕过这一遭。那会儿是2006年,他刚从德国多特蒙德高等专业学院学完摄影回来,和当时很多兴奋潦倒、试图成为艺术家的年轻人一样,在黑桥弄了间阔大的工作室,棚内摆拍完成后,将人物照与户外实景和带有中国元素的物品循着西方名画拼贴合成,洗成近两米宽的巨幅黑白照,最终手工上色成彩色绘画作品。做盆景生意的父亲有时来看史国威,从北京曾经最大的莱太花卉市场揣来一窝出生不久的流浪猫,他不忍放逐,只好收下这堆花色迥异的兄弟姐妹。

心肠软的单身汉,带着近十只幼猫(生完两窝后母猫消失,他这才得以罢手),开始了彼时尚而一片模糊的艺术生涯。他雇了一位中间人,专门替他搜罗素人模特,不要凹凸有致、美丽动人的,反而以丑陋、冲突为核心追求。维纳斯不再是平和柔美的象征,肥肉横飞的裸女闭着眼睛,酣睡正甜,身旁放了许多诡异的塑胶娃娃,背景中的圆明园着了火。

汉斯·荷尔拜因的那幅《大使们》经过史国威的改造,人物从羊毛傍身的贵族变成了浑身是血的屠夫,原作中摆放的天文观测用具替换为上世纪六七十年代的物品,扔在血红色的毯子上,一颗拍摄的佛头,代表的是油画最下方的骷髅头——工整的讽刺性、对抗性在这些摄影、绘画结合的作品中呼之欲出。

到2010年左右,这位经验丰富的锅炉工(工作室暖气微弱,为熬过漫长冬季,黑桥的艺术家们身披黑大衣,不断铲煤防止熄灭,每天脸上、手上都是黑的,煤掂在手里就知道多少钱一吨)创作了近二十张视觉冲击力强的裸体作品。

给照片手工上色需要大量时间,这一方式最先运用在他的硕士毕业作品上。为了能在德国顺利毕业,从一圈动不动就去瑞士或印度、埃及拍大片的富裕同学中脱颖而出,只有条件在学校免费提供的影棚里捣鼓的史国威思索良久,想到应该弥补自己在拍摄硬件、技术方面的短处,同时突出美术方面的长处。

大学时他就读于清华美院平面视觉艺术交流系摄影专业,但前三年的课程跟摄影毫无直接关联,每天都在训练素描、色彩、雕塑等技能,光是素描基础课就上了两年,练就了和美术生无异的绘画功底。

确定了摄影加绘画的创作方式,内容构思上他依然围绕后面几年忙活的东西方文化对比,请外国模特穿上花木兰戏服,再请中国模特穿侠盗罗宾汉的服装,或是打扮成教皇模样,脸上却画着京剧脸谱。“这个比较好操作,还能够用大座机,起码材料上就比大家牛逼。黑白照冲印好后我再用手工上色的办法把它给画成彩色,这样的话马上就凸显出来,你跟所有学生都不一样。”

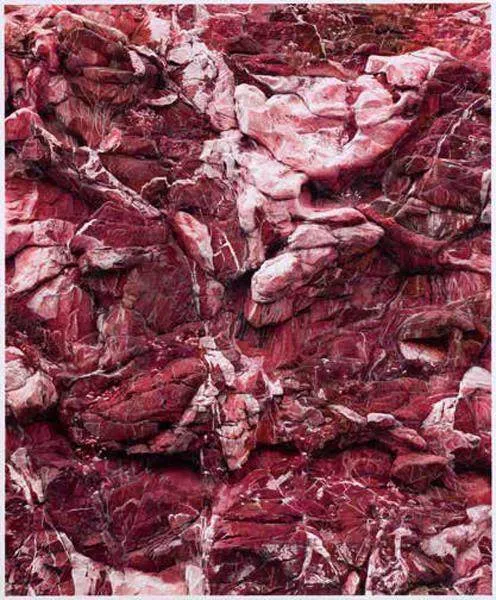

“为什么我的画里一直有肉?有血?”

完成毕业作品时,一米多宽的相纸桌上放不下,他只好趴在出租屋的地上勾画,手握两支毛笔,运用中专时学的工笔重彩晕染方法,蘸一笔从中国寄过来的狗牌颜料,立马换成清水染匀,靠着这八件单人照片“才混了毕业”。

策展人及评论家凯伦·史密斯曾总结过,“他观察并记录景象,创作出传统摄影风格的黑白照片,随后对其进行长时间的手工上色。这一过程不仅要求相机镜头背后的眼手协调,亦需精准把控笔刷的涂抹方式;自德国多特蒙德高等摄影学院学成归国后,史国威逐渐形成了自己持恒不变、令人叹服的视觉表达方式,在摄影和绘画间寻得细腻精巧的融合。而其中诸多材料与手法的结合,也使其作品承载的内涵远超‘手工上色照片’这一标签的字面意义。”

回国初期,对于作品中充斥的大量血腥暴力色情,他回想道,许是来自“在社会中多年的压抑,德国读书时期大部分时间都在打工谋生,迫不得已去餐厅洗盘子,去工厂上夜班扛包,做着最底层的活。艺术什么的对我来讲没什么关系,当时首先是要吃饱饭活下来,第二个目标是尽快毕业,才能对家里有个交代。有了这个文凭才能谋生,才能干我要干的事情”。

那几年的作品出现在大大小小的一些展览中,但收获的认可很少。“当时就想做跟西方有关系的事情,以为大家都能看懂,但其实通过几次展览,发现大家不知道我要干嘛呀,不知道来源。现在看起来那时就像是在那儿使劲大声地喊,特别强烈地吆喝,但也没有什么效果,还不如安静一点。如果说以前打的是浮于表面的花架子,现在打的都是内伤,就是不动声色,但其实气功已经穿透你的身体了。”

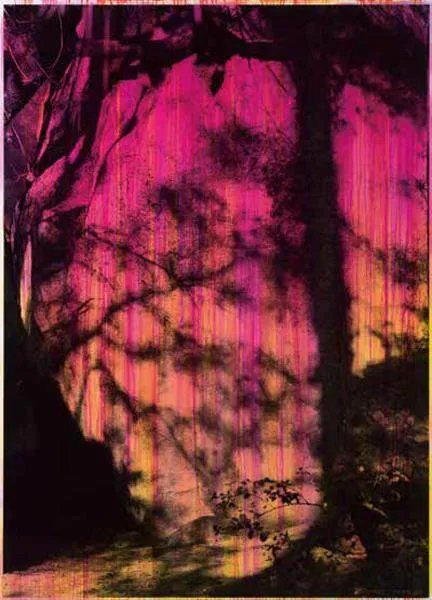

大概从10年前开始,他的创作内容发生了极大变化。“慢慢转变是因为开始到山里走,拍一些跟自然有关的照片,感受更多,就想更回归到自己。之前的那些作品都是跟社会、跟别人有关,输出我对外界的一些认知,跟我自己没有太多关系。”

刚开始转向自然时史国威追求的仍是形的相似与否,一丝不苟画得非常精细、非常隐晦,草本身是绿的,画出来还是绿的,只不过绿的程度可能跟彩色照片相比有微妙变化,那时他希望听见的,是观众猛一看,“哎,这不是彩色照片吗”的观感。

近几年,他越来越向内,去一趟灵山,可能只拍一两张有感触的。2023年9月魔金石画廊的个展中,一些画作来自他在新疆、大兴安岭等地旅途中的拍摄,挑选时他越发严苛,“你会想这个场景是不是和我有关,它究竟值不值得。”覆盖的痕迹也越来越重,让人几乎难以看出原貌。

岩石在他笔下被画成生肉一般的质感,再壮美的风景,透过他的双目,往往都转化为残酷的产物。宠物的死和亲人的过世萦绕在他心头,看到堆得像巨大蒙古包似的、等待羊毛贩子过来收购的羊毛,深棕、浅棕、黄色交缠在风中,牧民习以为常,他只觉得残忍;眼见鄂温克族猎手特别顺手地用20分钟解决一头鹿,他又想起十几岁时跟随父亲打猎后独自处理野兔(勾上门框、提刀、剥皮)的一幕幕,“当时看得既熟悉又难受,所以为什么我的画里一直有肉?有血?这种气息是贯穿始终的,只不过现在用得更稳定,不像十多年前那么大面积的血腥。”

在同样做着艺术工作的妻子看来,这种染色之后的图像不是还原,而是比现实更主观,是对现实图景的怀疑和不满足。着色在现实上的虚构景观,意味着抛开过往摄影课上还原色卡、极致精准的训练,在“视而不见”中完成否认与逆反。他曾说,“这些年我一直不懈地尝试,试图打破摄影与绘画的边界,就像打破一道腐朽的墙。更确切地说,我正努力使自己游离在边缘线上,活像走钢丝的杂技演员保持着平衡,不倒向任何一边,无论摄影还是绘画。只有这样才能使我更加清醒和冷静地面对周遭的事物,使自己不迷失。就像河流的边缘总是长着比别处肥美的野草,那里的养分才最丰富。”