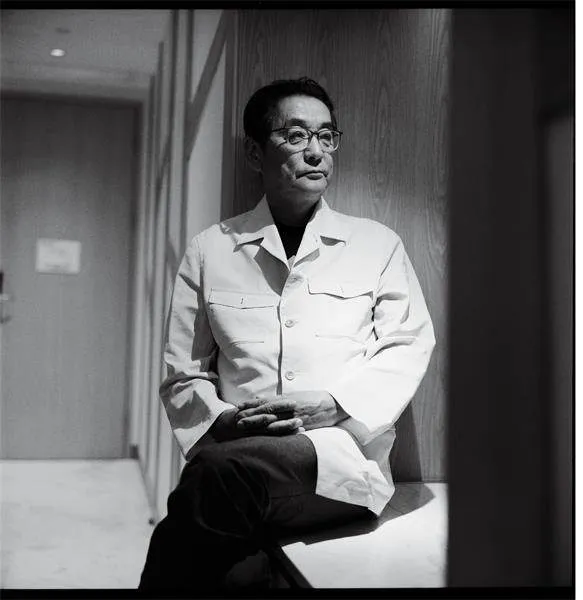

泷田洋二郎:电影行业是水,我刚好是条鱼

金太郎糖

2023年10月30日,电影《我爸没说的那件事》在北京举行了首映礼。该片由日本导演泷田洋二郎执导,张国立、韩庚主演。这是泷田洋二郎第一次执导华语片,改编自辛酉的小说《闻烟》。故事中,柳家世代制作冰晶糕,传到第八代柳见三,父亲柳庭深始终不愿意透露秘方,两人逐渐产生隔阂。直到父亲离世,这一秘方和与之相伴的秘密终于浮出水面。

电影早在2018年便杀青,几经波折,终于于近日发布定档海报,官宣11月3日全国上映。

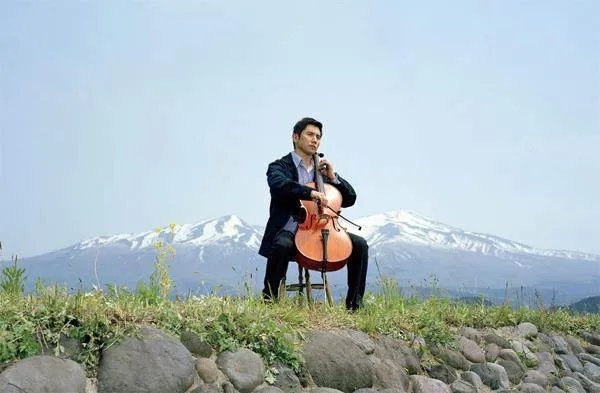

这不是泷田洋二郎第一部遭遇波折的电影。他职业生涯的最高光作品《入殓师》拍摄完成后推迟了一年才得以发行。《入殓师》根据青木新门撰写的《纳棺夫日记》改编,作者将自己多年经历集结成书。在纳棺夫叙述的世界里,逝者与入殓师于殡葬仪式的某个片刻,完成了人类生命的代代相传。电影由此出发,围绕着为逝者尸体整仪的主人公展开一段令人悲伤惆怅的故事。《入殓师》获得了2009年奥斯卡最佳外语片奖,横扫日本电影学院奖——共计13项提名,8项获奖。

泷田洋二郎回忆,电影主人公每天都与尸体打交道,日本人不太愿意接受,更不愿面对死亡。电影的主题因此成为禁忌。因为担心不卖座,没有公司愿意发行。2008年,《入殓师》在中国金鸡百花电影节和加拿大蒙特利尔电影节获奖,消息传回日本,这部电影才在公映时(2008年9月13日)火了起来,拿到票房第一。到了奥斯卡颁奖季,票房虽已下滑,跌出排行榜,但获奖消息一揭晓,又重返票房第一。

此前,泷田洋二郎最知名的作品是2001年执导、由野村万斋和伊藤英明主演的《阴阳师》;1986年执导,由内田裕也、麻生祐未、北野武主演的《不要滑稽杂志》。前者改编自梦枕貘《阴阳师》系列小说,讲述了日本平安时代法术高超的阴阳师安倍晴明运用他的智慧,驱除鬼神、解决难题的故事。后者逼真地再现了1985年日本所发生的许多真实事件,揭示社会阴暗面,谴责传媒失格。

在转型之作《不要滑稽杂志》问世前,泷田洋二郎一度以“粉红电影”(指大量出现裸体镜头的电影)闻名。1955年12月4日,泷田洋二郎出生于日本富山县高冈市。1973年,从高冈商业高中毕业后,他到东京寻找梦想。20岁时,他进入狮子电影制作公司担任助理导演,1981年执导了处女作《痴汉女教师》,之后的5年里拍摄了21部以“痴汉电车”系列为主的粉红电影。这一类型片虽然以女性裸露和男女性爱为噱头,但主题多样,有严肃剧、轻喜剧,甚至是悬疑推理剧,泷田作品的奇想与妙趣,令他获得了“粉红电影天才”的绰号。

“当时的日本电影界日落斜阳,观众都不怎么去看电影。粉红电影有人看,但市场要求用很低的成本很快地完成拍摄。许多想拍电影又无处可去的人于是加入这个行列。世界上有太多这种下定决心非拍电影不可的人,我也是其中之一。”泷田洋二郎回忆。

当时他每天工作15个小时,成天腻在35毫米胶片里。幼时,泷田洋二郎常与家人去电影院,学校的体育馆也会放电影,他时常看着看着就冒出“这部电影说的不就是我的事情吗”的念头。但他不知道真拍起电影来是这样的境况。

“即便是这样一个充满不安、前途未卜的世界,也愿意只身投入。我认为只有置身于这个世界里,历经艰辛后发现自身一些东西的人才能生存下去。”泷田洋二郎说,“无论什么事都没有规则可循,当时生活在这个世界,看不到梦想,觉得怀有梦想也是一件奢侈的事情,能做的就是将眼前的事情努力去完成。”他记得相熟的一位前辈导演的话——希望自己被胶片缠绕着死去。

“胶片缠身中,我深深懂得了胶片、电影意味着什么。还有剪辑,我明白了一帧一帧的重要性。从这些意义上讲,粉红电影的时代是我的原点。虽然当时很苦,但是有很多欢乐的伙伴,我们一起哭、一起大笑、一起喝酒。”

泷田洋二郎曾用“金太郎糖”形容自己的作品。金太郎糖是日本小孩在七五三节(类似儿童节,庆祝孩子3岁、5岁、7岁的成长)食用的糖果,有各种各样的花纹图案,“是甜甜的长长的糖”,要一点一点切下来吃。这个糖不管从哪里切开,横截面都是一样的图案,只有最外层的颜色不一样。他认为自己的作品虽然题材各种各样,但真的切开看,都是一样的电影。作家止庵在与泷田洋二郎的对谈中将这种相似的内核概括为:关于普通人如何通过一个行为来证明自己,来实现自己的价值。

也是在那次对谈中,泷田洋二郎回望自己的职业生涯,感慨自己从前总是谨慎、小心翼翼地挑选工作邀约,拒绝了很多作品。现在则更在意“为什么会找我?选择我做导演的理由是什么?”如果两个问题有一致的答案,他就会欣然接受。接下《闻烟》便是这一思考的结果。这是一部中国电影,全是中国演员,他想玩出一些好玩的东西。

“作为导演我需要东奔西走,忙前忙后,但同时我也在客观地观察自己。比如现在坐在这里接受采访,其实有一个我站在高处,俯视着我自己。脑袋里,一方面有这种时时反观自我的客观性意识,另一方面是猪突猛进,像野猪一样朝着目标笔直向前奔袭的自己。”泷田洋二郎说。

拍摄临行前,太太没跟他说一句“拍个好电影回来”,而是叮嘱他:“千万别在众人面前发火。”

“电影好与坏,人家毫不在意。”泷田洋二郎笑着说。

2019年7月,我们有机会看过电影《我爸没说的那件事》的早期版本,并采访了泷田洋二郎,在采访中他谈到了拍摄中国电影的动力、对传统失序的看法、电影对时代和人心变化的回应等等。

以下为对话泷田洋二郎:

人:人物周刊泷:泷田洋二郎

关于和解和重生的故事

人:刚才听工作人员说你看完小说《闻烟》之后觉得这个故事其实有点日式,有哪些地方触动你并让你决定拍摄呢?

泷:中日的家庭构成是很相似的,父亲都是整个家庭的主心骨,那么日常生活、父子关系、文化传承也会有很多相似的地方。原著的设定是在中国一个小镇发生的故事,这个故事照搬到日本乡下也是可以成立的。这让我感觉非常亲切,也是我想尝试去拍这个片子的动力之一。

我个人最喜欢的是,父亲一直在保守秘密,坚持自己,而他的用意在他离世之后才被儿子感受到。这种误会、悲哀,最终的相互体认是最抓住我内心的。换句话说,这是一个关于和解和重生的故事。

人:和小说一样,你仍然沿用了儿子的视角来构筑父子间的关系,为什么选择这样的视角?以及为什么在现代来拍这样一个电影呢?

泷:直到昨天我还在想这个问题,其实随着年龄的增长,人的思维方式会越来越固定和局限,可能行动范围也会越来越窄。而年轻人的世界更有趣,对生活抱有很多期望,有不完整、不成熟的地方,各种元素碰撞,就会变成故事的发展。

当然这也要跟随时代背景和职业设定。日本有非常多一代一代继承的老店,也有很多关于匠人的故事。传统手艺的世界是一个前辈与后辈争斗的世界,因为价值观和时代不一样,而后辈有想超越前辈的想法又是必然的。

我想知道在中国是否也一样。因此,这个故事被设定在2008年北京奥运会之前,经济在迅速增长,人们的经济活动对世界越来越重要,为了成功地融入现代世界,传统世界正在逐渐失序。

人:你怎么看待这些呢?

泷:我认为从价值观的改变以及随之而来的变化来看,这并不是一件好事。现在一切都是数字化,想要快速得到结果。人们总以为做一件事情,结果就在那里,他们很快就能抵达。但传统的匠人式的东西恰恰相反,通过积累,各种技术得以传承,思维方式和感受得以提炼。

比如这个6cm×6cm的相机(指着摄影记者的中画幅胶片机),它在很早之前就存在了,40年了,很罕见,现在还一直在用,有想坚持的东西在里面吧。

日本是1964年办奥运会,跟中国很像,就是在那之后有一个快速发展。只不过那时候发展的速度是“加法”,现在感觉是“乘法”。

人:日本奥运会之后过了几年你就高中毕业了,有报道说当时你面临两个方向,是直接就业还是继续读书,所以在加速发展的社会环境中会感到迷茫吗?你那时候是什么样的状态,以及为什么会去东京呢?

泷:因为大学没有考上,说出来也没有关系。(笑)我很迷茫,第一次意识到,那这么多年我是在干嘛呢?我很孤独。和见三(柳见三,《闻烟》男主角)一样,我也是在小地方长大的,所以我就想不要待在那里了,要去东京,我觉得我去城里会找到一些东西。

去了之后那个繁华程度、人的数量完全不一样,也没有父母在背后唠叨你,觉得简直是天堂。所以我刚开始当导演的时候,拍的都是城市。

但随着我结婚生子、整个电影行业环境的改变、交际的深度和广度的改变,我开始意识到,18岁以前的家乡对我来说是无法忘却的东西,包括《入殓师》,也是回到小镇的那种感觉。

人:那些难以忘却的东西是什么?

泷:梯田,河的味道,口感偏清淡的味增汤、乌冬面,父母房子的气味,母亲的味道。作为人类,我们永远不会忘记自己出生在哪里。

对某件事充满热情的人

人:到了东京之后,是怎么进入电影行业并且确定自己以后就是要拍电影了呢?

泷:完全是机缘巧合,甚至是进到这个行业之后才觉得它变得有趣起来。大家一直认为,包括歌唱在内的娱乐世界和电影世界是少数人或特殊人的领域。差不多半年到一年左右,我发现并非如此,无论是灯光啊还是摄像,其实都只是对某件事充满热情的人。

既然如此,会不会我也可以做这个东西呢?我就很认真努力地工作,也学习了很多有关电影的内容。

人:你还记得自己进片场的第一天发生了什么吗?

泷:我只是茫然地看着,什么也听不懂,一直被骂。(笑)

人:听说那时候当助理导演的待遇是很糟糕的,很多年轻人都离开了。

泷:现实是,你周围的每个人都会放弃。很多人进入电影这行是带着憧憬的,可是一到现场,有很多体力啊人际关系上的疲惫。

电影行业很长时间都不景气,经费少,收入低,看不到未来,工作又辛苦。但有很多事情,即使退出也无能为力。我不干这个的话能干什么呢?我觉得不干好像只是一种逃避。

用日本的谚语来形容,这个行业是水,我刚好是条鱼,在其中是如鱼得水,就很有趣,我从没想到过要退出。

人:那时候拍一部电影的成本大概是多少?

泷:300万日元(编者注:彼时正值日本泡沫经济时期,通货膨胀率上升),四到五天拍完。后来为什么我想制作各种类型的电影?我想接受更多挑战,而不是只在一个预算很少的世界里。

人:你第一次转型应该是1990年代产出的一系列喜剧电影,那个时期又是日本泡沫经济破灭的时期,外部环境对你的创作产生了什么样的影响呢?你当时是怎么理解喜剧的?

泷:90年代的日本,正如你所说,发生了很多变化。泡沫经济破灭后,日本又发生了很多大事件,比如阪神大地震。因此,有一段时间,那些很有冲劲的人变得虚无了。虚无,虚无,总之,认为生命和世界都是虚无的。我会思考我们活着是为了什么?那时候的作品也是想问,生存的意义是什么。

人生有时候可能就是一场喜剧。一个人有很多面,取决于看他的视角,有时候这个人很严肃,像学校老师,有时候不是,生活中的人总是两面都有。其实我认为根据电影的内容和剪辑的角度,一切都可以成为喜剧。

另外,我真的很喜欢喜剧。看到大家因为这个东西笑了或者感到放松,让我觉得很温馨。毕竟生活往往很困难,不是吗?

人:那么历史剧呢?

泷:古装剧在某种意义上反而是自由的,想怎么样就可以怎么样。这不是逃避,而是理想的另一种实现形式。

在现实中传统正在消失、已经消失的时候,历史剧常常聚焦于人的美丽、传统和礼仪,这种东西被清晰地拍摄出来,让人们看到文化之美,让他们感到“这就是我们”,或者他们也想成为那样的人。

人:你自己在摄制和重看的过程中,是否也会被其中的东西打动?

泷:对我来说是另一件事,看自己的电影总是害怕不够好,昨天我在片子里又剪掉了6分钟也是这个原因,是不是这样更好,是不是那样更好,有这样的畏惧感。这还是交给观众吧。(笑)

(参考人民网、时光网、一席、红星新闻等相关报道。)