元宵喜乐“茶话会”

群文导读

“月色灯光满帝都,香车宝辇隘通衢。”

一千多年前的唐朝,迎来了属于它的传统佳节—元宵节。明月悬天,流光溢彩,各处呈现出一派繁荣景象。花灯铺就的京城仿佛成了灯的海洋,达官贵人的香车宝辇挤挤挨挨地布满大道,一路过去,留下阵阵幽香。诗人李商隐用寥寥数语为我们记录下了这一盛况。

历经千百年的传承和演变,尽管人们的生活方式不断发展与变化,但佳节依旧,情意未变。本栏目特从吃、看、玩三个角度出发,跨越古今,选取三篇美文参与本次元宵喜乐“茶话会”,看看三位作家笔下的元宵佳节都有哪些“仪式感”。

第一站金陵“小团圆”

阅读线索:谈“情感”

天上月圆,人间团圆。谈到元宵节的美食,一定少不了汤圆。作家李碧华以不同口味的“雨花汤圆”为引,讲述了天下汤圆的“前世与今生”。作者对汤圆不同角度的品读,字里行间藏着她对情感和人生的感悟。

阅读小站

1. 联系文章想一想,作者是如何做到借物喻情的?

2. 赏析文章最后一个自然段,想一想汤圆具备了人的哪些品格?

3. 怎样理解文中提到的“连石头也说谎”?

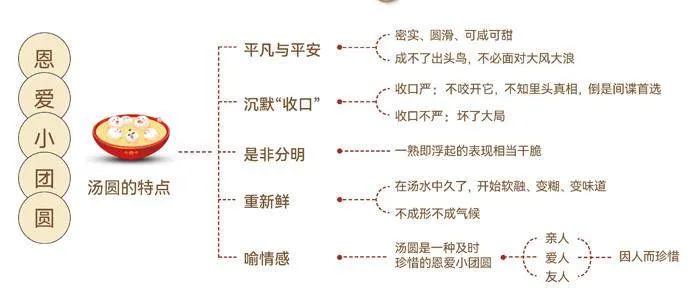

恩爱小团圆

汤圆是现世凡尘一种及时珍惜的恩爱小团圆。

李碧华

最漂亮的汤圆,是“雨花汤圆”。这是吃金陵菜(江苏淮扬菜)的一道甜品。

南京古称金陵,特产雨花石,小石卵上有随意绕缠的彩带纹理,一层一层晕化,每颗不同,永不重复。是大自然的巧妙天工。到南京旅游的人,都喜欢带一些雨花石回来细赏。而“雨花汤圆”是取其形象,在糯米粉中混合了可可粉(赭红)、螺旋藻粉(青绿)、豆沙(紫红),糅制出这悦目效果。馅儿是莲蓉,吃来也不过一般汤圆口味,但以“外衣”取胜,实在是太美了,好像吃一个少一个似的,带着点儿不必要的惋惜—事实上,雨花台的雨花石近年买少见少,精品早已落入不知谁家户。有时还有假的出售,连石头也说谎。

有些汤圆外皮漂亮,有些则讲究内涵。

干燥清寒的日子,忽然吃到一碗好的甜品,感觉特别香暖,心不再灰。在本城地铁天后站电气道一带,有家热闹的小店,名唤“晶晶”,他们的酒心姜汁汤圆实在不错,馅心是麻蓉加上玫瑰露酒,泡在姜汁糖水中,咬开柔韧的外皮,酒和姜的独特芳香令人微醉又乍醒。

从前民间在农历正月十五“上元节”张灯赏月,佳节人人彻夜不眠,当然得弄点又香又甜的夜宵,一来取“团圆”之意,二来也祝愿今年日子过得香甜。而这习俗已有一千二百多年历史了。唐开元年间称天下元夕灯火广陵为盛,“家制米圆相饷,即呼之为元宵”。

除了元宵之名外,因它形如月,又名“圆宵”。在宋朝,也叫“焦锤”“锤子”“牢丸”“浮圆”。南方则称“汤丸”“汤团”“圆子”“团子”“丸子”“粉果”。生意人图吉利,直呼“元宝”。

汤圆的馅儿都是猪油、白糖、桂花、玫瑰、豆沙、莲蓉、枣泥、芋泥、南瓜、芝麻等,也有用花生、奶黄、巧克力、香蕉、草莓,比较另类。其变奏有“擂沙团”,较大,滚上赤豆粉,清香软糯。“鸽蛋圆子”洁白如鸽蛋,内包桂花、薄荷等糖馅,入锅油炸后沾上芝麻粉,入口清凉。沪上豫园之宝。

没馅的,广东人有“糖不甩”,是汤圆沾糖浆椰丝芝麻同吃。还有“桂花酒酿丸子”,实心小丸子,因有酒酿同煮,桂花香而微酸,我最爱这个,可在南货店买材料自己做。“珍珠圆子”是湖北特产,以一层亮晶晶的糯米为衣,在笼屉中蒸熟。

我印象最深的,是在陆家嘴某店(因不会回头,所以没记下名字),餐后有甜点,“凉瓜汤圆”,说是汤圆,却不带汤,一颗一颗独立分包。用凉瓜汁入糯米粉,裹红豆沙或绿豆蓉作馅。沾上黄豆粉的外皮,仍苦着一张脸,吃进嘴里,还是苦,苦到凉,便是甘,然后才进展到甜。第一次尝到那么有趣的圆子,只为中国人美食创意喝彩。

汤圆虽是平凡的小点,但它密实、圆滑、可咸可甜。它在芸芸众生中,活得平安,但非挂帅招徕,故成不了被弹打的出头鸟,不必面对大风大浪大起大跌。汤圆最重沉默“收口”,不咬开它,不知里头真相,倒是间谍首选。一颗收口不严的汤圆破裂了,馅儿汁液便流散在汤水中,坏了大局,非常惹嫌—所以它的操守很重要。还有,一熟即浮的表现相当干脆,是非分明。汤圆重新鲜,不能久搁,在汤水中久了,开始软融,或变糊,或变味。不成形不成气候。

汤圆是现世凡尘一种及时珍惜的恩爱小团圆。(来源:新世界出版社《红袍蝎子糖》,有改动)

第二站

元夜灯火阑珊

阅读线索:谈“叙事”

吃过了软糯的汤圆,我们即将前往湘西“看灯”。

作家沈从文从传统的观灯习俗说起,介绍了不同朝代灯节里使用的灯,从而牵引出了自己小时候关于“观灯”的回忆。

阅读小站

1. 联系文章,谈一谈作者在文中采用的叙事手法,他是怎么写灯、观灯、感灯的?

2. 对照文章内容,试着做笔记,梳理一下“灯市”是如何形成的(含时间节点)。

灯节的灯

沈从文

元宵主要在观灯。观灯成为一种制度,似乎《荆楚岁时记》中就提起过,比较具体的记载,实起始于唐初,发展于两宋,来源则出于汉代燃灯祀太乙。灯事迟早不一,有的由十四到十六,有的又由十五到十九。“灯市”得名并扩大作用,也是从宋代起始。论灯景壮丽,过去多以为无过唐宋。笔记小说记载,大都说宫廷中和贵族彩里灯奢侈华美的情况。

观灯有“灯市”,唐人笔记虽记载过,正式举行还是从北宋汴梁起始,南宋临安续有发展,明代则集中在北京东华门大街以东八面槽一带。从《东京梦华录》和其他记述,得知宋代灯市计五天,由十五到十九。事先必搭一座高达数丈的“鳌山灯棚”,上面布置各种灯彩,燃灯数万盏。封建皇帝到这一天,照例坐了一顶敞轿,由几个亲信太监抬着,倒退行进,名叫“鹁鸽旋”,便于四面看人观灯。又或叫几个游人上前,打发一点酒食,旧戏中常用的“金杯赐酒”即由之而来。说的虽是“与民同乐”,事实上不过是这个皇帝久闭深宫,十分寂寞无聊,大臣们出些巧主意,哄着他开心遣闷而已。宋人笔记同时还记下许多灯彩名目,“琉璃灯”可说是新品种,不仅在富贵人家出现,商店中也开始用它来招引主顾,光如满月。“万眼罗”则用红白纱罗拼凑而成。至于灯棚和各种灯球的式样,有《宋人观灯图》和《宋人百子闹元宵图》,还为我们留下些形象材料。另外画幅上许多种鱼、龙、鹤、凤、巧作灯、儿童竹马灯、在地下旋转不停的滚灯,也由宋代传来。宋代“琉璃灯”和“万眼罗”,明代的“金鱼注水灯”,和用千百蛋壳作成的巧作灯,用冰琢成的冰灯,式样作法虽已难详悉,至于明代有代表性实用新品种“明角灯”和“料丝灯”,实物在故宫还有遗存的。

我生长的家乡是湘西边上一个居民不到一万户口的小县城,但是狮子龙灯焰火,半世纪前在湘西各县却极著名。逢年过节,各街坊多有自己的灯。由初一到十二叫“送灯”,只是全城敲锣打鼓各处玩去。白天多大锣大鼓在桥头上表演戏水,或在八九张方桌上盘旋上下。晚上则在灯火下玩蚌壳精,用细乐伴奏。十三到十五叫“烧灯”,主要比赛转移到另一方面,看谁家焰火出众超群。

我照例凭顽童资格,和百十个大小顽童,追随队伍城厢内外各处走去,和大伙在炮仗焰火中消磨。玩灯的不仅要气力,还得要勇气,为表示英雄无畏,每当场坪中焰火上升时,白光直泻数丈,有的还大吼如雷,这些人却不管是“震天雷”还是“猛虎下山”,照例得赤膊上阵,迎面奋勇而前。

有了这个玩灯烧灯经验底子,长大后读宋代咏灯节事的诗词,便觉得相当面熟,体会也比较深刻。例如吴文英所作的《玉楼春》词上半阕:

茸茸狸帽遮梅额,金蝉罗剪胡衫窄。

乘肩争看小腰身,倦态强随闲鼓拍。

写的虽是八百年前元夜所见,一个小小乐舞队年轻女子,在夜半灯火阑珊兴尽归来时的情形,和半世纪前我的见闻竟相差不太多。因为那八百年虽经过元明清三个朝代,只是政体转移,社会变化却不太大。(来源:漓江出版社《沈从文散文精编》,有改动)

第三站

贾府春灯雅谜之赏

阅读线索:谈“语言”

元宵喜乐“茶话会”的最后一站,我们将直达贾府“猜灯谜”的现场。

“猜灯谜”不仅能迎合节日气氛,而且能启迪智慧,老少皆宜,成为一种中华民族特有的文娱活动。清代小说家曹雪芹在其著作《红楼梦》中记载了元宵节众人猜灯谜的生动场景。

阅读小站

1. 读一读文章内容,数一数出现了哪些人物,体现人物角色性格特征的语言有哪些,作者又是如何借助语言来刻画人物的?

2. 想一想文中最后一个自然段对贾政的心理描写有什么作用?

红楼梦里的“猜灯谜”

[清]曹雪芹

忽然人报,娘娘差人送出一个灯谜儿,命你们大家去猜,猜着了每人也作一个进去。四人听说,忙来至贾母上房。只见一个小太监,拿了一盏四角平头白纱灯,专为灯谜而制,上面已有一个,众人都争看乱猜。小太监又下谕道:“众小姐猜着了,不要说出来,每人只暗暗地写在纸上,一齐封进宫去,娘娘自验是否。”宝钗等听了,近前一看,是一首七言绝句,并无甚新奇,口中少不得称赞,只说难猜,故意寻思,其实一见就猜着了。宝玉、黛玉、湘云、探春四个人也都解了,各自暗暗地写了。一并将贾环、贾兰等传来,一齐各揣机心都猜了,写在纸上。然后各人拈一物作成一谜,恭楷写了,挂在灯上。

太监去了,至晚出来传谕:“前娘娘所制,俱已猜着,惟二小姐与三爷猜的不是。小姐们作的也都猜了,不知是否。”说着,也将写的拿出来。也有猜着的,也有猜不着的,都胡乱说猜着了。太监又将颁赐之物送与猜着之人,每人一个宫制诗筒,一柄茶筅,独迎春、贾环二人未得。迎春自为玩笑小事,并不介意,贾环便觉得没趣。且又听太监说:“三爷说的这个不通,娘娘也没猜,叫我带回问三爷是个什么。”众人听了,都来看他作的什么,写道是:大哥有角只八个,二哥有角只两根。大哥只在床上坐,二哥爱在房上蹲。众人看了,大发一笑。贾环只得告诉太监说:“一个枕头,一个兽头。”太监记了,领茶而去。

贾母见元春这般有兴,自己越发喜乐,便命速作一架小巧精致围屏灯来,设于当屋,命她姊妹各自暗暗的作了,写出来粘于屏上,然后预备下香茶、细果以及各色玩物,为猜着之贺。贾政朝罢,见贾母高兴,况在节间,晚上也来承欢取乐。

往常间,只有宝玉长谈阔论,今日贾政在这里,便惟有唯唯而已。贾政亦知贾母之意,撵了自己去后,好让他们姊妹兄弟取乐,因陪笑道:“今日原听见老太太这里大设春灯雅谜,故也备了彩礼酒席,特来入会。何疼孙子、孙女之心,便不略赐以儿子半点?”贾母笑道:“你在这里,他们都不敢说笑,没的倒叫我闷得慌。你要猜谜儿,我便说一个你猜,猜不着是要罚的。”贾政忙笑道:“自然要罚。若猜着了,也是要领赏的。”贾母道:“这个自然。”说着便念道:

猴子身轻站树梢。—打一果名。

贾政已知是荔枝,便故意乱猜别的,罚了许多东西,然后方猜着,也得了贾母的东西。然后也念一个与贾母猜,道是:

身自端方,体自坚硬。虽不能言,有言必应。—打一用物。

说毕,便悄悄地说与宝玉。宝玉意会,又悄悄地告诉了贾母。贾母想了想,果然不差,便说:“是砚台。”贾政笑道:“到底是老太太,一猜就是。”回头说;“快把贺彩送上来。”地下妇女答应一声,大盘小盒一齐捧上。贾母逐件看去,都是灯节下所用所玩新巧之物,甚喜,遂命:“给你老爷斟酒。”宝玉执壶,迎春送酒,贾母因说:“你瞧瞧那屏上,都是她姊妹们做的,再猜一猜我听。”

贾政答应,起身走至屏前,只见头一个写道是:

能使妖魔胆尽摧,身如束帛气如雷。一声震得人方恐,回首相看已化灰。

贾政道:“这是炮竹嗄。”宝玉答道:“是。”贾政又看道:

天运人功理不穷,有功无运也难逢。因何镇日纷纷乱?只为阴阳数不同。

贾政道:“是算盘。”迎春笑道:“是。”又往下看,是:

阶下儿童仰面时,清明妆点最堪宜。游丝一断浑无力,莫向东风怨别离。

贾政道:“这是风筝。”探春笑道:

“是。”又看,道是:

前身色相总无成,不听菱歌听佛经。莫道此生沉黑海,性中自有大光明。

贾政道:“这是佛前海灯嗄。”惜春笑答道:“是海灯。”

贾政心内沉思道:“娘娘所作爆竹,此乃一响而散之物。迎春所作算盘,是打动乱如麻;探春所作风筝,乃飘飘浮荡之物;惜春所作海灯,一发清净孤独。今乃上元佳节,如何皆作此不祥之物为戏耶?”心内愈思愈闷,因在贾母之前,不敢形于色,大有悲戚之状,因而将适才的精神减去十分之八九,只是垂头沉思。(来源:人民文学出版社《红楼梦》第二十二回《听曲文宝玉悟禅机,制灯谜贾政悲谶语》,有改动)