水波之上,漫游《湘行散记》

名著导读

1934年1月,沈从文回湘西探望重病的母亲。沈从文在桃源沅水乘小船上行,经辰州、泸溪、保靖、茶峒等地,最后抵达湘西。他将沿途的所见、所闻、所感诉诸笔端,集合成文,便有了《湘行散记》。湘西对于沈从文而言,不只是创作的灵感源泉,还是心灵归宿与精神家园。他把自己的思想与情感、爱憎与忧伤,都揉进了这一方山水之中。让我们沿着下面的湘行线路,重走沈从文的回乡路,解读沈从文笔下真实的湘西。

《湘行散记》意象解读:山水总相逢

水元素:情感的纽带

在《湘行散记》中,水承载着作者前进的路线,沅水两岸更是散记中人和事发生的主要场域。船在水上,水手在船上,纤夫在岸上,水将他们联结在一起,便有了故事,有了作者情感的抒发。与此同时,水也是描绘湘西必不可少的一个元素。作者多年之后重返家乡,故乡的水成了牵连他与童年的纽带,联系起他生命最初的情感,联系着他和故乡的过去与未来,作者借助对水的描写,向故乡表达着一份深情。

片段欣赏:游白燕溪的可坐小船去,船上人若伸手可及,多随意伸手摘花,顷刻就成一束。若崖石过高,还可以用竹篙将花打下,尽它堕入清溪洄流里,再用手去溪里把花捞起。除了兰芷以外,还有不少香草香花,在溪边崖下繁殖。那种黛色无际的崖石,那种一丛丛幽香眩目的奇葩,那种小小回旋的溪流,合成一个如何不可言说迷人心目的圣境!(节选自沈从文《湘行散记·桃源与沅州》)

山元素:人格的映照

湘西独特的岩溶地形,使得那里的山也别具一格。岩壁、石窟与树木、落日,相互映照,光影斑驳,一幅安静、祥和的家乡风景画跃然纸上。作者乘船在江中航行,两岸的高山是他与家乡之间的又一联结。书中,作者在描绘山的时候,常常与人结合在一起,人们穿过岩壁的缺口处,上岸喝酒;透过石缝可以看到那边人们的活动。山在水之上,仿若柔弱之间亦有几分刚强,就像湘西的人,即使生活在社会底层,亦能保持人性中一份最纯朴的倔强。

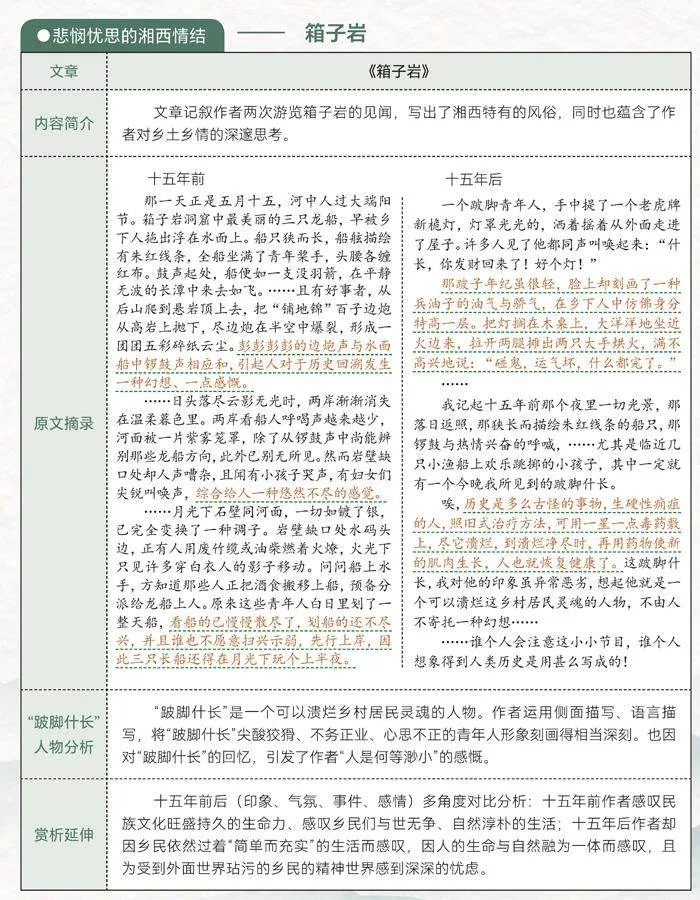

片段欣赏:一列青黛崭削的石壁,夹江高矗,被夕阳烘炙成为一个五彩屏障。石壁半腰约百米高的石缝中,有古代巢居者的遗迹,石罅隙间横横的悬撑起无数巨大横梁,暗红色长方形大木柜尚依然好好的搁在木梁上。岩壁断折缺口处,看得见人家茅棚同水码头,上岸喝酒下船过渡人也得从这缺口通过。(节选自沈从文《湘行散记·箱子岩》)

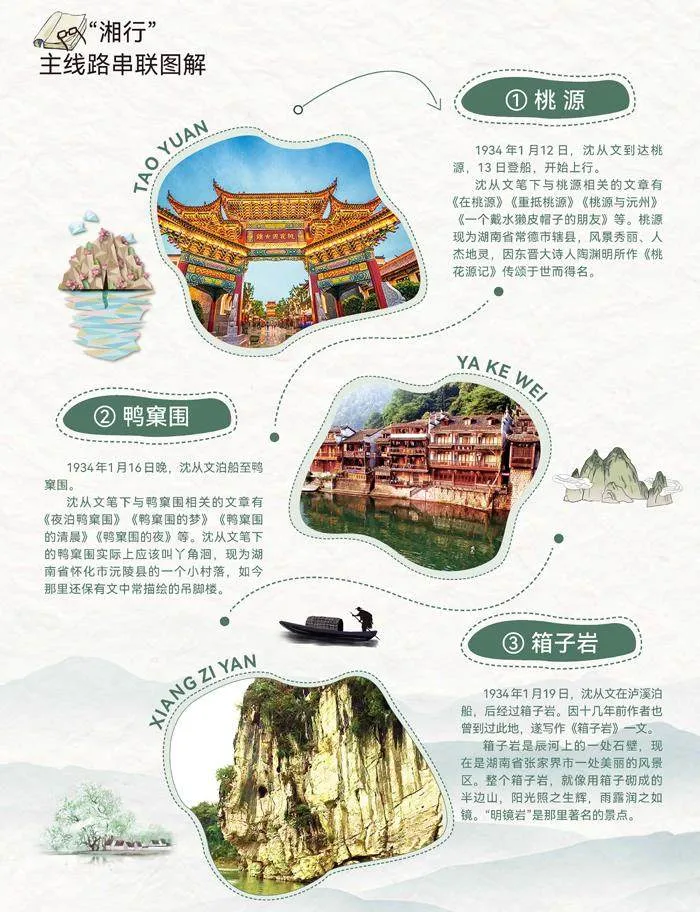

“湘行”主线路串联图解

① 桃 源

1934年1月12日,沈从文到达桃源,13日登船,开始上行。

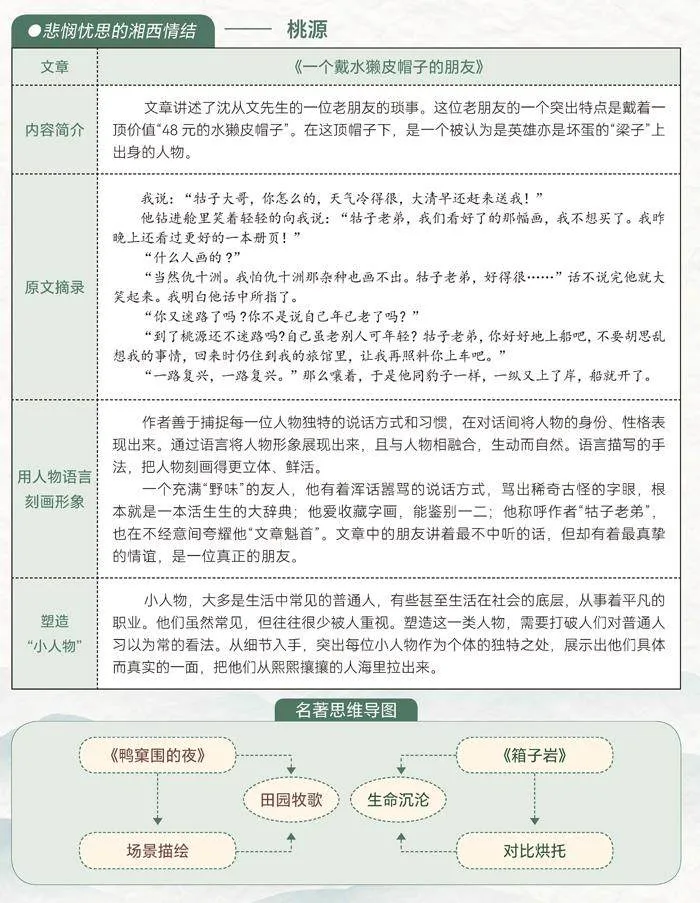

沈从文笔下与桃源相关的文章有《在桃源》《重抵桃源》《桃源与沅州》《一个戴水獭皮帽子的朋友》等。桃源现为湖南省常德市辖县,风景秀丽、人杰地灵,因东晋大诗人陶渊明所作《桃花源记》传颂于世而得名。

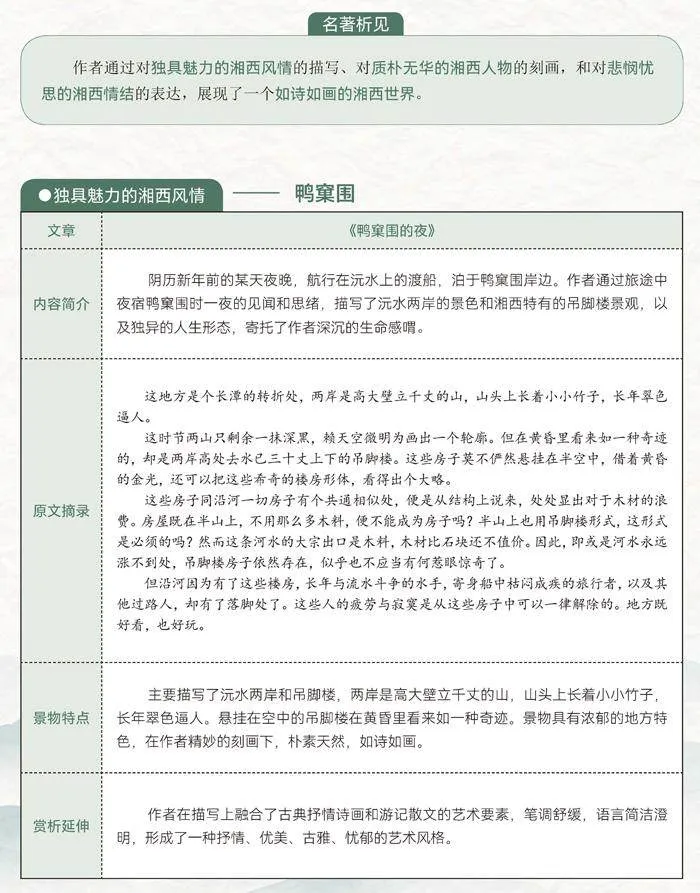

② 鸭窠围

1934年1月16日晚,沈从文泊船至鸭窠围。

沈从文笔下与鸭窠围相关的文章有《夜泊鸭窠围》《鸭窠围的梦》《鸭窠围的清晨》《鸭窠围的夜》等。沈从文笔下的鸭窠围实际上应该叫丫角洄,现为湖南省怀化市沅陵县的一个小村落,如今那里还保有文中常描绘的吊脚楼。

③ 箱子岩

1934年1月19日,沈从文在泸溪泊船,后经过箱子岩。因十几年前作者也曾到过此地,遂写作《箱子岩》一文。

箱子岩是辰河上的一处石壁,现在是湖南省张家界市一处美丽的风景区。整个箱子岩,就像用箱子砌成的半边山,阳光照之生辉,雨露润之如镜。“明镜岩”是那里著名的景点。

名著析见

作者通过对独具魅力的湘西风情的描写、对质朴无华的湘西人物的刻画,和对悲悯忧思的湘西情结的表达,展现了一个如诗如画的湘西世界。

●独具魅力的湘西风情——鸭窠围

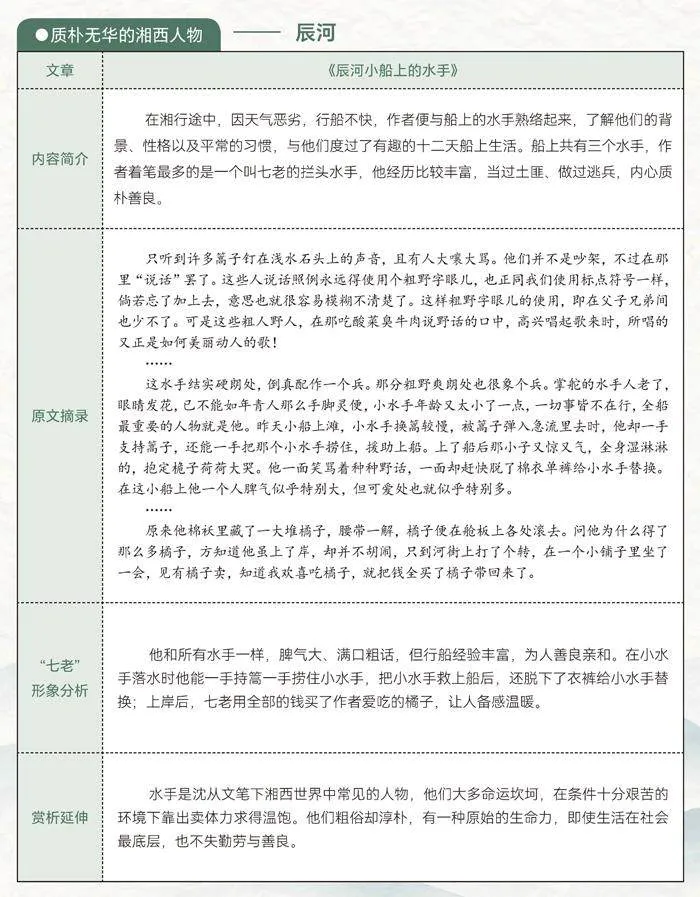

●质朴无华的湘西人物——辰河

●悲悯忧思的湘西情结——桃源

●悲悯忧思的湘西情结——箱子岩

结 语

作者全方位地描绘了湘乡的风土人情,记录了时光流转下湘西乡村的沧桑变化,细织密缝出他的童年、他的往事,以及远行中船头水边的见闻。在作者悲悯的情怀下,尖锐的民族问题和社会问题碰撞融合于具体的人和事中。

《湘行散记》不只是一部游记,在秀丽的自然风光之外,作者推崇的是自然人性的美。那些即使处在当时社会最底层的民众,如渔夫、猎人、水手、兵勇、纤夫等,他们身上所表现出来的那种天然生成的生存信义和人性的本真、善良,是这片土地上最美丽的风景。

拓展阅读

沈从文曾说:“我所写的故事多数是水边的故事。我故事中人物的性格,全为我在水边船上所见到的人物性格”……可以说,水是沈从文散文写作的一把钥匙。请从下列选项中选择一项,尝试着从水的品性这一角度来解读沈从文《湘行散记》中的人物形象。

提示:先写对所选这句话的理解,再结合作品中具体人物,围绕所选的品性具体分析。

A.“上善若水”的善性 B.“水滴石穿”的韧性 C.“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的野性

参考示例

示例一“上善若水”的善性

水善利万物而不争,水能润泽万物,它是善的,是纯真、善良、优美的。《湘行散记》中的人物的品质也大都是友好、善良、单纯的。如《一个多情水手与一个多情妇人》中那个只送核桃而不卖核桃,得到苹果又不顾时间紧迫,立刻给心爱的人送去的水手,他的爱是那样的单纯可爱和朴实;而那个多情的妇人也挚爱着这个水手,痴痴地等待着他的到来。

示例二“水滴石穿”的韧性

水具有柔中带刚、以柔克刚的精神,“水滴石穿”靠的是坚持不懈的毅力、韧性,敢于面对艰难困苦的勇气,以及不断与厄运抗争的行动。

沈从文《湘行散记》中的人物就是对水这一品性的最好诠释。如《一九三四年一月十八》中那个“牙齿已脱,白须满腮”的临时纤手,人快八十了,对于生存还那么努力执着,像一位古罗马战士,展现了生命的韧性。

示例三“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的野性

奔腾的黄河之水给人一种磅礴之气,一种带有野性蛮力与放荡不羁的气势,展现出奔放自然、不受约束的原始生命状态。在《湘行散记》的日常对话中,经常可以听到水手之间的相互对骂、人与人之间的插科打诨,这正是一种自然、返璞归真的生命状态。作品中那个作者试图改造的虎雏,其“劣根性”是如此顽强,放荡不羁,野性十足,具有生的力量和活的洒脱。