央行数字货币跨境支付的路径选择

数字货币正在成为重构国际支付结算体系的重要力量,各央行正积极研发批发型央行数字货币,以应对其他私人数字货币和稳定币的挑战。本文对通过央行数字货币进行跨境支付的两种较为成熟的技术实现方式(即“货币桥”的走廊网络方案和Jasper-Ubin项目的哈希时间锁定协议方案)进行了比较分析,并给出了对应政策建议。

背景

数字货币正在成为重构国际支付结算体系的重要力量。基于区块链的底层技术,各类数字货币对传统账户体系下的信任体系进行了重构,并且已经建构起其自身独特的信任体系,这套信任体系仅依赖于数字货币本身而不再依赖交易对手。私人数字货币(如比特币、以太币等),通过区块链实现了去中心化的发行规则,率先建构起独立于各国央行体系的国际支付结算体系,但由于监管的缺位,使得私人数字货币存在很大的价格波动风险。紧随其后,稳定币(如Luna币)作为一种将加密货币与法定货币挂钩的数字货币,将区块链的技术与锚定主权信用货币的发行兑换规则相结合,试图在适应各国央行货币体系的前提下,尽可能以商业化的模式构建高效的跨境结算体系,但由于新兴技术与传统货币体系的平衡很难掌握,导致了稳定币在流动性危机冲击下发生了币值暴跌。

在数字经济发展的时代大势之下,跨境支付结算已成为批发型央行数字货币(Central Bank Digital Currency,简称CBDC)的最终目标之一,多个国家和地区的央行积极展开了对批发型央行数字货币的研发,以应对私人数字货币和稳定币对传统货币体系的挑战。我国在批发型央行数字货币的研发和应用方面走在了主要经济体的前列。据普华永道2021年报告评估,在批发型央行数字货币项目中,泰国和中国香港合作的Inthanon-LionRock项目在批发型央行数字货币中并列第一,随后是排名第三的新加坡Ubin项目,排名第四的是加拿大Jasper项目。各国对于批发型央行数字货币的研发基本都经历了法币数字化、国内银行间市场交易验证、国内券款对付、跨境跨币种对等支付等多个阶段。几个主要项目的对比如表1所示。

我国对批发型央行数字货币领域的研究走在各国前列,已经进入试运行阶段,正在推进最小可行性产品(Minimum Viable Product,简称MVP)研发及阶段落地。2022年8月,来自4个国家和地区的20家商业银行参与了为期6星期的试运行。这是迄今为止规模最大的跨境央行数字货币试行测试,主要利用“货币桥”项目平台,进行了超过160笔跨境支付和外汇兑换同步交收业务,结算金额折合人民币逾20亿元。因此,“货币桥”项目率先实现了以多种央行数字货币为企业跨境交易进行真实结算。

跨境支付模式的比较

传统账户体系下的跨境支付模式

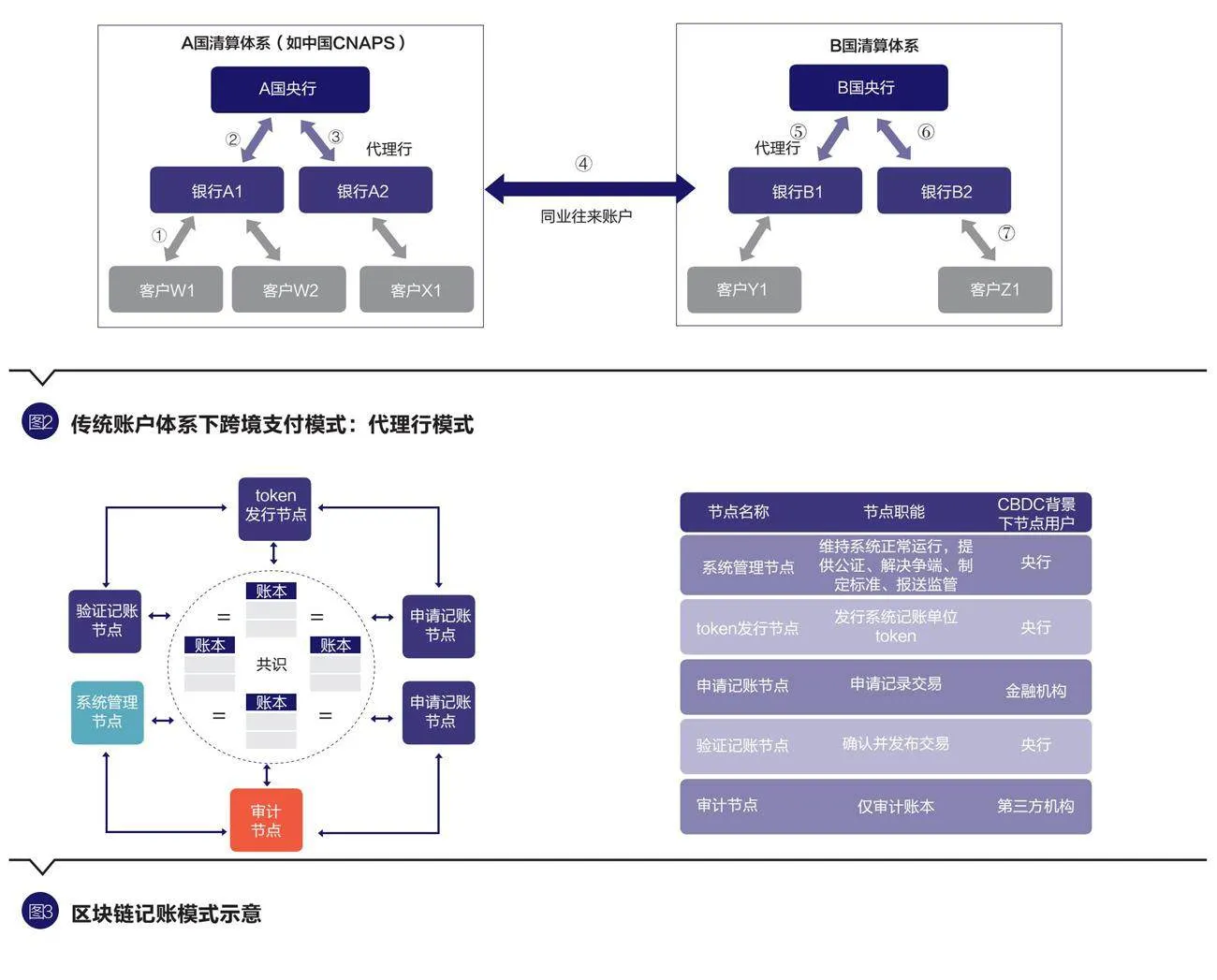

据渣打银行报告,当前全球跨境支付主要有代理行模式、三方闭环模式、支付基础设施模式、点对点模式等,其中代理行模式是最主流的模式,占据了全球跨境支付交易金额的绝大部分。在代理行模式下,不同国家的商业主体如需进行跨境转账,就必须依赖于所在国的代理银行。代理银行通过在多国清算行处开立账户,或者同其他主要代理银行互相开立同业往来账户,实现了不同清算体系间资金的转移,因而是传统账户体系下跨境支付不可或缺的一个链条。

纵览传统账户体系下各种跨境支付模式(见图1),可以发现,只有存在更高一级的清算机构,或者存在同业往来账户时,不同的商业主体才能够完成资金的支付。由此可见,账户是中心化的、分等级的记账方式,中心化机构基于其下级机构的信任,而掌握有保管账本和记账的权力,下级机构账户的开立、资金的存留和转移都依赖中心化机构的认可,中心化机构及其所有层级的下级机构共同构成一个支付清算体系。不同体系机构之间难以进行支付清算,根本原因就是难以找到双方同时信任的中心化机构。

如图2所示,要实现跨境支付,就必须构建一条由中心化机构或同业往来账户支撑的、首尾相连的完整的账户链条,从而建立不同支付清算体系和不同商业机构之间的信任。这种账户链条是建立信任的枢纽,但有时链条过于冗长,牵涉过多的中间机构,导致代理成本高企。据普华永道统计,跨境支付的成本结构中,65%的成本由存放同业、同业存放的流动性管理和司库操作构成,这些都属于典型的代理成本。而央行数字货币的跨境支付解决方案恰恰能够最大限度地削减该部分的成本。

央行数字货币跨境支付结算的模式

据国际清算银行(2022)指出,央行数字货币实现跨境支付结算有两种方式。其一是将本国央行数字货币向外国实体开放访问和服务,其二是通过不同国家央行数字货币系统之间的互通性促进跨境支付结算交易。

针对第一种开放服务的方式,国际清算银行(2022)依据发行对象和央行数字货币类型,将访问模式分为两大类:

第一类,一国可以面向外国金融机构开放央行数字货币服务。考虑到金融机构交易体量较大,此情景下一般优先开放批发型央行数字货币服务,用于金融机构之间的交易结算。若该国在零售型央行数字货币的应用相对成熟,也可同时将批发型和零售型的央行数字货币服务开放给外国金融机构。

第二类,一国可以面向外国居民直接开放央行数字货币服务。由于居民的交易体量较小,此情景下一般优先开放零售型央行数字货币,用于日常的消费支出等。但直接开放本国央行数字货币服务存在一定的局限性,在外国金融机构或居民本身并不持有本国货币的前提下,央行数字货币的兑换本身就需要依赖于传统的账户体系进行。因此此类方式更多适用于在本国支付结算体系中已有账户的机构,在向其他机构推广时可能存在一定困难。

针对第二种系统互通的方式,国际清算银行(2021)依据系统互联互通的融合程度,将互通模式分为三大类:

第一类是兼容模式,即尽可能统一央行数字货币系统建设的技术标准和法律监管标准。在此情景下,各国可建设自己的央行数字货币系统,由于不同系统之间的标准相对统一,无须像传统账户体系下另设一个类似于环球银行金融电信协会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications,简称SWIFT)的机构来统一各国电汇报文格式,但不同系统之间的信息传递仍依赖大型机构。

第二类是互联模式,即在兼容模式的基础上,直接在信息技术(IT)层面实现系统之间的互联互通,根据系统参与者之间的链接方式,又可以进一步细分为单一接入点、双边链接和多边链接形式。在此情景下,系统之间的互联互通也需要一类与传统账户体系中的代理行类似的角色。但不同的是,代理行需要同时完成资金流和信息流的处理,而央行数字货币系统中的信息中介则仅须完成信息流的处理,因而节省了资金成本。新加坡的Nexus项目即采用了互联模式。

第三类是共同平台模式,即不同国家和地区的货币当局直接合作建设共同的央行数字货币系统,用一个系统平台支持所有参与国家的央行数字货币的交易结算。此模式前期协商成本最高,但具有广泛的可扩展性和最高的长期效率。我国参与的“货币桥”项目,以及法国的Jura项目、南非的Dunbar项目,都采用了共同平台模式。

央行数字货币进行跨境支付的优势

与传统账户体系相比,央行数字货币最大的区别就是采用了区块链的底层技术,对记账方式以及更底层的信任模式进行了重构(见图3),从而淡化了原本代理银行信用中介、资金中介的角色,而仅保留了信息中介的角色。

区块链是去中心化的记账方式,区块链的参与节点可以分为系统管理节点、token(通证)发行节点、申请记账节点、验证记账节点和审计节点等。区块链中的每个节点都有同步保存最新账本的权力,即便是验证记账节点也都有发布最新交易的权力,由此同一条区块链上的所有节点就共同形成了一个清算体系。

区块链的重构,首先在于其淡化了中心化机构作为信用中介的角色。在账户体系下中心化的记账模式中,记账权和账本发布权掌握在少数中心化机构手中,如国内支付由本国央行掌握,跨境支付由各国央行和代理银行掌握。而区块链的记账权分散到了各个节点,所有节点均可记账,所有节点都保管有最新的账本。尽管最终的审核权还是保留在系统管理节点手中,但其中心化程度相较于账户体系已经大为削弱。同一个区块链体系中的不同节点不必依赖于共有的中心化节点,仅须依赖对token(如央行数字货币)的信任,就可以相互支付,从而无须构建冗长的信任链。这一点与纯现金流通体系非常类似,买卖双方仅依赖对纸质的法定货币的信任就可完成交易。

区块链的重构,还体现在最大限度地取消了资金中介的角色,从而减少了跨境汇款中占比最大的存放同业、同业存放的流动性管理和司库操作对应的成本。在传统账户模式下,代理银行本身需要预备大量资金头寸,以应对可能的跨境支付业务。区块链模式下,同一区块链内部的资金头寸大多由支付方自己持有。而涉及跨区块链交易时,以“货币桥”项目为例,付款方可以通过在国内链冻结一定的央行数字货币,向央行换取目标区块链中的央行数字货币。这涉及一个货币新发行的过程,因此原本代理银行持有大量资金头寸对应的资金成本被最大限度地减少了。

区块链的重构,加强了代理银行作为信息中介的角色。尽管代理银行信用中介、资金中介的角色被弱化,但其信息中介的角色是在新体系之下不可或缺的。在同一区块链内部交易时,尽管记账权被放开给所有节点,但并非所有市场主体都能参与批发型央行数字货币的网络;即使参与了,也不一定有足够的专业性保证账务处理的及时性、可靠性。因此传统大型金融机构仍旧在区块链网络中占有优势。在涉及跨区块链交易时,不同区块链之间的信息流通,一部分可以直接在系统中完成,但还有一部分必须由中介机构完成,这也是大型金融机构发挥作用的关键点。

跨境支付结算的不同实现技术路径

“货币桥”项目

“货币桥”项目作为Inthanon-LionRock项目的延续,沿用了走廊网络的技术方案,作为连接泰国国内CBDC网络和中国香港境内CBDC网络的桥梁,从而完成泰国与中国香港之间的跨境支付结算。为说明该走廊网络的运行机制,以下以一家泰国公司向中国香港公司购买货物支付资金为例,具体阐述三个网络的交互过程。

第一步,该泰国公司需要兑换批发型央行数字货币,该过程发生在泰国国内的账户体系与泰国CBDC网络之间。泰国公司向其开户行泰国A银行的对应账户中转入资金,申请兑换CBDC。收到兑换申请的泰国A银行向泰国央行的CBDC准备金账户中转入对应资金,以此为质押向泰国央行兑换等面值的泰国CBDC,并将该笔CBDC归入泰国公司的国内钱包中。

第二步,该泰国公司需要将国内钱包中的CBDC转化为走廊网络中的CBDC,该过程发生在泰国CBDC网络与走廊网络之间。泰国公司向泰国A银行申请将国内钱包中的CBDC转化为走廊网络中的CBDC,泰国A银行收到申请后,确认泰国公司是走廊网络的参与者,随后在泰国CBDC网络冻结一定金额的CBDC,同时在走廊网络中释放对应数额的CBDC,完成不同网络之间CBDC的转化。

第三步,泰国A银行在走廊网络中完成换汇和转账。泰国A银行可参考外汇市场实时报价,在走廊网络中利用智能合约与最优报价的外汇交易商完成换汇,如中国香港Y银行报价优于中国香港X银行,此时智能合约自动撮合泰国A银行和中国香港Y银行的外汇交易,以泰国和中国香港各自的CBDC的存托凭证(本质也是CBDC)为交付物,在走廊网络中完成交易。换汇完成后,泰国A银行将港币存托凭证支付给中国香港公司的开户行中国香港Z银行。

第四步,中国香港Z银行将走廊网络中的CBDC转换到中国香港CBDC网络中,并支付给中国香港公司,中国香港公司按需将CBDC转换回账户体系中的货币,完成整体支付流程。该过程与上述第一步和第二步是完全对称的流程。

Jasper-Ubin项目

与“货币桥”项目不同,加拿大和新加坡合作的Jasper-Ubin项目并未采取构建走廊网络的方案,而是通过一种区块链技术协议——“哈希时间锁定协议”,完成了不同国家CBDC系统的相互连通。

“哈希时间锁定协议”(Hashed Timelock Contract,简称HTLC)是一种特定类型的智能合约,可以理解为有且仅有两种打开方式的“虚拟保险箱”。首先收款方须生成密文S,付款方须使用收款方提供的特定密文的哈希值H(S)创建HTLC,并将资金转入对应的钱包中冻结起来,待条件满足后自动支付给收款方。在交易正常的情况下,收款方用密文的原文S打开“虚拟保险箱”获取资金。在交易超时的情况下,付款方可凭私人密钥打开“虚拟保险箱”,取回交易资金。

Jasper-Ubin的项目模式与“货币桥”项目略有不同。“货币桥”项目有3个CDBC网络;而Jasper-Ubin项目仅有2个CBDC网络,即新加坡CBDC网络和加拿大CBDC网络,两个网络间采用HTLC协议互联互通。假设新加坡A银行需要向加拿大B银行支付款项。首先由加拿大B银行生成密钥S,并将密钥S的哈希值H(S)发送给新加坡A银行,注意此时密钥S仅由加拿大B银行掌握,不会发送给其他任何一方。新加坡B银行收到H(S)后,利用H(S)在新加坡CBDC网络中发起第一个哈希时间锁定合约HTLC 1,将待支付款项和手续费存入HTLC 1中冻结起来,完成后将H(S)发送给中介机构C在新加坡的分部C1。中介机构新加坡分部C1检查好HTLC 1的合法性、完整性后,将H(S)发送给加拿大分部C2,由加拿大分部C2基于H(S)在加拿大CBDC网络中发起第二个哈希时间锁定合约HTLC 2,将数量相等的待支付款项存入HTLC 2,完成后告知加拿大银行B。此时加拿大银行B利用密钥S,打开HTLC 2,获取中介机构C2存放的资金,完成后将密钥S提供给中介机构的加拿大分部C2。中介机构加拿大分部C2向新加坡分部C1同步密钥S,使得新加坡分部C1能够打开HTLC 1,获取新加坡A银行存放的资金,完成整体支付流程。

不同技术路径的优劣比较:基于蒙代尔—弗莱明模型的分析

在技术实现层面和汇率制度层面,走廊网络和哈希时间锁定协议两种方案都具有很强的代表性。从技术实现层面看,货币桥项目和Jasper-Ubin项目是各国央行数字货币研究中最成熟的两个项目,因而具有很强的技术代表性。从汇率制度层面看,根据蒙代尔—弗莱明模型,一国的货币和汇率制度只能在资本自由流动、固定汇率和独立的货币政策这三个目标中,以舍弃一个目标的政策灵活性的代价,换取其余两个目标的政策灵活性。而货币走廊和哈希时间锁定协议正好与其中两种典型的汇率制度一一对应。

走廊网络与人民币的汇率制度非常类似,其技术方案最适合于中国,也最适合其他采用了固定汇率或有管理浮动汇率的新兴经济体。可以将走廊网络理解为一个资本自由流动程度相对较低但实现了相对稳定、有管理的浮动的汇率和独立货币政策的方案。同样以前文所述的“货币桥”为例,走廊网络是在两地各自的CBDC网络之间的一个新CBDC网络,实质上就是在港币CBDC的货币区和泰铢CBDC的货币区之间,建立了一个兼容港币和泰铢的新CBDC货币区。首先,资本流动相对受限,这三个CBDC货币区之间并不能进行直接的资本自由流动,而是需要借助央行这个发行节点,在本地CBDC货币区内注销原CBDC,在走廊网络CBDC货币区内发行新CBDC,因此三个CBDC货币区的资本自由流动是相对受限且受到严格监管的。其次,汇率有管理地浮动,在走廊网络CBDC货币区内,不同币种相互兑换的汇率既会参考外汇市场报价,也参考网络内机构报价。当走廊网络内报价和外汇市场报价之间出现较大差异时,可通过套利机制实现走廊网络报价向外汇市场报价的趋同,也可由各国家和地区的央行进行一定程度的干预。最后,独立的货币政策得到保障,各国家和地区的央行可以在走廊网络CBDC货币区内自主发行本国CBDC,并可将新发行的货币投放给走廊网络的节点参与者。

哈希时间锁定协议与美元的汇率制度非常类似,该方案最适合于高度依赖美元体系、实行浮动汇率的各发达经济体,如加拿大。可以将哈希时间锁定协议理解为:该方案放弃了固定汇率,但实现了资本自由流动和独立的货币政策。同样以前文所述的Jasper-Ubin项目为例,哈希时间锁定协议依赖中介机构在各国的CBDC系统中进行相应智能合约操作。首先,资本可以自由流动,仅须通过中介机构进行存量CBDC的支付,而无须各国央行新发行CBDC。其次,汇率自由浮动,交易双方的约定汇率是基于市场机制得到、由中介机构执行的,最终也会因为市场套利而与外汇市场报价趋同。最后,独立的货币政策得到保障,各国家和地区的央行可在走廊网络CBDC货币区内自主发行本国CBDC,并可将新发行的货币投放给走廊网络的节点参与者。

最后,出于理论的完整性,可以发现,稳定币属于蒙代尔—弗莱明模型指出的第三类汇率制度,稳定币这种附属货币依附其他主流货币,稳定币放弃了独立的货币政策,而实现了固定汇率和资本自由流动。这一点与港币非常类似,是弱势经济体和跨国公司积极融入国际支付体系的最佳选择。稳定币与主流货币完全挂钩,并通过资本自由流动满足不同经济体客户的跨境支付需求,但没有自主货币发行权。

结论

央行数字货币相比传统账户体系,在跨境支付时有极大的效率优势。央行数字货币能够显著降低中介成本,其主要原因就在于区块链体系弱化了代理银行的信用中介、资金中介作用。传统账户体系和央行数字货币在进行跨境支付时,都面临如何构建信任,以沟通不同清算体系的问题。传统账户体系是中心化的记账方式,因此只能依靠权威中介机构一节一节地向外拓展信任链,代价是中介成本上升。央行数字货币采用的区块链是去中心化的记账方式,所有节点基于对token价值的信任(背后是发行机构的信用),无须信任他人即可两两达成交易。

各国应结合本国的汇率制度,来选择央行数字货币进行跨境支付的技术路径。“货币桥”项目走廊网络的技术路径最适合于中国,也最适合于其他采用固定汇率或有管理浮动汇率的新兴经济体。走廊网络在两国各自的区块链系统基础上,叠加了一层支持多币种的区块链,实质上是构建了一个强监管的混合货币区,各国央行在其中各自发行、联合清算,在让渡清算权时保留了货币主权、外汇调控权和控制资本流动的权力。Jasper-Ubin项目跨链模式的方案更适合于高度依赖美元体系、实行浮动汇率的各发达经济体。该方案完全基于两国各自的区块链系统,通过使用HTLC技术实现了跨链,并基于HTLC技术的信任使得信任门槛大大降低,因此传统代理行的角色得以保留,而各国央行则保有货币主权,能够各自发行、各自清算,但不能干预外汇市场,无法控制资本流动。

“货币桥”项目进一步推动了人民币国际化的进程。中国人民银行已于2021年2月加入“货币桥”项目,持续参与项目研究。目前“货币桥”项目已经进入试运行阶段,产生了一定体量的交易流水,说明其实用性、可靠性已经被验证。未来“货币桥”项目会持续推进,将进一步提高CBDC国内网络和走廊网络对各类机构的开放程度,“货币桥”项目的参与国数目会持续扩大,助推基于央行数字货币的跨境支付的实现范围更广、规模更大。

随着央行数字货币的快速发展,跨境支付的核心将逐步从提供信用和资金转移到提供信息服务商。各商业银行应进一步加强科技力量投入,积极参与“货币桥”项目建设,实现从信用中介、资金中介向信息中介的转型,为人民币国际化的行稳致远提供保驾护航。

(宋首文为中国银行企业级架构建设办公室资深经理。本文编辑/孙世选)