《论语·先进》:孔子“因材施教”的典范

孔子晚年致力于教育教学,相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十余人。孔子对中国教育事业的发展有深远影响。在他提出的教育理念中,“因材施教”思想一直被奉为教书育人的重要准则,沿用至今。

孔子对每个学生的个性、长处及志向都有深入了解,并且根据每个学生的特点“对症下药”,由此诞生了“孔门十哲”。

每年的9月28日是孔子诞辰纪念日,让我们一同品读儒家经典《论语》,以此纪念这位被称为“万世师表”的先贤。

孔子讲堂

《论语》中有许多体现孔子“因材施教”思想的案例,其中,最直接、最经典的当属《论语·先进》第二十二章。

课前预习

孔子

中国古代伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。

子路

即仲由,字子路。『孔门十哲』之一,性情刚直,好勇尚武,以政事见称。

冉有

即冉求,字子有。 『孔门十哲』之一,性格谦逊,以政事见称,多才多艺,尤擅长理财。

公西华

复姓公西,名赤,字子华。『孔门七十二贤』之一,擅长外交。

对话一:相同问题的不同解答

子路问:“闻斯行诸?”

子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”

子曰:“闻斯行之!”

解读

子路和冉有都是孔子的学生,有一天两人问了孔子同一个问题:“闻斯行诸?”其大意是:一听到就立即行动吗?孔子给出的回答却截然相反。对于子路,孔子回答:“你有父亲兄长在身边,怎么能一听到就立即行动呢?”对于冉有,孔子则表示肯定:“你应该一听到就行动起来。”

对话二:不同答案的相同思路

公西华曰:“由也问:‘闻斯行诸?’子曰:‘有父兄在。’求也问:‘闻斯行诸?’子曰:‘闻斯行之。’赤也惑,敢问。”

子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

解读

这时,公西华提出了疑问,他对孔子说:“仲由(即子路)问您:‘一听到就行动吗?’您说:‘有父兄在,不能这样。’冉求(即冉有)问您:‘一听到就行动吗?’您说:‘一听到就行动起来。’一样的问题,您给出的答案却不同。我有些疑惑,大胆地向您请教这是什么缘故。”

对于公西华的提问,孔子又是如何作答的呢?

孔子为公西华解惑道:“冉求平日做事总是畏畏缩缩,所以我激励他听到了就去做;仲由平日勇猛过人,办事容易莽撞,所以我要约束他。”

课后解惑

孔子的高明之处在于他没有拿一个固定的答案去应付每个学生,而是针对学生的能力、性格、志趣等实际情况,有的放矢地进行差异化教学,使每个学生都能扬长避短,获得最佳发展,这也充分体现了孔子一直以来秉承的教育理念——因材施教。

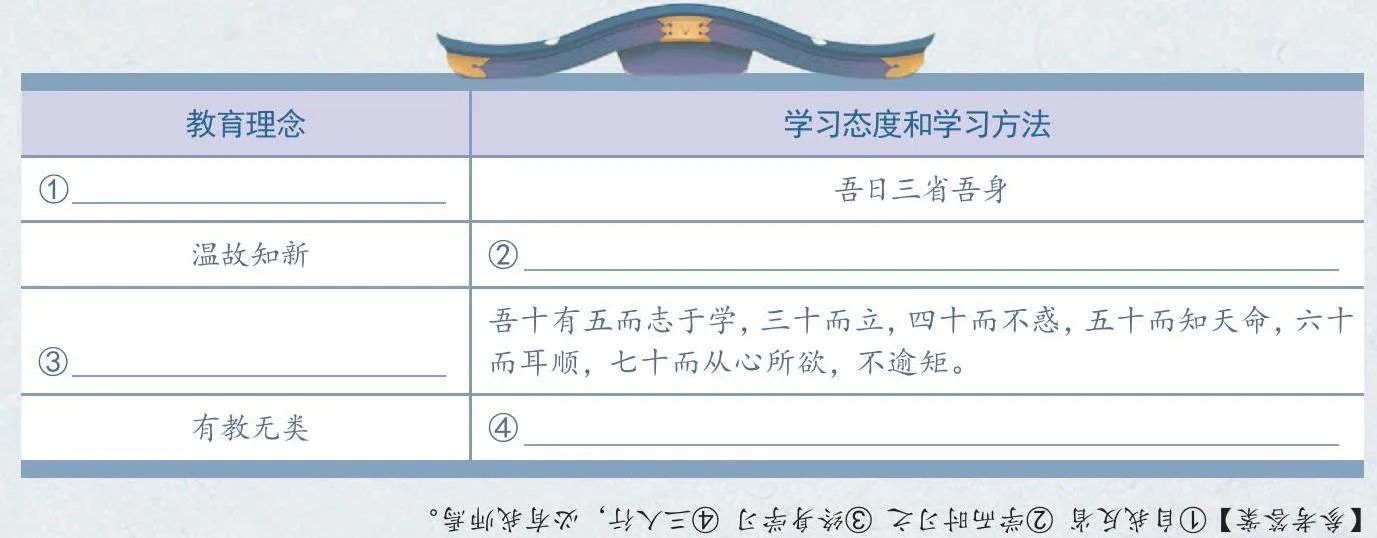

在日常学习中,孔子的学生们受到了什么教育理念的影响?他们又秉持着哪些学习态度和学习方法呢?试着填一填下面的表格。

【参考答案】①自我反省 ②学而时习之 ③终身学习 ④三人行,必有我师焉。

知行学思

孔子门下的学生皆各有所长,假如子路、冉有、公西华生活在现代,你认为他们能胜任哪些职业?

示例:子路为人伉直,好勇力,执行力强,可以当一名警察。冉有性格温和谦虚,善于理财,可以当一名经济学教授。公西华有非常优秀的外交能力,可以做一名外交官。

结语

经典之所以被称为经典,在于历久弥新。无论是对古代教育的发展,还是对现代教育和教学实践,孔子因材施教的教育思想都具有重要的指导意义。对教师而言,应从学生的实际情况出发,有的放矢,因势利导;对学生而言,应学思统一,能够举一反三、触类旁通,透过现象推敲问题的本质。