打破中小银行隐性担保预期的影响

基于包商银行破产事件,本文考察了打破中小银行隐性担保预期对银行融资环境、定价效率等方面的影响,并为中国银行体系监管改革提供新的视角和政策启示。

在欧美央行持续加息的背景下,近期欧美银行风险事件频发,美国硅谷银行破产,瑞士信贷银行被收购。传统理论“大而不倒”认为政府必须救助大银行,原因在于大银行危机可能会引发系统性风险。但综合国内外银行破产处置来看,政府针对中小银行的救助的市场影响也同样重要。包商银行破产是国内监管首次未对所有银行债权人进行全额担保的处置案例,打破了中国银行业长期存在的隐性担保预期。基于包商银行破产事件,本文考察了打破中小银行隐性担保预期对银行融资环境、定价效率等方面的影响,并为中国银行体系监管改革提供新的视角和政策启示。

中小银行救助

我国银行体系长期存在刚性兑付的预期。自1998年海南发展银行宣告破产以来,即使体量较小的中小银行,一旦陷入破产困境,监管部门均采取完全救助的处置方针,即完全保障所有银行债权人的损失。2019年包商银行风险处置事件是30年来监管部门首次明确采取不完全救助措施的案例,打破了国内市场多年来形成的政府对银行进行完全担保的预期。

欧美国家针对中小银行的政府救助同样普遍。以美国硅谷银行破产事件为例,美国监管部门推动硅谷银行按照市场化程序实施破产,并由美国联邦储蓄保险公司(FDIC)接管。为防止金融风险扩散和恐慌情绪传染,美国监管部门也采取了非市场化的救助措施,主要有两方面:一是进行存款全额担保。硅谷银行的全部存款受到全额担保,并且不受25万美元存款保护上限的限制。二是向中小银行提供流动性支持。美联储新设银行定期融资计划(BTFP),并通过贴现窗口向有流动性压力的金融机构提供流动性支持。

为什么各国政府要救助中小银行?如果放弃救助中小银行又会带来什么后果呢?传统理论“大而不倒”主要针对大型银行,认为政府救助大银行的原因在于大银行的倒闭通常会通过资产负债表的联系传染(Allen and Gale,2000;Eisenberg and Noe,2001)或者抛售(Duarte and Eisenbach,2021)威胁金融体系稳定,进而增加引mftkOHsNo/4DB9LXKQ6u0WIy5P+3frzpqLMiPjMBH2Q=发经济危机的可能性。但无论是从国内对中小银行的长期完全救助方针,还是从美国硅谷银行破产处置等国外事件来看,政府对中小银行的救助的市场影响同样重要。本文研究发现,自包商银行被监管机构接管后一段时间,相对于大型银行,中小银行在同业存单市场面临的融资成本显著上升,并且获得融资的难度增加,导致部分中小银行(如锦州银行、恒丰银行等)陷入融资困境,对当时金融体系的稳定性产生了一定影响。笔者还发现,中小银行之间的同业存单信用利差也更加分化。包商银行事件前,中小银行同业存单利差主要与银行规模相关,对银行信用基本面指标不敏感。但包商银行事件后,中小银行同业存单利差开始对银行信用基本面指标敏感,表明金融市场对中小银行信用定价效率在提高,这有助于降低金融体系过度风险承担,促进金融资源更加合理分配。

包商银行破产事件背景

包商银行于1998年12月在内蒙古自治区成立,是一家小型城市商业银行。在被政府接管前,包商银行资产总额为5500亿元,约占中国商业银行总资产的0.25%。回顾包商银行的发展历程,包商银行的资产规模持续扩张,但资本和财务结构出现恶化趋势。

一是盈利能力下滑。包商银行的营业收入增速和净利润增速明显放缓,2017年三季度的营业收入同比增速仅为0.45%,而净利润同比增速已变为-13.93%。

二是资产质量下行压力大。截至2017年3月末,公司不良贷款总额为29.78亿元,不良贷款率为1.70%;逾期贷款余额为101.46亿元,其中逾期90天以上贷款余额为57.23亿元,逾期90天以上贷款与不良贷款的比率为192.21%。

三是资本充足率低于监管要求。根据2012年出台的《商业银行资本管理办法(试行)》,包商银行属于非系统重要性银行,在不考虑逆周期资本的条件下,包商银行2017年第三季度的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率三项指标分别为9.52%、7.38%、7.38%,均未达到监管要求。

包商银行倒闭的主要原因在于公司治理不善和股东欺诈行为。包商银行的最大股东“明天系”持有其89%的股份,通过空壳公司向包商银行非法借贷资金,导致包商银行存在2200亿元的资产缺口。2019年5月24日,中国人民银行和中国银保监会联合宣布,为应对严重的信贷风险,银保监会决定接管包商银行。2020年8月6日,包商银行正式申请破产。

包商银行破产处置

包商银行的破产处置主要经历了宣告接管、清产核资、破产重组三个阶段。综合央行、原银保监会、包商银行接管组及媒体披露的信息来看,包商银行破产处置的具体债权清偿机制如下:

包商银行资不抵债金额约为2200亿元。依法将原股东在包商银行的股东权益318亿元清零(其中包括“明天系”在包商银行89%的股东权益);将包商银行在2015年发行的65亿元二级资本债(期限10年,固定利率4.5%)全额减计。

徽商银行收购包商银行四家异地分行,承接与收购资产账面净值等额的负债。根据徽商银行《收购承接包商银行部分资产负债须予披露的交易》公告,承接的资产账面价值和负债总额均为983.83亿元,资产评估值为653.47亿元。因此,包商银行330.35亿元资不抵债金额由徽商银行承接。徽商银行收购四家分行的业务价值为人民币153亿元,无须为本次收购向包商银行支付对价。承接负债与收购资产评估值轧差的金额,扣减应支付的业务价值金额,剩余款项为177.35亿元,由存保基金在收购协议签署后30个工作日内转账至徽商银行。

蒙商银行注册资本为200亿元。其中由存保基金出资66亿元持股27.5%,徽商银行出资36亿元持股15%,建信投资出资12亿元持股5%,内蒙古自治区财政厅、包头市财政局及多家当地国企共出资126亿元,持股52.5%。蒙商银行共募资240亿元,其中约40亿元股本溢价用于支付偿还原包商银行的债务缺口。

存保基金直接按市场价收购“明天系”形成的不良资产1500亿元(超出存保基金可承受部分由央行再贷款支持)。据此测算,最终包商银行大额债权人须承担约329.65亿元的资金损失。长期以来,包商银行一直缺乏核心存款,过度依赖同业负债融资。按照《存款保险条例》,同业债权并不属于刚兑范畴,受损失的大额债权人多为同业债权,如徽商银行、贵州银行、青岛农商银行等同业债权人均有所损失。

综合国内的商业银行破产案例及其监管处置来看,发生财务困境的银行大多为中小银行,且政府也一直对所有债权人(含存款人)进行全额担保。相比于对以往银行破产的处置,监管机构处置包商银行破产最大的不同在于政府未对所有银行债权人做全额担保。其中5000万元以下的债权人均得到本息全额保障,但5000万元以上的债权人承受部分损失。根据2021年《中国金融稳定报告》,整体而言,包商银行破产后,所有债权人的整体保障覆盖率高于90%。

包商银行事件对同业存单市场的影响

同业存单是由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。作为银行短期流动性管理的重要工具之一,同业存单的一级发行市场能够直接反映银行业的短期融资成本。

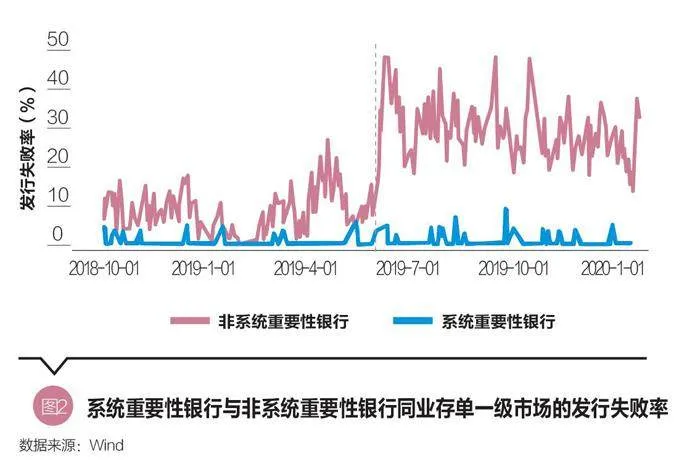

在包商银行破产处置中,中国监管部门首次偏离了市场对政府完全救助银行的强烈预期,对商业银行同业存单市场产生了巨大且持久的影响。本文将包商事件视为一个外生冲击,关注系统重要性银行和非系统重要性银行在同业存单市场上的融资变化情况。研究发现,相比于系统重要性银行,非系统重要性银行融资成本在包商银行事件之后显著增加,同时融资成功率下降。具体发现如下:

第一,非系统重要性银行同业存单的发行成本增加。图1展示了系统重要性银行和非系统重要性银行的同业存单一级发行市场的信用利差。在包商银行事件前后,系统重要性银行的信用利差相对稳定,未受到该冲击的影响;但在包商银行被接管后,非系统重要性银行的同业存单信用利差大幅增加。根据事件发生日前后两个季度的样本统计,在事件之前,非系统重要性银行比系统重要性银行的信用利差高21.2个基点;在事件之后,两类银行的信用利差的差异提高到42.7个基点,增加了101.4%,并且该影响持续了半年以上。

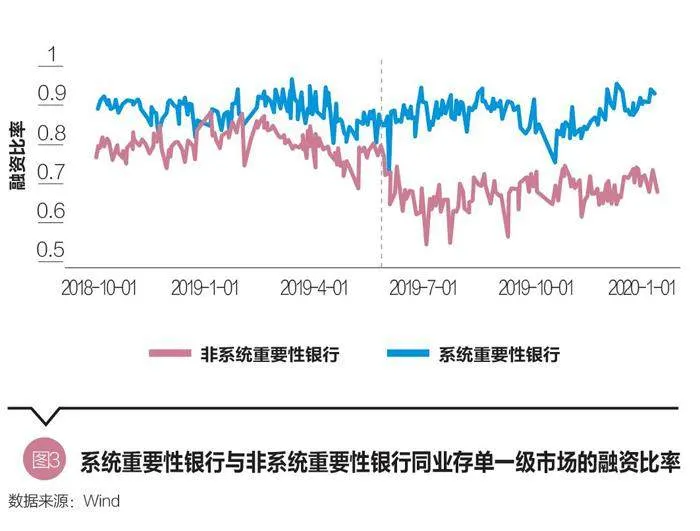

第二,非系统重要性银行的同业存单融资难度增加,发行成功率下降,融资比率下降。图2展示了系统重要性银行和非系统重要性银行的同业存单发行失败率,表明非系统重要性银行同业存单发行难度增加,发行失败率显著上升。在包商银行被接管前,2019年5月23日同业存单发行中未能筹集任何资金的比例为7.3%,而该比例在事件后的2019年6月3日跃升至44.7%,增幅高达512.3%。非系统重要性银行的同业存单日均发行成功率在后续有所回升,但仍与系统重要性银行之间存在着较大差距。相比之下,系统重要性银行的同业存单发行失败率未受到明显的负面冲击,其发行成功率始终维持在100%附近。图3展示了系统重要性银行和非系统重要性银行的同业存单发行融资比率,即同业存单的实际发行规模占计划发行规模的比例在过去15个交易日的平均值。在本文的样本期间内,对比事件前后,非系统重要性银行比系统重要性银行的融资比率的差异增加了10.3个百分点,并且该影响持续了半年以上,表明非系统重要性银行的融资比率显著降低。

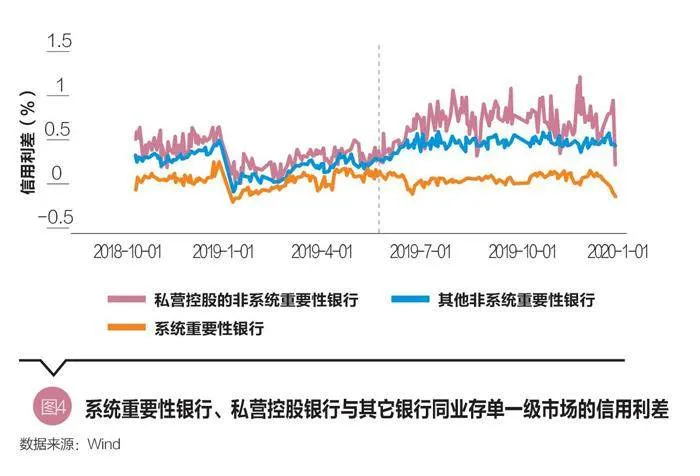

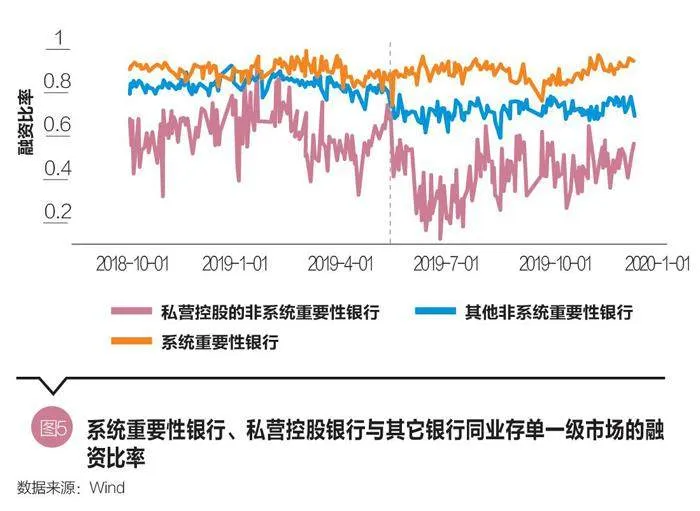

此外,包商银行是私营控股银行,本文进一步将非系统重要性银行分为与包商银行类似的私营控股银行和其他非系统重要性银行,研究表明:私营控股银行受到包商银行事件的影响更大;但即使排除私营控股银行,其他非系统重要性银行仍然在同业存单市场上的“量”和“价”方面受到包商银行事件的冲击。图4展示了系统重要性银行、私营控股银行与其他银行的同业存单信用利差。包商银行被接管后,私营控股银行的同业存单融资成本显著大幅上升,而其它非系统重要性银行的同业存单信用利差也有一定幅度的增加。图5展示了系统重要性银行、私营控股银行与其他银行的同业存单融资比率。包商银行事件后,短期内私营控股银行的同业存单融资比率骤降,甚至跌破20%,即使后期有所回升,也显著低于包商银行事件前的融资比率水平;其他非系统重要性银行的同业存单融资比率也有一定下降,对比包商银行事件前后,融资比率下降约10%。

一种新的金融传染机制:隐性担保预期的打破

监管机构首次偏离市场预期的完全救助方针,会降低市场对未来政府救助中小银行的信心。包商银行事件改变了市场对政府隐性担保的预期,引起金融市场“量”和“价”的反应,从而增加其他中小银行面临融资困境的概率。

本文研究发现,在包商银行事件后,即使央行对市场注入大量流动性,该事件依然显著提高了中小银行在同业存单一级发行市场的融资成本,降低了发行成功率,一定程度上影响了金融稳定。比如,在包商银行被接管后,锦州银行和恒丰银行也相继遭遇困境。具体而言,在包商银行被接管的前15天内,锦州银行的同业存单平均融资规模为3.89亿元;包商银行事件后15天内锦州银行的同业存单平均融资规模骤降为0.15亿元。随后央行对锦州银行发行的同业存单进行临时担保;2019年7月28日,工银投资、信达资产和长城资产受让部分锦州银行老股东股权,实现股权重组。类似地,恒丰银行也在包商银行事件后出现了流动性危机,最终于2019年8月被山东省政府接管。

上述研究发现,也有助于理解近期发生的美国硅谷银行破产事件的市场反应和监管应对。可以想象,若美国监管部门未对硅谷银行提供超过存款保险上限的全额担保,市场对美国中小银行的恐慌情绪可能会继续大面积传染,导致美国其他中小银行存款外流或挤兑,从而引发更严重的金融风险。

长期效率的影响

打破隐性担保预期,短期内可能会影响金融稳定性,但从长远来看,有助于提升市场风险定价效率和资金配置效率。笔者曾在“The Consequences of a Small Bank Collapse:Evidence from China”(以下简称“Liu,Wang and Zhou,2023)一文中发现,包商银行事件后,同业存单市场的风险定价效率提升,银行间市场资金更有效地被分配给经营更加稳健的银行。

以信用评级为例。在包商银行事件之前,市场对银行信用评级的敏感度较低;但在事件之后,相比于信用评级较高的非系统重要性银行,信用评级较低的非系统重要性银行同业存单的信用利差增加更多。这表明信用风险更高的中小银行,融资成本上升更大,市场对银行信用风险的敏感度有所提升。类似地,在事件之后,相比于信用评级较高的非系统重要性银行,信用评级较低的非系统重要性银行同业存单的实际融资规模增长率更低。这意味着在银行间市场上资金分配效率提升,更多资金流向风险更低的银行。

除了同业存单市场的定价效率和信贷配置,笔者还发现,在包商银行事件之后,相比于系统重要性银行,非系统重要性银行的股票价格下跌、债权人的监督意愿提高以及风险承担降低,这可能表明中国银行体系的隐性担保预期还扭曲了股票市场的银行股价、银行风险承担行为以及市场的监督意愿(Liu,Wang and Zhou,2023)。

政策启示

从事前角度分析,消除市场隐性担保预期有助于提高银行运营效率。包商银行事件的证据表明,打破隐性担保预期,能够提高定价效率、改善信贷配置以及降低银行的风险承担,有利于金融市场的长期健康稳定发展。

从事后角度分析,打破隐性担保预期的过程可能会对金融体系稳定产生影响。本文研究发现一种金融传染机制,即当监管部门偏离市场预期的政府救助决策时,会导致中小银行在银行间市场上面临融资困难。包商银行事件导致中小银行的同业存单融资成本提升、融资难度加大,并通过传染机制,引发了市场上其他中小银行的财务困境。

综合事前效率和事后稳定来看,市场对以后强隐性担保预期应该被消除,但是消除过程中的市场预期管理也十分重要。短期来看,特殊情况下,政府对中小银行的救助仍然有必要。尤其是在市场对政府救助银行有强烈预期的情况下,突然取消或减少债权人对于政府救助银行的预期,可能会影响金融稳定。但长期来看,为了维持一个健康和高效的银行业,强烈的隐性担保预期应当被消除。针对中国银行业监管,基于维护金融稳定、避免风险扩散的目的,阶段性全面救助银行的政策方针可能是完全理性的,但这种阶段性方针一旦被市场预期为长期制度,可能不利于银行业的健康高效发展。本文为银行救助政策设计和中国银行体系的监管改革提供了新的视角和政策启示。

(周臻为清华大学五道口金融学院副教授,刘力源为清华大学五道口金融学院博士生,王先爽为清华大学与中国人民银行金融研究所联合培养博士生。本文编辑/王茅)