“硅谷银行事件”与银行服务科创企业的风险防范

硅谷银行在倒闭前是美国第16大银行,是硅谷最早服务于中小科技企业的银行,长期被业界视作“银行支持科创的典范”。对于硅谷银行的“突然死亡”,更值得关注的是,银行如何才能有效支持科创企业?银行在服务科创企业的过程中产生的风险应该如何防范?本文对此一探究竟。

2023年3月10日,美国硅谷银行(SVB)宣布因流动性不足和资不抵债而被美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation,简称FDIC)接管,硅谷银行倒闭成为美国历史上规模第二大、2008年次贷危机发生以来最大的银行倒闭事件。这一事件所引发的连锁反应震动了全球金融市场。硅谷银行在倒闭前是美国第16大银行,是硅谷最早服务于中小科技企业的银行,长期被业界视作“银行支持科创的典范”,是国内外银行科创服务的主要学习对象。中国人民银行数据显示,截至2023年4月末,我国社会融资规模的存量结构中,本外币贷款余额的比重是62.86%,非金融机构境内股票的比重是3.04%,银行信贷融资占主体地位。如果能充分发挥银行科技贷款的有效作用,无疑将有助于中国经济的更高质量发展。对于硅谷银行的“突然死亡”,更值得我们关注的是,银行如何才能有效支持科创企业?银行在服务科创企业的过程中产生的风险应该如何防范?本文对此一探究竟。

硅谷银行“投贷联动”的业务模式

1993年之前,硅谷银行与同样开设在硅谷的其他350多家银行并无二致:经营着几乎完全一致的传统商业银行业务,并且有着相同的客户群体——硅谷地区的中型商业机构、房地产开发商和科技企业。约翰·迪恩(John Dean)刚刚接手硅谷银行时为了打开经营突破口,开始转变战略,提出“为硅谷服务、为创新和高风险企业提供金融服务”的经营理念,将目标客户定位转向处于成长初期、发展速度较快、被同行认为风险太大而不愿提供服务的中小企业。

在这一理念指导下,硅谷银行逐渐发展成美国新兴科技公司金融服务市场中最具影响力的商业银行,并于1999年美国银行业混业经营解禁后,成立了综合性金融集团(银行控股公司)——硅谷银行金融集团(SVB Financial Group,以下简称“硅银集团”)。其中承担主要资产、负债业务的子公司包括硅谷银行、硅谷私人银行(Silicon Private)、硅谷资本(Silicon Capital)及硅谷证券(Silicon Securities)。硅谷银行实际指的是硅银集团面向企业和商业客户端的机构金融服务部门;硅谷私人银行则是硅银集团的私人银行和财富管理部门,主要面向各类高净值客户。以上两个部分实际均在同一持牌法人银行——硅谷银行旗下,而硅谷银行为硅银集团的核心机构。硅谷资本是硅银9f1cbd44a2aff6a86ff33c0fd90a58ed集团下的创投基金等各类私募基金的管理人,为独立的法人实体,由硅银集团控股;硅谷证券则是硅银集团下的独立法人投资银行机构,为硅银集团全资子公司。

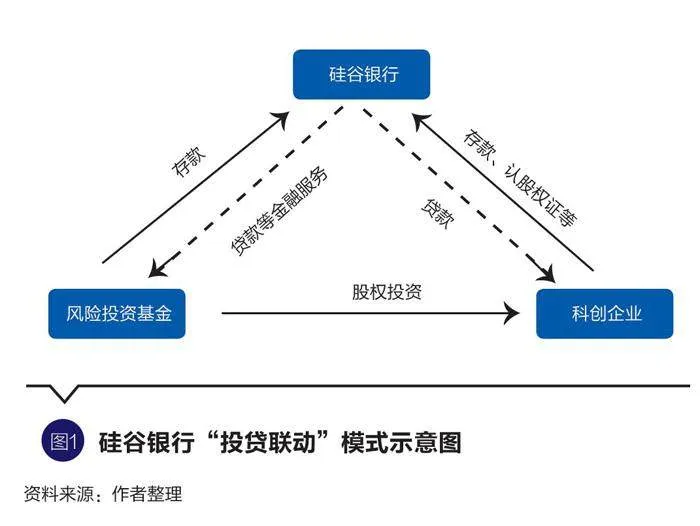

硅银集团的成立,使得其真正得以成为银行与风险投资基金的混业结合体。硅谷银行与风险投资基金深度合作,突破了债权投资与股权投资的限制,如图1所示,形成了投贷联动的业务模式,主要包括两种直接模式、一种间接模式:

“贷款+认股权证”。硅谷银行向已获得风险投资但还没有盈利和现金流的高成长性科创企业直接提供风险贷款(Ventured Debt),并用“认股权证”的未来收益抵补信贷风险,即在为企业发放贷款时,要求免费获得一定比例的认股权证(通常为企业总股本的1%~2%),当企业上市或并购时获取权证收益。

“贷款+子公司投资”。硅银集团通过子公司硅谷资本,直接投资于其看好的科创企业。在硅谷银行集团旗下的硅谷资本对科创企业进行股权投资时,硅谷银行会配套提供信贷资金。硅谷资本主要采用两种直接融资模式:直接参与,即参股目标企业,但是参股比例一般低于其他私募股权(Private Equity,简称PE)、创业投资(Venture Capital,简称VC)机构的比例;间接参与,即以基金中的基金(Fund of Funds,简称FOF)的形式,借助投资其他PE/VC机构对目标企业进行投资。

贷款给PE/VC机构,间接支持科创企业。2012年7月21日正式实施的沃尔克规则(Volcker Rule)禁止银行利用参保的存款进行自营交易、投资对冲基金或者私募基金。为适应这一监管要求,硅谷银行从PE/VC机构撤回了部分权益资金,转而以“资本催缴信贷”(Capital Call Lines of Credit)等方式加大对PE/VC机构的信贷投放,为这些基金及时兑现其对企业承诺的出资提供保障。资本催缴信贷本质上是一种过桥贷款。PE/VC成立之后,各类普通合伙人(General Partner,简称GP)和有限合伙人(Limited Partner,简称LP)承诺提供大量的资金供其投资,但实际运作过程中GP和LP等投资人的资金转入并不是一步到位的。而在支出端,PE/VC不仅有日常运作的花销,还可能面临稍纵即逝的投资机会。因此,美国的PE/VC往往可以以GP和LP未来承诺转入的资金为担保,向银行申请授信,以便在急需资金时能够及时获取流动性,避免短期的流动性短缺,该类授信及信贷即被称为“资本催缴信贷”。

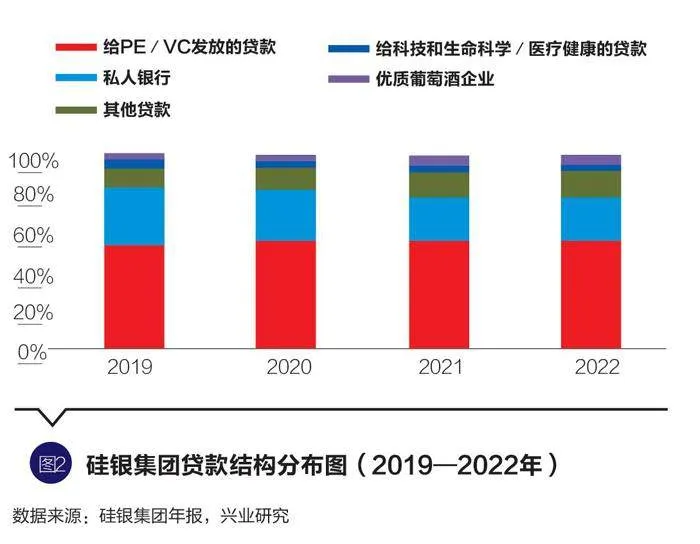

在上述三种“投贷联动”业务模式中,硅谷银行以贷款给PE/VC机构为主,且近年来虽然贷款余额量上的变化较大,但各类贷款的结构相对稳定。PE/VC机构是硅银集团贷款的主体。如图2所示,从2019年末至2022年末,硅谷银行一半以上的贷款以过桥贷款方式投向PE/VC机构,其还款资金主要来源于有限合伙人在所管理的基金中获得的资本偿还。硅谷银行2022年财报显示,在该行的贷款构成中,资本催缴信贷(过桥贷款)余额413亿美元,占比高达57%,初创企业贷款占比为21%。

从硅谷银行的科创金融业务模式的运营结果上看,硅谷银行2001—2019年的平均总资产收益率、净资产收益率分别为1.2%和12%左右,分别高出行业0.2和2.3个百分点;不良贷款率常年处于1%以下,截至2021年末,不良率也仅为0.14%,显著低于同年同业平均水平。2011—2019年,硅谷银行贷款坏账共核销5.2亿美元左右,而其认股权证收益达5.6亿美元,仅凭权证收益就能够完全覆盖贷款风险。即使在硅谷银行倒闭时,其投贷联动的服务模式仍有效保障了其贷款质量较优。因此,硅谷银行倒闭与科技型贷款关系不大。

硅谷银行科创金融模式的关键要素

硅谷银行科创金融模式有三大关键要素:

关键要素一:和PE/VC深度合作

首先,硅谷银行贷款的主体是PE/VC机构:硅谷银行的贷款一半以上以过桥贷款方式投向PE/VC机构,与排名前500的PE/VC机构普遍建立了密切合作关系。其次,即便对于两种直接模式,硅谷银行的贷款对象也是经PE/VC“过滤”过的:硅谷银行的风险贷款对象需要至少获得A轮融资,之后才能够在硅谷银行获得相当于上一轮融资股本金额25%~35%的风险贷款。最后,PE/VC机构的高级管理人员也是硅谷私人银行的贷款对象。因此,硅银集团与PE/VC机构之间建立起了“主体—项目—高管”全方位多层次的深度合作关系。

关键要素二:和科创企业深度合作

首先,硅谷银行参与科创企业的“全生命周期”,为贷款企业引入PE/VC的增值业务模式:硅谷银行下设的企业创业平台业务重心放在直接对接早期创业者,通过多种形式对企业首席执行官进行培训, 提升其管理能力, 也会向企业引荐投资者,协助其完成股权融资。除了初创期以外,还在其他发展阶段为企业提供多种增值服务,如介绍业务合作伙伴、物色技术和管理人才,以及协助企业开拓市场、推进国际化等。其次,硅谷银行凭借自身在科创投资领域的深耕、与PE/VC机构的深度合作及对科技专利的了解,有能力帮助科创企业化“知本”为“资本”:科创企业在向硅谷银行申请贷款时可以凭其所拥有的专利技术作为抵押。最后,硅谷银行通过认股权证、直接投资建立起风险收益共担共享的深度合作关系,其紧密程度超越了传统银行业务的债权债务关系。

关键要素三:资产负债表一体化

硅谷银行不设银行柜台,没有个人储蓄业务,不吸收公众存款,其资金来源于贷款客户及风投机构的存款。2022年末,硅谷银行存款中,13%(约225亿美元)来自PE、VC等创投机构,63%(约1090亿美元)来自科技、生命科学等科创企业,两者合计接近80%。且硅谷银行要求贷款客户必须将资金存放于硅谷银行,确保银行可以有效地对其客户的资金流向和资金利用情况进行监控,还可分析客户公司管理运行情况,为客户提供管理咨询服务。而高成长性企业以及PE/VC机构为确保有充足资金开展投资研发、并购等活动,需要在银行账户中留存大量流动性较好的存款,因此多数为活期账户。

在正常情况下,硅银集团的资产业务以PE/VC机构的过桥贷款,以及科创企业的贷款为主;负债业务以PE/VC机构、贷款企业及其管理人员的存款为主。如此一来,硅谷银行、PE/VC、科创企业“三位一体”,在资产和负债之间形成了一个闭环。在这个闭环当中,PE/VC机构是主体:不仅其本身作为硅谷银行的主要贷款对象,硅谷银行的其他贷款对象也经由其筛选。此外,硅谷银行的业务经营也呈现明显的“风投化”特征。

上述分析说明,硅银集团对科技企业的金融支持遵循的是PE/VC机构的风险投资逻辑:一者,其科创融资建立在其对投资项目相关信息资源深度剖析的基础上;二者,最终形成的不仅是债权债务关系,更重要的是股权投资关系。风险投资逻辑的依据是创新项目本身的成长规律及成长过程中的风险收益分布。

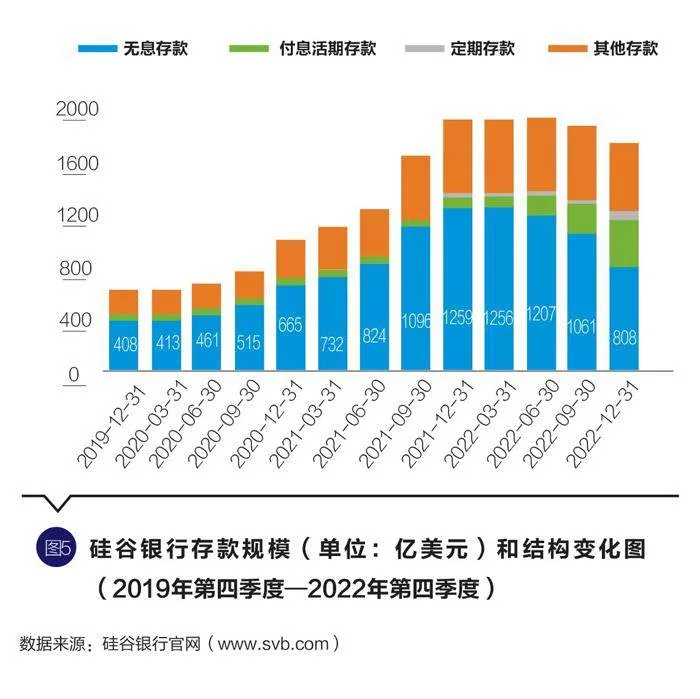

风险投资逻辑与商业银行逻辑

科创产业链一般可以分为科学—技术—产品—商品—产业五个环节。如图3所示,科创产业链中不同阶段的风险-收益显然具有非均衡分布的特征。中段覆盖了从技术孵化到产业化之前的一个较长的企业成长期,风险远高于后端,而这一阶段正是风险投资的领域。硅谷投资教父彼得·蒂尔认为,风险投资的回报并不遵循正态分布,而是遵循幂次法则,即一小部分公司会完胜其他所有公司。硅谷的确有新晋初创公司一夜成名,但至少有95%以上的初创公司死亡了,其风险投资具有明显的高风险、高收益特征。

自熊比特对创新理论的开创性研究以来,内源融资是企业创新投入的主要来源得到一致认可,即资金主体利用自有资金,自主投入、自担风险。这不仅能够解决创新投资因复杂性和不确定性所导致的信息不对称问题,同时也由于保留了对剩余收益的索取权而有可能获取创新投资的高风险所带来的高收益。

但显然外源融资不可或缺,尤其是对于自有资金严重不足的初创企业而言。外源融资包括债务资金和股权资金。债务资金对应着债权债务关系,其正常运作的前提是借贷双方面对着正常风险,即能够进行标准化的风险控制。但科创企业、创新项目存在收益与风险不匹配问题,因此金融中介在提升生产率方面不具有明显优势。而股权投资具有剩余收益索取权,存在获取与高风险相对应的高收益的可能。因此,股权投资是解决创新资金的有效途径,而主要载体即以PE/VC为主要形式的私募投资基金。

根据信息论,信息是事物及其属性标识的集合,信息传输系统主要由信源、信道和信宿组成,强调信息的编码和解码过程。如果将成熟企业与创新创业企业看作信源,投资者看作信宿,那么显然,成熟企业体量大、信息基础稳定、信息披露流程完备,因而可编码性较高,更容易采用公募、上市的方式融资。而创新创业企业信息可编码性很低,是“缄默信息”:创新创业企业不仅规模小,且大多带有经营者个人特征,因而具有更高的信息沟通门槛和成本。这需要具有相近的经验、习惯和语言的参与方在较近的地理空间内,通过不断对话和渐进的解释才能真实完整传递信息,更适合采用私募的方式融资。风险投资基金的一般合伙人GP想要吸引有限合伙人LP的投资,就必须充分利用自身的专业知识、经验、资源,让原本对科创企业的缄默信息“看不见、看不懂、信不过”的LP能够“看得见、看得懂、信得过”。

硅谷银行投贷联动模式成功的关键正是遵循了上述PE/VC机构为科创企业提供金融支持的投资逻辑——对投资项目相关信息资源深度剖析基础上形成的股权投资关系。而问题在于,硅谷银行作为专门为科创企业提供金融服务的特色银行的同时,其本质上仍然是商业银行。因此,硅谷银行吸收存款发放贷款,仍应该遵循商业银行的运行逻辑——流动性、安全性与收益性之间的均衡。“硅谷银行事件”的发生需要我们思考的是,科创企业金融支持的PE/VC投资逻辑与商业银行的运行逻辑之间的关系。这一关系对我国科创金融的发展至关重要。

硅谷银行“突然死亡”的原因

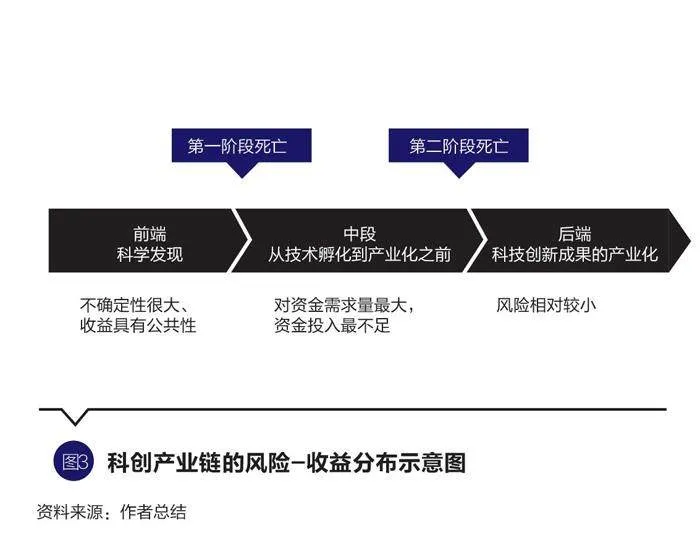

表面上看,硅谷银行事件发生的原因在于,2019年后,其业务重心逐渐偏离其擅长的科创企业融资服务,转向金融资产投资,最终导致风险事件发生。第一,硅谷银行的资产与负债结构偏离原始模式。新冠疫情大流行期间,美联储采取宽松政策,如图4所示,美国的PE/VC市场也快速扩张,大量低息存款从PE/VC机构、新兴科创公司流入硅谷银行,硅谷银行的规模快速扩张的同时资产结构也发生了较大变化。其中,2018年末至2022年末,硅谷银行资产端中,贷款余额从占比近49.29%下降为34.76%,而证券投资从占比40.89%上升为55.43%。随着美联储开启加息,科技企业泡沫破裂,科创企业大量提取存款补充资金缺口,而在利率走高的环境下,硅谷银行为稳住负债不得不高息揽储,不仅息差收窄,负债结构也发生了变化。如图5所示,具体表现为无息存款快速下降至占比47%,而付息活期存款占比则快速提高。第二,业务重心转向并不擅长的领域,导致硅谷银行在风险管理上的一系列失误。硅谷银行擅长管控科技企业的信用风险,却在利率风险预测和管理上犯错。硅谷银行主要投资的抵押支持债券(Mortgage-Backed Security,简称MBS),由于利率上升,居民提前还贷意愿下降,导致MBS的久期拉长。当负债端资金持续流出时,硅谷银行并没有风险对冲工具和流动性准备,只得紧急出售长久期资产,使原本仅停留在账面上的浮亏变为现实,资本充足率急剧下降,被迫寻求投行融资,向市场极速传递负面信息,最终引发挤兑而被接管。

但硅谷银行倒闭的深层原因还不止于此。按照硅谷银行一贯遵循的风险投资的投资逻辑,其贷款一是直接取决于科创企业的发展,二是取决于PE/VC对过桥贷款的需要,实质上是间接取决于科创企业的发展。而科创企业的发展显然取决于关键技术的发展,这种技术的发展有其自身的规律和周期,显然不可能与货币政策的宽松、紧缩周期完全同频共振。货币政策周期、关键技术的发展周期的不一致性,很可能导致硅谷银行风险投资逻辑和商业银行逻辑之间的冲突。这种冲突是硅谷银行事件发生的一个重要原因,也是科创信贷面临的一个悖论。

科创贷款遵循的是技术发展的逻辑,不可能随货币政策宽松而同步扩张。2020年无限量化宽松开启后,科技企业融资的过度狂热显然已经偏离了技术发展的真实周期。货币政策周期和科创技术周期这一实际不同步导致硅谷银行存款的大幅上升,由2019年的618亿美元激增至2022年末的1731亿美元。尽管硅谷银行已按照自己的业务模式做出了调整,进行科创贷款发放和投贷联动,其贷款余额由2019年的332亿美元上升至2022年末的736亿美元,但与随着宽松货币政策而迅速增长的存款不同,科创贷款遵循的是技术发展的逻辑,不可能短期成倍增加。因此,硅谷银行业务重心偏离其擅长的科创企业融资服务,转向金融资产投资,这实际上是硅谷银行对商业银行逻辑的遵循。或者说,货币政策周期变化,如果过度频繁,幅度过大,科创金融就完全有可能偏离自己的业务模式。尽管科创贷款也存在坏账之虞,但贷款的价格重估节奏远慢于证券,后者的市场价格波动更快被传导至商业银行资产净值的波动。并且,证券投资不一定是科创金融的专长,信用风险叠加市场风险和操作风险,极易引发危机。这也说明,如果科创金融通过混业经营把证券投资业务和科创贷款业务置于同一个“屋檐”之下,证券市场业务一旦出现巨额亏损,极易拖垮科创金融业务。

此外,硅谷银行负债端的不稳定性也埋下了隐患。作为一家专注于科创金融的特色银行,硅谷银行不吸收公众存款,其资金来源于贷款客户及风投机构的存款。截至2022年末,硅谷银行共有占比87.52%的存款超过了25万美元的存款保险上限,远高于美国银行业的47.8%的平均水平。硅谷银行这种存款的客户结构一方面导致客户数量集中,同质性强,极易产生一致性的群体行为,引发银行的流动性风险;另一方面,这种存款客户和贷款客户的高度统一,虽然有利于硅谷银行和风险投资基金、科创企业的深度合作,同时也大大增加了硅谷银行资产、负债之间的同频共振,从而引发流动性风险。硅谷银行事件的发生,既是由于负债业务以存款这种被动性负债为主、缺少主动性负债的流动性管理能力造成的管理失败,也是由于没有开展公众存款业务,无法像常规商业银行一样充分利用大数定律和公共汽车效应,因而其存款缺乏稳定性,流动性管理存在内在脆弱性。如果说,硅谷银行投贷联动业务的成功是因为贷款和存款都遵循了风险投资的投资逻辑,那么,硅谷银行事件的发生则是因为硅谷银行的存款业务没有遵循商业银行流动性管理的逻辑。开展投贷联动业务的银行需要比一般商业银行更强的流动性管理能力。

“硅谷银行事件”的启示

根据上述分析,笔者得出以下几点启示:

启示一:对科创企业融资必须引入且坚持风险投资的逻辑。风险投资及其投资逻辑是科创金融发展的主体。科创金融专营机构一直被视为推动投贷联动业务的突破口,是科技信贷政策获得突破的核心载体,在构建、组建科创金融专营机构中,要积极吸取硅谷银行教训,加强风险防范机制设计。要充分认识到科创金融专营机构与科创企业的共性,即二者都有明显的市场脆弱性。科技企业与科技金融专营机构是产业链的上下游,具有唇亡齿寒的关系,科创企业抗风险能力差、失败概率高,专门为科创企业提供金融服务的机构,尤其是提供信贷服务的银行,也容易出现信用危机、破产等风险,二者应该是业务合作共赢关系。必须注重对科创金融专营机构的支持和保护,构建科创企业、科技金融机构互助共生的市场氛围,避免制定不切实际的银行信贷政策。

启示二:做好科创贷款与金融市场业务之间的风险隔离。银行科创投贷联动业务的开展,不仅需要科创贷款与股权投资业务之间的风险隔离,也需要在科创贷款和金融市场业务之间进行一定的风险隔离。硅谷银行集团在子公司硅谷银行与硅谷资本之间已经采取了严格的风险隔离,且执行良好,效果显著。但在科创贷款与金融市场业务之间未进行风险隔离,以至于在加息后债券资产风险溢出。目前,我国投贷联动业务更多的是外部投贷联动,大多数是股权投资机构领投,商业银行跟贷,这一模式虽然效率弱于硅谷银行的风险贷款模式,但是安全性相对较高,可以鼓励各银行机构不断创新尝试,但仍须注意科创贷款与金融市场业务之间的风险防范。

启示三:银行支持科创企业需要自身具备较强的流动性管理能力。银行开展科创投贷联动业务需要其自身具备比一般的商业银行更强的流动性管理能力。在银行内部设立科创信贷部/科创支行等科创专营机构,会比独立开设的科创银行更安全。无论是银行对科创企业的融资支持,还是往大了说银行对实体经济的支持,都必须首先关注银行自身的风险,只有自身能够持续发展,才能够持续地去支持科创企业、支持实体经济。针对科创企业类的客户特点,就中国目前的情况来看,不宜单独成立专门的银行,而应鼓励大型银行的支行进行专业支持,或成立科技金融事业部或独立的科技金融子公司,同时,在总行层面管理资产负债风险,充分发挥国有大型银行抗风险能力强、综合化和集团化特色明显的优势,探索适合中国特色的银行服务科创企业的模式。

启示四:提升对科技金融机构监管穿透性,加强行为监管。加强对金融机构的行为监管,防止其偏离正常经营轨道。类似硅谷银行这样运行投贷联动业务的银行,其业务集中、特色明显,客户对于市场波动非常敏感,通过监管及时纠偏非常必要。同时,银行在构建自身特色差异化竞争优势的同时,也应在业务分散化上有所考量,平衡好聚焦和分散、弹性和稳健之间的关系。

(范从来为南京大学长三角经济社会发展研究中心主任、南京大学商学院教授,费正晖为南京大学长三角经济社会发展研究中心博士研究生。本文编辑/孙世选)