日本收入分配不平等及岸田文雄“新资本主义”分配政策展望

针对当前日本劳动者收入增长缓慢、收入差距扩大等问题,日本首相岸田文雄在“新资本主义”施政方针中推出分配战略。不过,日本面临着不利的国际国内环境,“新资本主义”分配政策或难以取得预期效果。日本的情况可为我们提供借鉴,我们可考虑扩大中等收入群体,完善分配制度,健全社会保障体系。

针对当前日本劳动者收入增长缓慢、收入差距扩大等问题,日本首相岸田文雄在“新资本主义”施政方针中推出分配战略。加速日本收入分配不平等的原因包括:长期经济增长停滞及人口老龄化造成劳动力市场结构变化,“安倍经济学”增加了企业利润却未带来劳动者收入增加,宽松的货币政策间接影响收入分配。未来日本收入不平等仍可能扩大:日本面临着不利的国际国内环境,“新资本主义”分配政策或难以取得预期效果。完善收入分配制度是实现共同富裕的重要路径,我国宜从现实出发,借鉴日本经验,扩大中等收入群体,完善分配制度,健全社会保障体系。

背景

长期以来,日本被认为是收入分配“高度平等”的社会。桥本寿朗等(2001)提出“日本90%以上的国民都是中产阶级”。然而在安倍晋三执政期间,收入分配不平等问题加重。疫情后,日本复苏动力不足,通货膨胀抬头,日元大幅贬值,收入差距问题再次凸显。

岸田文雄就任以来,推出“新资本主义”施政方针,提出“在实现强劲成长的同时,寻求工资持续上涨与全世代型社会保障制度的实施,打造成长与分配的良性循环,创造可持续并具包容性的经济社会”。分配战略作为岸田文雄“新资本主义”政策的重要部分,旨在“防止富人与穷人、拥有者与非拥有者之间的分化”,促进实现“成长与分配的良性循环”。从具体措施看:一是提高工资收入,二是加强“对人的投资”,三是维持下一代中产阶级(图1)。

日本收入分配不平等加剧

一是基尼系数扩大,收入不平等加剧。20世纪80年代后,日本收入差距扩大趋势开始显现。据日本厚生劳动省统计,1994年,日本再分配调整前的基尼系数为0.42,调整后为0.33;2019年,再分配调整前的基尼系数为0.51,调整后的基尼系数为0.36。据经合组织(OECD)统计,20世纪90年代中期,日本最富有的10%人口平均收入是最贫穷10%人口的8倍,2009年已达10.7倍。2021年,最富有的10%的日本人拥有58%的日本财富。

二是贫困比例增加,老年贫困问题凸显。据日本厚生劳动省统计,2021年,日本家庭平均年收入为564万日元,但61.5%的家庭收入位于平均值以下,收入在200万日元以下的比例达18.5%。据OECD统计,2018年,日本老年人口贫困率为15.7%,而OECD国家的平均水平为11.6%。65岁以上人口收入来源方面,来自“公共转移支付”的比例为50.1%;来自“工作”的占比为40.3%,为OECD国家中比例最高。

加重日本收入分配不平等的主要原因

在经历战后繁荣期后,日本陷入长期经济停滞,安倍政府降税等政策没有达到提升经济目标,反而加剧了收入的不平等。

长期经济增长停滞及人口老龄化造成劳动力市场结构变化,加重日本收入分配不平等

20世纪80—90年代初,日本经历了由房地产价格上涨和股票市场推动的高速经济增长及低失业繁荣,但与此同时日本生育率下降趋势显现。20世纪90年代以来,泡沫经济破灭,日本经历了长达数十年的经济停滞,随着人口寿命的延长及生育率的下降,人口老龄化现象越加严重。2008年,日本总人口开始下降,改变了自19世纪以来的人口发展方向。经济增长停滞叠加人口老龄化,改变了日本劳动力市场结构,非正式工相对于正式工人口比重增加,女性劳动参加率上升,所有这些都加重了日本劳动收入分配的不平等。

一是劳动力市场两元化问题导致非正式工收入低于正式工收入。日本长期实行终身雇佣制度,但自20世纪90年代后期起,经济长期低迷,劳动力短缺,企业削减用工成本,许多年轻毕业生无法找到全职工作,企业使用非正式员工的情况日益增多,非正式雇佣者占总劳动者比率持续上升。1990年,兼职就业人数占日本就业人数的13%,全职就业人数占85%;2021年,兼职就业人数占25%,全职就业人数占71%。据日本厚生劳动省调查,2021年,日本正式工人的月薪为32.34万日元,非正式工仅为21.67万日元,仅占正式工的67%。

此外,个体户、非全日制雇员与正式员工享受社会福利不一致。由于历史和制度原因,日本非正式雇员不能充分享受社会福利。日本只有2/3的非正式工人可享受就业保险,不到一半的非正式工人可享受与工作有关的健康和社会保险缴费。

二是女性与男性收入差距较大。据日本统计局统计,从2012年至2020年,日本女性就业人数从2658万人增加至2986万人,增长了12.34%,占日本全部就业人数的比重从42%提高至45%。但日本女性劳动参与率提高,并未带来女性收入与男性的平等。2021年,女性兼职就业人数占日本全部兼职就业人数的67.4%。2021年,日本的性别工资差距为22.1%,在OECD国家中居第三位,仅次于韩国和以色列。

“安倍经济学”加剧日本收入分配不平等

安倍晋三上台后,推出“三支箭”经济政策,即宽松的货币政策、灵活的财政政策及结构性改革。2016年,安倍晋三提出“新三支箭”,即提升经济实力、大力支持育儿、完善社会保障基础。从安倍经济学实施效果看,既没有达到3%的名义国内生产总值(GDP)增长率预定目标,也未实现2%的年通胀率目标。日本少子化老龄化问题日益严重,国民收入分配不平衡加剧。

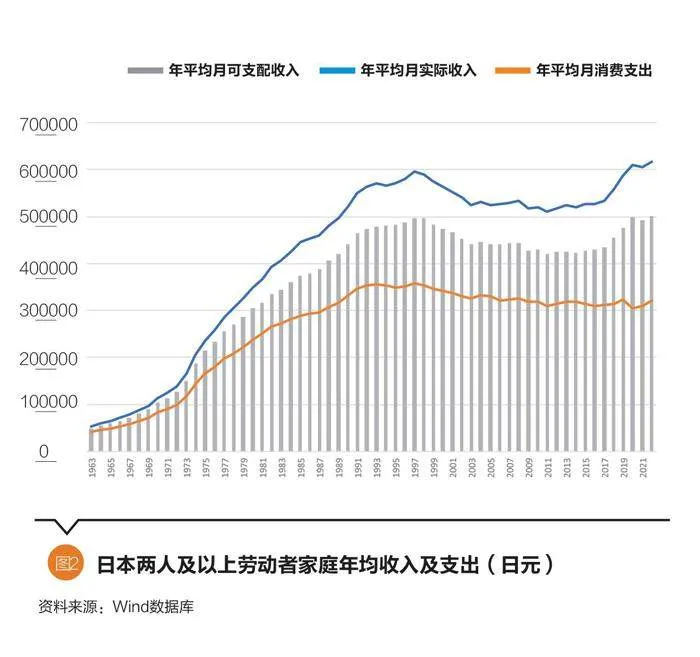

第一,企业利润上升,但劳动者收入并未提高。安倍执政期间,为配合结构性改革,日本多次下调法人税。2015年起,日本政府提出“成长型法人税改革”方针后,法人税基本税率分阶段下降,2015年降为23.9%,2016年至2017年降为23.4%,2018年降为23.2%,法人税实际税率也在 2018年降到29.74%,实现了30%以内的目标。在系列减税政策实施下,日本企业利润上升。2011财年至2016财年,日本企业一般利润从453亿日元上升至750亿日元。然而,日本企业利润的提高却并未带来劳动者收入的相应增加。企业在盈利增长的情况下,也拒绝给员工增加工资。1996年以来,日本两人及以上非农劳动者家庭年平均实际收入一直呈下降态势,直至2017年才缓慢回升。在安倍执政的八年多时间里,日本年平均月消费支出和年平均月可支配收入基本未发生变化(图2)。

企业利润增加而不涨薪的原因包括:一是日本老龄化社会中老龄劳动力往往伴随更低的生产率;二是长期的通货紧缩预期使企业认为没有必要为员工加薪;三是安倍经济学实施后,国内大型企业和中小企业的业绩分化拉大,中小型企业无力为员工加薪。大前研一(2018)甚至指出,安倍降低法人税对“涨薪”具有反作用:“人事费用是成本,设备投资也以折旧费的形式算作成本。而法人税则是以扣除成本后‘净利润’部分来计算税额,因此即使下调法人税税率,由此增加的利润只能用于企业内部保留金或股利派息,不会直接用于上调工资薪资或设备投资”。

第二,多次上调消费税率导致低收入家庭负担加剧。消费税是间接税,税收负担最终要转嫁给消费者。日本1989年4月开始征收消费税,最初税率是3%,1997年上调至5%。安倍执政期间,两次上调消费税率。2014年4月将消费税率上调至8%,2019年10月上调至10%。安倍上调消费税的初衷在于,在日本社会保障费激增的背景下,将消费税增收部分全额作为社会保障以补充财源。然而,上调消费税后,不但各类商品价格上涨,日本国内铁路及巴士的运费、邮费、银行汇款手续费也将上涨,加重低收入家庭的负担。

宽松的货币政策间接影响收入分配

现有研究认为,货币政策间接影响国内收入分配的机理在于:一是负利率政策拉大工资性收入和经营性收入的差距。如严佳佳等(2022)的分析表明,日本负利率政策通过储蓄渠道扩大收入分配不平等,影响投资和消费结构,拉大工资性收入和经营性收入的差距;通过资产价值渠道,财富再分配,加剧财产性收入分配失衡。二是贬值使出口企业获益,却大大增加日本资源类产品的进口成本,导致中小企业利益受损。如星野富一(2017)认为,黑田央行货币政策(异维度的量化、质化宽松政策)导致了日元大幅度贬值,大型出口企业受益而中小企业受损,没有明显地增加雇用的效果,反而导致了实际工资的下降。

未来不平等仍可能扩大

岸田政府调整收入分配政策具有一定必要性,但分配政策受较多因素制约,能否扭转多年来陷入困境的日本经济、拉动消费增长,仍具有广泛疑虑。

日本面临着不利的国际国内环境

从全球看,一是全球中产阶级的比例下降。在OECD国家中,20世纪80年代中期至21世纪10年代中期,中等收入家庭的比例从64%下降至61%。中产阶级的经济影响力及其作为“经济重心”的作用也有所减弱。二是新冠疫情加剧了全球收入不平等。根据世界银行《2022贫困与共享繁荣》报告,新冠疫情给贫困群体造成的伤害最大:收入最低的40%人口承受的收入损失平均为4%,是最富裕的20%人口的两倍。日本是一个外向型经济,对国际市场需求有较强的依赖性,但受新冠疫情后续冲击影响及日本主要贸易伙伴国贸易保护政策制约,日本寄希望于国际市场拉动国内经济是不现实的。

从日本国内情况看,经济增长停滞与收入分配状况恶化或将形成恶性循环。岸田政府执政的两年来,日本的经济依然疲软。2022年,日本名义GDP增长1.3%,实际GDP仅增长1.1%;全年核心CPI同比上涨2.3%,连续9个月高于日本央行设定的2%通胀目标;经常项目差额较2021年减少47%,美元兑日元汇率从年初115.42贬至年末的132.56。世界银行预测,2023年,日本增长将放缓至1%。

“新资本主义”分配政策或难以取得预期效果

“新资本主义”分配政策旨在扩大中产阶层、减少贫富分化。但结合日本经济现状、政策设计方面考虑不足,实施难度较大。

一是“涨薪”或将带来通胀风险。为提振经济,即使在日本国内通货膨胀抬头和美欧等发达经济体加息的背景下,日本央行依然实施宽松货币政策。而“涨薪”无疑将加大通货膨胀风险,引发对 “工资—价格螺旋上升”风险的担忧,使日本央行进一步陷入两难境地。

二是“对人的投资”或将难以使国内劳动者直接获益。跨国公司在全球范围内配置劳动力、土地、资本等资源,日本国内的劳动者很难从该措施中广泛获益。以制造业为例,据日本协力银行统计,2020财年日本制造业企业的海外生产比率达到33.6%,海外销售比率达35.8%。另外,新兴行业对专业技术要求较高,具有一定壁垒,对劳动力的短期培训难以进入这些行业。

三是维持“下一代中产阶级”或将受老龄化问题的掣肘。日本旨在通过增加社会保障、改革养老金计划等措施保证中产阶级的比例,减少中产阶级贫困化。2000年至2022年,日本社会保障支出从17.64万亿日元增长至36.27万亿日元。另外,社保支出中,养老和医疗已占据了近80%。据日本厚生劳动省统计,2019财年,日本社会保障总额1.24万亿日元,其中用于养老金和医疗的比例占到46.7%和31.5%,用于救助生存、残疾人、工伤、失业的比重仅为5.2%、4%、0.8%和1.2%。

对我国的启示

完善收入分配制度是实现共同富裕的重要路径。完善收入分配格局有利于扩大内需、构建新发展格局、推动经济持续健康发展,也是社会主义制度优越性的重要体现,我国宜从现实出发,借鉴他国经验,完善收入分配制度。

首先,我国经济实力持续跃升,人民生活水平全面提高,居民收入分配格局逐步改善。但2021年,我国居民收入基尼系数为0.466,仍在0.4的国际警戒线之上。根据瑞士信贷公布的《全球财富报告2022》,2021年末,全球共有约6248万个百万富豪(以美元计)。其中,美国、中国、日本分别有2448万、619万和337万个百万富豪。中国已位居世界第二。其次,我国总和生育率下降,老龄化程度提高。我国人口红利依然存在,人才红利优势后发,我国经济发展长期向好,仍然具备较好的人力资源保障。但是,2022年,我国人口出生率为6.77%,65岁以上人口占总人口比率达14.9%。如果不能扭转生育率下降的趋势,我国人口年龄结构就会呈现老龄化趋势,给养老保险和社会保障造成较大压力。我国已建成世界上规模最大的社会保障体系和医疗卫生体系,但在人口老龄化和少子化的背景下,未来也可能会遇到与日本类似的风险和挑战。

借鉴日本经验,针对我国现实,下一步,我们可考虑:

一是扩大中等收入群体。扩大中等收入群体可有效防止贫富差距悬殊和两极分化,有利于扩大消费,对经济稳定增长形成支撑。二是完善分配制度。未来,我们应坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存,构建初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。加大向低收入群体和贫困人口的转移支付力度,提高社会保障的一体化水平,也可以研究开发公益慈善项目,探索金融与公益慈善融合的创新性金融产品,多渠道增加城乡居民收入。三是健全社会保障体系。社会福利保证了收入较低的人群能够得到基本公共服务,有利于缩小收入差距,社会保障体系是人民生活的安全网和社会稳定器。我们应尽快健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

(张晓艳为中国人民银行金融研究所副研究员,张薇薇为中国人民银行金融研究所研究人员。本文观点代表个人意见,不代表本人所在单位。本文编辑/王茅)