国家创新体系推动科技成果转化:来自以色列的经验

国家创新体系是由政府、高校、企业等主体组成的网络,通过制度性的组织活动和相互作用,实现新知识和新技术的创造以促进经济发展。以色列完善的国家创新体系是其强大创新力的源泉之一,通过构建科技成果转化体系、环境支撑体系、科技金融体系,实现了政府、高校、企业之间的合理分工和良好协作,推动创新能力全球领先。

以色列的创新能力与创新体系

以色列科技创新能力全球领先

以色列在建国之初就将发展科技作为立国之本,在国家创新体系的支撑下,以色列高科技产业蓬勃发展并成为经济增长的主要引擎。2021年该国高科技部门产品占国内生产总值(GDP)的比重达到15.3%,高科技产品出口达到全国总出口额的54%。

与此同时,以色列创新能力不断提升,多项创新指标全球领先。根据世界知识产权组织(WIPO)全球创新指数(GII)评价,2022年以色列GII全球排名第16位,且常年位居全球前20。以色列研发支出强度、创新竞争力、科技企业融资环境均排名靠前:研发支出占GDP的比重多年在经合组织(OECD)国家中排名第一;2018年每万人专利授权量为2.1件,仅次于美国的2.5件;风险投资占GDP的比重常年全球排名第一,2020年风险投资总额达到88亿美元,占GDP比重为2.39%。

“三螺旋”国家创新体系推动科技进步

如图1所示,以色列由科技成果转化体系、环境支撑体系和科技金融体系等组成的国家创新体系,将政府、高校、企业联结在一起,形成三个主体各司其职又相互促进的“三螺旋”协同创新结构。

首先,构建科技成果转化体系,以高校技术转移公司为主体,从市场需求出发自下而上地推动科技成果向产业界转移,打通了高校和企业之间的合作通道;其次,建设环境支撑体系,由政府出资设立科技计划和孵化器支持研发成果产业化和初创型科技企业成长,政府帮助高校解决早期研发投入匮乏的问题;最后,创建科技金融体系,由政府出资建立引导基金发展风险投资产业,为孵化出的科技型中小企业提供资金支持。最终形成由高校及技术转移公司负责原始创新和技术转移、企业主导技术熟化和商业化、以色列政府主导科技创新战略方向和健全政策保障支撑的架构。政府、高校、企业以技术的开发和商业化为核心进行紧密互动,进而促进科技创新与进步。

科技成果转化体系:技术转移公司主导下的技术转移

20世纪60年代以色列高校开始提出技术转移公司(Technology Transfer Company,简称TTC)的概念,通过TTC进行科技成果转化,在加强学术界和工业部门之间的联系的同时,将高校科研成果广泛地推向市场。Yissum作为以色列最大的TTC,其在技术转移领域的运作制度值得借鉴。

构建以技术转移公司为主体的转化体系

TTC是以色列推动科技成果转化最具特色的代表性机构,该国研究型大学和科研院所均设立了全资的TTC。TTC代表大学将学术研究商业化:以独立的法人实体身份,作为大学的非营利附属机构运营,全权负责挖掘、保护和商业化科研成果。TTC的出现加速推动科研成果产业化,2008-2016年间以色列技术转移公司平均每年通过出售知识产权所得收入约为4.5亿美元,整体保持在较高水平。

市场化的技术转移制度推动科技成果产业化

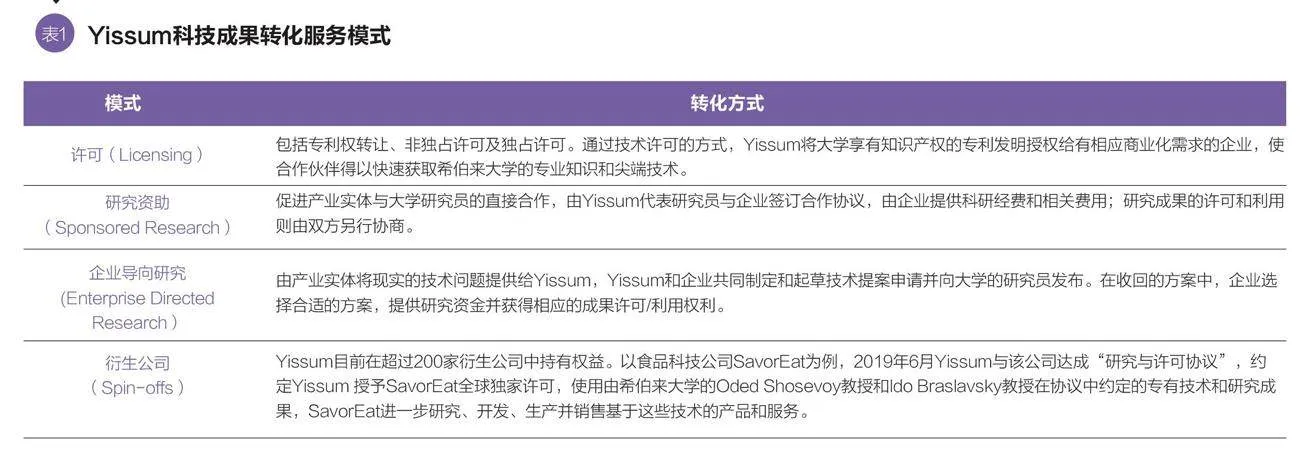

TTC的成功离不开其完善的技术转移模式。以希伯来大学全资持有的Yissum公司为例,经过几十年的发展已经建立了一套成熟的技术转移制度,每年促成的许可协议和专利申请均能达到100个左右。

第一,Yissum作为大学全资持股公司运营,实现相对独立运作。

希伯来大学通过设立全资持股的公司Yissum将科学研究和技术转移分开:高校作为创新主体专注于科研,技术转移公司负责将科技成果推向市场,通过分工保证专业性和效率。同时,Yissum以独立法人的形式经营实现了相对独立的运作:学校的管理层和任何校方官员都不得干预Yissum的活动、业务流程或公司政策,保证经营不受高校的行政干涉;Yissum的顶层技术转移制度仍受学校的指导,公司董事会也需要向大学管理层提供定期报告,保证其经营方向和利益与学校保持一致。

第二,清晰的技术转移政策明确各个主体的权利和义务。

希伯来大学在制度层面对Yissum和发明人的权利、义务、收益分配等事项进行事先约定,在保证各方利益均衡分配的同时明确其需要承担的责任,科技成果转化的各参与主体均按照既定规则互相配合、高效运作。

希伯来大学技术转移制度规定:(1)Yissum享有职务发明和与之相关的任何知识产权的所有权,同时拥有对所有科技成果转化的决策权,有权决定是否注册专利和实施转化。相应地,Yissum须全权承担高校知识产权管理和科研成果商业化的工作。(2)对于科研人员,希伯来大学要求发明人必须履行披露义务,以书面提交文件的方式将新发明告知Yissum,且在商业化之前不得泄露发明的任何信息。这项制度保证了新的科研成果产出后,Yissum能及时了解并进行跟踪,防止科研人员私自实行转化或者泄露发明信息损害学校利益。(3)收益分配政策充分平衡发明人、大学、院系、技术转移机构之间的关系。以职务发明为例,发明人、希伯来大学(含Yissum)、发明人所在科研部门三者的分配比例为40%、40%、20%,Yissum获取收益的比例与其在转化过程中是否提供服务相关。另外,为了确保科研成果商业化不受经费问题制约,在运作初期Yissum不会收取任何费用,直到发明投入应用并产生商业使用收入之后,才会扣除相关费用再进行收益分配。

第三,市场化流程和多元化模式推动科研成果商业化。

Yissum已经形成一套市场化的科技成果转化流程和模式,以灵活的方式将高校的科研成果推向市场。第一步,由研究人员填写发明声明(DOI)披露发明信息;第二步,Yissum评估是否应该就该发明进行知识产权保护;第三步,Yissum与研究人员合作对发明申请专利,并覆盖所有财务费用;第四步,Yissum负责为有意商业化的科技成果寻找商业合作伙伴,并确定最佳的市场策略。

Yissum可以提供四种模式的科技成果转化服务——许可、研究资助、企业导向研究及衍生公司,并根据技术成熟度和研究人员情况等选择合适的模式。

环境支撑体系:以色列创新局与政府科技计划

为了帮助早期科研成果顺利实现产业化,以色列政府组建以色列创新局统筹和领导科研项目,通过开发精细化的科技计划为处于不同阶段的成果产业化提供资金,发挥政府资金支持技术跨越“死亡谷”的功能。

以色列创新局成为国家研发资助平台

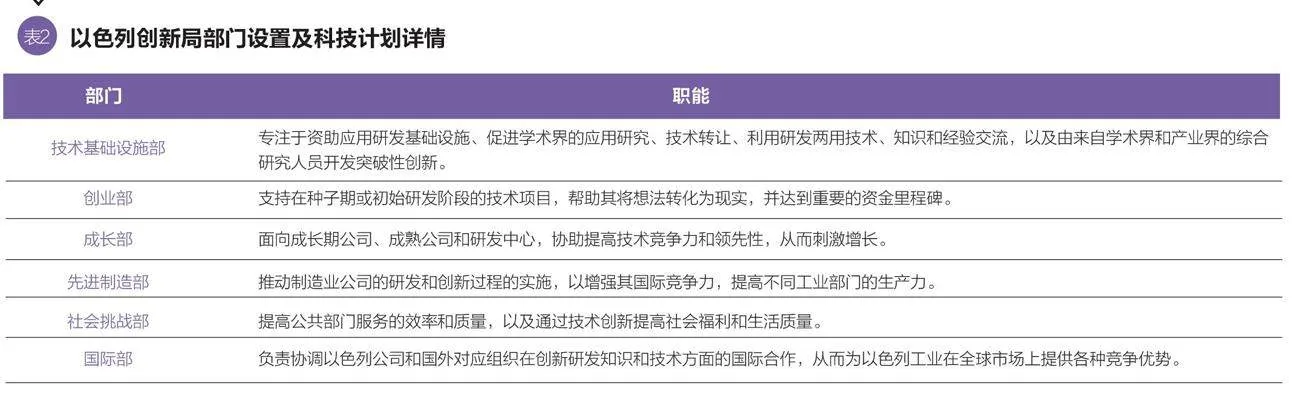

首席科学家领导的创新局以加强产业发展、推动技术创新和经济可持续增长为宗旨,不以实现盈利为主要目标。通过六个下设部门分管不同类别科技计划,针对处于不同阶段的技术和创业公司提供个性化资助计划。2021年创新局推行的各项计划总共授予经费2.93亿新谢克尔,共批准2155个项目申请,占比超过申请总数的50%。

“工业—学术合作”类项目助推科研成果产业化

为了实现高校和研究机构的早期成果产业化,技术基础设施部实施“工业—学术合作”类项目支持科研机构与工业界合作进行技术熟化。创新局设置相应的计划支持研发项目,包括KAMIN、NOFAR、MAGNET、MAGNETON,以上各项目涉及的技术成熟度依次提高、高校与工业界合作逐步增强。

由于不同计划的技术熟化目标不同,创新局提供的资金支持额度和比例也有所差别。对于更加早期的项目,创新局强调缩小基础研究与应用研究的差距,提供的资金支持比例可以达到90%;对于应用性较强满足技术转移要求的技术,创新局更加重视将技术转移到工业界,资金支持比例有所降低,但工业合作伙伴的投入有所提高,有助于发挥政府资金的杠杆效应,撬动企业在基础研发上的投入。

种子项目支持初创公司成立和发展

对于应用性和竞争力更强的技术成果,尤其是已经步入种子期和开发阶段的项目,创新局的创业事业部设立了两类科技计划给予相应支持,来帮助项目实现下一阶段融资。第一类是针对初创公司和企业家的Tnufa计划,以赠款的方式支持企业实现早期项目的概念验证,不参与未来的利润分配。第二类是针对新成立高科技公司的孵化器计划,创新局选拔认证孵化器并提供20%的营运经费,由孵化器筛选符合高新技术、知识产权归属清晰、产品有产业化基础等标准的项目并协助成立和运营初创公司。

科技金融体系:风险投资支持科创企业成长

以色列创新局的科技计划积累了大量优质项目源,并涌现众多高新技术企业。针对这些企业在风险投资环节的资金需求,以色列政府以财政资金进入风险投资领域,并引导社会资本共同参与。

政府创业投资基金Yozma计划填补初期资金空白

基于前期技术孵化器计划等项目积累,以色列政府于1993年实施Yozma计划。该计划旨在创建具竞争力的国内风险投资产业,包括增加风险投资公司数量、提高风险投资总额、发展专业风险投资行业,并支持初创高科技公司融资与国际对接。Yozma计划共投入了1亿美元成立国有独资的政府创业投资引导基金——YOZMA基金。其中,8000万美元用于设立母基金Yozma Fund,平均每只基金投入800万美元;余下的2000万美元用于设立直投基金Yozma Venture Fund,直接投资早期高科技公司。

Yozma基金设计实现政府引导和市场机制的平衡

Yozma计划设计了多种机制促进本国风险投资行业的发展。第一,资金来源方面,采用政府出资和社会资本配套,每只基金政府出资不超过40%,聘请外国机构和以色列金融机构作为合伙人;第二,具体运营上,聘请专业基金管理团队负责具体运营,政府不干预基金日常运作;第三,投资方向上,Yozma Fund子基金投资方向主要集中在通信技术、电子信息科技和生物医药等战略新兴产业,Yozma Venture Fund聚焦创业早期具有竞争力的创新企业;第四,收益分配机制层面,约定投资者可在5年内以成本价加5%~7%回购政府股份,相当于授予投资者看涨期权。

通过以上设计,Yozma计划实现了政府引导和市场机制的平衡,促进本国风险投资产业的发展,政府资金最终也成功退出。其中,Yozma Fund的退出率达到55.7%,Yozma Venture Fund的退出率达到63%。

Yozma计划促进本土风险投资行业与高科技公司成长

Yozma计划培育出了经验丰富的本土风险投资机构,也吸引众多知名全球风险投资机构进入以色列。在本土和海外风险投资机构的支持下,以色列高科技公司得以发展壮大。仅1995年至2003年间在美国公开上市的139家以色列企业当中,就有75家企业在成长过程中得到过创业投资的支持。目前,在美国纳斯达克上市的以色列企业约百家,多为医疗、信息技术等行业的高科技企业。2020年,风险投资公司继续成为以色列科技行业的主要资金来源,占比高达88%。

经验启示

政府构建国家创新体系的必要性

以色列的国家创新体系是政府为了发展高科技产业,主动构建的与高校、企业之间的合作机制,在促进创新与科技发展方面发挥了核心作用。如创新局主导实施的科技创新计划、政府创业风险投资基金等若干由政府发起的项目,衔接和填补了科技成果转化中的机制和资金空白。

以色列的成功经验表明,政府主动参与协调与高校、企业的合作关系,构建国家创新体系存在其必要性。通过建立多种类型的互动制度,打通原始创新产出、扩散、应用的通道,政府、高校、企业三个原本独立的主体形成创新合力,推动技术创新成为经济增长驱动力。建议我国可借鉴此种协同创新发展模式,政府引导构建成熟的科技成果转化模式、引领科技创新战略方向、以财政资金支持科技成果转化和初创企业发展。

市场化的科技成果转化机制有助于提高转化效率

以色列的技术转移公司模式具有其制度优越性。首先,高校技术转移公司作为独立实体运营,在经营管理上享有极大的自主权和独立性;其次,高校通过制定详细的技术转移政策,明确了各个主体的权利、义务和利益分配方式,详尽科学的制度成为TTC高效率运作的保障;最后,TTC多年来形成的市场化技术转移流程与模式,实现了对科技成果的前置筛选,同时有针对性地选择具体的转化策略,最终将高校的原始创新灵活地对接市场。

我国技术转移机构建设起步较晚,当前整体数量略显不足,专业化服务水平有待提升。根据《中国科技成果转化年度报告2020》,全国3450家高校院所中仅19.3%设立了专门的技术转移机构,21%与市场化转移机构合作开展科技成果转化;有58.2%的高校院所认为技术转移机构发挥的作用不大或者基本未发挥作用。建议国内可鼓励高校和科研院所加强与社会上技术转移机构合作,或单独设立技术转移组织来完善机构设置,实现科研与技术转移的专业化分工,保证转化质量和效率;同时探索技术转移机构市场化运作模式,提高在知识产权保护、科研成果价值判断、市场化推广等重要环节的管理能力,增强主动服务的意识,以多渠道、多元化方式推动科技成果转化落地。

发展政府引导基金助力科技企业成长

以色列风险投资行业的发展经验表明,政府引导基金针对性地支持科创企业和促进风险投资产业发展,核心目标在于充分发挥政府资金在初期阶段的引导功能:通过机制设计吸引市场化机构共同参与,充分利用投资机构的专业能力,成功引入市场化资金后适时退出、由市场资金提供风险投资发展所需的持久动力。

我国政府引导基金在促进实体经济发展、解决中小企业融资难等方面起到了积极作用。清科研究数据显示,截至2022年末,我国共设立2107只政府引导基金,目标规模约12.8万亿元,已认缴规模约6.5万亿元;当年新设立基金120只,同比下降7.0%。当前引导基金新设立步伐有所放缓,需要更加关注存量基金的优化改革,聚焦运作中的实际问题,如硬性的资金返投要求对投资标的选择形成制约,财政资金对短期收益、区域经济发展等多重目标的要求与风险投资资金高风险、长周期的特性存在一定错配等。建议参考以色列做法,在资金投向上,通过划定较宽泛领域的方式进行投资行业引导,灵活设定返投比例要求;在具体投资项目运作上,充分发挥基金管理人的专业能力,充分考虑市场机制选择投资标的;在激励机制上,可考虑优化激励方式与力度,改善营商环境吸引社会资本参与。

(刘碧波为清华大学五道口金融学院副教授,清华大学五道口金融学院资本

市场与公司金融研究中心联席主任;刘罗瑞为清华大学五道口金融学院资本

市场与公司金融研究中心中级研究专员。本文编辑/王茅)