从瑞信事件看欧洲金融稳定前景

瑞士信贷这家拥有国际中立、百年老店以及全球系统重要性银行等属性标签的金融机构迅速被处置并入瑞银集团,暴露出欧洲金融体系的特殊处境以及被忽视的系统性风险点和监管疏漏。

2023年3月瑞士信贷集团(Credit Suisse,简称瑞信)的突然崩塌对欧洲金融稳定状况以及货币金融政策产生了重大阶段性影响。该事件与以硅谷银行(SVB)为代表的美国地区性银行挤兑和破产事件共同触发了当月的国际金融市场动荡。这家拥有国际中立、百年老店以及全球系统重要性银行等属性标签的金融机构迅速被处置并入瑞银集团(UBS),暴露出欧洲金融体系的特殊处境以及被忽视的系统性风险点和监管疏漏。从2023年第二季度起,欧洲中央银行(ECB)和英格兰银行(BoE)很快提升了对银行业的关注度,同时更加重视信贷条件收紧的连锁反应以及在抗通胀与维护金融稳定之间的政策平衡。

瑞信事件的系统性风险性质及影响

迄今为止,欧洲货币与金融监管当局对瑞信事件的性质一直持有非常复杂和矛盾的观点,与市场看法时有分歧。在近些年来高度不确定性的环境中,不同决策者之间的认知和立场差异经常对比鲜明。尤其是关于政策利率变化以及金融稳定形势的判断,美欧地区政策制定者与金融市场参与者之间的预期和观点分歧已经屡见不鲜。在2023年3月20日欧洲议会货币与经济事务委员会与欧央行行长拉加德(C. Lagarde)之间的货币对话会上,一位委员质疑瑞信陷入经营困境与硅谷银行一样都是由于货币当局急速加息所致。这是当时一种流行的市场观点。前一天瑞士监管当局刚刚裁定瑞信处置方案。拉加德对此予以否认,并坚持认为瑞信的处境不同于硅谷银行的挤兑问题,而是长期形成的。在官方观点与一部分有代表性的市场观点中,它在过去数年间严重的内部治理与风险管理失败才是问题的主因。无独有偶,美联储主席鲍威尔(J. Powell)在同月23日决议加息之后举行新闻发布会上的措辞颇有同工异曲之妙。他在回应硅谷银行破产时声称那只是一次管理层严重失误造成的“例外”,美国银行系统依然健康且有韧性。欧央行在5月发布的《金融稳定报告》中将瑞士银行业与美国地区性银行压力都视为一次始料未及的外部冲击,欧元区银行同样富有韧性。这些外部压力还再度引发了经济衰退担忧,进而造成“市场预期的政策利率显著偏低”。欧央行与金融市场关于货币政策走向的预期分歧由此可见一斑。

从极其短促的危机爆发过程来看,瑞信事件的系统性风险性质、影响以及美欧金融市场共振发挥了决定性的作用。如国际货币基金组织(IMF)前副总裁朱民所指,硅谷银行破产事件虽然本身不是系统性风险,但它的性质暴露出了系统性风险。瑞信事件的性质及内在逻辑几乎如出一辙。它也同样涉及银行资产负债表的期限错配、政策利率飙升造成的持有到期债券未实现损失,存款挤兑等重要问题。而且,欧洲还面临更加突出的固定利率贷款估值损失问题。这些因素在事件发生之后的实际影响中表现出系统性特征。政策利率飙升有两个最受关注的典型事实:一是美联储从2022年3月起至2023年5月累计加息5个百分点;二是欧央行从2022年7月起将主要政策利率从负值拉起,截至相同期末时累计加息3.75个百分点。瑞信的个性化问题主要包括2021—2022年间投资银行和交易业务损失、财务报告重大缺陷以及沉疴多年的管理混乱等。2023年3月14日财报问题的公布成了危机事件的触发点。直接参与处置工作的瑞士央行(SNB)副行长施勒格尔(M. Schlegel)可能对该事件的系统性要害表达最坦率,他在4月初公开采访中表示如果没有瑞士政府的果断干预就有可能酿成全球金融海啸。

实质上,瑞信事件连同美国地区性银行事件一起已经改变了欧洲货币与金融监管当局的形势判断和行动路线。欧央行对该事件暴露出的系统性风险高度重视,其中的态度变化已经呈现于该行分别在2022年11月与2023年5月发布的两期《金融稳定报告》对比之中。后一期报告明显加大了对欧元区银行部门的问题阐述,并将宏观审慎政策问题的关注焦点从前一期报告中的非银行金融部门结构性脆弱性转移至维护银行部门韧性。新报告也几乎涉及了市场关注的主要系统性风险点及传导机制,如政策利率飙升引起的存贷款和债券再定价、银行融资结构和资金成本变化、流动性在银行与金融市场之间转移和缺失、信贷紧缩在金融体系内的连锁反应等。此外,欧央行高管施纳贝尔(I. Schnabel)在2023年5月的一次公开演讲中指出历史上的政策利率飙升与金融危机的发生高度相关,并强调货币政策与稳定之间的目标兼顾和行动配合。在2023年第二季度,美欧地区央行都明显加大了对金融稳定的关注,暂时放缓了加息步伐。

最后,欧央行、巴塞尔银行监管委员会和金融稳定委员会等国际监管机构都已经表示吸取美国地区性银行与瑞信事件教训。针对暴露出的风险问题,亟须完善的监管事项主要涉及银行流动性、存款保险、银行报表中的风险核算透明度以及其他一级资本补充工具(AT1)债券注销程序等。最后一条是基于瑞士当局在处置瑞信时的非常规方式及影响,即跳过市场化的清偿顺序,利用紧急条款直接注销AT1债券。这种特殊行为方式虽然在一定范围内得到了市场理解,但造成了此类债券市场与银行融资渠道紧张的严重后果,还需要在制度设计上予以优化。

瑞信事件前后的欧洲系统性风险变化

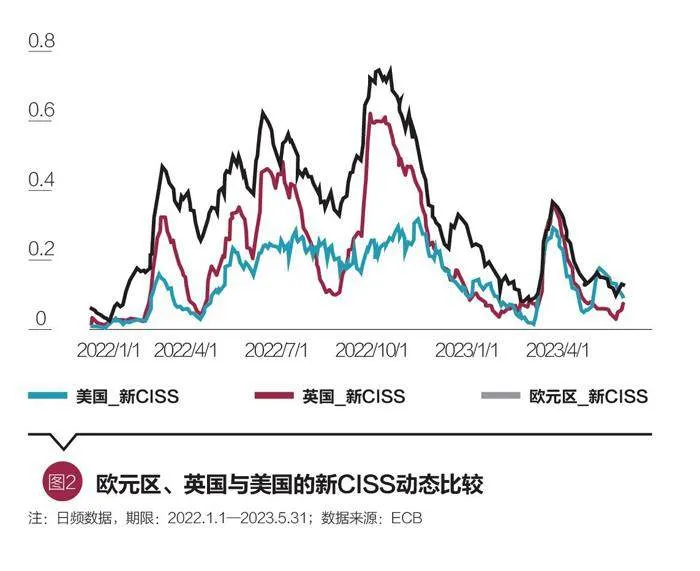

由于特殊的发生时间、地点及背景环境,瑞信事件在当前阶段欧洲金融稳定形势的演变中具有标志性意义。这里选择以欧央行发布的系统性压力综合指数(CISS)数据为主线,观察与分析事件前后的总体及结构性特征。该类指数源于欧洲系统性风险委员会的风险仪表盘(ESRB Risk Dashboard)。ESRB属于欧盟金融监管体系在宏观层面上的顶层机构,与此相对应的微观层面监管机构欧洲银行业管理局(EBA)对瑞信负有监管责任。风险仪表盘的核心指标是CISS及其分解出的6个成分贡献指数,属于周频数据。针对欧元区的成分指数衡量金融机构、货币市场、债券市场、股票市场和外汇市场5个细分板块以及它们的组合相关性分别对综合指数的贡献值。另外,ECB还发布了采用日频数据和等权重设置的欧元区、英国和美国的新CISS指标数据,可用于国际比较。但是,欧元区新旧指标的数据频率与权重设置不同,因此彼此之间不可比较。

瑞信事件发生的时间窗口正值欧洲试图走出2022年俄乌冲突、能源与供应链危机、高通胀与极端加息冲击等一系列重大挑战形成的泥潭。事件发生之前,经历2020年全球新冠疫情之后的经济复苏进程正随着这些冲击的衰减而有望再次启动。如图1所示,欧元区CISS走势见证了事前阶段的特殊背景环境。该指标在2022年11月14日达到阶段性峰值,反映了当时高通胀叠加政策利率飙升、金融条件收紧之后引发的经济衰退预期高涨。根据彭博社的数据,当时欧元区和英国在未来一年内陷入经济衰退的概率已经逼近80%的历史极值状态。此后直至2023年3月10日形成了一段风险压力快速下降的复苏时期。在两周之后的事中阶段,受美欧银行事件的影响,欧元区CISS再次急剧上扬并形成了一个新的次高点。除了相关性之外的成分贡献指数几乎都同步上升。

事后直至5月底,欧元区CISS重新回落,但仍然延续了自2022年2月俄乌冲突以来的高风险阶段性特征。将这一阶段放在自从1999年欧元诞生以来的长期总体中考虑,可以发现CISS与债券市场成分指数的百分位数一直处在70%以上的高位状态,只有外汇市场指数震荡向下的趋势最为明显。这种情况与美国硅谷银行破产之后相关风险指标的黏滞性表现有些类似。在更进一步的细节中,可见欧洲主权与银行部门债券的流动性与相关的信用违约互换(CDS)息差恢复缓慢。这一点并不像那些更容易被观察到的乐观信号,如欧元、瑞士法郎、英镑等欧洲货币兑美元汇率的反弹以及欧洲斯托克50股票市场指数那样表现出的向上趋势。

国际比较显示,欧洲受到的银行业风险事件冲击相比美国更加严重,且持续略久。自从俄乌冲突以来,欧洲就一直面临相对较高的系统性风险压力。该地区处于俄乌冲突以及俄罗斯与西方对抗的前沿。能源危机使居民与企业部门遭受供给不足和成本上升的严重负面影响。美国《通胀削减法案》进一步削弱了欧洲制造业竞争力。由于直接卷入阵营对立和国际金融制裁,该地区金融业在吸引外部客户和资金方面的国际竞争力开始下降。瑞士银行业放弃中立立场与瑞信被接管前的短期处境都是历史罕见的。与这种特殊背景相比,瑞信的长期经营问题几乎没有系统性意义。这里的微妙变化还无法或者没有被主要观察指标充分反映。仅从表面上看,2023年3月美欧银行事件引起的金融动荡似乎强烈而短促,两个月之后冲击效应几乎衰减殆尽。

新CISS指标的含义及问题还需要进一步解释。与旧指标相比,新指标压低了金融机构模块的权重,导致银行挤兑风险被低估。鉴于银行中介在欧洲大陆金融体系中的传统主导性地位,旧指标可能更加适合衡量该地区的系统性风险状况。自2014年实施负利率政策之后,非银行金融中介与金融市场在欧元区金融体系中的比重明显上升。银行业从2021年开始恢复增长,在当前经济发展与金融结构中的地位仍然举足轻重。这一点与英美市场主导型金融结构显然不可比。换言之,与英美两国具有相同统计口径的新CISS偏重于反映金融市场问题,不足以充分反映欧元区或欧洲大陆的系统性风险和金融稳定问题。而且,自2022年以来欧央行计算的欧元区金融条件指数(FCI)保持上升趋势,进一步验证了原来基于周频数据的CISS的相对适用性。

英格兰银行的系统性风险调查(The Systemic Risk Survey)结果为观察欧洲金融稳定形势提供了一个更加市场化的视角。该项调查针对来自各类金融机构的市场参与者,每年上下半年各执行一次。最近的两次调查先后在2022年7—8月与2023年1—2月完成,主要涉及两大类市场观点的反馈。第一类是市场参与者关于未来英国金融稳定前景的信心。最近的调查反馈表明,在未来三年内的长期信心相比上一次调查结果有所下降,但关于未来1年内、1〜3年内发生重大影响事件的概率预期都略有下降。第二类观点是对主要风险源的判断。最近的调查结果显示地缘政治风险、网络攻击与通胀风险依次位列前三名,与上一次调查相比第一项占比有所上升,而第三项显著下降。

地缘政治风险及其对金融稳定的影响备受金融市场参与者的重视,且在国际社会拥有广泛共识。尤其自2022年以来,地缘政治风险及其引起的全球经济与金融分裂已经成为金融稳定的重要长期风险源。IMF在2023年4月发布的《金融稳定报告》第三章对此做了专门论述。在此种意义上理解,欧洲系统性风险压力可能并不容易实现具有明显周期性形态的阶段性缓解。

欧洲金融稳定的重心转移与前瞻

宏观金融风险对欧洲金融稳定形势的关键性影响正变得越来越突出。这种风险通常泛指在宏观层面上金融稳定面临的各种负面因素。它在美欧地区的现实含义主要指向两大类风险源头,一是宏观经济与政策领域彼此关联的通胀与利率风险,二是地缘政治风险。当前阶段大多数常见的系统性风险点都由两者延伸而来。对于欧洲金融稳定形势而言,瑞信事件特别警示了两类风险源几乎同等重要,都具有一定的持续性。在未来短期内,前沿热点仍可能继续聚焦于政策利率飙升、通胀与衰退预期的高度不确定性以及其他发达国家宏观金融风险的外部输入压力等关键因素。

瑞信事件之后,欧洲的银行业经营状况与主权债务状况再次受到监管当局与金融市场的关注。随着金融结构与风险重心的恢复调整,监管当局已经开始重新审视银行部门,该领域的监管改革与立法也已经被置于优先事项。尤其相对于此前数年间金融市场快速发展时期对非银行中介的重视程度而言,回调迹象较为明显。近年来银行业的资本充足性、盈利能力及风险水平在总体上都呈现出改善势头。由于欧洲范围内不同国家地区的金融结构及历史情况存在显著差异,局部的银行资产风险还没有显著的系统性意义。在2023年3月的金融动荡中,欧洲主权债券与银行业的信用违约互换价差同步放大验证了两者之间的信用风险高度相关。透过银行业的经营状况及压力表现,过去欧洲主权债务危机的后遗症并不突出。

总体来看,欧洲金融稳定形势仍处在重大风险频发的高压时期,主要风险源头较为集中、触发点非常分散。风险源头的集中化可以理解为绝大多数风险因素都可以归根于宏观金融风险。触发点的分散化主要表现为当前阶段关注的风险点涉及范围广泛。欧央行认为近期欧元区金融稳定状况有所改善,但依然脆弱。脆弱性的担忧主要来自风险因素可能引发的金融机构与市场无序调整。这种担忧在实质上是指触发点分散化程度高,难以评估和控制。此外,房地产或商业地产领域日益活跃的风险事件通常都属于触发因素的性质。例如,5月瑞典房地产市场动荡并引发瑞典克朗贬值。此类事件在一定程度上类似于瑞信事件,即具有系统性风险性质,且可以归根到以上两大风险源头。

(袁增霆为中国社会科学院金融研究所财富管理研究中心副主任。本文编辑/王茅)