量感:为什么、是什么和怎么做

2022年4月,2022年版课标颁布,其中首次明确提出量感是小学阶段核心素养的主要表现之一。从2022年版课标中关于量感内涵的描述可知,量感和度量是密不可分的。其实,我刊近几年对量感和度量一直特别关注,尤其是分别在2020年第3期、2021年第5期、2021年第10期、2022年第3期上刊登了相关的专辑,里面包含史宁中、马云鹏等专家的相关文章。关于量感的研究,当前还处于起步阶段。接下来本刊将继续关注这个专题,特别是以下几个方面:探讨量感是什么、2022年版课标为什么提出量感、量感和数感有什么关系等;分析各版教材对量感内容的编排及由其带来的教学思考;基于理论和实践,探讨培养量感的策略……希望本专辑可以促使广大读者从多个不同的视角深入理解量感,从而在教学实践中进一步落实2022年版课标的相关要求。

2022年版课标确立了以核心素养为导向的数学课程目标,这是课程育人价值的集中体现。核心素养在不同阶段有不同的表现,在小学阶段更注重培养学生在学习和生活中对经验的感悟。2022年版课标在小学阶段新增了量感作为核心素养的主要表现之一。为何要新增量感?量感的具体内涵是什么?如何培养学生的量感?以上都是值得进一步探讨的问题。

[一、为什么要强调量感]

要谈量感,不得不从数感说起,因为数本身是由量抽象而来的,所以量感与数感的发展息息相关。史宁中教授认为,数感和量感的本质都是数的表达,谈数感时,可以把数量脱离现实背景抽象成数,即去掉数量中的后缀量词(即计量单位),这里的数主要是表达个数和数量之间的关系,这一过程使得数具有了一般性;谈量感时,计量单位不可去掉,需要通过某个单位具体数量的表达并还原真实情境去理解数,因此数感表达的数与量感表达的数又是不一样的[1]。所以量感与数感之间既相互联系又有区别。2011年版课标中没有对数感与量感进行区分,将数感定义为:关于数与数量、数量关系、运算结果估计等方面的感悟。虽然提到了数量、数量关系,但是数和量处于相互混杂的状态。如果把量感归为数感的一部分,容易使教师和学生忽略量感的重要性。随着对数字抽象程度的加深和计算熟练度的提高,学生对量会逐渐远离,也容易忽略操作本身的数量含义,而这种量感的缺失不利于他们今后的学习和生活[2]。

量感针对的内容是具有可测量属性的量,但是数学中的测量与物理学中的测量有本质上的区别。在数学中,测量是发展学生量感的重要载体,其含义是用一个数值表示物体的一个属性,是待测物体与一个标准量之间的比较。例如,对长度的测量不是拿着刻度尺量物体边缘长度的技能,而是对一个长度指定一个合适的数,即单位的累加[3]。国际上很多国家的数学课标中将度量(Measurement,也称为测量)设置为一个单独领域。目前,我国小学阶段度量的学习涉及时间、角度、长度、面积、体积、质量等内容,被分割成数十个知识点散落在不同的学段,呈现出一种非系统的零散状态,削弱了度量在整个小学数学中的地位,在一定程度上会影响学生量感的形成与发展。而在当前的数学课程体系下,将度量作为一个新的领域加入教材和课标中非常困难,因此在2022年版课标中新增量感作为核心素养的主要表现之一,就是为了强调度量[1]。

[二、量感的内涵解读]

顾名思义,量感是指对量的一种感觉或直觉,也有研究者将量感解释为在实际生活中自觉、主动运用量的态度和意识[4],或者将量感定义为一种对量的直观感觉(在不使用工具测量的情况下)、一种推断[5]。2022年版课标中指出:“量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。”“可测量属性”是指事物的多少、轻重、运动快慢、大小、薄厚等。“感知”从心理学角度阐释,是人体器官对客观事物刺激的一种反应,属于浅层次的刺激反应。例如,人看到一个苹果放在桌子上会产生视觉,被针扎到会产生痛觉。量感不仅仅是人对量的客观反映,更是一种对量敏锐的直觉,主体可以根据对量的第一印象,在较短时间内用数描述量及量与量之间的关系,从而从感知层面上升到数学思维[6]。

学生对生活中常见的感官量的学习和理解,一般都经历以下五个阶段:量的初步认识,量的间接比较,认识国际通用单位并用其描述量的大小,国际通用单位体系的认识与换算,利用公式求量的大小[7]。这五个阶段可概括为三项内容:度量的意义,单位及换算,利用公式计算结果。2022年版课标中关于量感内涵的描述除了包含以上三项内容,还有“初步感知度量工具和方法引起的误差,能合理得到或估计度量的结果”。因此,可以认为量感的内涵基本包含以下四个方面。

(一)理解度量的意义。

度量是指用一个带单位的数值描述物体或现象的某一个可测量属性,从而形成某个具有特殊含义的量[8]。明确量的属性是用数描述量的基础,而描述量的大小需要在量的大小比较任务中实现。可见,对度量的意义的理解包括三个方面:首先,需要明确度量的属性,即度量的对象是什么;其次,可以直接比较时,能结合不同情境选择合适的方法(观察、重叠、剪拼等)进行比较;最后,不能直接比较时,能选择一个标准进行间接比较,标准的个数就是量的大小,即用数描述量的大小。对度量的意义的理解,需要经历从定性认识量到定量描述量的过程。

(二)产生度量单位并进行换算。

量的大小的确定需要在测量活动中进行。在描述量的大小时,需要发现选择不同方法、不同单位对测量结果的影响,进而能够体会在真实的生活情境中需要选择合适的方法和度量单位进行度量。量感培养的重点不在于已知测量单位后进行测量,而是让学生能够识别出量的属性,并“创造”或选择合适的度量单位进行量化[2]。可见,经历度量单位的产生与识别过程显得尤为重要。一方面,需要产生“创造”度量单位的需求,即当通过直接比较不能或难以获得比较结果时,能想到借助非标准单位进行比较,即在比较a、b的大小时,借助一个中间量c进行比较。另一方面,需要经历从用非标准单位度量到用标准单位度量的过程,且用非标准单位度量的经验越丰富,越有利于学生建立关于标准单位的表象。度量单位的统一大体经历了从多元到统一、从粗糙到精细的过程,度量单位的统一是使度量从个别的、特殊的测量活动成为一般化的能在更大范围内交流和应用的前提[9]。单位的换算,不能靠机械记忆换算公式和反复练习,而要体会单位之间的实际关系。因此,要理解度量单位,还需要在还原它们的现实意义后进行换算,这就需要在实践活动中积累丰富的单位换算的经验。

(三)理解公式并进行计算。

在小学阶段所学的几类量中,面积和体积的学习需要利用公式求量的大小。显然,公式的教学不能停留在运用公式计算结果上,还要立足于理解公式的意义。事实上,面积和体积计算公式的得出都是数单位个数的结果,是对如何得到单位个数的方法的优化。因此,在得到公式之前,需要充分建立对度量属性及单位的意义的理解,在此基础上理解算式代表的意义。例如,对长方形面积计算公式的理解包括三个方面:一是用小正方形铺满长方形,数出个数;二是只用小正方形沿着长和宽铺,但仍然可以用行和列上摆的个数相乘来计算铺满长方形所需要的小正方形的个数;三是测量出长方形的长和宽,想象出沿着长和宽铺小正方形的数量后再计算。体积计算公式的学习也是如此。

(四)感受误差的合理性。

测量活动是发展学生量感的必要环节。由于学生的测量方法和认知能力有限,以及诸多不可避免的物理因素,测量结果难免出现误差,但是学生对测量过程中产生误差的合理性不易理解,进而会对测量的结果、方法与策略产生怀疑。因此,需要给学生机会,让他们在测量活动中产生误差并坦然地面对。譬如,在学习完长度、面积、体积的测量后,学生已经积累了相应的测量经验,对以非标准量作为参照物的认识越来越丰富,在此基础上,可以进一步要求他们采用多种方法与策略(如以测量过的物体为参照物或标准估测其他事物等)对量进行推断,从而将测量与估测相结合。像这样的估测活动,需要学生具备一定的量感作为基础,同时能促进学生量感的发展。

[三、如何在教学中培养量感]

核心素养的落实需要依托具体知识的学习。度量相关内容的教学是发展学生量感的重要载体,在日常教学中,要通过度量活动渗透量感的培养。在教学中,一方面,需要明确概念的具体内涵,重视学生对度量的意义的真正理解;另一方面,要重视积累度量的实践活动经验,促进学生量感的发展。

(一)明晰概念的具体内涵,理解度量的意义。

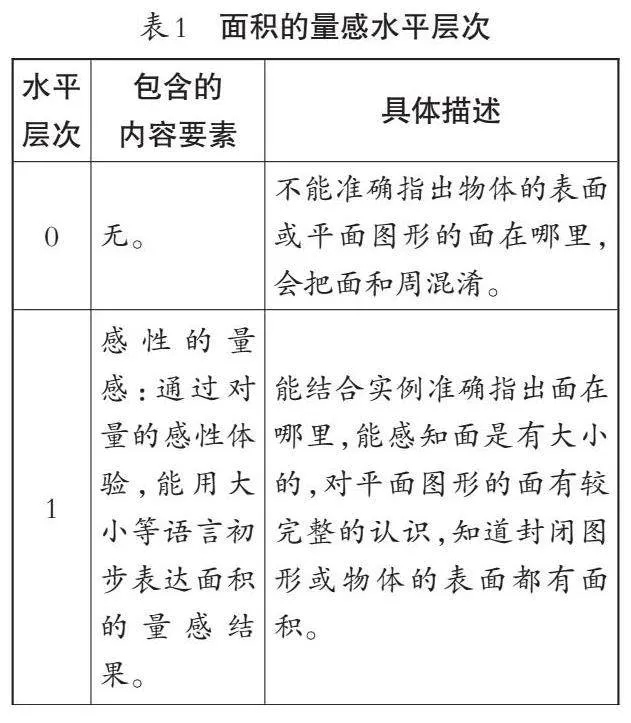

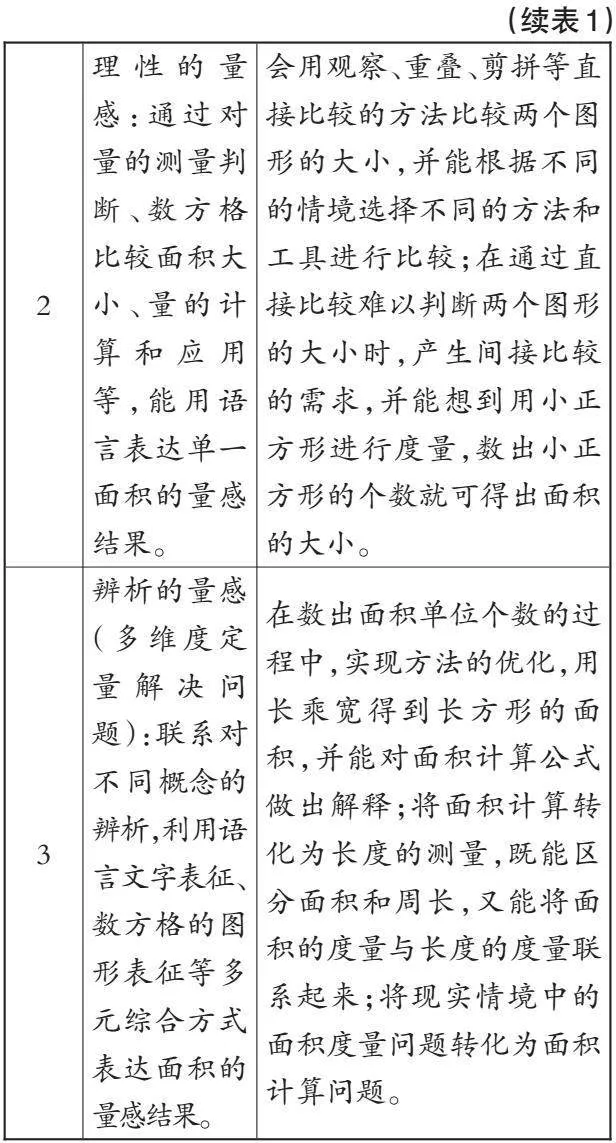

在常用量的学习中,对度量的意义的理解是学习其他内容的基础,因此,在有关量感内容的教学中,首先需要帮助学生深刻理解度量的概念。量感可分为感性的量感、理性的量感与辨析的量感这三个依次递进的水平[10],分别对应度量的意义的三个方面:明确量的属性、比较量的大小、描述量的大小。在有关量感内容的教学中,可以结合有关度量的具体教学内容,分析特定概念的具体目标内涵,制订量感水平层次框架,并以此确定学生的学习起点。例如,可以对面积的量感水平层次做如下划分(如表1)。对于其他度量概念,也可以做类似的思考。

(二)积累测量活动经验,促进量感发展。

只有学科实践才能有效地挖掘和展现学科独特的育人价值,从而在学科层面促进学生核心素养的发展[11]。量感的形成和发展需要数学学科的相应学习活动支撑。感性的量感的形成可以依赖学生在日常生活中积累的经验;理性的量感的形成更多依赖学生在学校接受的数学教育,其关键在于学生领悟如何借助度量单位感知、思考、表述其自身的量感结果;辨析的量感的形成依赖课堂及应用实践两方面[10]。指向理解度量概念本质的教学,需要突破两个误区:一是缺乏实践活动,对教材中关于量的描述性定义仅做字面上的复述与理解,或记住公式并套用;二是停留在动手操作阶段,忽视理性思考。因此,在教学中,需要重视学生测量实践活动的开展,同时需要在具体的操作过程中引导学生去感悟、探索和优化。

学生在比较的实践活动中,能加深对量的属性的理解,同时能为理解面积单位及换算奠定基础。首先,明确量的属性,需要学生通过观察、操作、表达等活动去感受。比如,在体积的认识中,学生能结合实例,通过观察,意识到对于物体体积的大小,除了要看它的“底面”,还要看它的“高”,透过实践活动,对体积积累丰富的感性经验。其次,比较量的大小,更需要学生充分经历比较的活动,并在比较量的大小的操作活动中由直接比较上升到间接比较。比如,在角、面积、体积等量的大小比较活动中,学生可以通过观察判断量的大小,还可以通过重叠与剪拼比较和判断量的大小。最后,描述量的大小,需要在完成量的大小比较的实践任务的过程中,自发创造性地借助工具解决问题。进一步地,在实践的过程中,学生形成理性认识,在需要知道量具体有多大时,可以借助标准单位测量。此外,学生在经历了面积的度量实践活动后,在学习体积时就能把这种实践经验自然迁移,有助于建立度量这一内容的结构化体系。

在用公式计算时,同样需要经历不断操作和优化的过程。比如,体积计算的教学中,先是用小正方体摆出一个和待测长方体一样大的长方体,然后只沿着长、宽、高摆,最后只需要量出长方体的长、宽、高。这些实践活动能很好地帮助学生厘清不同维度的量的区别与联系,实现理性的量感的进一步升华。而在量的估测教学中,需要学生在理解度量概念的基础上,灵活选择度量单位进行实践应用。比如,在估计教室空间大小的活动中,学生既可以选择生活中熟知的非标准单位(如柜子)进行估测,估计沿着长、宽、高各可以摆几个这样的柜子,得到教室空间包含多少个这样的柜子;也可以通过估计教室的长、宽、高,得到教室空间的大小。在这些活动中,学生都需要经历有策略地选择、估测、实践验证的过程,这对他们量感的发展来说是非常有必要的。

参考文献:

[1]史宁中.为什么要强调量感[J].小学教学(数学版),2021(10).

[2]孙思雨,孔企平.“量感”的内涵及培养策略[J].小学数学教师,2021(7/8).

[3]张奠宙,巩子坤,任敏龙,等.小学数学教材中的大道理[M].上海:上海教育出版社,2018.

[4]梁培斌.小学数学量感可视化教学探索[J].教学与管理,2019(29).

[5]姜华.长线培养小学生量感的策略探索[J].小学数学教师,2021(7/8).

[6]詹国樑.数感的内涵[J].苏州教育学院学报,2005,22(1).

[7]刘加霞,易玫.运用定义辨析,生成对“面积”的理解:“面积”课例解析[J].小学教学(数学版),2012(6).

[8]赵炯美,鲍建生.中小学数学课程中的一条主线:度量[J].小学教学(数学版),2017(10).

[9]娜仁格日乐,史宁中.度量单位的本质及小学数学教学[J].数学教育学报,2018,27(6).

[10]高博豪,吴立宝,郭衎.量感的内涵与特征[J].天津师范大学学报(基础教育版),2022,23(5).

[11]余文森.以核心素养为导向:建立与义务教育新课标相适应的新型教学[J].中国教育学刊,2022(5).

【本文系2020年国家社科基金一般项目“大数据支持下的中小学合作型课堂组织形式建构研究”(编号:20BGL127)、2022年广东省教育研究院中小学数学教学研究专项课题“基于表现性评价的小学数学精准教学实践的研究”(编号:GDJY-2022-M-b25)的研究成果】

(作者单位:福建师范大学教育学院,温州大学教育学院,广东东莞市松山湖第一小学)