在实践中架起知识之间联系的桥梁

【活动背景】

近期,听了几节同课异构的公开课,内容是北师大版教材五年级下册第五单元的“分数除法(一)”,主要内容是分数除以整数。在听课过程中发现了一些突出的现象,这些现象促使我不断思考,并进行了教学实践。

【现象呈现】

现象一:照搬教材,较少关注学生的知识基础

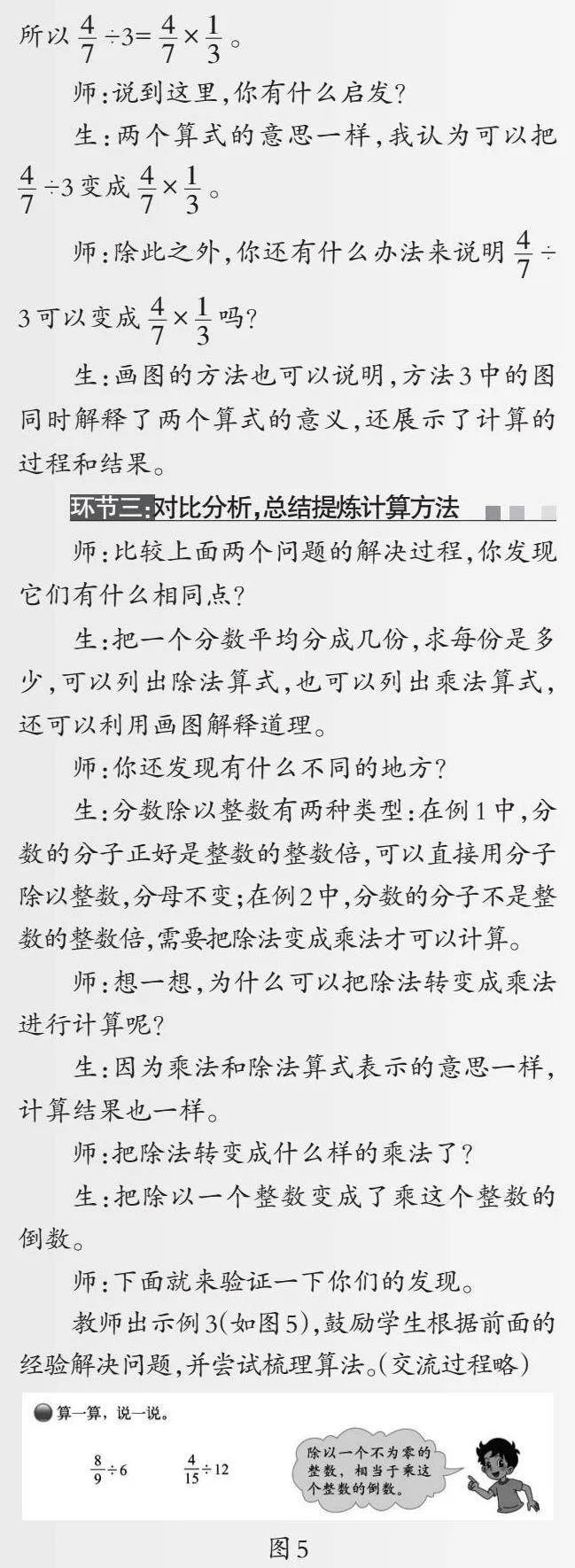

教材是教学的载体,也是教师开展教学活动的重要依据。教师正是借助教材上编排的内容逐步开展教学活动,从而落实学习目标的。本节课的例1下面呈现了分数及除法意义的解读、画直观图及除法算式的计算过程(如图1);例2下面呈现了画直观图、对图意的解读及除法算式转化为乘法算式的计算方法(如图2)。

听课过程中,有两名执教老师完全按照教材上编排的内容和顺序,几乎一字不差地将教材上的图形、算式和文字整体搬到了黑板上,致使教学过于呆板和单调,不是“用教材”,而是“教教材”。

其实,教材只是静态的局部展示,课堂却是动态灵活的实施,教学时只有让必要的补充和预设参与进来,才能使学生获得丰富的数学知识和学习体验。如学生在本册第三单元已经学习了分数乘法,本课中如果给他们机会,他们是可以借助分数乘法的经验解决问题的。借助已有的知识来解决新问题的做法,既丰富了解决问题的途径,又为建立乘法和除法之间的联系做了铺垫。

现象二:心中只有教案,较少关注学生的想法

教案是课前的准备和预设,在课前有的教师做了较为系统的设计,然后在课堂上完全按照自己的思路进行教学,无视学生的反应和生成。听课中发现,一位老师的课堂上,学生在解决例1时出现了分数乘法算式[47×12],但执教老师置之不理,没有及时板书记录,也没有任何评价,这样做,打击了学生的积极性,后续观察中我发现学生不是那么主动参与。课后交流时,当我提出“面对学生给出的乘法算式,你为什么不理睬”时,该老师的回答是:“虽然乘法算式也对,但本节课学习的内容是分数除法,感觉用分数乘法计算不太合适,会冲淡主题,不能突出本课的教学重点。”原来,在他的教学设计中,压根就没打算让学生这样回答,所以才会选择用这样的态度来处理。

现象三:展示算法无目的,很难抓住有效生成

探索并掌握分数除以整数的计算方法是本节课的教学重点,不同的解决问题的方法,会引领学生从不同角度理解其中的道理。学生在感受解决问题途径灵活多样的同时,还可以沟通知识之间的联系,达到殊途同归的效果。

教学中,一位执教老师让学生自主解决例2(如图2)时,有一名学生根据“把[47]平均分成3份”列出除法算式[47]÷3[=4÷37],但是他无法继续解决,陷入了困境。而另一名学生通过画直观图得出结果是[421],并清楚地说明“这幅图还可以表示[47]的[13]是多少”。遗憾的是,该老师既没有及时抓住有效生成,帮助第一名学生解决问题,导致第一名学生的方法成了“烂尾工程”,也没有根据第二名学生的分析及时板书乘法算式[47]×[13=421],把一图二式同时展示出来,从而错失了建立乘法和除法算式之间对应关系的大好机会。而后的教学环节,根据教学流程揭示计算方法,就显得比较生硬,且时机不合适。

【课堂实践】

基于对以上几种现象的认识与思考,分析了其中的原因,我决定重新整理思路,到课堂上寻找答案。

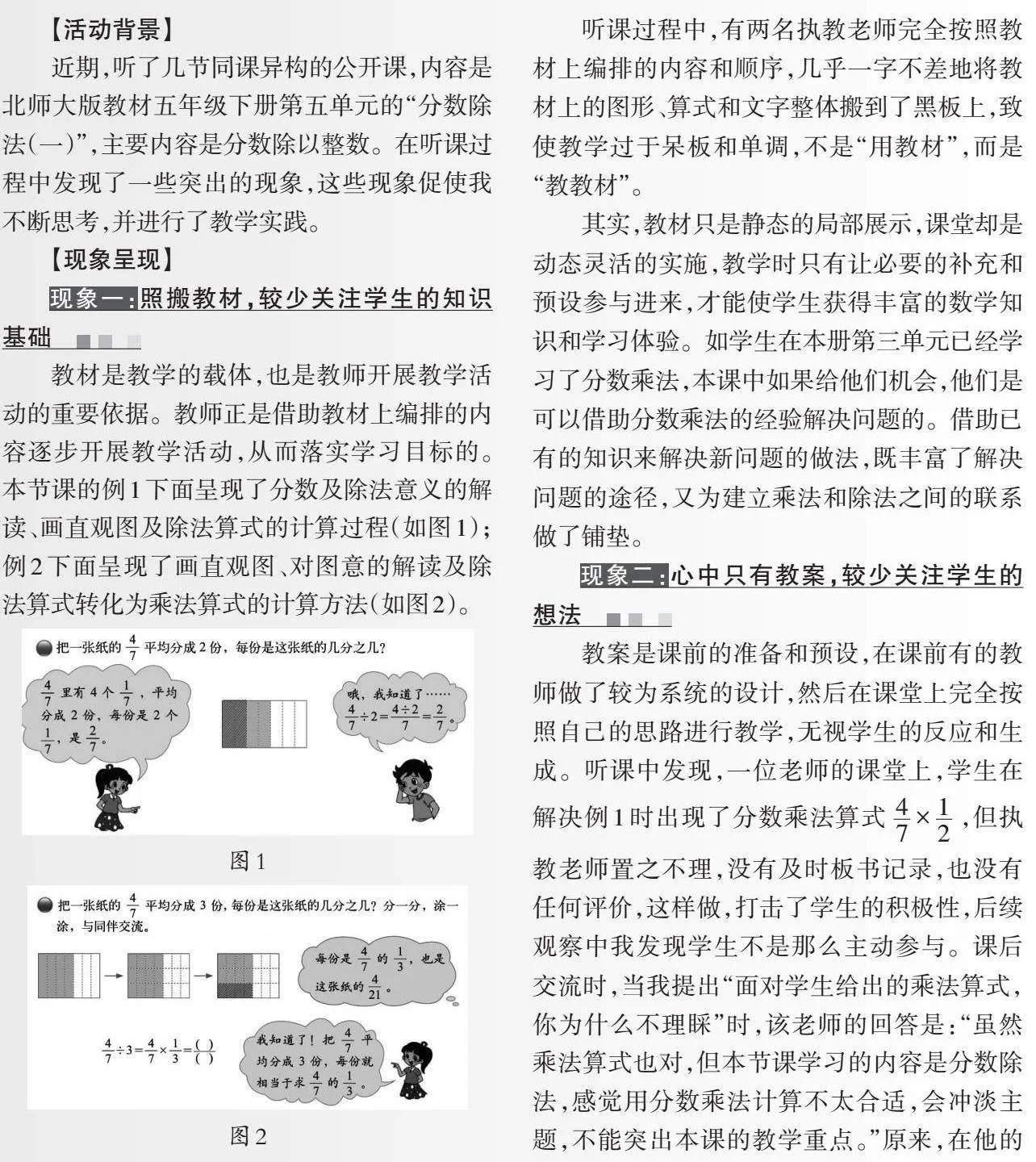

师:想一想,这三种方法之间有什么联系?

生1:方法1和方法2的意思一样,因为把[47]平均分成2份,就是求[47]的[12]是多少,所以[47]÷2[=47]×[12]。

生2:方法3中的图3①可以解释方法1中分母不变的道理,因为总份数没变;图3②可以解释方法2中分子、分母同时变大的过程。所以画图和列式计算的道理是一样的。

生3:三种方法形式不同,但结果都是[27],都是一样的。

环节二:解决例2(如图2)

师:用什么方法可以解决这个问题?独立思考后尝试解决问题。

学生独立完成并汇报,出现以下三种方法。

师:谁来说一说你遇到了什么困难?

生:我想和前面的那道题一样,应该有三种方法,可是实际上只有两种方法可行,因为方法1中分数的分子4不是3的整数倍,没办法直接除,但是通过画图可以得出结果。

师:与上一个问题相比,你有什么发现?

生:方法1和方法2的意思也是一样的,因为把[47]平均分成3份,就是求[47]的[13]是多少,所以[47]÷3=[47×13]。

师:说到这里,你有什么启发?

生:两个算式的意思一样,我认为可以把[47]÷3变成[47×13]。

师:除此之外,你还有什么办法来说明[47]÷3可以变成[47×13]吗?

生:画图的方法也可以说明,方法3中的图同时解释了两个算式的意义,还展示了计算的过程和结果。

环节三:对比分析,总结提炼计算方法

师:比较上面两个问题的解决过程,你发现它们有什么相同点?

生:把一个分数平均分成几份,求每份是多少,可以列出除法算式,也可以列出乘法算式,还可以利用画图解释道理。

师:你还发现有什么不同的地方?

生:分数除以整数有两种类型:在例1中,分数的分子正好是整数的整数倍,可以直接用分子除以整数,分母不变;在例2中,分数的分子不是整数的整数倍,需要把除法变成乘法才可以计算。

师:想一想,为什么可以把除法转变成乘法进行计算呢?

生:因为乘法和除法算式表示的意思一样,计算结果也一样。

师:把除法转变成什么样的乘法了?

生:把除以一个整数变成了乘这个整数的倒数。

师:下面就来验证一下你们的发现。

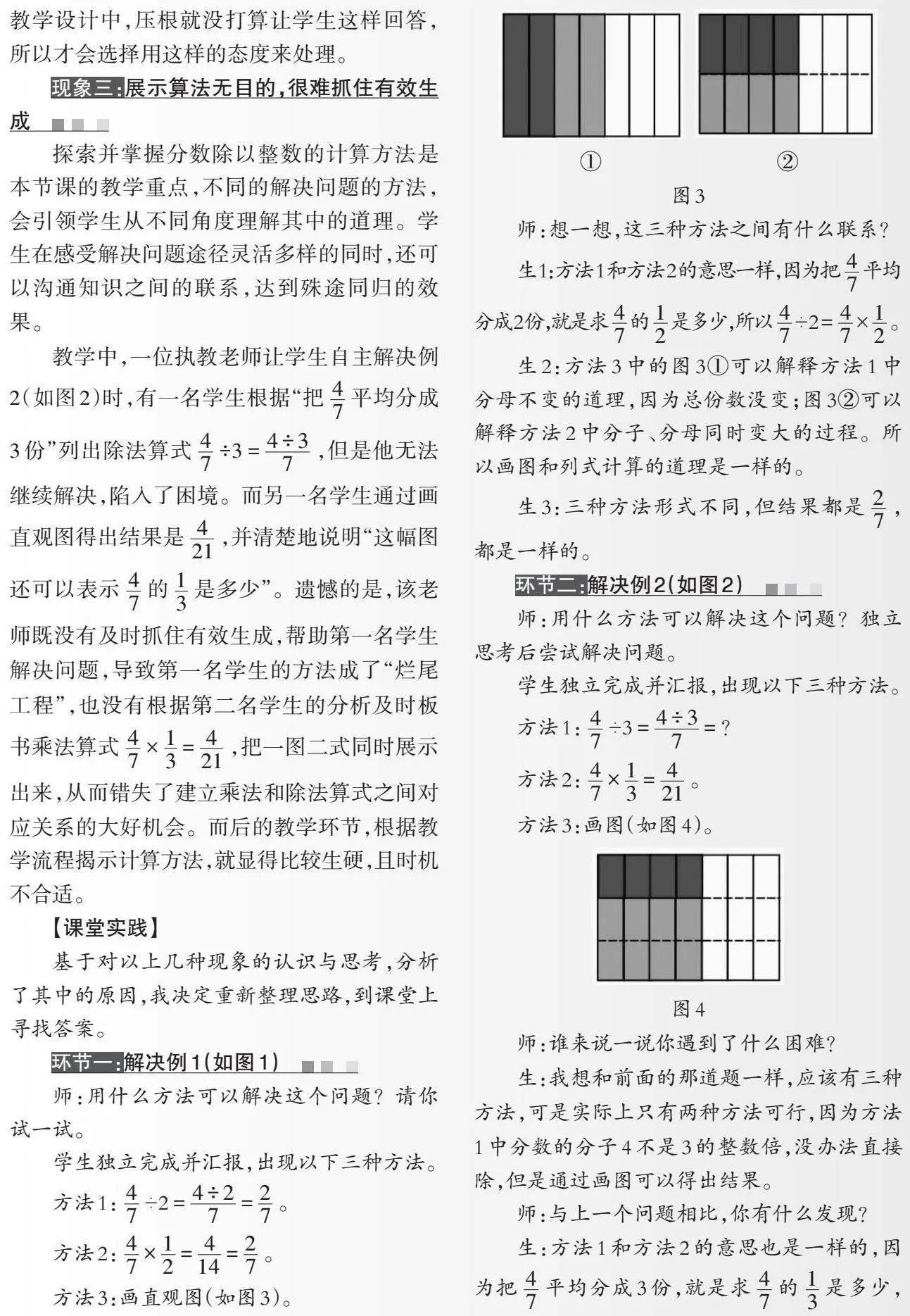

教师出示例3(如图5),鼓励学生根据前面的经验解决问题,并尝试梳理算法。(交流过程略)

【课后思考】

本着“以赛促研、以赛促教”的想法,我邀请了几位参赛老师走进我的课堂,并进行了课后交流。通过交流,不仅加深了对教材的认识,也促进了教师对日常教学的思考。

思考一:理解教材上编排的内容与学习目标之间的联系

直观地看,教材上不仅呈现了具体的问题,也呈现了解决问题的方法,还暗示了学习的方式,对计算的方法也有完好的总结,教师教学时难免会出现照搬教材的现象。但仔细分析会发现,学习目标的落实隐藏在教学内容的背后,渗透在教学过程的每一个细微之处,每一个问题的提出和解决都承载着某个方面的学习目标。学习目标的落实随着教学内容的逐步呈现和教学流程的逐层推进而得以实现。

为此,教材上编排的内容为落实学习目标提供了直观的载体,但要真正落实学习目标,不能仅仅照搬教材,还要根据学生的经验和基础进行必要的补充和拓展。读懂教材,用活教材,才能使教材上的内容为学习目标服务。

思考二:明确画图(直观)与算式(抽象)之间的联系

在解决问题的过程中,学生往往会出现不同的方法,其中就包括画图和算式。在讨论时,一部分老师有疑问:画图与算式之间到底是怎样的关系呢?画图是作为一种方法出现的,还是用来解释道理的?

仔细想来,其实两者都是,画图作为一种方法,它从几何直观的角度帮助学生从题意出发,直接看到结果;画图作为理解算理的一种工具,实现直观与抽象的统一,使学生看懂过程,最终形成方法,建立模型,并达到由用眼睛“看得见”到用大脑“看得见”的目的。明确了两者之间的关系后,无论是在解读教材中,还是在设计教学流程中,抑或在课堂实践过程中,教师都可以做到轻松驾驭且运用自如。

思考三:建立乘法算式与除法算式之间的联系

建立乘法与除法之间的联系,是本节课教学的关键,只有这样,才能揭示分数除以整数的一般计算方法。若认识到这一点,就需要在教学的必要之处做好埋伏和铺垫。

在教学环节一中,可以借助已有的知识基础,引领学生从乘法与除法两个角度分别列出算式,淡化乘法算式,借助图形重点认识“分数的分子是整数的整数倍”这类除法的计算方法,并引导学生发现乘法与除法算式的意义是一样的,大小是相等的,但此时并不需要互相转化。在教学环节二中,依据知识的迁移,学生轻松列出乘法与除法算式,在运用除法计算受阻时,自然借助“意义相同”这一连接点,架起了乘法与除法算式之间联系的桥梁,实现将除法转化成乘法来计算的目标。

如果解决例1时不做铺垫,学生不具备相应的知识基础和学习经验,就无法进行有效的迁移,在解决例2时,呈现乘法算式不仅会有些突兀,而且坡度稍大,难点的突破就会显得有些费力。

为此,明确教学目标,找准教学的关键点,有意识地在教学的关键之处埋下伏笔,做好铺垫,才会完成知识之间的有效对接,从而架起知识之间联系的桥梁。

(作者单位:安徽灵璧县实验小学)