核心素养导向的大单元教学设计策略

华东师范大学的崔允漷教授大力倡导大单元教学设计。2022年版课标确立了核心素养导向的课程目标。由此,我开展了核心素养导向的小学数学大单元教学设计策略研究。

一、前后贯通,形成结构化体系

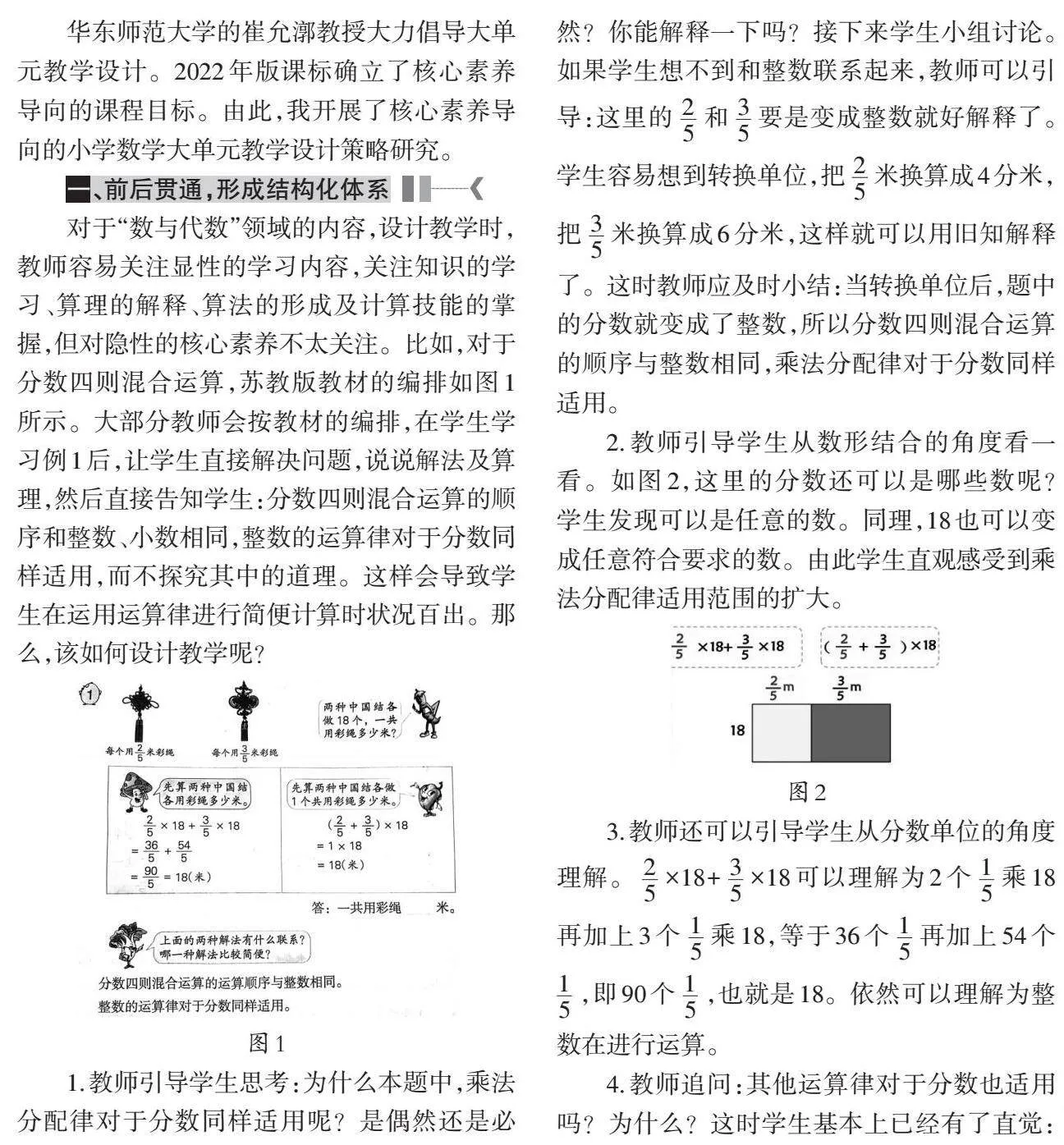

对于“数与代数”领域的内容,设计教学时,教师容易关注显性的学习内容,关注知识的学习、算理的解释、算法的形成及计算技能的掌握,但对隐性的核心素养不太关注。比如,对于分数四则混合运算,苏教版教材的编排如图1所示。大部分教师会按教材的编排,在学生学习例1后,让学生直接解决问题,说说解法及算理,然后直接告知学生:分数四则混合运算的顺序和整数、小数相同,整数的运算律对于分数同样适用,而不探究其中的道理。这样会导致学生在运用运算律进行简便计算时状况百出。那么,该如何设计教学呢?

1.教师引导学生思考:为什么本题中,乘法分配律对于分数同样适用呢?是偶然还是必然?你能解释一下吗?接下来学生小组讨论。如果学生想不到和整数联系起来,教师可以引导:这里的[25]和[35]要是变成整数就好解释了。学生容易想到转换单位,把[25]米换算成4分米,把[35]米换算成6分米,这样就可以用旧知解释了。这时教师应及时小结:当转换单位后,题中的分数就变成了整数,所以分数四则混合运算的顺序与整数相同,乘法分配律对于分数同样适用。

2.教师引导学生从数形结合的角度看一看。如图2,这里的分数还可以是哪些数呢?学生发现可以是任意的数。同理,18也可以变成任意符合要求的数。由此学生直观感受到乘法分配律适用范围的扩大。

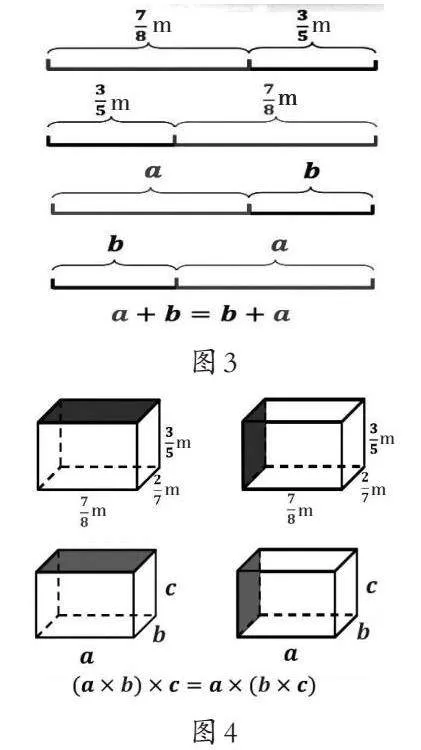

这样设计,前后贯通,可以使学生明白为什么可以把整数的运算顺序与运算律迁移到分数中。“数与代数”领域的很多内容,如从一位数加减法到多位数加减法,从表内乘法到三位数乘两位数,从整数加减法到小数加减法,从整数乘法到小数乘法,从整数除法到小数除法,均能看到算理和算法的相通。在大单元理念引导下,实现整体贯通,有利于学生形成结构化的体系。

二、追根溯源,建立牢固表象

在常见的概念课教学中,帮助学生建立概念表象是重中之重的任务。可表象怎样建立才能真正深入学生内心、被学生认同并接受和理解呢?首先需要研读教材,从教材编写中发现端倪。比如,对于百分数的认识,苏教版教材中利用三场比赛的投篮情况让学生体会比较命中率的合理性,然后就阐述:为了便于统计和比较,通常把这些分数化成分母是100的分数。可是,为什么要化成分母是100的分数?不化就不能解决问题吗?这跟百分数的产生有什么必然的联系吗?如果不把这些搞明白,是不能真正帮学生建立百分数的概念的。于是设计教学时,我查阅文献资料,找到了百分数的由来:百分数最初出现在商业实务中;15世纪,意大利商人确定了“%”的使用;18世纪中叶,百分数由商业概念走向数学概念(仅表示部分与整体之间的关系);1845年,才发展成如今的百分数。也就是说,百分数产生于统计中,因而从统计的角度教学百分数的产生,可以帮助学生建立相关概念。设计教学时,引导学生从“光盘行动”入手,一次次对比各班的情况,发现:随着班级数量的增多,要不停地通分,前面的计算结果可能需要统统清零!这时教师适时地揭示:统计人员也发现了这一问题,于是约定把这些分数都写成分母是100的分数,这样每个结果就只需要计算一次,数据一直有效,但是这样不可避免地会出现分子不为整数的情况,为了不对分数的概念产生负面的影响,百分数就有了自己独特的书写方式。

特级教师俞正强老师认为,这样设计,交代了百分数的“前世今生”,可以使学生充分感受百分数在“统计与概率”领域的价值,理解2022年版课标为什么把有关百分数的内容移到“统计与概率”领域。很多概念课中,都需要从来源上追寻概念产生的必要性与合理性。比如,学了分数,为什么还要学小数?它们不都是得不到整数结果时的表达吗?小数又被称为十进分数,既然如此,小数的价值何在?如何更好地帮学生建立小数的概念?诸如此类,都需要从大单元的角度设计。

【本文系无锡市陶行知研究会“十三五”重点规划课题“基于场域优化的小学数学高年级大单元设计研究”(编号:XTD023)的研究成果】

(作者单位:江苏无锡市尚贤融创小学)