境外国债期货期权市场发展回顾及启示

关键词:国债期货期权 债券市场 流动性 风险管理

国债期货期权自1982 年在美国上市以来,在有效管理利率风险、促进资本市场稳定运行等方面发挥了积极作用。目前,美国、欧洲、日本等经济体均建立了国债期货及期权市场,形成了利率风险管理体系的双支柱。当前,我国的利率风险管理体系正在完善中,研究境外国债期货期权市场发展过程,总结发展要点,对于探讨建设我国国债期货期权市场具有积极意义。

国债期货期权的基本概念及功能

国债期货期权是以国债期货为标的物的场内期权合约。期权买方支付期权费给期权卖方,以取得在未来某段时期,以事先约定价格水平买入国债期货的权利(看涨期权)或卖出国债期货的权利(看跌期权)。投资者可使用看涨期权作为“踏空保险”,在未来资产价格上涨时,用看涨期权的盈利弥补资产建仓时的额外成本支出;使用看跌期权作为“下跌保险”,在未来资产价格下跌时,用看跌期权的盈利弥补资产仓位的损失,以保持资产价值相对稳定。比较来看,通过国债期货期权避险,买方可把未来价格的不利变化完全转移给卖方,并保留未来有利变化带来的潜在收益,而国债期货避险则是同时规避未来市场的有利变化和不利变化。

从境外市场实践来看,国债期货期权的功能表现在以下四个方面:一是维护债券市场稳定,提升债券市场融资功能;二是丰富债券市场风险管理工具,完善收益率曲线;三是改进债券市场的交易功能,提升市场定价效率;四是提升债券市场宏观审慎效率。

境外市场国债期货期权上市过程回顾

国债期货期权是金融市场为顺应利率市场化发展趋势,满足市场参与者利率风险管理需求而产生的。

(一)上市背景

20 世纪70 年代,美国政府对美国公民投资征收利息税,导致境外美元储蓄、债券及其他外汇相关资产投资增长。与此同时,美国启动利率市场化进程,伴随布雷顿森林体系解体和石油危机产生,利率出现频繁波动,金融市场借贷双方及固定收益投资者面临较高的利率风险,原有的财务风险管理制度已不能覆盖经济活动的风险管理范围。越来越多的金融机构不愿对长期的固定利率作出承诺,借贷双方开始采用浮动利率。

到20 世纪80 年代,浮动利率已在借贷领域得到广泛应用,这使得贷方能够更好地控制利率风险暴露。同时,利率风险也被转嫁至借方,市场迫切需要有效控制利率风险的金融产品。随着以弗里德曼为代表的新自由主义思潮逐渐取代二战以来凯恩斯倡导的政府干预理念,政府放松了对金融创新的管制。在此背景下,利率衍生品市场应运而生。

(二)主要国债期货期权产品的上市时点

芝加哥期货交易所(CBOT)于1977 年推出全球首只长期国债期货,为投资者提供针对资本市场的长期利率风险管理工具。1982 年,美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)签署《约翰逊- 夏德协定》,允许推出采用现金交割的金融衍生品,放松对期权交易的限制,推出商品和金融类期权交易。同年,CBOT 推出美国长期国债期货期权交易,成为利率期权以及金融期权诞生的标志。

从上市时间来看,国债期货期权集中于20 世纪80 年代末至90 年代初上市。如表1 和表2 所示,多数国债期货期权在标的国债期货上市2 ~ 3年后上市(仅澳大利亚市场的国债期货期权与标的国债期货同步上市),产品推出顺序为长期、中期、短期。以美欧市场为例,1977 年,美国CBOT 推出长期国债期货,5 年后推出以长期国债期货为标的的期权合约;1977 年,CBOT 推出10 年期国债期货,3 年后上市相应的国债期货期权;1988 年和1990 年,CBOT 分别上市5 年期和2 年期国债期货,并分别在2 年后上市了相应的国债期货期权,国债期货期权与标的国债期货的上市间隔不断缩短。欧洲期货交易所(Eurex)分别在1990 年、1991 年和1997 年上市以德国马克计价的长期、中期和短期德国国债期货,并在1991 年、1993 年和1998 年分别上市相应的德国国债期货期权产品,随后在1998 年同时上市以欧元计价的各期限国债期货期权,以德国马克计价的产品逐渐退出交易。

笔者进一步统计分析国债期货期权上市前后标的国债期货的成交持仓情况发现1,在国债期货期权上市时,标的国债期货市场的日均成交量在几千手至几万手不等,日均持仓量在几万手(见表3、表4)。从此后的市场发展来看,标的国债期货市场足够支持国债期货期权市场的平稳起步。

(三)全球主要国家和地区的国债期货期权上市情况

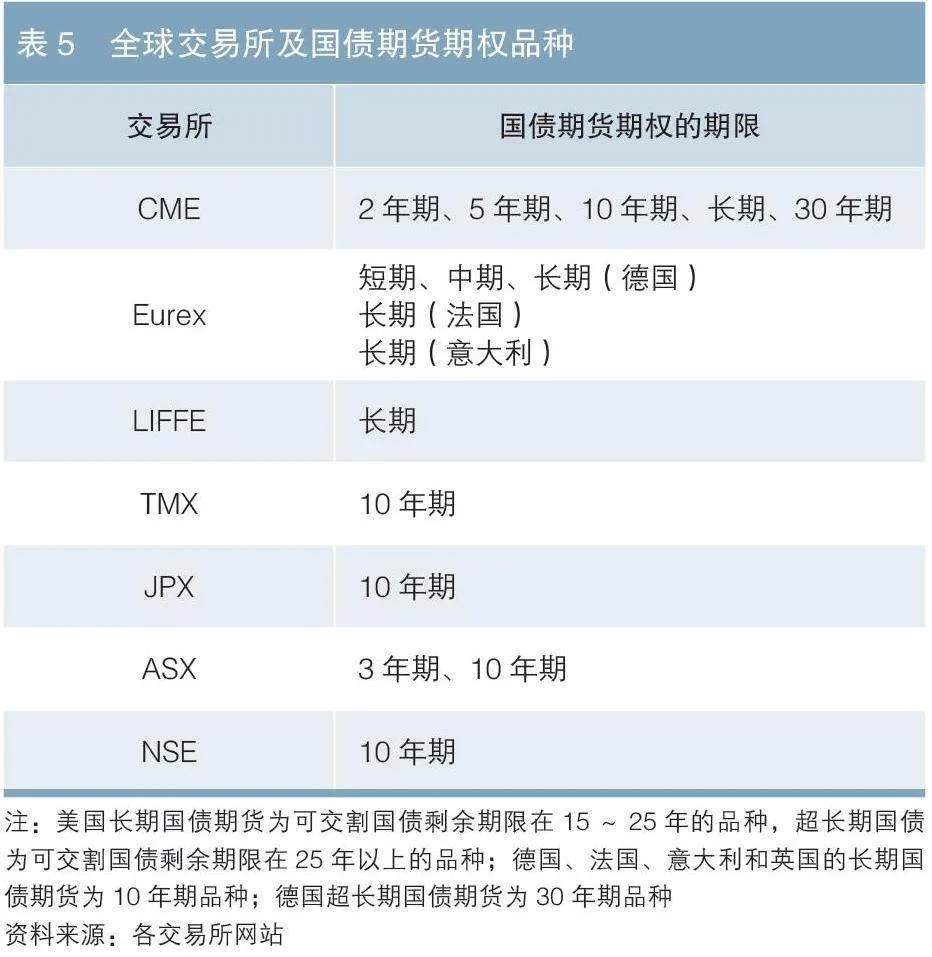

截至2021 年末,全球共有7 个国家和地区的交易所上市了9 个国家的国债期货期权产品(见表5),具体包括:美国芝加哥商业交易所集团(CME)上市的一系列国债期货期权,Eurex 推出的德国短、中、长期国债期货期权以及法国长期国债期货期权和意大利长期国债期货期权,美国洲际交易所(ICE)上市的英国长期国债期货期权2,加拿大多伦多证交所集团(TMX)上市的10 年期国债期货期权,日本交易所集团(JPX)上市的10 年期国债期货期权,澳大利亚证券交易所(ASX)上市的3 年期和10 年期澳大利亚国债期货期权,印度国家证券交易所(NSE)于2019年推出的10 年期国债期货期权。

全球国债期货期权市场发展情况

随着2008 年国际金融危机后金融监管政策实施以及电子交易技术进步,国债期货期权获得快速发展。根据美国期货业协会(FIA)的数据,全球场内利率衍生品由2008 年的32.02 亿手增长至2021 年的45.77 亿手。其中,场内利率期权由2008 年的6.15 亿手增长至2021 年的7.89 亿手,而国债期货期权由2008 年的1.15 亿手增长至2021 年的2.86 亿手。

(一)国债期货期权整体交易情况

自上市之日起,国债期货期权市场体量整体呈上升趋势。2008 年3,受国际金融危机影响,全球国债期货期权交易量一度下降至1.15 亿手。2011年和2012 年,随着一些国家量化宽松政策的实施,利率市场的波动性有所下降,市场机构对利率产品的需求也随之下降,市场交易相对低迷,成交量分别为1.48 亿手和1.63 亿手。2013 年,受二季度全球市场利率波动影响,国债期货期权成交量增加至2.08 亿手。此后几年国债期货期权的市场交易继续受全球宏观经济形势和利率波动影响,但整体仍呈上升态势。至2019 年,全球国债期货期权总成交量为3.39 亿手。2020 年,为应对全球新冠疫情影响,美国采用货币政策和财政政策联手救市,利率水平保持平稳,全年整体波动较小,全球国债期货期权成交量下降至1.72 亿手。2021 年,受新冠疫苗研发及接种进度、美国积极财政政策和经济复苏等预期因素影响,美国的利率水平整体震荡上升,市场交易机会增多,全球国债期货期权交易量回升至2.86 亿手(见图1)。

(二)美欧市场国债期货期权交易情况

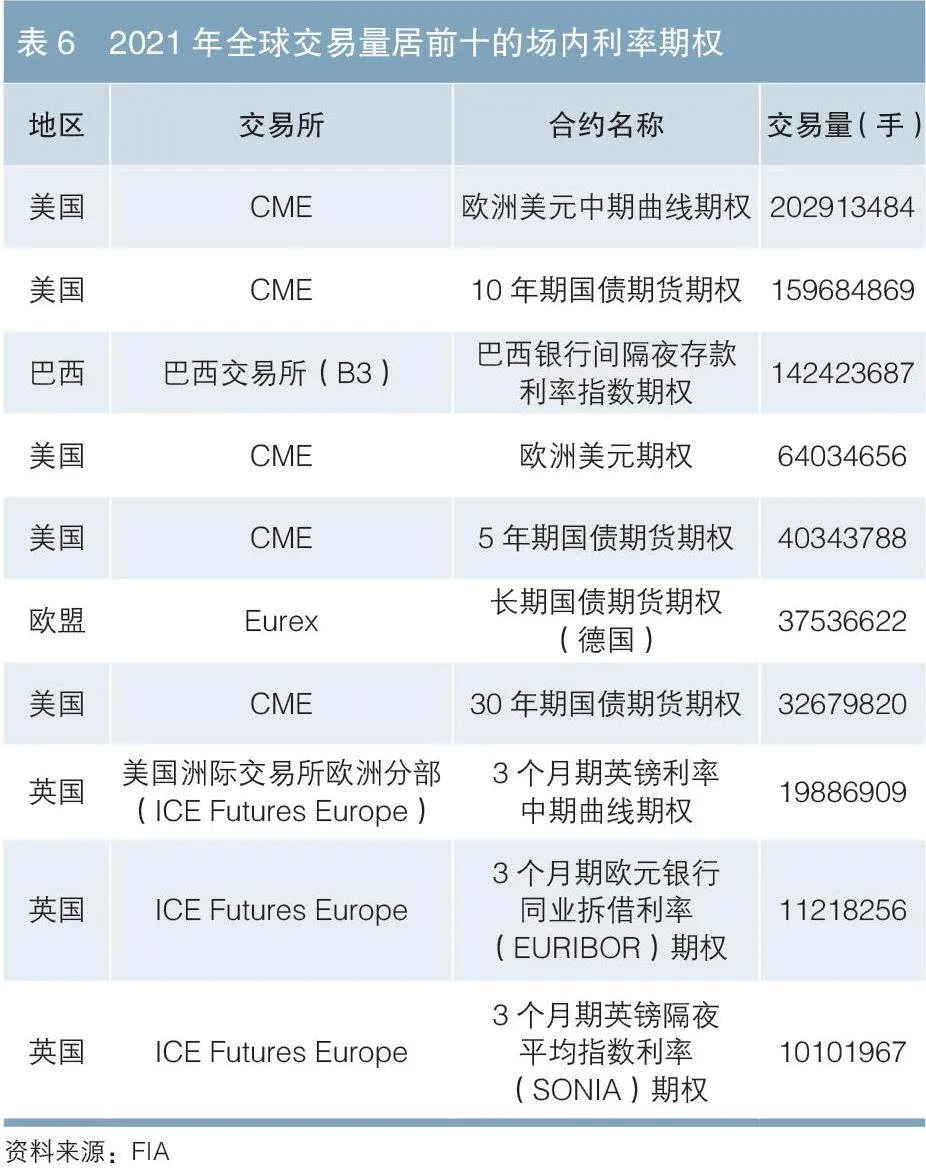

分市场来看,美欧市场合计成交和持仓占比均超过全球总量的99%。其中,美国利率衍生品市场在2008 年国际金融危机期间经历了井喷式发展,随后得益于北美地区利率衍生品交易的复苏,市场份额逐步上升并保持平稳。在欧盟市场上,欧洲央行在2018 年末向市场暗示将在2019 年实施稳健的货币政策。进入2019 年,随着欧洲央行降息并重启量化宽松计划,利率回落至负值,且利率市场波动性较低,国债期货期权交易量由2019 年的0.65 亿手降至2021 年的0.54 亿手(其中德国国债期货期权占比为98.06%)。2021 年,在全球交易量居前十的场内利率期权中,国债期货期权产品占据4 席(见表6)。

从国债期货期权与标的国债期货的对比来看,国债期货期权的成交量和持仓量均未超过标的国债期货,且与标的期货相比,其流动性较为充分。笔者选取美欧市场进行重点分析4(见表7),国债期货期权的流动性主要体现在标的国债期货流动性较好的品种上,如美国市场的5 年期、10 年期和30 年期国债期货期权,欧盟市场的2 年期、5 年期和10 年期德国国债期货期权,持仓量的集中度情况与交易量相似。

全球国债期货期权市场快速发展的原因

2008年国际金融危机以来,全球国债期货期权交易量快速增长,其主要原因包括三个方面:金融监管环境变化、电子交易技术进步、机构投资者队伍壮大。

(一)金融监管环境变化

美国市场是全球衍生品交易的主要市场之一。2008 年国际金融危机发生后,以美国为代表的相关国家的金融监管机构持续推动衍生品交易从场外市场转向交易所市场。同时,《多德- 弗兰克法案》和利率互换的中央清算要求使得各类资产管理机构寻找成本较低的衍生品来满足保证金要求。交易所市场提供的期货和期货期权是较合适的产品。与场外交易市场(OTC)掉期相比,上述产品所需要的资金少,并且仍然可以提供足够的敞口以满足投资组合经理的需求。

(二)电子交易技术进步

2000 年后,全球主要衍生品交易所推行电子交易,国债期货期权等产品从传统的场内喊价交易转向电子交易平台交易。虽然交易大厅仍是期权流动性的重要来源,但交易向电子市场的过渡已成为市场发展的组成部分。CME 集团于2008年1 月29 日将利率期货和期货期权产品转移到Globex 电子交易平台,ICE 在2011 年终止了交易大厅的公开喊价交易,这都体现了市场交易从传统交易大厅到电子市场的逐步转变。最终,期货期权市场从低交易量、有限群体参与的市场转变为充满活力的市场。

第一,电子交易引入报价请求(RFQ)系统,允许市场参与者在市场上获得报价,有效替代场外协议交易。RFQ 功能的优势在于,即使市场活跃度较低,参与者也可以获得有竞争力的报价。RFQ 代表了更有效、更经济的可以替代场外询价的方式,可吸引新的交易者入场。该询价方式可以扩大市场参与者的广度,从而提升市场价格发现效率和构建流动性。

第二,电子化交易显著提升了期货市场运行速度和运行效率。与传统的喊价交易方式相比,电子化交易在信息传播、交易撮合和指令执行速度上均有显著增长。投资者在进行交易时充分利用便捷下单指令完成复杂交易,极大地提高了效率。此外,投资者还可以使用由不同指令复合而成的指令组合,瞬时完成多个不同指令的操作。电子交易提高了买方机构参与期货期权市场的积极性,有助于吸引规模较小的流动性提供者。

第三,电子技术的进步带来了新的投资盈利模式,凸显了国债期货期权的交易价值。借助快速发展的电子交易系统和计算机技术,以量化技术为代表的新型投资盈利模式逐渐在股票和期货市场上兴起。完全凭经验和手工操作的资产管理模式容易受到资金规模扩大、市场风险加剧、波动频繁等因素影响,自电子化交易诞生以来,机构投资者就开始探索能够提升操作效率、解决风险管理难题的量化交易模式。1975 年,美国市场出现的“股票组合转让与交易”就是这一模式的雏形。随着信息技术不断进步,使用期权来管理风险变得更加精细化和富有效率,越来越多的投资理念和盈利方法被转化为交易策略。

第四,随着期货期权市场电子化的深入推进,金融机构可以获得更全面的数据,从而分析并设计出更契合投资理念和市场观点的策略,包括跨多个到期期限和多个资产市场的多腿组合交易。这些策略提升了期权产品的吸引力,为市场参与者提供了在不同时间范围和价格点管理风险的机会。

(三)机构投资者队伍不断壮大

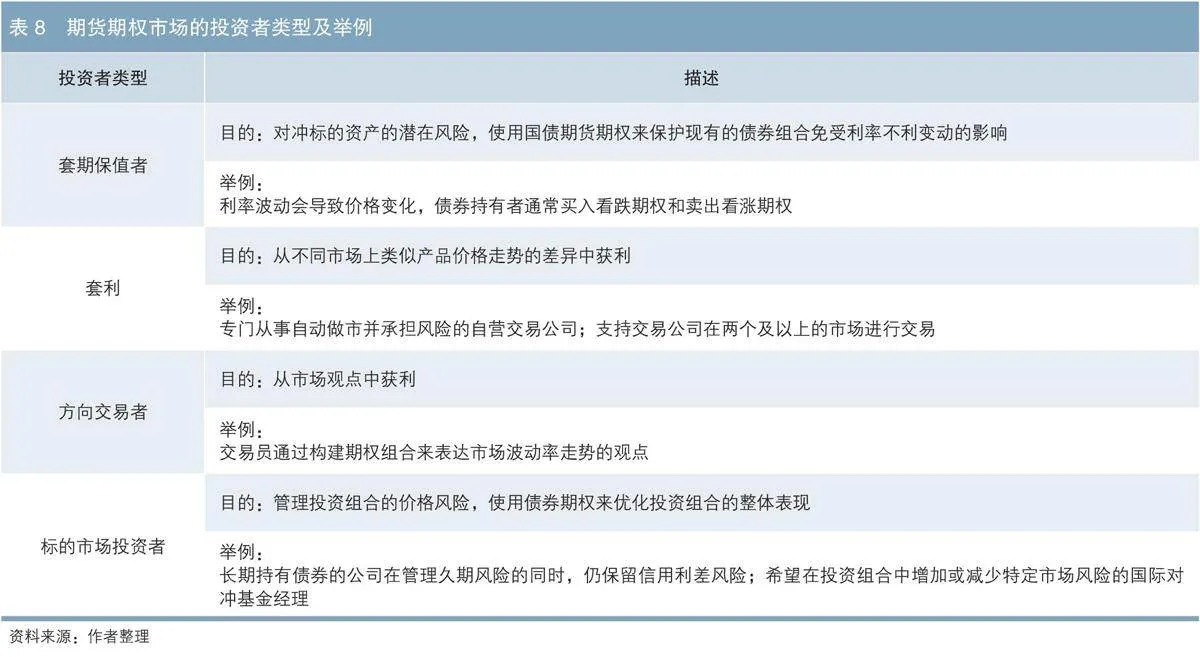

交易环境的优化促使更多金融机构积极找寻用于风险管理的衍生品。交易者市场参与程度的加深,进一步促使更有广度和透明度的市场形成,降低了各类机构进入和退出市场交易的难度,也使清算操作更加高效简洁。这一良性循环吸引了更多买方机构进场(见表8),金融机构通过期货期权市场也看到了新的投资机会。目前,期货期权市场上活跃的机构类市场参与者包括大型对冲基金、资产管理公司、自营交易公司和银行等。

此外,随着市场参与者增加以及新资产投资需求产生,在利率和能源等最活跃的资产领域,市场交易已经出现向自动化转向的明显变化。

境外国债期货期权市场发展对我国的启示

国债期货和国债期货期权产品是境外发达国家和地区在利率市场化进程中的产物,在管理利率风险、有序引导社会资金、稳定资本市场、促进经济平稳发展等方面发挥着积极作用。目前,我国债券市场规模已居全球第二,已陆续上市一系列国债期货产品。随着债券市场高水平对外开放稳步推进,市场各方迫切需要更加丰富的利率衍生品。对此,笔者建议加强研究,适时建设我国的国债期货期权市场。

一是结合我国债券市场发展实际,对照美欧等成熟市场国债期货期权上市条件和发展历程,充分评估当前我国建设国债期货期权市场的必要性和可行性,做好国债期货期权市场发展规划。

二是立足我国债券期现货市场运行特点,积极参考境外市场国债期货期权产品设计经验,设计符合我国债券市场风险管理需求和境外参与者交易需求的国债期货期权产品。

三是充分梳理境外国债期货期权市场风险点和风险事件,对建设我国国债期货期权市场做好风险预判,以期货和衍生品法立法框架、原则为指导,构建我国国债期货期权市场规则和制度体系,牢牢守住风险底线。

四是根据我国债券市场现货、期货、期权市场监管格局,统筹监管协调,加强跨市场风险监测,筑牢期现货市场运行基础,保障国债期货期权市场平稳起步。

注:

1. 英国长期国债期货期权的交易平台几经变迁,目前已无法通过公开信息渠道获得相关历史数据,故本文不再对英国市场作进一步分析。

2. 英国长期国债期货期权最早在伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)上市交易,2002 年LIFFE 被泛欧证券交易所(Euronext)兼并,2007 年Euronext 与纽约证券交易所集团合并为纽约泛欧交易所集团,该集团于2014 年被美国洲际交易所(ICE)收购,国债期货期权由LIFFE 转移至ICE 旗下的ICE 期货交易所交易。

3. 目前FIA 仅提供了2008 年以来的数据,更早期的数据较难获取,故本文仅分析了2008 年以来的市场数据。

4. FIA 仅提供了部分国家和地区的国债期货期权市场年度交易量和持仓总额数据,未提供具体品种的详细数据,故本文仅以美欧市场作为分析对象,但不影响分析结论。

编辑:唐洁珑 印颖

参考文献

[1] 财政部财政科学研究所课题组. 积极推进政府债券衍生品市场的发展[J]. 经济研究参考,2012(19).

[2] 伍旭川,张晓艳,刘学. 推动我国场内外利率衍生品协同发展[J]. 黑龙江金融,2019(6).

[3] 许京花. 推动政府债券市场高质量发展[J]. 债券,2020(2). DOI: 10.3969/j.issn.2095-3585.2020.02.008.

[4] 于鑫. 利率市场化背景下国债期权创新与债券市场功能发挥[J]. 上海金融,2018(8).

[5] 于鑫. 全球国债期权市场产品设计经验及启示[J]. 债券,2017(11). DOI: 10.3969/j.issn. 2095-3585.2017.11.018.