在抽象中建模,在运用中理解

【理念解析】

加法数量关系是2022年版课标在第二学段“数量关系”中新增的内容,旨在帮助学生在理解四则运算含义的基础上,逐步认识并掌握“总量等于各分量之和”这一加法模型的本质。基于对课程标准的分析和教学内容的特点,在设计本节课时,我们努力做到如下几点:

1.激活学生已有的生活经验。学生的已有经验是抽象模型的基础。数学建模的起点是用数学的眼光观察生活情境并发现和提出问题。因此,本节课基于学生的生活经验,在学生的生活背景中甄选数学素材,激发学生提取加法模型的逻辑雏形,引领其在真实情境中揭示数学本质,自主建构加法模型。

2.引领学生完整经历抽象数学模型的过程。抽象的过程表现为以下三个步骤:首先,依托对加法的原始理解,抽象出具体的数量关系式;其次,抽取具体数量关系式的共同点,进行儿童化的本质表述;最后,从儿童的表征出发,概括出加法数量关系,完成模型的抽象。这样遵循儿童认知规律的学习过程,有助于发展学生的模型意识。

3.在运用模型中培养学生的数学应用意识。在教学中利用典型实例,让学生感受数学模型可以用来解决一类问题,认识到现实生活中大量的问题都与数学有关,进而感受数学的价值,激发学生主动用数学眼光观察现实世界,主动运用数学原理解释现象和解决问题的意识。

【教学过程】

一、激活经验,丰富研究素材

师:同学们,你们知道南京的紫金山天文台吗?我们一起来感受一下。

(课件播放紫金山天文台的视频介绍)

师:(出示图1)上个周末,三(1)班的同学到这里开展了一场研学活动,还发现了三个数学问题。

师:你会列算式解决这三个问题吗?

(学生逐一解决问题,然后汇报算式)

【设计意图】从学生熟悉的生活场景出发,唤醒学生关于加法的已有经验,自然地引出三个加法实际问题并将其作为研究素材。这三个加法问题涵盖了三种不同的加法类型——合并、添加、减法逆运算,拓宽了加法模型的外延。

二、自主建构,经历建模过程

1.解决问题,抽象数量关系式。

师:这三个问题各不相同,为什么都用加法解决呢?先来看第一题,说说你的想法。

生:要求星期六上午的人数,就是把星期六上午中小学生的人数和星期六上午成人的人数合起来。

师:是的,星期六上午的人数=星期六上午中小学生的人数+星期六上午成人的人数。(板书)这就是第一个加法问题的数量关系。对于第二题和第三题,你也能像这样说一说它们的数量关系吗?先和同桌互相说一说,再交流汇报。

师:谁来说给大家听听?

生:原来的个数=卖出的个数+还剩的个数。

生:现在的人数=原计划的人数+增加的人数。

(黑板上相机呈现以上两个数量关系)

师:同学们,生活中像这样的加法问题还有很多,谁会自己编一个加法问题?

(学生自主列举一些生活中的加法问题)

师:对于生活中的加法问题,你们都能说出像刚刚那样的加法数量关系吗?(生:能)这样的加法数量关系说得完吗?

生:说不完。

2.自由表征,尝试归纳。

师:仔细观察这些加法数量关系,它们有什么共同特点呢?你能用一个式子或一幅图把它们的共同特点表示出来吗?

(学生活动,自主表征)

师:老师收集了几幅有代表性的作品,我们一个个来看。

师:(呈现①号作品,如图2)这是什么意思呢?谁上来介绍一下?

生:○表示那些数量关系等号左边一共的数量,△和□是等号右边的两个部分。

师:看来,这样一幅简洁的作品真能把它们的共同特点表示出来。

师:第2幅和第3幅(图略),也是这个意思吗?谁再来说说看?

师:原来,这三幅作品虽然看上去都不相同,但本质上是一样的。

生:都表示总的数量等于一部分加另一部分。

师:(呈现②号作品,如图3)我们聚焦用文字表示的②号作品。

师:一共的个数,在数学上有一个特殊的名字,谁能猜猜?

生:总数。

生:总和。

生:总量。

师:同学们,你们的感觉是对的!其实就叫作总量,一个部分叫作分量,另一个部分也叫作分量。

师:这三者之间是什么关系呀?

生:总量=分量+分量。

师:理解什么是总量和分量了吗?在刚刚这些作品里,能看到总量和分量吗?

(学生分别指一指每幅作品里的总量和分量)

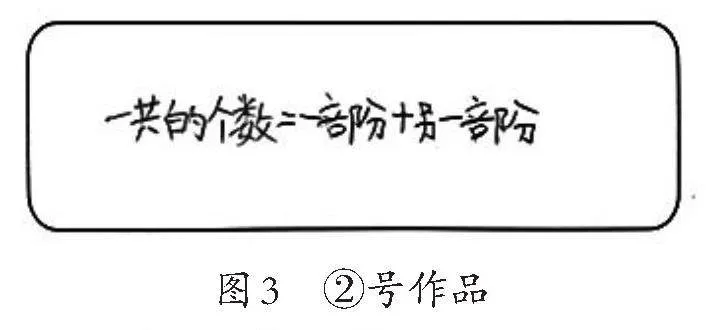

师:(呈现③号作品,如图4)在③号作品里,如果去掉等号后面的部分,还能看到总量和分量吗?

生:能,整个三角形部分就是总量,左边是分量,右边也是分量。

师:真有数学眼光,会思考!如果把这个三角形换成椭圆,还可以表示总量与分量之间的关系吗?

生:可以。

师:这个椭圆就是——(出示加法模型的集合图,图略)

生:总量。

师:这两个部分是——

生:分量和分量。

师小结:刚刚我们在解决问题的过程中,发现了这些数量关系,找到了它们的共同特点,还用这样一幅简洁的图表示。这就是我们今天研究的加法数量关系。(揭示课题:加法数量关系)

【设计意图】通过核心问题“为什么都用加法计算”的回应,引导学生在解释用加法计算的道理的时候,规范地说出具体的数量关系。接着,列举生活中的加法问题,为接下来的观察、对比、分析、概括加法数量关系,积累更丰富的素材。然后,鼓励学生自主表达对数量关系共同特点的理解,用一个式子或一幅图,尝试自主表征,完成儿童化的抽象。最终在交流讨论中,共同完成加法模型的抽象。这样的设计符合学生的认知特点,充分发挥了他们学习的主观能动性。

三、运用拓展,感悟模型价值

1.感受分量与总量之间的关系。

(1)感悟分类标准不同,分量也不同。

师:同学们,让我们带着对加法的新认识继续解决问题。根据表格中的信息,你还能提出哪些加法问题?

师:“紫金山天文台星期六一共有多少人参观?”你会用今天我们研究的加法数量关系解决这个问题吗?为了便于研究,老师带来了这样四块彩板分别表示表格中的四个数据。

(黄色的,黄色加条纹的,红色的,红色加条纹的,四块彩板分别对应贴到如图1的表格中)

师:这四块彩板分别表示什么意思?

师:你能用这些彩板,在这幅图里摆一摆(贴上空白的集合图,图略),表示出这个复杂问题中总量与分量之间的关系吗?

(学生摆,然后展示交流不同摆法,如图5)

师:同一个总量,为什么会有不同的分量?

生:一种是按照星期六上午和下午来分的,一种是按中小学生和成人来分的。

师:同学们总结得太棒了!分类标准不同,同一个总量会产生不同的分量。

(2)感受“此分量是彼总量”。

师:“星期六上午的人数”在这里是什么量?在上一个问题中又是什么量呢?

生:“星期六上午的人数”在这个问题里是分量,在上一个问题中是总量。

师:为什么一会儿是总量,一会儿又是分量呢?

生:因为每次的问题不同,它所扮演的角色也不同。

师:同一个量,有的时候是分量,有的时候是总量,需要具体问题具体分析。

2.感受加法与减法之间的关系。

师:“星期六上午的人数”在第一个问题里是总量,求总量我们用的是什么方法?

生:求总量,用加法计算。

师:那如果求分量,该怎样求呢?

生:分量=总量-分量。

师:真会推理!你能根据分量=总量-分量这样的关系,把这道题(指图1左下角关于望远镜的题)改编成求分量的减法问题吗?

生:原来有36个望远镜,卖出24个望远镜,还剩多少个?

生:原来有36个望远镜,卖出了一些,还剩12个,卖出了多少个?

师:看来今天所学的加法数量关系,不仅能解决加法问题,也能解决减法问题。

3.感受模型的普适价值。

师:(出示图6)“三(1)班有多少人?”你能从老师带来的信息中选择两个合适的条件,并解决这个问题吗?

出示活动要求:

①想一想:可以选择哪两个条件呢?

②填一填:把所选条件的序号填入图中的框里,并列式计算。

( )+( )=( )(人)

③说一说:把什么看作总量,把什么看作分量?

师:谁愿意和大家说一说你是怎么选的?

生:我选的是①号和⑥号。

师:选择“三(1)班比三(2)班多4人”和“三(2)班一共有35人”这两个条件时,想一想,是把什么看作总量,谁是它的两个分量?

(借助线段图帮助学生突破难点,明确分量)

生:三(1)班和三(2)班相等的人数是一个分量,比三(2)班多的人数是另一个分量。

师:还可以怎么选?

生:我选②号和④号。

师:这个时候,分量是谁呢?

生:前三组每组有10人,算出前三组共多少人,这是一个分量,第四组人数是另一个分量。

师:原来,把前三组每组10人,看成一个整体,也是一个分量。

师:为什么“三(1)班周三下午有16人参加舞蹈组”“三(1)班周三下午有10人参加体育组”这两个信息没有选?

生:因为这两个部分加起来不等于总人数,应该还有别的组。

师:那样的话,你觉得会有几个分量呢?

生:可能是三个、四个,或者很多个。

师:可是今天学习的加法数量关系式“总量=分量+分量”,为什么只有两个分量呢?

小结:总量里的分量可以有若干个,无论多少个,都是把所有分量相加得到总量。

【设计意图】初步概括出加法数量关系后,带着加法模型进一步应用解决问题,让学生在初步运用和相互交流的过程中加深对加法数量关系的理解,进一步感受加法数量关系在分析与解决问题中的价值。在具体情境中,感受分类标准对分量的影响以及理解“此分量是彼总量”;进一步拓宽加法模型的外延,感受虽然数量关系式和图中看起来都只有两个分量,但实际上总量里可以是三个分量,也可以是四个分量,甚至若干个分量。

四、回顾整理,总结提升 (略)

(作者单位:南京师范大学附属小学)