让学习在儿童的问题处真实发生

【课前思考】

让每一个学生的学习真实发生,这是发展学生核心素养、提升教学质量的必由之路。然而,面对同样的学习内容,不同的学生有不同的知识、经验和认知起点,这对大班额班级授课制下的数学课堂带来了挑战。为此,教师通常采用课堂前测、问卷、访谈等方式,了解不同学生的真实学情,以便有针对性地设计学习任务、组织课堂学习活动。这样的对策,对于偶尔的研究课无疑是有效的,但在日复一日的家常课中,因其较高的时间和材料成本而不具备推广价值。

我们认为,让学生提问是一种成本更低、效度更高的操作方式。众所周知,学生能提出的问题,往往处于其已有经验与新的学习内容之间的认知冲突与经验失衡处。如果我们将学生已有的知识、经验视作一个经验圈,那么,学生的提问既不会发生在其经验圈的内核处——这里是学生所高度熟知的领域,不容易产生困惑与问题,也不会发生在其经验圈之外的地方——那里是学生完全陌生的领域,同样难以提出有价值的问题。真实的、有价值的问题,往往就产生于学生经验圈的边界处,也就是我们所熟知的最近发展区内。这里,学生旧有的经验与新的学习内容之间存在矛盾、冲突与对峙,学生的认知于此处容易产生失衡,而大量真实、有价值的问题,往往就在这里生成。也正是基于这样的学理判断,我们认为,让学生提出一个个真实的问题,恰恰是触摸学生经验边界的有效策略,是对学生学情的有效评估。如果我们的课堂教学能够基于学生的提问展开,则可以最大限度地保障每一个学生的学习都可以从其最近发展区开始,真实的学习才能够在每一个学生身上发生。

此外,由于不同学生存在差异化的经验背景,所以他们所提出的问题,往往也具有差异性和层级性。甚至存在这样的可能:部分学生所提出的困惑与问题,在另一部分学生那里已经有了答案,反之亦然。如此,让每一个学生提出属于自己的问题,并在学习共同体内进行充分的交流,使得不同学生的经验差异成为一种宝贵的资源,从而让有效的共同体学习成为可能。

为此,本课教学中,我们先鼓励学生通过独立研究,提出属于个体的原生性问题。进而引导学生在学习共同体内通过充分的讨论,在相互分享与答疑中,提炼出团队的共生性问题(即共同讨论后生成的问题)。最后围绕各个团队提出的典型问题,展开组际的深度互动与交流,并在教师的介入、引导与点拨中,实现所有学生知识的深化与结构化,以及思维的提升与素养的落地。

【教学过程】

一、独立研究,提出原生性问题

(一)自主探究,初步理解新知。

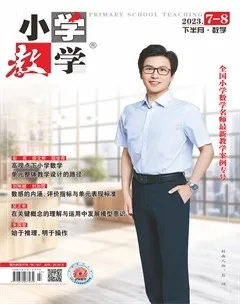

师:今天这节课,我们一起研究“平均分”。(出示图1)请大家先独立思考,尝试完成学习单中的学习任务。

学生自主研究,过程略。教师巡视,引导学生通过写一写、圈一圈、画一画等方式,在学习单中表达自己的理解。

(二)独立思考,鼓励学生提问。

师:通过刚才的独立研究,你还有什么困惑和疑问,或者还有哪些想进一步思考的问题?先把这些问题记录下来,随后,我们将在小组内展开讨论和交流。

学生尝试提出问题。通过巡视,学生所提的问题主要集中在如下几个方面:

问题1:单数能不能平均分?

问题2:1个1个地分,算不算平均分?

问题3:怎样分才算平均分?

问题4:平均分与之前学过的加法和乘法有什么联系?

[设计意图]对照学习课题,学生也可以提出一些有价值的问题,而我们团队则鼓励学生先对学习内容有一个独立、深入的思考与研究,并在此基础之上提问。在我们看来,经历充分的独立思考与研究后,学生对要学习的内容、解决的问题和思考的话题等,已经有了相对深入的感知与加工,此时再来提出问题,无论是提问的精准度、匹配性还是深刻性与开放性,都要更胜一筹。实践表明,学生独立思考后所提出的问题,并没有落于“什么是平均分、为什么要平均、平均分有什么用”等俗套,浮于思维的表层。他们把自己在独立研究过程中真实生发的困惑借提问之由表达出来。这样高质量的提问,既可以让教师了解学生的真实学情,触碰学生真实的经验边界与思维现状,也为后期展开更有针对性、更富实效的教学活动提供了参照。

二、合作交流,促发共生性问题

(一)合作对话,共享个体认知。

师:通过独立研究,大家对于学习单中的研究任务已经有了自己的理解。请大家在小组中分享自己的想法。

学生在组内交流各自的想法,具体过程略。

教师巡视各个小组的学习,引导学生既要分享观点,更要把观点背后的思考过程表达出来,并对有困难、有争议的小组进行适切的点拨和引导。

(二)组内答疑,初步形成理解。

师:通过合作交流,每位同学都分享了自己的观点,并在观点和观点的碰撞中,深化了对平均分的认识。接下来,请大家将独立研究过程中提出的困惑和问题,在小组内进行交流。

学生在组内分享各自提出的问题,并尝试相互作出回应。答疑过程略。

教师巡视,参与各个小组的讨论,对于部分小组提出的问题,共同进行研讨。

(三)小组推荐,产生共生性问题。

师:通过刚才的组内讨论,有些同学的问题已经得到解决,而有些问题还有待进一步展开讨论。请四人小组结合刚才的讨论过程,从四位同学的提问中推荐一个最有价值的问题,提交到全班展开新的研究。

经过小组推荐,各组提交的问题汇总如图2,第5小组的问题与其他小组重合就不再展示。

[设计意图]基于独立思考的学生个体提问,因其差异性与独特性,有利于教师更好地把握学情、探测学生经验的边界。然而,也因其差异性与独特性,这样的提问往往并不具备代表性与典型性,很难成为教师组织全班开展集体学习的重要资源。为此,我们鼓励学生先把个体原生性问题在学习共同体内进行交流,能够在组内获得解决的问题,尽量在组内解决。而那些通过组内交流仍然没有解决掉的问题,或者虽然已经得到解决,却被多数学生共同提及的问题,以及那些因深度对话和碰撞又重新衍生出的新问题,我们则鼓励各个学习共同体将其作为群体共生性问题,提交到全班展开讨论。此时的问题,已经不再属于某一个学生个体,它们是群体通过深度沟通,最终被遴选出的问题,是更具典型性和代表性的群体性提问,也是真正值得拿到全班来深度讨论的问题。

三、组际互动,以问题深化学习

(一)初步答疑,突显概念本质。

师:第1小组的问题是,怎么分才算平均分?提出这个问题的小组,显然不满足于对具体的几个圆片、几个桃子进行平均分。他们试图更一般地讨论平均分的数学本质。黑板上有6颗吸铁石,如果我们把它们当作6个圆片,你能试着把它们按你的理解先平均分,然后说一说究竟怎么分才算平均分吗?

生:我们可以把6个圆片分成2份,每份是3个,这样分是平均分。(边交流,边在吸铁石上圈出了2个3,下同)

生:我们也可以把6个圆片分成3份,每份是2个,这样分也是平均分。

生:我们还可以把6个圆片分成6份,每份是1个,这样分还是平均分。

师:前两种分法,肯定算平均分。最后一种分法,算平均分吗?第8小组的第1个问题,就在关心这个问题。谁来回应他们小组的困惑?

生:我觉得是平均分。因为每份分1个,同样多,所以它是平均分。

生:我也觉得是平均分。不管每份分几个,只要每份同样多,就是平均分。

师:看来,1个1个地分也是平均分。第8组的这个问题,已经成功解决了!

生:我觉得6个圆片还可以平均分成12份。比如,把每个圆片平均分成2份,每份就是半个,半个和半个也是一样大的,所以这样的分法也叫平均分。

师:第一种分法,我们可以用数学的语言来描述,也就是把6分成了2个3。(板书:2个3)那么,剩下的几种分法,你也能用数学的语言来描述吗?

生:第二种分法,可以说成把6分成了3个2;第三种分法,可以说成把6分成6个1;第四种分法,可以说成把6分成12个0.5。

师:0.5是一个小数,我们三年级才会学。你已经能够用小数描述平均分的结果了,真棒!

生:受他们的启发,我觉得还可以把每个圆片平均分成10份,每份就是0.1,这样的话,6还可以分成60个0.1。

师:同学们真是太棒了!这样看来,把6个圆片平均分,一共有多少种分法?

生:无数种!

师:这些分法看起来各不相同,有没有什么相同的地方?

生:我觉得无论怎么分,每份都同样多。

生:不管你分几份,也不管每份是多少,只要每份同样多,就是平均分。

结合学生的交流,教师相机完成板书,如图3。

(二)二度答疑,澄清迷思概念。

师:接着来看第4小组和第8小组的第2个问题,单数可以平均分吗?

生:我觉得单数不能平均分。因为单数不能分成2个同样的数。

生:我觉得单数可以平均分。单数虽然不能分成2个同样的数,但我们可以分成3个、4个或5个同样的数啊!

生:我也觉得单数可以平均分。举个例子,9可以分成3、3和3。

生:我觉得不管单数还是双数,只要1个1个地分,都能够平均分。比如,3可以分成3个1,5可以分成5个1。

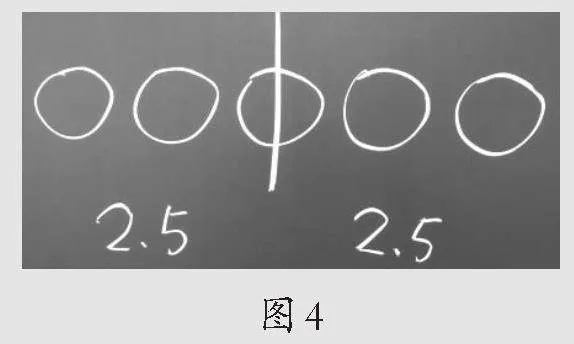

生:我觉得5还可以分成2个半和2个半。先拿出4个,平均分成2份,每份是2个,这时还余1个。再把这1个平均分成2份,每份是半个。合在一起后,每份就是2个半。

生:每份还可以说成2.5个。

教师板书,如图4所示。

师:看来,无论是双数还是单数,只要1个1个地分,都能够平均分。有些单数,也可以几个几个地平均分。如果用上像2.5这样的小数,单数的平均分就更不成问题了。

(三)三度答疑,构建知识网络。

师:第7小组的问题很有深度,他们想知道平均分与前面学过的乘法和加法有什么联系。你们是怎么理解这一问题的?

生:我觉得平均分和乘法、加法没关系。因为平均分是在分,而加法是在加,它们是不一样的。

生:乘法其实也是在加,是几个相同的加数在相加,所以平均分和乘法也没有关系。

生:我觉得,平均分和乘法、加法正好相反,一个是在分,一个是在合。它们正好是相反的。

师:一分一合,正好相反,这样的感觉真好!如果说,平均分和加法、乘法没有关系,那你觉得平均分应该和哪种计算有关?

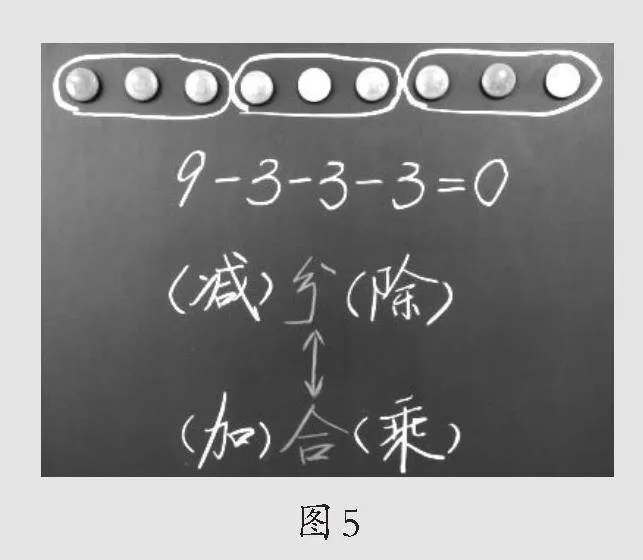

生:我觉得平均分应该和减法有关。比如,9个圆片,每次分掉3个,分3次正好分完。我们可以用减法表示:9-3-3-3=0。

生:我发现如果减完以后,结果是0,就说明正好平均分了;如果结果不是0,说明不是平均分。

师:其实,平均分不仅和减法有关,还和除法有关。9个圆片,每次分掉3个,不仅可以用减法9-3-3-3=0表示,还可以用除法研究。至于什么是除法,除法算式该怎么列,除法和减法、乘法之间有怎样的联系,这些内容我们将在后面继续研究。

结合学生的交流,师生共同构建了板书,如图5。

[设计意图]学生经由独立研究与合作交流后,教师组织各学习共同体进行学习成果的分享和交流,这是目前课堂中比较主流的教学路径。我们团队另辟蹊径,一改展示汇报的经典教学路径,继续选择以各学习共同体提出的问题为研究载体,组织全班学生围绕这些问题进行再一次的深入探索与思考。由于学生个体性、基础性的提问基本都在学习共同体内得到了解决,因而这一阶段的问题讨论,其思维的深度、广度都较组内研讨有了新的推进和深化。如果说,学生课前的独立研究和思考,是学生对学习内容的初始加工,学习共同体内相互之间的分享与对话,是学生对学习内容的再度加工,那么,基于学习共同体所提出的共生性问题,全班学生在教师的引导与组织下开展的组际互动与对话,则实现了学生对学习内容的深度加工。这一过程中,教师的追问、引导、点拨是学生思维推进的加速器,可视化、结构化的板书,是学生思维跃升的显示屏,而隐性的过程与方法目标,深层次的素养目标与学科育人目标,则在这一环节中得以有效落实。当然,面对不同学习共同体所提出的共生性问题,选择哪些问题展开全班讨论,这些问题又该按怎样的序展开讨论,每一个问题又该通过讨论帮助学生深化认识哪些新知识,形成哪些新思考、新理解、新素养,这些都需要教师在课堂现场及时作出筛选、辨别、排序与斟酌,这也恰恰是教师教学智慧的重要体现。

【本文系江苏省教育科学“十四五”规划课题“促进儿童社会性素养发展的‘社会化学习’范式建构”(批准号:SJMJ/2021/03)的阶段性研究成果。课题主持人:张齐华】

(作者单位:江苏南京市玄武区教师发展中心)