高昌令狐氏与敦煌令狐家族西迁问题初探

导读

魏晋南北朝时期,敦煌令狐家族曾繁盛一时,在当地拥有较大的影响力。北凉控制敦煌后,令狐氏家族的活动留下了空白。本文根据对史籍的梳理,结合吐鲁番出土文书中关于令狐氏的记载,认为公元421年,敦煌令狐氏族人在北凉沮渠蒙逊攻陷敦煌城之后四散逃离,其中一部分族人向西迁徙到达高昌,在此聚族而居,形成高昌令狐氏。

作者:吴冰寒,新疆交通职业技术学院。

魏晋南北朝时期,敦煌令狐家族作为河西望族,一度在当地拥有强大的政治影响力。在吐鲁番出土文书中有大量关于令狐姓氏的记载,可考的时间跨度从北凉义和三年(433年)至唐天宝十四年(755年)。在此期间,有一部分以令狐为姓氏的汉人生活在高昌地区,居住区域比较集中,存在与敦煌令狐氏相似的社会活动,故而高昌令狐氏与敦煌令狐氏或许有特殊的关系。

从令狐氏相关研究主要探讨的几个问题中,令狐氏的迁徙状况是比较值得进一步研究的。关于令狐氏的西迁,普遍认可的观点是令狐氏本为太原大姓,东汉建威将军令狐迈参与东郡太守翟义发起的讨莽起义,起义失败之后为了避祸,举家迁徙。令狐迈有三个儿子,其中令狐称逃匿敦煌,居住在效谷这个地方。令狐氏逐渐成为敦煌当地的大族,晋武帝时令狐丰曾自领敦煌太守,管理郡事,势力达到了极盛。但到了北凉时期,令狐家族的仕宦经历却留下了空白,基本不见其在北凉政权中任职。孙晓林的《汉-十六国敦煌令狐氏述略》,马强、潘玉渠的《隋唐时期令狐家族谱系考略》两篇文章中均提到了这一问题,孙晓林认为原因在于令狐氏和李氏一样与统治者难以相容,其去向中可能有“避居高昌者”。马强、潘玉渠认为这与家族文化取向有关,也提到了令狐氏外徙吐鲁番、酒泉等地。就令狐氏离开敦煌之后族人迁徙的方向而言,相关学者主要探讨了令狐氏内迁参与唐朝政治活动的几支,对于避居高昌者则没有深入探讨。

有鉴于此,目前还有两个问题未能解决:第一,令狐氏在北凉时期不再参与政治,离开敦煌的原因是什么?第二,令狐氏离开敦煌之后是否有族人西迁高昌,何时西迁,西迁高昌的这部分族人后来的发展状况如何?

一、令狐氏离开敦煌的原因和时间

根据《晋书》记载,令狐丰废除梁澄自领郡事之后,令狐家族在敦煌的政治力量达到了顶峰。令狐丰死后,由他的弟弟令狐宏代替管理敦煌郡事。但好景不长,“至是,凉州刺史杨欣斩宏,传首洛阳。”这件事发生在晋武帝咸宁二年(276年),自此,令狐氏在敦煌地位不再,丧失了政治主导权。因令狐丰和令狐宏这一支获得敦煌太守之位并未获得西晋政权的支持,因此,令狐宏之死让敦煌令狐家族失去靠山,同时也失去了大家族的地位。

西凉时期,李暠之子李歆起兵张掖,欲与当时势力正盛的沮渠蒙逊一较高下,但李歆未能看清形势,兵败而亡。《魏书》卷九九记载了一则传闻:“敦煌父老令狐炽梦一白头帢衣,而谓曰:‘南风动,吹长木。胡桐椎,不中毂。’言讫忽然不见。”以敦煌父老令狐炽的梦来预示李歆的失败。传闻是否真实暂且不提,但可以从中看出,西凉时期令狐氏族人仍然在敦煌居住。

西凉李歆兵败之后,李歆的弟弟李恂自立于敦煌。同时,沮渠蒙逊的军队也来到了敦煌。沮渠蒙逊对敦煌的围攻是以不留活路的方式进行的。《魏书》记载:“蒙逊攻恂于敦煌,三面起堤,以水灌城,恂请降,不许。城陷,恂自杀。蒙逊克敦煌。”《晋书》载:“蒙逊遣世子德政率众攻恂,恂闭门不战,蒙逊自率众二万攻之,三面起堤,以水灌城。恂遣壮士一千,连版为桥,潜欲决堤,蒙逊勒兵逆战,屠其城。”沮渠蒙逊水灌敦煌城,是有对西凉的报复心理的原因,因此,此时敦煌城内的百姓在这场战争中受到的伤害无法估计。此后,也不再有令狐氏出现在敦煌。因此,令狐氏在令狐丰和令狐宏之后留下了长时间的空白,并不是令狐家族在政治或文化上的选择,而是战乱环境下的被迫逃离。

除此之外,令狐氏在高昌的首次出现大概在北凉义和年间。在吐鲁番出土文书中,令狐氏最早出现在《都乡啬夫被符征发役作文书二》,文书中记载:

1□ 令狐玩□

2 古五家户作次逮知为官种芜荒□

3□ 应□罪□

这份文书出土于哈拉和卓九六号墓,同墓出土有纪年文书,起自北凉玄始十二年(423年),止于北凉义和二年(432年)。可见,至迟北凉义和二年,令狐氏已经有族人来到高昌生活。

另《北凉义和三年(433年)幢赵震上言》中记载:

1 义和三年五月廿一日幢赵震言

令狐 蠺生

赵 集

主者杜来注

令狐蠺生的签名在赵震之后,可见令狐蠺生并非普通老百姓,他不仅会写字,还跟随赵震发表自己的意见,这与令狐氏曾为敦煌大族的身份相匹配。这件具有明确纪年的文书,也从侧面证明了令狐氏是在敦煌城破前后离开的。

据《魏书·明帝纪》记载:“是岁,沮渠蒙逊灭李恂。”是岁,指的是泰常六年(421年)。

综上所述,令狐宏被杀之后,令狐家族虽然失去了政治依靠,但仍然生活在敦煌。西凉李恂于北凉沮渠蒙逊敦煌之战中战败身死,沮渠蒙逊采用残忍手段,大水灌城,并进行了屠城,使得城内百姓四散逃离。令狐氏家族中的幸存者在战乱的环境下无法继续留在敦煌生活,于是纷纷离开。离开的时间就是沮渠蒙逊攻破敦煌城这一年,即公元421年。

二、令狐氏离开敦煌之后的迁徙轨迹

令狐氏离开敦煌是在一种特殊条件下以逃难的形式离开的,因此,令狐氏的迁徙没有一个固定的组织和路线,同样也没有确定的方向,而是以小股族人为单位、逃到哪里就定居到哪里的方式迁徙。在这个前提之下,也就比较容易解释北凉之后令狐氏族人的有关记载了。

正史中关于令狐氏的记载有两个特点。第一,敦煌城陷之后很长一段时间,令狐氏都没有比较显明的人物出现。一直到西魏大统十二年(546年),才有令狐延平瓜州之事。令狐氏在一百多年之后,出现了令狐整。据《周书·令狐整传》载:

令狐整字延保,敦煌人也,本名延世,为西土冠冕。曾祖嗣,祖诏安,并官至郡守,咸为良二千石。父虬,早以名德著闻,仕历瓜州司马、敦煌郡守、郢州刺史,封长城县子。

从令狐整的生平以及祖、父辈经历来看,令狐整这一支应当是从敦煌到了瓜州,并在瓜州不断发展,令狐家族才再次得以显明。子孙后代到唐代则参与科举,入朝为官。

第二,东迁的族人去世之后,并不将尸骨运回敦煌,而是就地安葬。比如唐代文学家令狐楚的侄子令狐缄归葬于长安万年县凤栖原,高昌令狐孝忠葬于高昌县等。一是因族人迁离敦煌太远,归葬不便。二是因敦煌城破,令狐氏在敦煌的根基受到破坏,族人四散,归葬无地,于是就地安葬,形成各个分支家族的小型墓地。

令狐族人离开敦煌之后,四散各处,其中可考其支系的有令狐整之子令狐熙家族。《隋书·令狐熙传》载:“令狐熙字长熙。敦煌人也,代为西州豪右。父整,仕周,官至大将军,始、丰二州刺史。”入唐之后,令狐熙之后分为两个房支,一支以令狐楚为代表,一支以令狐德棻为代表。唐末有一定数量的令狐族人播迁南方川、渝、贵地区。

除此之外,还有一部分族人西迁至高昌地区。就吐鲁番出土文书所载,北凉时期有令狐玩、令狐蠺生,北魏有令狐国、令狐询、令狐受、令狐宗,高昌国时期有令狐孝忠、令狐善求等。尤其是阿斯塔纳五二四号墓地为令狐孝忠夫妻合葬墓,对令狐孝忠的籍贯有明确的记载。

《高昌章和五年(535)令狐孝忠妻随葬衣物疏》载:

1 章和五年乙卯岁正一日,令狐孝忠

元出敦煌,今来高昌,民。

“元出敦煌,今来高昌,民。”这一句是补写,似乎是对令狐孝忠来历的解释。

另《高昌建昌三年(公元五五七年)令狐孝忠随葬衣物疏》载:

1 建昌三年□ 南主簿令狐孝忠

2 原出□民。今薄明(命)枣(早)终,

这里也提到令狐孝忠“原出……民”,与其妻衣物疏中补写的部分相同,认不出的部分也许也是一样的。可见去世于高昌建昌三年的令狐孝忠的籍贯为敦煌。

当然,仅此一例也未必能说明居住在高昌的令狐族人都来自敦煌。吐鲁番出土文书中关于令狐氏籍贯虽然仅此一例,但从令狐族人在高昌的生活状况也能略窥一二。

首先,令狐氏最初出现在高昌是北凉时期的令狐玩和令狐蠺生,其中令狐蠺生出现的时间有明确记录,即北凉义和三年(433年),也就是敦煌屠城之事的两年后,这与整个家族的播迁情况相符合。

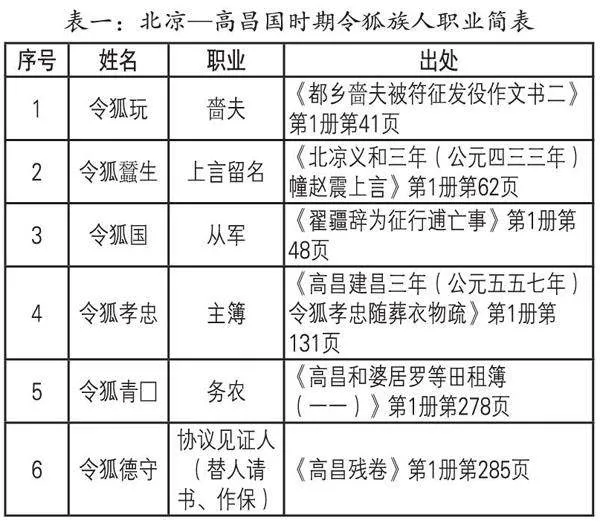

其次,吐鲁番出土文书中留存下来的令狐氏族人记录虽然不像令狐熙家族那样有代代相传的线索,但他们谋生的手段充分展示了一个世家大族应有的地位。如表一所示:

从此表中可以看出,最初来到高昌的令狐氏族人所从事的职业是比较丰富的,其中从军的最多。此表仅列出令狐国一位,未列出的还有令狐受、令狐宗、令狐德养、令狐谦右等,这说明当时战乱频繁,家族中青壮年子弟大多选择从军。也有务农者,在早期较少,随着家族的发展,务农的令狐氏族人越来越多。另外值得注意的是令狐蠺生和令狐德守,一位是为他人上言文书签字证明,另一位是作为协议见证人替人请书作保,这证明两位令狐氏族人具有一定的文化水平和社会地位,唯有如此,才有资格做这件事。魏晋南北朝时期,门阀制度盛行,识字写字在一定程度上是世家大族的特权,尤其是偏远的高昌地区,能够识字写字,说明令狐蠺生和令狐德守从小接受过相关教育,这是一般百姓难以享受的。

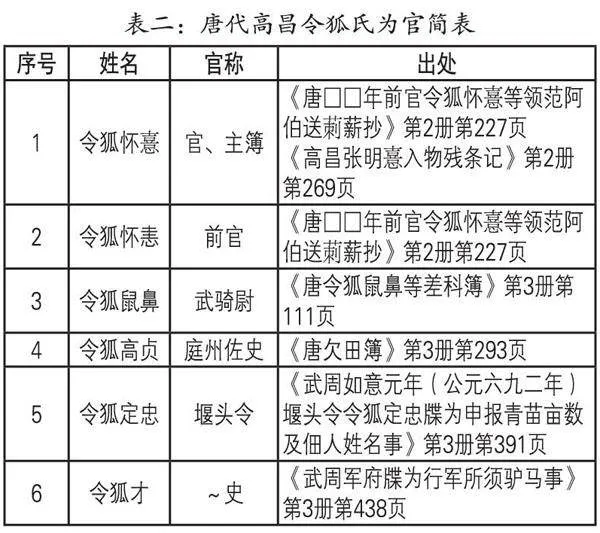

再次,入唐之后,高昌令狐氏开始有族人当官,高昌令狐家族的繁盛与中原令狐熙家族的繁盛具有相似性。如表二所示:

入唐以来,令狐氏开始在高昌地区崭露头角,族人也开始参与到政治生活之中。从表二中可以看出,最初令狐氏担任的是文书类官职,令狐怀憙担任主簿,令狐怀恚与令狐怀憙在同一份文书中出现,并记为前官,二人应当是前后继任关系,也担任主簿。后期开始担任地方长官的副手,具有一定的管理权力,令狐高贞担任庭州佐史、令狐才为~史。甚至令狐定忠为堰头令,总管一地大小政务,还有在军中担任武骑尉的令狐鼠鼻。这些族人担任官职,且从文书类官员起家,从中可以看出,令狐氏在高昌的经营并非一家之力,背后有家族影响力的存在。

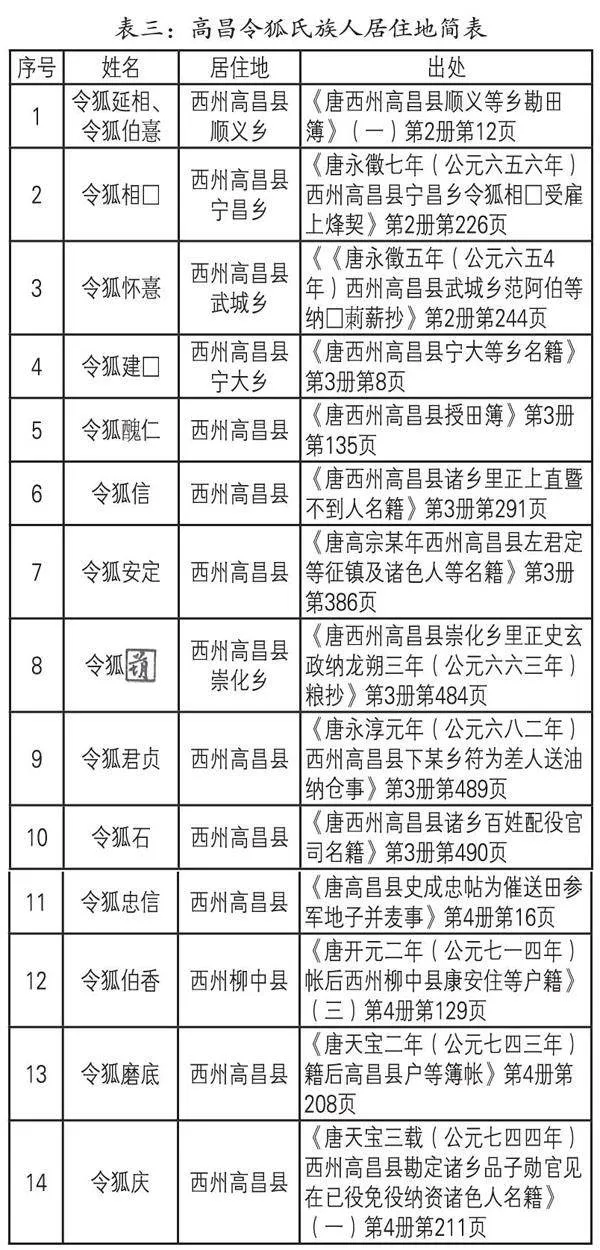

最后,高昌令狐氏活动范围十分集中,具有聚族而居的特点。在高昌地区生活的令狐氏族人从事着各种职业,有着不同的谋生手段,但他们大多居住于同一县城下辖的各乡,具有高度的聚合性,即使有在其他地区活动的令狐氏族人,也是从高昌县迁出的。高昌令狐氏族人的居住地如表三所示:

由表三可知,令狐氏族人几乎全部居住在西州高昌县,有记载的仅有令狐伯香一人除外。他居住在西州柳中县,且令狐伯香为七十岁老寡,柳中县应是其夫家所在地,或许是从高昌县嫁到柳中县的。另外,还有零散居住于其他县的令狐族人,如蒲昌府府兵令狐端达、柳中县高宁乡索住妻令狐氏、天山县南平乡令狐直等,但可以看出,散居他县者或出嫁、或从军都是由于不同原因迁居他县,并不影响令狐氏主要活动于高昌县的结论。

令狐氏族人在高昌县各乡聚族而居,并且随着高昌地区的经济社会日益稳定,逐渐拥有一定的家资。比如,高昌县有令狐寺,还有部分族人出家为僧。《高昌延寿某年勘合行马亭马表启》记载了“令狐寺”,唐代高昌地区存在大量的民寺,当地流行在家内建寺,这样一部分土地就可以作为寺院土地来缴纳赋税,可以比普通土地少交赋税。令狐寺就属于高昌民寺,是令狐氏建立的家寺。从建寺就可以看出,令狐族人入唐之后,经过两百多年的发展,族人各有土地,拥有一定的家资。

由此可知,高昌令狐氏来源于西迁的敦煌令狐家族。

结论

令狐氏作为敦煌大族,在令狐宏被杀后骤然衰落,并在史籍记载中消失多年。本文就敦煌令狐家族衰落之后离开敦煌的原因和时间,令狐氏的去向问题提出了疑问,并钩沉史籍,在吐鲁番出土文书中发现了令狐氏的踪迹,分两个部分论述,现结论如下:

第一部分,在对相关史籍的记载进行梳理之后,发现令狐氏在令狐丰、令狐宏领敦煌郡事时期达到极盛,随着令狐宏被杀,令狐氏失去了政治权力,但仍然居住在敦煌。北凉沮渠蒙逊攻打敦煌城时,采用大水灌城、屠城的方式赢得了战争的胜利,生活在敦煌城内的令狐氏族人在此情况下四散逃离,从此不知所踪。因此,北凉敦煌城之战,成为令狐氏在北凉统治敦煌时期留下空白的原因,也是令狐氏迁出敦煌的原因。令狐氏迁出敦煌的时间也在敦煌城之战这一年,即公元421年。

第二部分,从令狐氏来到高昌的时间和文书对令狐氏籍贯的记载、令狐氏从事的职业、在高昌聚族而居等情况看来,西州高昌县生活的令狐氏来源于敦煌令狐氏,是令狐氏族人离开敦煌之后的另一支。他们在敦煌城破之后慌忙逃生,一部分族人向西来到了距离敦煌最近的西州高昌县,并在此定居。定居初期,为了在战乱情况下生存下来,多数族人主动或者被动选择从军。唐朝建立之后,更多令狐氏族人在高昌县各乡务农,各有土地家资,建立了令狐寺,聚族而居,并且有个别族人成为当地官员,体现了家族的繁荣发展。

参考文献

[1] 孙晓林.汉-十六国敦煌令狐氏述略[J]. 北京图书馆馆刊,1996(4).

[2] 马强,潘玉渠. 隋唐时期令狐家族谱系考略[J]. 敦煌研究,2013(6).

[3] [唐]房玄龄,等. 晋书(卷3)[M]. 北京:中华书局,1974.

[4] [北齐]魏收. 魏书(卷99)[M]. 北京:中华书局,1974.

[5] [唐]令狐德棻,等. 周书(卷36)[M]. 北京:中华书局,1971.

[6] 张蕊侠,韩民兴,张庆波. 西安市长安区晚唐时期令狐家族墓葬发掘简报[J]. 文博,2011.

[7] 唐长孺. 吐鲁番出土文书(图文版):第1册[M]. 文物出版社,1996.

[8] [唐]魏征. 隋书(卷56)[M]. 中华书局,1973.

[9] 荣新江,史睿. 吐鲁番出土文献散录(下)[M]. 中华书局,2021.