织锦工艺最后一座里程碑

导读南京云锦是中国传统的丝制工艺品,有“寸锦寸金”之称,与蜀锦、宋锦、壮锦并称“中国四锦”。它曾为皇家御用贡品,是南京的文化名片和民族骄傲。然而,随着时代的变迁,云锦面临着传承危机和发展困境,急需创新改革和产业升级。本文将从云锦的历史文化、传承人的故事、发展困境与创新改革和数字化新契机等多个角度,探讨南京云锦的蜕变之路,展望南京云锦的未来前景。

作者:苏磊,内蒙古财经大学法学院。

张蕾,内蒙古财经大学法学院。

南京云锦:

传承千年文化之精髓

“锦”由“金”字与“帛”字组合而成,代表着古代丝织物的最高技术水平。距今已有一千六百多年历史的南京云锦,融会贯通各种丝织技艺,与蜀锦、宋锦、壮锦并称“中国四锦”,并因其“寻造物之巧妙,因饬化于百工”的制作难度,有“寸锦寸金”之称。

中国古代的丝织产品灿若繁星,虽然云锦的历史比较短,但它的成就却是最高的。它是南京的提花丝织锦缎的总称,分为织金、库缎、库锦、妆花四类。其中织金又名库金,图案纹样均由金线织就。库缎又名花缎或摹本缎,种类包括起本色花库缎、地花两色库缎、妆金库缎、金银点库缎和妆彩库缎几种。库锦有二色金库锦、彩花库锦、抹梭妆花、抹梭金宝地、芙蓉妆等。而妆花是云锦中工艺最繁杂、外观最华美的织物。云锦在色彩上纯正大气,具有独一无二的风格,在材料使用上更是不拘一格。《唐书》“艺文志第七十三”中记载了南京云锦的历史背景和制作工艺。据《唐书》记载,南京云锦最早起源于南朝梁时期的吴郡(今江苏苏州),后来逐渐流传到南京。南京云锦以其织造精细、花纹瑰丽而闻名于世,曾被列为贡品献给唐朝宫廷。《宋史》提到,南京云锦是南朝时期兴起的一种织锦工艺。在宋代,南京成为云锦的主要产地之一,云锦制作成为当地的重要产业。

《唐书》详细记载了南京云锦的制作工艺,包括选料、染色、织造、刺绣等环节,其中特别强调织造环节中的“云法”,即织造时采用的独特技巧,使得织成的云锦布面光泽鲜艳、图案清晰、手感柔软。据《宋史》记载,云锦的制作技艺在宋代达到相当高的水平,被誉为“织锦之冠”。清代时,南京云锦织造产业达到巅峰,纺织机器数量远超苏杭之和。据资料记载:“按锦业最盛时代,当推前清康熙、乾隆两帝在位时为极。除皇帝、亲王必用外,兼答谢越南、朝鲜等国赠礼之需,复售与住坐南京之富商大贾,运往蒙古及西藏等处。彼时织品尚妆此类织法,工精料美,巨细认真,花样繁多,鲜艳夺目。工人不惮思虑、不惜时间,精益求精,日新月异,冀获皇家赏识,博取荣名,是以人争趋之,锦织因以大盛。”云锦产业也提供了大量就业岗位。档案记载:“据世职斯业者云,当极盛时代,织锦机户约二百余家,每家机数二三张至五六张不等,十张以上者几稀。每年出品总数约值银二百余万两,依此求生活之工人如织染、绘图、挑花者等等,当有万数千。”郑板桥的词作《念奴娇·长干里》中的“更兼处处缲车”,描写的就是当时云锦机坊繁荣之景。

传承人的故事:

传承技艺更要传承文化

“中国织锦工艺大师”、南京云锦木机妆花手工制造技艺代表传承人周双喜在与云锦打交道的五十多年来,重复着铲纹刀、挖样纹、开梭口、引纬丝等操作。他双手持纬管铜梭,与拽花工配合,在纬管的交替织造中,宛如落日余晖映照下瑰丽彩云的富丽图案逐渐呈现于锦缎之上。十七岁从艺的周双喜,在曾经工资没有着落、织造机器短缺的艰苦条件下坚持了下来,继承了师傅的遗愿——续织半件龙袍。完成这项任务,周双喜用了整整三年。最终,技术团队成功复制出帝王龙袍,精湛华美的工艺让历史文物研究者、故宫服饰专家沈从文先生也为之倾倒,赞叹这件作品堪称再现传世稀珍原貌。“孔雀羽妆花纱龙袍料”“马王堆汉墓素纱禅衣”“定陵明皇帝妆花五枚缎龙袍”“织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍”“绿织金妆花通袖过肩龙柿蒂缎立领女夹衣”……谈起自己的“工作”,周双喜如数家珍。据统计,明定陵共出土600多件云锦织品,50年时间里,他参与复制了一百多件。面对无数荣誉,他只是一笑了之:“我唯一的捷径就是这么多年就做这一件事情。”“几十年坚持下来也非常不容易。一辈子做一件事,做什么都是大师。”周双喜希望“守住云锦的根本”,不仅将技艺传承下去,更要把文化传承下去。

发展困境:文化艺术的衰退

云锦之所以没有其他传统手工艺品市场广阔,一方面是高昂的用料成本。这使得云锦定价较高,长期处于高端市场,但没有独立成熟的品牌体系与销售渠道,故而云锦销售困难重重。另一方面则是营销手段的空白。在如今的市场大环境下,服装与纺织行业多选择“线上营销+线下门店”共同推进的营销模式,然而,南京云锦的新媒体营销非常欠缺,在自媒体席卷全球的浪潮中,南京云锦在微博、抖音、小红书上的话题流量偏低,宣传效果不佳。如何利用好信息传播平台打好广告,也许是南京云锦“出圈”应该考虑的首要任务。另外,云锦与其他产业的跨界融合,与其他产业需求的关联等也近乎空白。

创新改革:立足传统,走向国际

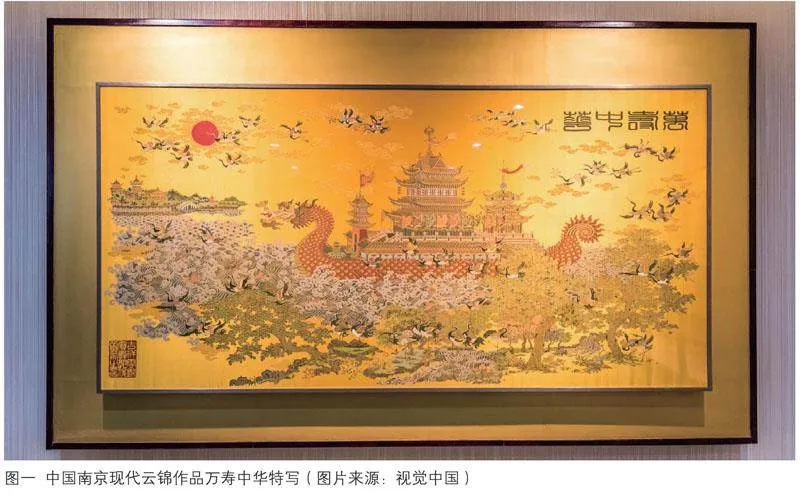

创新改革之路任重而道远,第一就是发展一条以收藏鉴赏为主的云锦艺术品之路。创新的前提是继承,要想让云锦与时俱进,首要任务是将云锦复杂的工艺、花纹、原料更好地学习继承下来。作为中华文化的瑰宝,南京云锦被授予国家指定可移动文物修复机构,从成立至今,受各文物机构、研究所、海内外博物馆等所托,复制了百余件文物。不仅将失传的工艺技术重新恢复发展,还使这些珍稀的面料归档入库,千年古物得以重见天日:如南京云锦研究所的王道惠团队在经过研读大量史料“追色分析”后复原的“织金孔雀羽妆花纱龙袍”;珍藏版《万寿中华》精选桑蚕丝、金线、孔雀羽、鸵鸟毛手工织造,堪称工艺最复杂的作品;打破传统构图,凸显盛世磅礴气势的巨型壁画《应天繁华图》……

南京云锦在创新中走向国际。在2006年成为中国首批非物质文化遗产、2009年被联合国教科文组织选入人类非物质文化遗产代表作名录之后,云锦逐渐走向了世界。2013年,南京云锦亮相法国高定时装周;2015年,春夏巴黎高级定制时装周上,身着霓裳的“敦煌飞天”从天而降惊艳了全场;同年,云锦版“蒙娜丽莎”亮相米兰“南京周”;天宫云锦织造有限公司于2018年春节完工的云锦史上绝无仅有的艺术精品“红楼梦全景图”在斯德哥尔摩的卡尔米勒斯博物馆进行为期三个月的展出,被当地媒体赞誉为“人间奇迹”,并被中国红楼梦学会副会长孙伟科誉为“旷世之作”;劳伦斯·许设计的“东方祥云”惊艳全球,并被英国博物馆永久收藏……云锦的国际影响力也因此逐渐提高。

技艺人匮乏:探索改革,培养骨干

人才是传承文化时不可或缺的鲜活载体。云锦技艺数百道,其存续至关重要。在前期,云锦传统的知识传递与技能传授是带有封闭性的师徒制,由于受众窄,知识和观念与时代不同步,缺乏实用性与创意,难以满足云锦的生产管理与发展。为此,国家积极探索以云锦市场趋势为导向的校企合作按需培养模式,实现定向、对口培养,并将真实项目引入教学过程,培养学生专业技能;国家还制订了云锦传承人培训计划等许多管理办法,打造了一支骨干传承队伍。

随着团队不断壮大、技艺不断精湛,工艺技术复刻成果越来越多,但与此同时,对于管理以及效率的要求也随之提高。为达到理想的管理效果,研究所在团队配合与专业人才培养方面进行了变革,采用工序轮岗制度,积极培养年轻的传承人与工匠学徒。南京云锦研究所总经理李晓伟说:“近两三年,研究所增加了四位市级传承人,都是三十多岁的年轻人。”

生活化、时代化的发展:实用性提升

云锦的生活化、时代化,也是传承人们着力发展的方向。云锦“皇家专享”的形象在人们心中根深蒂固,导致云锦市场很不乐观。国家级非物质文化遗产代表性项目“南京云锦木机妆花手工织造技艺”代表性传承人、研究员级高级工艺美术师金文,在第二届中国工艺美术博览会中表示,只有让云锦在民众中生根,让年轻人喜欢这个东西,才能真正传承下去。作为在国际舞台上大放异彩的民族文化遗产,当云锦融入人们的生活后,其深厚的文化底蕴才会得到更好的发掘。由云锦和仿真鸵鸟羽搭配编制的《玉兔呈祥》摆件、铜钱纹混搭瑞兔的“钱兔似锦”围巾等一系列产品十分火爆。缺货、脱销的场面让云锦火速“出圈”,从展厅到平常百姓家,皇家艺术不再只是墙上欣赏的贡品。

南京云锦博物馆馆长、南京云锦研究所所长简名伟对记者说:“南京云锦走入寻常百姓家,亲民、大气又新潮,很受年轻人喜欢。”提升云锦的民众接触率与时代气息,是简名伟在一番思量与考察之后想到的破局方法。简名伟将目光聚焦90后与00后,采用“云锦+生活方式”的手段推动云锦年轻化、潮流化。简名伟认为:“在传统文化复兴、国潮兴起的当下,南京云锦应该抢抓机遇,实现可持续发展。”他学习故宫文创将“云锦元素”作为拓展新方向,将独特的文化符号融入文创产品,实现两条创新之路并驾齐驱。此外,“南京云锦制造技艺”代表传承人陈诚在2018年上市的“妆花纱围巾”也取得了市场认可,在南京德基商场上架便一售而空。陈诚曾在采访中告诉记者,南京云锦旗下品牌“元先”将进驻北京SKP,这将为云锦开拓北方高端市场打开新局面。

近年来,云锦在各个领域与各种品牌进行了合作,题材不再拘泥于传统的龙凤呈祥,而是融入了更多元素,顺应时代发展“新中式”云锦。例如用游戏装扮的方式呈现云锦套装并织造出实体版进行线下展览、与服装品牌联名出售“虎年限定”文创产品、团花手包、云锦渔夫帽等。此外,突破百亿的汉服市场也为云锦提高知名度提供了思路。2020年12月5日,南京云锦国家级代表传承人郭俊在“古衣今裳”主题论坛中,与北京华服社团负责人蔡泽鸿、“十三余”联合创始人路洋等众多华服历史文化专家和古代服装爱好者共同研究探讨产业发展问题。现如今,南京云锦被汉服爱好者称为“汉服面料天花板”,成为大众追捧的服饰。

产业联动:保持发展动力

对于云锦产业过于单一、与其他产业关联性不强的困境。云锦博物馆选择深挖纹样背后的故事,研究纹样的寓意,感受云锦文化脉络,将创意融入现代生活。2022年底,云锦博物馆与“国宝诞生的摇篮”南京工美联合出品了以云锦官补文化为内核、珐琅彩为载体的瓷器《一品当朝如意盘》和“锦瓷瑰宝”《龙腾盛世·一品当朝》。这两样展品在全国首发仪式暨专家品鉴活动上一同展出。此次的文化跨界和“非遗”联合创作为云锦提供了新的创新媒介,也为其他非遗的创意发展开辟了新的途径。

数字化新契机:

走向产业互联网的未来

互联网数字化的领域激发了云锦潜能的赛道。国家“十四五”规划提出,要实现产业基础高级化、产业链现代化和制造能力高端化,积极推动“两化深度融合”。在信息化与工业化等方面,云锦博物馆利用VR、AI和三维重建等数字化技术打造线上沉浸式体验场景,不仅调动了公众云游博物馆的积极性,更好实现历史记忆的传播,还舒解了游客压力,更好地保护文物。这种三维展示方式对南京云锦博物馆创新IP数字化效果影响匪浅。通过对云锦汉服、布料、纹样、成熟工艺品数字化的呈现,云锦进一步辐射了更广的地区,其联名的游戏汉服皮肤《云锦端仪》已影响全球超过三亿的玩家。云锦产品也要注意知识产权构建,在品牌尚不成熟的阶段,南京云锦时常面临盗版与侵权事件。此外,目前南京云锦处在新一轮产业变革的风口下,纺织工业正大力推进与互联网、大数据、人工智能为代表的信息科技的深度融合,推动云锦网络化、智能化也是当务之急。但云锦织造过程的拽花、盘织、打纬送经与卷取等步骤需要由提花工与织造工共同配合,加之独特的“妆花”“通经断纬”制造技艺,因此,云锦在生产过程中引入高端智能驱动下的智能生产、智能制造、智能工厂仍是一个难题。如何利用科技赋能南京云锦生产,立足新成果,培育新模式,是未来所要思考的又一个问题。