敦煌文献中封皮纸的形态及应用

王使臻

敦煌藏经洞所出的七万余件写本(含少量刻本)文献的来源极其复杂,大量的佛经、佛典以及经、史、子、集四部文献却多以残卷和残片为。主体,约占敦煌文献总量的十分之九。在这些原本就以残卷和残片形式保存的写本里,还有一些以纸片或碎片形式保存的护封、裱纸等杂物,用于修补佛经所用。这些裱纸杂物里,就有唐宋时代的人所用的信封—封皮纸。

封皮纸,即今日的信封。西方邮政制度传入中国之前,信封古已有之。信封不仅起着保密通讯的作用,还是信件在寄收双方之间传递的重要环节。信封在秦汉时称“检署”,唐宋时称“封题”,近现代才称“信封”。出土文物显示,在以简牍为书写载体的秦汉时期,最常见用木检封缄书信,又称“检封”。检封,即在木牍之上加一木板,以绳缚之。此木板名曰“检”,大小约与木牍相近,用来掩盖住写在木牍上的文字内容。即《释名》所言:“检,禁也,禁闭诸物,使不得开露也。”木检的两侧刻线槽、表面凿有封泥槽,是缄束的束绳通过和打结的地方。封泥即捺于槽内绳结之上,用于加盖印章。这一完整的过程又叫“封”。在封检上题写收受木牍者的名字、地址或传递方式,则谓之“署”。魏晋之际,随着书写的载体由简帛向纸变化,信封既有对简牍时代传统的继承,又根据纸张的特性而发展出新创新。首先,简牍作为书写材料,依然保持着固有的地位,木检信封仍然被大量使用,在新疆楼兰出土有许多木检实物。其次,魏晋时期,纸张已经被大量用作书写载体,因此纸也被用来代替简帛,既用于书写,也被用来包裹书信,成为唐宋“封皮纸”的雏形。如在新疆楼兰出土的晋代书信草稿上,往往发现在书信的背面上题写有发信人及书信人的姓名,而有的姓名的题写方式是以45°斜角书写,有的封题姓名却是直行书写的。这种差异,应该视作纸质信封的新发展与新创新。

唐宋时期,尽管纸已经完全取代了简帛的地位,但是木检、函封等传统信封依然保存,少量使用在一些特殊性的礼仪环境。纸张因其便捷性,大量地被用来在日常通信中封裹书信,古人称之为“封皮纸”。在敦煌文献中保存有数量较多的唐宋时期的书信及其封皮纸,对于研究当时社会历史、文化,甚至是日常社会生活中信息沟通的实际情形具有重要的文献价值。

根据笔者的统计,目前在敦煌文献里保存的封皮纸,其存在形态一般有两种情形:一是封皮纸和封皮纸内的书信同时保存完好,二是仅仅残留封皮纸或者书信。现举出两例敦煌封皮纸实物,对其应用予以说明:

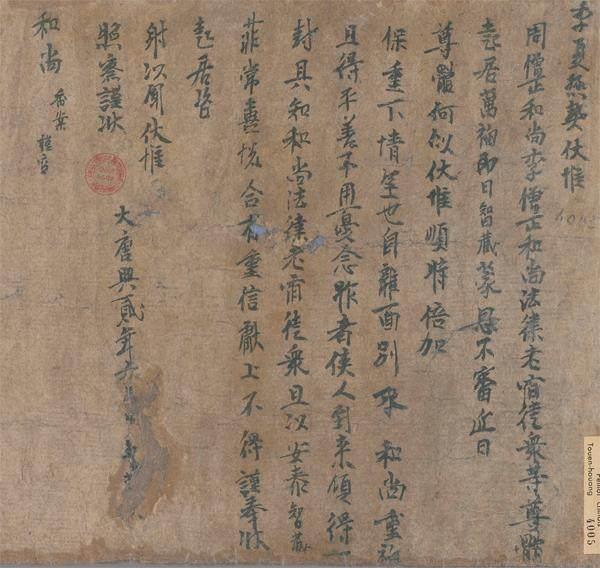

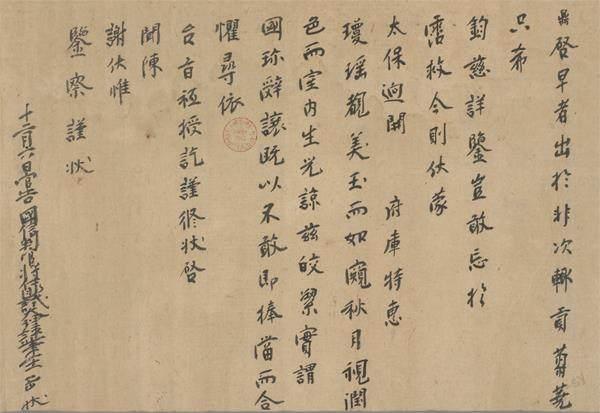

第一例是法藏敦煌文献“肃州僧智藏和尚给沙州净土寺僧正李和尚”书信、封皮纸均保存完好,但由于书信与封皮纸受到人为的扰动而分离开来,被法国国家图书馆分别编号为P.4005(见图1)、P.5012(见图2)。

图2所示的封皮纸,高30.6厘米,封裹之后宽约3厘米,完全展开之后约宽11.6厘米,由此推断五代后唐时期肃州僧智藏书信的封皮纸使用方法是:书信写好后,卷成或折叠成大约3厘米宽的纸条,用一张高30.6厘米、宽约11.6厘米的小纸,封裹这张被折叠的纸条,直至封皮纸的两端重合成一条缝线,然后在此缝线上书写封题:净土寺李僧正和尚 香案 肃州智藏封。用这种封皮纸能不能完全紧密地封住其内的书信?笔者的实验表明,封皮纸外部可能还需要用线或绳缠绕才能使封皮纸紧密地封裹书信,起到类似于简牍时代木检两侧刻线槽内缄绳束扎的作用。

第二例是法藏敦煌文献P.3438V“沙州官告、国信判官将仕郎、试大理评事王鼎启状”书信及封皮纸。P.3438V是四封写于不同日期的书信粘连成的卷子,并被敦煌归义军官府以档案案卷的形式保存(见图3)。其中一件书信的封皮纸也被人为地分离了开来,封皮纸被保存于中国国家图书馆所藏敦煌遗书中,编号为BD09522V(见图4)。据国图所编《中国国家图书馆所藏敦煌遗书》第106册“条记目录”记录:封皮纸高22.5厘米,宽4.2+6.5厘米,封裹方式与第一例相同。

通过观察P.3438V启状原件中的书写笔迹,与BD09522V封皮纸上的字迹互相对照并加以复原,复原后的封题写作“沙州官告国信判官将仕郎试大理评事王鼎状谨封”,BD09522V封皮纸正是P.3438V四件启状中的某一件启状的封皮纸,二者原本是一套。

封皮纸和封皮纸内的书信同时保存完好的情形,在敦煌文献里只有寥寥几例,更加普遍的情形是只残有封皮纸,而这些残留封皮纸绝大多数是以裱褙纸或者修补纸的形态,从各种佛经文献的背面剥离或者揭露出来的。尤其是P.4516V封皮纸,正面为敦煌归义军节度使曹元忠时期雕印的《金刚经》中的一页,背面(P.4516V)即裱糊一件封皮纸实物,在纸缝上封题“天皇后 书封”,并有一枚封缄印章盖在“书封”二字之上(见图5)。根据其封题及印章印文的特征,可知发件人是于阗天皇后,是归义军节度使曹元忠的姐姐。此封皮纸所封缄的书札必是从于阗传入敦煌,后来封皮纸与书札正文分离开来,废弃后的封皮纸被用于装裱佛经。刘子凡在《唐代书信缄封考—中国人民大学藏和田出土书信文书为中心》一文中,发现无论是在敦煌吐鲁番出土的书信文献,还是在中国人民大学博物馆所收藏的新疆和田出土的书信文书中,封皮纸的封题呈“纵向单行书写的,且都押着缄封线题写,展开后一行完整的封题会分作两行残字”,并指出P.4516V文书本来是裱糊在《金刚经》背面,被人裁剪过,不能看出是题写在书信背面的封题。但其文字分作两行的特点十分明显,这是典型的直封封皮纸特征。

那么,以上这些修补佛经或者裱背用的封皮纸,在敦煌文献中的存在有没有意义呢?这些封皮纸,一些原本可能就是与原书信紧密保存在一起的(如敦煌文献P.4005、P.5012,还有P.3438V和BD09522V),也可能被斯坦因、伯希和等人翻动时与原书信分离了开来。一些封皮纸可能在入藏敦煌藏經洞之前早就已经与原书信分离了,所以才被古人裱糊在佛经或文书的背面。这两种情况都能反映敦煌文献的原始状况,因此对于认识敦煌藏经洞所出文献的性质也是有意义的。

在以上残留的、装裱文献的封皮纸里,最令人疑惑的却是一类特殊封题的封皮纸。关于它封题的独特形式,在藏经洞所出的几种唐代《新定吉凶仪》的写本中,虽然已经详细地画出了图示示范(见图6),却依然令人费解。根据敦煌书仪文献的图示示范,周一良先生曾经对唐人书札的封缄方法作了饶有趣味的探讨,认为唐代有封皮纸而无类似今日之预先糊制成筒状纸袋的信封,且封皮纸相当宽大。周先生以敦煌书仪中的封皮样式、结合日本古代书札的封缄方法,推测唐代书札是采取“折封”的方式:“即将信札裹在封皮纸里”然后封缄。但怎么按照图6中的图示用封皮纸对书信进行封缄呢?如果按照前述两例封皮纸封裹书信的方式,肯定无法完成封缄。所以,这类特殊图示和封皮纸自然有其特殊的封裹方式与方法。

幸运的是,近七万件敦煌文献里,恰恰就有如图6所示的封皮纸实物存在,而且绝非孤例。最有趣的封皮纸实物是P.2555p1:它是从P.2555诗歌写卷裱褙纸中剥揭下来的,呈长方形,长约38.9厘米,宽约15.9厘米(见图7)。在距纸宽度的左端三分之一处(5.3厘米左右)写有封题字5行,字迹在纸面上约呈45°角书写,在最后二行封题字上残留有一方官印(“归义军节度使印”)的痕迹。纸宽右三分之二部分是空白。

面对P.2555p1,学者们一开始并不知道它是封裹书信的封皮纸,直到日本学者赤木崇敏于2003年揭示了P.2555p1的性质是封皮纸,并初步做出了精彩的复原工作之后,才为人所知。他亲自赴法国国家图书馆进行调查,测量了P.2555p1的长宽数据,图示了P.2555p1纸上隐约的折纸痕迹及印章的痕迹,用试验纸缠绕复原出了P.2555p1封皮纸的封筒形状(见图8),展示了5 行封题字原来是书写在封皮纸的表里两面的,即:表面是“谨上叔端公”,里面是“侄归义军兵马留后隹鼎书至甘州凉州已来送上”。尽管赤木崇敏的工作是开创性的,但他的复原和试验并不完美,没有展现出P.2555p1封题字迹在纸面上约呈45°角书写的特征,也没有展示那些封题字到底是如何在一张纸上衔接并分居纸两面的过程。笔者2007年进入兰州大学敦煌学研究所读硕士时,在阅读敦煌文献的过程中,也注意到了P.2555p1上独特的文字书写特征。在受到《新定吉凶仪》上的封题图样上折角的启发后,笔者做了如下的复原试验:

第一步:先取一张长方形的大小与P.2555 p1相同的试验纸,在纸宽度左起约三分之一(约5.3厘米)的地方折一道线,然后将折叠成条状的信件裹在试验纸内,沿折线方向用封皮纸的左边折叠,直到折线的位置。

第二步:以封皮纸右端的两个角沿45°向内折角,然后再沿45°向外折角,这样封皮纸上下形成两个等腰直角三角形。

第三步:将封皮纸沿等腰直角三角形的斜边依次缠绕,将信件紧紧地包裹起来,最终形成一个长方形的信筒。在此信筒的正反两面依次题写封题字“侄归义军节度兵马留后□□书至甘州凉州已来送上”“□□端公”。(见图9)

就笔者复原的试验封皮纸来看,像P.2555 p1以封皮纸斜封书信,在封皮两面题写封题,盖上印章之后,推测可能还要用线捆扎紧密之后才能完全包裹住里面的书信。在复原试验论文发表之后,日本敦煌学者山本孝子博士也提出了一些不同意见,她于2014年2月亲赴法国国家图书馆调查P.2555 p1封皮纸实物时,并没有确认到原件上有明显的折纸痕迹,因而认为赤木先生的复原比我的复原要更为妥当。我可以解释为什么P.2555 p1封皮纸上看不到明显的折纸痕迹了:因为封皮纸被拆开以后,就和原书信脱离了,作为有用的废纸被用于装裱、修补在P.2555唐诗长卷的背面了,在藏经洞内封存了一千年后才被伯希和携往法国,法图在编目整理时,才从P.2555唐诗长卷的背面剥离下来,编号为P.2555 p1。经过千年时间,封皮纸上的折痕变浅变淡,变得不明显,是可以理解的。

文献孤证不立,类似P.2555p1封皮纸特征的封皮纸,在敦煌文献里还发现有P.2674 p4,它也是一张封皮纸,上面的封题字也是以45°角书写的(见图10)。只不过它的封题字在封皮纸的右端。表明它只是与P.2555 p1封皮纸的封裹方法有向左卷与向右卷之差别,但基本的封缄方式仍不变。依照前述的复原方法,P.2674 p4封皮纸不难复原其上的封题字为“僧政威觉书/壹角至 京/司宅”。

像上述P.2555 p1和P.2674 p4封皮纸,其封题字以45°角书写的特征,和传世文献里记载的一种“斜封”文书可以互相对照。两《唐书》皆记载唐中宗“墨敕、斜封授官”、《资治通鉴》卷250“懿宗咸通二年”记载宣徽使杨公庆出唐懿宗的“斜封文书”以授宰相杜悰。《五代会要·笺表例》记载五代时期大臣的奏状、奏章有“斜封”者。唐诗中也见私人之间往来时,不仅书信也可用封皮纸斜封,就连寄送礼物的礼盒也有用绢、布斜封者。如唐卢仝《走笔谢孟谏议赠新茶》诗有“口云谏议送书信,白绢斜封三道印”之句,就是诗人孟浩然将新茶作为礼物封装于竹盒内寄赠朋友,再用白绢将盒子倾斜成一定角度缠绕,最后钤上印章寄送的写实记录。类似的故事还有晚唐诗人韩偓。韩偓于唐昭宗龙纪元年进士及第后,曾作探花使,长安平康里的歌舞伎倾慕其才华,寄来缭绫手帛子相祝贺。韩偓写诗回赠,首句云“解寄缭绫小字封”,显然是将手帛子(手帕)用白绢等丝织品封缄在盒子里,白绢上写有小字封题。证实唐人用绢、绫等柔软的丝织品进行物品、书札的封缄是可信的。敦煌所出的唐五代經帙上也发现有斜封文字的实物。经帙,原本是封缄佛经的包裹皮。在法国吉美博物馆收藏的、编号为MG.23083的唐五代经帙,长49.3厘米,宽47.4厘米,其上有斜写的文字二行,以45°角书写:摩诃波若第一帙/姜。编号为MG.23082的经帙,长49.5厘米,宽47.3厘米,其斜写文字多达四行,以45°角书写,从左到右为:道/大方广佛华/严经第四帙/旧译,按照斜封书信的方法,复原后就是:(从右往左书写)“旧译/大方广佛华严经第四帙/道”。可见,唐宋时期用经帙在封裹佛经经卷时,也可以采用类似于斜封封裹书信的方法,表明斜封书信、斜封礼品盒、斜封佛经经卷等,在唐宋时期只是一种极其普遍的方法。纸、绢、布等在唐宋时代都可以作为封缄的材料而被广泛使用。