PBL教学法在翻译课中“用英语讲好中国故事”的策略研究与实践

作者简介:刘艳华(1980—),女,硕士,天津科技大学讲师,研究方向为英美文学与英语教学。

摘 要:《习近平谈治国理政》(第四卷)提出:“文化兴则国家兴,文化强则民族强”,“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量”。积极推动中国文化走出去,提升我国国际话语权和影响力是新时代教育者进行文化教育的动力与责任,保护本民族文化,让世界了解中国文化。高校教师应该主动输出中国文化,促进民族意识的觉醒,教育学生讲好中国故事、传播中国声音。文章以“用英语讲好中国成语故事”为目标,在PBL教学方法指导下,在翻译课中探索引导学生用英语讲《诗经》中隐藏的成语故事的策略与实践方法。

关键词:文化输出;民族觉醒;成语故事;PBL教学法

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)32-0166-04

习近平总书记在2013年中央政治局第十二次集体学习中明确提出“提高国家文化软实力,要努力提高国际话语权,加强国际传播能力建设”。新时代教育工作者应该以课程为依托,教学方法为桥梁,推动中华文化走出去,以文载道、以文传声、以文化人,向世界阐释更多具有中国特色、体现中国精神、蕴含中国智慧的优秀文化,引导帮助学生树立正确的世界观、文化观,为树立可信、可爱、可敬的中国形象而贡献自己的力量。

PBL(项目式教学法)作为新的教学模式,以问题为导向、以项目为目标、以学生为主体、以教师讲授为引导、过程评测与终极评测有机结合,真正把课堂教学由“以教师为中心”转为“以学生为中心”。早在20世纪60年代末期就由加拿大麦克麦斯特大学医学院提出并应用。近些年,包括南京大学、四川大学和北京工业大学在内的高校一直把此教学法用于大学英语教学中,南京大学王海啸教授团队在实践中取得了突破性进展。PBL教学法鼓励并评测全班学生的参与度与参与效果、用过程评测与终极评测有机结合的方式激发学生的项目兴趣,提高学生的参与度,引导学生进行个性化地自主学习、自主查阅资料、自主参与小组讨论、自主展示学习成果、自主进行客观地自我评价与他组评价。

在英汉翻译课中,PBL教学法的使用可以最大限度地利用翻译课中的翻译资料和方法对中国文化进行有效的翻译,并引导学生站在国际视角上用英语讲中国故事、讲中国文化、讲中国民俗。

一、教学策略与实践过程

PBL教学法不同于传统的灌输式、静态的教学方法,动态地把课程重点从教师输入变成学生自主输出,将整体的教学项目目标指导贯穿全过程,有机整合课前设计、课堂操作与课后反馈。教师虽然是教学活动的设计者,但教学活动的主体是学生,学生处于整体教学活动的中心地位,在教师的引导下按照学科特点和自身需求进行延伸式学习。大学英语翻译教学是一门以语言的有效转换为目标的教学活动,如采用PBL教学法,学生的学习展现出差异性特征,教师能够关注到学生的个体差异,可以用过程性评测与终极评测考量学生英语知识的认知风格、认知能力、心理状态等方面。在各种教学思路中相互转换中,教师按照实际情況优化调整教学内容与项目过程任务的设定,引导学生用教师教授的翻译理论对中国文化进行有效的整合并选择合适的方法进行英语展示。

在PBL教学法实施的过程中,教师可以让学生置身于中国文化的翻译情境中,让学生自己去发现问题、分析问题、讨论问题,寻求自助与他人帮助,最终找到解决问题的有效方法。教师可以将翻译问题作为教学内容进行项目的任务设定,引导学生一步一步地找到解决问题的方法与途径,激发学生对于知识的思考与探索,最终找到适合于自己的、富有自主特色的教学问题的方法。

(一)PBL教学法下设定教学目标:用英语讲述《诗经》中隐藏的成语

《诗经》是我国第一部诗歌总集,也是一座重要的语言宝库。主题广泛,语言活泼,富有中国语言特色,其成语蕴含中华民族的伟大智慧,反映了我国劳动人民的农耕文化、气象文化、伦理文化、君子文化、婚恋文化和祥瑞文化等,是学生学习中国成语文化的重要资料。探究《诗经》中成语的文化意蕴意义重大,既可以了解古人的劳动、思维方式,又可以欣赏中国语言的独特魅力。在翻译课中设定成语翻译为项目内容,既能促进学生对文化翻译理论和策略的学习,又能够让学生应用策略方法进行翻译实操训练,更深入了解中国语言的表达特色,用更地道的英语去讲述中国故事,有效进行中国优秀成语文化的输出。

(二)文化翻译理论介绍

1. 王佐良之文化翻译理论

在王佐良看来,大量的翻译实践表明翻译必须联系文化。他在《严复的用心》一文中指出:在历史上,一个大的文化运动往往有一个翻译运动伴随或作为前驱,背后有历代翻译家的经验组成的深厚传统。王佐良认为,译者要做到了解语言当中所涉及的社会文化[1]。他认为,译者的第一个困难是对原文的了解。虽然人类有很多共同的东西,无论多难的原文,总有了解的可能,这也使翻译成为可能,但原文中总含有若干外国人不宜了解的东西,这又使深入了解译语文化成为必不可少的环节。不仅如此,他还指出,作为译者,不仅要了解外国文化,还必须深入了解自己民族的文化,因为翻译不仅仅是双语交流,它更是一种跨文化交流,翻译的目的是突破语言障碍,实现并促进文化交流。王佐良认为,翻译是不断对两种不同文化进行比较并转换的过程,翻译者不仅仅是一个真正意义上的文化人,还要不断地把两种文化加以比较,在翻译过程中译者所面对的最大、最直接的困难就是对于两种不同文化的对比和转换,译者面对两种文化来处理相关词的翻译。这样,译者在寻找与原文相当的“对等词”的过程中,就要做一番比较,因为真正的对等应该是在各自文化里的含义、作用、范围、情感色彩、影响等等都相对应,否则就会望文生义,跌入陷阱。如把“一位学者帮助青年研究人员修改论文”译成“He often helps his younger colleagues to complete their research papers anonymously”,仿佛是“他在偷偷摸摸地代写论文”。此外,王佐良还强调指出,译者所作的文化比较远比一般细致、深入,因为这里还有涉及“译文要适应不同社会场合”的问题,因为在这个问题上,译者必须处理好不同语言在不同社会文化关系中的运用,根据原文的要求,运用各种不同的语类、文体知识,不断寻找适合社会场合的“对等翻译”[2]。

2. Bassnett之文化翻译理论

Bassnett认为翻译不是单纯的语言转换行为,而是受到两种文化(源语言和目标语言)深刻影响的语言转换的方法和技巧的实践。经过多年的翻译理论研究,Bassnett提出了“文化翻译理论”的观点:首先,翻译应以文化为单位,文本不应仅仅停留在先前的文化语境中;其次,翻译不仅仅是一个包括解码和重组过程的交际行为,更是一个两种文化碰撞、转换的文化交互影响的行为,在此过程中,两种语言在词汇层面、句法层面、篇章结构层面、修辞方法层面及文化承载层面交互影响; 最后,翻译不应局限于对原文的描述,而应在目的语文化中实现功能对等。Bassnett将文化作为翻译的一个单元,无疑开辟了翻译研究的新视角[3]。

3. 英汉习语中所蕴含的文化差异

习语的特殊性和重要性:习语是一种特殊语言現象,是“人们长期以来习用的、形式简单而意思精粹的定型的词组或短句”[4]。习语的结构和意义有很大的特殊性,一般不能随便拆开或调换,并一般有出处。可以说习语是一种语言的精华,没有习语,其语言特色会打折扣,所表达的思想文化色彩会受影响。习语的这些重要性和特殊性决定了习语翻译的特殊性和重要性。

(1)地理环境差异

英国为海岛国家,四面临海。而中国则以陆地为主。不同的地理位置决定了文化表述的不同。例如汉语文化中,“东风”即“春天的风”,英国报告春天消息的却是西风[5]。东风在中国文学作品中频繁出现,如“东风夜放花千树”“等闲识得东风面,万紫千红总是春”等。而东风、西风在英国呢?

“Biting east winds; a piercing east wind; How many winter days have I seen him, standing blue-nosed in the snow and east wind! O wind, if winter comes, can spring be far behind? When the wind is in the east, its good for neither man nor beast.”

英国是一个岛国,渔业和航海业发达,一些表述中的涉及对象也会因此不同于汉语的表述,比如:waste money like water(挥金如土),fish in the air(水中捞月),have other fish to fly(另有要事), drink like a fish(牛饮),a cold fish(一个冷漠的人),all is fish that comes to ones net(凡能到手的都要),“You cant make a crab walk straight(江山易改,本性难移).”know the ropes(懂得诀窍),“She sailed through the hall(她自由自在地走过大厅).”

面对此种文化差异,只有具备相关背景知识,才能更好地理解文化习语的含义,才能准确地进行翻译。

(2)宗教信仰差异

中国的语言文字多体现了“佛、道、儒”三大主要宗教的思想与影响。宗教元素蕴含于人物习语成语中的案例比比皆是,比如“阎王”“玉帝”“吕洞宾”“临时抱佛脚”“借花献佛”等等。而在西方的宗教信仰中人们普遍信仰“上帝”,比如“God help those who help themselves.”圣经在西方的宗教文化中有着极其重要的地位。因此在英语表达中人们习惯用上帝来表达自己的情感[6]。西方文学作品中也有许多故事是出自圣经的。以上差异会使得中西方在交流过程中出现障碍,所以习语翻译要求译者对中西方的宗教要有充分的理解。

(3)风俗习惯差异

中西方风俗习惯的不同对于语言的应用也会造成很大的影响,而语言的应用也能在很大程度上反映一个地区的风俗习惯。比如,狗(dog)在中国文化中是骂人的或者表示否定的意思,比如狐朋狗友、狗急跳墙、狼心狗肺、狗嘴里吐不出象牙等等。而在西方文化中狗是好运和美好事物的象征。比如Top dog, lucky dog,“Every dog has its day.”“Better be the head of a dog than the tail of a lion”等等。其他的动物形象也在不同的文化中蕴含不同的意思,比如猫头鹰(Owl)英语文化中,as wise as an owl (像猫头鹰一样聪明);中国文化中,“猫头鹰进宅,好事不来。”熊(bear)英语文化中:“He is a bear at maths (他是个数学天才).”;中国文化: “瞧他那个熊样儿”“真熊”.鱼(fish)英语文化中:a poor fish(可怜人),a loose fish(生活放荡的女人),fish in the air(水中捞月)。汉语文化中,年年有余(鱼)。英美文化中红色常与暴力、流血和战争有关。因而为避免读者误解,著名翻译家David Hawkes不但把《红楼梦》翻译成“The story of the Stone”,还将全书的“红”字都译为“green”。同样的差异还体现在白色、绿色、黄色、紫色、黑色等颜色以及特定数字上。

(三)学生分组讨论翻译策略与方法

翻译方法:直译法、意译法、直译意译结合法、加注法等等。

专家组为四组每组八名同学:地理环境差异组、历史典故差异组、宗教信仰差异组与风俗习惯差异组。 每组分别讨论与组任务相关的理论与成语及翻译方法,并生成翻译策略与翻译例证列表[7]。

翻译方法列表:

1. 直译法。在两种文化中意义对等的成语可以直接套用目标语言的现成翻译。比如:To fish for praise(沽名钓誉),To turn a deaf ear to(充耳不闻),To return good for evil(以德报怨),To add fuel to the fire(火上浇油),To burn the boat(破釜沉舟),To fish in troubled waters(浑水摸鱼),“Strike while the iron is hot(趁热打铁).”,“Walls have ears(隔墙有耳)”,“What is said can not be unsaid(覆水难收).”,“The good die young(英年早逝).”,Out of sight, out of mind(眼不见心不烦)等等。

2. 意译法。当对应成语存在巨大的文化差异,在目标语言中没有与之对应的表述,则采用此方法,读透意思,挖出内涵,但此方法的使用也会使表达失去了原文的生动与形象比喻。比如:To burn the midnight oil(挑灯夜读),“When in Rome, do as the Romans do(入乡随俗).”,“Hang on ones lips(言听计从)”,To be full of beans(精力充沛),Bend an ear to…(聚精会神)等等。

3. 直译意译结合法。先翻译出原文,再根据意义做出解释,此方法既表达原文的意象,又表达清楚意思。比如:To carry coals to Newcastle:运煤到纽卡索——多此一举;Achillesheel:阿基里斯的脚后跟——致命弱点;杀鸡给猴看:To kill the chicken to frighten the monkey——to punish somebody as a warning to others;生米煮成熟饭:The rice is already cooked——what is done cannot be undone;賠了夫人又折兵:Give ones enemy a wife and lose soldiers as well——suffer a double loss,等等。

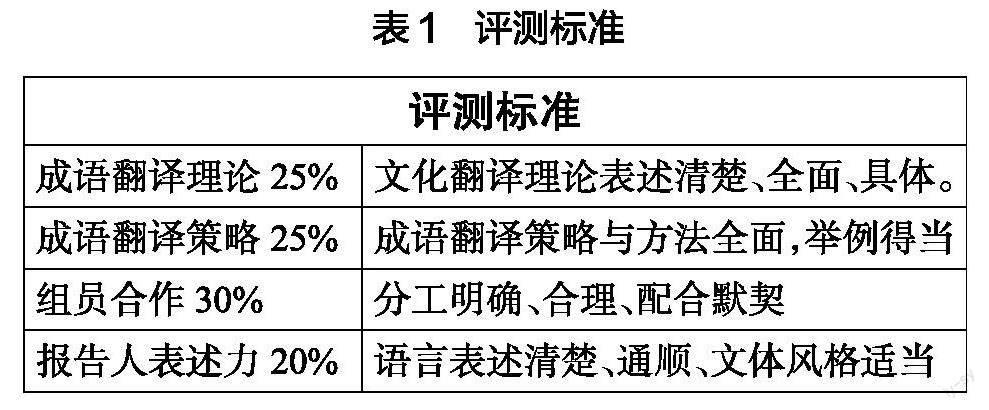

学生可分为四个学习组。专家组每组派出两名专家走入学习组分享讲授专业知识与策略。四个学习组成员通力合作制作学习笔记列表,列举所学专家知识与翻译例证。四个学习小组分别派一名组员以PPT的形式展示本组学习内容。其他组聆听并作出评价,评价标准由任课教师根据教学内容设定。教师展示评测结果,并点评每组最终得分,并对成语的翻译理论与策略做总结性教学。

(四)用英语讲《诗经》中的成语任务实践

在实践中,教师发布《诗经》中的成语汉语版文件。每组学生组员之间通力协作翻译《诗经》中的一个成语,生成电子版演讲稿。每组制作《用英语讲诗经中的成语故事》VLOG展示,把视频发布于班级QQ学习群中。同时,教师也将评测标准发布于学习群。每组成员认真观看其他组的视频展示,按照评测标准为其打分。

二、结语

实践证明,PBL教学方法促进的是学生的主动学习意识与能力,提升的是英语综合素质,引导的方法是学生从问题出发,主动学习、查阅学习内容,明确知识的相互联系,从而解决问题,此方法可以引导督促学生主动运用所学相关知识完成项目任务的学习、研究、合作,并最终总结出解决方法。

在本项目任务中学生在教师的指导监督下,分组学习文化翻译的理论与策略知识,在与同学的合作中形成对文化翻译的理解,完成对中国成语的认识,总结翻译策略与方法,着手翻译《诗经》中隐藏的中国成语、合作制作英语展示视频,生动展示中国成语的意义与历史渊源,将中国成语推进英语世界,推向国际。

参考文献:

[1] 王佐良. 翻译:思考与试笔[M]. 北京:外语教学与研究出版社,1989.

[2] 王佐良. 王佐良文集[M]. 北京:外语教学与研究出版社,1997.

[3] Bassnett S,Lefevere A,eds. Translation,history and culture[J]. Target,1991,3(01):114-116.

[4] 包惠南. 文化语境与语言翻译[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,2001.

[5] 邓炎昌,刘润清. 语言与文化——英汉语言文化对比[M]. 北京:外语教学与研究出版社,1989.

[6] 孙致礼. 文化与翻译[J]. 外语与外语教学,1999(11):41-42+46.

[7] 方梦之. 英语汉译实践与技巧[M]. 天津:天津科技翻译出版公司,1994.

(荐稿人:吴倩,天津科技大学副教授)

(责任编辑:罗欣)