苗疆走廊汉传民间舞蹈的“同构异态”

——以贵州“花灯舞”为中心

王声珅 朱 丹

民族舞蹈学(舞蹈人类学)是一门关注舞蹈本体形态与其文化表征之间互动关系的学科。作为一种文化象征和符号,它将身体舞蹈置于特定的社会、历史、政治语境中,探寻舞蹈—仪式—音乐—表征之间的互动关系及内涵。音乐和舞蹈二者之间在符号学意义上往往互为阐释而具有与生俱来的密切关系。此前,相关音乐舞蹈民族志的研究对象多以村落和社区为主,往往用固定、静止以及孤立的眼光进行微观个案研究、比较和考察。近年来一些民族舞蹈学者开始关注动态或流动、区域及跨区域的研究,微观考察与宏观视野结合的研究和考察方法,认为应重视那些活态的、自然传承下来的作为活动而非作品呈现出来的舞蹈研究。①于平:«古代舞蹈史与民族舞蹈学研究的联通共洽(上)»,«民族艺术研究»2021 年第1 期,第103-118 页。对此,笔者以为,一些民族民间传统舞蹈至今仍以“活态”的样式呈现,而有些却消失在历史的长河之中,究其原因主要与其文化空间有着密不可分的关系。云贵高原自古以来就是藏缅、苗瑶、壮侗等各民族分布活动的区域,舞蹈形式丰富多样。明清时期,内地汉族开始大量迁入云贵地区,各民族之间在长期交往交流交融中,形成兼具整体性与多样性特征的诸多文化内容。本文拟通过对贵州各地流传的“花灯舞”进行讨论,就其“一体多元”的结构内涵进行分析并提出“同构异态”的观点,见教于方家。

一、苗疆走廊的提出与文化整体观视角

2012 年以来,由杨志强等首次提出的“古苗疆走廊”(现或称“云贵走廊”)概念引起学界的关注。所谓的“古苗疆走廊”,是指元明清时期国家在以贵州为中心的云贵高原上构建的连接湖广与云南的“官道”体系,其主线“普安道”(明称“一线路”或“入滇东路”)从湖南常德沿沅江上溯至贵州镇远转行陆路,再东西横跨贵州中部的施秉、凯里、贵阳、安顺、盘州等进入云南至昆明。从性质上看,苗疆走廊首先是元明清时期国家对西南边疆地区实施政治统一的一条“国家走廊”(官道)。①杨志强:«文化建构、认同与“古苗疆走廊”»,«贵州大学学报(社会科学版)»2012 年第6 期,第103-109 页其次,苗疆走廊穿越的云贵高原地区是众多少数民族分布的地域,在数百年的历史变迁中,从内地迁徙至云贵的汉族与周边少数民族不断互动与交融,最终形成今天汉文化普遍影响下的“多元一体”之互嵌格局。

“古苗疆走廊”提出至今十余年间,成果不断涌现,已有百余篇论文发表,被学者纳入中国“五大民族走廊”(河西走廊、藏羌彝走廊、南岭走廊、苗疆走廊、武陵走廊)研究之列。相关申报课题先后获得国家社会科学基金、国家自然科学基金、教育部人文社科基金、国家民委研究基金等。其中,国家社科基金历年累计立项已有十余项,涉及历史学、人类学、建筑学、体育学等多个门类,也包括“艺术类”的民族音乐和民族舞蹈的立项。

苗疆走廊提出后之所以受到关注,不唯因沿线地区至今仍保留着大量活态的、丰富而多样的文化资源,更因为其在理论上率先提出要超越“民族”视野,重视基于交通线所勾连的“地域”文化整体性(文化共性)研究,批判以往单纯用“民族”符号肢解地域整体性的“文化族界化”等反思。②杨志强、赵旭东、曹端波:«重返“古苗疆走廊”——西南地区、民族研究与文化产业发展新视阈»,«中国边疆史地研究»2012 年第2 期,第1-13 页。从民族音乐舞蹈学研究角度看,苗疆走廊东西横亘云贵高原,是中国少数民族分布种类最多,民族民间音乐舞蹈素材最富集的区域之一,沿线各民族频繁互动交融在音乐舞蹈方面表现得尤为明显。以往的研究虽然积累了丰硕的成果,但客观上看,这些研究大多偏向于对“民族”“族群”单元进行类别化区分以凸显其“民族特色”(差异性),如汉族花灯、侗族大歌、苗族芦笙舞、仡佬族皮影戏等;方法上也多采用单点、静止或溯源式研究而缺乏一种整体性之视野。与之相对,此前有关“地域文化”的研究大多集中在汉族地区,如巴蜀文化、齐鲁文化、中原文化等,然一旦进入民族地区,大多却只谈“民族文化”而有意无意地忽视或淡化其“地域性”特征。

自苗疆走廊提出后,关注“文化共性”的研究开始受到重视,如张应华通过对“赶马调”“侗戏”“皮影戏”等的调查研究,探讨了苗疆走廊上汉传音乐在云贵高原少数民族地区的传播和影响过程,认为“古苗疆走廊”的开通使得西南各族群的国家认同意识不仅沉淀在他们的心理结构之中,而且还通过仪式及其用乐的一致性彰显出来,进而试图从音乐本体论角度讨论汉传音乐对民族、地域和国家这三重身份认同带来的影响③张应华:«“古苗疆走廊”上的汉传音乐文化叙事»,«人民音乐»2017 年第10 期,第64-68 页。;徐小明基于数十年田野调查和学术积淀,通过对贵州各地鼓吹乐“唢呐”习俗的研究,认为“唢呐”原是明代军队的鼓吹乐,后随“征滇大军”沿苗疆走廊传播散布到云贵高原各地,因此它既具有汉传鼓吹乐的共性特征,同时也呈现出“在地化”后的民族与区域性的特点④徐小明:«贵州鼓吹乐与“古苗疆走廊”的关系初探»,«贵州大学学报(艺术版)»2018 年第3 期,第92-95 页。;满梦翎是第一个关注苗疆走廊沿线传统民族民间舞蹈互动交融的学者,她通过对苗疆走廊地区流行的“蚩尤崇拜”舞乐、芦笙舞等的研究,认为明清时期大量汉族进入云贵地区后,苗疆走廊沿线地区汉苗之间不断互动交融,形成以“蚩尤崇拜”民间舞蹈为中心的、汉苗共有的历史记忆和舞蹈文化⑤满梦翎:«舞蹈文化中的历史叙事及价值表现——以苗疆走廊的汉苗舞蹈文化为例»,«社会科学家»2022 年第7期,第154-160 页;满梦翎:«西南地区民族舞蹈文化交融研究——以苗疆走廊为例»,«广西民族研究»2022 年第5期,第132-137 页。。

2018 年,杨志强在苗疆走廊研究的基础上提出“线性文化空间”概念。所谓的“线性文化空间”,主要是指人类社会在一些特定的重要交通线或地理走廊上,因长期不间断的互动交融形成的具有整体性、延续性和关联性的狭长文化地理空间。由线路所勾连的区域在政治、经济和文化等方面往往会跨越行政区划呈现明显的整体性、关联性、动态性和延续性等特征。“线性文化空间”的提出也引起民族音乐舞蹈学者的关注。叶笛将“线性文化空间”引入“流域人类学”框架,视长江流域为一个文化地理学意义上的“空间”,以各民族舞蹈为对象探讨流域内各亚文化圈之间是如何通过“廊•道”发生区际互动并最终形成具有明显一体化特征的舞蹈文化①叶笛:«长江流域舞蹈文化互动:多元一体视角»,«民族艺术»2021 年第5 期,第139-148 页。;胡晓东等通过对广泛流传在长江流域各地的采茶歌舞的调查研究,从“线性文化空间”的关系性视野探讨长江流域整体文化生态对采茶歌舞文化的发生学意义②胡晓东、上官丽娟:«整体性•动态性•互文性:流域视野下的线性文化空间叙事»,«原生态民族文化学刊»2022年第6 期,第133-136 页。;赵书峰在“线性文化空间”基础上提出“音乐线性文化空间”观点,认为以往的研究只是静态地关注音乐本体特征,很少注意到线路文化空间的历史变迁与空间形态是如何动态地影响乐舞文化的形成及“在地化”的过程③赵书峰:«线性音乐文化空间研究»,«原生态民族文化学刊»2022 年第6 期,第116-122 页。。这些研究把视野进一步拓展到西南地区之外的流域、道路、走廊诸文化地理空间范畴,讨论具体时空下的人群流动、商业贸易、国家在场等与乐舞传播的关系,注重挖掘传统乐舞的动态传播、影响过程和展现“文化共性”背后隐含的空间特质和关系链,既聚焦于民族/族群单元但又不局限于此,从而释放出更加多维的视野以及理论张力。

就本文关注的传统民族民间舞蹈而言,苗疆走廊地处西南边陲,主线横跨三省连接30 余个县市,其辐射面积可达9 万平方公里。走廊所涉范围皆为少数民族聚居区,文化互动纵横交错,呈现出多民族大杂居、小聚居的分布特征与多元化民族文化格局。走廊内部流传着种类丰富、风格多样的民族民间舞蹈艺术,至今仍鲜活传承。多民族舞蹈文化在古苗疆走廊的整体视野下纵线交织,且各地文化又与其周边地域横线交错,形成舞蹈文化的“线性”与“块状”相结合的整体性格局。在此基础上,各少数民族间、各族群内部都呈现出多民族、多样态的互动,形成古苗疆走廊多民族舞蹈文化区域性关联的表现形式。苗疆走廊是“活态”的文化走廊,贵州各民族传统舞蹈文化至今仍在此线路及周边地区频繁的交往交流交融,有的民族传统舞蹈在整体文化空间下产生了新的变异,有的民族传统舞蹈在身体动律、服饰、道具、审美等部分均融入汉文化元素,并通过身体语言进行阐释,有的民族传统舞蹈则与汉文化互融共生、互创新的舞蹈事项、共享新的舞蹈文化形态。由此,古苗疆走廊不断产生、吸收、异化、再造着舞蹈身体语汇,传承与创造彼此互融,生动诠释了少数民族社会融入王朝政治体系和接纳汉文化的过程。身体认同、文化认同、民族认同、国家认同,传递出走廊沿线多民族舞蹈文化关联背后的共生格局。

二、贵州高原汉传民间传统“花灯舞”传播与演变

“花灯”俗称“灯夹戏”“灯戏”“花灯戏”等,是广泛流行在中国南方湖南、湖北、江西、四川、重庆、云南、贵州、广西及陕西等地的一种综合性的民间艺术表演形式。在表演形式上,“花灯”主要由舞蹈、戏曲、音乐三部分组成,结合了民间歌舞、戏曲、说唱等艺术形式,以歌舞结合、唱演并重为主要特色,戏曲种类和表演形式十分丰富。“花灯”的起源最初与春节“元宵灯会”和“社火”等民俗活动有关,随后发轫于唐宋,形成于明清,今天仍盛行于中国南方各地。演员在表演时手不离扇、帕,以“扭”为特点,脚下步法繁多,唱腔多样,具有浓郁的生活气息,深受群众欢迎。“花灯”2006 年被列入国家第一批非物质文化遗产代表性项目名录。目前,学界对“花灯”的研究成果颇丰,然大多研究主要集中在戏曲和音乐形态方面,从舞蹈形态对于“花灯”重要组成部分的“花灯舞”的研究尚不多见,故本文拟以云贵高原上广泛流传的“花灯”为考察对象,关注其重要组成部分的“花灯舞”舞蹈形态和源流关系,就其呈现的“多元”与“一体”诸样态等问题做若干讨论。

贵州是“花灯”流传的重要区域之一,其形式种类丰富,民族民间特点十分浓厚,与湖南、江西、四川等地的“花灯”、花鼓、采茶有着相似的文化特质,除了汉族外,在部分地区的苗族、侗族、土家族等族中也颇为盛行。据学者的分类,贵州“花灯”根据唱腔和表演被划分为东路、南路、西路、北路四个不同的区域种类,概称为“四路花灯”。①曹礼杰:«贵州花灯戏唱腔的形成及风格»,«戏剧之家»2018 年第11 期,第56 页。关于“花灯”何时传入云贵地区尚无定论,多数学者认为是随明清汉族移民传入的。文献中最早明确记录贵州“花灯”活动的情况初见于清康熙三年(1664)的«平越直隶州志»(今福泉县):“黎峨风俗,正月十三日前,城市弱男、童崽饰为女子妆1001ba1001ba手提花篮、联袂缓步、委蛇而行。盖假为采茶女、以灯作筐也。每至一处,辄绕庭而唱,为十二月采茶之歌。”②«平越直隶州志•风土篇»,«清史稿•地理志二十二»。其后,康熙二十七年(1688)贵州巡抚田雯在其所辑«黔书»中云:“城南城北皆老鸦,细腰社鼓不停挝,踏歌角抵蛮村戏,椎髻花铃唱采茶。”③田雯所著的«黔书»成于康熙二十九年,是清代文库的重要文献。该书拓本主要收录于«四库全书»«粤雅堂丛书续编»«丛书集成初编»之中,为后人研究贵州省情提供了极有价值的第一手资料。1992 年,贵州人民出版社将«黔书»辑人(贵州古籍集粹»之一,重新点校出版。清光绪二十五年(1899)«湄潭县志»记载:“惟正月元宵,城乡剪彩为灯,名日‘花灯’。拣少年为女装,伴以鼓乐,沿门踏唱,主人酬其镫费、或觞以酒。”④吴宗周修、欧阳曙纂:«湄潭县志(八卷首一卷)»,光绪刻本,«遵义丛书»第61-62 册(史部)。«开阳县志»记载:“灯有龙灯、花灯之分1001ba1001ba花灯则纸扎作四方、六方、八方等形,或作鱼形、虾形者。一人男装操一巾,曰唐二;一个伴女装持一扇,曰懒大嫂;双双踏舞,曰跳花灯。皆于是夜开始出发,或逐户踵门,或舞之街衢1001ba1001ba花灯多见于村寨。方其双双歌舞时,其所歌采茶之曲,二人高歌,而其众和之。”⑤«中国方志丛书135 号•开阳县志稿(风俗篇)»,台北:台湾成文出版社,1940 年石印本,第668-669 页。从上述史料可见,清初贵州“花灯”就已经普遍流行于贵州经制地区城乡各地。

中华人民共和国成立后,贵州“花灯”舞蹈得到空前发展,其种类繁多,且广泛流传于贵州各地。在长期的发展中形成的东南西北四路“花灯”样式,通常被称为黔北“花灯”(北路“花灯”)、黔南“花灯”(南路“花灯”)、黔东“花灯”(东路“花灯”)和黔西“花灯”(西路“花灯”)。每一种“花灯”形式都体现了舞蹈形式多样性与内在统一性的双重结合。

1.黔北“花灯舞”:主要流行于贵州北部遵义地区。内容题材多贴近于现实生活,唱腔上较多受到贵州当地方言的影响,吟诵调式明显,语言特色突出,叙事性较强。作品既有抨击封建习俗的«高坡顶上住一家»,也有描述百姓生活情趣的«牵牛郎郎要接亲»等。受遵义地区红色文化的影响,中华人民共和国成立后当地“花灯”艺人创作了一系列以歌颂红军、歌颂革命为主的“花灯”歌舞,统称为“红军灯”,如20 世纪50 年代末蔡家班“花灯”代表人物蔡恒昌编创的«红军灯»,2011 年湄潭“花灯舞”«十谢共产党»等,都是将汉民族传统审美、民族艺术特色、本地红色文化三者相结合,传递军民鱼水情的珍贵艺术作品。

2.黔南“花灯舞”(南路“花灯”):流行于黔南布依族聚居的独山、平塘等地,以独山布依族“花灯舞”最具代表性。歌舞是独山“花灯”最具地域特征的表现形式,如“新婚跳喜灯旨”“老人过寿跳寿灯”“请神还愿跳愿灯”等。舞蹈动作融合了汉族与当地的少数民族歌舞,多达二十余种,其中“扭腰摆胯”的舞蹈动律与“圆、顺、展”的女性审美特征颇受汉族艺术审美的影响,具体来说:“圆”体现在舞蹈动作中,强调舞蹈过程中动作的划圆以及舞蹈调度中对不同圆形的塑造;“顺”指动作衔接行云流水,一气呵成;“展”则指舞蹈风格舒展、大气。独山“花灯”是通过本地元宵灯会的活动逐渐演变而来,它广泛吸收了湖南花鼓戏、四川清音、广西彩调的唱腔特色,用贵州本地方言演绎而成。

3.黔西“花灯舞”(西路“花灯”):流行于贵州西部安顺、普安、普定等地,其中以普定县屯堡“花灯舞”最具特点。普定县马关镇“花灯”曾获得“全国民间文化艺术花灯之乡”的美誉,从清乾嘉时期以来就颇为流行,其唱腔优美,唱词雅俗共赏,曲调散发着浓郁的乡土气息,深受当地民众的喜爱。西路“花灯”广泛吸收了汉族、彝族、苗族等族的唱腔特色,民歌风格明显,很少有板腔体唱腔出现,曲调节奏明快、跳跃性强,活泼感较为突出。在舞蹈动作上,西路“花灯”在继承传统的基础上具备了某些程式化表演的雏形。腿上基本功有台步、片腿、踢腿、四方步、寒鸡步、登山步、矮桩步等颇具汉民族舞蹈元素的腿部动态;手执扇的方式“开扇疾如风,收扇一根葱,劲在手腕使,花样在心中”,与汉族北方秧歌、南方“花灯”的艺术特点有异曲同工之妙,头巾与陕北秧歌一致。

4.黔东“花灯舞”(东路“花灯”):主要流传于贵州东部山区思南、铜仁等地的土家族群众之中,其特点是板腔体唱腔特色明显,少量掺杂曲牌体和花调子唱腔,格律要求较为严格,音乐板式较为丰富,表演性非常强,舞者与观众之间互动频繁,深受当地群众喜爱,如思南“花灯舞”中融入傩坛戏、高台戏、川剧、湘剧等诸多民间戏曲的成分,土家族“摆手舞”的“同边顺拐”的舞蹈动作也渗入当地“花灯”中。有些还将摊堂戏的祭祀舞蹈融入其中,“花灯”表演与摊堂戏表演舞蹈动作不分彼此,相互渗透现象十分明显。

贵州“花灯舞”的形成与发展、舞蹈动作、动律、风格、文化内涵、审美特色都可以看出多元文化频繁互动的痕迹。贵州“花灯”既饱含着各地区独具特色的艺术审美方式,又从不同维度,以不同方式对汉民族文化进行认同、吸收、融合、再创造,是汉族舞蹈与少数民族舞蹈文化长期交织交融后折射的身体印记,体现出“花灯舞”同源异流、多元互动的艺术特征。

三、云贵高原民族民间音乐舞蹈的“一体多元”结构

云贵高原一直是藏缅、苗瑶、壮侗诸族分布活动的区域,历史上中印两大古代文明曾在这里发生交汇,同时也不断受到周边楚文化、蜀文化、藏文化、越文化等文化圈层的叠加和影响,一些学者使用“杂糅性”来概括云贵高原诸族这种“你中有我、我中有你”之特点。①刘思成:«“以西南中国作为方法”——一种关注少数民族题材电影的思路»,«地域文化研究»2022 年第2 期,第64-76 页。明清时期,与以往历代中原王朝统治西南边疆最大的不同就是移民的大规模移入。明代移民至云贵两省的汉人分别达到百万人之众;到清代乾隆时期以后又爆发了史称“湖广填四川”“湖广填云贵”之移民大潮,这使得云贵地区民族人口的结构随之发生了变化。从清乾隆末期开始,汉族已成为云贵高原上数量居优势的主体民族。①据梁方仲的统计,清初顺治至康熙年间,云贵两省在籍人丁数基本维持在云南省15 万人、贵州省2 万人左右,但进入乾隆以后迅速增加,乾隆五十六年(1791)贵州省人丁数增至510 余万人,云南为300 余万人;继而至咸丰元年(1851)贵州省为540 余万人,而云南省则增至700 余万人。参见梁方仲:«中国历代户口、田地、田赋统计»,北京:中华书局,2008 年。汉文化不断传播和影响到周边的各少数民族,并在国家力量的加持下成为构建新的地域整合和认同的主要推动力。

从民族民间音乐舞蹈角度看,这种“多元一体”特征表现得尤为明显。文化的“多样性”今天看来不仅只体现在西南世居的30 多个民族之间,更多的是表现在民族内部各支系的复杂性上,如苗族除了语言上被分为三大方言和数十个土语外,内部不同支系的服饰种类也有两百多种,风俗习惯包括舞乐在内也存在着较大的不同。另一方面,迁入云贵地区的汉人移民因来自不同地域,风俗习惯乃至语言等方面也有着较大的差异,民间乐舞也包括了多个种类,如贵州省就有傩戏、傩舞、地戏、花灯、大小阳戏、赶马调山歌等。明清时期正是这种族群文化的多样性与移民文化的地域差异性在云贵高原上同台展演、相互交融,继而又演绎以汉文化普遍影响为底色的多样性内容。其次就“一体”而言,也包括了两个层面的内容,一是传统民族民间乐舞在表演形式形态上与内地有着因果关联或师承源流关系。二是各民族文化“多样性”中,内隐着汉文化普遍影响下形成的以儒家思想为底层逻辑的“同构性”特征。这种“同构性”主要指的是对汉文化儒家伦理观,如忠君爱民、父慈子孝、妇唱夫随等的普遍认同与颂扬,而正是它构成明清以后云贵高原各民族社会传统舞乐内在同构性的底层逻辑。

“花灯”作为贵州春节期间民众的重要娱乐活动,除了汉族以外,也深受布依族、苗族、彝族等各民族群众所喜爱。如上所述,贵州的“花灯”因各地特点有“四路花灯”之说,对此张应华认为,贵州“花灯”以“路”来区分区域类型和特点,其实也暗喻着“通道”对贵州“花灯”传播带来的影响。②张应华:«贵州民间音乐“涵化”现象的本体形态研究——以苗疆走廊作为参照»,«南京艺术学院学报(音乐与表演)»2021 年第3 期,第41-50 页。例如,“北路花灯”据的遵义历史上是“川黔线”的必经之地;“西路花灯”所在的安顺、普安和“东路花灯”所在的思南、石阡、铜仁等位于湖广入滇的“一线路”或邻近地区;而“南路花灯”所在的独山县则位于“黔桂线”上。因此虽然有关“花灯”传入早期的文献记载不多,但我们仍可从今天的分布特点窥到其由线连点,由点散面,与“通道”密切相关的线性传播过程。清代中期以后,随着汉人大量进入云贵地区,“春节”等汉族传统节日也在各少数民族社会中广泛普及,“花灯”也成为具有明显地域性特征的民间舞乐。

贵州“花灯”在表演形式和内容上,具有与内地相一致的地方,同时在传播中受到不同区域和不同民族的影响,其“在地化”过程中呈现出不同的区域或民族特点,最终形成东、南、西、北四路不同样式,这在舞蹈表演形态上也有明显的表现,如以安顺、普定为中心的西路“花灯舞”颇具江淮元宵唱灯、闹灯的原始风貌,以舞见长,舞蹈舒展优美,刚中有柔,绵中带刚;以独山、都匀为中心的南路“花灯舞”动作粗犷、刚劲,语汇丰富,扇帕舞法和矮桩步尤具特色;以铜仁、印江为中心的东路“花灯舞”因地域紧靠湖南,与湖南的花鼓、辰河戏渊源较深,其舞蹈有程式化、戏曲化的倾向,动作较为规范,且吸收了土家族舞蹈欢快热烈、豪放粗犷的风格;以遵义、仁怀为中心的黔北“花灯舞”则以说唱见长,语言风趣,脍炙人口。

贵州西路“花灯”以流行于安顺、普定、平坝等地的屯堡“花灯舞”为代表。相传“屯堡人”主要是明代“军屯”的后裔,来自安徽凤阳等地。从屯堡“花灯舞”的形态和内容看,的确与现今苏皖地区流行的“花灯舞”存在着某种关联性。据笔者调查,贵州西路“花灯”对舞者技巧能力要求较为严格,既要求扇帕技法与身段,又注重舞蹈步法,同时强调“花灯”舞者的舞台表演力。比较之下,现今流行于安徽省影响最大的“冯派”花鼓灯舞蹈最为突出的特点就是“脚下刹得住,溜得起,身体放得开,收得拢。拧拧得美,倾倾得俏”①陈琳琳:«安徽花鼓灯“冯派”舞蹈艺术考察研究»,北京:中国艺术研究院硕士学位论文,2007 年,第29 页。,这其中的“脚下刹得住、溜得起”是要求舞者在舞蹈时能在快速移动与静止状态中自如切换,而“身体放得开,收得拢”则强调舞者舞姿的灵巧多变与动作衔接的游刃有余。贵州西路“花灯”舞蹈强调“行要疾,停要徐”,这与安徽花鼓灯的“溜得起,刹得住”有着形意一致的表现特征。“溜得起”与“行要疾”强调的都是舞者在舞动过程中速度要快,衔接要溜,如风驰电掣,行云流水;而“刹得住”与“停要徐”则讲究动作在停的时候须同“急刹车”一般,既快又稳。因此,无论是西路“花灯”舞蹈或是安徽花鼓灯,其审美旨趣都在“放与收”“动与静”的巧妙结合与无限变化之中。此外,打击乐亦被视为贵州传统“花灯”舞蹈的另一特色。“西路花灯舞蹈的打击乐大都使用大锣、大钵、大鼓”②王希古、朱炳智、张芝梁,等:«贵州花灯史话:东路、南路、西路»,贵阳:贵州人民出版社,1987 年,第269 页。,而安徽花鼓灯同样“是以花鼓、大锣、大钹为主1001ba1001ba锣鼓热烈、粗犷、节奏鲜明、感染力强等特色”③谈守文:«安徽花鼓灯的锣鼓»,«中国音乐»1992 年第2 期,第52 页。,可见,二者所使用的乐器如出一辙,审美旨趣一致。

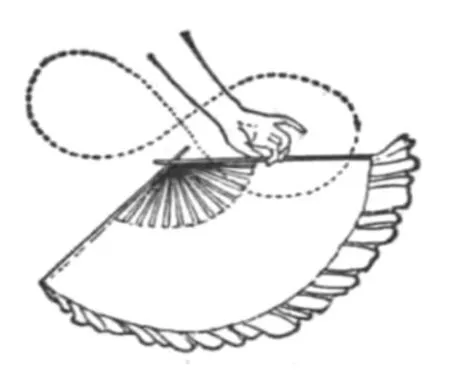

南路“花灯”以布依族聚居区的独山“花灯舞”最具代表。从身体形态来看,独山“花灯”舞蹈的上肢运动可概括为“扇帕不离手”。对扇、帕的道具运用是独山“花灯舞”最重要的上肢动作,与江西采茶歌舞核心技巧之一“扇子花”④“矮桩步”“单袖筒”和“扇子花”是采茶歌舞最具特色的三大表现技巧,对形成采茶歌舞的风格特色具有决定性的作用。参见«中国民族民间舞蹈集成•江西卷»,北京:中国ISBN 中心,2001 年,第317-318 页。有密切关系。独山“花灯”舞蹈的扇帕指法有十余种,主要的舞法包括:扭扇花、招扇、蝶扇、点扇、磨扇、丢扇、拖关扇、抖扇、燕舞海棠、翻扇、内挽花、外挽花等,与江西采茶歌舞的单扇花、双扇花、轮花、翻扇花、风车花、抱扇、挽扇、双挽花等扇花技巧有异曲同工之妙,如“八字扇花”,其做法都是右手捏扇边于右侧,以手腕为动力,先内挽后外翻绕横“∞”形。可见,独山“花灯舞”与江西采茶舞都是通过借物抒情、托物寓意的方式,达到塑造舞台造型、表现舞台形象、刻画人物心理的表演目的。

“脚下靠桩磨”是独山“花灯舞”的步伐要领。⑤«中国民族民间舞蹈集成•贵州卷»,北京:中国ISBN 中心,2001 年,第44 页。男角重“桩”,无论是独山“花灯舞”或江西采茶舞,“矮桩步”都是男角最具代表性的舞步,该步伐的核心动律在“屈”,即保持在“屈”的状态下舞动、行进、跳跃等,要求舞者上身挺直收小腹,每个动作都需保持半蹲或全蹲的姿态。女角重“磨”,强调舞者的前脚掌要暗含韧劲,控制住脚的力度,并以此韧性带动腰的晃、扭,这一动律来自江西采茶舞中的女“摇”,即根据古代妇女生活动作特征,创造而来的前脚掌着地的“拧步”,以突显女性“摇”的神态。可见,独山“花灯舞”的男“桩”女“磨”是在江西采茶舞男“桩”女“摇”之艺术特色之上发展而来,体现了其对汉民族艺术审美趣味的一种认同。

图1 “八字扇花”

图2 独山“花灯舞矮桩步”

图3 江西采花舞“矮桩步”

东路思南“花灯舞”与湖南地花鼓有着较为明显的源流关系。思南“花灯舞”是贵州东路“花灯舞”的代表和发源地,主要分布于思南县及邻近的石阡、德江等地,这里居住着汉、苗、土家、蒙古、仡佬等17 个民族,思南“花灯舞”因此具有较强的杂糅性。从“花灯舞”的表演形式上看,«铜仁府志»记载:“上元节用姣童作时世装束,双双踏歌,衣饰华好,音词清婉,谓之闹元宵。”①敬文、徐如树:«铜仁府志•风俗»第二卷道光四年(1824)刻本。所谓“双双踏歌”,指的是一旦一丑的双人舞,且“花灯舞”中的“旦角都为男扮女装”②王希古、朱炳智、张芝梁,等:«贵州花灯史话:东路、南路、西路»,贵阳:贵州人民出版社,1987 年,第79 页。。而在湖南地花鼓中,同样是“多为一旦一丑的双人表演”③«中国民族民间舞蹈集成•湖南卷上»,北京:中国ISBN 中心,2001 年,第42 页。。早期的湖南地花鼓不招收女弟子,如嘉庆«浏阳县志»载:“元宵,剪纸为灯,悬之庭户。又以竹笼罩布,联络丈余,肖龙形,燃灯其中,数人擎舞,曰龙灯。又以童子装丑、旦剧唱。”④萧敷修,刘以身纂:«浏阳县志•二卷»,嘉靖四十年(1561)刻本。由此可见东路“花灯舞”与湖南地花鼓之间有着明显的关系。动律方面,思南“花灯舞”的核心动律为“盘旋、扭、曲”⑤萧敷修、刘以身纂:«浏阳县志•二卷»,嘉靖四十年(1561)刻本。,而湖南地花鼓则主要体现为“矮、扭、曲”⑥«中国民族民间舞蹈集成•湖南卷上»,北京:中国ISBN 中心,2001 年,第44 页。。可见思南“花灯舞”审美范式就是对湖南地花鼓的沿袭。“盘旋”或“矮”的动作是指“丑角”的动作以矮桩步为基础,舞蹈动作几乎都是以半蹲姿态进行。通过结合矮桩步的特点与表演上的嬉戏逗要,给人以灵活敏锐、滑稽诙谐的感觉。“扭”则是旦角的动作特征。主要表现在以腰部为主要发力点,结合胯与双臂的摆动,步伐轻盈,上下起伏,灵活俊俏,且上肢配合扇帕动作,生动展现出女子婀娜多姿的形态,宛如风摆柳。从历史来看,以“腰”为美的审美趣味可追溯至楚国的“楚王好细腰,宫中多饿死”与汉代著名的舞姿“翘袖折腰舞”等,最为显著的就是“三道弯”体态造型。“三道弯”的体态是在“体态在腰部形成一股相反的‘扭’劲,一种上半身与下半身相反的拉力,由此形成‘扭’的体态美。”⑦曹宁:«安徽花鼓灯运行形态及现象研究»,中国艺术研究院硕士学位论文,2009 年,第49 页。“曲”指的是整体舞蹈风格。思南“花灯舞”承袭了湖南地花鼓的审美倾向。旦角“斜身走,三道弯,扣胸俯身手扶栏”,通过腰部的拧、转、倾、扣等动作,表现出柔媚婀娜的形体曲线。丑角则要求“曲臂摇肩,出手起步都要圆”。黄泽桂指出:“黔东地区的土家族‘摆手舞’动作明显渗入当地‘花灯’”,其同边顺拐的舞风影响了当地的“花灯”动作。有些地区摊堂戏的祭祀舞蹈也渗入其中。“花灯”表演与摊堂戏表演舞蹈动作不分彼此,两者相互渗透现象十分明显。⑧黄泽桂:«贵州花灯舞蹈的昨天今天明天»,«艺文论丛»1996 年第4 期,第20-26 页。

通过以上分析可以看到,“花灯舞”作为“花灯”戏最重要的要素之一,与“花灯”的音乐形态和文本(戏目)共同构成贵州“花灯”戏的整体。明清时期,在内地汉人大规模移入云贵高原的背景下,“春节”“清明”等传统节日也逐渐为各少数民族社会所接受和共享,“花灯”也随之由汉族的“族群性”节日演变成具有浓郁“地域性”色彩的地方民间节日。由此“花灯”戏逐渐成为特定地域中不仅包括汉族,同样也是其他民族共享的民俗活动。现今贵州“花灯”戏流传的地域仍主要局限在苗疆走廊主线及支线地区,但也并非是所有“通道”沿线都有流传,比如凯里等地春节期间“耍龙灯”亦很流行,这反映出汉文化传播在苗疆走廊上因不同地域“差异性”带来的复杂性;三是“花灯”戏至今仍留下了较明显的“线性文化空间”痕迹,也反映出历史上“通道”对文化传播带来的重要影响。

四、结语:云贵高原各族文化的“同构异态”

在当今强调铸牢中华民族共同体意识为民族工作主线的时代背景下,云贵高原各民族在长期交往交流交融过程中形成的“多元一体”格局愈加引起学界的关注。对此笔者认为,相关研究在尊重民族文化多样性的同时,应更加重视区域史研究和以“地域”为基础的田野调查工作,“以我为主”站在中华文明的“主体性”高度,探寻和总结铸牢中华民族共同体意识的底层逻辑。在民族音乐舞蹈学界,一些学者近年在对中国传统乐舞研究中,借鉴西方格式塔心理学派的“异质同构”理论来解释传统乐舞在传播过程中所呈现的空间性关联,并探讨背后隐含的“整体性”与“多样性”的关系。①胡晓东、上官丽娟:«整体性•动态性•互文性:流域视野下的线性文化空间叙事»,«原生态民族文化学刊»2022年第6 期,第123-136 页;宋春颖:«从异质同构理论看当代舞蹈审美“新现象”»,«艺术评鉴»2023 年第11 期,第32-36 页。对此笔者认为,源于心理学的“异质同构”大多数情况下是指不同物质构成的结构上具有完整性(完形)样态的事像,从而产生出某种“超现实”的心理认知和审美体验,但用来解释作为“事实”存在的人类社会历史现象时却力有不逮。

回顾历史我们可以看到,自明清以来,随着汉人移民的大举进入,云贵高原上各民族社会也经历了剧烈的社会变迁。在国家力量的推动下,政治上,从明代开始的新的行政区域划定以及清代通过“改土归流”普遍推行的府州县体制,事实上成为云贵高原各民族地域身份认同的基础;经济上,以苗疆走廊为中心勾连省、府、州、县道路以及水路、盐道等,逐步形成沟通彼此的交通网络和互通有无的贸易市场圈,为各民族的交往交流交融和“谁也离不开谁”之共生格局奠定了相互依赖的物质基础;文化上,随着汉族成为云贵地区数量居优势的主体民族,汉文化在国家力量的推动下不断影响各少数民族社会,其中儒家的“忠孝”观、以“礼”为中心的等级观、皇权至上的正统观和天下观,以及佛教、道教思想等的影响无处不在,从某种意义上可以说,正是这种普遍性影响构成云贵高原各民族多元一体生态格局的底层逻辑。

横跨云贵高原的“苗疆走廊”沿线地区,正是汉族与各少数民族之间频繁发生交往交流交融,形成具有若干“整体性”(或同构关系)特征的文化地理空间。对此笔者认为,这种同构关系用“同构异态”而非“同构异质”来表达可能更加符合事实。也就是说,这里所谓的“同构”是指共通的文化空间关系或地域性特征;而“异态”则主要是指文化的地域差异性和民族多元性。正因如此,云贵高原各民族社会普遍受到“国家化”和汉文化的影响,事实上构成民族民间文化彼此共通、共有、共享的底层逻辑,在此基础上来自内地不同区域的汉族移民的地域文化的差异性和云贵高原世居各族群的文化多样性同台展演、相互交融,继而又呈现底层相通但形态多样的“异态”特征,这显然很难用“异质性”来表达。从这一意义上看,“花灯”作为汉传民间乐舞传入云贵高原后,在漫长的“在地化”过程中来自不同地域汉族移民也吸收了当地少数民族的文化,才逐步形成现今各具地域特色的“四路花灯”。

(致谢:本文在写作过程中得到了杨志强教授的指导和参与修改,特此鸣谢!)