议程设置视域下大城市旅游形象感知效果研究

——以COVID-19 疫后武汉市为例

李亚娟,朱玉玉,夏晨馨,许阳艳,许立航,张 渭

(1.华中师范大学 中国旅游研究院武汉分院,湖北 武汉 430079;2.华中师范大学 城市与环境科学学院,湖北 武汉 430079;3.武汉轻工大学 人文与传媒学院,湖北 武汉 430048)

0 引言

因疾病[1,2]、经济金融问题[3]和恐怖事件[4]等危机影响下的城市旅游形象极易受到空间污名化影响。新冠疫情爆发不仅重创了武汉旅游经济,也招致了污名化的社会心理[1],影响了武汉市的城市形象[2],对以武汉市为代表的优秀旅游城市形象塑造提出了更高的要求。

城市形象的确立与重塑归根结底是城市在人意识中的反映,是一种主观印象[5],而人们对城市形象的感知往往通过媒介,特别是大众传媒完成[2]。媒体报道所构成的信息环境是现代人认识外部世界,尤其是自己无法体验的外部世界的重要途径。但已有研究显示,游客的感知形象与目的地投射形象之间往往存在差别[6,7],进而导致不协调,且不协调程度越大,对其形象传播的负面影响越大[8]。因此,目的地投射形象与游客感知形象是否一致,造成不一致的原因及如何改善[9]等,是关系目的地形象塑造、形象传播、形象感知、形象评价的重要问题,理应受到研究关注。

旅游目的地形象研究起源于20 世纪70 年代[10],经历了从“需求方”到“供给方”再到“供需双方”视角[9]的研究阶段演变。经典的目的地形象理论根据主体的不同,将目的地形象分为供给侧的投射形象(projected image)和需求侧的感知形象(perceived image)[11,12]。而大众传媒作为形象投射过程中的重要媒介,对需求侧的形象感知效果也有重要影响。根据形象的“流动”过程[13-15],目的地形象的相关研究可概括为旅游目的地形象塑造、形象传播、形象感知和形象评价(传播效果)4 个方面。目的地形象塑造是旅游决策过程乃至旅游目的地选择的关键因素[16-18],是人们初步了解目的地并建构旅游形象的基础[19,20];旅游者信息传播对目的地形象的影响越来越显著[23],不管是通过传统传播媒介[21],还是新型传播媒介[22],其甚至超过目的地营销组织(DMO)[24]。传统意义上的“受众”越来越多地参与到与旅游目的地相关的内容创作之中[25],并通过旅游网站的评论、攻略游记和博客等用户生成内容,客观上形成了目的地形象的二次传播[26,27],并成为研究目的地形象感知的重要数据来源[28-31]。

网络议程设置(Networked agenda setting,NAS)源于20 世纪六七十年代美国关于大众传播效果的流行理论议程设置理论,该理论认为影响公众价值判断的因素并不是单一的议题或属性,而是公众接收到的一系列相关议题所组成的一个认知网络。新闻媒体不仅引导我们“想些什么”或者“该怎么想”,还引导我们将所接收到的碎片化信息联系在一起,进而在脑海中构建出对社会现实的认知和判断[37],该理论为旅游研究提供了一个全新的视角[32-34]。学者们在运用网络议程设置理论时,通常会借鉴社会网络分析法,在社会网络中,一个具体的节点代表一个人或者一个具体组织,而网络议程设置中的一个具体节点代表一个议题或者一个属性,进而可形成媒体的议程网络和公众的议程网络。

网络议程设置的研究分为5 个步骤:第一步构建媒体议程网络并形成一个媒体议程网络共现矩阵,第二步构建公众议程网络并形成一个公众议程网络共现矩阵,第三步分析两个共现矩阵的相关性,第四步分析两个议程网络的因果关系,第五步进行网络可视化展示[39]。随着研究的不断深入,议程设置理论在国际重大事件传播[40]、政治传播[41]、商业传播[42]等新闻传播学领域得到广泛的应用。国内学者王志敏等最先将议程设置理论应用于旅游研究中[43],随着研究的不断深入,议程设置理论扩展到旅游目的地形象传播领域[44],从议程设置角度分析旅游目的地形象构建[45],探讨旅游目的地形象认知效果[33,46]。议程设置理论为旅游研究提供了一个新视角,然而其应用还相对较少,有待多重案例的补充。

基于此,本研究聚焦于武汉市官方网络媒体平台,在议程设置理论指导下,以武汉市旅游形象为切入点,基于旅游形象塑造—旅游形象传播—旅游形象感知—效果评价的研究思路,探讨媒体在武汉市旅游形象塑造过程中的议程特征,以及公众在武汉市旅游形象感知过程中的议程特征,并通过构建“媒体—公众”议程网络剖析媒体议程设置在游客对城市旅游形象感知效果中的作用。

1 数据收集与研究方法

1.1 研究区域概况

武汉市位于中国中部地区,地处长江中下游,长江与汉水交汇处,有“江城”“水城”等称号,自然风景与历史遗迹丰富。2020 年初,新冠疫情在武汉大规模爆发,湖北省武汉市成为公众关注的焦点,从2020 年1 月23 日宣布“封城”到4 月8 日解封,武汉作为一个优秀的旅游城市,其旅游业发展在这两个多月的疫情阻击战中遭受重创。本研究选取首次受到新冠疫情冲击的武汉市为案例地,具有一定代表性。

本研究以解封后武汉市旅游发展的两个重要事件——“惠游湖北”活动和两次五一“黄金周”为分界点,将武汉解封后的时间段(2020 年4 月8 日至2021 年7 月31 日)分为4 个阶段:第一阶段,城市解封初期。2020 年4 月8 日至2020 年8 月7 日,这段时间为城市解封至“惠游湖北”活动开始前;第二阶段,“惠游湖北”活动期。2020 年8 月8 日至2020年12 月30 日,这段时间为“惠游湖北”活动期;第三阶段,城市旅游热门期。2021 年1 月1 日至2021年4 月30 日,这段时间为春节至五一“黄金周”之前;第四阶段,城市旅游持续期。2021 年5 月1 日至2021 年7 月31 日,这段时间为五一“黄金周”至第二次新冠感染蔓延至武汉前。

1.2 数据来源

本研究的样本数据采集于网络平台,主要包括官方微博网站、马蜂窝游客游记。样本采集时间范围为2020 年4 月8 日至2021 年7 月31 日。本研究运用“八爪鱼”软件,在微博网页版中爬取国家级官方微博(新华网、人民日报、央视新闻),省级官方微博(湖北日报、湖北省文化和旅游厅),市级官方微博(武汉市文化和旅游局)于2020 年4 月8 日至2021 年7 月31 日期间发布的旅游相关的新闻文本,总共获取898 条。

马蜂窝网在ALEXA旅游类网站中流量排名第二,游记全部对公众开放,显示齐全且游记可见时间满足采集需求。因此,本研究运用“八爪鱼”软件在马蜂窝网站的游客游记板块爬取了2020 年4 月8日至2021 年7 月31 日期间到访武汉的游客游记,总共1198 篇。研究团队对游记逐篇查阅,删去时间不符合、广告、内容重复、只有图片无文字说明的游记,最终获取795 篇游记。

1.2 研究方法

1.2.1 社会网络分析法

社会网络分析(Social Network Analysis,SNA)起源于社会学领域,作为理论和方法的双重载体主要关注节点之间错综复杂的关系,并于20 世纪90 年代引入旅游学领域[47]。基于所获取的官方媒体数据和武汉游记数据,对媒体议程和公众议程特征进行分析。在方法层面,网络议程设置采用了社会网络分析法,研究者将议题和属性都定义为网络中的节点,将议题和属性的文本共现作为节点之间的连接关系,通过研究不同网络节点间关系[35],实现媒体议程网络和公众议程网络的构建,进而整体分析两个网络之间的相关性,判断议程设置的效果[48]。在内容分析基础上,利用GooSeeker 软件的社会网络语义功能生成媒体和公众议程共现矩阵。鉴于加权数据能够更好地反映实际情况,因此本研究选择使用加权网络进行分析。同时,使用NetDraw 软件对媒体共现矩阵和公众共现矩阵进行可视化,得到媒体议程网络图和公众议程网络图。图示中,一个属性的位置越居中,它与其他属性的联系就越紧密;属性间的距离越近,则这些属性的关联性越强[49]。

1.2.2 点度中心性

网络是由节点和连接它们的边构成的,中心性是判断网络中节点的重要性和影响力的指标,可以分为点度中心性、中间中心性、接近中心性和特征值中心性等[50]。本研究重点探索疫后4 个阶段媒体议程网络和公众议程网络中处于核心地位的议题,因此本研究选择点度中心性对媒体议程网络和公众议程网络特征进行分析。

1.2.3 二次指派程序(QAP)

除了描述单个的媒体和公众议程网络的特征之外,本研究还对矩阵的相关性和回归关系进行分析,从而探究媒体议程共现矩阵和公众议程共现矩阵之间的关系[51]。二次指派程序(QAP)是基于矩阵随机置换的非参数统计方法,它能够通过对比矩阵中不同格值的相似性进而估算关系数据之间可能存在的联系程度[52]。Ucinet 软件中的QAP 程序可计算两个矩阵之间的相关系数,同时对系数进行非参数检验,由此确定矩阵在统计意义上的相关性[53]。随后通过MR-QAP回归分析,得出r2系数值,从而检测媒体议程网络与公众议程网络之间是否存在因果关系[53]。

1.3 武汉市旅游形象编码

本研究遵循Guo、李经龙、王承云等对议程数据的内容分析方法以及编码步骤[54-56],参考已有研究中对旅游目的地形象的维度划分,即旅游交通、吸引物、社会形象、环境氛围、旅游活动、城市环境、文化艺术、饮食等维度[57-58],并结合本研究数据的实际情况进行编码。研究邀请两位编码员独立完成对官方媒体新闻文本和游客感知文本的内容分析,并提取若干较为具体的关键词,随后编码员将具有相关性的关键词归并到同一议题中。

1.3.1 文本初处理

本研究首先将武汉官方媒体发布内容和游客游记的原始文本进行分词。本研究通过GooSeeker 软件中的分词功能对原始文本资料进行断句,从而提取出文本中的高频词,并对武汉市旅游形象进行编码。通过GooSeeker 软件对898 篇新闻文本和795篇游客游记文本进行分词处理和词频分析,分别从疫后4 个阶段的媒体新闻文本和游客游记文本中各提取出排名前50 的高频词,高频词涵盖景点、美食、表演活动等多个方面,后续将通过开放性编码进行下一步的归纳。

1.3.2 开放性编码

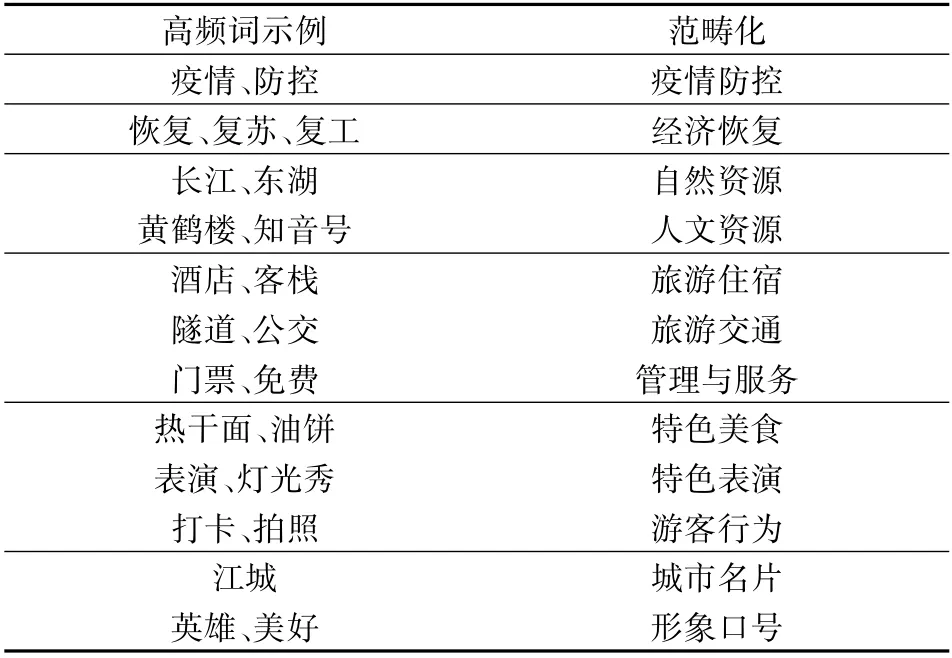

在开放性编码的过程中,通过对高频词抽象化和概念化,根据词义将高频词归类到不同的范畴内,并对各类属进行抽象命名,共形成12 个范畴(表1),分别为:疫情防控、经济恢复、自然资源、人文资源、旅游住宿、旅游交通、管理与服务、特色美食、特色表演、游客行为、城市名片、形象口号。

表1 开放性编码示例Table1 Example of open coding

1.3.3 主轴编码

本阶段对开放性编码中相互独立的范畴进一步归类,12 个范畴被进一步归纳为6 个主范畴(表2),分别为:疫情防控、经济恢复、旅游资源、旅游设施与服务、旅游活动、整体形象。

表2 主轴编码示例Table 2 Example of axial coding

2 结果及分析

为深入分析媒体旅游形象塑造和公众旅游形象感知的情况,并据此研判旅游形象传播效果,本研究分别选取4 个阶段官方宣传文本、游客游记文本中的50 个高频词作为研究要素,利用GooSeeker 软件的社会网络语义功能生成媒体和公众议程网络共现矩阵,并通过NetDraw 软件生成媒体、公众议程网络。本研究通过构建阶段性的媒体—公众议程网络,识别媒体的议程设置主题,并分析经由官方媒体的传播后,游客对武汉市旅游形象的感知特征。

2.1 媒体—公众议程网络建构及分析

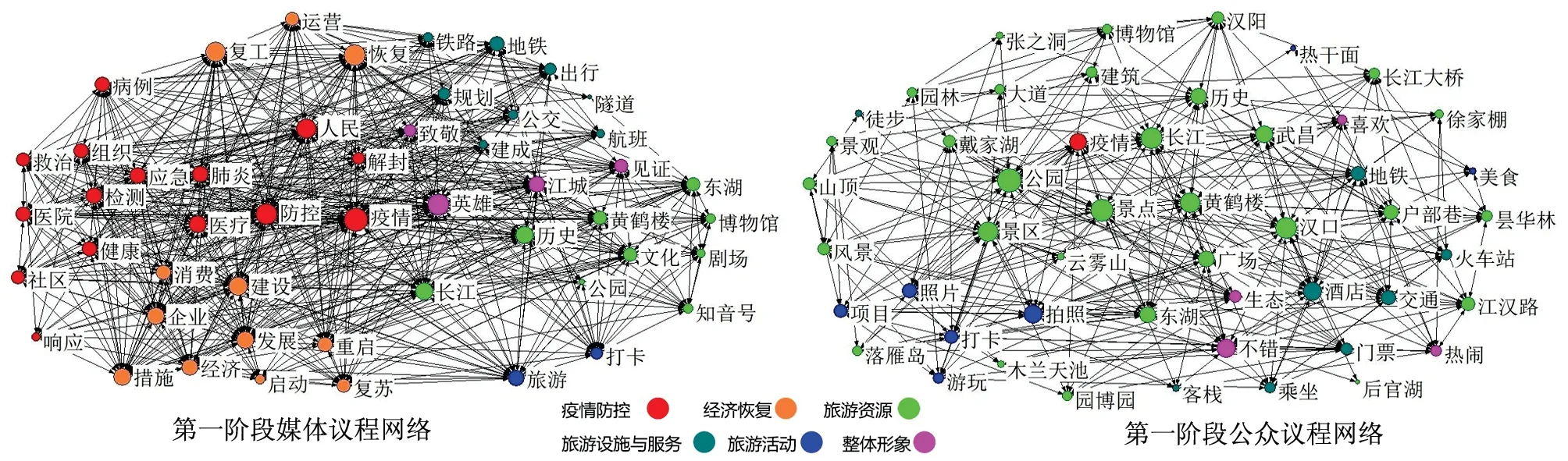

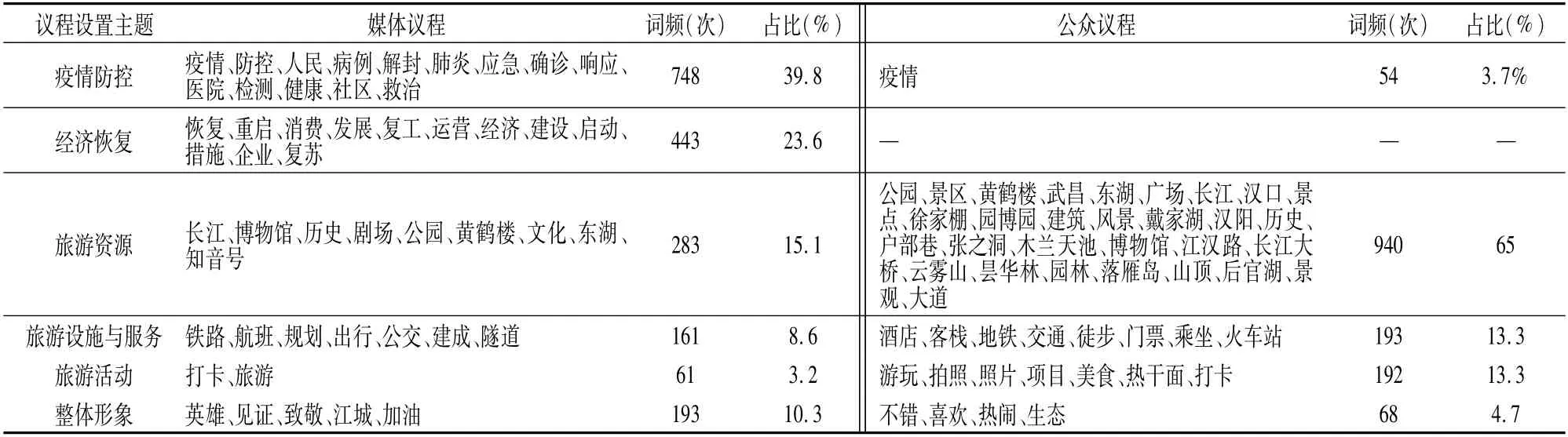

2.1.2 第一阶段媒体—公众议程网络特征

第一阶段爬取微博获取的媒体新闻宣传数据共276条,马蜂窝游客游记共69 条,高频词统计整合后的媒体—公众议程设置的主题(表3)。通过Net-Draw软件生成了第一阶段媒体、公众议程网络(图1)。由图1 可知,第一阶段占据媒体议程网络中心的议程主题包括疫情(1 251)、防控(948)、病例(439)、肺炎(426)、恢复(401)、人民(394)、英雄(388)等,主要集中在疫情防控和经济恢复两个维度,“英雄”一词作为核心节点出现在了媒体议程网络中。第一阶段占据公众议程网络中心的议程主题包括景区(103)、汉口(95)、武昌(87)、酒店(86)、公园(83)、黄鹤楼(73)等。网络的点度中心势介于0—1 之间,越接近1,网络的集中程度越高。第一阶段媒体议程网络的中心势为7.54%,公众议程网络的中心势为6.05%。整体看,媒体议程网络和公众议程网络的中心势相差不大,但媒体议程网络稍显集中。说明在疫后第一个阶段,官方媒体议程设置主要集中在疫情防控和经济恢复维度,为公众强调疫情防控的效果,提升游客来武汉旅游的信心,因此议程设置比较集中。相较于官方媒体,公众在网络上更关注旅游过程中的旅游资源以及旅游相关的活动和服务,因此公众的议程设置稍显分散。

图1 第一阶段媒体—公众议程网络构建Figure 1 The construction of media-public agenda network in the first phase

表3 第一阶段媒体—公众的议程设置对比Table 3 Comparison between media and public agenda setting in the first phase

2.1.2 第二阶段媒体—公众议程网络特征

第二阶段爬取微博获取的媒体新闻宣传数据共262 条,马蜂窝游客游记241 条,高频词统计整合后的媒体—公众议程设置的主题如表4 所示。

表4 第二阶段媒体—公众的议程设置对比Table 4 Comparison between media and public agenda setting in the second phase

由图2 可知,第二阶段占据媒体议程网络中心的议程主题包括英雄(643)、旅游(609)、文化(575)、活动(444)、打卡(378)、国庆(371)等。占据公众议程网络中心的主题包括黄鹤楼(805)、景区(425)、预约(406)、博物馆(400)、东湖(333)、公园(310)等。在疫后第二阶段,媒体议程网络中心势为8.47%,公众议程网络中心势为16.14%。该阶段,为促进武汉市旅游业的复苏,媒体议程设置逐渐由关注疫情防控和经济恢复转为对旅游活动和旅游资源的宣传,涵盖内容更为广泛,其议程设置逐渐分散。而公众议程网络的设置更加集中,集中围绕旅游资源、旅游活动和旅游设施与服务展开。

图2 第二阶段媒体—公众议程网络构建Figure 2 The construction of media-public agenda network in the second phase

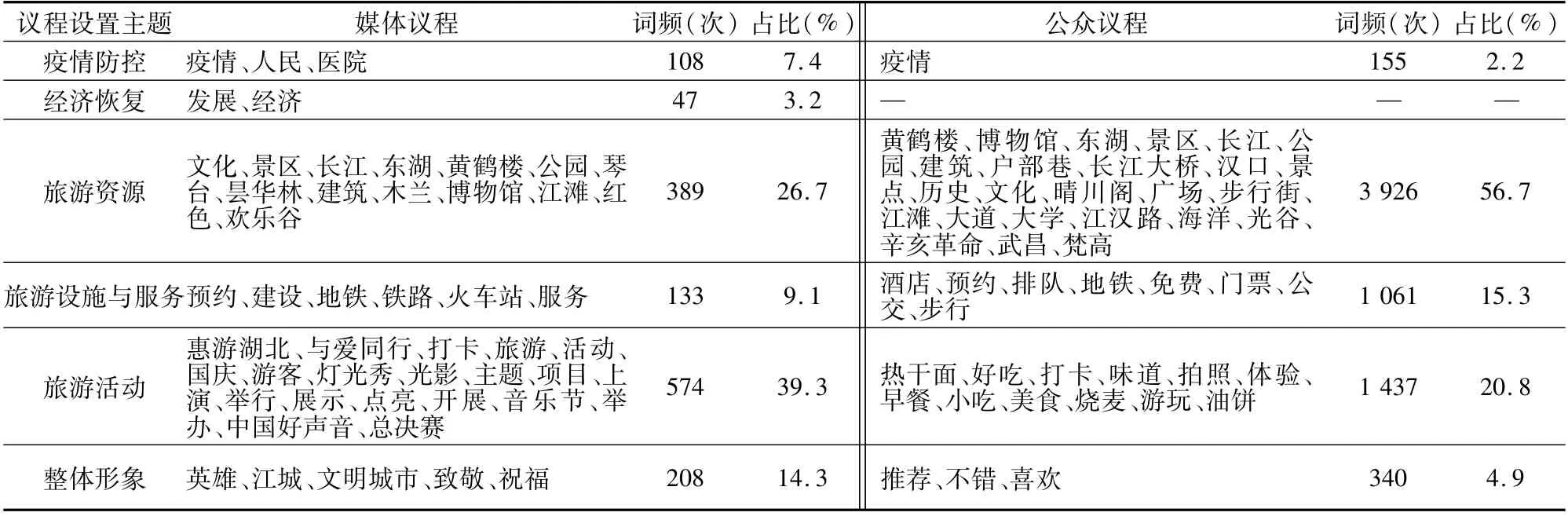

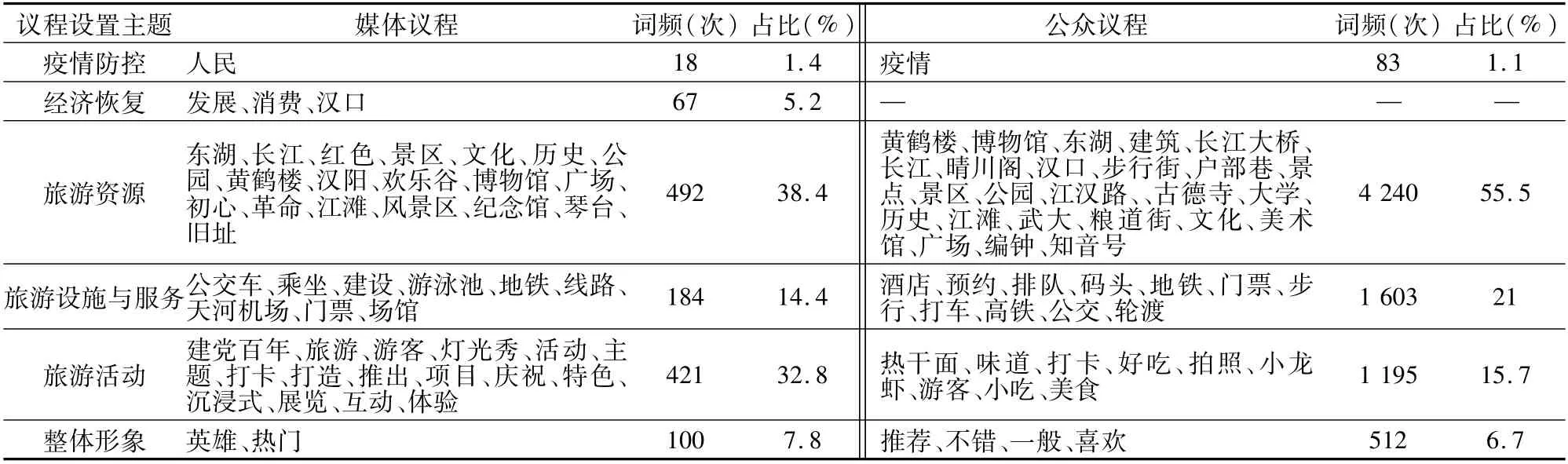

2.1.3 第三阶段媒体-公众议程网络特征

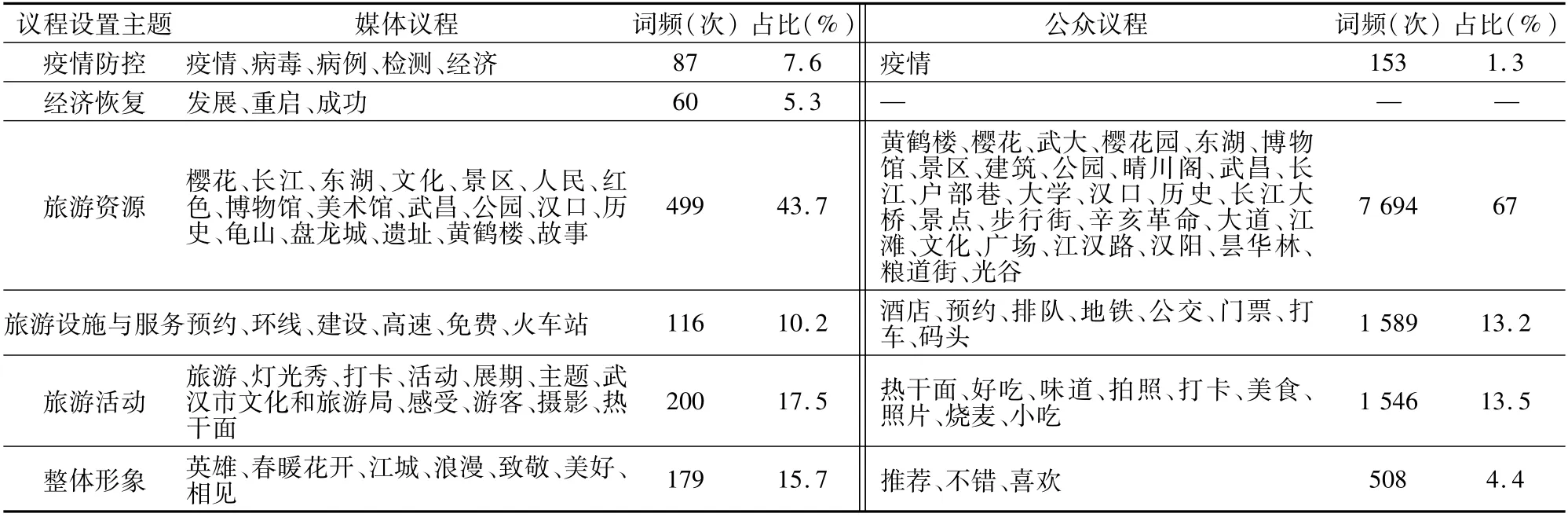

第三阶段爬取媒体新闻宣传数据200 条,马蜂窝游客游记290 条,高频词统计整合后的媒体—公众议程设置的主题如表5 所示。

表5 第三阶段媒体—公众的议程设置对比Table 5 Comparison between media and public agenda setting in the thrid phase

由图3 可知,第三阶段占据媒体议程网络中心的主题包括樱花(275)、英雄(227)、长江(175)、预约(166)、旅游(156)、红色(151),“英雄”一词作为核心节点再次得到强化。占据公众网络中心的议程主题包括黄鹤楼(1 248)、樱花(1 127)、东湖(1 077)、景区(651)、博物馆(629)、预约(595)。在疫后第三阶段,媒体议程网络中心势为6.92%,公众议程网络中心势为8.13%,这说明公众议程网络相较于媒体议程网络其议程设置相对更加集中。

图3 第三阶段媒体—公众议程网络构建Figure 3 The construction of media-public agenda network in the third phase

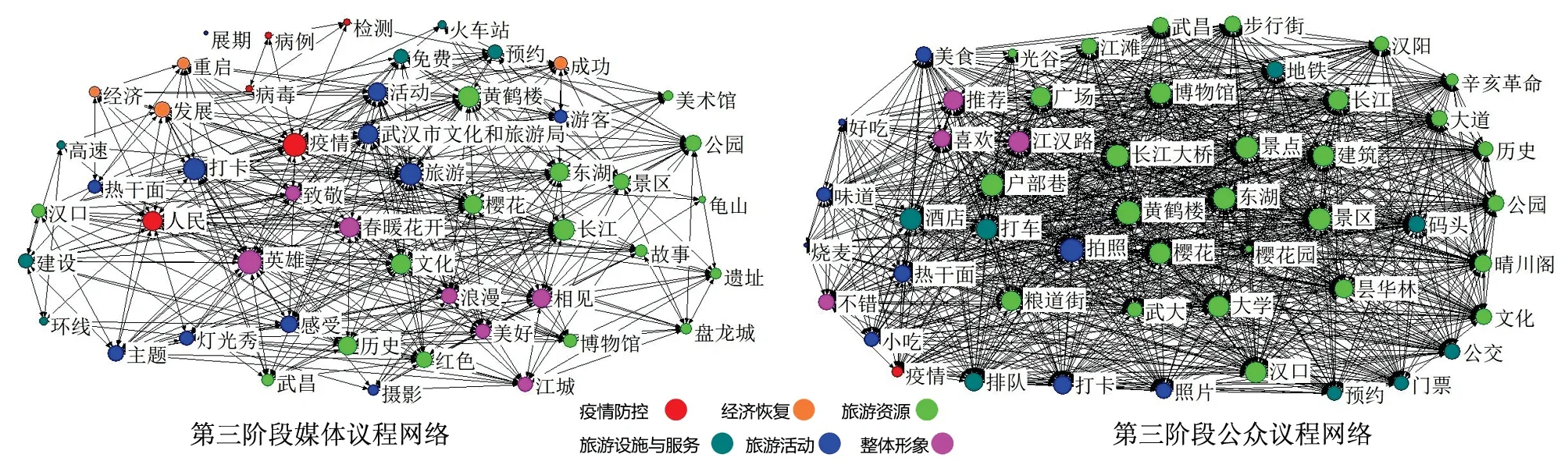

2.1.4 第四阶段媒体—公众议程网络特征

第四阶段获取媒体新闻宣传数据159 条,马蜂窝游客游记220 条,高频词统计整合后的媒体—公众议程设置的主题如表6 所示。

表6 第四阶段媒体—公众的议程设置对比Table 6 Comparison between media and public agenda setting in the fourth phase

由图4 可知,第四阶段占据媒体议程网络中心的主题包括红色(629)、英雄(629)、旅游(502)、文化(381)、景区(333)、活动(314)。占据公众议程网络中心的主题包括黄鹤楼(942)、博物馆(618)、预约(424)、户部巷(357)、酒店(352)、东湖(340)。在疫后第四阶段,媒体议程网络中心势为10.68%,公众议程网络中心势为11.49%,这说明公众议程 网络相较于媒体议程网络更加集中。

图4 第四阶段媒体—公众议程网络构建Figure 4 The construction of media-public agenda network in the fourth phase

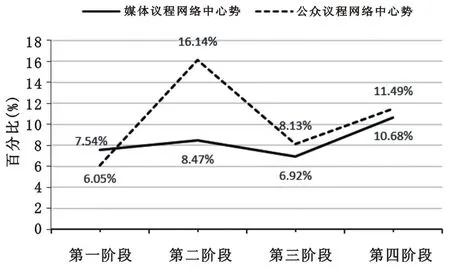

4 个阶段的媒体、公众议程网络中心势如图5所示。由图5 可知,除了第一阶段,其余3 个阶段中公众议程网络中心势均高于媒体议程网络中心势,可见公众议程网络议程设置的集中程度强于媒体议程网络。媒体、公众议程网络中心势均经历了先增加、再减少再增加的演变,说明随着阶段的演进,议程网络也呈现先集中后分散再集中的变化。

图5 第一阶段至第四阶段媒体、公众议程网络中心势Figure 5 The media-public network centralization from the first phase to the fourth phase

2.2 武汉市旅游形象传播效果评价

2.2.1 第一阶段武汉市旅游形象传播效果评价

点度中心度的结果显示,第一阶段占据媒体议程网络中心的议程主题包括疫情(1 251)、防控(948)、病例(439)、肺炎(426)、恢复(401)、人民(394)、英雄(388)。说明官方媒体在武汉市旅游形象宣传过程中,频繁地将武汉同疫情防控、经济恢复以及英雄联系起来进行报道,此时官方一方面对疫情保持警惕状态,一方面开始推出武汉“英雄”城市的旅游形象。而占据公众议程网络中心的议程主题包括景区(103)、汉口(95)、武昌(87)、酒店(86)、公园(83)、黄鹤楼(73),说明公众对武汉市旅游形象的感知形象停留在原有的景区景点等物质层面。而“疫情”一词的点度中心度为37,在公众议程网络中占据重要地位,这说明在媒体议程的影响下,公众对武汉的疫情关注度较高。

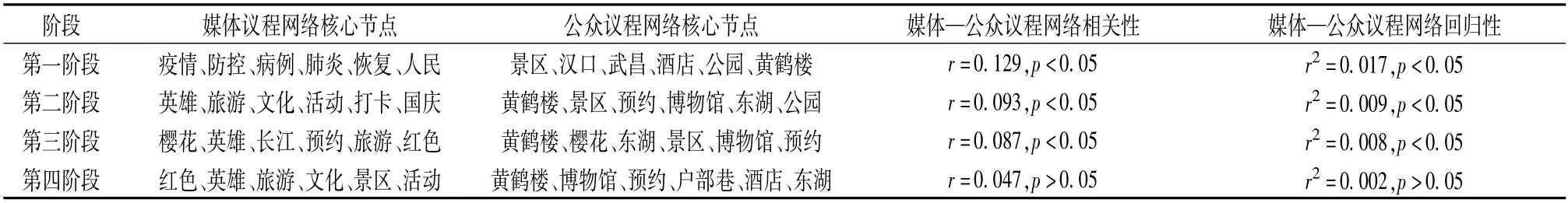

由表7 可知,第一阶段的两矩阵相关系数为0.129,显著性水平小于0.05(Pearson′s r =0.129,p <0.05),这说明媒体议程网络与公众议程网络在统计学意义上是具有相关性的。回归结果显示r2=0.017,p <0.05,该回归系数在统计学意义上是显著的。由此看出,第一阶段媒体议程网络与公众议程网络构成因果关系,特别是在疫情防控、旅游资源的议程设置上,媒体议程对公众议程有显著影响。在该阶段,媒体议程和公众议程在经济恢复和整体形象方面的议程设置相差较大,这说明经济恢复、整体形象等媒体议程的传播效果一般。

表7 4 个阶段议程设置对比Table 7 Comparison of agenda setting of the four stages

2.2.2 第二阶段武汉市旅游形象传播效果评价

第二阶段占据媒体议程网络中心的议程主题包括英雄(643)、旅游(609)、文化(575)、活动(444)、打卡(378)、国庆(371)等,说明官方媒体在武汉市旅游形象的宣传过程中,频繁地将武汉同旅游、文化以及英雄联系起来进行报道,此时官方通过“惠游湖北”政策向外宣传武汉厚重的文化底蕴,并且进一步塑造武汉“英雄”城市的旅游形象,进而促进武汉旅游市场的恢复。占据公众议程网络中心的议程主题包括黄鹤楼(805)、景区(425)、预约(406)、博物馆(400)、东湖(333)、公园(310)等,说明在媒体议程的影响下,公众转移了对武汉疫情的关注,将武汉同地方特色人文类景点联系起来,积极地参与到官方推出的旅游活动中,官方投射形象同公众感知形象基本吻合。

由表7 可知,第二阶段的两矩阵相关系数为0.093,显著性水平小于0.05(Pearson′s r =0.093,p <0.05)。因此,第二阶段媒体议程网络与公众议程网络具有一定的相关性。此外,回归结果r2=0.009,p <0.05 也说明第二阶段媒体议程网络影响了公众议程网络,特别是媒体在旅游资源、旅游活动等议程的设置上效果较好,例如媒体围绕“惠游湖北”活动进行议程设置,而公众议程中也相应地出现了预约、免费等词语。在第二阶段,各级媒体也开始有围绕美食的议程设置来响应公众对武汉旅游形象的感知。

2.2.3 第三阶段武汉市旅游形象传播效果评价

第三阶段占据媒体议程网络中心的议程主题包括樱花(275)、英雄(227)、长江(175)、预约(166)、旅游(156)、红色(151),这说明官方媒体在武汉市旅游形象的宣传过程中,将武汉同春暖花开、东湖等自然风光联系起来进行报道。在借武汉大学火爆的“赏樱活动”向外宣传武汉优美的自然景观的同时,官方媒体还注重凸显武汉“英雄”城市的旅游形象。而公众议程网络中心的议程主题包括黄鹤楼(1 248)、樱花(1 127)、东湖(1 077)、景区(651)、博物馆(629)、预约(595),说明在媒体议程的影响下,公众不仅关注武汉原有的人文景观,也开始了解武汉的自然风光,官方投射形象同公众感知形象基本吻合。

由表7 可知,第三阶段的两矩阵相关系数为0.087,显著性水平小于0.05(Pearson′s r =0.087,p <0.05),说明第三阶段媒体议程网络与公众议程网络具有相关性。回归结果显示,r2=0.008,p <0.05,第三阶段媒体议程网络影响了公众议程网络,特别是旅游资源、旅游活动等议程设置的效果较好,疫情防控、旅游设施与服务、整体形象等议程设置得到了公众的部分感知,效果相对一般。各级媒体围绕美食的议程设置强度增加,并得到了公众的有力响应。

2.2.4 第四阶段武汉市旅游形象传播效果评价

第四阶段占据媒体议程网络中心的议程主题包括红色(629)、英雄(629)、旅游(502)、文化(381)、景区(333)、活动(314)。这说明官方媒体在武汉市旅游形象的宣传过程中借助建党100 周年契机,再度将武汉同历史、文化联系起来进行报道,宣扬武汉的文化底蕴,并进一步强化武汉“英雄”城市的旅游形象。而公众议程网络中心的议程主题包括黄鹤楼(942)、博物馆(618)、预约(424)、户部巷(357)、酒店(352)、东湖(340),与媒体议程网络的议程设置相差较大。

由表7 可知,第四阶段的两矩阵相关系数为0.047,显著性水平大于0.05(Pearson′s r =0.047,p >0.05),说明第四阶段媒体议程网络与公众议程网络不具有统计学意义上的相关性。回归结果显示,r2=0.002,p >0.05,第四阶段媒体议程网络与公众议程网络不存在因果关系,这说明在第四阶段,媒体议程设置的效果较差,对公众议程产生的影响较小,公众对武汉的感知形象仍停留在原有的景区景点上,并未对武汉历史文化、英雄形象等产生积极的响应。

4 个阶段的媒体—公众议程网络的相关性和回归性结果如表7 所示。由媒体—公众议程网络的相关和回归结果可知,疫后前3 个阶段的媒体议程网络和公众议程网络均具有统计学意义上的相关性,而第四阶段的媒体议程网络和公众议程网络不具有相关性。这说明在疫后前3 个阶段,媒体议程设置的效果较好,媒体议程设置与公众议程设置具有较强的一致性;在疫后第四阶段,媒体议程设置的效果较差,未对公众议程设置产生显著影响。

3 结论与讨论

3.1 结论

本研究以优秀旅游城市武汉市为研究对象,选取新冠疫情爆发后一年的媒体和游客在线网络数据,基于议程设置理论,采用社会网络分析法剖析了媒体旅游形象塑造和公众旅游形象感知情况,以及旅游形象的传播效果。主要结论如下:

媒体—公众议程网络不同阶段虽具有差异,但议程具有较强的一致性,媒体议程网络显著影响公众议程网络。通过对不同阶段的分析可知,公众感知的整体城市旅游形象与媒体投射形象偏移较小。例如,官方媒体在第一阶段的议程设置中,频繁地将武汉同疫情防控、经济恢复以及英雄联系起来进行报道,在媒体议程的影响下,公众对武汉的疫情关注度较高,“疫情”这一节点在第一阶段公众议程网络中占据重要地位。第二阶段,官方通过“惠游湖北”政策议程设置向公众宣传武汉厚重的文化底蕴,并且进一步塑造武汉“英雄”城市的旅游形象,这使得公众转移了对武汉疫情的关注,将武汉同地方特色人文类景点联系起来,积极地参与到官方推出的旅游活动中。第三阶段,官方媒体议程将武汉同春暖花开、东湖等自然风光联系起来进行报道,这使得公众不仅关注武汉原有的人文景观,也开始了解武汉的自然风光。

疫后4 个阶段,媒体议程设置的效果依次递减。疫后第一阶段,旅游形象传播效果最好,通过向公众展示武汉市防疫效果和经济复苏情况,为游客塑造了健康、安全和有序恢复的武汉市城市形象,坚定了游客赴汉旅游的信心;疫后第四阶段,旅游形象传播效果最差。根据QAP结果可知,疫后前3 个阶段的媒体议程网络和公众议程网络均具有相关性和因果关系,且4 个阶段的媒体—公众议程网络的相关系数和回归系数依次递减;在疫后第四阶段,媒体议程网络和公众议程网络不具有统计学意义上的相关性。

武汉市官方媒体通过议程设置,强化了公众对疫后武汉市旅游形象的正面感知。新冠疫情爆发后,官方媒体主要围绕疫情防控、经济恢复、旅游资源、旅游设施与服务、旅游活动、整体形象6 个方面进行议程设置,推动公众议程的回应,从而塑造武汉市旅游形象。例如,“惠游湖北”议程传播推动了公众议程的回应,具体表现为公众议程中出现了“预约”“免费”等关键词;国庆灯光秀、樱花游等议程的扩散同样也引起了公众议程的回应,具体表现为公众议程中出现了“樱花”“武汉大学”“美好”等关键词。通过媒体对武汉旅游形象的塑造和传播,公众对武汉旅游形象的感知由新冠肺炎疫情爆发初期的紧张恐惧逐步转变为正面良好的感知。

3.2 讨论

本研究验证了媒体议程网络对公众议程网络的显著影响,肯定了媒体宣传对于大城市旅游形象塑造和传播效果的认可。但主题形象的精准塑造和有效传播,离不开同主题旅游活动的打造,并需要及时关注公众的感知效果,否则便会造成形象的感知悬浮。武汉市官方媒体在四个阶段的议程设置中均以“英雄”作为其重要的议程主题,主流媒体多用“英雄城市”来形容武汉。“英雄”这一议程主题在4 个阶段的公众议程中有所回应,但均未成为公众议程网络的中心议题,这说明“英雄城市”这一新的议程设置未能通过“塑造—传播”路径顺利同公众对武汉旧的形象感知相融合,造成“英雄”形象的感知“悬浮”。

就研究过程的分析来看,可能的原因有:第一,不同阶段“英雄”作为从属的议程出现,虽不断在政治话语中得以强调,但缺乏同旅游系列活动和相关政策宣传的连接,使得公众“只知其表,不明其里”;第二,公众的传播权力在形象塑造过程中被弱化甚至是忽视,自上而下的“英雄”形象的建构缺少同普通民众的连接,大大削弱了“英雄”城市的形象感知;第三,关于“英雄城市”的形象设置多停留在官方话语中,主要通过线上的新闻报道进行形象的建构,叙事是整体的、宏大的,而游客接收到的形象是具体的、片面的,涉及食住行游购娱等各方面[9],因而造成了“塑造—传播”的形象差异;第四,以新冠疫情为代表的公共卫生事件影响的不仅仅是武汉市,在第二阶段后,以“英雄”为主题的形象塑造已失去了其独特性,只有打通“塑造—传播”过程,通过更为具象化的旅游体验活动设置进行“英雄城市”形象塑造才能够解决宣传效果滞后甚至悬浮的问题。

从理论研究角度来讲,本研究引入议程设置理论对疫后武汉市旅游形象感知效果进行评价,这丰富了旅游形象研究的视角,为从网络化途径研究认知逻辑的媒介效果提供了可能[39]。其次,本研究通过对议程设置理论和社会网络分析法的综合运用,直观地展示了官方媒体旅游目的地形象的议程设置同公众对旅游目的地形象感知议程设置之间的相关性和异质性,清晰地研判了官方议程设置的传播效果,为议程设置理论在旅游研究中的应用贡献理论成果。

此外,本文也对武汉市城市旅游形象“塑造—传播”的未来实践和其它城市旅游形象的成功塑造和传播具有一定的现实启发。现阶段官方媒体的传播模式以单向传播为主导,仍呈现“以我为主”的姿态发布新闻[59],媒体议程设置过程中未能充分关注和利用公众议程网络以实现双向传导。已有研究显示,在信息搜索过程中,旅游者更倾向于使用和信任点评、游记等非DMO 控制型信息源[60],其中,网络意见领袖[61,62]在网络虚拟社会中的信息扩散、观念传播和行动动员等方面扮演着至关重要的角色[63]。因此,城市旅游形象的传播应当充分重视非DMO控制型信息源,开展同相关领域的专家、意见领袖群体的合作。通过正面的引导,使得公众积极创造内容,实现自下而上的旅游形象的建构,进而能够促进城市旅游形象的传播。

但本研究也存在一定的局限,主要体现在媒体和公众议程的数据源来自文本数据,未能涵盖包括图片、视频和音频等多类型要素在内的传播内容。未来的研究,可进一步解析不同传播方式和传播类型在旅游形象塑造和传播中的效果;同时,未来的研究还可纳入多主体进行研究,探究旅游目的地形象议程设置的话语体系及其权力分配、协商,以及中国语境下的旅游目的地网络议程设置的特殊性和历史演变过程。

(致谢:感谢中山大学旅游学院刘逸老师对该研究提供的指导和帮助。)