国际视野下教育史研究的热点主题、演变特征以及前沿预测

李先军 孙 莉

(华中师范大学教育学院,湖北 武汉 430079)

一、前言

伴随着社会转型与经济全球化进程的不断加深,各国相互依存、相互影响的程度也在逐渐增加,“国际化”趋势益发增强。 教育国际化已成为一个国家在国际意识与开放观念的指导下,向世界各国寻求优质教育资源、提高人才培养质量以及促进本国教育改革与发展的必由之路。 当前,我国教育国际化推进速度较快。 然而,作为教育学的分支学科,关于教育史研究的国际化成果却相对较少。 坚持教育史研究的国际视野,关注国际教育史研究的动态,不仅可以增进我国教育史学者对国际学界教育史研究成果的理解,还将有助于丰富我国教育史学科的研究范式、扩大研究视野,对促进教育史学科的发展具有积极意义。

信息科学与互联网技术的快速发展,为国际教育史研究成果的可视化分析提供了有力的支撑工具。本研究的文献数据来源于Web of Science 数据库,在Web of Science 核心合集数据库中以六种教育史类英文期刊名称进行检索,即《教育史研究》(Paedagogica Historica)、《教育史季刊》(History of Education Quarterly)、《教育史》(History of Education)、《教育史评论》(History of Education Review)、《教育史与儿童文学》 (History of Education and Children Literature)、《教育史研究—加拿大》 (Historical Studies in Education-Canada),检索时间设置为2000 年1 月1 日至2022 年9 月7 日,共检索到4 168 条结果。 这六本英文期刊虽均为西方国家创办,但在论文收录上不拘国别,世界范围内优秀的教育史研究成果均可发表,所以在一定程度上可以反映国际教育史研究的整体走向。 由于收录时间和期刊创办时间的不同,检索到的文献数量具有一定差异。 通过对总体文献数据进行去重清洗和标准化处理,共得到4 099 条文献记录,以此为基础分析数据。

相较于同类型的其他研究,本研究选取了更长时段的文献数据,采取了新的研究方法。 本文根据多篇文献的共被引关系形成的文献共被引聚类,呈现当前国际教育史研究领域中主流研究的热点问题;利用科学计量学方法的逐年聚类功能得到逐年文献共被引聚类,对每年的研究主题进行比较与分析,可较为科学、客观地解构教育史研究主题的演变特征,展示该领域在一段时间内的变化规律;结合施引文献,分析表征网络结构变换程度的三个计量指标,即模式性变化率(△M)、聚类间链接变化率(△CLw)和中心性分散度(△Ckl),测度知识基础网络的结构变换情况,较为客观地探测出国际教育史领域的研究前沿和未来发展趋势。

二、国际教育史研究的热点主题

在某一知识领域文献中某一关键词出现的频率越大,则说明该关键词所映射的研究主题是该领域的研究热点。 本研究对4 099 条文献数据进行关键词聚类操作后共得到ClusterID 为0-12 的十二个聚类集群,数字越小,表示聚类中包含的关键词越多,每个聚类由多个紧密相关的词组成。 通过对重复词进行剔除和对关键词进行总结概括,本研究将国际教育史研究的热点主题定位于教师教育(teacher education)、后殖民主义教育(postcolonial education)、新教育运动(New Education Movement)三个研究主题(图1)。

图1 国际教育史研究关键词聚类图谱

(一)教师教育

根据LLR 算法提取的标签词来看,size 最大的Cluster0 聚类集群中的关键词主要包括教师教育(teacher education)、教师培训(teacher training)、教师角色(teacher role)、教师档案(teacher archives)、女性教育工作者(women educators)等,可以看出教师教育是国际教育史研究的热点之一。 运用CiteSpace的中心性计算功能对数据进行运算,随后综合被引频次(cited frequency)和中心性(centrality)两个指标,选取排名前20 的文章可以分析得出教师教育研究热点中受关注度和影响较高的文章。 2010 年,罗伯托·萨尼(Roberto Sani)发表了一篇名为《乔利蒂时代意大利的学校政策和教师培训》(School Policy and Teacher Training in Italy in the Giolitti Age)的学术论文,受到了教育史研究者的广泛关注:该文中心性为0.07,被引频次为14。 文章探讨了20 世纪初期意大利在面对快速而深刻的社会变革所提出的扫盲和大众教育需求时,尝试了新的组织形式的专业教师培训,对教师角色和教师教育提出了新的要求,作者认为此次改革对意大利的发展具有重大的教育、文化和政治意义。[1]理查德·奥尔德里奇(Richard Aldrich)回顾了伦敦大学教育学院(Institute of Education,University of London)在1902 年成立后不久就成为英国研究教育和培训教师的主要机构的经过,并探讨了“新教育”(New Education)运动对教师教育与培训的方式和内容的影响。[2]西蒙妮塔·波伦吉(Simonetta Polenghi)通过分析复辟时期米兰师范学院(Normal School of Milan)及其院长弗朗西斯科·凯鲁比尼(Francesco Cherubini)的行为档案以及候选教师的考试档案,对1814—1859 年间米兰小学教师培训形式的创新与改进展开研究。[3]历史学家德里克·阿尔里奇(Derrick P.Alridge)通过口述历史和档案研究,对1950—1980 年间马里兰州(Maryland)、弗吉尼亚州(Virginia)、北卡罗来纳州(North Carolina)、南卡罗来纳州(South Carolina)和乔治亚州(Georgia)的教师教学活动进行研究,目的是调查教师作为社会变革推动者的角色在民权运动中的作用。[4]在最近的研究中还有学者就美国教师队伍中黑人教师比重急剧下降的现实追溯政策上黑人教师队伍的过去、现在和未来,并认为黑人教师的减少将对学校和社区产生消极影响。[5]教师教育是教育史研究的重要主题之一,并且随时间的推移将继续作为热点主题之一被持续关注。

(二)后殖民主义教育

第二大聚类集群Cluster1 中的标识词包括帝国(empire)、殖民地(colonial)、教育(education)、后殖民(postcolonial)、印度(India)、刚果(Congo)、基督教(Christianity)等,通过回顾文献发现该聚类代表了教育史研究的另一热点主题,即后殖民主义教育。 一些受后殖民主义思想影响的学者认为殖民主义的破坏性影响在非殖民化之后仍然持久存在,因此后殖民主义者要求通过研究来揭露和解决殖民活动对被殖民国家的社会、文化、政治、经济、心理以及教育所产生的不良后果问题。 加布里埃拉·欧森巴赫(Gabriela Ossenbach)和玛丽亚·德尔·马尔·波佐(María del Mar del Pozo)对后殖民主义及其在拉丁美洲教育史研究中的影响进行了讨论,分析了拉丁美洲和伊比利亚教育史学中后殖民研究的现状,从后殖民主义、跨国和文化转移三个视角指出当前值得纳入这一领域的研究方向;同时,还分析了西班牙教育史学的发展轨迹与葡萄牙教育史学的关系。[6]乔伊斯·古德曼(Joyce Goodman)等人合著的《“海外帝国”与“本土帝国”:后殖民与跨国视角下教育历史中的社会变迁》(“Empires overseas”and“Empires at home”:Postcolonial and Transnational Perspectives on Social Change in the History of Education)对英国教育史协会2007 年举办的国际研讨会所收录论文进行了综述与评析,认为教育史学界已经形成了以“海外帝国”和“本土帝国”对教育与社会变革进行关注的双重研究取向,反映了教育史学的最新发展,即从“中心”到“边缘”的单向流动,构成了“殖民”“帝国历史”以及“教育与帝国”的研究框架,推动了教育与帝国史的国际研究。[7]该文自发表后被引频次40,中心性0.06,综合来看已属于该研究主题的知识基础。 蒂姆·艾伦德(Tim Allender)则就印度教育研究中后殖民主义学术发展的新动向进行了研究与论述。[8]奥索利亚·凯雷斯蒂(Orsolya Kereszty)考察了与国际教育史常设会议(ISCHE)和英国国际教育历史学会密切相关的英国后殖民主义理论自20 世纪80 年代以来在教育史研究领域中越来越受重视的原因,以教育史上的后殖民主义视角探讨国际背景下后殖民主义教育研究的问题和趋势。[9]安娜·马德拉(Ana Madeira)展示了葡萄牙、法国与英国的殖民教育话语是如何影响非洲学校教育理论原则的建立,以及试图分析将“同化”“文明使命”“适应性教育”和“边做边学”等概念挪用到殖民地教育话语中的不同方式。[10]凯伦·赫尔斯塔特(Karen Hulstaert)研究了法语在刚果教育体系中的地位,通过学生的口述史,在后殖民主义视角下探讨法语对刚果学生记忆和学习的影响。[11]露丝·沃茨(Ruth Watts)采取了与上述关注被殖民国家教育发展不同的视角,分析帝国主义对19 世纪英国社会生活与教育的影响,通过研究发现“帝王凝视”助长了西方优越感主导的文化傲慢,企图对异国实行“文明化”统治,且这种思想潜藏在教育系统之中。[12]现今虽然国际关系相对缓和,但文化霸权主义仍然存在,西方强国不断向外输出其思想和观念,使得他国文化传统和青年的思想逐渐“被西化”。 因此,在这种情况下后殖民主义教育研究备受关注。

(三)新教育运动

Cluster2 中最大的标识词为新教育(New Education),同时该集群中还包含教育改革(educational reform)、新学校(New School)、20 世纪初(early 20th century)等关键词,回顾文献探明该聚类为19 世纪末到20 世纪初在西方兴起的教育改革运动,即新教育运动的研究集群。 该集群的出现也表明,虽然新教育运动业已结束,但其对传统教育的反思和为教育教学提供的新模式,对西方教育发展产生了广泛而深刻的影响,其精神甚至延续至现今的西方教育理念之中。 作为一场意义重大的教育改革运动,新教育运动如今仍然是教育史研究的热点主题。 学者们对新教育运动的研究范围十分广泛,有学者对新教育运动在不同国家的反应与影响进行研究,如安德烈斯(María del Mar del Pozo Andrés)和布拉斯特(J.F.A.Braster)细致分析了新教育运动在西班牙教育改革中扮演的角色,并将其分为三个发展阶段:在第一阶段(1936—1949 年)新学校受到了广泛的批评和压制;第二阶段(1950—1962 年),年轻一代的西班牙教育家发起了新学校的重建运动,并对新教育理论无条件接受;第三阶段(1963—1976 年),新教育改革随着《教育总法》(General Law of Education)的颁布而达到高潮。[13]胡里奥·鲁伊斯·贝里奥(Julio Ruiz Berrio)等则根据西班牙1898—1976 年的教师培训学院教育史手册考察新教育运动对整个20 世纪西班牙的教育思想和教学实践的影响。[14]马洛斯·霍恩坎普(Marloes Hoencamp)等人基于菲利普·亚伯拉罕·科恩斯塔姆(Philipp Abraham Kohnstamm)的新教育思想分析其对荷兰教育改革产生的影响。[15]安托万·萨沃耶(Antoine Savoye)就新教育运动对法国中学教育的教学方法、教学原则、教育目标等方面的影响进行了论述。[16]德斯皮娜·卡拉卡塔萨尼(Despina Karakatsani)考察了20 世纪初希腊对新教育理念与原则的引入,侧重分析这一运动对希腊教育家的影响。[17]除了研究国别间的差异外,还有学者以某一学院为例探析新教育运动的具体表现,如理查德·奥尔德里奇重点介绍伦敦大学教育学院四位新教育代表的实质性贡献,即约翰·亚当斯(John Adams)、珀西·纳恩(Percy Nunn)、苏珊·艾萨克斯(Susan Isaacs)和弗雷德·克拉克(Fred Clarke),得出的结论表明这一时期新教育、知识转化和教育学院之间关系的复杂性[18];查尔斯·海姆伯格(Charles Heimberg)则对一所小型的私立学校——费雷尔学校(Ferrer School)在新教育运动影响下的教育原则、教学内容、教学形式的改革进行了分析。[19]此外还有关于新教育运动对女性教育的影响[20]、对新教育运动本身与政治制度和意识形态关系的阐释[21],以及新教育中产生的新的儿童形象的分析[22]等不同视角的研究,呈现出新教育运动在教育史研究中经久不息的研究热度。

三、国际教育史研究的演变特征

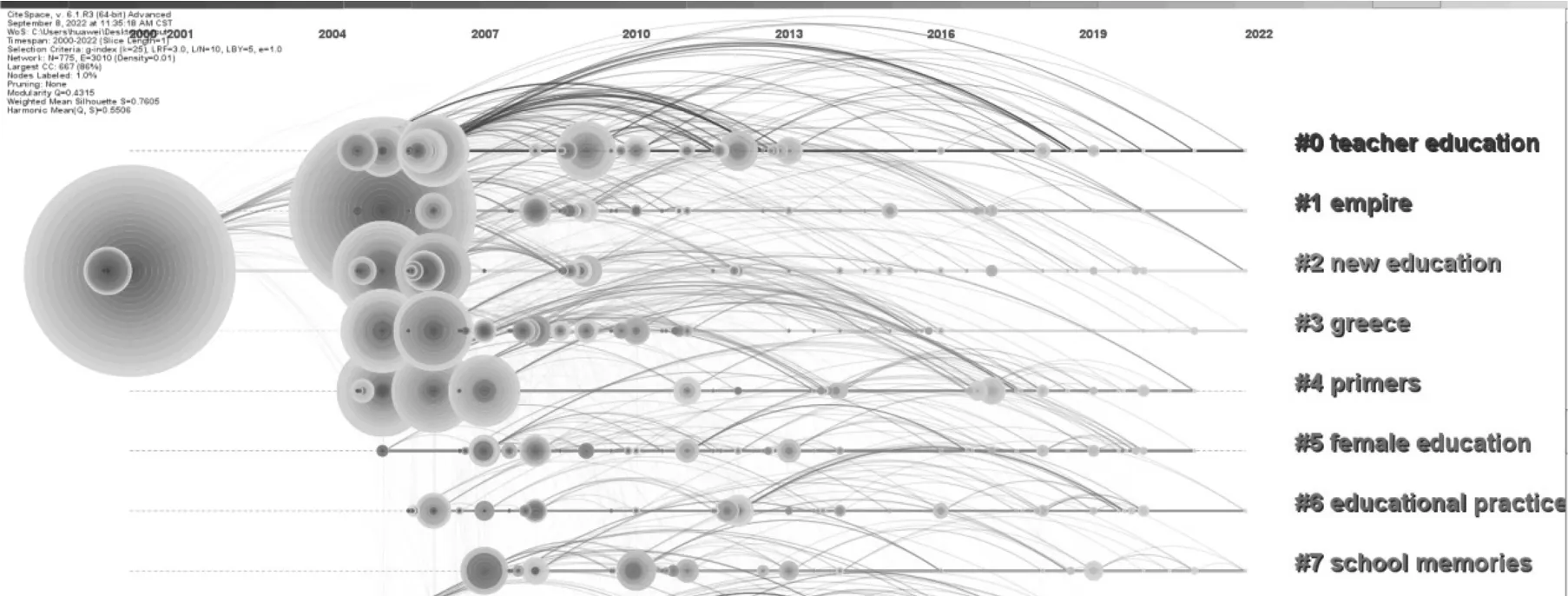

演变即事物在一段时间内的发展变化。 本文运用可视化工具的逐年关键词聚类功能,将节点标签设置为关键词,数据运行后得到每一聚类集群中每一年的关键词聚类,通过文献共被引分析,探寻国际教育史研究主题的演变特征。 由于部分年份文献数据较少,关键词无法凝聚成类,因此本文仅分析国际教育史研究主题在2009—2022 年间的演变特征,具体如图2 所示。

(一)由分散走向凝聚:教育史研究视野由国别史向全球史转向

各民族国家在经济、文化、科技等方面的相互交流与渗透即被称为“全球化”。 世界范围内交流互联性的增长带来了越来越多的新发展,致使史学研究的注意力也逐渐由“以民族国家为中心”的传统史学视野转移到“全球史”的新视角之上,教育史研究也概莫能外。 由国际教育史研究主题的逐年分布图可以看出,以2014 年为时间分隔点,之前文献的关键词有“拉丁美洲”“魁北克”“威尔士”“新西兰”等具体国家名称,皆是关于某一国家或地区的教育历史分析;而2014 年开始出现“世界制度化”“跨国史”“国际理解”“全球教育”等关键词,呈现出教育史研究主题逐渐由国家分散性向全球整体性凝聚的特点,说明以全球视角审视教育领域已经成为不可避免的新趋势。

国际联盟的教育组织在教育全球化发展中扮演着沟通、协调、交流、合作以及引领等多种重要角色,因此也成为教育史研究关注的核心主题。 埃克哈特·福克斯(Eckhardt Fuchs)回顾了20 世纪20 年代国际联盟(League of Nations)作为一个国际政府机构为全球教育网络的构建所做的各项努力,以及成立了多个全球教育联合机构,为在全球范围内共同探讨儿童福利、大学关系、课程改革以及新媒体在教育领域的应用等议题提供了交流的桥梁。[23]乔伊斯·古德曼(Joyce Goodman)追溯了英国女校长协会(English Association of Headmistresses,AHM),与女性教育家、妇女组织、教育组织以及在战时致力于国际和平的国际组织之间的联系网络,通过曼彻斯特女子中学(Manchester High School for Girls)设置的国际课程和国联活动,分析该协会日益增长的国际主义取向是如何与对英国帝国使命的旧有关注相联系的。[24]此外,古德曼以三位女性教育家在世界范围内流动与工作的实践,讲述了女性在社会空间中的地位以及在教育工作中面临的种种困难,以此呈现诸如人性、国际和世界主义等术语的挑战以及它们对性别、种族、宗教、国家和阶级关系的无声编码。[25]马塞洛·卡鲁索(Marcelo Caruso)则以国际社会学领域为“全球化”的理论建构所定义的三个关键维度——“世界体系”“世界社会”“世界政体”为理论基础,体现其对跨国教育领域的出现、传播和制度化提供的卓有成效的见解,并以其提出的各种促进全球化进程的媒介说明全球教育史研究在整体中侧重“片段”的独特视角。[26]学者对教育国际化机制历史的研究以及相关会议和出版物的增加,表明了教育史在过去几十年里对全球化现象的关注。 2012 年国际教育史常设会议(the International Standing Conference for the History of Education)、儿童和青年史协会(the Society for the History of Children and Youth)和残疾人史协会(the Disability History Association)进行了首次联合,举行了一次关于教育国际化的国际会议,与世界范围内的500 名与会者共同讨论全球和跨国教育问题。[27]对全球史的关注也呈现了国际教育史研究主题的演变。

(二)由精英转向民众:教育史研究对象向儿童、女性、少数族裔等边缘群体转移

法国年鉴学派提出将历史研究的视野移向民间基层和广大民众,后现代主义提出对共相的拒绝,以及新文化史和后结构主义的学术成果的发表,呈现出历史研究对象的多元化特征,刺激了对黑人、拉丁裔、女性、儿童、后殖民、视觉材料、空间建筑等与传统史学对象相比更为边缘的对象的关注。 史学研究视野的下移也带领着教育史研究的目光从精英人物、大教育家转向儿童、女性以及少数族裔等边缘群体的教育历程上来。 由图2 可以看出,虽然教育史研究并没有放弃对宏观的教育思想和教学方法的追逐,但对儿童教育、女性教育以及少数族裔的关注也越来越显著,诸如关键词“女性教育”“女童教育”“儿童图书”“儿童科学”“黑人教育”“非裔美国人思想史”等,表明边缘群体的教育历史正在被教育研究者们挖掘出来,逐渐成为研究的中心。

根据文献被引频次和中心性两个指标分析得出,斯蒂芬·帕克(Stephen G.Parker)的《教他们祈祷阿姨:1940—1961 年BBC 的儿童祈祷时间》)(Teach Them to Pray Auntie:Children’s Hour Prayers at the BBC,1940—1961),迪尔德雷·拉夫特里(Deirdre Raftery)的《爱尔兰女性教育中修女的“使命”:从1850 年至1950 年》)(The“Mission”of Nuns in Female Education in Ireland,c.1850—1950)以及凯文·迈尔斯(Kevin Myers)的《教育史上的移民和少数民族》(Immigrants and Ethnic Minorities in the History of Education)都是近年来边缘群体教育史研究上较受关注的文章。 斯蒂芬·帕克追溯了特定广播节目“儿童祈祷时间”(Children’s Hour Prayers)的起源和发展,探讨了成人与儿童之间的关系是如何在广播的影响下改变的,以及关于教导年轻人祈祷的最佳方法的争议如何肯定了成熟地对待儿童、重视他们的宗教经验并与他们进行真实沟通的重要性,作者在结论中提出广播节目“儿童祈祷时间”是20 世纪60 年代后学校宗教教育发展的先驱。[28]迪尔德雷·拉夫特里从修正主义的观点出发,认为宗教团体的精神动力体现在责任、天职和使命的行为上,修道院教育的目的与官方“国家”教育计划的目的截然不同,通过对这些目的的再审视,可以对爱尔兰的女性教育有一个更平衡的理解。[29]凯文·迈尔斯认为对战后欧洲移民和少数民族教育经历的研究是欧洲教育史上的一个重大空白,并且仅有的该主题的研究很大程度上局限于围绕同化、文化多元或融合的概念对政策变化进行简要叙述,因此他提出通过更多地关注战后欧洲移民与少数族裔群体包括爱尔兰人、波兰人、西印度群岛人、黑人、亚洲人或南亚人的生活,特别是对新身份的构建以及为其提供教育的不同机构的特别关注,对移民和少数族裔的教育历史进行实质性研究。[30]对边缘群体教育史的关注也为教育史研究提供了新的发展方向,关注下层、着眼民间,扩大了教育史学的研究视野。

(三)由单一趋向多元:教育史研究的史料观念向大史料观进发

兰克史学由于过于绝对地看待历史的客观性,且研究范围狭窄、方法单一等弊端在19 世纪末20 世纪初受到了史学家的质疑,随之取而代之者为异彩纷呈的“新史学”流派。 新史学鼓励历史研究与社会科学和人文科学分支合作,提倡向外开拓新的史学研究领域;而在新史学由于过分强调社会学分析方法和计量方法而出现危机时,“新叙述史”出现将“历史研究的问题从经济和人口转向文化和情感”[31],并强调人类学和心理学合作。 西方史学流派的演进开拓了历史研究的视野,簇生了新的研究对象,革新了研究范式,并扩充了历史研究的史料来源。 扩大史料范围,重视对官方档案之外的民间史料的搜集,教育史研究领域也逐渐形成了大史料观。 图2 中的关键词如“电影”“儿童画”“广播媒体”“口述史”“生活史”“空间历史”“教育空间”“学校建筑”“学校记忆”“集体记忆”“公共记忆”等,都体现了教育史研究大史料观的逐渐形成。

国际教育史研究对新史料的关注度越来越高,且不断以新视野挖掘历史事实并产生新的历史理解。理查德·奥尔德里奇将神经科学引入教育史研究领域,他认为教育已经取代了人类进化中的自然选择,符号表征、语言、记忆、写作、印刷、基于屏幕的交流和各种改变情绪的活动已经并正在重新塑造人类的大脑,因此,应从更长远的历史角度出发,认识到大脑是一种错综复杂的东西,而教育史学家可以帮助解释神经可塑性的局限性和困扰正规教育系统的一些基本问题。[32]根据中心性和被引频次来看,该文自发表以来深受关注。 伊恩·格罗夫纳(Ian Grosvenor)和凯文·迈尔斯(Kevin Myers)运用20 世纪70—80 年代的摄影以及电影作品解构种族化话语中被定型的黑人身体,进而分析这些历史是如何与教育领域中反种族主义政治的历史“交织与重叠”的。[33]凯瑟琳·伯克(Catherine Burke)通过对学校建筑和学校物质环境进行分析,进而探索教育空间对学校教学和学生学习、活动以及成长的影响。[34]莫娜·格里森(Mona Gleason)针对“身体”如何成为教育史的研究内容以及具身化在教育史上的核心作用进行了回顾,旨在为有关教育史中身体的新问题、新理论和新方法奠定基础。[35]杰罗恩·德克(Jeroen J.H.Dekker)论述了图像作为史料对教育史和儿童史研究的价值。[36]玛丽-海伦·布鲁内特(Marie-Helene Brunet)通过1980 年以来的加拿大女性对学校和集体的回忆录分析女性教育在加拿大教育发展过程中的地位。[37]朱里·梅达(Juri Meda)将学校记忆作为具体的研究对象,通过官方纪念活动和公共庆祝活动的集体记忆、公共记忆以及文化记忆,探寻其中的教育记忆。[38]此外,还有以传记、教具、博物馆等为研究史料的文献,在此不一一赘述。 将记忆、口述历史、空间建筑、视觉材料等边缘史料容纳到教育史研究中,不仅体现了教育史研究视野的扩大,也表明教育史研究正从教育政策、教育改革等宏大叙事转向对人的关怀,将普通民众的教育历史置于研究的重要位置。

四、国际教育史研究的前沿预测

文献共被引分析主要体现了被一篇文献引用的参考文献之间的结构特征、分布及利用等规律,因其具有较强的延时性,可进行学科领域的研究现状与历史演化分析,但不利于对研究领域的前沿主题进行实时追踪和潜在预测。 因此,要想对国际教育史研究的潜在前沿主题进行预测,则需对引文网络结构变换模型进行分析。 该模型的分析原理基于在引文网络中,某一篇施引文献的出现改变了网络的引文轨迹,同时,这些轨迹跨越了不同的研究主题边界,从而改变了网络的原有结构,即可视该文献为可能引动新的研究变革的潜在标志,该文献所在聚类则可认为将成为未来研究的前沿主题。[39]运用科学计量学方法对国际教育史研究的4 099 条数据进行施引文献网络运算,得到模式性变化率(△M)、聚类间链接变化率(△CLw)和中心性分散度(△Ckl)三个可表征引文网络结构变换程度的计量指标,可用于测度网络结构变换程度。[40]基于运算得出的结果,本文将以模式性变化率(△M)为主,以聚类间链接变化率(△CLw)和中心性分散度(△Ckl)为辅,探测教育史研究中具有潜在影响力的文献,进而分析未来教育史研究的前沿趋向。

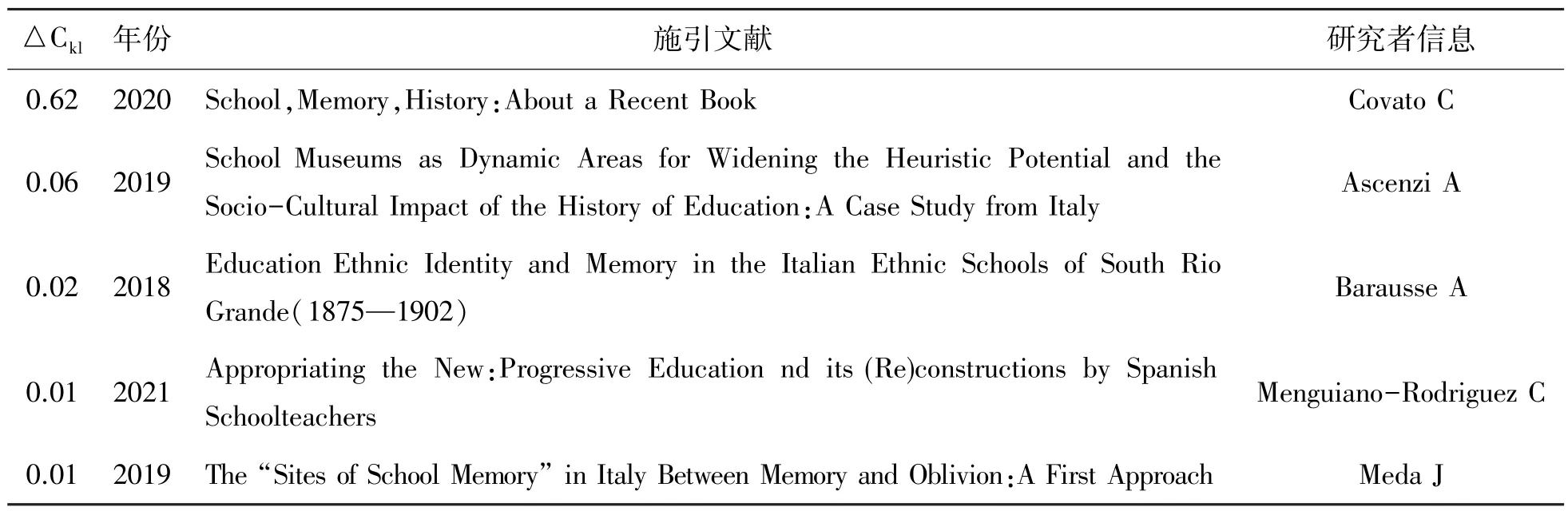

通过结构变换分析,运算得到△M 指标排名靠前的10 篇施引文献(表1),△Ckl指标前五的5 篇施引文献(表2),和△CLw指标大于0 的2 篇施引文献。 由△M 值排名靠前的施引文献的主题内容来看,引发网络结构变换的潜在前言主题主要包括“教育记忆”“教育博物馆”“教育空间”和“神经科学教育”等四类,其中“教育记忆”相关施引文献4 篇,“教育博物馆”主题相关文献4 篇;由△Ckl值排名的施引文献内容来看,对基础网络中原有节点的中心度分布情况影响最大的研究主题为“教育记忆”和“教育博物馆”;而仅有的2 篇引文跨度超越同一聚类的△CLw文献正与高△M 值和高△Ckl值的文献重合,主题内容同为“教育记忆”和“教育博物馆”,说明这两个主题容易引起教育史领域研究方向的转变。 同时,△CLw和△Ckl的施引文献均包括在△M 的施引文献中,说明三者之间的关系较为密切。 综合△M、△Ckl、△CLw三个分析指标进行预测,在未来的教育史研究中“教育记忆”与“教育博物馆”将成为具有潜在力量的前沿主题。

表1 △M 前10 篇施引文献及其相关研究者信息表

表2 △Ckl前5 篇施引文献及其相关研究者信息表

(一)“教育记忆”研究

20 世纪七八十年代,随着新文化史、社会史等新的史学转向的出现,史学研究者的视野开始下移,“记忆”作为一种新的历史资料逐渐受到关注,“记忆史”逐渐成为一股研究热潮,同时引发了教育史学家对“教育记忆”的兴趣,随即教育记忆成为教育史研究的新方向。 虽然针对“记忆”作为主观色彩浓重的史料具有不确定性和不真实性的批评和怀疑的声音一直存在,但将“教育记忆”作为教育史追溯过去、还原真实教育场景的史料来源的尝试已成为教育史研究者的研究方向之一。 在上述三个指标中△M 值和△Ckl值均排名第一的施引文献是Covato C 等的《学校、记忆、历史:关于最近的一卷》(School,Memory,History:About a Recent Book),说明该文献对引文网络结构变换的影响力最大。 这篇文献介绍了一项以口述记忆为研究资料的最新研究,作者通过收集教师和校友的口头证词,展示了20 世纪马尔凯地区小学的诸多教育场景,如体罚、教师培训和学校改革等;此外,这篇文献还论证了记忆和口述资料在教育史研究中的重要作用,即补充官方档案重构“真实历史”。[41]除此之外,对网络结构变换具有潜在影响力的且关于“教育记忆”的施引文献还包括,阿尔贝托·巴劳斯(Alberto Barausse)通过庆祝爱国周年纪念日和其他学校纪念活动的记忆实践来验证意大利民族学校在构建民族身份认同中的作用和功能[42];卡洛斯·门吉亚诺-罗德里格斯(Carlos Menguiano-Rodríguez)通过教师记忆传记分析进步主义教育思想对西班牙学校教师教学实践的影响[43];萨尼(Roberto Sani)和梅达(Juri Meda)介绍了一个2019 年至2021 年期间由研究项目“社会感知与集体表征之间的学校记忆(意大利,1861—2001)”(School Memories between Social Perception and Collective Representation)推动的构建教育记忆数据库活动,该研究项目旨在通过创建门户网站www.memoriascolastica.it 以及8 个与学校记忆多种形式有关的数据库,将学校记忆与个人记忆、集体记忆、公共记忆结合起来共同构建学校历史研究实践,其目的是促进教育史受众社会化,并试验新的教育历史成果传播形式。[44]综合看来,“教育记忆”这一研究主题对教育史知识网络结构的改变具有极大的潜在影响力。

(二)“教育博物馆”研究

教育博物馆是对教育历史呈现最系统、最直观、最易接受的形式,但在以往的教育史研究中却一直处于边缘地位,然而当前博物馆已经具有与外部社会互动并创造文化、经济和社会价值的关键功能。 作为扩大教育史受众和提升教育史社会文化影响力的重要空间载体,教育博物馆逐渐受到西方教育史研究者们的关注。 安娜·阿森齐(Anna Ascenzi)以马切拉塔大学(Macerata University)“保罗和奥内拉里卡”学校博物馆(“Paolo and Ornella Ricca” School Museum)为例,探究作为教育遗产的大学博物馆的重要功能,即促进大学和学术研究向公民社会开放,传播最具创新性的教育历史研究成果;推广教育遗产的意蕴和价值观,使其成为可参与和可学习的系列文化资产;使教育史学科作为一种专门的知识更有价值,通过教育博物馆遗产,在学术界表达一种新的特性和更积极的作用。[45]朱里·梅达(Juri Meda)则从皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)和保罗·康纳顿(Paul Connerton)分别提出的记忆的场所(lieux de mémoire)和场所记忆(place memory)的范畴出发,将“学校博物馆”“校舍博物馆”“教室博物馆”“历史悠久的学校”“被遗忘的学校”(即已经倒塌的学校)视作五种“学校记忆场所”,以探究那些产生创新教育经验的空间孵化器的历史。[46]欧亨尼奥·奥特罗-乌尔塔扎(Eugenio Otero-Urtaza)以西班牙著名的教育家曼努埃尔·巴托洛梅-科西奥(Manuel Bartolomé Cossío)1882 年穿越法国、瑞士、奥匈帝国、德国和比利时的旅行日记为索引,剪切了19 世纪80 年代初欧洲教育博物馆状况的主观快照。[47]玛丽亚·何塞·雷波洛·埃斯皮诺萨(María José Rebollo Espinosa)考察了八所西班牙大学教育博物馆在教育历史遗迹陈列上如何致力于性别平等和消除性别歧视上的作用,作者认为必须在教育博物馆类机构中采用性别观点,旨在制定更具批判性、包容性和现实性的记忆政策。[48]上述四篇施引文献△M 值均为100,其中安娜·阿森齐和朱里·梅达的两篇文献△M、△Ckl、△CLw三项指标均大于零,说明其对知识基础网络结构变换具有潜在影响力,且聚类间交叉属性较强,并对基础网络中原有节点的中心度分布情况影响也较大。 综合来看,“教育博物馆”这一研究主题具有相对较强的潜在力量,极易成为教育史未来的前沿研究主题。

上述施引文献发表时间均为近五年,这也符合普莱斯(Derek J.de Solla Price)对研究前沿的定义,根据普莱斯的说法,“研究前沿建立在最近的工作之上,网络变得非常紧密”[49]。 研究前沿代表了一个研究领域最先进的思想。 综合分析知识基础网络变换的模式性变化率(△M)、聚类间链接变化率(△CLw)和中心性分散度(△Ckl),规避了从施引文献或被引文献的单一视角对教育史研究前沿预测的不足,从而以更全面、科学的综合数据探测未来具有潜在影响力的前沿主题,对知识领域研究前沿和预测未来发展新趋势具有重要的意义。

五、结论分析

基于文献共被引网络分析和引文结构变换模型,本文对国际教育史研究领域的热点主题、演变特征以及未来潜在研究变革进行了探析,以期为我国教育史研究的未来走向提供借鉴。

(一)教育史研究主题显现全球转向、文化转向以及视觉转向特征

伊格尔斯(Georg G.Iggers)将20 世纪历史学的发展分为三个阶段:一是早期阶段,历史学作为一种专业规范诞生;二是中期阶段,历史学面临社会科学的挑战;三是历史学与后现代主义的挑战。[50]在社会科学和后现代主义的影响下,历史研究逐渐跨越了国别、精英和官方档案的边界,先后出现各种史学流派。20 世纪60 年代以来,受福柯(Michel Foucault)和德里达(Jacques Derrida)等后现代理论家思想的影响,历史学科积极吸纳人类学和语言学等学科的研究方法创立了新的研究范式,引发了史学研究的“文化转向”,将文化分析引入社会史研究,促使了史学研究视野的下移,面向普通群众。 彼得·伯克(Peter Burke)认为,欧美“社会文化史”的已有研究成果主要论题有七类,即物质文化史、身体史、表象史、社会记忆史、政治文化史、语言社会史、行为社会史。[51]20 世纪80 年代由索亚(Edward Soja)发起的后现代地理学研究,将列斐伏尔(Henri Lefebvre)的思想引入空间文化研究以及社会科学与人文科学的语言学转向,随着研究的逐渐深入,“空间转向”浸入各个领域,包括全球化、城市化、国家空间、建筑学,乃至女性主义问题,等等。[52]20 世纪90 年代,随着文化转向与后现代主义的深度融合,激发了“视觉转向”的出现。 同时,全球化理论的兴起为处于困顿的西方史学写作注入了新鲜血液。 林·亨特(Lynn Hunt)认为,作为一种研究范式的全球化关注宏观历史趋势,最好采用长时段的恢宏视野,将其看作一种遍及整个人类历史而时断时续的长期进程;此外,应“采用包括文化理论在内的多元化的研究途径,有助于解决全球化研究中容易受到忽视的方面”[53]。 因此,受文化转向、空间转向、视觉转向以及全球转向的影响,教育史研究也逐渐脱离传统史学的藩篱,延伸了研究的视野。 据前文国际教育史研究主题的演变趋势可见,当前世界各地的历史学家们对跨国史、全球史具有浓厚兴趣,以全球史推进教育史研究发展,在价值观、历史观、研究对象和历史分期等方面开拓新的研究方向;同时,研究对象向儿童、女性、少数族裔等边缘群体转移,形成研究视野的下移;并且,在研究史料的选取上采取“大史料观”,不拘泥于官方档案和文本资料,而是充分挖掘一切可以佐证和呈现历史的材料,出现了教育记忆史、教育视觉史、教育口述史等研究主题。

(二)“空间转向”与“记忆转向”或成为教育史研究的前沿趋势

基于引文结构变换模型,国际教育史研究领域的未来潜在研究主题聚焦于“教育博物馆”和“教育记忆”之上。 亨利·列斐伏尔的《空间的生产》一书的英译本出版在西方世界引起了社会理论的后现代地理学转向,或称空间化转向。 列斐伏尔认为空间是由特定的政治、生产模式、生产关系生产而来的,其背后蕴含着某种意义。[54]列斐伏尔赋予了空间社会意义和社会属性,将空间从数学和地理等自然科学的束缚中解脱出来,使其作为一种思想理论被社会科学所接收。 正如福柯所说:“现在的时代也许首先是空间的时代。 ……空间本身在西方经验中是有历史的,不可能忽视时间与空间的致命交集。”[55]20 世纪下半叶以来,“空间转向”与后现代主义的审美敏感性融合在一起,促使空间的概念作为一种批判性的方法迅速传播到科学探究的各个领域。[56]这也为历史学突破时间性的遮蔽,跨入空间领域提供了理论契机。 20世纪70 年代后期,在社会科学和后现代主义的影响下,先后出现各种史学流派。 其中,新社会史家强调整体史观和自下而上的视角,关注普通人的日常生活史和普通人的群体史,民众日常生活史是西方社会史中最稳定和最基本的组成部分,历史研究的“情感转向”反映出社会史与文化史之间的关系日趋密切,揭示了社会变迁的文化和感情的原因。[57]这种“自下而上”的历史写作的发展促使历史学家加强了对历史记忆的搜寻和保存。 研究对象从精英人物下移到普通民众或博物馆时,发现了在档案馆里看不到的史料,即发现了记忆与史学之间的密切联系,这就是所谓“记忆的转向”。[58]据前文国际教育史研究的前沿预测可见,“教育记忆”与“教育博物馆”成为教育史研究的潜在前沿主题反映了教育史学发展的“空间转向”与“记忆转向”。 一方面教育博物馆作为一种教育记忆的存储空间向公众传达历史记忆,另一方面又作为一种场域发挥着形塑情感或记忆的功能与作用。 未来教育史研究应更加关注教育空间、建筑与教育记忆、情感之间的关系,以及对作为场所和记忆的主体的“人”的关怀。

(三)国际视野下构建本土化教育史学话语体系

立足中国实践,拓宽国际视野是构建中国本土化教育史学话语体系的关键。 首先,我国教育史研究应在立足中国问题的基础上,采取“走出去”“引进来”的研究理念。 积极探索国际教育史研究的热点及前沿,坚持国际视野,关注国际研究动态,把握国际教育史研究转向,“为我所用”,开拓国内教育史研究者的研究视野和研究范围,丰富我国教育史研究的形式与内容,构建国际化与本土化相结合的教育史研究话语体系。 近年来,在西方史学主流的“自下而上的历史学”的国际影响下,国内也开展了相关研究。 如,周洪宇以记忆、口述以及情感等新视角探寻了中国教育史发展的新方向;武翠红就英国教育史研究的“空间转向”进行了深入分析[59];李先军以荷兰为例探讨图像史学背景下的教育史学研究[60],并就教育史的“视觉转向”进行了解读[61];等等。 国际视野有利于扩展我国教育史研究的方法和主题。 其次,在关注新兴研究主题时,不能放弃对经典主题的持续研究。 对“自下而上”的教育史研究主题的关注具有重大而长远的学术意义,但我国教育史学界必须对其产生根源和推行原因具有清晰的洞察与反思,不能因此而盲目排斥和低估中国和世界其他民族源远流长的史学传统,忽视自身的现当代史学研究成果。[62]据前文国际教育史研究的热点主题和演变特征来看,虽然教育史研究领域的新兴主题层出不穷,但研究热点仍然聚焦于经典主题之上,研究者们不停地以新的研究视角、研究史料和研究方法对经典主题进行新的开发与探究。 因此,在教育史研究上一方面不能忽视对新兴主题的挖掘,另一方面也不能一味地求“新”、求“独”而放弃对经典主题的再追寻。 最后,为避免西方的话语霸权,中国教育史学者需要立足中国实践、中国问题,吸纳多学科的成果,吸取先进的方法和理论,积极构建本土化的教育史学话语体系。