二次创作短视频版权合理使用的认定困境与消解路径

——基于司法实践的分析

刘 文

(西安财经大学,陕西 西安 710100)

0 引言

技术与传播模式的变革是影响版权法的重要因素之一。随着互联网信息技术的迅速发展,短视频产业日渐成熟,二次创作短视频成为行业热点,同时也引发了诸多版权侵权问题[1]。自2021年新《著作权法》正式实施以来,短视频被纳入法律管辖范围,二次创作得到有效规制。学术界对于二次创作短视频版权侵权问题展开了大量研究。一是关于二次创作短视频界定的研究,例如胡开忠[2]借鉴美国“四要素标准”判断法分析了重混创作的合法性,提出引入美国著作权法中的合理使用判断标准以解决重混创作问题,并将符合合理使用判断标准的滑稽模仿行为及业余作者非营利性创作行为纳入合理使用制度的适用范畴。二是关于短视频合理使用制度的研究,例如吴汉东[3]对著作权合理使用制度的具体内涵及发展历程进行了全面梳理。梳理现有研究成果发现,结合司法案例对二次创作短视频合理使用认定标准进行探讨的研究仍然较少,虽然学者们在各自关注的领域内颇有建树,但缺乏综合视角下的有机整合。鉴于此,本文通过对司法裁判案例的剖析,阐述了法院在认定二创短视频是否构成合理使用时存在的问题,并针对国内现有法律条文对“适当引用”界定不明确的现状,提出将国外“转换性使用”融入我国的三步检验法的建议,以期为相关司法实践提供有益参考。

1 二次创作短视频案件情况梳理

为保证数据的准确性和权威性,通过“中国裁判文书网”对裁判文书进行搜集与整理,在搜索栏中输入“短视频”“著作权”“合理使用”在网站进行检索,查询到112篇裁判文书,进一步筛选与“二次创作短视频”相关的检索结果,共得到有效案例28篇,时间范围 为2018年10月22日-2022年11月22日。

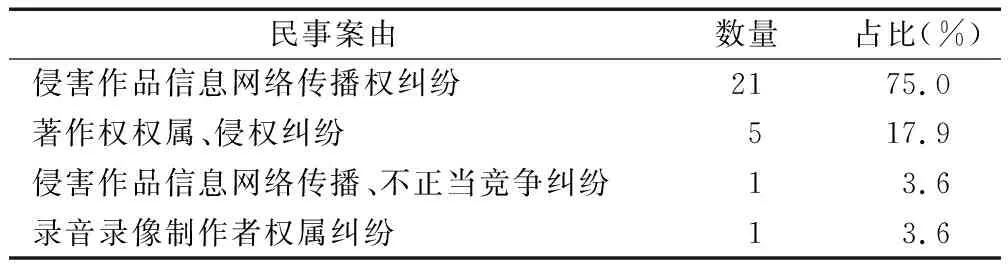

1.1 起诉事由

“短视频合理使用”类目下的案件分布如表1所示。案件中占比最多的案由为“侵害作品信息网络传播权纠纷”,占比75.0%。涉案短视频有配音视频、“听声识剧”功能下得到的剪辑视频、游戏解说视频、赛事解说视频等。随着信息技术的飞速发展,二次创作短视频的类型日益增多,案由也逐渐呈现多样化。

表1 “短视频合理使用”类目下的案件分布 (N=28)

1.2 判决依据

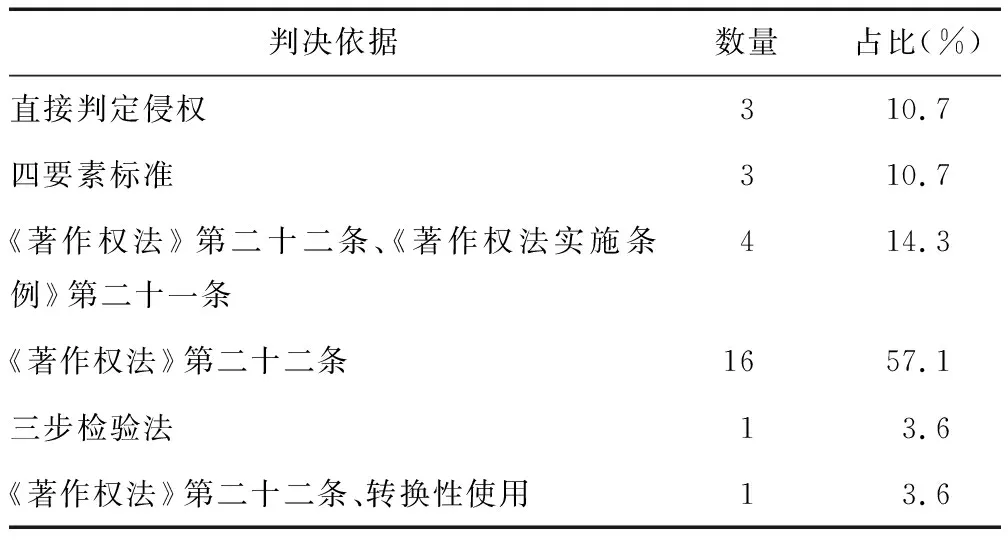

分析法院裁判所适用的标准和依据是研究合理使用问题的关键。通过对搜集到的裁判文书进行整理分析,归纳出裁判判决依据分布情况,如表2所示。

表2 判决依据分布情况 (N=28)

从表2可知,我国法院认定合理使用时适用的标准基本与法条相一致,一般以《著作权法》第二十二条以及《著作权法实施条例》第二十一条为依据,而《著作权法实施条例》第二十一条源于《伯尔尼公约》等国际条约中所规定的“三步检验法”,该条款是对国际条约的转化。我国在2020年修正《著作权法》时将“不得影响该作品的正常使用”“不得不合理地损害著作权人的合法权益”吸收进《著作权法》第二十四条,因此,我国认定合理使用的标准主要还是“三步检验法”。从法院的审理思路来看,适用“三步检验法”的案件达到33.3%,“四要素标准”作为裁判依据检索所得案例比例与“三步检验法”实践适用比例一致,也为33.3%。“四要素标准”源于美国版权法,具体指“使用的性质和目的”“被使用作品的性质”“被使用部分的数量和重要性”及“使用对于作品潜在市场或价值的影响”,国内法院在审理案例会引用其中一种或多种要素。由此可见,国内司法实践在一定程度上被国外立法经验所影响,但国外立法经验形成的规则引入国内立法是否具有可协调性,如何将外来产物更好的本土化,这些都值得进一步研究。

1.3 裁判结果梳理

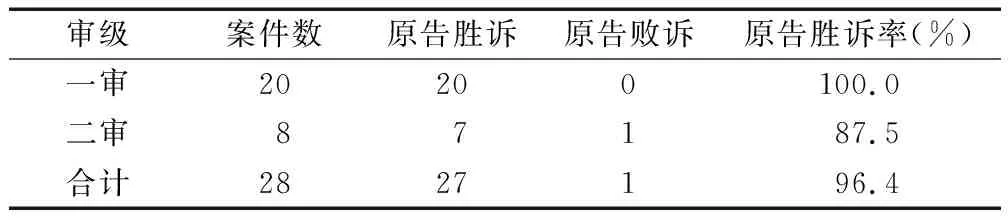

表3 28件案例裁判结果

对检索所得案件的判决结果进行梳理,如表3所示。案件中仅有1例原告败诉案件,胜诉率高达96.4%。其中,原告一审胜诉率达100%,二审胜诉率达87.5%,被告的胜诉率低表明法院在判断是否构成合理使用时的态度较谨慎。

2 二次创作短视频版权合理使用认定中存在的问题

2.1 国内规则适用问题

2.1.1 “适当引用”界定不明确

现有法律条文未对“适当引用”作出明确的界定,所以司法实践中存在认定困难。一般情况下法院会考虑“引用素材的比例”“引用内容有无损害原著作权人权益”等因素,判断是否属于“适当引用”,进而被认定为合理使用。通常来看,使用他人作品的比例越大,核心部分越多,就越难被认定为“适当引用”。在“图解电影案”(见(2019)京0491民初665号民事判决书)中,法院认为,虽被告抗辩称,按照一般类电作品每秒24帧计算,涉案图片集仅“引用”了原作品0.5%的画面内容,但合理引用的判断标准并非取决于引用比例,而应取决于介绍、评论或者说明的合理需要。实践中,不少法院在认定“适当”时会重点关注二创作品中使用原作品素材比例,那么一些戏仿作品会因为全部画面为他人作品而无法构成合理使用,由此可见,对于“适当”的判断,针对不同案件应当作出不同的界定。在判断“适当引用”时通常认为,被引用素材的比例并不能被看成是判断合理使用的决定性因素,是否属于“适当引用”还要考虑使用他人作品的数量、质量及使用形式等,应聚焦于对“实质性使用”的判断[4]。

2.1.2 “市场影响”界定不明确

《著作权法》规定的“不能造成不利影响”“不能妨碍使用”等条文对“市场影响”的界定也不明确。二次创作会为原作品带来热度,可能让其“翻红”,让原作品的市场价值提升,特别对于一些已经失去关注度的作品,通过“鬼畜剪辑”重新占据市场,对于创作者和影视作品权利人来说是一件双赢的事情。在影视作品热播期间,各个平台博主对影视作品的介绍、评论也可能会对原作品的播放量带来量级的提升。在这种情况下,影视作品权利人反而希望其作品被二次创作,并且通过合作或互动鼓励的方式让其在市场中传播,权利人因此获得商业利益,如广告费用等。如果权利人禁止和抵制二次创作行为,可能会损失热度、流量、关注度等。在互联网经济时代,流量可以变现,数据代表商业价值,合作可能会迸出新的火花。游戏直播领域也是如此,在深圳腾讯与被告运城阳光、字节跳动、优视公司侵害作品信息网络传播权及不正当竞争纠纷一案(见(2019)粤0192民初1756号民事判决书)中,游戏用户虽然利用了游戏画面,但确实为游戏做了宣传,提高了游戏知名度,为其带来了巨大的商业价值。

二次创作短视频带来的市场影响是否一定是不利的?是否一定妨碍原作者的使用?具体造成哪些不利的影响?这些都需要明确的标准去界定。

2.2 国外规则融入问题

2.2.1 “三步检验法”与“四要素标准”衔接关系不明晰

“四要素标准”与“三步检验法”在我国司法实践中存在将各个判断标准糅杂混同,形成适用规则混乱不清的问题。在上海箫明公司与西安佳韵社公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案(见(2020)京73民终1775号判决书)中,二审法院在判决中以《中华人民共和国著作权法》第二十二条第一款第(二)项及《中华人民共和国著作权法实施条例》第二十一条作为裁判依据,并结合“四要素标准”作出最终判断,认定上海箫明公司的行为不构成侵权。在这一案件中,法官将“三步检验法”和“四要素标准”都作为裁判依据,但未严明二者之间的衔接关系。值得关注的是,法官结合四要素对案件进行分析时,需要注意当各个要素对结果的指向不统一时,应如何综合考量各个要素,得出最终判定。这由法官个人自由裁量,“四要素标准”本身具有较强的主观性,在适用“四要素标准”进行裁判时,应注重其在我国立法框架内的适用,与“三步检验法”做好衔接,最终做出符合著作权立法目的和价值取向的判断。

结合相关案例发现,法院在认定合理使用时通常有3种标准的组合形式,第一,仅依据“三步检验法”进行裁判;第二,仅依据美国版权法“四要素标准”进行裁判;第三,将“三步检验法”与“四要素标准”结合在一起进行综合判定。法院在采用以上标准认定合理使用时,扩大了合理使用范围,但也存在对各个标准使用界限不明确、适用规则不清楚等问题。合理使用制度的运行不仅需要司法机关坚守司法谦抑原则,还需要以《著作权法》的立法目的为中心设立“四要素标准”“转换性使用标准”等,增强司法裁判的可预期性[5]。

2.2.2 “转换性使用”如何引入我国司法实践不明晰

司法实践中仅引入“转换性使用”作为合理使用的判定标准缺乏合理性。法院在判决文书中需注明“转换性使用”内涵、“转换性使用”适用条件,厘清“转换性使用”判定标准与“三步检验法”的衔接关系,即“转换性使用”还需在我国的立法框架之内具体适用,判定合理使用行为必须满足“三步检验法”的构成要件[6]。

司法实践中也有法院提出引入“转换性使用”时需要注意的问题。在深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技有限公司等与重庆天极畅娱网络有限公司、北京字节跳动科技有限公司等不正当竞争纠纷一案(见(2019)粤0192民初1756号判决书)中,当被告援引“转换性使用”主张涉案视频构成对游戏连续动态画面的合理使用时,法院阐明“转换性使用”并非我国法律对著作权利限制的情形,不宜直接适用“转换性使用”这一单一标准来判断是否构成合理使用,需要严格按照法律规定的要件进行判断。

另外,根据《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》规定可知,该司法政策中考虑“作品使用行为的性质和目的”的作用不在于判断具体行为是否构成合理使用,而在于扩张《著作权法》法定的构成合理使用的“特殊情形”。按照上述司法政策,在引入“转换性使用”理论时,应当充分尊重我国现有法律,即使当某些使用行为满足“转换性使用”要件,也要根据我国法律所规定的“三步检验法”进行综合评定[7]。法院在吸收创新理念时,应当注意考虑如何将“转换性使用”融入我国现有规定[8]。

3 “二次创作”短视频版权合理使用认定的困境

3.1 技术革新导致我国合理使用制度包容性不足

合理使用制度难以灵活应对技术革新所带来的多样化作品使用行为,封闭式列举模式存在不足[9]。在我国,包括著作权制度在内的知识产权制度是舶来品,主要受大陆法系的影响,以成文法为裁判依据的大陆法系在内容上采用了封闭式列举,这也是我国著作权法制定的基础。封闭式列举模式的优点在于能够在一定程度上限制法官的自由裁量权,以相对明确的法律规定对法官裁判提供指引。随着互联网时代下新型利用方式的增多,很多新问题仅仅依据封闭式列举不能有效被解决,导致了法律的滞后性[10]。与之对应的是在司法实践中,作为新事物的影评类短视频创作在性质判断上不具有确定性,很多时候由于缺乏相关的法律依据而导致案件悬而不决或是同案不同判,影响了司法的效率与公信力。并且由于短视频创作者在具体的法律规范中难以找到可以援引的法律依据,无法判断是否构成合理使用或是侵权,导致各类短视频侵权现象屡禁不止。

3.2 著作权人与二次创作者的利益失衡

当前的合理使用制度无法协调著作权人与二次创作者之间的利益平衡,合理使用制度背离了著作权法立法的初衷[11]。

创作者的创作需要借鉴前人的作品。合理使用原则实质上是对著作权的一种限制,著作权人对其作品及作品传播享有垄断权利,但为了保护文化传播,合理使用制度能为他人的特定用途提供保护。例如《著作权法》第二十四条第二款指出:“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品”符合合理使用制度,二创短视频创作者在面临侵权起诉时经常援引该条作为抗辩理由。但在诸多案件中,二次创作者的相关权益很难通过现有的法律条文得到保护与支持。在影视解说类短视频领域中,制作方认为,影视解说类短视频对在先作品产生市场替代性,严重损害了在先作品著作权人的利益。但在很多情形之下,使用者未经许可使用在先作品从而产生的市场替代效应不会发生,反而会因使用者的合理使用得以循环流动,从而抵消作品权利人阻碍作品传播的负面效应[12]。从使用结果来看,二创短视频的存在不一定会对在先作品的著作权市场产生消极影响。例如一些戏仿类的短视频创作,其目的与在先作品不同,其著作权市场也与在先作品不同,并不会对在先作品的著作权市场产生替代。二者可在利益矛盾中寻求恰到好处的平衡点,这才是合理使用制度在适用过程中的关键。

3.3 法官裁判视角不一致

在合理使用的判定中,由于涉及对作品内容、价值、功能等的主观判断,且我国立法并未对法院从何种视角进行判决作出相关规定,导致当前司法实务具有不可预测性[13]。从认识论的角度来看,法官是通过获知理性人的内心状况并以之为参照,来完成对行为人的评价等。法律实践中,法官作为裁判的主体,在作出裁决时需要对当事人的内心活动形成自己的认识并作出最终的评价。我国还未对理性人的标准作出明确规定,但在司法解释中理性人的标准要求适用者结合具体事实作出相应的判断,涉及到以“谁”的视角来进行的问题。反映在司法实务中法官是从何种视角对案件进行判定,即要求法官作为裁判的主体,通过换位的共情式思考作出裁决。在实践中,由于法官在主观自由裁量时视角不同,极易出现“同案不同判”的情况,这也就造成了当前合理使用认定的困境。

4 “二次创作”短视频合理使用认定困境的解决路径

4.1 引入转换性使用规则

我国有必要引入转换性使用规则来解释“适当引用”条款,一方面可以消除“三步检验法”带来的不确定性;另一方面可以鼓励创新,促进短视频产业繁荣发展。

虽然“三步检验法”是我国立法明确予以规定的合理使用认定思路,但其存在3个要素之间的关系以及定位不明确,法官在自由裁量时如何综合考量各个要素的难题。引入转换性使用可以将抽象的法律性质论转向具体的法律效果论。转换性使用是指使用者使用他人作品形成的新作品具有不同于原作品的新目的、功能,新作品赋予了原作品新的价值与美感等[14]。在认定“适当引用”时,引入转换性使用规则,若二次创作作品通过内容转换或目的转换产生了新的美感与价值,那么就可能被认定为“适当引用”,从而被纳入到“合理使用”的范畴[15]。

4.2 明确对“市场影响”的界定

在认定合理使用时需要考虑的要素之一就是使用行为对原作品市场的影响,对这一要素的考量主要是看二次创作短视频能否对原作品市场产生替代效果[16]。在评论型短视频中,有些创作者会在视频中对他人作品进行嘲讽、贬低等,对他人作品造成名誉上的损害,但只要没有出现对原作品市场的替代效果,就不能认定为造成“损害”。在此种情形之下,这类短视频并未满足所有观看者的预期需求,替代原作品市场的可能性较低,构成合理使用的概率较高。

4.3 建立二次创作短视频授权机制

长远来看,要想妥善解决短视频著作权侵权问题,需要建立有效的短视频著作权授权机制,通过第三方管理组织统一管理,形成先授权、后使用、再付费的授权体系。一方面是权利人面对频频发生的侵权一直遭受重大损失,另一方面是短视频用户很难取得权利人的授权。第三方集体管理组织具备专业性及管理控制能力,可以成为著作权人和使用人之间沟通的桥梁,权利人将著作权统一授权给第三方,再由第三方与平台达成合作协议,管理版权相关问题。二次创作短视频授权机制消除了著作权人在短视频领域不合理垄断作品的部分消极影响,减少了作品传播与版权交易成本,有助于创造良好的作品创作与传播环境。

5 结语

本文通过梳理近5年与短视频版权合理使用相关的司法裁判文书,总结出我国法院在认定是否构成合理使用时所采用的法律依据与标准,指出在司法实践中存在的问题。研究发现,既有规则已无法满足现实需求,以我国的“适当引用”条款作为切入点,引入“转换性使用”规则,使得“转换性使用规则”与我国著作权合理使用制度相融合,将新兴的作品类型通过转换性使用纳入到合理使用范畴,发挥网络服务提供者的重要作用,共同促进短视频产业蓬勃发展。