人口负增长时代的中国人口治理策略研究

——基于历史性与反思性视角

□ 王 军

一、引言:现代化进程中的人口与发展

党的二十大报告将人口规模巨大作为中国式现代化的首要特征。(1)习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第22页。自19世纪中叶鸦片战争以来,无数志士仁人为中国这一世界第一人口大国如何自立自强于世界民族之林而抛头颅、洒热血。尤其新中国成立以来,全国各族人民在中国共产党的坚强领导下,经历了从前30年“站起来”、改革开放以来“富起来”以及新时代以来“强起来”的转变。在此期间,国家致力的民生焦点也从解决人民群众的吃饭问题转变为满足人民对美好生活的向往,建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系。

在人口规模巨大的中国当前成就的取得来之不易,而要在本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国,规模巨大的人口特征同样伴随着战略性机遇和挑战。2023年5月二十届中央财经委员会第一次会议强调指出,要以人口高质量发展支撑中国式现代化。(2)新华社:《以人口高质量发展支撑中国式现代化》,2023年5月8日,中国政府网,http://www.gov.cn/yaowen/2023-05/08/content_5754508.htm。可以看出,人口高质量发展已被看作是实现中国式现代化的战略性推动力量。而如何实现规模巨大的人口高质量发展,已成为当前政府和社会各界普遍关注并亟待解决的关键问题,学术界对此更是责无旁贷。

作为世界第一人口大国和最大发展中国家,中国于20世纪70年代初开始将人口发展纳入国民经济发展总体规划,并先后实施了“晚、稀、少”人口政策、以独生子女为主的人口政策、“单独二孩”政策、“全面两孩”政策以及当前的三孩政策。(3)王军、刘军强:《在分歧中寻找共识——中国低生育水平下的人口政策研究与演进》,《社会学研究》,2019年第2期;王军、李向梅:《中国三孩政策下的低生育形势、人口政策困境与出路》,《青年探索》,2021年第4期。在人口政策和经济社会发展两大因素的共同作用下,中国于20世纪90年代初实现了低生育水平,并于2022年正式迈入了人口负增长进程。以往高生育时期的人口高增长模式经过“低生育与人口低增长并存”模式最终转变为当前人口负增长模式,并且人口负增长时代同时伴随着人口的快速老龄化和人口的高度流动性。(4)原新:《人口规模巨大的现代化建设之路》,《人口研究》,2022年第6期。在人口负增长时代,人口负增长、超低生育率、人口过快老龄化、人口高流动性并存并相互叠加,这一人口形态与人口高增长时期和“低生育与人口低增长并存”时期相比存在显著差异。对中国来说,一方面人口规模依然巨大,另一方面则面临人口规模不断缩减、人口生育率持续低迷并且程度不断加深、人口结构不断老化、人口流动日趋频繁、区域以及城乡差异扩大化等人口风险和挑战,并进而对经济、社会、国家竞争力等产生全面、深刻和持久影响。

经济、社会和人口的新形态和新趋势客观上决定了需要全面重新构建人口负增长时代的人口治理体系和策略,而这一新体系和新策略的制定则需要具有历史性和反思性视角。自20世纪50年代以来,广大发展中国家的人口治理政策与实践已经持续了70多年,许多国家其间经历了从人口过快增长到人口低速增长直至当今人口负增长的大转变,人口问题本身也经历了180度的大转弯,从人口增速过快和生育率过高转变为当前的人口负增长过快和生育率过低,其中的经验和教训亟待进行系统回顾和总结。也只有在回顾以往人口治理历程并做出深刻反思的基础上,才有可能避免重蹈覆辙并从根本上跳出“头痛医头、脚痛医脚”的人口治理怪圈,切实做到转变人口与发展理念,从而更好应对人口负增长背景下错综复杂的经济、社会与人口发展形势。

二、“人口问题”模式:问题界定、应急思维与工程设计视角

在现代国家,经济成为国家权力运行过程的优先问题,而人口-财富的组合则成为治理理性的首要目标,对人的治理也从具体的个人转向了对人口现象进行调节。(5)福柯:《安全、领土与人口》,钱翰、陈晓径译,上海人民出版社2018年版,第8-9页。作为传统人口治理政策与实践的主导范式,“人口问题”模式主要包括人口问题的界定、应急思维和工程设计视角这三个关键部分。

(一)“人口问题”的界定标准

首先,“人口问题”的界定标准既包括人口自身发展是否均衡,又涉及人口自身发展与经济、社会、资源和环境等方面的关系是否和谐。其中,人口自身发展方面的人口问题,主要指人口自身指标是否处于正常范围内,比如总和生育率是否不低于更替水平、出生性别比是否处于103至107的正常区间等,这些都事关人口自身的可持续发展;人口与经济、社会、资源和环境等方面的和谐问题,则主要指由于人口数量、结构、素质和分布及其变化对经济社会和资源环境等造成的影响问题。

其次,“人口问题”的界定范围具有当前和未来的两重维度。其中,人口当前状况(包括人口规模、结构、素质与分布等)一方面作为人口过去发展的历史累积,另一方面又是人口未来发展与变化的前提和基础,起着承上启下的作用。如果人口当前状况自身出现失衡或者其与经济社会等外在环境的关系出现问题,那么人口当前状况就成为一个有待解决的“人口问题”。人口自然发展的未来趋势是指在不进行人为政策干预的情况下人口发展的未来结果。即使人口发展的现状自身及其与外在环境的关系不存在问题,但人口自然发展的未来结果自身或其与外在环境之间的关系仍然会出现不均衡或不协调的问题,此时人口自然发展的未来结果本身也会成为一个“人口问题”。

(二)应急思维与工程设计视角

首先,鉴于“人口问题”模式主要用于二战之后发展中国家的人口治理实践,其背后体现了较为浓厚的应急思维色彩。这种应急思维以新马尔萨斯主义作为典型代表,其渲染令人紧张甚至恐惧的“人口危机”意识和紧迫意识,认为发展中国家的人口快速增长问题已经成为影响世界范围内人类生存和延续的危险因素,如不对其生育率进行紧急遏制,那么不仅将引发全球经济和能源危机,而且还会导致战争、瘟疫、环境灾难甚至人类灭亡。(6)Notestein F.W., “The Population Crisis: Reasons for Hope”,Foreign Affairs, vol.46, no.1(October 1967), pp.167-180; Hodgson D., “Demography as Social Science and Policy Science”, Population and Development Review, vol. 9, no. 1 (March 1983), pp.1-34; Lam D., “How the World Survived the Population Bomb: Lessons from 50 Years of Extraordinary Demographic History”,Demography, vol.48, no.4(October 2011), pp.1231-1262.人口治理的应急思维通常偏好较为强烈甚至过度的政策干预(好比“紧急刹车”),并倾向于“治标”而不是“治本”,即只是将某一特定人口问题作为需要紧急干预和处理的突发事件,而不注重对某人口问题的具体成因进行深入细致的分析。也就是说,人口治理的应急思维注重的只是通过强政策干预暂缓该人口问题的不良影响。由于不能正本清源,应急思维主导的人口治理政策与实践至多只能作为权宜之计(即没有办法的办法),如果长期坚持则可能会导致比原有人口问题更为严重的经济社会后果。(7)Hodgson D., “Demography as Social Science and Policy Science”, Population and Development Review, vol. 9, no. 1 (March 1983), pp.1-34.

其次,以“人口问题”模式为主导的人口治理主张通过工程设计视角来解决人口问题。该视角一般以系统科学、计算机模拟等自然科学作为方法论基础,将计划和规划未来人口发展等同于大坝、公路、铁路和机场等工程建设。采用工程设计视角往往意味着将“人口问题”更多地聚焦于人口与经济社会和资源环境的协调方面,而相对忽视了人口自身的均衡发展。(8)宋健、田雪原、于景元、李广元:《人口预测与人口控制》,人民出版社1982年版,第20页。并且,在人口与经济社会和资源环境的协调方面,工程设计视角也主要持单向人口发展观,主张通过对人口的人为干预和操纵来“迎合”经济社会发展和资源环境保护的需要,即主要将人口当作可以对其进行任意调整和改造的工具和手段,而没有将人口自身发展作为目的。

“适度人口”理论通常作为工程设计视角的理论基础。该理论认为一个国家或地区存在一个对于人均经济、资源或环境条件来说的最佳人口规模,即所谓“适度人口”规模。(9)王军、周思瑶:《中国人口长期发展战略与未来人口政策选择》,《青年探索》,2021年第1期。以此为基础,工程设计视角则进一步主张需要通过强政策干预来使得未来人口发展能够实现逐渐趋近于这一所谓的“适度人口”规模目标。例如,有学者提出了“生育率U型轨迹”战略。(10)王军:《中国三孩政策下的超低生育率与人口发展理念迷思》,《中国研究》,2023年总第29期。具体来说,首先通过政策干预迅速降低高生育率并在一定年限内维持较低生育率从而使得人口尽快达到峰值,然后继续维持该政策并通过一定时期的人口负增长实现人口规模趋近于“适度人口”规模的目标,最后再通过新的政策干预来将生育率重新提升至更替水平从而实现人口年龄结构均衡的“适度人口”规模。可以看出,工程设计视角是倡导先人为设计出所谓的未来人口发展最优目标以及实现这一目标的最优轨迹,然后通过强政策干预来使得未来实际人口发展能够按照这一最优轨迹发展来逐渐趋近于最优目标。

三、以“人口问题”模式为主导的发展中国家既往人口治理实践

二战结束以来广大亚非拉发展中国家进行的现代化实践为“人口问题”模式提供了从理论探讨转化为人口治理实践的良好机遇。其中,20世纪50年代至70年代,发展中国家基本处于“高生育、低死亡、高增长”的人口转变中间阶段,其人口治理实践主要针对本国人口过快增长问题展开,主张通过控制人口过快增长来为工业化、资本积累等创造良好人口环境,从而加快现代化进程;(11)Hodgson D., “Demography as Social Science and Policy Science”, Population and Development Review, vol.9, no.1 (March 1983), pp.1-34.20世纪80年代以来,虽然越来越多的新型工业化国家和发展中国家实现了低生育水平,但由于人口仍在低速增长以及以“人口问题”模式为主导的人口治理思维惯性的存在,许多发展中国家的人口治理理念、战略和政策仍然基本停留在人口高速增长时期,此时以“人口问题”模式为主导的人口治理的局限性也更加凸显。

(一)人口高增长时期:“人口爆炸”与人口控制

二战之后,由于经济社会的重建和公共卫生条件及医疗技术的进步,广大发展中国家的人口死亡率快速且大幅下降而生育率则相对居高不下,由此导致了世界人口出现了快速上涨势头。1963年世界人口年度增长率达到了2.2%,这意味着如果一直保持该增长率那么世界人口将在32年后翻一番,而之前从公元1世纪到1959年的四次人口翻一番的时间则分别为1200年、500年、150年和70年。(12)Lam D., “How the World Survived the Population Bomb: Lessons From 50 Years of Extraordinary Demographic History”, Demography, vol.48, no.4(October 2011), pp.1231-1262.当时学者将20世纪60年代的这种史无前例的快速人口增长率称之为 “人口爆炸”或“人口危机”。(13)Notestein F.W, “The Population Crisis: Reasons for Hope”, Foreign Affairs, vol.46, no.1(October 1967), pp.167-180.

在二战之后发展中国家人口的实际发展情况和西方发达国家基于自身利益的考量这双重合力之下,发展中国家的人口治理问题成为当时的关注焦点,而“人口爆炸”也被形容为发展中国家人口高增长时期人口问题的主要特征。以1968年出版的《人口爆炸》和1972年出版的《增长的极限》为代表的新马尔萨斯主义将二战以后发展中国家的快速人口增长界定为一个非常严重的问题,认为人口的快速增长不仅已经给经济发展和资源环境保护带来沉重压力,而且未来甚至会带来大范围饥荒、经济增长停滞、资源消耗殆尽和环境全面恶化。(14)Ehrlich P.R., 1968, The Population Bomb, New York: Ballantine Books,1968, pp.214-220; Meadows D. and Randers J. and Meadows D., Limits to Growth: The 30-Year Update, London: Earthscan, 1996, pp.164-179.此时,人口快速增长不仅被明确界定为发展中国家面临的严峻人口问题,而且从人口问题进一步演化为人口危机,即人口快速增长问题如果不尽快加以解决,那么未来将会导致经济、资源和生态系统的全面崩溃,从而严重危及人类的生存和福祉。(15)Lam D., “How the World Survived the Population Bomb: Lessons From 50 Years of Extraordinary Demographic History”, Demography, vol.48, no.4(October 2011), pp.1231-1262.

在人口问题界定和人口危机渲染的基础上,新马尔萨斯主义者进而提出要立即采取果断措施,对当时发展中国家快速增长的人口状况进行政策干预和人为控制,以期通过彻底改变人口未来发展轨迹来避免经济停滞、资源耗竭等灾难的发生。这种主张的背后充分体现了应急思维和工程设计视角。例如,《增长的极限》由欧美各大名校和著名研究机构的自然科学家和工程科学家组成的研究团队(即“罗马俱乐部”)合作完成,并采用了当时最为先进的系统动力学、计算机模拟等技术手段,通过大量数据来推演出未来经济、人口、资源和环境未来发展轨迹,并认为通过对人口进行直接干预(比如限制家庭子女数量)可以有效避免未来灾难的发生。(16)Meadows D. and Randers J. and Meadows D., Limits to Growth: The 30-Year Update, London: Earthscan, 1996, pp.129-179.

人口治理举措方面,20世纪50年代至70年代发展中国家的人口治理呈现出明显的“输入型”特征,即此时的人口政策基本直接采用了西方发达国家给出的方案,甚至连发展中国家人口治理实践本身也基本由欧美国家主导。(17)Demeny P. , “Population Policy and the Demographic Transition: Performance, Prospects, and Options”, Population and Development Review, vol.37, , Demographic Transition and Its Consequences (2011), pp.249-274.而西方发达国家给出的“药方”基本是速效药,主张通过对人口的直接干预和操纵来促进发展中国家的经济发展从而加快其现代化进程和保障其国家政权稳定。

1974年在罗马尼亚首都布加勒斯特召开的联合国第一次人口与发展大会明确倡议发展中国家政府应将人口控制指标纳入本国经济社会发展规划,并采取适当行动(包括一定程度上的强制性措施)来努力达成这些指标。(18)国家计划生育委员会外事司(编):《人口与发展国际文献汇编》,中国人口出版社1995年版,第11页。1984年召开的联合国第二次人口与发展大会(即墨西哥城国际人口会议)虽然措辞有所缓和,但仍未改变1974年会议为发展中国家人口治理实践定下的上述主要政策倾向。(19)国家计划生育委员会外事司(编):《人口与发展国际文献汇编》,中国人口出版社1995年版,第57-58页。联合国人口基金会、世界银行和美国国家开发署作为对发展中国家开展国际援助计划的牵头机构,普遍实行经济援助与计划生育挂钩的政策取向,倡议发展中国家发展经济和实行计划生育并举。(20)Hodgson D., “Demography as Social Science and Policy Science”, Population and Development Review, vol.9, no.1 (March 1983), pp.1-34.当时主流观点认为,与发展经济相比,控制人口快速增长所投入的成本要低得多而且收益更大并且见效更快。(21)Demeny P., “Social Science and Population Policy”, Population and Development Review, vol.14, no.3(September 1988), pp.451-479.

在此背景下,全球计划生育运动于20世纪50年代兴起,并于60年代和70年代达到高潮,印度、孟加拉、韩国、新加坡等众多发展中国家包括后来的一些新兴工业化国家加入了这一运动。(22)Sinding S.W., The Global Family Planning Revolution: Overview and Perspective, edited by Warren C. R. and John A.R., Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development, 2007, pp.1-12.其中,此时期发展中国家的人口治理实践以印度最为典型并呈现出某些极端特征。比如,印度当时的年度绝育手术最高记录已经超过了800万例,仅1976年9月一个月的绝育手术量就超过了170万例,而这一月度数据与之前十年的年度绝育数量相当。(23)Gwatkin D.R. , “Political Will and Family Planning: The Implications of India’s Emergency Experience”, Population and Development Review, vol.5, no.1(March 1979), pp.29-59.

(二)“低生育与人口低增长并存”时期:理论误区与思维惯性

从20世纪70年代后期开始,许多发展中国家和新型工业化国家的生育率出现了明显下降。截至20世纪90年代,包括中国、韩国、新加坡、泰国众多发展中国家或新型工业化国家已经实现了低生育水平,彻底告别了人口高速增长时代。(24)Bongaarts J. , “Fertility and Reproductive Preferences in Post-Transitional Societies”, Population and Development Review, vol.27, , Supplement: Global Fertility Transition (2001), pp.260-281.1997年全球已经有51个国家和地区处于低生育水平,而其人口占到了世界总人口的44%。(25)郭志刚:《中国的低生育水平及其影响因素》,《人口研究》,2008年第4期。从世界范围来看,上世纪90年代低生育已经成为众多国家人口发展的典型特征。

不过,虽然实现了低生育水平,但由于人口正增长惯性低生育阶段前期人口仍然处于低速增长阶段,即低生育与人口低速增长并存。这使得发展中国家人口治理政策与实践处于两难境地。一方面,低生育水平的实现意味着“人口爆炸”的引线已经被拆除,人口危机意识也已明显减弱;但另一方面,人口仍在低速增长,人口规模仍在持续增大,人口与经济、社会、资源与环境的关系仍未发生实质改变。这种尴尬处境导致了发展中国家人口与发展政策调整严重滞后于人口发展的实际状况。

对低生育的认识方面,低生育很长一段时期内更多地被看作仅是一个暂时现象。(26)Morgan S.P. , “Is Low Fertility a Twenty-First-Century Demographic Crisis?”, Demography, vol.40, no.4(November 2003), pp.589-603.而生育率至少会向更替水平回归成为那段时期学术界的主流思维,这也导致低生育时期遵循的依然是人口高速增长时期的理论范式。(27)王军:《人口负增长背景下人口规模巨大的现代化及其人口发展战略》,《开放时代》,2023年第4期。这一方面某种程度上反映了人们对低生育现象的认识明显不足,另一方面又进一步加剧了人口治理政策与实践的滞后程度。

低生育前期,虽然人口高速增长阶段已经远去,但原有“人口问题”模式仍然在人口治理的理论与实践中占据主导地位。它主张继续维持人口高增长时期对人口的直接干预政策(比如继续严格限制生育率),并在人口政策与人口发展战略这两方面表现出鲜明特征。

在人口政策方面,低生育前期的人口治理实践主张原有人口政策(以限制生育作为典型特征)在较长一段时期内维持不变。(28)沈可、王丰、蔡泳:《国际人口政策转向对中国的启示》,《国际经济评论》,2012年第1期。因为虽然人口快速增长作为人口问题已经得到解决,但发展中国家当前人口规模偏大尤其未来人口峰值规模过大已经成为新的人口问题。(29)郭志刚、王军:《中国人口发展战略研究中的分歧与演进》,《国际经济评论》,2020年第4期。也就是说,在“低生育与人口低增长并存”时期,在坚持“人口问题”模式的政策制定者和专业研究者看来,人口问题依然存在,只是其主要矛盾从人口快速增长问题悄悄转换为当前尤其未来人口规模过大问题,因此应该继续坚持原有的人口政策(比如继续限制家庭生育子女数量)来缓解直至最终解决人口规模过大的问题。(30)郭志刚、王军:《中国人口发展战略研究中的分歧与演进》,《国际经济评论》,2020年第4期。

在人口发展战略方面,人口高速增长时期盛行的人口负增长战略主张发展中国家应大幅削减现有人口以及未来人口峰值,这种战略主张作为工程设计视角的典型代表在低生育时期仍然大行其道甚至成为主流战略思维。(31)郭志刚、王军:《中国人口发展战略研究中的分歧与演进》,《国际经济评论》,2020年第4期。人口负增长战略以“适度人口”理论作为基础和支撑。由于“适度人口理论”所采用的人均指标(比如人均GDP或人均工资收入等)一般依据西方发达国家近期或未来标准设置,由此导致相应计算的发展中国家“适度人口”规模一般明显低于现有人口规模,当然更是远低于未来峰值人口规模。以“适度人口”理论为依据,人口负增长战略通常主张发展中国家需要大幅削减现有人口,并采取严格的生育限制等政策措施尽可能削减未来人口峰值规模。(32)王军、周思瑶:《中国人口长期发展战略与未来人口政策选择》,《青年探索》,2021年第1期。对于人口负增长战略的倡导者来说,结束人口快速增长固然重要但还远远不够,更重要的是通过长期保持低生育率甚至极低生育率来尽快达到并尽量压低人口峰值规模,然后在此基础上继续通过长期人口负增长使得未来人口规模趋近于“适度人口”规模。(33)郭志刚、王军:《中国人口发展战略研究中的分歧与演进》,《国际经济评论》,2020年第4期。

四、人口负增长时代的人口治理策略:构建涵盖理念、战略和政策的整合性治理体系

中国人口较高速增长时期和“低生育与人口低增长并存”时期分别维持了大约40年和30年时间。从1992年开始,中国首次实现了低生育水平,但由于人口较高速增长时期累积的人口正增长惯性的作用,人口仍维持了大约30年时间的低速增长,并于2022年正式进入人口负增长时代。在此背景下,原有以“人口问题”模式为主导的人口治理的局限性愈加凸显。为了更好地应对人口负增长时代的机遇与挑战,人口治理政策与实践均亟需超越“人口问题”模式,并逐渐构建起涵盖人口与发展理念、人口发展战略、人口政策的整合性人口治理体系。

(一)人口负增长时代的严峻挑战

经过低生育初期30多年的酝酿和累积,中国人口负增长时代的人口发展面临极其严峻的风险和挑战,并主要表现在人口规模快速缩减、超低生育率、人口快速老龄化这三个方面。(34)王军:《人口负增长背景下人口规模巨大的现代化及其人口发展战略》,《开放时代》,2023年第4期。首先,人口规模快速缩减方面,人口负增长很可能不是一个暂时性显现而是一个漫长的过程,总人口尤其劳动年龄人口等将处于长期衰减过程中。如果说人口高速增长时期人们主要担心“人口爆炸”的话,那么人口负增长时代应该更为担心的是所谓“人口内爆”,即人口自身发展的不可持续。(35)Caldwell J.C. “Population: Explosion or Implosion?”, Australian Quarterly, vol.71, no.4(July-August 1999), pp.28-31.从理论上来看,如果人口规模缩减态势一直持续下去,那么最终走向将是人口的消亡。从更为现实的层面来考虑,劳动年龄人口的大幅萎缩也将给经济发展、劳动力供给、消费潜力、创新活力、社会保障(养老、医疗)等造成极其严峻的风险和挑战。(36)王广州、王军:《中国人口老龄化趋势的经济社会影响及公共政策应对》,China Economist,2021年第1期。

其次,超低生育率方面,中国人口进入负增长时代的低生育形势很可能会更加严峻。(37)王广州、王军:《中国人口发展的新形势与新变化研究》,《社会发展研究》,2019年第1期。2014年以来实施的人口政策调整及其生育支持配套政策虽然对于抑制过低生育率起到了一定积极作用,但并未根本上扭转生育率不断走低的大趋势。近年来中国总和生育率更是不断趋近于1,已经处于极低生育率范围。从未来趋势来看,也并没有看到生育率会显著回升的迹象。当前三孩政策和生育支持措施只是在一定程度上延缓未来生育率继续下降的速度和幅度,而超低生育率在未来很可能会进一步走低。(38)王军、李向梅:《中国三孩政策下的低生育形势、人口政策困境与出路》,《青年探索》,2021年第4期;王军、王广州:《中国三孩政策下的低生育意愿研究及其政策意涵》,《清华大学学报》(哲学社会科学版),2022年第2期。

再次,人口老龄化也将在人口负增长时代明显提速,尤其2030年至2050年将面临非常严峻的考验。(39)郭志刚:《清醒认识中国低生育率风险》,《国际经济评论》,2015年第2期。人口老龄化一方面是医疗卫生条件和生活水平提高导致人均预期寿命提高的结果,另一方面又与低生育率密切相关。中国从1992年实现低生育水平开始就不断累积人口负增长势能,目前已经超过30年,期间年轻人口规模和比例的减少导致了人口年龄结构的不断老化。需要指出,人口老化并不完全等同于老年人口占比这一概念,而是涉及全生命周期人群,比如育龄妇女的老化、劳动力人口的老化,当然也包括老年人口占比提高和老年人口的老化。今后随着超低生育率的进一步走低,未来人口老化速度还会进一步加快而人口老化幅度也会更加扩大。(40)王广州、王军:《中国人口老龄化趋势的经济社会影响及公共政策应对》,China Economist,2021年第1期。

(二)人口负增长时代以“人口问题”模式为主导的人口治理的严重局限性

作为人口高增长时期和“低生育与人口低增长并存”时期人口治理政策和实践的主导范式,“人口问题”模式已经显示出巨大缺陷。这种缺陷主要表现在人口问题界定的主观性、人口问题解决的有效性、工程设计视角的科学性和可靠性这三个方面。

第一,“人口问题”模式对于人口问题的界定本身存在很大的主观性甚至随意性,而在人口负增长时代这一局限性也更加凸显。继续采用“人口问题”模式不仅会继续拖延应对人口负增长的时机,而且还很可能会严重误导人口决策。以目前仍广泛流行的人口负增长战略为例,该战略主张大规模削减人口的主要依据是“适度人口”规模远低于现有人口规模,但问题是这种所谓的“适度人口”规模是否客观和可靠?有研究表明,基于食品、粮食、淡水、土地等不同标准有关“适度人口”规模的预测结果往往相差悬殊。(41)王军、周思瑶:《中国人口长期发展战略与未来人口政策选择》,《青年探索》,2021年第1期。如果想要主张大幅削减人口规模,只需得到一个远低于现有人口规模的“适度人口”规模就好。由于“适度人口”规模的选取标准和计算本身带有很大的主观性,想要得到这一结果似乎也并不困难。

另外,人口负增长时代的人口问题本身也经历了彻底反转,从人口高速增长时期的“人口爆炸”转变为当前的“人口内爆”,这令原先限制生育的提倡者倍感尴尬。但是,即使在当前人口负增长和超低生育率形势下,限制生育的主张仍然大行其道,其背后的核心依据就是前面提到的“适度人口”理论,也正是人口问题界定的主观性和随意性导致了有效应对人口负增长和超低生育率政策和实践的严重滞后和政策误导。(42)王军:《中国三孩政策下的超低生育率与人口发展理念迷思》,《中国研究》,2023年总第29期。

第二,即使确实客观上存在人口问题,其能否像“人口问题”模式假定的那样能够真正被解决或者说至少具有可被解决性,在人口负增长时代对这一问题的回应显得更加紧迫。例如,超低生育率问题作为一种客观存在,不仅对经济、社会和家庭发展等具有不利影响,而且长远来看更是危及人类本身的生存和可持续发展。但是,超低生育率问题是否可以被解决呢?从目前来看,世界各国应对低生育率的努力基本收效甚微,超低生育率最多能在一定程度上得到缓解,而重回更替水平短期来看不太可能。在这种情况下,该如何更好地应对超低生育率呢?可能更为合适的人口治理策略是超越“人口问题”模式,在尽可能缓解超低生育率的同时,投入更多的努力通过经济和社会变革去适应这种超低生育率的新态势。(43)王军、张露:《中国低生育水平下的人口形势、长期发展战略与治理策略》,《治理研究》,2021年第4期。

这种新的思维方式并不否认人口问题存在的可能性,也主张去积极应对某一特定人口问题。其与“人口问题”模式的根本区别在于,该新思维并不把超低生育率视为需要根除的“人口病态”,也不强求通过直接调节或控制人口自身来彻底解决这一问题,而是更多地采用适应性策略,试图通过经济社会变革和增加教育、社会保障等公共服务供给来不断适应这种人口新现实。

第三,虽然从理论上来看前文所述“生育率U型轨迹”的思路近乎完美,但是人口负增长时代超低生育率的现实情况却令这一人口负增长战略所倡导的人口发展计划的“最优解”显得近乎荒谬。(44)所谓“最优解”,是指按照工程设计视角并依据“适度人口”理论,研究者首先得出一个关于中国的“适度人口”规模并将其作为今后应该致力达成的理想标准,然后主张通过限制生育等政策措施来人为大幅压低生育率从而使得中国未来人口发展轨迹能够不断趋近于这一“适度人口”规模,最后在达到“适度人口”规模目标之后,再通过放宽生育限制等措施来试图达到长期维持这一”适度人口”规模的目的。当前人口负增长形势下,按照这一主张所得到的是一个规模不断缩减并且年龄结构不断老化的人口。人口规模缩减的不可控性、人口年龄结构的加速老化将以人口负增长战略及其政策主张为代表的应急思维和工程设计视角的荒谬性和所造成的严重经济、社会与人口后果暴露无遗,值得决策者、人口学界和社会民众充分警惕和警醒。

鉴于人口高增长时期和“低生育与人口低增长并存”时期的深刻教训和由此积聚的严峻人口风险和挑战,人口负增长时代更应该彻底告别一味直接干预和操纵人口发展的原有人口治理模式。如果继续重蹈原有“人口问题”模式之覆辙,则不仅将明显减弱人口治理成效,而且还很可能使得人口治理结果“南辕北辙”,从而大幅加剧人口负增长对于经济社会的风险与挑战,甚至可能给经济社会发展造成不可承受的后果。

(三)人口负增长时代的人口治理:超越“人口问题”模式

人口负增长时代,要更好实现人口高质量发展以及人口规模巨大的现代化,新的人口治理策略需要尽快超越“人口问题”模式,并在视角、方法论等方面谋求改变。其中,视角方面,人口负增长时代的人口治理要在肯定其积极因素基础上做到全面超越“人口问题”模式,即虽然承认人口问题的客观存在,但同时又将人口问题界定本身存在的一定程度的主观性甚至任意性纳入人口决策考虑范围。同时,对人口问题的应对也应更具现实性和灵活性,更为强调人口与发展的双向互动,并充分重视组成人口的微观个体的主体性和能动性。

方法论方面,人口负增长时代的人口治理策略提倡多元主体参与,并主张政策空间维度应实现从宏观向宏观、中观和微观三者并重的转变。首先,在人口发展规划、政策制定及实践过程中应超越单一政府(国际组织)主导模式,并致力于打造政府、NGO、社区、家庭多元组织和机构共同参与的多元人口治理格局,同时,还要特别强调家庭以及个体在人口治理过程中的主体作用。其次,政策空间维度方面,主张实现从宏观层次向宏观、中观和微观并重转变。具体来说,宏观层面不仅包括国家,而且还应纳入全球人口治理视野,而中观层面主要指区域与城乡,微观层面包括社区、邻里和家庭以及其中的个人。

(四)人口负增长时代的人口治理策略:构建理念、战略与政策的“三位一体”体系

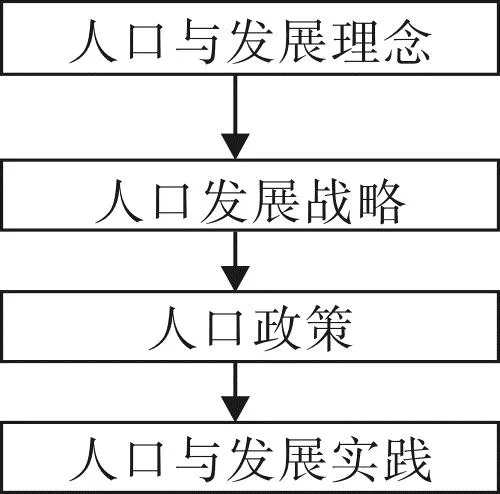

人口负增长时代,基于以往人口治理实践的经验和教训,新的人口治理策略应超越原有的“人口问题”主导模式,并逐渐构建起包括人口与发展理念、人口发展战略、人口政策这三方面的整合性人口治理体系(见图1)。

图1 人口负增长时代的整合性人口治理体系

第一,人口与发展理念属于观念层次,其中涉及有关对于人口的整体态度(积极、中性还是消极)、人口与发展的关系认定(人口与发展哪个为主导、人口在发展中的定位等)等。某种意义上来说,人口与发展理念决定了人口发展战略并进而深刻影响了具体人口政策的制定和实施。

人口负增长时代的人口与发展理念方面,应努力实现从消极人口观向积极人口观的转变,并树立人口与发展双向互动的理念。首先,应彻底走出“人口问题”模式长期塑造的消极人口观,在人口规模、生育、老龄化、迁移等方面逐渐培育积极人口观。要更为辩证地看待人口现象与人口事实,即不仅看到可能存在的人口问题这一消极方面,而且还能看到其中所蕴含的人口机会这一积极方面。其次,要改变以往通过直接调节和控制人口来促进发展的单向度政策思维模式,将人口与发展的双向互动关系作为人口治理政策制定和具体实践的重要考虑因素。要充分认识到,在大多数情景的人口与发展关系中后者往往占据决定性地位,如果一味通过牺牲人口来谋求发展,不仅收效甚微,而且经常使得人口自身可持续发展都成为严重问题。有鉴于此,今后应更多考虑通过经济社会等方面的改革来引导人口发展,而将对人口进行的直接调节和操纵限制在最低程度。

第二,人口发展战略主要指人口未来发展目标(比如人口规模、人口结构、人口素质和人口分布等方面的目标等)以及发展方式(任由人口自然发展还是进行政策干预,对人口进行直接干预还是通过经济社会政策间接引导等)的设定。人口发展战略起到了承上启下的作用。一方面,人口发展战略很大程度上由人口与发展理念所决定;另一方面,人口发展战略又基本决定了人口政策的整体倾向和关键内容。

人口负增长时代的人口发展战略方面,应坚决拒绝人口负增长战略及其工程设计视角,并努力实现人口治理的动态评估和优化。人口负增长时代更要高度警惕人口负增长战略及其所反映的人口与发展理念。按照人口负增长战略,中国“适度人口”规模在6亿到7亿之间,最低者甚至到3亿至4亿。(45)宋健、田雪原、于景元、李广元:《人口预测与人口控制》,人民出版社1982年版,第100页;李小平:《进一步降低生育率的必要性和可能性》,载本刊编辑部:《中国人口数量:究竟多少亿才合适?》,《人口研究》,2002年第4期;程恩富、王新建:《先控后减的“新人口策论”——回应十点质疑》,载程恩富主编《激辩“新人口策论”》,中国社会科学出版社2010年版,第47-76页。在此“适度人口”规模标准下,当前陷入超低生育率形势和开启长期人口负增长通道正是这些人口负增长战略倡导者所欢迎和期待的结果。这种观点和认识不仅会严重误导对当前和未来人口形势的判断和人口治理决策,而且会明显延误应对人口负增长、超低生育率和人口快速老龄化等的战机。今后的人口发展战略的制定和实施需要以史为鉴,在深刻吸取历史经验和教训的基础上要更多地着眼未来和面向实践,既看到人口发展的大趋势,又考虑到人口未来的不确定性和开放性。人口负增长时代的人口发展战略应明确人口治理要勇于面向未来、面向未知、面向各种可能性,要敢于承认人口决策的不完美性,并通过定期评估等方式来增强人口发展战略的自我纠错和调试能力。

第三,人口政策具体指有关人口与发展的可操作性措施,包括生育政策、人口老龄化政策、城镇化政策和户籍制度等。人口政策与人口治理的关联最为紧密,也最容易引起社会广泛关注甚至激烈争论。但无论在历史上还是当前,不管在哪个国家或地区,有关人口政策的激烈争论背后其实反映了人口与发展理念、人口发展战略等方面存在的严重分歧。(46)王军、刘军强:《在分歧中寻找共识——中国低生育水平下的人口政策研究与演进》,《社会学研究》,2019年第2期;郭志刚、王军:《中国人口发展战略研究中的分歧与演进》,《国际经济评论》,2020年第4期。因此,要更好进行人口治理,就不能只是就政策谈论政策,而应该深入探讨各自人口政策主张背后所反映的人口发展战略以及更深层次的人口与发展理念,也只有如此才能做到正本清源从而真正实现人口高质量发展。

人口负增长时代的人口政策方面,应实施缓解性政策与适应性政策双管齐下的策略,不可偏废。无论是人口负增长、超低生育率还是人口快速老龄化、人口高度流动性,这些人口负增长时代所谓的人口问题本身与以往存在显著不同,即无论采取何种经济社会措施甚至对人口自身的直接调控,都无法从根本上完全解决某一特定人口问题,而至多在某种程度上对此加以缓解。因此,人口负增长时代的人口政策在采取缓解性策略的同时,还应特别注重适应性策略,即通过经济社会改革和增加公共服务供给等方式来适应人口负增长时代的人口缩减、少子化和老龄化等人口新常态。

五、结语:通过历史性和反思性提升人口治理效能

要以人口高质量发展支撑人口规模巨大的现代化,就需要认真研究和尽早确定人口负增长时代的人口治理策略。基于历史性和反思性视角,本文提出鉴于人口负增长时代前所未有的风险与挑战,相应的人口治理策略亟待超越以往占据主导地位的“人口问题”模式,并逐渐构建起涵盖人口与发展理念、人口发展战略和人口政策“三位一体”的整合性人口治理体系。

由于人口规模的持续削减、超低生育率和人口快速老龄化这三个因素并存并相互叠加,人口负增长时代的人口治理难度前所未有,人口与发展的关系趋向复杂化,人口的未来发展趋势也愈加难以精准预测。人口负增长时代人口风险的增强以及经济与社会环境的新特点共同决定了,当前及未来阶段的人口与发展政策与实践不应只是局限于“治标”阶段,而应具有历史性视角和反思性视角,并重新回顾以往发展中国家人口治理的具体政策与实践并总结其经验教训。只有在系统回顾过去的基础上,才能更好地着眼未来,并能制定出真正有利于实现人口规模巨大现代化和人口高质量发展的人口治理策略。

二战结束之后广大发展中国家的人口治理实践表明,“人口问题”模式及其应急思维和工程设计视角作为人口治理主导性思维具有很大局限性并且危害巨大。无论是在人口高速增长时期还是“低生育与人口低增长并存”时期,“人口问题”模式都将人口过快增长或人口规模过大作为人口与发展的主要矛盾,并主张通过对人口的直接干预来促进经济社会发展和资源环境保护。工程设计视角则将人口视为可供调节和操控的无生命物体,而忽略了组成人口的每个个体的创造性和对环境的适应和调节能力。该视角更大的致命性在于其对人口未来发展的机械论式的主观判断,无论是人口负增长战略基于所谓“适度人口”规模所主张的大幅削减中国人口的观点,还是有关人口未来发展的“生育率U型轨迹”,这些“人口问题”模式的“杰作”已经被实践证明产生了较为严重的负面后果,而且还存在继续误导当前及未来中国人口治理决策的可能。

人口负增长时代的人口治理在视角与方法论等方面明显有别于以往的“人口问题”模式。视角方面,在承认某些人口问题客观存在的基础上,认为人口决策与人口行动应考虑人口问题界定的主观性、人口问题解决的不彻底性、人口未来发展的开放性等重要因素。方法论方面,倡导多元主体参与的人口治理新模式,政策空间维度也从“人口问题”模式的单一宏观层面转向宏观(全球、国家)、中观(区域、城乡)和微观(家庭、个人)并重。

具体来说,人口负增长时代的人口治理体系是由人口与发展理念、人口发展战略和人口政策组成的有机整体,并呈现出理念决定战略,战略决定政策的层次递进关系。也就是说,不同人口政策倾向的背后实际体现了相异的人口发展战略主张,而不同人口发展战略背后则又体现了不同人口与发展理念的分歧。

人口负增长时代的人口治理策略应在理念、战略和政策三个层面有所作为。首先,人口负增长时代的人口与发展理念应实现从消极人口观向积极人口观的转变,从以往“人口问题”模式所体现的通过直接调节人口自身来促进发展的单向度思维转变为人口与发展双向互动的新思维,并要更为注重人口自身的均衡和可持续发展;其次,与理念的转变相对应,人口负增长时代的人口发展战略应坚决拒斥充分体现“人口问题”模式及其工程设计视角的人口负增长战略,并通过建立人口治理效能的定期评估制度等来不断优化人口决策机制;最后,人口政策方面,在千方百计通过生育支持政策、人口老龄化政策、城镇化政策与户籍制度改革等措施来尽量缓解人口负增长、超低生育率、人口过快老龄化等对经济社会造成的冲击的同时,还要充分肯定适应性政策在人口负增长时代的重要作用,借助经济社会变革和扩大公共服务供给等方式来不断适应人口负增长时代人口、经济和社会发展的新常态。□