作为意志与表象下的歌剧

月旦平

西方那些被一遍又一遍地搬上舞台的歌剧作品,除了其自身音乐与故事已成为经典这一必要条件外,人们所期望的更多是演奏、歌唱、表演以及舞美呈现等二度创作。自20 世纪下半葉以来,导演这个角色越来越承担着赋予歌剧新的艺术思维表达的责任与义务。人们也从“听歌剧”这个习惯,愈加变成了“看歌剧”。而随着“导演制歌剧”(由德文Regieoper 演化而来)等歌剧创作形态的出现,我们不得不重新审视经典的再演绎和再改编,有“导演制歌剧”被推行,必有反“导演制歌剧”的声音出现。在现如今歌剧的舞台,遵循经典和反其道而行两种创作道路,都已经成为歌剧舞台的家常便饭,人们对此展开的争论也不绝于耳。所以,怎样既能遵循经典又能在舞台呈现上抓住观众的心,这是整个歌剧界都在探索的目标,观众的“耳朵”与“眼睛”同样重要,它们同样需要被呵护。

由国家大剧院等四家国际艺术机构联合制作的歌剧《拉克美》(Lakmé )于2019 年在阿曼马斯喀特皇家歌剧院首演,此次在北京的首演恰逢“一带一路”倡议提出十周年和中国阿曼建交45 周年。虽然这版《拉克美》不是纯粹的导演制歌剧制作, 但导演在表现原作、展现故事本源方面做了相当多的艺术处理。特别是舞台想象力的延伸方面,从整个舞美的呈现到所有调度的立意,都下足了功夫。另外,结合《拉克美》歌剧本身,这一版制作也可以视为跨文化戏剧方面的一次探索。

以芭蕾音乐创作著称的法国作曲家莱奥· 德里布(Léo Delibes)创作的题材包括舞剧、歌剧以及合唱曲、器乐曲等。德里布欣赏瓦格纳,但在创作上并不追随瓦格纳;他早期受到梅耶贝尔影响较多, 后来他试图抗衡奥芬巴赫的影响力;他的创作风格与比才也有许多相似之处。尼采曾欣赏德里布,说他没有“令人难解的深奥”。确实,纵观德里布的创作,通俗、易懂、悦耳是他音乐的显著特征。

德里布生前创作完成的最后一部歌剧《拉克美》被称为“印度版《蝴蝶夫人》”,它是德里布在剧作家埃德蒙·贡迪内建议下,阅读了法国作家皮埃尔·洛蒂的小说《洛蒂的婚礼》后决定创作的。皮埃尔·洛蒂是法国海军军官,他曾到过中国、日本、印度等地,他的很多作品与他的游历有关系。歌剧《拉克美》讲述了英殖民时期的一位英国军官与印度婆罗门祭司之女拉克美相恋,最后因前者的离开拉克美服毒自尽的故事。

原作的故事发生在19 世纪的英殖民时期,而此版的故事背景被导演放在了1920 年前后。《拉克美》原本的戏剧情节一直被一些人诟病,其部分段落戏剧推进缓慢,戏剧性不够强,这一点在此次演出中得到了一定的缓解。部分宣叙或对白被简化使得这次《拉克美》演出中的戏剧动作更加紧凑且突出了音乐的表达。笔者认为,简化的另一个重要原因是源于舞台呈现调度的整体性和连贯性,且过多的宣叙调或对白会干扰东方舞台传统美学中的“诗、乐、舞”三位一体的整体性,与要表现的舞台美学观不符。

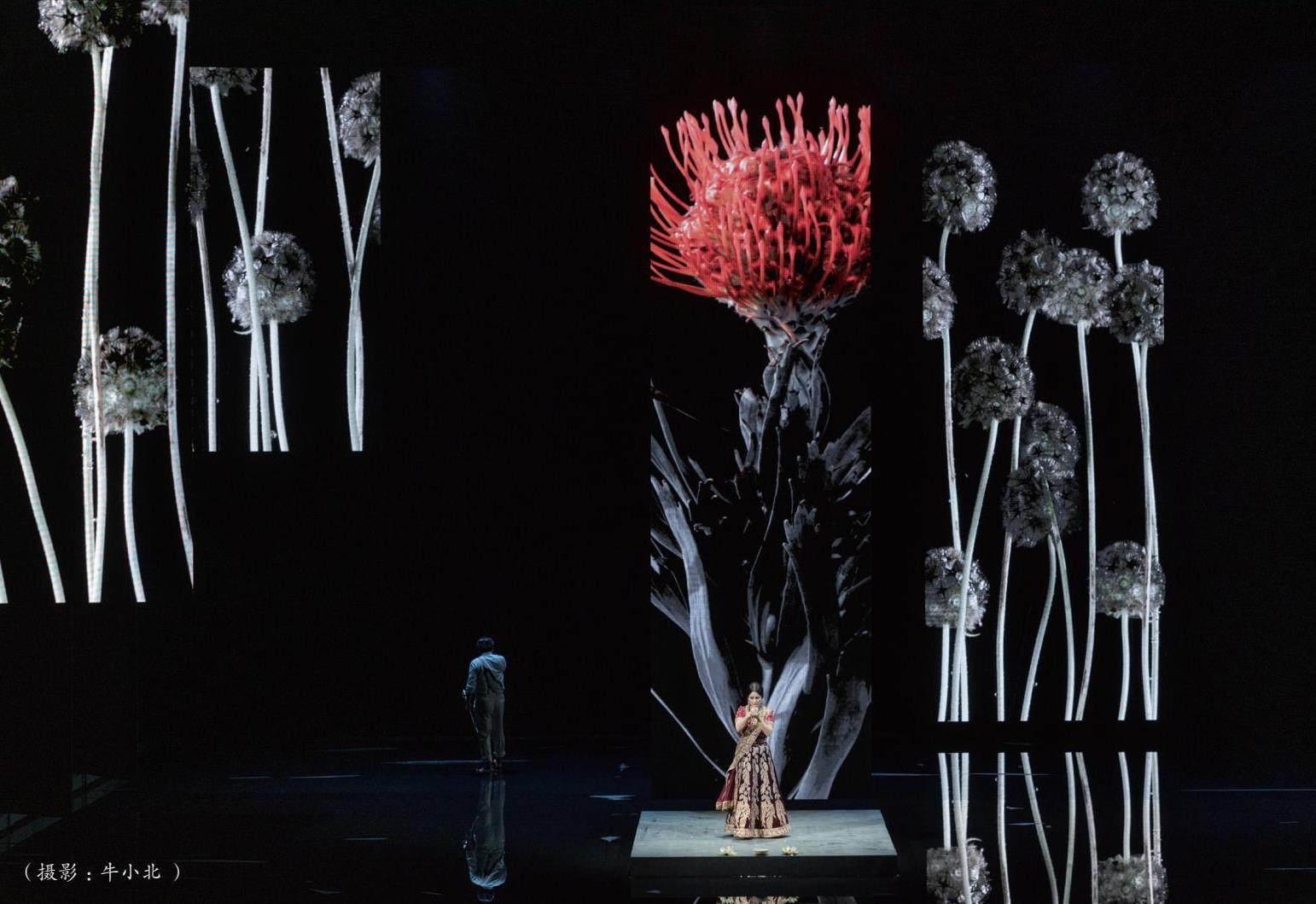

叔本华的著作《作为意志和表象的世界》受到了印度宗教等东方哲理思想的影响。“西方是意志, 东方是表象”,这是后殖民《东方学》作者爱德华·沃第尔· 萨义德借叔本华的哲学思维而得出的一个总结性的一句话。从表象上来看,此版《拉克美》立足于水,是水上之曲;从意志来看,此版《拉克美》是东方风韵与现代审美的融合。把真正的水大面积地搬到舞台上,这在不少中外戏剧演出中都被应用过,但此次的尝试更丰富且大胆——就像导演所说, 是“借水放大了人类的情感”。此次舞台表演几乎都是在水池中完成,利用可以移动的台板在水上来去自由,有的象征着极具宗教特色的步道,有的象征着室内或街道,有的象征着森林一隅……在不同模块拼接组合下,人物行动如轻舟漫步,不管是人物剪影还是布景转换,不管是独唱还是长段的舞蹈场面,在德里布的音乐和现场演绎中,不少场景都极具仪式感,这符合故事所体现的神秘与东方美感。

印度和水有关的文化符号有很多,比如恒河,比如泰姬陵前的水道。水象征生命,在印度也象征着净化。《拉克美》的故事本就与印度文化息息相关,水上之曲不仅符合这个歌剧本身的故事,更符合印度的文化以及东方的审美。对于水的应用,一个重要细节在“花之二重唱”中:在静谧的氛围里,一排水滴突然落下。这一细节令人又惊又喜,至少在笔者看来,感受到这一场景的水之美、净化之美的同时,又担忧水的声音覆盖了甜美的歌声,这在歌剧中常常是不被允许的。但也许,这种人声与水滴声交互的效果就是导演刻意而为之,让观众得以以一种身临其境之感,领悟水此刻表达的用意。至少, 这是一版绝无仅有的“花之二重唱”。

水的运用和LED 屏的运用都是极具现代审美的,全息投影技术等也为舞台的效果展现带来了惊艳之感,有些画面就像电影中的蒙太奇闪现,色彩变化上也是非常有视觉冲击力的。不知导演达维德· 利维摩尔(Davide Livermore)是否深入研究过中国的写意美学,但舞台呈现的写意风格处处可见: LED 屏的来回移动与中国戏曲里屏风的运用有相似之处,在空旷的舞台上用媒体等手段让小画面点缀其中,这有点“留白”的韵味;水中倒影与人与物的真身也在虚实之间增加层次感……布景与多媒体在写实与写意中来回转换,不过这种过多的转换有时也会增加观众的观剧负担。多媒体部分内容,例如花的各种形象的频繁反复以及二幕开场街景桥的布景等若能更加简洁、符合东方审美表达或许效果会更好。此外,整个舞台呈现上没有太多的证据指明故事是发生在1920 年左右这个时期,这是很多歌剧“调包”故事背景时期后,常常会出现的观众的理解偏差。

此版制作的历史背景时期是1920 年左右,正值甘地号召的“非暴力不合作”时期,此时的印度对外抗争和民族独立意识空前活跃。这说明导演不是纯粹站在西方视角,而更多是站在新的历史视角看待这部作品。“西方是意志,东方是表象”,这是一种典型的割裂主义文化思维。此版《拉克美》弱化了东方主义的影响,它的重心不再是故事中的文化对立,它宣扬的不再是很多西方人推崇的塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)的“文明冲突论”, 而是一种新的文化上的融合,把传统与现代、东方与西方进行了一次有效的合力表达,这是一次二度创作上的突围。

整体来看,舞台不拘泥于故事中的东方主义, 反而多了一点包容,多了一点现代审美,这是此版《拉克美》弥足珍贵的地方。在舞台呈现和表达上, 这一版《拉克美》也给我们指明了一个方向,那就是作品在传达文化符号和审美取舍上应该怎样做到一种统一性和融合性。这对于我们面对中外作品方面,特别是用我们的视角怎样把传统与现代更好地结合这方面树立了一个典范,这条路还需要我们继续探索和挖掘。

对于许多观众来说,本次的演出是耳目一新的。本次的导演和编舞达维德·利维摩尔从事过编、导、演、设计、教学等工作,他注重剧院的公共性, 强调文化对于社会的功能,他与舞美、服装、灯光设计等部门的国际团队共同塑造了一种跨文化的戏剧表达。

在19 世纪下半叶那个歌剧风格丰富多彩的时代,德里布没有另辟蹊径,他坚持他的《拉克美》路线:带有意大利歌剧传统的法式风格。所以,演唱《拉克美》既不能太古典化、罗西尼化,也不能瓦格纳、威尔第化,更不能“真实主义”化。怎样平衡、把握好这个作品演唱风格,是歌剧演员演绎这类作品首先需要注意的事情。

“花之二重唱”在很多人看来就是法国的贝利尼式的,在乐队和人声上容不得半点过实或过虚的表现。9 月14 日当晚的这段演绎轻盈、曼妙,拿捏得刚刚好。当晚的女主拉克美由贝亚特·里特(Beate Ritter)饰演。和不少观众反馈一样,笔者觉得,贝亚特· 里特无论是表演还是演唱上,都可以视作是拉克美这个人物的量体裁衣人选。引述1929 年一段对莉丽· 庞斯(Lily Pons)饰演的拉克美的“银铃之歌”的评论:“像爱的火焰……像一把风鸣琴, 就像敬献给梵天大神的森林中的含羞草燃烧后散发的光芒与香气。”这也是贝亚特· 里特给人的感觉。

杰拉尔德的扮演者马尔科· 齐亚波尼(Marco Ciaponi)突显出男主在剧中不同的形象转变:好奇、欣喜、勇敢、纠结、挣扎……其高音声部华丽而有力,但在个别段落,特别是下半场,声音略显疲惫。张文巍饰演的尼拉坎塔在声音和形象上都把祭司这个人物演绎得恰到好处,毫无违和之感。

来自法国的指挥让- 吕克· 坦戈(Jean-Luc Tingaud)担任过众多歌剧特别是法语歌剧的指挥。演出当晚,他指挥的国家大剧院管弦乐团保持着中规中矩的速度以及力度,就像视觉中的艳丽多彩的花朵一样,乐队时不时会以波谲云诡的色彩状态展现出德里布音乐的魅力。而在部分舞蹈音乐段落, 速度中规中矩有時略有拖沓,这给舞台上个别所谓的印度风格舞蹈段落也带来了拖泥带水之感。有些舞蹈的场面是相当写意的,极具视觉美感,但怎样用丰富多变的充满印度标志的舞蹈填满长段的舞蹈音乐场面,这方面还有待进一步的挖掘。

空旷的景对合唱的演唱也产生了一定的困扰, 因此,导演在层次、空间感的把握上对合唱应该有更严格的分寸把握。总之,从导演和设计团队到演员、乐队,从意志到表象的传达离不开每个环节的通力合作,任何表象的缺失与不准确都会影响整体意志的表达。

最后,笔者不禁想起演出字幕中出现的非常中国化的“发乎情,止乎礼”这一句翻译,原来形容爱情可以如此简单!这不也是艺术创作应该遵循的规律么?从“情”到“礼”,从“意志”到“表象”, 都是在一定的度的范围内进行的。失去意志的表象只是一个躯壳,失去表象的意志又太过虚幻缥缈。戏剧的舞台也是如此。我们看过太多的戏剧在某一场景表达上不知其所以然,既抓不住文本内容的核心,也抓不住从意志精确传达到表象的过程的解决的方法。意志与表象,互为表里,表象是客体,意志是主体,如果表象与意志不能够统一,终会形散而神也散,这是当今不少戏剧作品所面临的困境。