生态安全格局构建及景观生态风险预测

——以赛罕乌拉国家级自然保护区为例

邹珮雯,徐 昉

北京林业大学 园林学院,北京 100083

自然保护区在涵养水源、保持水土、改善环境和保持生态平衡等方面发挥重要作用,同时自然保护区生态系统结构与功能的稳定性对维护区域生态安全、提高区域生态服务水平具有显著作用[1—2]。随着人类活动不断加剧,全球气候变化问题日益凸显,结合自然保护区自身的敏感性与脆弱性,自然保护区面临着自然资源保护和开发协调统一的问题。人类活动在一定范围和程度上影响着景观格局和生态过程的变化,通过构建景观生态风险评价模型,分析景观生态风险时空特征,能够直观地表达出人类活动因素所产生的风险影响。构建区域生态安全格局是提高自然保护区生态安全的重要策略与关键环节,并对于生态文明建设以及进行山水林田湖草生态保护修复有重要意义。

景观生态风险评价反映了在自然环境和人类活动的共同作用下,景观格局与生态过程间的相互作用导致的负面后果[3]。20世纪80年代,美国学者最先将景观生态学与区域生态风险评价融合,将景观作为评价对象,评估自然环境与人类活动对生态系统产生危害的风险程度[4]。20世纪90年代以来,在景观生态学与计量地理学交叉融合下,国内外学者针对景观格局与区域生态安全等研究方向,对景观生态风险展开了有效探索[5]。评价对象一般以生态脆弱敏感区及人类高强度活动区为主,探讨湿地[6]、流域[7]、矿区[8]、城市群[9]等景观格局变化的影响,评价单元包括行政区[10]、小流域[11]、风险小区[12]等,评价方法有景观格局指数法[13]、熵值法[14]、暴露-响应法[15]等。

为了加强区域风险管控与优化景观资源配置,需要对景观生态风险时空变化进行模拟预测[16]。以往研究中通常以通常以元胞自动机—马尔可夫模型(CA-Markov)、小尺度土地利用变化及效应模型(CLUE-S)和未来土地利用模拟模型(FLUS) 等模拟未来土地利用。早期研究中,CA-Markov模型最为常见,借助Markov分析土地利用栅格单元的初始状态、领域影响及转化规则模拟用地空间布局,但由于驱动因素影响不明确,模型模拟精度不足[17]。此后,Verburg提出了基于逻辑回归(logistic regression)算法的CLUE-S模型,,分析了驱动因素与土地利用空间变化的影响关系,有效提升模型预测精确度[18]。但由于CLUE-S模型缺少对不同地类间竞争关系和与相互影响的考虑,Liu等提出FLUS模型通过引入“自上而下”理念的系统动力学模型完善其与CA模型的相互反馈与相互作用,提高模型准确度[19]。Liang等指出CLUE-S与FLUS模型未能准确用特定公式将土地利用变化与驱动因子的相互关系表达出来,因此提出了基于随机森林算法的PLUS模型[20]。斑块生成土地利用变化模拟模型(PLUS)结合了土地扩张分析策略(LEAS)和基于多类型随机斑块种子的CA模型(CARS)。相比于其他模型,PLUS模型能更好地利用随机森林算法表达驱动因素与土地利用变化的相互关系,在发展概率的约束下自动模拟斑块生成,尤其是水域等自然景观用地类型的斑块级变化[21]。

生态安全格局是以景观格局与过程的相互作用为基础,在诸多生态要素的干扰下,判定出需要进行生态保护、提高生物多样性、增益景观功能作用的区域,构建区域生态安全格局是提升生态系统质量和稳定性及区域生态安全的重要手段[22]。自俞孔坚等认为景观存在潜在的空间格局[23]、马克明等提出区域生态安全格局的概念[24]、黎晓亚等提出区域生态安全格局设计原则与方法后[25],我国的生态安全格局研究从单一物种保护目标向生物多样性保护、气候调节等多样目标发展,研究尺度趋向多元化,同时对生态安全格局的识别及构建的研究逐渐成为研究热点[26];近年来,生态安全格局已形成“源地-廊道-节点”的研究范式[27],并发展了以电路模型、最小累积阻力模型为主的研究方法[28]。电路模型尽管能够通过电流密度描述生物多路径扩散的概率,但却缺少对物种在长期迁移下选择最佳迁移路径的分析[26]。而最小累积阻力模型则较完善地体现景观格局变化与生态过程演化的交互作用,从而选择基于阻力面的最优路径[26]。同时,生态安全格局的研究对象也不断丰富,一般以流域单元[29]、城市市域[30]、经济快速发展地区[31]为主。

景观生态风险评价和生态安全格局构建已有研究取得了丰富的成果,但仍有以下三方面问题需要进一步探究:一是对自然保护区景观生态风险和生态安全格局构建的研究不足,自然保护区是生物多样性保护的重要区域,亟需针对自然保护区开展景观生态风险和生态安全格局相关研究,以对生态功能用地开展保护措施。二是大多数研究从生态敏感性出发构建生态安全格局,而将景观生态风险与生态安全格局耦合的研究较少。三是在景观生态风险的研究中,综合考虑土地利用发展模式及人类活动对景观生态风险的影响的研究并不多,PLUS模型是近年来提出的预测自然用地发展的优势模型,与其他模型相比预测准确性更高。

赛罕乌拉国家级自然保护区是我国典型综合性森林生态系统自然保护区,生物多样性高,具有很高的自然保护价值,对维持区域生态环境稳定十分重要,同时,赛罕乌拉国家级自然保护区属于生态脆弱区,近年来受自然和人为因素等各方面的干扰,土地利用动态格局发生较大变化[32]。基于此,研究选取赛罕乌拉国家级自然保护区,基于景观格局构建景观生态风险评价模型,结合景观生态风险指数和最小累积阻力模型构建生态安全格局,并采用PLUS模型对未来景观生态风险进行预测,提出保护策略与风险管控措施。

1 研究区概况

研究区赛罕乌拉国家级自然保护区位于内蒙古自治区赤峰市巴林右旗北部(43°59′—44°27′N,118°18′—118°55′E,图1),东接赤峰市巴林左旗,西与赤峰市林西县相连,南与巴林右旗岗根苏木相接,北依内蒙古锡林郭勒盟,总面积1004.62km2。隶属大兴安岭山脉南端阿尔山支脉中山山地,山体呈东北-西南走向,平均海拔高度在1000m以上。该区属中温带半湿润温寒气候区,地表淡水资源丰富,由于其独特的地理环境和自然条件,形成了特有的的植物群落,是全国为数不多的以保护森林、草原、湿地等生态系统、物种多样以及西部辽河源头的重要水源涵养地为主的山地综合自然保护区[33],与此同时,各种生物间、生物与自然环境间相互依赖的紧密性与敏感性使其生态系统相对脆弱[34]。从自然保护区功能区划上看,研究区包含了3个核心保护区、3个一般控制区(图2),主要经济来源是农业、少量牧业、林副产业、旅游业和一般控制区的商品林经营[35]。

图1 赛罕乌拉国家级自然保护区地理位置

图2 赛罕乌拉国家级自然保护区功能分区

2 研究方法

2.1 数据来源

研究区边界来自赛罕乌拉国家级自然保护区管理局。土地利用现状数据来源于全球30m地表覆盖(GlobeLand30)数据集,空间分辨率为30m。根据《土地利用现状分类》(GB/T21010—2017)并结合研究区土地利用特点,将研究区土地利用分为草地、耕地、林地、建设用地、水域、未利用地等6种类型。数字高程模型(DEM)数据(30m×30m)来自地理空间数据云。归一化植被指数(NDVI)指数来自MODIS产品数据,空间和时间分辨率分别为250m和16天,选取2020年5月至9月的遥感影像。道路数据源于全国地理信息资源目录服务系统。河流等水系数据来自国家基础地理信息中心。

2.2 数据分析

2.2.1景观生态风险评价体系构建

根据区域异质性划分2km×2km风险小区,共分为331个研究区,利用Fragstast 4.2逐一计算各风险小区的景观生态风险指数,以此作为各小区中心点的景观生态风险值,再利用Kriging插值方法得到研究区景观生态风险空间分布情况。基于自然保护区的景观类型,选取景观损失度、干扰度、脆弱度构建景观生态风险指数。

景观生态风险指数计算公式为[36]:

(1)

式中,ERIk是第k个风险小区的景观生态风险指数;Aki是第k个风险小区里第i类景观的面积;Ak是第k个风险小区的总面积;Ri是第i类景观的生态损失指数。

Ri=Ei×Vi[36]

(2)

Ei=aCi+bNi+cFi

(3)

式中,Ri是第i类景观的生态损失指数,Ei是i类景观的干扰指数,Vi是脆弱度指数,借鉴相关研究,对各类景观类型的脆弱度赋值如下:建设用地为1,林地为2,草地为3,耕地为4,湿地和水域为5,未利用地为6[37]。对赋值进行归一化处理,得到各种景观类型的脆弱度分别为0.0227、0.0454、0.0682、0.0909、0.1136[38]。Ei是景观干扰指数,Ci是景观破碎度,Ni是景观分离度,Fi是景观分维数,a、b、c分别为破碎度、分离度和分维数的权重(a+b+c=1),根据相关研究,结合研究区的实际状况,分别赋值为0.5、0.3和0.2[39]。

2.2.2最小累积阻力模型(MCR)模型

MCR模型是生态安全格局构建的常用方法。该模型基于KNAAPEN等[40]建立的费用距离,其原理是生物物种、物质能量在景观组分与要素不同的空间中迁徙时,所需克服的景观阻力不同,景观功能越完善,阻力越小[8]。该模型计算这一生态过程所需克服的阻力,反映生物迁徙跨越不同景观基面的运动趋势。公式如下[8]:

(4)

式中,MCR是从源j扩散到空间某点的最小累积阻力;f是反映MCR与变量(Dij×Ri)之间正比关系的函数;Dij是目标单元从源j扩散到空间某点穿过景观i的距离;Ri是景观表面对景观流向某个方向扩散的阻力。

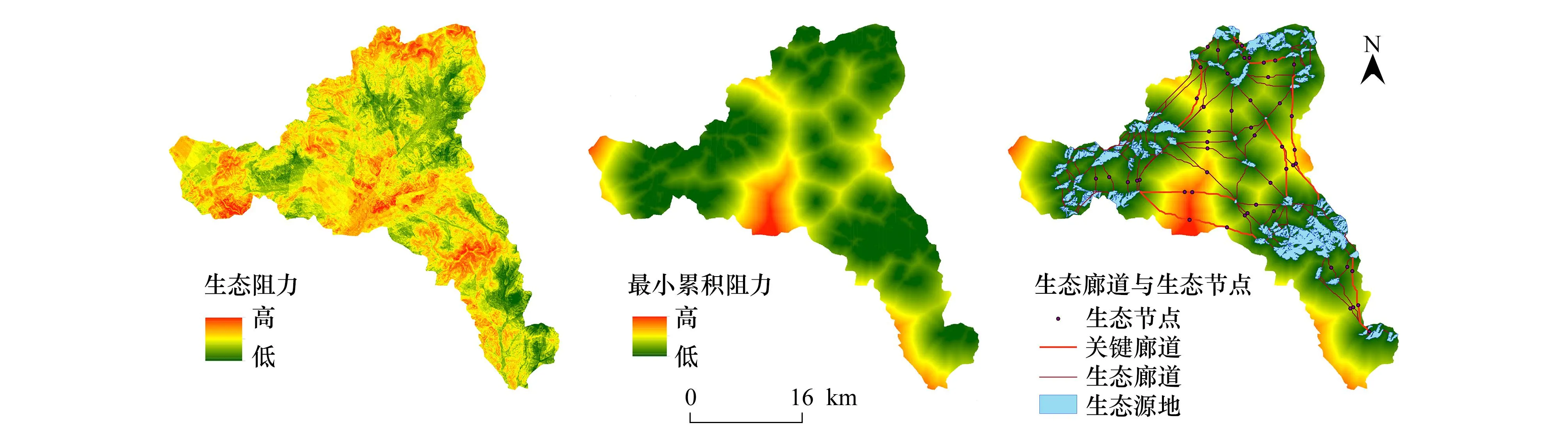

研究基于景观生态风险评价结果并结合赛罕乌拉国家级自然保护区生态环境状况,从景观生态、地形地貌、距离因子3个方面,分别选取景观生态风险指数、植被覆盖度、高程、坡度、与道路距离、与水系距离等6个阻力因子。根据相关文献资料[41],结合研究区情况,利用层次分析法确定各因子权重。各因子阻力值及权重见表1。

表1 赛罕乌拉国家级自然保护区阻力因子权重

2.2.3PLUS模型

PLUS模型基于现有的CA规则,提出了一种新的转化策略,通过提取两期土地利用变化间各类用地扩张的部分,从增加部分中采样,采用随机森林算法逐一对各类土地利用扩张和驱动力的因素进行挖掘,从而获取各类用地的发展概率及驱动因素对该时段各类用地扩张的贡献[42—43]。PLUS模型深入探讨了引起土地利用发生变化的驱动因素,尤其是水域、草地等自然景观的用地类型的斑块级变化[44]。CLUE-S模型对于小尺度城市区域以及FLUS模型对城市用地得适用性更高,对于自然景观用地模拟则略有缺陷,PLUS模型突破了CLUE-S模型与FLUS模型的局限性,可以更好地对自然景观类型用地则挖掘转化规则与模拟景观动态。研究选用PLUS模型对于赛罕乌拉国家级自然保护区的土地利用发展及景观生态风险进行模拟预测。

研究首先根据赛罕乌拉国家级自然保护区实际情况及数据的可获取性,从自然因素、社会经济因素和可达性3个方面选取年均降水、年均气温、高程、坡度、公里网格国内生产总值(GDP)、人口密度、距道路距离、距城镇距离、距水系距离等8个影响因子,栅格化后统一成与土地利用数据相同的投影坐标系及空间分辨率。其次,采用用地扩张分析策略(LEAS)挖掘转化规则,得到6类用地发展概率。最后,利用Markov模型对未来土地利用类型进行需求预测,得到各用地的目标像元数,结合土地利用转移矩阵,确定转移成本矩阵(表2),并设置领域权重参数与随机斑块种子的概率。其中,领域权重参数代表该地类向其他地类扩张的强度[45],将耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地邻域权重参数设定为1、0.57、0、0.56、0.63、0.55;随机斑块种子生成的概率代表各地类产生新斑块的难易程度[46],设定为0.01。结合各类用地的目标像元数、转移成本矩阵、随机斑块种子生成的概率及邻域权重等相关参数,基于多类随机斑块种子的 CA 模型对保护区土地利用变化进行模拟预测。选择Kappa系数和FOM系数进行模拟结果的精度评估,其中Kappa系数为0.79,FOM系数为0.91,表示模拟结果一致性较高,精度较高。

表2 土地利用转换成本矩阵

3 结果与分析

3.1 景观生态风险时空演变分析

利用自然断点法将区域景观生态风险分为五级,即低风险[0.025—0059)、较低风险[0.059—0.075)、中风险[0.075—0.095)、较高风险[0.095—0.119)、高风险[0.119—0.155),得到赛罕乌拉国家级自然保护区2000、2010、2020年景观生态安全风险空间分布图(图3)。

图3 2000、2010、2020年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险空间分布图

整体而言,2000—2020年保护区景观生态风险呈现北低南高,较低及低风险区占总体面积的70%以上,主要分布于北部。较低景观生态风险区分布面积最大,南部景观生态风险高于北部。中风险、较高风险及高风险区主要分布于研究区的南部地区,此区域的土地利用类型主要为耕地及未利用地,在功能分区中属于一般控制区。较低风险及低风险区主要为草地、林地区域。从时空变化上来看,2000—2020年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险整体呈先下降后上升趋势。

3.1.1景观生态风险时间变化

2000—2010年保护区景观生态风险降低,这一阶段耕地减少,林地增加,水域增加。低风险区及较低风险区面积增加52.28km2,中风险区面积减少58.99km2,较高风险区及高风险区面积增加5.25km2。这是由于2007年赤峰市政府展开“生态立旗”生态保护战略措施,对赛罕乌拉国家级自然保护区等重点保护区实施退耕还林及生态建设,研究区内林草生态系统得到保护,景观结构稳定,区域内过渡地带生态稳定性加强。

2010—2020年,保护区景观生态风险升高,各风险区变化较大,低风险及较低风险区面积减少47.85km2,中风险区增加20.39km2,较高风险区及高风险区增加28.13km2,这一阶段耕地面积增加,草地减少,耕地的扩张导致周围景观破碎化程度较高,景观动态变化较大,导致景观风险程度进一步升高。虽然保护区制定了较完善的政策,但政府短期行为严重,缺乏对可持续发展的认识与决心,生态保护工作不够到位,2010—2020年几乎未出台新的保护政策。

2000—2020年,较高风险区域及高风险区面积呈扩张趋势,面积共增加33.38km2,主要分布域保护区南部的一般控制区,说明此区域人为干扰程度增加,建议该区域应加强生态环境建设。低风险区及较低风险区面积增加5.02km2,中风险区面积减少38.61km2。

3.1.2景观生态风险空间演变

基于赛罕乌拉国家级自然保护景观生态风险的南高北低的总体空间分布格局,研究区域内景观生态风险的分布转移,2000—2010年部分以耕地、林地、草地为主的中风险区转为较低风险区,景观破碎度程度降低,抗干扰能力增强。高风险区从未利用地向耕地扩张,说明耕地破碎化程度增加,加上人类干扰程度较高,景观稳定性较差。2010—2020年部分低风险区转为较低风险区,中风险区向高风险区扩散,风险增加,主要由于景观分散度及破碎度较高及人类对生态环境的影响加剧。

3.2 生态安全格局构建

3.2.1生态源地识别

生态源地指生态稳定且具有延展性的现存乡土物种栖息地[47]。由于赛罕乌拉国家级自然保护区以森林为重要保护资源[48],研究对景观生态风险较低的区域进行筛选,同时考虑斑块的完整度与景观连通性,采取直接识别的方法选取景观结构较为稳定的大面积林地以及所有水域作为生态源地(图4)。选取研究区内斑块面积大于0.5km2的林地和所有水域,共提取56个生态源地,面积为110.50km2,占研究区总面积的10.35%。

图4 赛罕乌拉国家级自然保护区生态阻力面、最小累积阻力与生态节点、生态廊道空间分布

3.2.2构建生态阻力面

生态阻力指生物在不同重要生境斑块为“源”的源地之间迁徙需要克服的阻力值,阻力值越大,说明生物向外迁移和流动过程需要克服阻力越大。通过构建阻力面分析生态阻力的空间分布,选取物质能量在生态源地进行流通时阻力较低的路径。一般来说,生态适宜性越高,阻力值越小[49]。

在 ArcGIS 10.6中将每类单因子根据阻力值生成阻力栅格图像,利用栅格计算器对各类单因子进行加权叠加得到综合阻力面(图4)。

3.2.3识别生态廊道及生态节点

通过ArcGIS 10.6的Cost-distance工具对生态阻力面进行空间计算,得到最小累积阻力值(图4),利用Linkage-mapper工具,结合生态源地与最小累积阻力值确定生态廊道。利用对DEM数据进行水文分析以得到水系的方法来确定最高阻力值分布的“脊线”,将其与得到的生态廊道进行相交,得到的最低与最高阻力路径的交汇点,即为生态节点(图4)[50]。

最终得到144条生态廊道,49个生态节点。生态廊道总长501.92km,最长可达19.65km,最短仅0.4km。从整体空间分布上看,廊道对生态功能区及生态源地进行有效的网络覆盖,有益于生态流动,部分区域由于源地分散且附近阻力值较高,需要更多的廊道分担生物扩散的压力,需要构建较为密集的廊道。对生态廊道进行划分,大于2个节点的为关键廊道,其余为辅助廊道,得到7条关键廊道。关键廊道总长为96.56km,占总长的9.05%,在空间分布上体现为“三横四纵”的空间布局,南北向廊道四条,主要连接“王坟沟核心保护区-一般控制区-乌兰坝核心保护区”,“正沟核心保护区-一般控制区-乌兰坝核心保护区”,“正沟核心保护区-一般控制区”;东西向廊道3条,主要连接“王坟沟核心保护区-一般控制区-正沟核心保护区”,以及乌兰坝核心保护区区域内部的景观连通。连接“王坟沟核心保护区-一般控制区-正沟核心保护区”的廊道景观生态风险指数较高,需要加强此处廊道的建设与保护,以保证王坟沟核心保护区与正沟核心保护区的通道连接,为生物迁徙与能量流动提高保障。辅助廊道共137条,分布广且密集,与关键廊道共同形成保障生物迁徙的网络通道。

从空间分布上看,生态节点分布范围广且分布较为均匀。生态节点是生物迁徙与非生物过程的关键节点,提取关键节点发挥“踏脚石”的重要生态功能有利于加强区域生态安全。

3.2.4划分生态分区

为了对研究区内不同生态安全区提出差别化管控策略,基于阻力值大小以及综合考虑生态源地、生态廊道的重要生态地位,根据自然断点法将研究区划分为合理利用区[1.331—2.417)、生态过渡区[2.417—2.894)、生态保育区[2.894—4.157),并构建生态安全格局(图5)。

图5 赛罕乌拉国家级自然保护区生态安全分区、生态安全格局

生态保育区面积287.20km2,占研究区总面积的26.9%,分布较为分散,生态安全水平较低,是受到外界干扰较高的区域。土地利用类型多为林地、草地,该区生态安全水平较低,需强化该区的景观整体性,加强生态系统保护力度,打造生态循环保护区域。此区因为海拔较高,因此生态阻力值较高,为促进生物迁徙,在合理范围内通过人工补植、挑选一些优势树种进行搭配种植,显著提升保护区中森林植被的生物多样性,从而维护及提高林草生态系统的稳定性[51]。自然保护区在开展人工补植工作时,应严格遵循适地适树的原则,选择保护区内优势树种白杄云杉林、白桦林、黑桦林、色木槭林、青杨林、华北落叶松林、兴安落叶松林、蒙古栎林等种植,充分利用乡土树种具有环境适应能力强的特点,可以有效提升人工补植的成活率,有利于开展森林资源管理工作[52]。

生态过渡区面积464.37km2,占研究区总面积的43.49%,面积占比较大,区域内生态安全水平介于生态保育区与生态重建区之间,作为过渡性空间,具有平衡区域生态的功能作用。土地利用类型多为林地、草地,同时研究区内大部分耕地、未利用地及建设用地位于该区,在该区的耕地及未利用区域可以适当发展生态农业,注意自然生态系统与耕地间的过渡型特征,完善区域衔接的保护机制,增强区域之间的联系,维护过渡区的生态稳定功能。

合理利用区面积316.20km2,占研究区总面积的29.61%,分布较为分散,区域内生态安全水平较高,生态系统稳定性较高,主要分布在乌兰坝核心保护区、王坟沟核心保护区和一般控制区的东南区域,土地利用类型多为林地、草地。林草系统是保持生态系统稳定性的重要基础,对该区域应该加大保护力度,深入开展科研监测,保持区内自然资源的完整性和生态系统的稳定性,提高区域内生态安全水平。

3.3 景观生态风险模拟预测

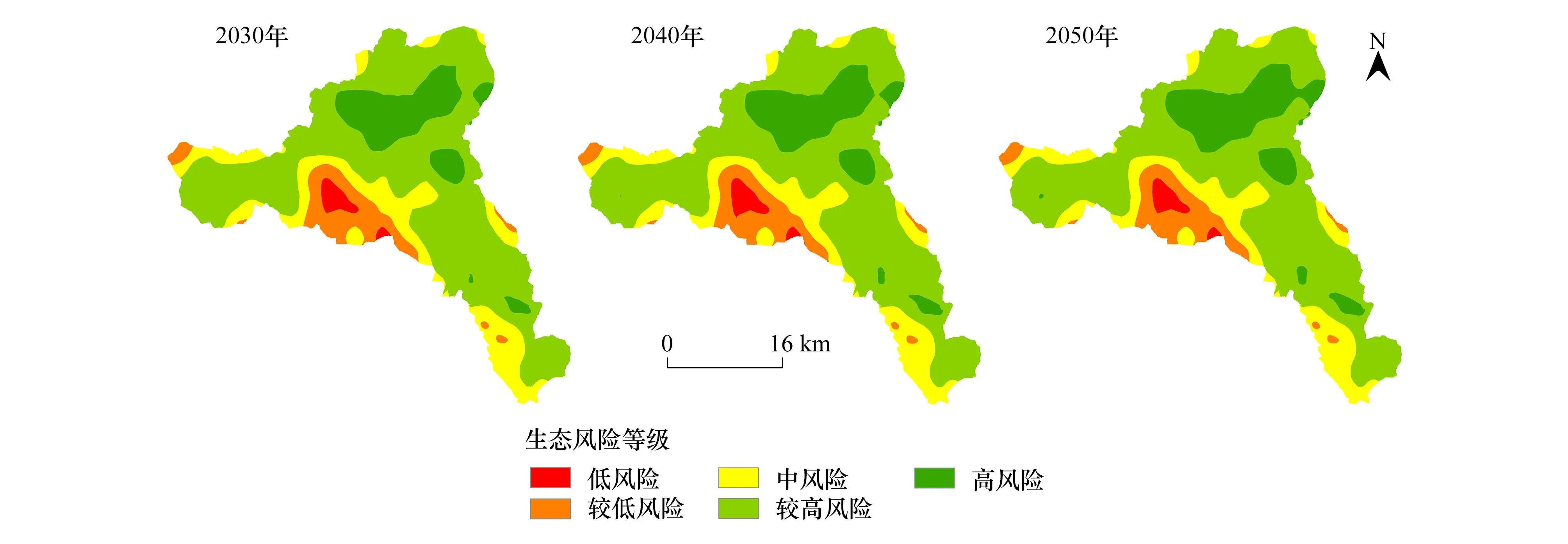

研究利用PLUS模型对保护区进行景观生态风险模拟预测,以应对未来风险防控并优化现有格局。基于PLUS模型,选取驱动因子,根据2010、2020土地利用数据进行适宜性概率计算、自适应惯性系数计算获取用地发展概率,从而挖掘转化规则;并在转化规则下,根据随机斑块生成参数设定、过渡矩阵及最终用地发展概率计算确定各类用地空间发展预测,从而得到2030、2040、2050土地利用空间分布。基于2030、2040、2050年土地利用空间分布,利用ArcGIS 10.6与Fragstats 4.2,通过景观生态风险模型得到赛罕乌拉国家级自然保护区三期景观生态风险空间分布(图6)。

图6 2030、2040、2050年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险模拟

利用ArcGIS 10.6对其进行分析,得到各风险区面积及占比(表4)。

表4 2030、2040、2050年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险区面积比

整体上来说,赛罕乌拉国家级自然保护区2030、2040、2050年3期景观生态风险空间分布与2020年相似,仍呈现北高南低的空间格局,较低及低风险区主要分布于北部,中风险、较高风险及高风险区主要分布于研究区的南部地区。较低风险区仍占比最大,占总研究区面积的50%以上,其次是中风险区、低风险区、较高风险及高风险区。从时空演变上看,2020—2050年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险呈下降趋势。低风险区面积增加34.92km2,较低风险面积增加4.81km2,中风险区面积减少27.38km2,较高风险区面积减少8.92km2,高风险区面积减少3.61km2。

4 讨论

4.1 赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险时空变化及原因

(1)2000—2020年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险呈现北低南高的空间分布格局,较低及低风险区占总体面积的70%以上,主要分布于北部,并呈现中间低四周高的空间分布格局。从时空差异变化上来看,2000—2020年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险整体呈先下降后上升趋势。总体上看,较高风险区域及高风险区面积呈扩张趋势,低风险区及较低风险区面积变化不大。

2007年赤峰市政府制定“生态立旗”生态保护战略,对赛罕乌拉国家级自然保护区等重点保护区实施退耕还林及生态建设[53],研究区林草生态系统得到保护,景观结构稳定,2000—2010年景观生态风险降低。但由于保护区地处森林、草原的过渡地带,属于生态脆弱带,物种间及物种与生态环境间的依存关系十分紧密且敏感。由于林区人口增加,木材、薪材及其他林产品的需求与日俱增,人类活动如乱砍滥伐等给保护区带来了巨大的威胁,一旦对其造成危害,由于山陡且土层薄,地表遭到破坏,植被恢复缓慢,保护区内生态系统的稳定性会受到破坏。保护区虽制定了较完善的政策制度,但政府短期行为严重,缺乏对可持续发展的认识与决心,2011年后几乎未出台新的保护政策。同时,保护区在前期规划了生态旅游及区域合理利用两个工程项目,但由于缺少稳定的资金输入,仅依靠保护区自筹资金项目难以顺利开展。在保护区规划中,生态旅游开发能提高保护区自养能力,应发展多种资金筹集渠道保证项目顺利启动。此外,由于保护区周边社区经济发展滞后(2021年赤峰市人均GDP为48937元,低于全国平均水平33000元),农牧民收入来源主要为经济作物,对区域生态环境造成破坏,以上多重因素共同导致了2010—2020年保护区景观生态风险升高。保护区需要在保护资源的前提下,吸引并加大资金投入,增强保护区自身造血功能,引导社区群众共同参与保护区规划建设,提高社区农牧民收入,实现区域可持续发展[34]。

4.2 耦合景观生态风险的生态安全格局构建及生态安全保护策略

研究将景观生态风险纳入生态安全格局构建过程中,根据最小累积阻力模型,最终提取赛罕乌拉国家级自然保护区重要生态功能“点”-56处生态源地、49个生态节点,“轴”-144条生态廊道,“面”-生态保育区、生态过渡区、合理利用区等3个生态分区,从三个维度共同构成了赛罕乌拉国家级自然保护区的生态安全格局。其中,共得到7条关键廊道。关键廊道总长为96.56km,占总长的9.05%,在空间分布上体现为“三横四纵”的空间布局。生态节点则分布范围广且分布较为均匀。生态保育区和高风险区较一致,体现了将景观生态风险数据纳入评价体系得准确性的提高。未来,在生态安全格局构建研究中,尝试将新数据的引入对于生态安全格局构建具有重要意义。

基于赛罕乌拉国家级自然保护区生态安全格局(图5),在现有格局的基础上提出生态安全保护策略。

(1)加强生态源地保护,提高生态源地量级。生态源地作为生态安全格局的基础,对维持区域内生态安全及生态系统稳定具有重要意义。生态斑块面积越大,所能服务的生物越多,物质循环与能量流动越频繁,斑块内生态系统越稳定,有利于生态系统服务的可持续性。通过提高生态源地数量与质量,提升生态源地量级,以保持和加强生态源地景观完整性与连通性[54]。因此,应全面坚持生态优先原则,对生态林地进行修复与保护。研究区内生态源地分布较集中,部分区域虽有连接的生态廊道,但距离较远缺少源地进行连通,可在王玟沟核心保护区及乌兰坝核心保护区间设立踏脚石,增强流通性,有助于物种迁徙。

(2)重视生态廊道建设,优化廊道等级体系。生态廊道是源地间物质交能量交换流动以及生物迁徙的重要通道。加强“王坟沟核心保护区-一般控制区-乌兰坝核心保护区”生态廊道的连通性,基于物质交换与生物迁徙的扩展性,增设适宜的生境廊道,保护北部山地生态屏障的重要地理位置。不同生态廊道的连通性有所差异,生态节点数量多、跨区域、长距离的生态廊道的生态服务价值更为关键,对生态廊道体系进行更为完善的制定有助于合理规划廊道的空间配置,从而有利于流动的高效性,实现生态资源的最优化流通与使用。对黑鹤、金雕、大鸨、白琵鹭等珍稀物种的迁徙路径应进行科学监测,确保生物迁徙的可达性[55]。

(3)修复与优化生态节点。生态节点是生物流动的重要载体,能够维持生态连接,有利于维护景观的连接性。生态节点的生态环境一般比较脆弱,是最小阻力廊道中阻力值最高的地方。赛罕乌拉国家级自然保护区生态节点较多,尤其是乌兰坝核心保护区内海拔较高,生态阻力较高,节点多,节点修复与优化工作比较困难且周期较长,应进行科学的动态监管与生态修复,可以有效提升区域生态安全水平,保障生态空间结构的可持续发展。

(4)织补生态空间网络。赛罕乌拉国家级自然保护区生态网络中存在部分斑块分布较零散、面积较小、源地内部或是源地与其它源地之间的联系不够紧密的问题。通过合理的人工生态修复措施,例如选用保护区优势树种白杄云杉林、白桦林、黑桦林、色木槭林、青杨林等,遵循适地适树的原则进行林地补植。同时科学进行封山育林,尤其是对生态保育区,以确保林区中的林木能及时得到休养。特别是幼龄林与人工林,通过封山育林有利于促进其良好生长,并确保植被能快速更新。通过恢复自然条件下的生物生境,增补“踏脚石”,通过减小生态系统物质流动的阻力成本和合理的资源配置,改善生态网络的空间结构,有利于发挥生态系统的服务功能。

4.3 基于景观生态风险模拟预测的赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险调控对策

2020—2050年赛罕乌拉国家级自然保护区景观生态风险整体呈降低趋势。保护区低风险区及较低风险区面积呈现先增加后减少的趋势,应在维护良好生态状况的基础上,维护治理生态空间,对以林地为主的低风险区及较低风险区,改善林地结构,提高林地质量,加强林地生态系统的稳定性。中风险区波动较大,应加强土地整合与治理,降低景观破碎度,增强连通性。在土地整治时,针对耕地逐年增长的情况,应处理好耕地与林草生态的关系,在增加林草覆被与维护生态系统稳定的基础下协调发展耕地,防止耕地扩张对林草生态系统造成威胁。高风险区及较高风险区主要分布在未利用地及部分耕地区域,始终呈现下降趋势,对未利用地与耕地边缘的破碎化林地、草地应进行生态保护与修复,同时加强未利用地的生态建设,综合整治与修复区域内生态系统。

5 总结

研究以赛罕乌拉国家级自然保护区为例,通过构建景观生态风险评价体系,分析区域景观生态风险空间分布及时空演变,2000—2020年区域内景观生态风险呈现北高南低的空间分布格局,由于政策出台、资金不足、政府短期行为严重等导致景观风险在期间呈现先上升后下降的发展趋势。同时,基于最小累积阻力模型,识别生态源地,构建最小累积阻力面,提取生态廊道及生态节点,划分生态分区,从点、线、面三个维度构建赛罕乌拉国家级自然保护区的生态安全格局,从“加强生态源地保护,提高生态源地量级”“重视生态廊道建设,优化廊道等级体系”“修复与优化生态节点”“织补生态空间网络”四个方面提出生态安全格局优化策略。此外,利用PLUS模型,通过土地扩张分析策略(LEAS)的转化规则挖掘与多类随机斑块种子的CA模型,预测2030—2050年区域内景观生态风险变化,对各区提出风险管控措施,以维护区域生态空间整合治理。研究结论可以为赛罕乌拉国家级自然保护区进行生态风险预警、提升生态安全水平以及长期稳定发挥国家重点生态功能区作用提供决策依据及理论参考。