地下车站出入口设计要点浅析

李萌

(中铁第五勘察设计院集团有限公司,北京 102600)

1 引言

近年来,轨道交通在国内大中城市发展迅速,与地铁相关的问题也得到了人们越来越多的重视。城市轨道交通以其大运量、高效、便捷及安全的突出特色,为城市的可持续发展创造条件。

四通八达的地铁线路是城市的血管,而地铁出入口是地下车站与地面区域的咽喉部位。作为城市轨道交通的重要建筑物,地铁出入口只有经过合理设计,才能在最大程度上吸引某一地区客流,改善城区交通环境,充分发挥地铁的客运能力和商业价值,同时将城市历史脉络融入地铁文化中,统筹规划,为城市发展注入一针强心剂。

2 地下车站出入口的重要性

地下车站的出入口是地下车站与地面空间联系的桥梁,同时与人们及城市的各项活动之间紧密相连。出入口是乘客进出车站的通道,也是地铁车站的“大动脉”,所以出入口设计在地下车站的建筑设计中尤为关键。

地下车站的出入口既是人们印象中城市地铁的视觉地标,又对城区环境及周边景观都有着不同程度的影响。出入口不仅是要承担“防火防灾,安全疏散”的基本消防功能,更是提高城市“颜值”,塑造城市“气质”,表达城市“个性”的重要建筑景观标志。

3 地下车站出入口的建筑形式

地下车站出入口,主要是供使用者和物资进出地铁车站的一种通道式建筑物。从使用功能与建筑空间上,出入口可以划分为设备区和公共区。其中,设备区与地面相连通的出入口称为安全疏散口,主要作为地铁内部工作人员和消防专业人员在突发危险情况下向外部疏散的通道;我们所说的常规意义上的出入口,通常是指公共区与地面的连接口,也是乘客进出站的通道[1]。

在建筑形式上分,出入口主要包括独立设置有盖出入口、独立设置敞口出入口、下沉式出入口及与其他建筑合建等几种类型。

3.1 独立设置有盖出入口

独立设置有盖出入口,简单来说,是与周边建筑互不影响的,且这种出入口对车站内外空间形成分隔,卫生条件好。随着地铁的日渐普及,越来越多的出入口设置在城市繁华地段,这种出入口若是设计得当,不仅能突出地铁本身的传统气息,还能营造区域文化氛围,使其更好地融入周边城市环境中,最终达到良好的城市景观效果[2]。独立设置有盖出入口的最大特点是外观特征明显,识别度较高,缺点在于会占用较多的地上空间,且容易造成较大的拆迁工程量。作为独立的建筑考虑,有盖出入口要满足与周边建筑的防火间距要求,并且要设在道路的控制红线内,以便满足行人通行的安全和顺畅。

3.2 独立设置敞口出入口

此类出入口在地面不设置上盖,是敞开形式,这种设计形式比较简单,因此造价相对较低。敞口式出入口因为没有突出的立面造型,不方便人们查找,所以需要设置明显易识别的标志,引导并帮助地铁乘客较快地辨认出入口进行乘车。这种形式的建筑物在设计时需要格外注重耐久度,尤其遇到一些暴雨冰雪天气,对排水要有较高要求,并且要在楼梯、扶梯等处做好防滑措施,还要注意进行防腐蚀处理。另外,地铁在非运营期间的防盗也是值得注意的问题。

3.3 下沉式出入口

下沉式出入口通常与商业等供人们休闲娱乐的空间相结合,这不仅能够很好地聚集人气,还能充分进行场景赋能,促进城市商业发展。这种出入口在设计时应该着重加强与周边建筑风格的统一与和谐,更好地促进交通与商业的衔接。此类出入口能在一定程度上提高资源利用率,减少地铁的扶梯使用量,但在设计时需要统筹布局,合理协调出入口与商业空间的过渡,保证地铁出入口与下沉式广场连接的紧密性。

3.4 与其他建筑合建的出入口

顾名思义,这种出入口要共用其他建筑部分功能空间。合建的出入口能合理地利用周边土地及建筑,在一定程度上整合资源,避免占用相对短缺的土地资源,这是地铁与城市共同发展的必然趋势。合建出入口的形式目前常见的有两种,一种是与已建成的建筑合建,这种要占用原有建筑部分功能,借用其空间作为地铁出入口。这种合建形式需要进行多方协调,做好前期的方案设计,必要时需协调相关部门,故设计过程会相对复杂。另一种是与出入口周边建筑统一规划设计,难度在于需要统筹多单位配合,协调多方施工进度,以保证整个工程顺利实施。合建的出入口与周边建筑融合,对周围环境影响小,但会严格要求出入口的长度。按照消防疏散相关规定,长度通常要控制在100 m 以内[3]。

4 地下车站出入口的设计原则

1)在进行地铁车站出入口建筑设计时,要以交通功能为主,满足乘客使用需求的总体原则。建筑设施体现现代建筑的时代气息,同时还应与周围的城市景观相协调,并且在结合城市规划、消防及环保的前提下,必须满足GB 50157—2003《地铁设计规范》、GB 50016—2014 《建筑设计防 火规范》、GB 50352—2019《民用建筑设计统一标准》等法规要求[4]。

2)要关注与城市人文精神及经济发展的互联互通,实现经济社会与城市环境的可持续发展。地铁车站尤其是出入口,要充分考虑融通历史,在现实中重构城市人文精神,推动轨道交通守护和传承一个城市的历史文化根脉,增强城市文化底蕴,城市发展才能生生不息。注重节能与环保,尽量减小对周边环境的影响,考虑可持续发展的同时,体现“绿色轨道交通”的设计理念。

3)要控制出入口的建筑规模,力求立面设计与周边环境协调的同时,做到简洁大方,同时充分考虑建设工期及成本,提高施工效率,且要将对城市道路的影响和干扰减到最小。出入口的建筑造型、结构类型和施工方法,要尽可能地考虑与周边地下过街通道、地下商场、人行天桥及物业开发的结合,合理利用地下、地上空间进行综合开发,以整合城市资源,最大限度地释放轨道交通的辐射力,满足区域客流的使用需要,争取最大的社会效益。

5 结合案例探讨地下车站出入口的设计思路

出入口通道、出入口提升段和出入口地面亭是出入口标准构成的3 部分。其中,出入口通道是过渡空间,将地铁车站的公共空间与出入口提升段连接起来。出入口提升段就是将地下车站与地面连通起来的垂直空间,也是乘客进出站的主要区域,包含楼梯、扶梯和垂直电梯等设施。地面亭则是地铁出入口外在体现的建筑实体,也是内外连通的接口空间。

以成都地铁5 号线龙马路站为例,分析地下车站出入口的设计思路。

5.1 站址环境

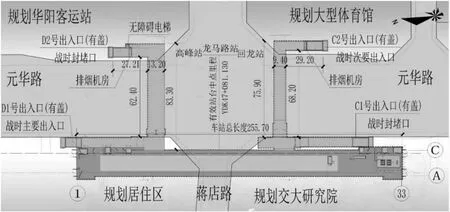

龙马路站为地下2 层(局部3 层)12 m 岛式站台明挖车站,车站位于元华路和蒋店路交叉口西侧,沿元华路呈南北向设置(见图1)。车站站位南北两条规划道路红线宽度均为25 m,尚未实现道路规划。

图1 总平面图(单位:m)

站址周边客流吸引范围内规划基本以居住用地及商业、教育、交通、体育场馆用地为主。龙马路站主要服务于车站周边规划居住区、规划华阳客运站及大型体育场馆的客流。

车站共设置4 个地铁出入口、2 组共6 个风亭和1 座冷却塔。A、B 出入口设置为远期预留出入口,接交大研究院。C1、C2 出入口设置元华路两侧,沿元华路南向布设,C2 出入口兼顾过街功能并预留与华阳客运中心地下空间接驳条件;D1 出入口设置元华路西侧,沿元华路朝北布设,D2 出入口沿元华路朝北布设,兼顾过街功能。

因车站周边现状为空地,出入口的设计均考虑与远期规划结合,预留接口条件,并已取得规划部门的认可。

5.2 方案分析

5.2.1 出入口的规模及数量

车站出入口的数量,应根据客流及疏散要求设置,当地下车站设置在十字路口时不宜少于4 个,且直达地面的出入口不能少于2 个。

每个出入口的宽度按照远期或客流控制期分向设计客流量乘以1.1~1.4 的不均匀系数综合计算确定,并尽量保证车站的所有出入口净宽均为6 m。出入口提升高度超过10 m 的,需设置上下行自动扶梯。特殊情况下,当某一出入口不能满足计算宽度时,需要相应调整其他出入口,来满足计算客流量。依据北京地标DB11/995—2013 《城市轨道交通工程设计规范》,考虑提升高度过大情况下,扶梯提升路程较长,存在一定危险性,建议提升高度大于13 m 的出入口分段提升。C1 口的提升高度为16.15 m,C2 口的提升高度为15.3 m,各自分成两段进行提升,且顺向布置的自动扶梯工作点间距不得小于12 m。

5.2.2 出入口通道宽度计算

本站近期共设置了4 个出入口,C1、C2、D1、D2 出入口通道宽均为6.5 m。

本站分向设计客流分别为:西北象限3 288 人/h、东北象限2 323 人/h、西南象限4 169 人/h、东南象限4 211 人/h。

以远期分向设计客流乘以不均匀系数计算出入口通道的宽度。

C1 出入口通道:(4 169×1.25)/4 000=1.30

C2 出入口通道:(4 211×1.25)/4 000=1.32

D1 出入口通道:(3 288×1.25)/4 000=1.03

D2 出入口通道:(2 323×1.25)/4 000=0.73

根据上述计算结果,结合出入口楼扶梯通过能力的验算,本站出入口通道、楼扶梯能满足进、出客流通过和紧急情况下疏散的要求。

为充分考虑市政过街功能,车站近期的实施C2、D2 出入口兼顾过街功能,同时车站C2、D2 出入口预留与规划华阳客运站地下接驳条件。其中D2 号口过街通道宽度为12 m,C2号出入口通道宽度为8 m。

6 结语

地铁车站出入口一般是在地铁线网规划初期和车站主体统筹设计考虑的,不仅是城市公共交通的重要节点,更是城市景观的点睛之笔。随着地铁在国内各大城市的日渐普及,出入口建筑所承载的文化属性也深深刻印在城市发展脉络中。

地铁出入口设计是具有一定矛盾性的,城市中一条线路的出入口为了突出其可识别性,一般会采用相同的体量及立面效果,同时为了与周边环境的和谐融洽,又会进行局部调整。地铁出入口的造型,不仅是城市地铁的“明信片”,更是城市文化底蕴的载体。地铁出入口设计是在标准化形式下提炼个性,并寻求通用化共存,这也是设计中不断追求的微妙平衡。本文通过对地下车站出入口设计进行分析,期望对今后的地铁车站出入口设计具有参考意义。