篆书杂识

⊙ 吴鹏

一、篆书名实

东汉许慎《说文解字》释“篆”曰:“篆,引书也。从竹,彖声。”[1]清代段玉裁《说文解字注》云:“引书者,引笔而著于竹帛也。因之李斯所作曰篆书,而谓史籀所作曰大篆,既又谓篆书曰小篆,其字之本义为引书,如雕刻圭璧曰瑑。”[2]《说文·弓部》:“引,开弓也,开下曰张也,是门可曰张,弓可曰开,相为转注也。施弦于弓曰张,钩弦使满以竟矢之长亦曰张,是谓之引。凡延长之称、开导之称,皆引申于此。……引、长也。从弓丨,此引而上行之丨也,为会意,丨亦象矢形。”[3]可见许慎是从篆书字体特征和书写方式的角度来综合解释“引”的。引笔作书,笔画整齐划一,正符合篆书的字形特点。张怀瓘《书断》说:“篆者传也,传其物理,施之无穷。”[4]亦可推知“篆”原为动词,后作字体之名。从字形构造来看,“篆”字从“竹”从“彖”,从“竹”,当是源于“著于竹帛”之义;从“彖”,《周易》有“彖辞”,唐代孔颖达《周易正义》引前人语云:“彖,断也。断定一卦之义,所以名为彖也。”[5]故“彖”是占卜时对吉凶所作的解读和判断。

文字学家裘锡圭先生考释认为,“篆”与“瑑(zhuàn)”同音,指雕刻为文。[6]《周礼·凫氏》:“钟带谓之篆。”[7]清人孙诒让《周礼正义》谓:“小者为篆文回环其间,此带篆所由名也。”[8]“钟带”即为钟体上由篆文组成的纵横隆起的线条。从字形同构这个方面来理解,亦可旁证篆书的线条特征。

按许慎《说文解字》释义,又引出另一个关于“引书”的问题,具体在篆书书写中,则是指什么动作呢?清人王筠《说文句读》谓:“运笔谓之引。”启功先生认为,“引”就是“划线”“划道”,即从笔画的一端出发,引出直线或曲线。丛文俊先生则更进一步认为“引”代表书写的转引笔法。从书写实践来看,篆书笔法以圆转为主,起笔多作藏锋蓄势,转笔即圆,然后再蓄而发之,引出其后的笔画。是故,人们即把篆、引二字合称为“篆引”。

篆书乃引笔而书,因画成形,象形乃是篆书的根本特征。汉字由象形而衍生出造字法与用字法,在“六书”中,指事、形声、会意、转注、假借都以象形为基础而建构,并因此丰富了文字体系和表现形式,汉字发展至今,仍然生生不息并被广泛使用,与其象形特征不无关系。葛兆光先生甚至将汉字上升到“思想史”的高度,其谓“汉字是现在世界上唯一还在使用的、以象形为基础的文字”,并认为:“以象形为基础的汉字长期的延续使用,使中国人的思想世界始终不曾与事实世界的具体形象分离,思维中的运算、推理、判断始终不是一套纯粹而抽象的符号,中国文明的连续意味恰好就在这里。”[9]由此论及篆书,自然会感叹中国古人记录世界、认识自我的智慧。

“篆书”其实是一个笼统的概念,有广义和狭义之分。

广义的篆书,“泛指秦代与秦代以前的各种字体。在漫长的历史演变过程中,经多次的变化,其历史可分三个阶段,即:古文(包括甲骨文、钟鼎文等)阶段、大篆(籀书)阶段和小篆阶段”[10]。

狭义的篆书,就指大篆和小篆。

有意思的是,因大篆非指单一的字体,所以其基本内涵也未有定论。上引弘一法师将钟鼎文(即金文)与甲骨文并置,列入“古文”之属,裘锡圭先生则将族名金文、甲骨文、周代金文和小篆归入古文字,与隶书、楷书并列。[11]其中当有文字学的本位立场。这一文字体系和范畴,尤其是甲骨文与大篆的关系,历来未有清晰明示,有时甲骨文被置入大篆体系,有时又与大篆并列。有意思的是,大篆与籀文也出现同样的尴尬,唐代张怀瓘《书断》认为大篆与籀文都是周宣王时太史籀所作,但二者互不相属。然而,将籀文归属大篆,却是书体发展至今而约定俗成的默契,即是:大篆包括金文和籀书(以石鼓文为代表)[12]及其他六国文字,应无疑义,而从今天出土文物来看,春秋战国简牍文字,实亦可入大篆范畴。

小篆所指则几无争议,即指秦朝统一后,经李斯改造后通行全国的字体。

二、篆体演进

传说先民记事,始于结绳之为,《易经·系辞》云:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”东汉郑玄在《周易注》云:“事大,大结其绳;事小,小结其绳。”[13]结绳之事,至近代仍有遗迹,如1937 年《贵州省苗民概况》一书中言:“苗民识字甚少,犹保持上古结绳记事遗风,遇事暗中以草记之,简单事件,日久尚能忆及。”[14]

然而,结绳毕竟比较麻烦,且不易交流,因此才有“后世圣人易之以书契”之事,书契即是刻符,这当是最早的文字形式,甲骨文就是刻符文字,但考古成果中甲骨文已经是比较成熟的文字了,这就意味着甲骨文之前还有不成熟的文字,而这种不成熟的文字,也许就是早期的“书契”。在1899 年被王懿荣发现作为中药的所谓“龙骨”,其实就是殷商时期的甲骨文,早期书史或文字学论著中,对之无载,可能是毫无所知,以致只字不提。今人将甲骨文归属于篆书系统,应该是从甲骨文中不仅发现了金文或小篆的影子,而且从中认识到其与“六书”的系统关联。

甲骨文与金文,主要存在于商周时期,二者有着时空的重叠。金文因铸刻于钟、鼎、簋、盘等器物上,则又称钟鼎文。金文主要是通过预先设计好的模具铸造而成,如《大盂鼎》《毛公鼎》等,但也有一些金文是刻上去的,如《中山王器》。金文的铸刻,颇似后来春秋到秦汉时期的印章铸刻,铸模虽然工序复杂,但模具易于设计雕刻,铸造出来的篆文是阳文;而锲刻的文字虽然省略了铸模工序,却因用手工雕刻,力度不一,形式也不如铸造出来的那样严谨整饬。以刻代铸,随之导致了铸刻二者的笔法大异,也无意中形成多样的金文审美风格。当然,这其中需要说明的是,锲刻金文其实也不简单,因为刻具的硬度必须高于所铸器物的金属硬度,远远超过锲刻甲骨文的难度,在当时生产力有限的情况看,这无疑也是对冶炼和锻造技术的一个重要挑战。

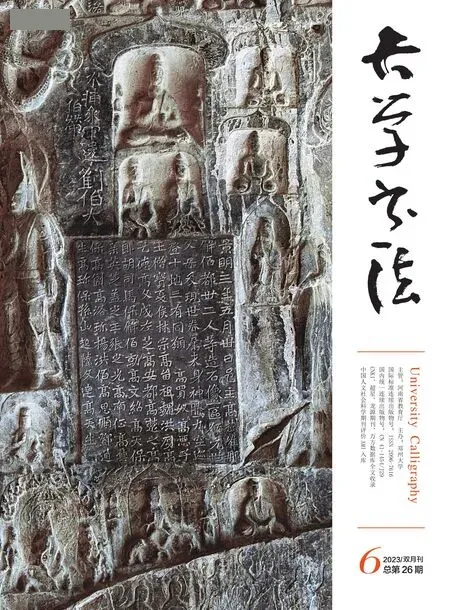

与金文一同归入大篆系统的还有《石鼓文》,二者虽然材质不同,但笔法与结体都颇类同。《石鼓文》是秦统一之前的刻石文字,初唐时于陕西陈仓渭水之滨被发现,辗转流传,今石鼓原石藏于故宫博物院。其文字刻于十块鼓形的石头上,每一石刻一首四言古诗,十首为一组,故称其为《石鼓文》。战国时期,秦襄公送周平王东迁,为纪其事,刻石为念。因《石鼓文》中有不少文字和《说文解字》所载籀文相合,故也称为籀文,进而成为大篆的代表作。《石鼓文》笔画圆融浑厚,结体庄严整饬,风格与金文《秦公簋》一脉相承,因此可以认为是大篆向小篆过渡的书体,在商周金文向秦代小篆书体过渡中起着承前启后的作用。

张怀瓘虽未将籀文归入大篆,但却将《石鼓文》作为籀文的代表称颂有加,其云:“体象卓然,殊今异古,落落珠玉,飘飘缨组,仓颉之嗣,小篆之祖。”[15]韩愈《石鼓歌》亦赞云:“辞严义密读难晓,字体不类隶与科。年深岂免有缺画,快剑斫断生蛟鼍。鸾翔凤翥众仙下,珊瑚碧树交枝柯。金绳铁索锁纽壮,古鼎跃水龙腾梭。”[16]对石鼓文做了极高的美学评价。《石鼓文》历来为世所重,清初八大山人及晚近书家如吴大澂、杨沂孙、吴昌硕、王福庵等书家都取法《石鼓文》,形成了各自独特的风格特色。

形式秩序,自古以来是中国文字与书法的演进方向。文字作为人类记录、传递信息的视觉语言形式,在社会生活中起着至关重要的作用,而文字形式秩序的稳定规范、简明易识,与信息交流、文化沟通以及社会进步息息相关。春秋战国,诸侯混战,礼崩乐坏,百家争鸣,文字发展也因各国的文化差异各有不同。秦国因生活于周朝故地,自然继承了周文化的传统,文字发展也具有明显的稳定性和延续性。

小篆的规范和统一,乃是中国文化史上的重大事件,据《说文解字序》云:“七国……文字异形。秦始皇初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省政,所谓小篆者也。”[17]上述作品今已不存,但从今存小篆如《峄山碑》《泰山刻石》《琅琊台刻石》等遗迹看,与其他六国文字相比,明显可见小篆在形式秩序上的优势,也可推想文字统一的历史必然。秦代李斯建议“罢其不与秦文合者”,裘锡圭先生所言:“在整个春秋战国时代里,秦国文字形体的变化,主要表现在字形规整匀称程度的不断提高上。”[18]小篆的规范性书写和国家“书同文”政策的强制推行,一方面,正式昭示大篆到小篆过渡的完成。另一方面,废除六国文字,全国统一使用小篆,既利于国家内部的交流与沟通,更利于国家政治文化权力的集中施行,为中央集权国家体制的形成奠定了重要的文化基础。从文字形体构造来说,小篆的创制和统一,标志着中国古文字时代的正式终结,同时,因小篆本身独特的美学特征和文化意义,也使篆书的形式建构达到了顶峰。

三、篆书之变

篆书的文化生成与历史流变,伴随着文字产生、应用与审美的整个进程。篆书发展至今,与古文篆书已有巨大差异,其中最核心的演进因素,莫过于古人文化生活中对文字的字形规范与审美定型。胡小石先生在论及篆书发展变化时的说法较为典型,其谓:

篆书,汉以前其变三,汉后其变三。殷人尚质,其书直,变一矣。周人尚文,其书曲,变二矣。秦改周之文,从殷之质,其书反曲以为直,所谓小篆者也,变三矣。汉魏继嗣,娖娖无所能发明。李阳冰出,化方以为圆,齐散以为整,而小篆之敝极焉。变一矣。邓石如攻八分,由汉碑额以探秦篆,其书深刻,往往得李斯遗意。变二矣。何绍基晚而好篆,取笔于周金,因势于汉石,势则小篆,笔则大篆,遂易沉滞之习。变三矣。[19]

此论篆书之变,是以汉代为分水岭进行的解读。如汉代之前的“三变”,是从书体的角度观照甲骨、大篆到小篆的风格演变;而汉代以后的“三变”则从笔法的角度观照小篆风格的发展。书家在篆书创作时,对其他字体(如汉隶、魏碑)书法风格进行取法借鉴,以此对篆书风格进行改造,因此,此时的篆书已不是笼统而言的风格形式,而是书家艺术语言和个性特征的物化形态。

从物质形态来看,胡小石先生以汉代为分界来分析篆书之“六变”,是站在毛笔书写的视角而进行观照的结果。汉以前的篆法“三变”,文字载体的特殊性是其根本原因,如甲骨文是锲刻文字,甲骨质地坚硬,刻刀回转不易,曲线婉转甚难,故笔画以直为主;同理,金文大多是先在软质材料上雕刻模具,然后再进行金属翻模,其婉曲笔意在很大程度上是来自对模具本身的预设。而一些镌刻金文如前述《中山王器》也具有婉曲的风格,这是因冶炼技术发展而致雕刻工具硬度相对提高的结果。事实上,以曲为美应是人类审美的自然本能,早在甲骨文之前的石器时代,先民们在岩石与陶器上所留存的图画和线条,就已反映出曲线构成能呈现复杂的艺术效果,而这种效果,即是他们有意无意的审美意识的深刻体现。是故,若谓因各代文质之异而导致篆法之变,未免有些牵强。

众所周知,秦朝因国家统一的政治需要,必须要有一种既便于识别也便于书写的文字,就当时历史文化环境而言,除了秦灭六国和渴求国家统一的政治原因外,秦小篆所具有的结构合理、字形美观和线条流畅等方面的优势,也是历史的最佳选择。晋唐之后,由于楷书的标准化定型和行草书的社会化普及,篆书渐而成为碑刻墓志等重要场合具有仪式感的字体,胡先生以唐代李阳冰及晚清邓石如和何绍基三人为典型,以笔法与风格为观照点,论证汉代以后的篆法“三变”,其谓李阳冰“化方以为圆,齐散以为整,而小篆之敝极”,实际上,在李阳冰的时代,对于篆书的改造,即是将篆书线条更加美化,结体更加严整,正如汉唐以来如《熹平石经》《正始三体石经》和《开成石经》等字体规范的刊刻是国家文化权力的体现一样,在“尚法”的唐代,有对于字形规范更高于前代的要求,也属情理之中。唐人孙过庭《书谱》谓:“篆尚婉而通。”清人刘熙载发挥道:“余谓此须婉而愈劲,通而愈节,乃可。不然,恐涉于描字也。”[20]二者对篆书的审美原则和技法观念都做了比较合理的解释。

篆法整齐的理念,历来是篆书的基本原则,清初王澍认为:“篆书有三要:一曰圆,二曰瘦,三曰参差。圆乃劲,瘦乃腴,参差乃整齐。三者失其一,奴书耳!……斯、喜妙迹沦绝,至唐李少温(李阳冰字少温)上追孔辙,下袭斯法,篆学于是中起。”[21]对李阳冰推崇有加。在另一篇题跋中,他更把小篆上升到儒家礼治的高度,其曰:

一准小篆,变化自生,至于参差俯仰,一中矩度,斯亦可为守礼自得者之一方也。圆润和明,仁也;中规合矩,礼也;布分整饬,义也;变动不居,知也;准律有恒,信也。五德具备举而措之,无施不当矣,不止一身一家之治矣。[22]

此言虽多高誉,却也反映篆书的严整法度对于社会文化审美的深刻影响。胡小石先生斥李阳冰之变法为“小篆之敝极”,未免意气用事,平心而论,从小篆在唐代以后的历史发展来看,李阳冰篆书更是后来小篆重生的重要节点。

胡先生又以邓石如为代表人物,论及篆法的第二次变革,其谓“邓石如攻八分,由汉碑额以探秦篆”,亦如邓石如之自述:

余初以少温为归,久而审其利病,于是以《国山石刻》《天发神谶文》《三公山碑》作其气,《开母石阙》致其朴,《之罘二十八字》端其神,《石鼓文》以鬯其致,彝器款识以尽其变,汉人碑额以博其体,举秦汉之际零碑断碣,靡不悉究,闭户整年,不敢是也。[23]

战国 《中山王方壶》拓片 河北博物院藏

两相观照,胡先生所论邓石如大体符合历史事实。胡又谓“何绍基晚而好篆,取笔于周金,因势于汉石,势则小篆,笔则大篆”,对照胡小石先生所论,笔者虽未查见对应之何绍基原意,但何绍基曾对自己学书之路作过简短自述,其谓:

余学书四十余年,溯源篆分,楷法则由北朝求篆分入真楷之绪。

余学书从篆分入手,故于北碑无不习,而南人简札一派不甚留意。[24]

从何氏书法风格来看,其书学之路与胡先生所言大致吻合。比较有意思的是,胡在此批评何氏书风“遂易沉滞之习”,却又将之作为汉代以后篆书的第三次变法,虽有不满,实也高赞。

与胡小石先生所论大致相似的是,张宗祥先生在论及邓、何二人篆书成就时,也曾评述道:

篆之用笔,至邓石如而一变,起笔收笔及转折处,皆使人有形迹可寻,此实创千古未有之局,前无古人后无来者。盖邓氏用笔,已有顿挫起讫之处,此所以大异于他人也。……何子贞行、楷精矣,篆书则野气满纸,彼不以篆书之法作篆,而以行、楷之法作篆故也。[25]

邓、何二人的篆书风格,糅合了金石碑版的趣味,也兼容了书法五体的面目,这是晚清金石风尚影响下的主流选择,也是篆书发展史上的又一高峰,从书法史的角度看,邓、何二人无疑是书法评判体系中绕不过的标志性人物。

综而观之,上古篆法之变,虽然有文化审美与社会实用的原因,但历史地看,变法的根本原因或底层逻辑应主要是使用工具和材料之不同,而这种变化也与唐宋以后用毛笔和纸张进行书写创作的形态大有区别。尤其在清代碑学风潮下,借鉴金石风格趣味融入传统的篆书创作,一方面既表达了书家对于古意古法的尊崇与新变,另一方面也体现了纸笔创作较之于金石铸刻变化的丰富性和特殊性。其实,大而言之,这种变化发展规律,也是促动书法艺术文化生命历久弥新的根本原因。