海纳百川:试论中国音乐文化的包容性

李宏锋

中国艺术研究院音乐研究所

中华文明所具有的突出的创新性、包容性,从根本上决定了中华民族具有“守正不守旧、尊古不复古”的进取精神,决定了中华民族交往、交流、交融的历史取向,决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀[1]习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,《求是》2023年第17期。。纵观中国音乐几千年的发展历程,可以看出,一部中国音乐史就是一部中国音乐文化交流史。无论是中原与边疆地区的音乐文化交流,还是中国与域外的音乐文化互动,都体现出中华音乐文化突出的包容性特征,体现出中华音乐文明在海纳百川、兼收并蓄基础上的创新发展,这在历代音乐文化发展的各个层面均有突出反映。

中国传统音乐的本体形态构成,大致可分为“乐学”和“律学”两个层面,统称“乐律学”,包括乐器与乐器法、记谱法与读谱法、宫调理论、律制与生律法四个方面[2]相关内容详见黄翔鹏对“乐律学”的释义,参见中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部编:《中国音乐词典》,人民音乐出版社1984年版,第482—483页。。仅从乐器发展历史看,很多当今人们眼中的“民族乐器”,追本溯源都与边疆乃至域外音乐文化密切相关。以弹拨乐器琵琶为例,东汉刘熙《释名·释乐器》曰:“枇杷本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰枇,引手却曰杷,象其鼓时,因以为名也。”[3]刘熙:《释名》卷第七《释乐器》,中华书局2016年版,第97页。琵琶最初写作“枇杷”或“批把”,最后写定为“琵琶”,是“外来语汉文音写过程中的常见情况”[4]秦序编著:《中国音乐通史简明教程》,吉林音像出版社2001年版,第29页。。日本音乐史家岸边成雄认为琵琶是古波斯语barbat 的对音[5][日]岸边成雄:《琵琶的渊源》,日文稿发表于《考古学杂志》第二十六卷十号、十二号,1936年10月、12月。中译本由秦序先生翻译,未刊。。魏晋南北朝时期,“琵琶”几乎成为各类抱持弹奏的琉特类乐器的通称。

从西域乃至中亚地区输入的琵琶,进入中原后其发展并未停滞不前,而是在中华文化强大的包容性之下不断改进—音域扩大、技法丰富、表演形式多样,无论乐器工艺还是演奏技艺,都得到了质的飞跃和提升,其高度艺术化的发展对东亚音乐文化产生了重要影响。现今保存在日本正仓院的唐代螺钿紫檀曲项琵琶、五弦琵琶、阮咸等(图1),就是琵琶类乐器在中华文化包容滋养下高度发展并远播海外的明证。

图1 从左至右依次为:唐代螺钿紫檀曲项琵琶、五弦琵琶、阮咸,日本正仓院藏。

在历史上,不仅风行中原的琵琶类乐器如此,二胡、扬琴、横笛、唢呐、管子等现今民族乐队的重要组成乐器,同样也在各自的传播与发展过程中被中华文化所“兼收并蓄”。一般而言,中原地区的本土乐器往往与农耕文明背景直接相关,无论是大型的编钟、编镈、编磬、建鼓,还是平置弹奏的琴、瑟等,都是难以移动且不便在运动中演奏的乐器。相比之下,西北和北方民族喜好的“马上之乐”,其乐器因轻便、灵活、易携而与游牧文明契合[1][日]田边尚雄:《中国音乐史》,商务印书馆1998年版,第41—45页。。两类原本不同的乐器,因陆上丝绸之路交通而联结;中华文化的强大包容性,赋予进入中原的“马上乐器”以新的文化品格。不同属性和来源的乐器,最终在中华文化海纳百川的包容下,完成了自身艺术品质的根本性提升,成为中华乃至世界音乐百花园中独具特色的组成部分。

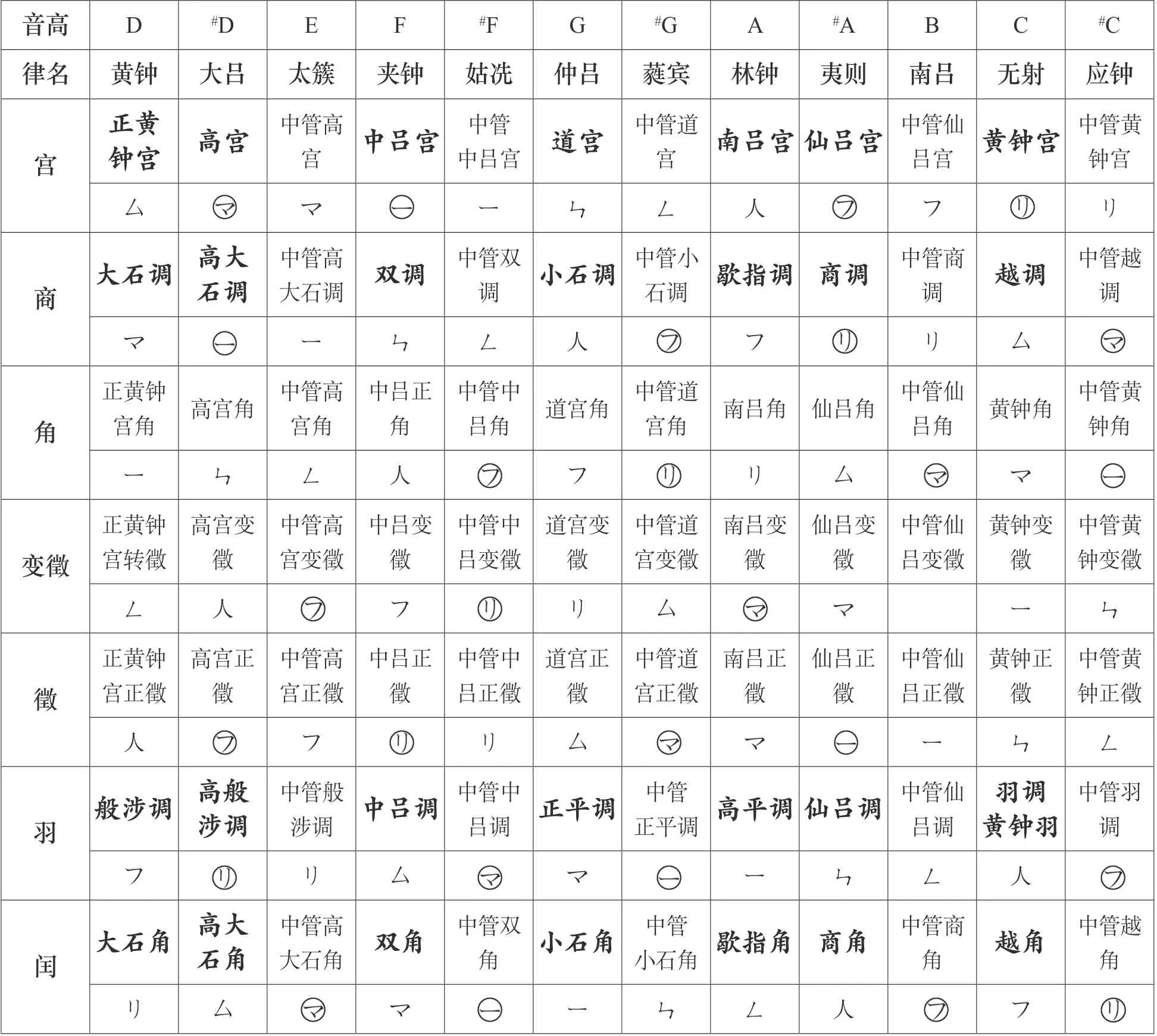

传统乐律学中的记谱法与读谱法、宫调理论、律制与生律法等内容,构成了中国传统音乐理论体系的主体。从中国传统音乐理论体系化建构和历史演变发展看,这些内容同样体现出中华文化强大的包容性特征。以唐宋时期的音乐理论体系为例,《隋书·音乐志》所记载的音乐家郑译与来自龟兹的音乐家苏祗婆的对话,成为唐宋俗乐(燕乐)宫调体系建构的开端。苏祗婆带来的龟兹乐“五旦七调”理论,如“婆陁力”“鸡识”“沙识”“沙侯加滥”“沙腊”“般赡”“俟利”七调[2]魏徵、令狐德棻:《隋书》卷十四《音乐中》,中华书局1973年版,第345—346页。,与中原固有的传统音乐理论相对应,加之宫廷诸多乐部间的交流、融合,形成了中古时期中国音乐一项重要的理论成果—俗乐(燕乐)二十八调系统,成为盛唐与两宋有关音乐创作、表演实践的重要理论基础。从南宋张炎《词源》中总结的二十八调与八十四调表(表1),可以清晰地看出其理论体系建构过程中,无论是“记谱法”(基于筚篥等管色乐器的俗字谱记音体系)、“宫调理论”(基于中原与边疆乃至域外多乐部融合的调名系统),还是“律制属性”(基于中原十二律位理论主导的多律制并用的音律系统),均表现出中国音乐海纳百川的文化包容性。这种理论建构上的强大包容性,作为一种宝贵的音乐传统延续至今,是国人中华文化自信心和认同感的生动体现。

表1 依张炎《词源》所列二十八调与八十四调表 [1]本表据杨荫浏“依张炎《词源》列八十四调表”整理,参见杨荫浏:《中国古代音乐史稿》上册,人民音乐出版社1981年版,第439页。另,表中粗楷体字为燕乐二十八调名。

中国历史上许多著名乐曲,若论其曲调来源,很多都与边疆乃至域外音乐密切相关。比如唐代著名法曲《霓裳羽衣曲》,曲调乃源于西域的《婆罗门曲》,经西凉府都督杨敬述进献后,融合中原道曲风格创作而成,音节闲雅,名冠一时,是音乐交流史上包容、创新的经典范例。古代文献记载中的一些音乐作品,还拥有曲调渊源的语源学证据。据关也维研究,南北朝时盛行的歌舞戏《拨头》,又写作《拔头》《钵头》,实为batur 音译,为“勇士、英雄”之意;唐代杜甫作《观公孙大娘弟子舞剑器行》所盛赞的《剑器》舞曲,又作《剑气》,乃是突厥语janqi 音译,系“士兵、战士”之意[1]关也维:《唐代音乐史》,中央民族大学出版社2006年版,第26、75—76页。。元杂剧音乐中常用的【唐兀歹】【阿纳忽】【忽都白】【胡十八】【拙鲁速】等曲牌,则很大程度上与蒙古、女真等北方游牧民族的音乐相关联。这些韵味独特、风格多样的边疆地区音乐进入中原后,在中华文化的包容性之下,与中原固有音乐充分交融,共同演绎出独具艺术特色的时代乐风。借用王国维评价历代中国文学演变所言,真可谓“一代有一代之音乐”了。

纵观中国音乐数千年的发展历史,其交往、交流、交融历程中所蕴含的文化包容性,与中国音乐突出的创新性、连续性、统一性、和平性相互补充,互为支撑。中华文明的根本特征之一即求新、求变。“汤之《盘铭》曰:‘苟日新,日日新,又日新。’”(《礼记·大学》)汤即成汤,是商朝的开国君主;盘铭就是刻在器皿(浴盆)上用来警诫自己的箴言;新,表义是洗去污垢使身体焕然一新,引申为精神上的弃旧图新。从中华原典可以看出,“创新”在中华文化中所拥有的核心地位。这种不断求新、求变的基因,自然使创新性、包容性与和平性成为中华文化的突出特征,所谓“流水不腐,户枢不蠹”(《吕氏春秋·尽数》);同时也造就了中华民族不畏惧新挑战,敢于在“挑战和应战”[2]参见[英]汤因比著,[英]索麦维尔节录:《历史研究》上册,曹未风译,上海人民出版社1966年版。中不断接受新鲜事物、以和平姿态面对他者文化的优秀品格。

中华音乐文化海纳百川的强大包容性,使其在保持未曾中断的连续性发展的同时,也表现出强烈的统一性特征。中华各民族、各地域音乐文化融为一体,即使遭遇重大挫折也牢固凝聚;多元一体的中国音乐史,反映了国家统一、文化统一永远是中国的核心利益,是各族人民命运所系。从中华民族音乐文化的现实构成看,56 个民族的音乐各具特色,都有各自独特的形态特征和审美追求。如果从历史的连续性、包容性、统一性角度看,则当前中国音乐丰富的形态构成,完全可视为中华音乐文明在长期发展过程中积淀、创造、传承的不同时代文化基因的展现,都可在某个时代找到相对统一的历史逻辑起点。这些形态各异、内涵丰富的民族音乐文化,是中华音乐文明连续、创新、统一、包容、和平发展的重要体现。