消失的足尖

——19世纪浪漫芭蕾“宁芙”的幻象生产

张紫嫣

华东师范大学哲学系

“浪漫芭蕾”(Romantic Ballet)兴起于19 世纪20 年代,在30 至40 年代进入发展的“黄金时代”,诞生了一系列经典作品。其中,《仙女》(La Sylphide,1832)和《吉赛尔》(Giselle,1841)被视为经典中的经典,它们与这一时期芭蕾舞女演员的白色纱裙、足尖技巧,以及舞台装置和机械技术,共同成就了芭蕾史上的一次重大转折。这些元素作为浪漫芭蕾巅峰时期的重要标识,在构成芭蕾全部内容的同时,还引入了一套完整且严密的“新语法”,由此芭蕾成为一门独立的现代艺术。随着《仙女》在巴黎的首演,一个独特的精灵形象成为浪漫芭蕾的重要象征,这就是“宁芙”(Nymph)。尽管在主流舞蹈史视阈中,浪漫芭蕾时期较为短暂,仅持续了20 年就逐渐进入衰退期,但宁芙这个创造了终极“幻象”的自然精灵并未随着浪漫芭蕾的衰落而消亡,反而被提升为一个能指符号。通过确立其在芭蕾中的最终范式,跨越浪漫芭蕾的巅峰期后,“宁芙”依然被保留在古典芭蕾中。

关于浪漫芭蕾,研究前先要厘清一个问题,即19世纪浪漫芭蕾革命所带来的“新鲜感”并非一种陌生化新形式的创生。《仙女》的成功产生了惊人的社会效应,它的问世使芭蕾在法国发生了根本性的变革,随着舞蹈从宫廷走向剧场,它以“全新”的面貌诞生在巴黎歌剧院的舞台上[1]Lincoln Kirstein, Dance: A Short History of Classic Theatrical Dancing (Westport: Greenwood Press, 1970), 244.。然而无论是起舞的梦幻仙女,还是作为身体技术的“足尖舞”,都不是浪漫芭蕾时期的新造物。在此之前,巴黎观众早已建立了对仙女、精灵及其幻象的“信仰”,最早的足尖表演也于1815 至1830 年间在英法两国提前亮相[2]Janice Barringer and Sarah Schlesinger, The Pointe Book: Shoes,Training & Technique (Hightstown, NJ: Princeton Book Company,2004), 1.。所以,研究的关键在于,当“宁芙”被浪漫芭蕾构建为一种新的情动形象时,便开启了一个更广阔的视角,以至于关于高级美感形态的分析中都可瞥见仙女的轮廓。但对于浪漫芭蕾的讨论,还需从一种风格性的美学研究转移到对“宁芙”及其极致性表达的窥探之中。

一、“宁芙幻象”的谱系与形象探源

宁芙是古希腊神话中的精灵仙女、自然女神,不同分支的宁芙分别栖息于树林、泉水、幽谷等不同的自然环境中。从生存环境可以看出,围绕宁芙的总是与现实(如浪漫芭蕾世俗空间中“家和壁炉”)彻底隔绝的异质性,这使宁芙本身就蕴含一种亟待探索的神秘属性。于人类世界而言,宁芙总饱含着“爱”的意蕴,作为一种美的意象和朝向“上帝之城”的幻象,成为被永恒追逐的理想对象。不过,宁芙虽能永葆青春、不会衰老,但因其介于神和人之间,故而并不能永生,是会死亡的[3]Henry E.Sigerist, ed., Four Treatises of Theophrastus Von Hohenheim, Called Paracelsus, trans.C.Lilian Temkin, George Rosen, Gregory Zilboorg, Henry E.Sigerist (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996), 268.。因此,“青春”和“死亡”两种极致的情感特质和生命经验同时并置于宁芙身上,宁芙“两极化”的生命形象便如此涌现了出来。

“青春”是宁芙纯粹美的表象特征,它使宁芙以一种幻象的方式停留在主体对理想对象的欲望投注之中[4]吴琼:《阿比·瓦尔堡的幽灵学》,《社会科学战线》2022年第1期。。但层叠的“死亡”不仅指涉了宁芙之美的易逝性、不可把握性和致死性,还将宁芙引向了一种“分裂的狂躁”状态。《变形记》中,水泽仙女萨尔玛奇斯(Salmacis)遇见赫尔玛芙罗狄特斯(Hermaphroditus)时[5]关于萨尔玛奇斯和赫尔玛芙罗狄特斯的故事,参见[古罗马]奥维德:《变形记》,杨周翰译,人民文学出版社2008年版,第72—76页。,就表现出极具攻击性的“男性凝视”(male gaze)[6]Karl A.E.Enenkel and Anita Traninger, eds., The Figure of the Nymph in Early Modern Culture (Leiden, Boston: Brill, 2018), 55.,“性别行为”的转换揭示了宁芙含混的特质:是天使般纯美的幻念之物,也是鬼魅的恶灵。

中世纪神秘学家、炼金术师帕拉塞尔苏斯(Paracelsus)在其论文《论宁芙、希尔芙、地精、火怪和其他精灵》(A Book on Nymphs,Sylphs, Pygmies, and Salamanders, and on the Other Spirits)中,专门对宁芙的神话学特质进行了阐释,且更加关注宁芙的生存状态。帕拉塞尔苏斯指出,自然界存在“两种肉体”:一种是“亚当的肉体”;另一种是“非亚当的肉体”,后者仅由一种元素组成,既有灵的特质,又有人的属性,是二者的混合物[7]Henry E.Sigerist, ed., Four Treatises of Theophrastus Von Hohenheim, Called Paracelsus, 267-268.。宁芙作为一种“元素精灵”对应水元素,宁芙非人,在于其无灵魂。上帝的创造使宁芙在神的审判中无法像人一样获得恩泽,而是受制于死亡无法复活[1]蓝江:《译者序·记忆与影像》,[意]吉奥乔·阿甘本著《宁芙》,蓝江译,重庆大学出版社2016年版,第xxxvii页。。帕拉塞尔苏斯对各方面都类似于人、却有着悲剧性命运的宁芙怀有爱怜之意,因此他对宁芙做出了一个近乎超现实主义的设置,即宁芙并不愿永远处在无法获得上帝救赎、无灵魂的命运状态,因而化为欲望化的恶灵以实现“自我拯救”,拯救的方式就是与人结合[2][意]吉奥乔·阿甘本:《宁芙》,蓝江译,第xxxvii、58页。宁芙若与人类结婚孕育后代,就能获得永恒的灵魂,并在审判时得到上帝的拯救,参见Henry E.Sigerist, ed., Four Treatises of Theophrastus Von Hohenheim, Called Paracelsus, 279.。吉奥乔·阿甘本(Giorgio Agamben,又译乔吉奥·阿甘本)将这一设置作为宁芙的特殊性加以阐释,使宁芙最终被贬斥为一种异教形象,始终寻觅着与男性结合,并渴望通过与人交媾获得生命和灵魂[3][意]吉奥乔·阿甘本:《宁芙》,蓝江译,第xxxvii、60页。。

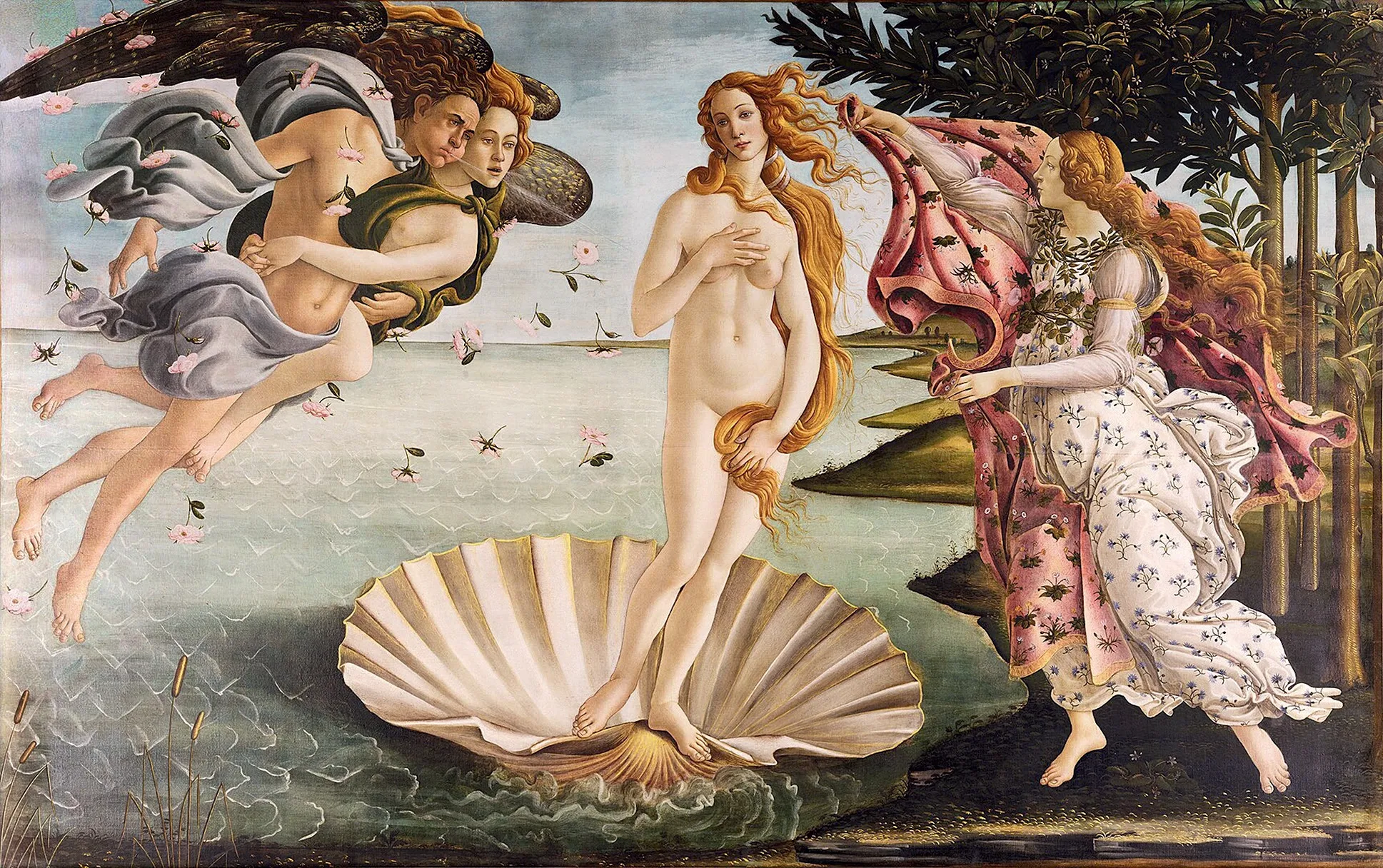

文艺复兴早期的艺术家同样捕捉到了宁芙形象独特的情感性质。桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli)在描绘维纳斯女神的神性姿态、传递出阿波罗式沉静与克制情感的同时,力图通过宁芙那富有动感的薄纱和发丝等情念要素,对“宁芙”概念进行循环阐释,使宁芙充满张力的生命能量从图像中升腾而出(图1)。16 世纪,提香的作品《仙女与牧羊人》(Nymph and Shepherd,图2)更是直接将宁芙置换为堕落的“引诱者”。斜倚在豹皮毛毯上的宁芙似乎发现了画面外的观者,但她的姿态依然慵懒从容:左手指尖轻搭右臂,透明的薄纱几乎没有遮挡,勾勒出腰线后顺势滑向右手,仿佛指引着观者的视线。尽管宁芙背对观者,但通过乔尔乔内(Giorgione)对“沉睡的维纳斯”传统“斜卧”姿势的描述,观者可以毫不迟疑地将宁芙不可见的正面加以完形—她的右手就放在双腿之间。略转过头的微笑与直视的目光,如同在邀请观者靠近,诱发其色欲化的想象与僭越。在画面整体压抑而忧郁的色彩中,唯有宁芙的臀部白得发亮,这个绝对的观看对象不再是天使般的影像,而是散发出一种近乎巫术般隐秘放荡的欲望力量,这种力量彻底将宁芙扯出神话学的范域。

图1 [意]桑德罗·波提切利,《维纳斯的诞生》,约1485年,布上坦培拉,意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏。

图2 [意]提香,《仙女与牧羊人》,1570—1575年,布面油画,奥地利维也纳艺术史博物馆藏。

法国大革命之后,浪漫主义文学家对宁芙的书写构想也聚焦于其内部激情迷狂的情感表达,宁芙以近乎“救赎之艺术”的姿态成为这一时期文学创作的主要形象,同时更是时代失落者们心灵的安置之所。居斯塔夫·福楼拜的长篇小说《包法利夫人》中的女主人公爱玛,就是典型的“现代宁芙”,“宁芙式”的激情姿态在其悲剧性的死亡结局和超脱世俗规约、拯救自我、狂热追逐爱欲的两极之间不断闪回。另有海因里希·海涅和普罗斯佩·梅里美(Prosper Mérimée)[1]有关梅里美小说《罗基斯》(Lokis)中“水宁芙”鲁萨尔卡的舞蹈,参见Robin Mackenzie, “Nymph, Scarab, Butterf ly: Figures of the Dancer in Mérimée, Flaubert and Proust,”Forum for Modern Language Studies 55, no.3 (July 2019): 309-310.的文本,更为详尽地将宁芙与死亡的关系呈现出来,以凸显宁芙的吞噬性、毁灭性及其恶灵形象的一面。

1837 年,海涅发表了一篇题为《自然界的精灵》的文章,其中包括“空气精灵”埃尔弗和斯拉夫民间传说亡灵“薇莉”(Wili)的故事,后者也是泰奥菲尔·戈蒂耶(Théophile Gautier)创作舞剧《吉赛尔》脚本时重要的灵感来源[2][英]艾弗·盖斯特:《舞蹈家的遗产—芭蕾史话》,尧登佛译,中国舞蹈家协会广东分会1980年编印(内部刊行),第59页。。“空气精灵”埃尔弗是北欧西部神话中的仙女,海涅的描写中反复出现“在森林里飞快旋舞,诱使年轻男子加入她们的轮舞”的情景,这一美好情景却被视为“死亡的先兆”,年轻男子与埃尔弗的邂逅也意味着死亡的降临[3][德]海因里希·海涅:《自然界的精灵》,李昌珂译,章国锋、胡其鼎主编《海涅全集》第7卷,河北教育出版社2003年版,第396—398页。。故事结局通常直指人类能否经受诱惑、战胜欲望,若想寻求欢愉加入舞蹈,便会在狂舞中死去。文章后半部分描述了同样带有死亡气质的“薇莉之舞”:

薇莉们原来是在结婚日子就要到来之前突然死亡的新娘。这些可怜的年轻造物不甘墓中的寂寞,身前没有满足的跳舞的欲望还留存在她们冰凉的心中和冰凉的脚尖上,驱使她们半夜里爬出坟墓,三五成群聚集在行人来往的路旁,要有哪个年轻人碰上她们,那可就算完了!他不得不与她们跳舞,她们怀着难以遏制的跳舞欲壑围住他,他和她们跳舞,不休息不停顿,直至他呜呼倒地。……薇莉们的面容虽然苍白,却有青春的美。……她们点起头来也那么神秘而淫荡,那么地给人以希望;这些已死的酒神狂女是不可抗拒的。[1][德]海因里希·海涅:《自然界的精灵》,李昌珂译,章国锋、胡其鼎主编《海涅全集》第7卷,第399页。

通过对宁芙形象的溯源可以发现,从帕拉塞尔苏斯对宁芙形象的提炼开始,“宁芙”就“凝结”为一个悖论性的存在,即始终在美丽动人的幻象和神秘癫狂的梦魇之间激烈摆荡。一方面,她们代表爱,象征纯粹的完美,是汇集纯洁、优雅的梦幻爱神;另一方面,这个完美的极致之物还代表一种毁灭,是梦魇、疯迷、淫邪的酒神狂女,也是惩罚爱欲僭越者的死神。舞蹈就是宁芙引诱人的方式,她们肆无忌惮地闯入人类的生活空间,与人共舞。从古典到现代,在如此跨时空、跨媒介的领域中发现宁芙形象,使其成为“时间失序的承载者”[2]Georges Didi-Huberman, The Surviving Image: Phantoms of Time and Time of Phantoms: Aby Warburg’s History of Art, trans.Harvey L.Mendelsohn (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press,2018), 35.转引自吴琼:《阿比·瓦尔堡的幽灵学》,《社会科学战线》2022年第1期。,并将其身上并置的冲突与激情性质进行理论研究的是阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)。当对“宁芙”的主题研究从文化史的描述转向对人类情感表达的心理学探究时,“宁芙”也因其内在极致的情感结构而被凝缩为“情念程式”(pathosformel)的一种高级表现形式,瓦尔堡以此来解释为何古希腊石棺浮雕上的“宁芙”在15 世纪依然发挥作用,并不断在图像的“间隙”间返回、迁移、变形。在与时代精神共情的意义上,浪漫主义运动的兴起同样是在幽暗的危急时刻促成了一次西方文化发展的转折,这也构成了“宁芙”作为“古代遗存”能在19 世纪舞台上再现的合理动机。

二、“白色”幻象:“仙女”的出场

路易十四因身体状况欠佳而不再跳舞后,芭蕾的活动中心从宫廷转移到巴黎歌剧院。这座自1669 年起就被国王授权建立的歌剧院,在1830 年的七月革命后便不再属于法国宫廷,正式转型为由政府资助的私营产业,由路易—德西雷·维隆(Louis-Désiré Véron)担任董事(1831—1835)[3]Deborah Jowitt, “In Pursuit of the Sylph: Ballet in the Romantic Period,” in The Routledge Dance Studies Reader, ed.Alexandra Carter(London and New York: Routledge, 1998), 203.。维隆很快意识到,取得革命胜利的资产阶级新力量将成为剧院的“新观众”,为了迎合观众的喜好,维隆对歌剧院做出了一系列改革。

浪漫芭蕾舞剧《仙女》的推出就是改革计划中一项重要举措,“宁芙”首次出现在舞台之上。1832 年3 月12 日,梦幻般的仙女闯进了巴黎歌剧院,拉开了首演帷幕。由玛丽·塔里奥尼(Marie Taglioni)饰演的“仙女”在舞台上翩然起舞,将人们引入“白色”的梦幻之境。

“白色场景”(White scenes)是浪漫芭蕾进入巅峰时期的首要特征,也是我们今天认知其风格的重要标识之一[4]20世纪20年代后,有关“白色场景”的论述沿用了俄罗斯舞蹈评论家安德烈·莱文森(André Levinson)于1927年提出的相关理论,以“白色芭蕾”(ballet blanc)定义浪漫芭蕾中的白色场景。莱文森对“白色”进行了一种去物质化的处理,强调白色芭蕾极致的象征意象和舞者身体理想化的诗意语言。参见André Levinson, André Levinson on Dance: Writings from Paris in the Twenties, eds.Joan Acocella and Lynn Garafola (Hanover: Wesleyan University Press, 1991), 80.。芭蕾舞女演员身上半透明的白色纱裙、头纱以及模拟月光的舞台灯光效果,是构成白色场景最主要的物质性元素(图3)。剧院改革中,维隆首先改进的就是剧场灯光设备,安装“汽灯”以软化、扩散光线,使舞台呈现出哥特式的神秘氛围。灯光笼罩下,夜晚月色朦胧的深邃效果与女演员的白色纱裙相融合,可以激发观者的幻觉感知体验。

在“白色场景”的设置中,“仙女”的衣饰至为关键。白色纱裙是构成“宁芙”的幽灵性质并强化其作为欲望对象的内在因素,它的出现成为芭蕾史上一个全新的起点。白色纱裙也被称为“浪漫主义图图”(Romantic tutu),其以饱满的钟形裙为主要款式。在此之前,女舞者身上穿的是笨重的鲸骨长裙,搭配的高跟盛装鞋隐藏在裙裾下。直到18 世纪末至19 世纪初,古希腊和古罗马风格的白色束腰外衣成为巴黎时尚,此时的芭蕾表演对演员的步法、旋转和跳跃等技巧也提出了更高要求,因此舞裙长度开始被缩短,露出脚踝。浪漫芭蕾的服装革新十分贴近对女性身体形态的认知,即保留高腰设计的同时,强调背部收拢效果以突显腰部的纤细,并在视觉上将女演员的身体分解为胸部、小腹和胯股三个主要部分[1][德]爱德华·傅克斯:《欧洲风化史 风流世纪》,侯焕闳译,海豚出版社2012年版,第141页。。通常女舞者会在纱裙中搭配裸色“紧身衣”(maillot)包裹身体,在抬高胸部的同时压制它的动感,将身体躯干塑造成近乎沙漏的形状[2]有关西方芭蕾服装史及服装社会史研究,参见Judith Chazin-Bennahum,“Women of Faint Heart and Steel Toes,”in Rethinking the Sylph: New Perspectives on the Romantic Ballet Studies in Dance History, ed.Lynn Garafola (Hanover and London: Wesleyan University Press, 1997), 121-130.。这看似是要最大程度地压制观众对女性身体的欲望性观看,以激发一种柏拉图式的沉思性凝视,但悖谬的是,白色色块却具有将观者视线引向僭越性凝视的奇异功能。

七月王朝(1830—1848)期间,随着政体变动、政治秩序重建,法国民众的生活处于持续混乱之中,他们的情感也变得热切而开放,急切地想要寻求快感类型的新体验,于是他们便痴迷于一种展示性、解放性的赤裸身体。但白色纱裙并不是绝对裸露的,它虽较之过去的舞裙更加暴露,但同时又呈现出一种朦胧感。遮蔽与暴露的并置和观者视觉的延宕恰好契合,因此成为释放诱惑、引诱男性主动进入“死亡场景”之完美的能指符号。修长的双腿、裸露的脚踝、令人怦然心动的腰臀线条都在透明纱裙下羞涩地闪烁,理想女性的肉体在偶然的暴露中逐渐展现,纯洁但又承载隐秘爱欲的魅像被创造出来,宁芙形象的对立结构再次得以显现。

此外,极致的白色还是一种病理性的色调,它与苍白、极度瘦弱的女性形象相契合。在法国,女性的身体只有遭受限制和约束才能跟上巴黎的时尚,仅是佩戴紧身胸衣就会对身体造成损伤—变形或患上胸部疾病;还要控制饮食,以使身材细小精致,这种对身体的苛刻要求使女性呈现出殉道般的激情气质。如果说,对仙女的凝视激发了男性观者的爱欲想象;那么,舞台上瘦弱身体的脆弱感与近似“白色疾病”(肺结核)的苍白面容,更会使男性观者获得一种比他们在现实社会中所具有的更为优越的力量[1]Judith Chazin-Bennahum, “The Dark side of White,”in The Lure of Perfection: Fashion and Ballet, 1780-1830 (New York: Routledge, 2005),233.。同时,在浪漫主义者看来,苍白也是唯一能与纯洁爱情相称的颜色,所有多情人都是惨白的,这是爱情的病征,也是性冲动的象征[2][古罗马]奥维德:《爱经》,戴望舒译,光明日报出版社1996年版,第34页。有关浪漫芭蕾叙事中女性形象的白色病理性特征的具体讨论,参见[美]瓦尔特·索雷尔:《西方舞蹈文化史》,欧建平译,中国人民大学出版社1996年版,第373—375页。。它与透明白纱结合、凝聚,一同生发出色欲化的想象,最大程度提供给观者凝视的快感。与此同时,白色还包含另一种神性维度,即19世纪对圣母玛利亚的圣体感知和精神渴求[3][法]阿兰·科尔班主编:《身体的历史(卷二)·从法国大革命到第一次世界大战》,杨剑译,华东师范大学出版社2013年版,第40—41页。。因而,玛丽·塔里奥尼在构筑仙女的角色形象时刻意效仿古代风格的微笑,“让面部表情表现出平和与满足,带着一种理想化的镇静沉着”[4][美]珍妮弗·霍曼斯:《阿波罗的天使:芭蕾艺术五百年》,周晓宇、杨菁、吕本明译,浙江人民出版社2019年版,第144页。,以此来消解观者过度的想象式快感。

在“白色”的物质性之上,在观者的欲望凝视下,还有一个更为重要的因素,即宁芙“闯入的姿势”。瓦尔堡捕捉到了宁芙最为典型的一种姿态—身穿白色动感衣裙、阔步行走,并为强调这一形象所承载的强力激情,以梦呓般的语言展开了对宁芙闯入自我“梦境”[5]吴琼:《阿比·瓦尔堡的幽灵学》,《社会科学战线》2022年第1期。的描述:

在她们后面,靠近那扇敞开的门,奔跑着—不,这个词不恰当,飞行着,更确切地说是盘旋着—我的梦幻的对象,它慢慢呈现出迷人的梦魇般的比例。一个极富魅力的形象—我应该称她为一名女仆,更确切地说是一位古典仙女吗?……这种敏捷、轻盈和迅疾的步态,这种无法抗拒的活力,这种阔步行走,与所有其他形象的冷漠疏远形成对比,这一切意义何在?……在我看来,有时就仿佛是女仆用带翼的双脚疾行于清澈的苍穹,而不是奔跑在真实的地面上……[6][英]E.H.贡布里希:《瓦尔堡思想传记》,李本正译,商务印书馆2018年版,第120页。

这是瓦尔堡《记忆女神图集》(Mnemosyne Atlas)第46 号图版对多米尼科·基朗达约(Domenico Ghirlandaio)湿壁画《施洗者约翰的诞生》(The Birth of St.John the Baptist,图4)的描述。但在这里,宁芙并没有出现在画面中心,只是作为极具异质性的“闯入者”处于图像边缘或模糊的背景中。可无论她在哪儿,她的到来总能主导整幅图像的视觉建构。这位来自古代世界、被驱逐的“异教女神”迈着轻盈的步伐,匆匆前行,她是不属于这个时代却涌现于这个时代的“乱入者”和“异乡人”。从图像右侧“闯入”,企图穿越画面中心;她带着风,或是被风吹拂着,抑或像风一样运动着,如幽灵般穿梭于时代的“间隙”,并在此刻现身。“充满动感的附饰”(accessories in motion)[1]吴琼:《阿比·瓦尔堡的幽灵学》,《社会科学战线》2022年第1期。也使图像呈现出断裂,摇曳的衣裙、迅疾的舞步、不安的发丝浮落肩头或散于空中……令人眩晕,使与之相遇的人都陷入一场梦境,宁芙就在编织着这场梦。或许“仙女”登场所引发的震撼,就在于“宁芙”被人类学意义上的“时间”塑造,她可以在“过去—现在”的固定结构中任意往返,而那是一种神性超验、魅像化、幽灵般的现身。

图4 [意]多米尼科·基朗达约,《施洗者约翰的诞生》,1485—1490年,湿壁画,意大利佛罗伦萨新圣母玛利亚教堂藏。

舞剧中,仙女西尔菲德的第一次出现是在詹姆斯梦醒之后,或者说这就是詹姆斯的梦,是仙女闯入了詹姆斯的梦,并编织了他的梦(图5)。在卧室的私密空间,也是爱的驱力空间,“仙女”呼吸时的身体起伏、跳跃时裙摆诱人的颤动、飞掠时视觉延迟勾勒的弧线幻影……每一节拍之间的“停顿”似乎都在等待、诱捕詹姆斯与自己媾和。“仙女”的姿势和衣饰让詹姆斯充分意识到,她并不属于这里,而是来自别处、穿过此处的“异乡人”—一个格格不入者。她带来了神话,但同时也是等待着被救赎的幽灵。如宁芙在壁画中的神性在场,仙女的闯入也只对詹姆斯一人可见。这对舞台外的观者同样有效。黑暗的剧场中,观众对“仙女”欲望化的凝视是极为私密的,她也仅为“我”一人现身。而这个富有动感的“宁芙化身体”与她所有的欲望观者—舞台上的舞者(角色观者)和剧院的观众都不同,她是这个时代求而不得的生命激情和神话逃逸的化身。这里,我们也可以借用“宗教的迷狂”[2]汪民安:《巴洛克:弯曲的世界》,《美术》2020年第8期。来定义宁芙闯入时能量剧烈爆发的姿态,闯入的激情瞬间就是观者感官触动的时刻。

图5 浪漫芭蕾舞剧《仙女》开场,法国巴黎歌剧院芭蕾舞团演出。

三、幻象激活:足尖的消失术

“仙女”的首次亮相是在“足尖”上完成的,玛丽·塔里奥尼的“足尖舞”也成为浪漫芭蕾时代最令人心醉神迷的瞬间。如果说“白色”将“宁芙”制造为强烈的爱欲对象,那么“足尖的踮起”便是“宁芙化身体”最极致的“装置”方式,是“宁芙”激情幻象生成的欲望开关。

根据英国芭蕾史学家艾弗·盖斯特(Ivor Guest)的研究,足尖技术在浪漫芭蕾时期的发展可被视为西方芭蕾史上的一次“技术革命”,但“足尖舞”并非浪漫芭蕾时期的一项新技术,玛丽·塔里奥尼也不是第一位踮起足尖的舞者[1]Ivor Guest, The Romantic Ballet in Paris (London: Sir Isaac Pitman and Sons Ltd, 1966), 17.。18 世纪下半叶,“足尖”(Pointe)作为常见的芭蕾术语频繁出现在芭蕾大师的手稿、信件和教材中。1779 年,意大利舞者、编舞大师杰纳罗·马格力(Gennaro Magri)出版了《舞蹈理论与实践论文》(Trattato Teorico-Prattico di Ballo),其中第一卷就归纳了“脚的姿势”以及意大利怪诞风格(grotesque)芭蕾演员的足尖技术和复杂舞步[2]书中还记述了法国芭蕾大师安托万—博纳文图尔·皮特罗(Antoine-Bonaventure Pitrot)在表演中对“足尖”的使用,参见Gennaro Magri,Trattato Teorico-Prattico di Ballo (Napoli: Vincenzo Orsino, 1779), 91。该书亦被译为《舞蹈理论实用论文》,参见[美]安·蒂尔丝、安·库珀·奥尔布莱特主编:《世界舞蹈史研究文选:历史演变与舞蹈文化批评》,刘晓真译,中国文联出版社2021年版,第109页。。但无论是作为教学内容还是意大利舞者精湛的杂耍技巧,在浪漫芭蕾时期之前,“足尖”都只是一种粗糙的特技。其单纯的动作不具有任何表现性,与公众痴迷的幻象、对彼岸的追求,抑或是挣脱地心引力等原初的想象无关。因此,只有当“足尖”进入某一特殊场域,并与其中特定的角色发生亲密关系时,它的意义才得以显露。如此,问题的突破口就在于,浪漫芭蕾对固有的“舞蹈语言”和“技术文本”进行了新的意义阐释,并使其具有独特的表现风格与效果,由此使“足尖”从浪漫芭蕾时代开始进入舞蹈史研究的视域中。

“脚”的存在是人类与精灵最大的区别。在海涅的文本中,仙女是有翅膀的,她的运动从不需要脚,而是“飞掠”。为了实现飞行效果,卡洛塔·格莉西(Carlotta Grisi)在演出《吉赛尔》时还穿戴了滑翔索具。不需要脚,就意味着脚的消失以及舞者要拥有一双隐形的脚,这与现实的身体结构极为矛盾。但矛盾的存在恰恰是影响作品的关键因素,“足尖”也因此成为“宁芙化身体”最独特的部分,被赋予了一种特别的表现力。

浪漫芭蕾的白色基底已为消解肉身的可见性提供了可能性。接下来,只需要在观者的视觉中清除“脚的存在”,让肉身的重量感在“宁芙化身体”中彻底消失,进而达到灵魂离开躯体后悬浮在空中的效果。从物质层面来看,舞者踮起的足尖会在观者讶异的目光中延展为腿的长度,腿部线条被延伸的同时,作为质料的脚已不可见。按照足部结构,舞者推起脚背,脚趾关节、踝关节与膝盖同时拉长,一个“好”的脚背甚至是“一个弯曲的大褶子”,如同被折叠但又被展开的“器官”,在拨开“物质的重褶”[3][法]吉尔·德勒兹:《福柯 褶子》,于奇智、杨洁译,湖南文艺出版社2001年版,第282、149页。的同时,与裙摆处的些微阴影凝成一团薄雾。在这种视觉语境中,演员的形体被消解,不断趋向精神化、神话化的“灵”,“足尖”也因此成为一个界域性的配置;被足尖技术化的宁芙身体会打破人类原有的行动法则和空间结构,从而创造出一个“轻盈的肉身”。所谓“轻盈的肉身”其实存在一种形而上的原型,即盘绕在正在看、正在触的身体之上的[1][法]莫里斯·梅洛—庞蒂:《可见的与不可见的》,罗国祥译,商务印书馆2008年版,第180页。,一个较轻盈且透明的身体。在芭蕾的姿势体系中,这就是“宁芙化身体”。

“宁芙化身体”一定不是对宁芙“物”身体的模仿。如果“足尖”以模仿为目的,舞者在侧面朝向观众时通过展示装饰性的足部姿态(以单脚立足尖,动力腿脚后跟贴住主力腿脚后跟模拟仙女的翅膀)来增强视觉冲击力并“告知”观者宁芙的现身,那么这种可见的身体模仿只能激发短暂的视觉兴奋,它终将在历史的表达中穷尽。正因如此,浪漫芭蕾中宁芙“足尖”指向的核心并非形象,而是某种“不可描述的东西”,往往这种不可被语言描述的、成为“塞口”(gag)的“东西”,才是舞者身体所释放的潜能,它与激情的情感能量相关[2][意]乔吉奥·阿甘本:《潜能》,王立秋、严和来等译,漓江出版社2014年版,第254页。。

第46 号图版还截取了《施洗者约翰的诞生》画面右侧宁芙的上半身图像—一个静止姿态的特写,借此传递出稳定、克制的情绪。但图像被截掉的部分是什么?是宁芙不满足于行走和奔跑的舞蹈姿态,也是瓦尔堡对舞蹈激情语言的想象—宁芙赤裸的双足以瞬间“踮起的左脚”和“近乎离地的脚尖”的运动支配着“灵光”[3]关于“灵光”的概念阐释,参见[德]瓦尔特·本雅明:《摄影小史》,许绮玲、林志明译,广西师范大学出版社2017年版,第70—72页。(图6)。我们将关注的重点放在被分割的图像上,宁芙上半身与下半身构成沉静与躁动姿态的对比,不仅说明了两极张力始终在宁芙身上扭结,而且强调了极端的激情理想—“从一个状态向另一个状态的过渡”[4]姜宇辉:《身体、符号与意象:德勒兹视阈中的“情—调”》,《学术月刊》2010年第10期。要通过脚下“激烈的动作”才能实现。仙女“脚下的浮雕”[5]关于“仙女”及其脚下浮雕,瓦尔堡解释道:“‘仙女’是谁?……她是一个元素精灵,一个被放逐的异教女神。如果你想看到她的祖先,就看一下她脚下的浮雕。”贡布里希对瓦尔堡的观点阐释道:“在瓦尔堡看来,‘仙女’就是古典的‘维多利亚’……她是一个‘异教精灵’,因为原始的激情在她的形式中并通过她的形式,可以找到一个发泄途径。”参见[英]E.H.贡布里希:《瓦尔堡思想传记》,李本正译,第140页。就是例证(图7),它本然带有一种狂热至死的酒神特性,与神秘狂喜的生命体验相关联。于是在“浪漫芭蕾图图”及踝的裙摆处,宁芙的“足尖”以一种“异教”的方式裸露出来。当足尖推起时,强大的力量则是大地也无法将其吞没的,它带着可感的肉身一起跃至“死后生命”,在踮脚的瞬间抵达人类理想的憧憬,成为连接现实与理想彼岸的重要通道。因此,浪漫芭蕾中“足尖”的踮起并不是一个单纯的向上动作,而是内在生命能量的象征形式;它以对肉身重力的积极抵抗和对空间的征服作为表象,实际却是社会公众在苦难震荡下对激情生命隐喻性的陈述。

图6 瓦尔堡《记忆女神图集》第46号图版(局部)。

图7 [意]桑德罗·波提切利,《维纳斯的诞生》及其局部(仙女“脚下的浮雕”)。

《仙女》中有大量细节体现了足尖“落下—踮起”的意义过渡。詹姆斯的未婚妻埃菲从“人类的舞蹈”到“足尖踮起”,是少女通过婚姻向男性制度中的理想女性过渡,即向宁芙—男性视觉中被永恒追逐的欲望对象—一个理想之“我”过渡,所以埃菲只能在詹姆斯的帮助下,通过双人舞技巧才能实现足尖的平衡。故而“足尖”总带有某种躁动不安的欲望能量,它的落下与踮起明确指向了二元结构,即肉身与灵魂、物质与精神、现实与理想的对立结构。同时,足尖鞋的尖头还成了一道“门槛”(threshold),浪漫芭蕾的支点就在这个“门槛”之上,它不仅是空间的界限,更是一条通道,记忆就通过这条通道使舞蹈的“魅像”重生。

那么,在这场视觉之谜中,“消失”的还是芭蕾舞女演员物质性的脚吗?答案当然是否定的。所谓“消失”,是踮起足尖后宁芙激情幻象的生成,是足尖的“消失术”使宁芙以一种神迹的方式在场,并在观者的视觉中悬停于大地之上。这是对观者观看行为和知觉感知的一次再设置,“足尖”的“消失”与幻象的构建都是对于观者而言的。幻象的首次产生是观者坠入奇观化的白色场景,但致幻的制高点,则是“宁芙化身体”足尖的踮起,是观者欲望的目光孕育了一个可见的形象。浪漫芭蕾以不同层次的视错觉瓦解观者眼前的事物,使舞台上的芭蕾舞女演员不再作为纯粹的质料或物质的聚合体而存在,而是如幽灵般,在击碎物质表象的同时,使观者凝视性的观看发生崩溃。正是在足尖踮起的变异瞬间,“宁芙形象”与其生产的幻象一同被激活。

我们的讨论并不意味着否认了塔里奥尼的“足尖技术”。身体是舞蹈重要的媒介,精灵“不知疲倦的双脚”必然要通过严格的身体技术和控制才能够实现。19 世纪的芭蕾舞女演员也正是凭借着惊人的“足尖技术”和绝美的“宁芙形象”,才动摇了长久以来男性舞者的垄断地位。但浪漫芭蕾“足尖”的本质并不是技术加工,舞者即便展现出令人眼花缭乱的技巧性舞步,也是为宁芙极致的情感表达储存能量。“仙女”舞步的节奏极具不确定性,足尖交替时而迅疾流畅,时而停滞,这都是仙女对“那个男人”(欲望观者)的一次次引诱与贴近,然后再通过高速的足尖运动逃脱观者的捕捉。宁芙之所以成为幻象,就在于她总在召唤、诱惑我们对她进行欲望式的探查,而她却如“症状”般令人难以预料、不可把捉,在不断纷扰主体意识的同时,又总是意外地袭击我们[1]吴琼:《阿比·瓦尔堡的幽灵学》,《社会科学战线》2022年第1期。。因此,浪漫芭蕾舞台上“宁芙化身体”与法兰西宫廷中跳起圆舞曲的每个身体均不同,在可见的身体走向表象的尽头时,浪漫芭蕾孕育出的“宁芙”是一个被生命激情灌注的“更可见者”,她“召唤某人,或自己走出去,奔向外部”[1][法]吉尔·德勒兹、费利克斯·加塔利:《资本主义与精神分裂(卷2):千高原(修订译本)》,姜宇辉译,上海人民出版社2023年版,第287页。,从神秘异质的自然画框中跃出,跃入尘世。

四、幻象的消逝:“宁芙之死”

我们一直试图借助瓦尔堡的研究方法来重新处理浪漫芭蕾的问题。根据其“细节阅读”的技术方法,可以将视线平移至舞台的“边缘处”—在浪漫芭蕾巅峰时期的另一部经典之作《吉赛尔》中,宁芙就在舞台的边缘发生了一次重要的分裂,“薇莉女王”米尔达以侧身姿态对我们的观看发出了邀请。

瓦尔堡在《记忆女神图集》中对宁芙图像的分类,除第46 号图版所展示的典型形象以外,实际上还在第47 号图版中将另一种与之截然相反的、暴烈的女性形象也称为“宁芙”,并引用了手持司令官首级的“犹滴”(Judith)和莎乐美的形象原型来揭示“宁芙的分裂”[2][英]E.H.贡布里希:《瓦尔堡思想传记》,李本正译,第121页。。这种分裂本就属于宁芙的深层“记忆”,它与狂暴、激情和死亡相关,然而此刻,它就发生在舞台的边缘。

“边缘”首先是就物理层面而言的。舞剧《吉赛尔》第二幕,薇莉女王登场后,除亮相片段外,始终处于舞台下场口—一个极易被观者忽视的旁观位置。其次,薇莉女王虽是舞剧文本中的一个附属角色,却是对帕拉塞尔苏斯和海涅笔下宁芙“记忆”最直接的挪用。在薇莉女王的召唤下,身穿“浪漫芭蕾图图”的群舞薇莉们出场,勾勒出梦幻的白色场景,同时也预示着死亡即将到来。薇莉的终极目的是以仙女的形象制造爱的幻象,引诱他人,再以他人的死亡使自己摆脱宁芙的命运设置,获得上帝的救赎。但从薇莉女王未戴头纱的出场方式就可辨认出,她与群舞薇莉们和亡灵吉赛尔都不同—她是暴烈毁灭性的直接能指,既是发出死亡指令的施令者,又是监督死亡发生的旁观者。

在这场经典的“死亡之舞”的开端,薇莉女王首先宣布了希拉里翁(男性)的死亡,并借此场景强化已成为薇莉亡灵的吉赛尔的内在记忆和自我的身份认同;同时,薇莉作为宁芙“母体”,不断对亡灵吉赛尔发出“召唤”—以激情的狂舞诱惑阿尔伯特并致其死亡。薇莉女王与亡灵吉赛尔虽同为宁芙,但在第二幕慢板中,吉赛尔的死亡舞蹈不断远离来自宁芙母体的召唤之力,“坟墓双人舞”中更是以呈十字架姿态的阿拉贝斯(Arabesque)之舞姿庇护爱人阿尔伯特免受死亡的侵袭(图8)。剧终,教堂钟声敲响,黎明到来,薇莉们一一隐退返回坟墓,但诱使阿尔伯特死亡的任务并未完成。整个过程中,薇莉女王始终处在舞台下场口—一个绝佳的旁观位置,监督着亡灵吉赛尔对死亡命令的执行。

图8 浪漫芭蕾舞剧《吉赛尔》第二幕,亡灵吉赛尔为阿尔伯特向薇莉女王(舞台右侧下场口处)祈求宽恕,丹麦皇家芭蕾舞团演出。

在薇莉女王对亡灵吉赛尔“询唤式”的观看,或曰“宁芙对宁芙自身”的观看中,作为旁观者,薇莉女王看到的当然不是吉赛尔如何通过舞蹈引诱男性(阿尔伯特)完成宁芙记忆中的复仇计划,而是“死亡的未完成”[1]亡灵吉赛尔不仅原谅了阿尔伯特的谎言和背叛,还将其从注定死亡的结局中拯救了出来,参见Evan Alderson, “Ballet as Ideology: Giselle, Act 2,”in Meaning in Motion: New Cultural Studies of Dance, ed.Jane C.Desmond (Durham & London: Duke University Press, 1997), 125.—亡灵吉赛尔以“反宁芙化”的姿态跃出,显现出一种超人般的强力意志,一个强大又隐秘的“非我”生成,这是“我”与预设命运的彻底决裂,也是宁芙对自我生命的弃绝。就在阿尔伯特获救的时刻,闯入19 世纪巴黎歌剧院的“现代宁芙”拒绝与上帝达成交易,同时也召唤了自身的死亡。这里,宁芙意象中缠绕的“死亡”在指向他者的同时,也指向了宁芙自身。

“宁芙之死”触及了一个更富激情的讨论空间。于观者而言,观看本身是极为复杂的。观者先看到了宁芙的闯入—一个幻象的生成;紧接着,又看到了宁芙作为幻象的死亡。或者说,当宁芙指代仙女时,她还仅限于神话学的界域,代表纯粹的美;但当死亡倏忽而至时,附着在宁芙身上的绝美骤然消失,绝对的虚无撕裂了纯美的面纱,当我们探入其中便会看到幻象的消逝、美的死亡。正是在宁芙死亡的时刻,两种极致的生命特质—“绝对的完美”和“绝对的虚无”,作为一种不可调和的冲突饱满地嵌入宁芙的姿态,使生命极致状态的激情能量从一个已然崩塌瓦解的幽灵意象中喷薄而出。不难发现,在“宁芙幻象”中所获得的快感、迷醉与疯癫,乃至对绝美的沉迷,都与“死亡驱力”有关;尽管那是一种爱的驱力,但它是致死的爱,如同“美杜莎之头”不断引诱我们对“宁芙”进行无意识的探寻一样;我们越接近真相的回视,便越靠近幻象的死亡。正是在这个意义上,或许浪漫芭蕾的能量巅峰并不在于宁芙可见的绝美形象,而在于其极致的生命状态和身体姿势,以及“宁芙幻象”的死亡和对消失幻象的沉思。

有一类群体我们始终没有提及,即19 世纪的女性观者。作为快感生发的对象、“罗曼司”的诱因,宁芙在只对唯一的男性观者可见时,她的生命形象也兼顾了19 世纪女性对“理想之我”的想象。亡灵吉赛尔在复仇的宿命与宽恕的、精神性的“理想之爱”之间选择了后者,其表现性姿态也对自身欲望构成了绝对消解,涌向了爱的真理;同时,她在一个特定的历史时刻唤起了“新女性”形象,明确了女性(宁芙)拥有可以帮助男性(阿尔伯特)重获生命的力量,并引导男性灵魂踏上自我发现的旅程[1]Susan Leigh Foster, Choreography & Narrative: Ballet’s Staging of Story and Desire (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press,1996), 251.。在《吉赛尔》的创作时代,西欧社会性别建构正发生着重要转变,“新女性”的出现引发了男性身份危机[2][法]菲利浦·阿利埃斯、乔治·杜比:《私人生活史IV:演员与舞台》,周鑫等译,北方文艺出版社2008年版,第221页。,男性特权的持续存在也越来越依赖女性在社会秩序中的特殊位置。因此,在女性观者的凝视下,在宁芙死亡的时刻,一个新的美丽的“统一体”出现了—“宁芙化”的女性身体,既能容纳纯美与美德、欲望与激情,同时又拥有能够控制自我的力量。“宁芙之死”因此被升华为崇高的牺牲,吉赛尔“完美的死亡”表达了女性作出牺牲的理想主义—无论是最终为男性而牺牲的结局,还是芭蕾本身对身体的特殊控制[3]Evan Alderson, “Ballet as Ideology,” 128, 123, 130.。

浪漫主义的态度就是如此,“诸如正直、真诚,随时准备为某种内心理想献身,为某种值得牺牲一切、值得为之生为之死的理想奉献一个人的所有。……人们所钦佩的是全心全意的投入、真诚、灵魂的纯净,以及献身于信仰的能力和坚定性,不管他信仰的是何种信仰”[4][英]以赛亚·伯林:《浪漫主义的根源》,吕梁、洪丽娟、孙易译,译林出版社2008年版,第16页。有关舞剧《仙女》对浪漫主义特征的表达,参见[美]瓦尔特·索雷尔:《西方舞蹈文化史》,欧建平译,第337—338页。。尽管这一命题本身带有某种幻象式的欺骗性,却也让人为之沉迷。至少19 世纪的巴黎是这样的,这种自我牺牲式的自救,或许成为那个时代对不可治愈的创伤和精神痛苦进行疗愈与净化的一种迫切需求[5]有关《仙女》的舞剧结构及舞台意象对浪漫芭蕾时代集体普遍心理需求的揭示,参见张延杰:《文化史视野下的西方舞蹈艺术》,广西师范大学出版社2016年版,第99—101页。。

结语

关于“宁芙”,最值得深思的部分其实是“技巧之外”的问题。若望—乔治·诺维尔(Jean-Georges Noverre)或许是最早指引我们的人。在致那位虚设“先生”的“第四封信”中,诺维尔就提出了“不要光迈舞步,而要研究内心激情”[6][法]若望—乔治·诺维尔:《舞蹈与舞剧书信集》,管震湖、李胥森译,上海文艺出版社1982年版,第24页。的主张。从可见性的层面来说,19 世纪“宁芙”的登场对传统芭蕾既定的知识体系构成了一次语言学意义上的重置。但其本质在于,作为一种“情念程式”高级象征化的表达及古代之遗韵,“宁芙”终以含混、激情的幻象结构再次在“贫瘠”时代现身,由此成为西方芭蕾舞台上无法掩藏的症候。