系统赋权式动员:社区动员运转起来的一个解释框架

许宝君

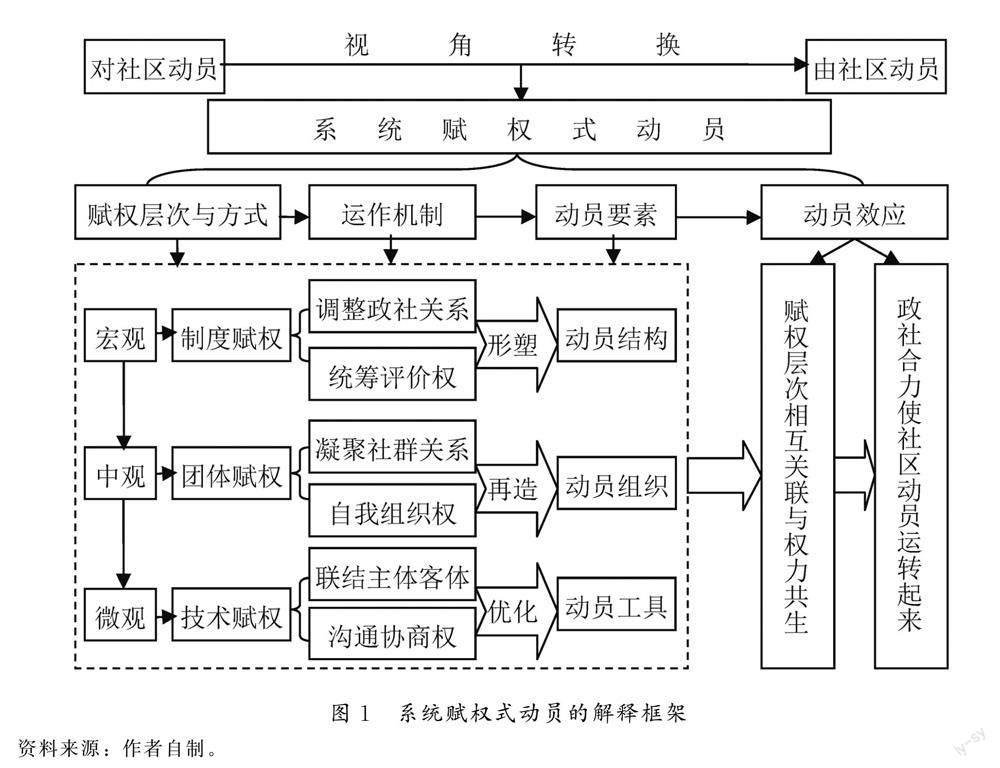

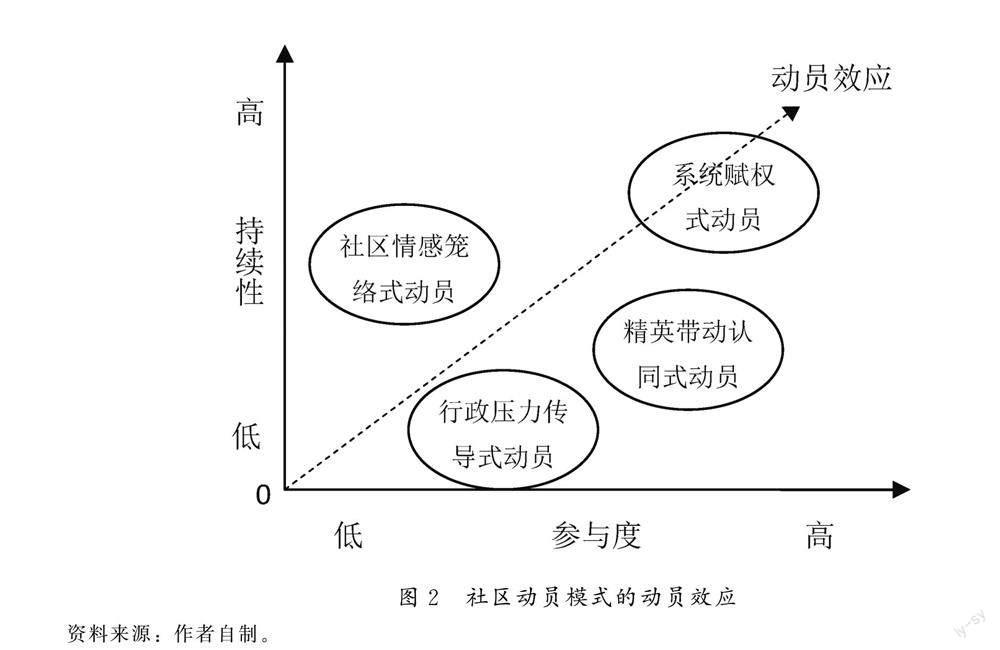

在风险社会来临和治理重心下移的背景下,社区动员如何运转起来是一个亟待研究的议题。行政压力传导式动员、社区情感笼络式动员和精英带动认同式动员三种常见的社区动员模式难以回应现实问题,而系统赋权式动员提供了一种新的解释框架。系统赋权式动员是从“对社区动员”向“由社区动员”转换的产物,由宏观层次的制度赋权、中观层次的团体赋权和微观层次的技术赋权组成。三个层次的赋权相互作用,可促进权力共生和政社合作,共同致力于挖掘和培育社区动员的核心要素,进而形塑动员结构、再造动员组织和优化动员工具。在“参与度-持续性”的高低组合中,不同动员模式的效应得以彰显。相较而言,系统赋权式动员的效应明显,在一定程度上能够调动广大居民持续参与。整体来看,系统赋权式动员形成了以社区为中心的多元参与结构,拓展了社区动员理论,是社区动员的一种理想选择。

系统赋权式动员;社区动员;动员模式;社区治理;解释框架

一、问题提出:社区动员如何运转起来?

中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》指出, 要增强社区组织动员能力,构建多方参与的社会动员响应体系。社会动员就是组织群众、发动群众、引导群众参与社会实践的过程,可以说,中国共产党的历史就是一部社会动员史[1]。社会动员能力是国家治理能力的重要体现,一个国家能否应对危机,不仅取决于其资源、财力、经济等物质状况,也取决于是否有完备的动员机制[2]。

社区是社会的基本单元,社会动员很大程度要落实到基层社区,提升社区动员能力至关重要。但是,从政府与社区的关系看,社区处于“被动员”“被应急”的地位,很多都是直接贯彻政府安排,主动性和能动性不强,统筹权力和能力不足。从社区与居民的关系看,居民往往只是在“看热闹”,出现了“社区干,居民看,看了之后还抱怨”的现象。

社区处在政府和居民的夹心层,受到政府行政压力和居民诉求压力的双重挤压。由于多种因素导致的动员能力不足致使其难以应对众多社区事务,社区“心有余而力不足”困境突显。然而,随着社会治理重心下移,社会风险日益增多且日益聚焦基层,社区动员的重要性愈发重要。如何在理论上建构具有解释力的社区动员模式,实践中及时回应社区动员问题,进而使社区动员运转起来,就是当下亟待研究的学术问题。

二、三种常见的社区动员模式及其限度

社区动员模式是动员主体和动员方式组合形成的一种稳定的结构,学界从不同层面对其进行了研究,归纳起来,主要包括行政压力传导式动员、社区情感笼络式动员和精英带动认同式动员三种常见的动员模式。

(一)三种常见的社区动员模式

第一,行政压力传导式动员。行政压力传导式动员是指政府运用政治命令、行政安排、宣传劝导的方式,自上而下引导动员对象开展特定旨向的集体行动[3]。行政压力传导式是政府惯用的动员方式,主要依靠压力型体制而存在。政府潜意识把居委会纳入科层制架构,社区建设成为一场国家主导的政府行动。平安社区建设、和谐社区建设、低碳社区建设、文明社区创建等专项行动都由政府发动,并利用行政考核、竞争排名、监督问责等方式动员社区参与,快速完成既定目标任务。实践中,项目制成为这种动员方式的运作工具。政府设立大量专项项目资金,上级职能部门担当“发包”角色、地方政府担当“打包”角色、基层社区担当“抓包”角色[4]。这种分级运作模式体现出“科层为体、项目为用”的逻辑[5]。新发展阶段,党组织主动嵌入社区,政治动员和行政动员有机融合,呈现出“有统有分、统分结合”的动员特征[6]。

第二,社区情感笼络式动员。社区情感笼络式动员是指社区利用私人关系、个人情感、人情面子等方式,动员群众参与社区公共事务,达到“以心换心、以情感人”的目的。“关系问题”是影响社会动员的重要因素,以情感关系为核心的“关系式动员”是重要的动员手段[7]。其通过结构性情感、情境性情感和自我关联性情感的生产与再生产重构社区成员关系[8],实现动员-参与的效能转化[9]。传统文化中,“情”和“理”具有同等效力,社区常采用既有聲誉荣誉、集体记忆等方式唤醒居民内在情感,塑造社会价值[10]。在宗族力量较强、传统思想浓厚的农村社区,这种动员手段更为常见,呈现出一种“人情政策式动员”模式[11]。现代社区治理以幸福感和获得感为追寻,需要把陌生关系熟人化、熟人关系关联化、关联关系合作化,进而形成一种从相识参与到相熟协商再到相助自治的梯度情感动员模式[12]。

第三,精英带动认同式动员。精英带动认同式动员是指利用积极分子、居民领袖、社区骨干等在群众中具有一定威望,并获得群众认同的能人来说服和带动居民参与。社会动员是伴随精英动员和精英治理双重嵌入的过程,新时代的社区动员强调“社会”属性,发挥精英作用,走内涵式动员之路[13]。事实上,社区有很多政治精英、经济精英、文化精英,他们来自普通群众,与群众有更多的话语沟通,但在综合能力方面又高于普通群众,享有地方权威,容易获得群众的信任和支持。因此,精英动员具有极强的示范带动作用,在其影响下形成的社区参与网络增加了社区社会资本[14]。精英带动认同式动员是一种自下而上的草根动员,能够克服动员中的地方主义问题,在政府和社会之间建立一种横向责任关系[15],形成一种特有的内生精英辐射式动员效应[16]。

(二)既有模式的解释限度与研究空间

上述研究从不同侧面阐释了社区动员的主体、方式、机制等议题,为后续研究奠定了良好的基础,但仍存在解释限度,具体而言:

第一,由于政府层级间存在行政隶属关系,下级必须服从上级,因而行政压力传导式动员依靠政治命令在体制内具有较大的动员力,但其过于依赖政府,也会造成权责不匹配、责任包袱重、基层压力大的问题[17]。在压力型体制固有运作逻辑下,这种压力传导具有层层加码的特征。上级惯于在时间和任务上打一个“提前量”和“增加量”,处在行政末梢的社区往往是重码叠加、压力巨大。同时,这种运动化、碎片化的动员使居委会被行政事务所捆绑,变相地切断了社区与居民的联系,很容易把群众排斥在动员体系之外,社会参与自然不足。

第二,社区情感笼络式动员主要靠打“感情牌”,能够与少部分居民建立长期稳定的关系,但情感的辐射范围和扩散效应极其有限,毕竟,很难与社区大部分居民保持亲密的关系。在高度原子化和个体化的社会,情感成了一种稀缺物,早出晚归的居民与社区互动沟通的时间很少,情感笼络式动员发挥作用的空间受限。同时,情感是一种非制度性因素,过度依赖情感动员可能会弱化,甚至消解正式制度的作用。这样,失去制度约束的情感容易失去边界[18],对社区公平正义造成挑战。

第三,精英带动认同式动员充分发挥社区能人的作用,产生同辈效应和吸纳效应,但实践中,作为动员媒介的积极分子出现了悬浮化现象,造成精英替代和动员内卷化困境[19]。这种社区动员模式主要依靠居民的认同来完成,但当精英悬浮在群众之上,这种认同效应就会慢慢消减,精英的权威就会不断弱化,其动员能力也就大大降低了。同时,这种社区动员模式对个体素质要求非常高,需要政府和社区匹配有效的激励制度予以支持,否则,当这类民间精英的时间、精力和意愿受限时,其动员框架就会解体。

此外,现代社区动员需要从“控制型社区动员”转向“互动治理型社区动员”,实现动员主体和动员手段的多元化、多样化[20]。社区动员是一项综合性事务,单一主体不能完成,党政组织、社区组织、社会组织、企业组织、群团组织、传媒组织都是社区动员的重要主体,有着不同的动员功能。而以上三种模式的动员主体都比较单一,难以应对复杂的社会局面。针对此问题,有学者认为应该采取多元力量的治理型动员方式,并提出了组织化合作动员模式[21]。但实践中,这种动员模式由于缺乏约束力的联动机制,往往只有“多元”而没有“共治”,容易出现“合作悖论”,难以达成集体共识。

进一步看,这三种社区动员模式都侧重解释动员的主体结构,而对隐藏在其后的动员机制则解释较少或较浅。比如,精英为什么就能带动居民参与?组织化合作的条件是什么?有学者认为背后的機制是授权,提出了授权式动员,强调给社区自组织授权,使其获得动员的行政合法性和社会合法性[22]。但这种授权一方面具有单向性,是一种自上而下的权力施舍;另一方面具有单一性,只授权社区自组织,而其他动员组织则没有涉及。

有鉴于此,本研究尝试在已有研究的基础上,采用整体性视角,综合考察不同动员模式,找到社区动员的核心要素,探讨其背后的生成机制,提出系统赋权式动员的概念,希望为社区动员如何运转起来提供一个新的解释框架。

三、视角转换与系统赋权式动员的提出

大家习惯从管理视角看动员,把社区动员看成是政府动员的一部分,不断对社区进行动员以完成行政任务。但这种视角看待问题难免具有被动色彩,无法激发社区自身的能动性。为使社区动员运转起来,需要换一种视角和思维看待问题,使“对社区动员”向“由社区动员”转变,系统赋权式动员就是这种视角转换的产物。

(一)从“对社区动员”到“由社区动员”

管理视角下的“对社区动员”以行政力量为主导,把社区当作被动员的对象,社区仅是执行主体,被动地执行上级命令。居委会从名义上的自治组织变成实际上的行政末梢,被纳入等级化的科层制序列,成为基层的一个管理单元,在异化的“委托-代理”结构中成为社区事务的总代理。如果说,在日常动员过程中,由于在基层政府需要居委会的政绩支持,居委会需要基层政府的权力庇护的双重作用下形成了一种“共谋关系”,居委会还能拥有“讨价还价”的空间和选择性执行的余地,那么,在应急动员状态下,迫于高强度的问责压力,居委会几乎没有自主选择的机会和敢于选择的勇气。

“对社区动员”是一种纵向的条线化管理模式,政府始终是管理者,层层下达动员任务,忽视了社区自身的主观能动性。从这种视角出发,学术界聚焦政府对社区动员方式的研究,实务界聚焦政府对社区动员技巧的梳理。但是,这种思维定式会造成动员主体单一和动员覆盖不足的问题,无法挖掘社区内生力量和在地资源。同时,居委会的选择性执行也加剧了自身的合法性危机,拉大了社区与居民的距离[23],加大了持续动员的难度,极有可能发生形式主义、官僚主义的动员。

赋权视角下的“由社区动员”尊重社区的主体地位,注重发挥社区自身的能动性,把社区既当作动员客体,也当作动员主体,鼓励社区自主调动人民群众和社会力量的积极性。社区动员本身就强调社区内部组织结构和资源要素的运用,关注社区内部行动者和行动要素的互动联系机制。“由社区动员”把政府看作是赋权者而非控制者,政府为社区开展动员提供条件,社区要有效借助外部条件,唤醒民众的参与意识和责任意识。

随着政府职能的转变和社会发育的成熟,政治动员为主的“对社会动员”走向以社会自主动员为主的“由社会动员”有了必要与可能[24]。“由社区动员”不再是单线地自下而上的动员,处在中间位置的社区既要向下动员居民,积极参与社区事务,又要向上动员政府,制定符合地方共识的政策。从这种视角出发,学术界应该聚焦赋权式行动研究,明晰政府、社区与居民在社区动员中的功能及其相互关系,实务界则要注重挖掘社区内生力量,提高民众的参与能力。

从“对社区动员”到“由社区动员”涉及动员体制的变革。“对社区动员”把社区看作是一个建制性的治理单元,试图通过科层体制使社区动起来。“由社区动员”则把社区看作是一个治理与自治叠加的生活单元,试图通过激发社区内部潜能使其动起来。两者的转变涉及政府和社区关系的结构性变革,需要优化现有体制,明晰政府和社区在动员中的角色功能和权力边界,为社区自主动员提供空间和条件。但注意的是,“由社区动员”并不是说让政府完全退出社区,让社区独立承担一切,而是说,要优化介入方式,用行政资源撬动社会力量,帮助社区提升动员能力。

(二)系统赋权式动员的概念与框架

赋权(empowerment)是指个体、团体或社群掌管其境况,行使其权力并达成其自身目的的能力以及能够帮助自己或他人最大限度提高生命品质的过程[25]。赋权包括三个核心要素:人们的能力、人们行使权力的过程以及人们的成就感。赋权最早是公民权利运动的代名词,力图消除或降低个体被污名后陷入无权状态的一种活动[26],后来拓展为一种具有解释力的学术概念,强调个体能够参加与自己生活相关事项,并且能够内心感知[27],同时通过获取社区事务的控制机制而具有社区影响力[28]。

赋权不同于授权。授权是一个纯粹的政治概念,意指上级将部分职位权力委派给下级,下级接受权力,关注的是权力分配。赋权是政治和社会工作叠加的概念,关注赋权对象的主动性和能动性的发挥程度以及其自我效能感、价值感和影响力的实现情况。换言之,赋权就是让个体在掌握一定资源的基础上,能够对社区事务做出有效选择的能力,其不仅是一种主观感受,也是一种客观能力[29]。

系统赋权式动员是指动员主体多维度多层次赋予动员客体社区公共事务的决策权和行动权,把利益相关者纳入动员结构,形成纵横交错的动员网络,激发其内在的主观能动性和创造性,增强其行动的合法性、合理性、正当性以及对动员目标的认同感,进而采取共识行动,促进社区参与的一个过程。

尽管社区相对国家而言是微观意义上的概念,但社区本身也是一个完整的生态系统。社区动员不是社区居委会自身就能完成的事情,其涉及如何处理政府、社区和居民等主体之间的关系,因此,必须跳出“社区”看“动员”。首先需要把社区动员纳入政社关系的宏观结构中加以审视,明晰社区动员的制度环境;其次要在中观层面理顺社区内部主体之间的关系,明晰社区动员的组织网络;最后要在微观层面明晰社区动员的具体工具,把动员主体和动员客体联结起来。

系统赋权式动员就是由宏观、中观和微观三个赋权层次构成。宏观层次强调制度赋权,给予参与机会和空间;中观层次强调团体赋权,搭建动员组织和网络;微观层次强调技术赋权,联结动员主体和资源。三个层次的赋权相互影响、相互作用,可以促进权力共生和政社合作,共同致力开发和培育社区动员的核心要素,构建政府和社会多方参与的社区动员响应体系,进而使社区动员运转起来(图1)。

四、系统赋权式动员的层次与运作机制

系统赋权式动员是一个赋权连续系统,包括制度赋权、团体赋权和技术赋权三个层次。在具体动员过程中,需要政府、社会和自我的多重赋权,才能在一定的时空结构中把参与意愿通过有效机制转化为实际行动。

(一)宏观层次:制度赋权形塑动员结构

吉登斯(Anthony Giddens)认为,结构是社会再生产过程中反复涉及的规则和资源[30]。这里的规则是正式制度与非正式制度的集合,资源是指行动者所拥有的权威和社会资本。动员结构强调国家宏观的制度安排,这关系到是否给予相关行动者参与空间和机会。结构对动员具有制约作用,尤其是国家和社会的关系结构是影响社区动员有效性的重要因素。当国家对社会管控力度较大时,权力趋于集中,社区动员主要靠政府完成;当社会从束缚关系中抽离时,权力趋于分散,更多社会力量可以获得参与动员的机会。换言之,动员结构嵌入国家和社会关系之中,国家和社会关系形塑的政治机会结构能够改变人们社会运动的参与度[31]。

系统赋权式动员首先强调通过制度赋权形成一种多方响应和多元参与的动员结构,尽可能囊括所有利益相关者,打造“人人有责、人人尽责”的社区动员格局。政府在制度赋权中的主要功能是创造一个有利的环境,使社会和社区能够良性发展[32]。

制度赋权主要体现在:第一,赋予社区统筹协调权,凸显社区在动员中的主体地位。长期以来,众多行政事务和社会事务下沉社区,相关权力却没有下放,社区很难动员各方参与。系统赋权式动员强调在制度层面赋予社区统筹协调权,明确社区在国家动员结构中的位置和功能,主张社区统筹辖区内各种资源和力量,充分释放和激发社区的主体性作用。第二,赋予社区综合评价权,建立社区与政府部门以及街道的双向评价制度。部门和街道对社区的考核要以综合评价的方式进行,摒弃各自为政、自成一套的评价方式。社区也要有对街道和部门有关社区工作的评价权和建议权,让社区有抓手动员职能部门参与,统筹管理下沉干部,使“社区吹哨、部门报到”能够落到实处。第三,减轻社区行政负担,为社区组织居民预留空间。居委会长期被行政事务所捆绑,陷入被动员的漩涡而无暇顾及居民。系统赋权式动员主张建立社区职能清单制度和部门工作准入制度,明确社区需要承担和协助的事项,尽量减少社区的考核压力,使他们有更多时间和精力投入到群众工作中来。

这里需要解释的是,政府为何愿意进行制度赋权?一方面是为了实现职能转型的需要。“大政府、小社会”的格局已经不适应现代政府管理体制,效能型政府建设要求把自己管不好、管不到的事务合理委托给社会组织,政府自身要从具体的事务中抽离以集中做好政策设计。另一方面是为了应对社会风险的需要。随着社会事务和社会风险的增多,仅仅依靠政府完全不够。社区成为各种风险发生的重要场域,政府必须懂得赋权,把社区组织和居民的积极性调动起来,否则就会陷入“责任困境”而无法自拔。

总的来看,宏观层次的制度赋权是为了理顺政府和社区的关系,形塑动员结构。这是国家和社会的关系在基层的投射,实质是一种结构性赋能[33]。通过制度赋权,社区向上可以撬动政府部门,向下可以发动普通群众,左右可以联结社会力量,进而有利于形成以社区为核心的多层动员结构,使各方都有参与的机会和责任,为社区有效动员营造良好的制度环境。

(二)中观层次:团体赋权再造动员组织

个体总是处在或松或紧的组织关系之中,组织就是为解决集体行动的问题而存在,也是社会动员的核心要素。宏观的制度结构并非直接作用于微观个体,而是通过一定的组织中介实现。完全没有组织因素的社会动员在现实中显得苍白无力[34]。社区动员就是把分散的居民组织起来的社会行动,本质上是居民之间沟通联系,形成组织的过程。因此,从社区自身属性出发,找到适合社区组织成长与演化规律的动员路径,是社区动员能力提升的方向所在[35]。

中觀层次的赋权主要体现在社区内部,这种社区赋权又称社区培力,即通过意识唤醒、团体打造、知识增进来改变社会境遇[36]。系统赋权式动员强调通过团体赋权让居民拥有自我组织的权力,支持居民成立自治组织,并依靠自治组织自我行动起来。

团体赋权体现在:第一,鼓励居民成立非正式自治组织。居委会是法定的群众性自治组织,但居委会一方面承担繁重的行政事务,难以融入居民的日常生活,精准捕捉其需求偏好;另一方面,居委会以整个社区为单元的动员策略无法顾及社区内部不同群体的参与偏好,因此,团体赋权鼓励居民依法根据自身资源禀赋、个体意愿和需求偏好自主成立组织,开展自治活动。非正式自治组织是在获得居民认可的基础上取得社区事务的决策权和行动权,进而利用社区关系网络促进居民参与[37]。同时,非正式自治组织与具体事务和具体人群结合起来,规模不大,但在社区内部资源分配和事务解决过程中,正式组织越来越需要依靠这类非正式组织发挥作用[38]。第二,注重依靠组织领袖带动居民参与。必须赋予居民自己推选领袖的权力,因为这种领袖是一种意见领袖,无法依靠强权命令居民参与,只能依靠自身内在的道德和能力树立权威引导居民参与。对于群众而言,他们既是熟知地方事务的“能人”,也是日常生活中的“熟人”,但不是居高临下的“官人”,因而潜意识把他们当成“自己人”,对领袖的认同感很强,愿意响应号召。

这里需要解释的是,社区为何愿意进行团体赋权?一方面是为了履行自身职责的需要。《居民委员会组织法》明确规定居委会的首要职责是组织居民自治,但怎么组织?在个体化的时代依靠传统行政动员的方式难以奏效,让居民根据自己的爱好和意愿成立自治团体,依靠团体自我组织起来是个有效的办法。另一方面是挖掘社区社会资源的需要。社区有很多能人,他们有丰富的社会阅历、生活技能和人脉,通过团体赋权,让这部分人担任团队领袖既能实现他们自身的价值,也能使居委会从琐碎的居民事务中解脱出来。

总而言之,中观层次的团体赋权是为了理顺社区与居民的关系,给予居民成立自治组织、选定该组织领袖的权力,让他们依托组织参与社区动员。这种再造的动员组织是居民自我赋权自我行动起来的载体,是联结居民行动的一种网络,重塑社区信任的一种策略,为社区有效动员奠定了良好的群众基础。

(三)微观层次:技术赋权优化动员工具

工具本质是一种可操作的方法,动员工具的选择关系到社区动员能否落地的问题。实践中,有的居民不是没有参与动员的意愿,而是缺乏参与动员的方法,因而如何运用具体的动员工具贯彻落实动员理念、政策和策略是提升社区动员能力的关键。系统赋权式动员强调在微观操作层面运用有效的工具来解决赋权主体与赋权客体联动的问题。技术赋权就旨在加强政府、社区和居民之间的联系,通过多样化的技术运用给予三方互动协商的权力和空间,让其共享一套话语体系,在优化动员工具的基础上提升动员效率和内在认同感。

技术赋权体现在:第一,科学技术的运用。现代互联网技术打破了政治壁垒,使国家和社会的权力都得到了增强,两者互动成为可能[39]。政府可以利用互联网快速嵌入社区,社区也可以利用互联网快速传递民意。系统赋权式动员强调运用“互联网+动员”策略,为多方搭建不受时空约束的交流平台和信息共享的数据平台,扩大动员的覆盖面,提高沟通的交互性。第二,协商技术的运用。社区和居民之间不存在行政隶属关系,简单命令的动员方式无法奏效,只能依靠民主协商的方式。系统赋权式动员强调把协商理念转化为技术实践,运用罗伯特议事规则、开放空间会议等协商技术促进各方有序有度对话,和气消除分歧,通过反复协商把个体理性上升为公共理性,最终形成共识,打破集体行动的困境。第三,话语技术的运用。充当沟通媒介的话语是如何被动员组织选择或建构的,“说什么、怎么说”影响个体对动员目标的接受度和认同感[40]。系统赋权式动员强调善于运用话语技术引导居民参与。这种话语既要体现国家政策的合法性,又要体现地方居民的生活性,在熟悉的认知框架中使居民产生“共意”“共情”和“共鸣”,进而形成一种“共识动员”。

总而言之,微观层次的技术赋权是把政府、社区、居民等动员主体和客体联结起来,优化动员工具。政府采取有效的政策工具把权力赋予社区,让社区有统筹权力。社区也要采取有效的操作工具赋权居民,让居民自我组织起来。技术赋权营造了民主、平等、自由、高效的交流氛围,把动员目标转化为动员对象可接受的话语体系,并提供参与渠道和方法,使集体行动成为可能。

(四)系统赋权:三个层次赋权的内在关联

结构、组织和工具是社区动员的核心要素,这三个要素相互影响、相互作用构成了社区动员的一般框架。制度赋权、团体赋权和技术赋权并不单一存在,而是配套使用,其目的是形成一个系统的赋权闭环,挖掘和培育社区动员的核心要素。由制度赋权形塑的动员结构具有基础性作用和规定性意义,决定了社区在动员中的地位和作用,对动员组织和动员工具产生显性或潜在影响。制度赋权通过建立权力职能清单制度、社区工作准入制度等调适政府和社区的关系,明晰居委会的职能定位,减轻社区的行政负担,增强社区的统筹力和话语权。

结构决定了参与机会,组织则提供了参与载体。组织具有明确的目标、章程和规则,是人际关系的聚合体,赋予个体身份和功能。单个人很难构成完整意义上的行动者,组织化的个体才是具有决定权的积极行动者[41]。团体赋权就是通过给予行动者建立自治组织的权力再造动员组织。这类动员组织不是“官办组织”,而是一种内生性和在地性组织,其内含的信任、规范和网络等社会资本能够产生强大的凝聚力,促进集体行动。技术赋权通过运用科学技术、协商技术和话语技术打造操作性的工具,释放结构性、组织性的力量,使自治组织得以运转起来,使社区居民得以参与进来。

从“结构-行动”视角来看,制度赋权生产的结构,影响团体赋权产生的组织化行为,反过来,组织化的行为更可能得到体制的认可,进而维系或优化结构。这种二重性的影响是如何实现的呢?技术赋权生产的工具便是连接结构和行动的中介,使这種相互作用和集体合作成为可能。简而言之,政府通过制度赋权增强了社区权能,使社区可以统筹项目、资金、人员等资源,调动社会力量参与;社区通过团体赋权增强了居民权能,使居民获得了参与的载体和渠道;技术赋权则把政府、社区和居民联系起来,使制度赋权和团体赋权成为可能。

要注意的是,之前大多站在排斥的立场去解释权力关系,即在特定的场域结构中,权力关系此消彼长。但是,在上面三个层次的赋权中可以看到,政府赋权社区、社区赋权居民后,政府、社区和居民的权能都增强了。这是因为居民能力增强后,政府和社区也就从原来“保姆式”的包办关系中脱离出来,不会被居民原有无限的依赖所拖累,因而获得了更多自由安排的时间和自主决定的空间。而技术本身可以解决政府与社会合作不通畅、信息不对称的问题,减少多方合作和沟通成本。因此,从这个意义上讲,三个层次的赋权使政府和社会的权力得以互动共生,这有利于打造多方参与的动员结构,形成系统合力,使社区动员运转起来。

五、系統赋权式动员的效应及其理论拓展

在“参与度-持续性”的高低组合中,不同模式的动员效应得以彰显。相较而言,系统赋权式动员具有一定优势,动员效应明显,能够持续调动居民参与社区事务。其在一定程度上也拓展和丰富了社区动员理论,为使社区动员何以运转起来提供了一种新的解释。

(一)四种模式动员效应的对比阐释

社区动员就是利用社区内外资源,把社区发展和治理的目标转化为社区居民及相关利益者广泛参与的过程,本质上是一群人由公共生活的消极参与者变为积极参与者的过程[42]。换言之,动员只是手段,参与才是目的。已有研究表明:参与网络密度越高,公民越有可能围绕共同利益进行合作[43]。实践也证明,新冠疫情防控取得的阶段性胜利不仅取决于科学诊疗的成效,也得益于全民参与的广度[44]。因此,社区动员效应要看动员对象的参与状况。参与状况可以用参与度和持续性两个指标来衡量。参与度可以简单用参与人数的多少来衡量。持续性是指参与时间的长短,一种不间断的参与状态。四种社区动员模式的动员效应都可以在“参与度-持续性”的高低组合中得以体现。只有参与度和持续性都高的动员模式才是理想的选择(图2)。

行政压力传导式动员利用体制压力自上而下发动群众,居民常常迫于某种压力被动参与。这种动员模式在体制内比较奏效,但在体制外就会遇到梗阻。体制外的群众与政府不存在直接的资源依赖和权力依附关系,用“体制内”的方式很难动员“体制外”的资源,甚至有的群众不仅不屈于行政命令,反而利用科层制的“缝隙”来扩大与地方政府博弈的空间[45]。这种方式动员居民参与的人数极其有限,容易造成“行政力量遮蔽民众政治参与”的问题[46],并且伴随压力的参与,持续性也不强,因而经常看到“基层政府动得快,忙得热火朝天,社区居民则不想动,没有参与意愿”的现象。

社区情感笼络式动员遵循“让你来,你不好意思不来,否则以后见面不好说话”的逻辑,利用同情心、同理心、同辈压力的策略引导个人采取行动。情感是文化的内化物和派生物,具有一定的稳定性,依靠情感链接的行动持续性强。一般而言,当居民与社区建立稳定的关系后,他们也愿意参与社区事务。但被现代化撕裂的社会,情感成了稀缺物,其辐射面积有限,指向对象只是小范围人群;同时,在社区被高度行政化的背景下,居委会很难有充足的时间走访居民,只能与少部分居民建立联系,因而这种动员模式吸引居民参与的人数有限,通常只有几个零星的“铁杆粉丝”。事实上,情感笼络式动员或许是一种无奈的选择,因为社区的权力和资源有限,往往也只能采取“动之以情,晓之以理”这种“软动员”方式。

精英带动认同式动员遵循“自己人说服自己人”的逻辑,在普通群众中挖掘一批具有特殊技能和威望的“骨干分子”,通过以身作则的方式带动居民参与。这些骨干能够获得居民的信任,快速带动居民参与;再者,骨干动员的时候,社区常常也会通过发放小礼物等配套方式诱导居民参与,支持骨干的工作,因而在骨干的示范带动和物质利益的刺激下,很多居民都愿意参与进来。但是,调查发现,在精英动员过程中容易产生两种情况,导致居民参与的持续性不强:一种情况是,精英得到社区过多庇护,占用了更多公共资源,容易发生精英俘获和人情困境问题[47]。久而久之,精英悬浮在群众之上,信任就会遭到破坏,对居民的号召力降低;另一种情况是,精英没有得到相应的激励,仅仅靠爱心和精神慰藉难以维持,长此以往,其自身的意愿就会衰减,更不愿带动居民参与。

系统赋权式动员的参与性和持续性都比较高,是社区动员的理想模式。其一,系统赋权式动员通过制度赋权规范了政府和社区的关系,明晰了社区在动员中的主体性地位,给予了社区全面统筹协调的权力,使社区能够调动政府部门、社会组织、公众、企事业单位等力量参与社区建设,拓展了社区参与的深度和广度。多元主体基于资源优势互补与主体责任再塑建立长期的合作关系,形成了稳定的治理样态[48],有利于提升动员的可持续性。其二,系统赋权式动员通过团体赋权让居民成立非正式自治组织,把分散的居民组织起来,加强了社区的有机团结。以群众动员为基础的动员式治理弥补了科层制和市场化治理机制的不足[49],群众在组织中获得了安全感和荣誉感,愿意依托组织参与动员。这种与具体事务和具体人群相联系的动员组织更能发现居民的兴趣、需求和偏好,是社区社会资本的集中体现。而已有研究表明,社会资本越丰富,参与程度越高,参与的绩效也越高[50]。

但是,系统赋权式动员也不是十全十美,其发生效力依赖的条件较多。首先取决于是否有良好的政社关系。不同地方政府职能转变和优化的力度不一样,看待社区的态度和给予社区自主发展的空间有所差别。只有当政府把社区看作是合作伙伴,两者在各司其职的基础上产生互动时,政府才有可能赋权社区,社区也才有动员的空间。其次,取决于社区内生组织的数量和质量。不同地方社区的社会资本存量不一样,内生组织的发育度也会有所不同。只有当社区认识到内生组织的价值和意义,愿意花费时间和精力培育和发展社区组织时,才能把原子化的居民组织起来。最后,取决于动员主体是否能够充分运用各类技术使其得以落地。不同地方不同社区的工作者的专业素养不一样,对技术、政策和话语的理解程度也会有所不同。只有拥有一支知识化、专业化、年轻化的社区工作者队伍时,系统赋权式动员才能有智力保障。由此可见,系统赋权式动员有一套复杂的体系,需要同时满足这些条件才能发挥效力,但实践中同时备齐这些条件难度较大,需要多方共同努力。

(二)系统赋权式动员对社区动员理论的拓展

系统赋权式动员是综合性的赋权模式,是在借鉴和优化三种常见社区动员模式基础上建立的。其一,与行政压力传导式动员一样,系统赋权式动员也强调政府在动员中的作用,但主张破除政府中心主义的动员模式,将动员重心下移,充分激发各方参与的积极性。其二,注重社区情感笼络式动员中的感情、面子、关系、价值等元素,也主张多元主体之间要建立互惠合作的关系,但强调情感要建立在可支配的权力之上,综合运用“软动员”和“硬动员”两种方式。其三,注重精英带动认同式动员中社区能人和积极分子的作用,但强调精英要通过引导居民成立政府和居民都认可的自治组织而发挥作用,使居民从碎片化参与向组织化参与转变。这些都在一定程度上丰富和拓展了原有的社区动员理论。

再者,前三种社区动员模式仅呈现了一种动员样态,而背后的解释机制相对乏力。系统赋权式动员聚焦分析动员背后的机制,把其纳入“权力”的范畴进行解释。权力就是一种影响力,动员主体必须拥有一定的权力才能对动员客体产生影响,但权力的产生方式不同。制度赋权强调行政权力的配备和使用,而行政权力本质上是一种来源于科层制的垄断性权力,具有很强的约束力,这也是行政压力传导式动员能够快速发生作用的原因。情感为何能有动员作用?表面上看,是人际关系的一种习惯和行为准则,深层次看,则是人情交换中引起的权力再生产。人情、面子和权力勾连在一起,人情在报和欠的过程中获得权力[51]。精英为何能有动员作用?其根源于由组织体系和象征规范构成的“权力文化网络”[52]。团体赋权的目的就是生产自组织网络和互惠的行为规范,使精英在文化网络中愿意追求领导地位并带动居民参与。这些实际上是国家垄断性权力和社会基础性权力的相互调适,从这个意义上讲,系统赋权式动员把既有研究向前推进了一步。

整体而言,行政压力传导式动员是一种制度化的科层制运作逻辑,社区情感笼络式动员是一种非制度化的感情运作逻辑,精英带动认同式动员是一种常规化的能人运作逻辑。系统赋权式动员是一种综合性的赋权增能逻辑,拓展了社区动员理论,集中体现在:一是从“被动员”到“自动员”。把居民同时看作动员的主体与客体,并赋予他们相应权力,充分挖掘其内在潜能,激发其内在动力,使其能够自我组织起来实现自我赋权。二是从“单一性”到“多向性”。摒弃单一的动员方式,要求政府、社区和居民通力合作、合理分工,积极贡献资源和智慧,协同完成动员过程,构建多方响应的动员体系。三是从“外向型”到“内生型”。让动员客体认识到参与是实现自身价值、提高生活品质的重要条件,使其明白“有为才有味”的道理,进而坚定持续参与的信念,增强对动员目标的内在认同感。四是从“安排性”到“协商性”。给予动员客体协商和讨论的空间,让其自主策划活动和开展服务。动员主体根据动员客体的能力取向、价值取向和利益取向,引导客体有序参与。

六、结论与讨论

党的二十大强调指出,坚持系统观念,用普遍联系的、全面系统的、发展变化的观点观察事物。社区动员不单是社区的事务,还涉及政府、社区、居民等多主体间的组织化关系。具体而言,宏观上涉及国家和社会的关系。政府和社区的关系是国家和社会的关系在社区中的映射,两者关系的合理性程度直接决定了能否实现从“对社区动员”向“由社区动员”的转变。中观上涉及社区和居民自治组织的关系。单个的居民参与效益和能力不高,很难构成一个完整意义上的行动者,社区和居民的关系往往演变成社区和居民自治组织的关系。微观上涉及政府、社区和居民如何沟通的问题,包括沟通的技术、话语、媒介等。这三者的关系既需要宏观层次的制度规范,中观层次的组织链接,也需要微观层次的技术操作,使政府、社区和居民能够形成一种良性互动的局面。

赋权社区在学界讨论的较多,但单一的赋权不能解决问题,需要多个层面的系统赋权。系统赋权式动员就是在坚持系统观念基础上,基于宏观、中观、微观三个层次和制度赋权、团体赋权和技术赋权三重维度基础上构建的一种综合性的社区动员模式,可以从结构、组织和工具三个核心动员要素去理解其特征。从动员结构看,形成了以社区为中心的多元参与结构,社区在多重赋权基础上可以调动政府部门、社会组织、居民等主体参与。从动员组织看,强调非正式自治组织的作用,要求挖掘民间精英,把居民整合起来,促进居民组织化参与。从动员工具看,强调多种技术的综合运用,把政府、社区和居民团结在一起,使系统赋权式动员得以落地。多主体在系统赋权中在一定程度上能够实现权力共生和合作共赢,共同致力于使社区动员运转起来。

实际上,系统赋权式动员是基于协商对话形成的一种动员模式,行动者互为动员主体和动员客体,主客体之间是一种平等的关系,相互激发内在潜能,让人感受到参与的价值和意义。只有热爱、忠诚和尊敬才更能生产动员力[53]。居民只有意識到外在的动员符合自己的意愿和需求时,才会在行动中最大限度地发挥自己的能动性。深层次讲,只有当居民感觉到自己是行动的主人而不是行动的奴隶时,才会心悦诚服地行动,“唯有成为这样的主体时,人才有更多的可能性让自己及群体的生命更加丰富” [54]。

值得注意的是,社区动员不能是“为动员而动员”,而是要把其放入基层治理现代化视域中加以考察,做到“为治理而动员”。社区动员能力是基层治理现代化的基本要素,社区动员效能是社区治理能力的重要体现[55]。系统赋权式动员是政治逻辑、情感逻辑、精英逻辑、自治逻辑的叠加演化,目的是把多元力量有效整合到社区治理体系之中,构建“人人有责、人人尽责、人人享有”的社区治理共同体,促进社区治理体系和治理能力现代化。同时,在这个整合过程中,系统赋权式动员注重社区内部的空间、人口、组织等社区性要素[56]的挖掘,尤其注重培育内生力量,走群众路线,发挥居民的主体性作用。

当然,本研究提出的系统赋权式动员也不具有绝对的解释力,有些问题还有待处理。一是仅从理论建构的角度提出系统赋权式动员的概念,从比较研究的角度分析了其功能和优势,但这种动员模式的效力还有待实证检验。后续需要收集典型案例和数据,通过定性和定量研究相结合的方式加以验证。二是提出的系统赋权式动员更多是一种理想型构,如何在实践中开发和培育其赖以生存的条件还需深入探究。由于不同地方、不同社区的人口结构、资源禀赋、组织基础、关系密度不一样,如何扩大系统赋权式动员的适用范围还需进一步论证。

参考文献:

[1]李德成,郭常顺.近十年社会动员问题研究综述[J].华东理工大学学报(社会科学版),2011,26(6):46-54.

[2]郝晓宁,薄涛.突发事件应急社会动员机制研究[J].中国行政管理,2010(7):62-66.

[3]李斌.政治动员及其历史嬗变:权力技术的视角[J].南京社会科学,2009(11):71-76.

[4]折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(4):126-148.

[5]史普原.科层为体、项目为用:一个中央项目运作的组织探讨[J].社会,2015,35(5):25-29.

[6]陈天祥,王群.党政统合动员:基层社会动员的组织联结与机制整合——以新时期村居法律顾问政策为例(2009—2021)[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2021,25(6):92-102.

[7]周延东.社区治理的“关系式动员”研究[J].中国特色社会主义研究,2020(1):81-87.

[8]文军,高艺多.社区情感治理:何以可能,何以可为?[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2017,49(6):28-36.

[9]韦仁忠.关系式社区动员:提升城市治理效能的角色、困境及实践路径[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2022(6):187-197.

[10]叶敏.城镇化进程中的新农村建设:社会动员及其治理功效——对皖南东镇的历时性观察[J].南京农业大学学报(社会科学版),2017,17(5):21-31.

[11]吕萍,胡元瑞.人情式政策动员:宗族型村庄中的国家基层治理逻辑——基于江西省余江县宅改案例的分析[J].公共管理学报,2020,17(3):150-163.

[12]高飞.梯度情感动员的双重过程:社会治理共同体构建中的递进逻辑[J].中国行政管理,2022(4):55-62.

[13]李晓燕.社会动员的双重逻辑:社会理性和精英治理[J].党政研究,2020(5):109-118.

[14]唐有财,王天夫.社区认同、骨干动员和组织赋权:社区参与式治理的实现路径[J].中国行政管理,2017(2):73-78.

[15]谢岳,党东升.草根动员:国家治理模式的新探索[J].社会学研究,2015,30(3):1-22.

[16]贾玉娇.基层社会动员的机理与结构——一个透视国家与社会关系的分析框架[J].社会科学辑刊,2021(1):52-58.

[17]刘成良.行政动员与社会动员:基层社会治理的双层动员结构——基于南京市社区治理创新的实证研究[J].南京农业大学学报,2016,16(3):137-145.

[18]田先红,张庆贺.城市社区中的情感治理:基础、机制及限度[J].探索,2019(6):160-172.

[19]王德福.社区动员中的精英替代及其弊端分析[J].城市问题,2017(1):76-84.

[20]刘丽娟.互动治理型社区动员:新时代城市社区建设新的行动策略[J].湖北行政学院学报,2019(4):50-56.

[21]任克强.组织化合作动员:社区建设的新范式[J].南京社会科学,2014(11):62-67.

[22]赵欣.授权式动员:社区自组织的公共性彰显与国家权力的隐形在场[J].华东理工大学学报(社会科学版),2012,27(6):13-20.

[23]杨爱平,余雁鸿.选择性应付:社区居委会行动逻辑的组织分析——以G市L市为例[J].社会学研究,2012,27(4):105-126.

[24]龙太江.从“对社会动员”到“由社会动员”——危机管理中的动员问题[J].政治与法律,2005(2):17-25.

[25]ADAMS R.赋权、参与和社会工作[M].汪冬冬,译.上海:华东理工大学出版社,2013:20.

[26]SOLOMAN B B.Black empowerment:social work in oppressed communities[M].New York:Columbia University Press,1976:1-38.

[27]ZIMMERMAN M A.Taking aim on empowerment research:on the distinction between individual and psychological conceptions[J].American journal of community psychology,1990,18:169-177.

[28]RAPPAPORT J.Studies in empowerment:introduction to the issue[J].Prevention in human services,1984,3:1-7.

[29]RIGER S.What’s wrong with empowerment[J].American journal of community psychology,1993,21:279-292.

[30]吉登斯.社會的构成[M].李康,李猛,译.北京:三联书店,1998:52.

[31]赵鼎新.社会与运动政治讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2006:195.

[32]COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capital[J].American journal of sociology,1988,94:95-120.

[33]姜晓萍,田昭.授权赋能:党建引领城市社区治理的新样本[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2019,23(5):64-71.

[34]孙立平,晋军,何江穗,等.动员与参与——第三部门募捐机制个案研究[M].杭州:浙江人民出版社,1999:23-54.

[35]冷向明,郭淑云.提升社区动员能力:从个体到组织的多重嵌套体系[J].湖北民族大学学报,2021,39(3):46-56.

[36]WOELK G B.Cultural and structural influences in the creation of and participation in community health programs[J].Social science and medicine,1992,35(4):419-424.

[37]刘博,李梦莹.社区动员与“后单位”社区公共性的重构[J].行政论坛,2019,26(2):117-123.

[38]赵欣.社区动员何以可能——结构-行动视角下社区动员理论谱系和影响因素研究[J].华东理工大学学报(社会科学版),2019,34(2):1-11.

[39]郑永年.技术赋权:中国的互联网、国家与社会[M].邱道隆,译.北京:东方出版社,2013:3.

[40]范斌,赵欣.结构、组织与话语:社区动员的三维整合[J].学术界,2012(8):77-84.

[41]桂勇.邻里政治:城市基层的权力操作策略与国家-社会的粘连模式[J].社会,2007(6):102-126.

[42] TILLY C,From mobilization to revolution[M].New York:Random House,1978:145.

[43]帕特南.使民主运转起来:现代意大利的公民传统[M].王列,赖海榕,译.南昌:江西人民出版社,2001:203.

[44]雷晓康,汪静.基于社会动员的新冠肺炎疫情精准防控体系构建研究[J].山东社会科学,2020(9):62-67.

[45]李怀.“组织化动员”失效的制度逻辑——一个“城中村”改造中地方政府的民族志研究[J].中山大学学报(社会科学版),2010,50(3):130-140.

[46]耿雨.行政遮蔽政治:基层治理动员机制的困境——以白沙区征迁工作为例[J].甘肃行政学院学报,2017(6):93-104.

[47]罗家德,孙瑜,谢朝霞,等.自组织运作过程中的能人现象[J].中国社会科学,2013(10):86-101.

[48]李慧凤,孙莎莎.从动员参与到合作治理:社会治理共同体的实现路径[J].治理研究,2022,38(1):102-113.

[49]汪卫华.群众动员与动员式治理——理解中国国家治理风格的新视角[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2014,22(5):42-53.

[50]涂晓芳,汪双凤.社会资本视域下的社区居民参与研究[J].政治学研究,2008(3):17-21.

[51]翟学伟.人情、面子与权力的再生产:第2版[M].北京:北京大学出版社,2013:216.

[52]杜赞奇.文化、权力与国家——1900—1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,2003:15-25.

[53]塔羅.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏,译.南京:译林出版社,2005:150.

[54]杨静,吉家钦,夏林清.行动研究经典读书札记[M].北京:社会科学文献出版社,2015:11.

[55]房亚明,周文艺.韧性城市建设视域下社区动员的机制优化[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2020(5):142-151.

[56]黄晓星.社区运动的“社区性”——对现行社区运动理论的回应与补充[J].社会学研究,2011,25(1):41-62.

Systematic Empowerment Mobilization:An Explanatory

Framework for the Operation of Community Mobilization

Xu Baojun

With the approach of risk society and downward shift of governance focus,how community mobilization works is an urgent issue to be studied.The three mobilization modes of administrative pressure transmission mobilization,community emotional solicitation mobilization and elite driven identification mobilization are difficult to respond to practical problems,and systematic empowerment mobilization provides a new interpretation framework.Systematic empowerment mobilization is product of the transformation from “mobilization to community” to “mobilization by community”.It is composed of institutional empowerment at the macro level;group empowerment at the meso level;technology empowerment at the micro level.The interaction of the three levels of empowerment can promote the symbiosis of power and the cooperation between government and society,and work together to excavate and cultivate the core elements of community mobilization,and then shape mobilization structure,rebuild mobilization organization and optimize mobilization tools.In the high-low combination of “participation-sustainability”,the effectiveness of different mobilization modes is highlighted.In contrast,systematic empowerment mobilization can mobilize resident continuous participation,so its effectiveness is the highest.However,there are also conditions for the generation of this effectiveness,which is closely related to the four elements:the rationality of the political and social relations,the development degree of endogenous organizations,the professionalism of social workers’ quality and the recognition of community residents.On the whole,systematic empowerment mobilization has formed a community-centered multi-participation structure,expanded community mobilization theory,which is an ideal choice for community mobilization.

Systematic Empowerment Mobilization;Community Mobilization;Mobilization Modes;Community Governance;Explanatory Framework

周 巍