文化交融视野下的蒙元女子大袖袍研究

周成飞, 贺 阳

(北京服装学院 a.美术学院; b.民族服饰博物馆,北京 100029)

公元13世纪蒙古族建立了一个横跨欧亚大陆的庞大帝国,域内多种文化交相辉映,各民族间的物质文化交流空前繁盛,反映社会生活风貌的服饰所受影响颇为显著。大袖袍是蒙元时期(公元1206—1368年)女子礼服,它的基本特征为交领右衽、宽长曳地、衣袖疏阔、袖口紧窄。目前,学界关于蒙元时期女子大袖袍多从纺织品保护修复角度做个案研究,如楼淑琦的《元代织金锦服饰工艺及修复》和《浅谈元代缂丝缘大袖袍的工艺和修复》[1-2]、贾汀和杨森的《浅谈元代织金锦袍服残片的修复及保护》[3]、李丽莎的《一件元代纳失石大袖袍研究》[4]等。近年来,也有对图像中蒙元时期女子大袖袍的研究,如谢静的《敦煌石窟中蒙古族供养人服饰研究》[5]、竺小恩的《敦煌壁画中的蒙元服饰研究》[6]、白茹的《元代皇后服饰研究——以南薰殿旧藏元代皇后御容像为中心》[7]等。以上研究,多是对大袖袍实物个案的形制、面料、纹样进行分析,或是对敦煌壁画、元代帝后像中蒙古族女子所着大袖袍形制简要梳理,对大袖袍材料、形制等体现出的多元化特征分析力度不够,以及对大袖袍蕴含的游牧文化内涵鲜有涉及。本文在前人已有研究的基础上,结合文献、图像和实物资料,从文化交融的视野,对蒙元时期女子大袖袍的服饰等级、形制渊源和文化内涵进行系统分析,阐释蒙古族服饰的独特性历史价值,为传承多元一体的中国传统服饰文化提供新的视角。

1 从蒙元女子大袖袍材料看蒙元女子服饰制度

1.1 蒙元女子大袖袍制衣材料的转变

公元13世纪以前,蒙古人常年生活在海拔较高的温带大陆性气候区,夏季炎热、冬季寒冷。他们的服饰十分简朴,以皮、毛制品为主,史书记载“(蒙古人)旧以毡毳”“成吉思汗出现之前……他们(蒙古人)穿的是狗皮和鼠皮”[8]。成吉思汗统一蒙古诸部之后,蒙古贵族的生活资料发生了较大改变,服饰材料由先前的皮、毛转变为丝绸制品。公元1221年,全真教道士丘处机受成吉思汗召见前往中亚,见大蒙古国“妇人冠以桦皮,高二尺许,往往以皂褐笼之,富者以红绡”[9]。1232年出访大蒙古国的南宋使节彭大雅见蒙古人的服饰已经“以纻丝、金线”为原料。1253年抵达蒙哥汗廷的传教士鲁不鲁乞记载:“(蒙古人)从契丹和东方的其他国家,并从波斯和南方的其他地区,运来丝织品、织锦和棉织品,他们在夏季就穿用这类衣料做成的衣服……富人的衣服用丝棉作铺絮,穷人的衣服则用棉花或较为柔软的羊毛作铺絮。”[10]118-119以上资料表明,虽然以材料差异别贵贱的服饰制度尚未建立,但已初具雏形。

精美舒适的丝绸是蒙古贵族的专属,女性多将它们用于彰显身份的罟罟冠和大袖袍。1221年,南宋访大蒙古国使臣赵珙在行记《蒙鞑备录》中载:“凡诸酋之妻,则有顾姑冠,用铁丝结成,如竹夫人。长三尺许,用红青锦绣或珠玉饰之,其上又有杖一枝,用红青绒饰之。又有大袖衣,如中国鹤氅,宽长曳地,行则两女奴拽之。”[11]文中蒙古贵族女性穿着的“大袖衣”即大袖袍,在图像和实物中均可找到依据。北京服装学院民族服饰博物馆藏元代织金绫鸂鶒纹大袖袍(图1,笔者拍摄),衣长158 cm,通袖长192 cm,胸宽96 cm。袍身主体面料原为织金绫,领缘和袖缘两条窄镶边为两种不同的纳石失。纳石失,《元史·舆服志》载“金锦也”,是蒙元时期对波斯语“nasij”——织金锦的音译。

图1 元代织金绫鸂鶒纹大袖袍

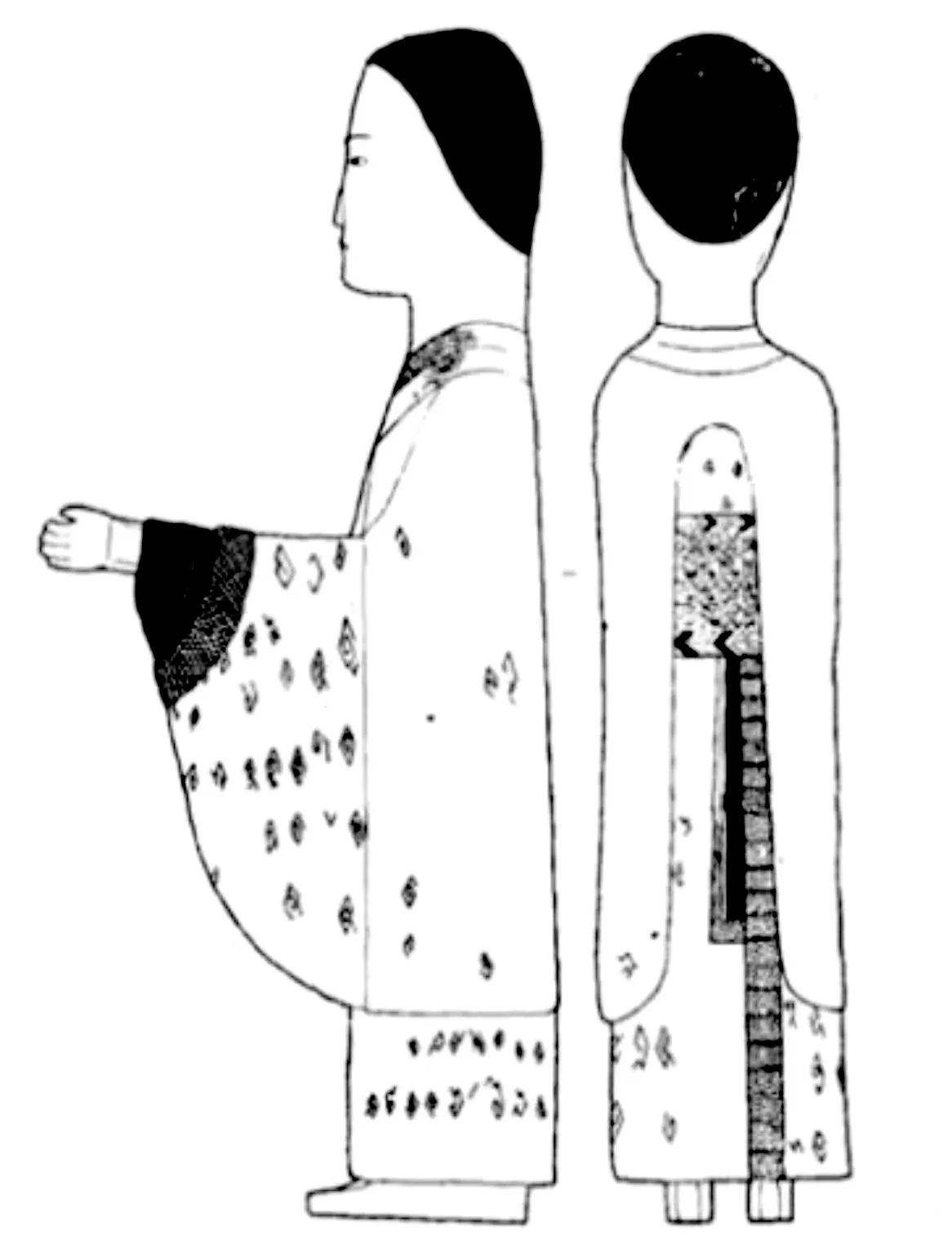

笔者对该件大袖袍形制进行了1︰1白坯复原,请净身高为160 cm的模特进行了试穿(图2),穿着后衣身疏阔宽松、袍裾拖至地面。据考证,元代成年男子一般身高多在165~175 cm[12],女性身高会相对矮一些,可以证实《蒙鞑备录》所载“宽长曳地”的情形属实。现藏于德国柏林国家图书馆的14世纪早期《史集》插图绘本中,有一幅宴会筹备图,图中右下方有一位头戴罟罟冠、身穿红色右衽大袍的蒙古族女性形象(图3)。在两名侍从提起袍裾的情况下仅漏出少许里层衣物和尖头靴,说明图中蒙古族女子所着长袍长度覆盖脚面有余。该女子的姿态基本是再现了《蒙鞑备录》中的记载,她穿着的长袍形制与北京服装学院民族服饰博物馆藏大袖袍实物形制近乎一致,进而文献、图像和实物互证了“大袖衣”即大袖袍。

图2 大袖袍白坯穿着侧视、背视示意

图3 《史集》插图绘本中蒙古族贵妇形象

织金织物因奢华尊贵,本是大蒙古国贵戚宗亲和近侍大臣们穿着,但到了元朝中期,家境富裕的妇女亦服用。诗人范玉壶在滦阳(今河北承德)见妇人们每年农历七月十五都穿金纱到城外祭奠,谓之“赛金纱”[13],可见当时社会奢靡风气盛行,尊卑秩序不甚清晰,服饰“明等威、别贵贱”的标识功能遇到了挑战。

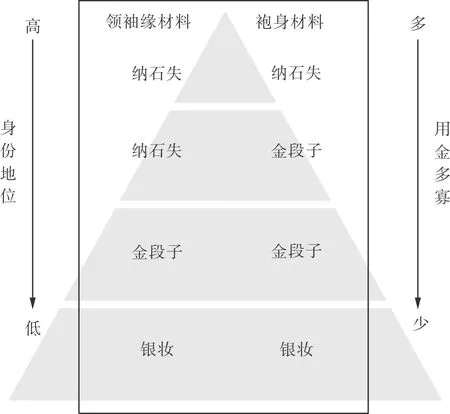

1.2 织物用金多寡划分等级高低

元朝统治者为了巩固统治,以期“贵贱有章、益明国制”,于仁宗延祐元年(1314年)颁定服色等第制度,规定女子大袖袍:“一品至三品服浑金,四品、五品服金褡子,六品以下惟服销金,并金纱褡子。”[14]所谓浑金,即全金、大金也,就是全部用金线织造而成的,元末叶子奇在《草木子》中记载“衣服贵者用浑金线为纳石失”[15]。金褡子,是一块块面积较小、形状自由的散点饰金图案。销金,就是将金块加工成粉末,作颜料印或绘于衣服,纹样形式多呈条状或散点状,块面较小,即通过用金面积的大小和用金的多寡来区分等级。

大袖袍材料以加金织物为主,根据现存大袖袍实物资料,具体可分为金段子和纳石失两大类:金段子是中国传统加金织物;纳石失则原产于畏兀儿、西亚,比金段子更珍贵。面料花纹用金面积的大小是判定纳石失与金段子的重要标准[16]。中国民族博物馆藏纳石失大袖袍(表1中B3)通身材料以捻金做底、片金显花,织金区域近乎覆盖整个袍料;其他袍身面料为金段子的大袖袍,织金部分多在成行排列、散点分布的纹样上,或在暗花纹样上织金,用金区域明显小于纳石失大袖袍。大袖袍领、袖缘多用纳石失,元代官营机构中有专门掌管织造“御用领袖纳失失等段”的别失八里局,但级别较低的则使用金段子(表1中B5)。文献中还有“银妆领袖”的记载,虽不如御用纳石失领袖和金段子领袖级别高,但品格依旧不低,否则统治者不会严禁将作院(元代官署名)管辖的匠人们私自织造,《元典章·工部卷一》卷五十八“禁治花样段匹条例”曰:“今后但犯上用穿的真紫银妆领袖……将作院管着的匠人每根底好生的严禁治者。”

表1 蒙元女子大袖袍实物信息

元代初立国时,在服饰制度上“近取金、宋,远法汉、唐”,但从实际执行情况来看延续大蒙古国“旧俗”居多。就蒙元女子服饰而言,没有完全遵循隋唐以来确立的通过衣服颜色定尊卑的“品色衣”服饰制度,而主要承袭辽、金以服饰材料“辨等威、别贵贱”。大袖袍作为蒙元时期蒙古贵族女性礼服,服用者根据身份地位高低不同,所穿大袖袍材料亦有差异。根据前文分析,笔者对服用者身份对应的大袖袍材料变化作了归纳(图4),级别由高到低依次为:纳石失领袖+纳石失袍身、纳石失领袖+金段子袍身、金段子领袖+金段子袍身、银妆领袖+银妆袍身等。而且,服用者的身份地位影响其领、袖缘饰有无装饰纳石失。据元代工艺美术史专家尚刚考证,台北故宫博物院院藏15身元代帝后像领缘部位两条窄镶边就是纳石失,以《元世祖后像》(图5)为例,可清晰识别出领缘绘有3条装饰镶边,其中2条较窄的纳石失镶边金线铺满锦面,仅花纹轮廓线留有间隙。

图4 大袖袍材料与服用者身份地位关系示意

图5 元代帝后半身像

2 蒙元女子大袖袍的形制探源

大袖袍形制特点为交领右衽、宽长曳地、衣袖疏阔、袖口紧窄,与游牧民族传统的长度及膝、窄袖长袍形制形成鲜明的反差。蒙古人常年过着逐水草而居的迁徙生活,服饰防风御寒、便于骑射的实用功能是他们优先考虑的,贵族服饰亦是如此,故大袖袍“宽长曳地、衣袖疏阔”的特征应是受其他民族服饰的影响。

元末陶宗仪著《南村辍耕录·贤孝》篇载:“国朝(元朝)妇人礼服,达靼曰袍,汉人曰团衫,南人曰大衣,无贵贱皆如之。服章但有金素之别耳,惟处子则不得衣焉。”[17]文中指出蒙元时期妇人的礼服形制如一,不因身份贵贱有区分,但是在服章的材料上,有用金与否的区别,与大袖袍的服用制度基本一致,故此袍应指大袖袍。有学者指出“蒙元统治者的礼服和汉人并无二致,只是名称的叫法不同而已”[18],这其实是对《南村辍耕录》记载的误解。服装史专家周锡保先生认为这是因大袖袍的形式与用途类乎宋时的团衫、大衣,言其宽大的式样[19]。在忽必烈建立元朝之前,蒙古人建立的“大蒙古国”与金、宋两朝长期对峙,蒙古人、女真人和汉族人之间的习俗不可避免地互相影响,比证南宋大衣和辽、金团衫的形制有助于探索大袖袍形制的历史渊源。

2.1 南宋大袖对蒙元大袖袍形制的影响

大袖是南宋女性衣装生活中较为重要的服饰品类,其形制特点为对襟直领、衣袖宽大,衣长及膝下,领、袖缘边多有装饰。相关研究表明,宋明时期文献中的“大衣”“大袖”“大袖衫”均指同一种服装,其两袖无袪、袖口宽博肥大[20-21]。福州茶园村宋墓、福州南宋黄昇墓、江西德安周氏墓和南京高淳花山墓都有出土大袖(表2[20]46),四款大袖袖口宽与前身长之比值分别为0.70、0.57、0.60、0.63。袖口异常宽大,其宽度均超过前身长的一半,体现出大袖形制恒定性;大袖腰宽在46~61 cm,都较为合身,与蒙元女子大袖袍衣身疏阔大不相同;袖口宽与袖根宽之比值分别为2.39、2.13、2.09、2.09,袖口宽度基本是袖根宽度的两倍以上,与蒙元女子大袖袍袖口窄、袖根宽的情况不同。

表2 出土南宋大袖服饰尺寸信息

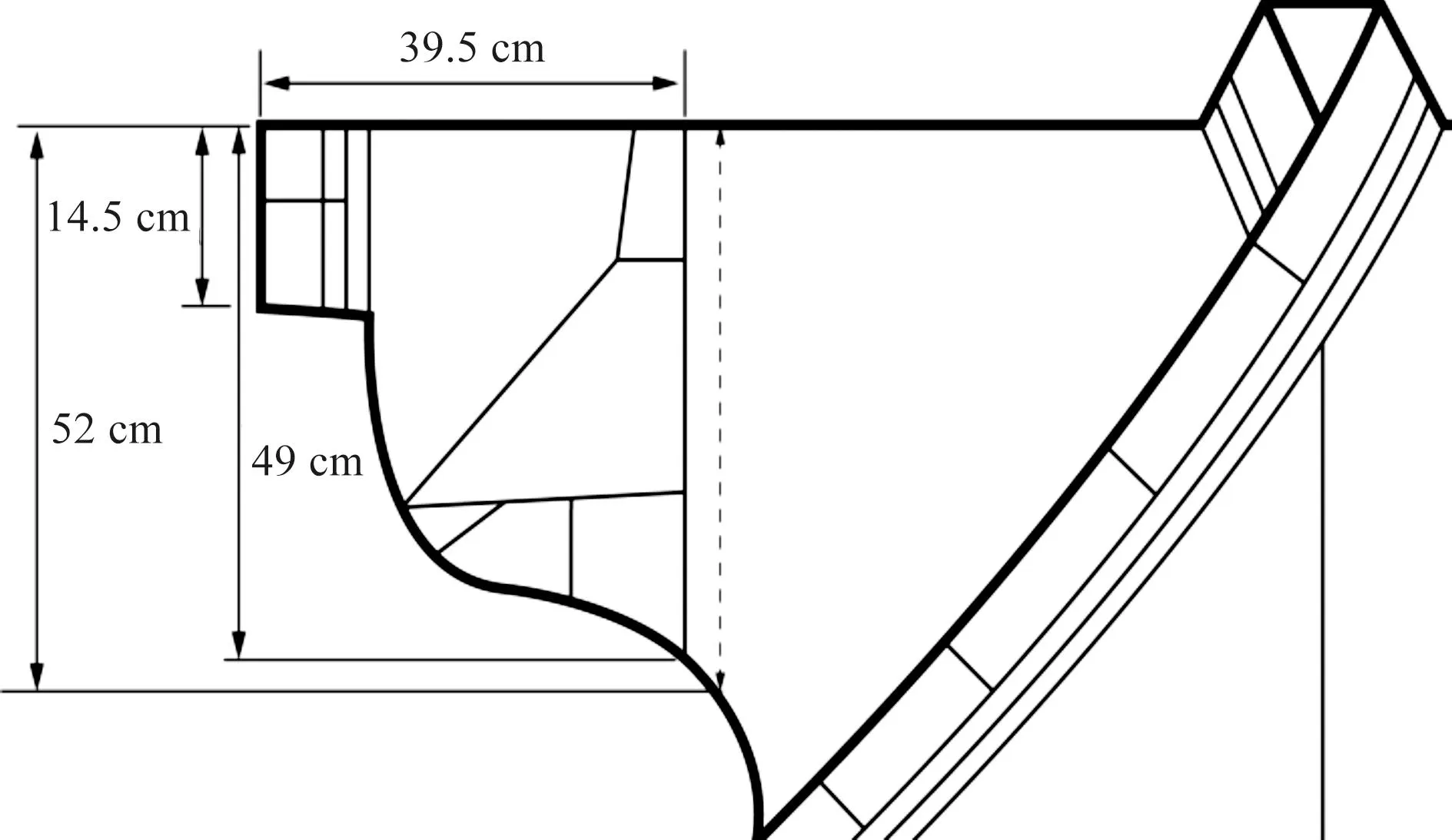

类似蒙元女子大袖袍衣袖宽大、袖口紧窄的袖型是古代服装一种较为常见的袖型,早在秦汉时期中原汉地就已出现,文献记载为“垂胡袖”。王先谦《释名疏证补》引《说文解字》:“胡,牛颔垂也。”又曰:“胡是颈咽皮肉下垂之义,因引申为衣物下垂者之称,古人衣袖广大,其臂肘以下袖之下垂者亦谓之胡。”仔细观察便可发现,垂胡袖最宽处在袖肘部位,如信阳楚墓出土的彩绘木俑1-697(图6)所示,袖口和袖根相对较窄。蒙元女子大袖袍衣袖最宽在袖根部位(袖根即腋下到肩峰的长度),如元代大袖袍衣袖局部(图7)所示,接袖长39.5 cm,袖、身连接处宽为49 cm,袖根宽为52 cm。虽然秦汉“垂胡袖”、两宋“大袖”及蒙元“大袖袍”的衣袖最宽处位置不一,分别在袖肘、袖口和袖根部位,但是对整个衣袖而言,宽大疏阔部分是核心主体。衣袖宽大通常是身份尊贵的体现,至晚在唐代宽博疏阔的“大袖”就已升级为贵妇礼服,两宋时期的“大袖”礼服便由唐制承袭而来。因此,笔者认为蒙元女子大袖袍赓续了唐宋以来宽大衣袖为礼服的传统,传承和发展了“大袖”礼服文化。

图6 彩色木俑侧视、背视示意

图7 大袖袍袖根、袖口宽窄对比示意

2.2 辽、金团衫与蒙元大袖袍形制的交融

团衫是辽、金女子服饰品类之一,《金史·舆服志》载:“女真妇人,上衣谓之团衫,用黑紫或皂及绀,直领左衽,掖缝两傍,后为双襞绩,前拂地,后曳地尺余……此皆辽服也,金亦袭之。”金代女真妇女穿着的团衫承袭自辽代,颜色多为黑紫色、黑色和深蓝色,交领左衽、宽长曳地。内蒙古代钦塔拉辽墓出土的辽代绫纹罗夹袍(图8(a)[22],现藏于内蒙古博物院)和黑龙江阿城金代齐国王墓出土的金代紫地云鹤金锦绵袍(图8(b)[23],现藏于黑龙江省博物馆)均为交领左衽、宽长曳地的女性长袍,其形制特征和《金史》所载“团衫”基本一致,当为“团衫”[24]。

图8 辽、金时期的团衫

宽长曳地的服装形制本不是女真人的传统服制,相关研究指出:“女真妇女服装样式,与中原汉人妇女服装最大的区别是上衣短而左衽,而汉人妇女是上衣长而右衽。”[25]至12世纪中叶,女真皇室迁都中都(今北京),积极推行汉法,女真人的宴饮、语言文字、宫廷丧礼、服饰等方面逐渐汉化。宋孝宗淳熙三年(金大定十六年,1176年),周煇作为贺金国生辰使随员出使金朝,进入金国统治的睢阳,云:“入境,男子衣皆小窄,妇女衣衫皆极宽大。”[26]可以看出金代中后期,女真妇女服饰已受到中原汉族妇女服饰的影响,一改往日窄短之风,变得日益宽大。大量出土实物表明,契丹和女真的民族服装多为“窄袍”,所谓“窄”主要是指袖口和胸宽[27],而金代后期妇女衣衫“极宽大”,很大程度上则是效仿汉文化“宽衣博袖”的服饰风格。

蒙元大袖袍与辽、金团衫皆为贵妇礼服,但形制差异明显:一是前者为交领右衽、后者为左衽;二是前者领、袖均有缘饰,而后者没有。尽管两者皆宽长曳地、袖口紧窄,但也有差别:大袖袍衣袖宽大,仅在靠近袖口处做收口处理,使得袖口变得紧窄;团衫从袖根至袖口,由宽到窄呈直线型递减方式,形成窄小袖口。可见,大袖袍与团衫形制虽然异大于同,但两者的共通之处——宽长曳地,才是凸显服用者身份高贵的重要表征。

蒙元统治者在对待其他民族服饰的态度上承袭辽代因俗而治的策略,并择取各民族服饰中可以彰显身份的要素为蒙古族服饰所用,据《元文类》所载:“圣朝(元朝)舆服之制,适宜便事,及尽收四方诸国也,听其俗之旧,又择其善者而通用之”[28]。通过对南宋大袖和辽、金团衫形制的对比分析,可以得知:蒙元女子大袖袍形制,并非是直接承袭某一种服装,而是多种服饰文化融汇而成的结果。其多元化特性,具体表现在以下3个方面:1) 受已经融合汉文化的辽、金团衫形制的影响,采用了有别于游牧民族传统着装的宽长曳地长袍,凸显身份地位;2) 在掩襟方式上,遵从大蒙古国传统“尊右卑左”习俗[29],在尚未接受汉法的大蒙古国时期就已采用了不同于团衫的右衽形式;3) 在衣袖设计上,赓续了大袖作为礼服的传统,同时保留了蒙古人为适应游牧生活而形成的窄小袖口,具有鲜明的民族特色。

3 蒙元女子大袖袍的文化内涵

3.1 区分婚否与性别的显性标识

大袖袍的社会功能之一就是“别同异”,一方面是辨识蒙古族女子的婚姻状况。1245—1247年出使蒙古汗廷的方济会修士加宾尼指出:“已经结婚的(蒙古族)妇女穿一种非常宽松的长袍,在前面开口至底部。”[10]81253年到访蒙哥汗廷的传教士鲁不鲁乞强调:“(蒙古族女子)在结婚以后,穿一件同修女的长袍一样宽大的长袍,而且无论从哪一方面看,都更宽大一些和更长一些,这种长袍在前面开口,在右边扣扣子。”[10]120可见,身穿宽长曳地的大袖袍是蒙古族女性已婚的标识。另一方面是区分服用者性别。蒙古人以游牧生活为主,被称为“马背上的民族”,男女皆擅长骑射,而且女性和男性一样身手敏捷。传教士加宾尼和鲁不鲁乞均指出,未婚女子则穿和男人一样的长袍,从服饰上将未婚女子与男人区分是较为困难的[10]8,119-120。其实,已婚蒙古族妇女和男子亦会穿相同形制的服装。台北故宫博物院院藏《元世祖出猎图》中,察必皇后(图9(a))和一行男子骑马出猎,她与同行的红衣官员(图9(b))均穿着腋下开口的海青衣。但身穿大袖袍的蒙古人,其性别则可轻易识别,为已婚女性。在等级社会中,大袖袍的标识功能,对维护政治统治和稳定社会秩序具有一定的积极意义。

图9 《元世祖出列图》(局部)

3.2 节用惜物的情感表达

蒙古族服饰用料长期以来以牛、羊、驼皮毛为主,囿于动物毛皮形状多不规则,大小各异,人们在缝制成衣物时,常将多个碎片进行拼接。当华丽精美的丝织品成为蒙古贵族主要服饰材料时,蒙古人节用惜物的优良传统并未丢失。一些零碎的布料没有被丢弃,而是通过拼缝的方式将他们运用到各种生活用品上。蒙元女子大袖袍上有多个部位使用碎小布料进行拼合的情形,如北京服装学院民族服饰博物馆馆藏元代织金绫鸂鶒纹大袖袍右袖接袖使用8片形状各异、大小不一的织金面料拼缝而成(图10(a));衣服摆角,即衣服前后片拼缝处的三角形插片,各使用了3片不同形状的丝绸面料进行拼接(图10(b))。摆角部位面料的拼接方式较为特殊,采用了上下错位的拼接,这本是受限于皮毛硬、厚不易拼合时使用,按照丝织品的面料特性,可以实现对称、不错位拼接。蒙古人在大袖袍的成衣制作上不惜花费时间和精力,将丝绸面料进行拼接,究其原因是纳石失、金段子等丝织品贵重、奢华,备受贵族喜爱,即便是碎小的布头,亦不曾浪费。

图10 大袖袍接袖和摆角面料拼缝示意

3.3 蒙古民族信仰的延伸

大袖袍缘饰设计上,无论服用者身份地位高低,在领、袖缘处多饰有1宽2窄的装饰镶边(图11,现藏于北京服装学院民族服饰博物馆)。通过比对辽金团衫、南宋大袖及高昌回鹘的通裾大襦礼服的领、袖缘饰,可以得知:团衫领、袖缘没有缘饰;大袖及通裾大襦虽然都有缘饰,甚至是“锦为缘”,但未见领、袖缘均有3条镶边。据此,笔者认为,大袖袍领、袖缘均饰有3条镶边的设计可能为蒙古族传统世俗观念的一部分,是表达蒙古人文化特性的重要方式。这样的设计,或源于蒙古人崇奉萨满文化、敬畏数字“3”。在萨满神话中,有3个主宰云雾的天神——古尔班、玛纳恩、腾格里,3个掌管西风的天神——古尔班、哈尔欣、腾格里,3个掌管东风的天神——古尔班、埃门尔申、腾格里,3组魂灵主神在萨满神话中化身为各种大气现象,形成天气或气候的特征,对畜牧经济产生积极或消极的影响[30]。因而,“3”被赋予了神秘的色彩,被看作是具有强大神秘力量的数字。

图11 大袖袍领缘(局部)

数字“3”在蒙古人社会生活和风俗中广泛地使用,如人们在祭敖包时要围着敖包转3圈;蒙古族妇女出嫁回娘家时,进入帐幕中要持羊尾油3片,对灶3叩头;招待宾客时,以乳、茶、酥油3种食品为上等招待品等。蒙古权贵特别重视领、袖缘饰,从元代官营机构中有专门织造领袖纳石失的匠局、蒙古后妃礼服的领缘均有3条镶边可见端倪,说明具有宗教内涵的数字“3”文化与政治权威有了关联。衣领、袖口作为服装的一个重要组成部分,与领导力有着密切的联系。《蒙古秘史》中有多处记载用人体头部和身体之间的关系作比喻[31],通过论述衣领对服装的重要性来强调首领对人群的领导意义。

4 结 论

蒙元女子大袖袍为蒙古贵族礼服,其材料奢华、富丽,象征身份、地位。通过对蒙元女子大袖袍的材料、形制、文化内涵等进行深入研究,结合古籍文献、图像资料和实物标本,本文得出以下结论:1) 蒙元女子大袖袍材料以织金锦为主,是受到了中、西亚审美影响的结果,纳石失在大袖袍上的使用,是蒙元时期东西方物质文化交流的例证之一。2) 蒙元时期蒙古族妇女所穿大袖袍无论身份高低形制无差异,主要靠材料“辨等威、别贵贱”,具体而言则是通过领袖材料和袍身材料的组合加以区辨。3) 大袖袍是农耕文化、渔猎文化和游牧文化相互交流融合的产物,其中宽博疏阔、衣缘锦饰的特征更是证实了中华传统服饰文化源远流长。4) 大袖袍虽在服装材料和形制上吸收了外来文化的成果,但蕴藏着深厚的蒙古族传统服饰文化内涵,具有鲜明的文化独特性,丰富了中华民族绮丽多样的传统服饰艺术。

《丝绸》官网下载

中国知网下载