扩大消费与消费施行

——迈向消费施行性范式

王 宁

(1.东南大学 人文学院,江苏 南京 211189;2.中山大学 社会学与人类学学院,广东 广州 510275)

在当下的阶段,中国经济增长越来越依靠居民消费的拉动。扩大消费成为当下政策的发力点之一。然而,至少在一段时间内,居民消费的增长没有达到人们的预期。要改变这种状况,需要加深对居民消费状况的认识。居民的消费支出不但是凯恩斯所说的绝对收入的函数或弗里德曼所说的持久收入的函数,而且也是布迪厄在其《区分》中所说的“惯习”的函数。惯习具有相对的稳定性或恒定性。它是消费者所处的社会阶层位置所连带的物质、社会和文化资源在该消费者心理上的内化和沉淀的结果,并支配了消费者的消费行为。惯习固然处于不断的变动中,但惯习的变动与收入的变动会有一个时间差。当收入增加或减少的时候,消费者可能就会对已有的惯习及其所支配的消费行为进行反思。在这个时候,消费者就可能调整或改变原有的惯习。惯习的调整和改变,既可体现为消费者形成并实施新的扩张型的消费规划和策略,也可体现为压缩消费规划和减少消费支出。

收入的增加或减少不只是经济指标,还与社会流动密切相关。所以,我们可以从社会学角度来理解资源在阶层之间的分配。向上社会流动率越高,消费者的惯习改变的速度也越快。因此,要研究如何扩大居民消费,不能只着眼于居民收入,还要分析社会流动率以及消费者的惯习与社会流动之间的关系。社会流动以及收入的增减所导致的消费惯习的改变,会导致消费规划和策略的改变或调整。这些规划和策略如何形成以及如何落地?这就引出了消费施行的问题。

收入的增减不但以一种现实的因素影响消费者支出,而且也以预期的方式影响消费者支出。而个人对自身的未来状况的预期,与宏观趋势的预期是联系在一起的。因此,宏观预期是悲观还是乐观,直接影响了消费者当下的消费规划和策略的选择。当消费者对宏观趋势的预期是乐观的时候,他们会制定更“雄心勃勃”的消费规划(如买房、子女出国留学等);反过来,当消费者对宏观趋势的预期是悲观的时候,他们就会压缩消费规划,缩减消费支出,降低支出率,提高储蓄率。消费者如何因应宏观预期而调整和改变自己的消费惯习?这同样引出了消费施行的问题。

本文的目的,是从施行(performance)的角度,对扩大居民消费的政策所涉及的消费施行性进行分析。为此目的,我先对过往消费者行为研究的三个主要范式(消费效用最大化范式、消费文化范式、消费实践范式)进行分析。在此基础上,提出消费施行的范式。然后,再分别讨论消费规划施行性和消费预期施行性。

一、消费者行为研究的三个主要范式

尽管消费行为研究有多个范式,但其中三个范式影响相对较大:消费效用最大化范式、消费文化范式和消费实践范式。这些范式的演进,存在逻辑上的衔接关系。而消费施行性范式的提出,也同样处于范式演进的逻辑关系中。要说明何以有必要提出施行性范式,有必要先讨论这三个范式的内容及其相互衔接关系。

(一)消费效用最大化范式

从经济学角度看,消费者的支出和购买,是基于消费者理性,以达到消费效用的最大化。但是,消费者的消费效用受到收入的约束。依据凯恩斯的看法,人们只能依据自己的可支配收入,来决定实现何种效用。在此意义上,消费是当下收入的函数。针对凯恩斯这种“绝对收入”假说,后来的学者做出了各种修正,如杜森贝里的“相对收入”假说、弗里德曼的“持久收入”假说、莫迪利安尼的“生命周期”假说等。[1]消费函数理论揭示了消费者的可支配资源对效用标准的选择。消费资源多,他们就提高所追求的效用档次。反过来,消费资源少,他们就降低所追求的效用档次。换言之,富有富的消费标准,穷有穷的消费标准。同时,由于收入或消费资源在时间上(生命周期)配置不均衡,消费支出就要在各个时段上做出相应的调整,以使各个时段之间的消费支出线更平滑。

不仅如此,由于消费者存在不同方面的需求,因此,需要在不同方面进行资源投入以获得最佳总体效用。消费者会根据所拥有的资源,对各个不同方面的需求(如衣食住行等)的重要性(效用)进行排序,并基于边际效用递减的规律,进行相应的资源投入,以追求总体效用最大化。例如,一旦某种消费需求(如吃饭)得到满足,那么,在这一领域的边际资源投入所导致的边际效用递减。于是,他们就把剩余的消费资源投向其消费需求尚未得到满足的领域,以追求总体效用最大化。

既然消费者理性的评价标准在于消费效用,那么,消费效用就成为消费经济学的核心概念。然而,在经济学里,消费者所追求的效用是给定的,毋庸置疑的。但效用本身恰恰是有待解释的。在生存阶段,消费者明确知道自己的效用,但是,随着消费者进入生存资源剩余的阶段,效用的形成,越来越受到制度、社会和文化因素的形塑。在相同的消费资源下,效用结构却可能不同。显然,效用结构的差异,源于制度、社会和文化的影响。

就制度来说,人们的消费效用以制度的方式确认下来。消费选择常常是嵌入在制度中的选择。[2]例如,在中国,客人来要请客吃饭,收礼要回礼,结婚要设婚宴,祝寿要摆寿宴,等等。这些消费是制度性的,即使没钱,借钱也要办。就社会来说,人们形成何种效用的追求,往往受到他人的影响。在某种意义上,效用的形成受到他人的炫耀性消费的影响。于是,正如凡勃伦在其《有闲阶级论》所透露的,人们所形成的效用,不完全是由生物规律所决定的需要,而是要满足在地位上追平或超越他人的需要。不过,如果一个社区认为炫耀或攀比是可耻的,人们就会减少追求地位消费效用。就文化来说,效用不完全是由生物规律决定的,在很大程度上,它是由文化决定的。[3]例如,对有神论者来说,造寺庙,给神上香,是有效用的;对无神论者来说,造寺庙是资源浪费,求神拜佛改变不了客观规律,并没有效用。此外,效用可以分为抽象效用和具体效用。抽象效用是普遍的(如遮风挡雨的需要、消除饥饿的需要),但具体效用却是具体的、文化性的(如建筑形式和风格、不同的饮食文化)。

固然,经济学家并不否认效用形成的非经济因素的影响,但他们没有在这个问题上投入过多的精力。因为在他们那里,效用是解释项,而不是被解释项。而消费效用如何形成,就成为一个理论黑箱。而这个黑箱的解密,需要借助其他范式。

(二)消费文化范式

从20世纪80年代起,消费者行为研究发生了文化转向。这一范式的研究主要集中在消费者行为学研究[4]和消费社会学研究领域, 如布迪厄的《区分》、费哲斯通的《消费文化与后现代主义》、拉里的《消费文化》、沙沙特里的《消费文化:历史、理论和政治》、斯莱特的《消费文化与现代性》等。消费文化视角的研究侧重消费效用的建构性。人们之所以选择消费某种产品,不是因为它可以满足我们的天然需要,而是因为它被赋予文化的意义和属性,而这些文化意义和属性贴合了消费者的社会-文化生活需求。所以,消费品不但是商品,而且是具有文化意义的物品,纳入了文化的运行轨道中,成为消费者建构文化和社会生活的元素。消费品的意义是从文化世界转移过来的,最终也会转移到消费者身上。因此,消费者不但在使用物品,而且也在借助物品建构意义和身份认同。[5]从这个角度看,消费者选择某种消费品,不但是基于其物理属性(质量),而且也是基于其符号意义。消费品是消费者用来表达某种文化意义的符号。物品要成为消费对象,首先要成为符号。物品并不仅仅与自身的某个具体效用相联系,而且与其他物品一起,构成整体性意义。其中,每一个物品有其独特的意义,而组合在一起则构成整体的意义。例如,洗衣机、冰箱、空调等家用电器一起,构成了“舒适”的符号。可见,消费不过是对符号的系统性的操纵行动。[6]

消费者行为研究的文化转向把消费行为统统都看成是有意识的、有明确意图的行动。但是,在日常生活中,大量的消费行动并不呈现为明确的意识状态,而是呈现为下意识状态或亚意识状态。许多消费行为其实是基于过去所形成的习惯,而不是每一次都要对物品的意义进行有意识的考虑。[7]人们或许会说,习惯有其源头。人们至少在习惯的起点上,会对物品的意义进行有意识的考虑。然而,在习惯形成的起点上是合适的意义,到今天未必合适,因此,消费者有必要依据今天的身份认同来对物品的意义进行有意识的思考。但事实却是,消费者常常懒于从事这样的有意识的思考,而是依赖过去所形成的习惯和常规来进行消费。此外,采纳文化范式的学者认为消费是在借助消费品或消费行为符号向观众传递信息。但这种观念未必符合现实。坎贝尔认为,观众解读的信息和消费者所传递的信息可能并不一致,观众所接受到的信息,未必是发送者有意发送的(而是无意发送的)。许多消费行动并不向他人传递信息,但观众也会按照自己的理解来解读其含义。[8]正是基于文化范式与消费生活的某些不一致的情形,导致实践范式的产生。

(三)消费实践范式

沃德(Warde)把沙兹基(Schatzki)和莱克维茨(Reckwitz)的实践理论运用到消费社会学领域,形成了消费研究的实践方式。[7]莱克维茨区分了单数的实践和复数的实践。单数的实践(Practice或Praxis)指的是人类行动的总体,它与理论(theory)或思考(thinking)相对。复数的实践(Practices或Praktik)与此不同。它指的是常规化、程式化或日程化(routinised)的行为,包括相互联系的各种元素:身体的活动形式、思维的活动形式、物以及对物的使用、背景知识、技能(know-how)、情感状态和动机等。[9]沃德认为,复数的实践更适合于消费社会学。[7]这意味着,消费社会学要研究日常化、常规化、程式化或重复性的消费活动。

沙兹基也对实践概念做了区分:作为各种协同性活动的时空实体的实践和作为展演性的实践。[10]89-90前者是在时空上展开的做事和述说的联结体。联结的路径包括:(1)理解;(2)规则、原则、规范、指令;(3)目的性情感结构(包括目标、计划、任务、目的、信念和情绪)。[10]89沃德把这三个路径解读为:(1)理解;(2)程序;和(3)从事活动(engagements)。[7]展演性实践则是指实践活动的展开过程,即做和执行的过程。在这个意义上,作为施行的实践与理论相对。理论停留在观念上,而施行性实践则是通过做或执行而把观念落实出来。[10]90沙兹基所说的施行是一种广义的施行,即任何实践,不论是常规性的,还是去常规性的,都包含施行的元素。严格来说,沙兹基没有区分广义的施行(同时构成常规化实践和去常规化实践的要素)和狭义的施行(它成为一种去常规化、创新性和实验性的施行)。而我在随后所说的施行,是狭义上的施行。沃德则更侧重沙兹基所说的协同活动的时空实体的实践。在他看来,这是一种整合性的复数的实践,更适合消费社会学研究的需要。[7]

很显然,沃德更看重日常性、常规性、程式性或重复性的实践对于消费社会学的意义。这与消费文化范式具有明显的不同。后者侧重的是有意识的、有意图的意义表达行动,而消费实践则更多地呈现为由实践意识(不同于纯粹意识)驱动的行动。它不仅仅是一种主观意义的表达过程,而且是一种身体化的、借助物质工具来加以辅助的、为完成某种任务而行使的活动。消费并非总是在向观众传递意义,而且也是在完成日常性的生活任务。在沃德看来,消费实践范式与日常消费生活实际更匹配。[7]消费实践范式也被广泛运用于可持续消费研究。

但是,消费实践范式也有其局限性。由于它强调实践的常规性和重复性,因此,在解释消费的创新和变迁上,显得力不从心。沃德也意识到这个问题。他提出的解决方案是强调行为变化的根源在于实践发展本身。实践既具有再生产的特征,又具有创新的特征。[7]但这种解释显得模棱两可。我们需要明确地了解,在何种情形下实践是重复性或再生产性的,在什么情形下实践是创新性的,因而具有致变性。

二、迈向消费施行范式

消费创新或消费变迁是如何发生的呢?消费实践范式无法对此进行充分的解释。要解决这个问题,需要把实践概念加以分类:常规性、程式性和重复性实践和展演性或施行性实践。虽然沙兹基和沃德都提到了展演或施行概念,但是,在他们那里,展演或施行只是实践的一个元素,而不是一种与重复性的实践相平行的活动类型。要解决常规性(或程式性、重复性)实践与变迁之间的张力,有必要把施行实践提升到与常规性实践平行的地位。如果常规性实践导致社会秩序的再生产和延续,那么,施行实践则导致社会秩序的变化。

我们可以把莱克维茨所说的整体性的单数实践(与理论相对)看做是广义实践或宏观实践。而广义实践包括两种不同类型的实践:一种是狭义意义上的、复数的实践,即常规性、程式性或重复性实践,即莱克维茨所说的复数的实践;另一种则是施行(performance)(也是广义实践之下的一种实践)。后者不同于前者,是一种意在改变已有狭义的实践(常规性、程式性和重复性实践)、把创新想法付诸行动的创造性实践。[11]

我们何以能把施行提升为一种与狭义的实践(重复性实践)相平行的实践类型(创新性实践)呢?施行本身也可以分为两类:(1)广义的施行,即落实或实施的行动。它既可以是重复性的惯习的落实或实施,也可以是对创新观念的落实或实施。(2)狭义的施行。它特指对创新观念的落实和实施过程。在此意义上,施行概念内含摸索性、试探性和实验性的含义。在此意义上,它就不是重复性和常规性实践。施行不是停留在思考或观念上,而是要通过试探性行动来看这些观念或思考是否具有可实现性。如果它们不符合现实,就要改变观念。在此意义上,施行更接近“实验”概念(即对创新性想法进行实验)。

不同于以往将实践和理论对立起来的做法,施行范式强调,施行是观念和行动的互动过程。它一头连着观念,另外一头连着客观现实。观念在落实出来的过程中,可能会遇到各种阻碍因素。而发现与克服这些障碍的过程,就是施行。施行就是通过实验和探索,把观念落实为客观现实的过程。在某种意义上,它是一种生活实验主义。这与沃德所强调的常规性、程式性和重复性实践(狭义的实践)有明显的不同。只有这种狭义上的“施行”,才能升格为与常规性、程式性和重复性的实践(狭义实践)相平行的概念。

狭义的施行概念具有三个有助于社会变迁的因素:(1)不满于现状的态度和意图改变或改进现实的创新性观念;(2)为了让创新观念得到落实,人们试图让该观念变成共享观念(让更多的人接受);(3)借助尽可能多的人的力量,把创新观念付诸行动,从而落实或转变为客观现实。人类在进化过程中,不但具有制度化的能力,而且具有创新能力。创新能力是人们适应和超越环境约束的需要,而制度化则是巩固创新成果的需要,并体现为常规性、程式性和重复性的实践(即制度)。与制度化相对应的实践,就是狭义的实践,即常规性、程式性和重复性实践。与创新相对应的则是施行,即把改变现实的创新观念落实为客观现实的过程。

施行概念源于英国语言哲学家奥斯丁。他认为,人们的言说不但是在表达意义,而且也是在行动或做事,即施行。因此,我们能以言行事。[12]5-6例如,当人们说:“I apologize!”(“我道歉!”),不但是一种表达愧疚含义的言说,而且是在施行道歉的行动。[12]45-47正因为如此,述说就不仅仅是述说,而且在实施行动,因而具有“述行性”(performativity)。类似地,“我答应”“我承诺”“我批准”等言说,均属于施行性述说。再比如,“我判你十年徒刑!”不但是述说,而且也是法庭判决行动(施行)。

国内学者大都把奥斯丁所说的“performativity”翻译成“述行性”,把他说的“performance”翻译成“述行”。这些译法体现了奥斯丁的言说和行动的同步性的意思。然而,在现实中,“述”和“行”不但具有同步的情况,也有不同步的情况:我们先有想法,然后再据此去把想法落实出来。这种情形无法用“述行”或“述行性”来表达。如果要把“述”和“行”的同步性(同时进行)和异步性(存在先后顺序)的含义都概括进来,“述行”或“述行性”的概念显然无能为力。有鉴于此,我们可以把“performance”翻译成“施行”,而把“performativity”翻译成“施行性”。[11]

国内也有一些学者把“performance”翻译成“表演”或“展演”。但很显然,这种译法是基于戈夫曼的视角,明显不符合奥斯丁的原意。而社会科学主流领域所采纳的“performance”或“performativity”范式,主要是奥斯丁意义上的范式,而不是戈夫曼意义上的范式。巴特勒的“performance”也与奥斯丁的“performance”有着源流关系,在核心含义上是一致的。有鉴于此,在接下来的篇幅中,我放弃把“performance”翻译成“表演”或“展演”的表述,而是把它翻译为“施行”。它作为一种抽象属性,则是“施行性”(performativity)。在某种程度上,“施行”概念类似于“创造”,而“施行性”类似于“创造性”。如果说,狭义的实践侧重的是行动的重复性和日常性,那么,狭义的施行概念侧重的是创造性和能动性(借助具身行动)。

与侧重实践意识的狭义实践概念不同,施行或施行性(狭义)侧重的是揭示人类行动中的反身意识的概念。反身意识让人们得以回过头来,或在心理层面上与自身拉开一定的距离,反思我们的过往或当下的行动的状况、存在的问题以及如何走向更好的未来。所以,狭义的施行概念内含改变的意思。一方面,它意味着人们对过往或当下状况的某种不满。在这个意义上,施行概念包含了问题化意识。另一方面,它意味着人们提出了改进过往或当下常规化实践的创新观念,据此引导人们走向未来。换言之,人们借助当下和今后的行动,把创新观念在未来的某个时刻落实为客观现实。

施行概念的反身意识不但体现在对过往或当下状况的反思和相应的应对措施,而且也体现为对未来的想象和期待,并据此来安排当下的行动。对未来的表征和基于对未来的想象和预期的施行是不同的。表征是人们用话语、图像或影视来对未来进行表达。但人们也会依据对未来的想象和预期而采取行动。例如,默顿所说的“自证预言”,说的就是人们把对未来预期加以施行的结果。在这个意义上,预期如果指导行动,那么,预期对未来就具有构成性的作用。在一定程度上,我们对未来具有怎么样的预期,就会导致怎么样的未来。把预期付诸行动,预期就得以实现或物质化。[13-14]对未来的预期,构成当下和未来行动的动力。[15]75如果人们基于对未来的想象和预期来行动,那么,由于想象力具有创造性,人们据此采取行动,就可以把这种创新的想象转化为客观现实。[15]54-60

人们的施行,不论是基于对过往或当下行动状况的反思而形成的改变现实的创新观念,还是基于对未来的想象和预期,其结果总是在未来实现的。但是,人们的施行具有不同的时间性。一方面,人们基于过往或当下行动状况中的问题,形成了改进、改良或修正的想法、观念和计划,然后把这些计划加以落实或施行,以图在未来实现。在这里,未来是从过去和当下演变而来的。另一方面,人们超越现在,而对未来进行想象和预期,然后,基于这种预期来安排当下的行动。在这里,当下是建立在未来的基础上的:人们依据对未来的想象和预期,来决定当下采取何种行动。这种行动,就是对未来的预期的施行。相应地,我们可以把消费施行性分为微观规划(或计划)施行性和宏观预期施行性两类。

三、微观规划施行性

基于过去和当下的某些问题和不利境况,消费者形成了改变现状的微观规划、计划、目标或项目,并采取措施来实现它们。微观规划施行性体现为:(1)与常规性和重复性相反,消费者在微观层次形成了改变性计划、规划或项目,意在打破常规、改变现状。这些计划或项目是消费者的求变性观念的体现;(2)消费者落实或执行这些规划、计划或项目的具体步骤和程序。

人们的生活常常在常规(routines)和打破常规之间交替进行。常规是一种日常化实践。它让人们不假思索、习以为常,在日常消费活动中节省了思考的精力和时间。但常规却有可能抑制人们本来应该过得更好的潜在机会。一旦人们开始感受到常规所带来的某种不适,或者人们通过参照群体看到这种可以过得更好的潜在机会,人们就进入反身意识状态。反身意识是生活改变的时点。在这种状态中,人们对自身所面临的问题进行把脉和诊断,并提出打破常规的、改变性或替代性的生活规划、计划或项目。把这种规划、计划或项目付诸行动、落到实处之后,人们又进入新一轮的常规化实践之中。

人们对自己的生活(包括消费生活)往往有不同的计划或规划形成能力,即人生规划力。人们的人生规划力不同,可能会导致不同生活状况。但是,如果人们只形成规划,而不采取行动来落实这些规划,那么,他们的生活状况并没有改善。可见,要让规划造成对人生结局的积极影响,还需要把规划付诸施行。可见,从能动性的角度看,人们之间在生活状况上的差异的一个根源,在于他们的规划形成力和规划实施力的不同。例如,那些一早就形成了出国留学规划(获得国外资助并被名校录取为研究生)的大学生,如果严格落实他们的规划,其结局是他们毕业以后就有更大的概率能去国外留学。反过来,那些没有出国留学规划的人,等看到同学被国外高校录取,自己也想出国留学的时候,已经来不及了,因为他们缺乏相应的提前布局的规划形成力以及规划施行性。

人们的生活境遇固然受到阶层位置以及相关的结构性机遇的约束,但主观能动性也发挥重要的作用。一些来自较低阶层背景的大学生,不满于自己家庭的阶层地位,希望通过自己的努力实现向上的社会流动,就会借助反身意识,形成阶层跃升的人生规划,并付诸行动(规划施行性)。例如,他们通过各种渠道了解国外高校录用博士研究生的条件和资源,并据此形成自己的规划,然后严格落实规划,达到出国留学的目的,并最终成为世界名校的教授,从而实现了阶层跃升。当然,不同阶层成员的规划形成力和规划施行性存在差异,这也是阶层结构再生产的原因之一。但阶层流动的根源,则要借助阶层成员的主观能动性,形成并施行明确的阶层流动的具体规划,从而实现阶层地位向上流动。威利斯在其《学做工》一书中所描述的低阶层家庭背景的孩子们的“反精英文化”和短期主义,恰恰是这些阶层背景的孩子缺乏规划形成力和规划施行性的体现。而缺乏规划形成力和规划施行性,进一步让本来就缺少足够的阶层向上流动机会的低阶层家庭背景的孩子,再生产了其父辈的低阶层地位。

可见,规划形成力和规划施行性(长期主义)不但是人们实现阶层向上流动的一个环节,而且也是改善自身生活机遇和生活体验的一个途径。例如,经常因长相遭同辈嘲笑的青少年,试图改变这种境况,形成了改变身体容貌的规划(如做整容手术、矫正不整齐的牙齿等),并严格施行,最终不但改善了自己的生活机遇,而且也恢复了自信,重构了自我认同。在这里,整容就是一种规划。这种规划的施行,让人们重建了身份认同。[16]在这里,人们的自我认同改变的主要障碍,在于宿命主义和墨守成规。

在某种意义上,生活的意义来源于对“我是谁”的界定。“我是谁”不但包括“现在的我是谁”,而且包括“将来的我是谁”。要成为这样的人,就需要规划形成力和规划施行性。因此,人们是基于“将来的我”(理想我)的规划,来安排当下的行为选择(规划施行性)。从这个角度看,消费也可以成为“理想我”规划的施行。例如,人们不满于自身体型臃肿和体重超标,希望塑造一个理想的身材,显得精干、匀称、适中和灵巧,并通过体型表现自律精神,于是,人们便形成了健身消费的规划。通过到健身房施行自己的规划(规划施行性),从而改变了自己的体型,实现了“理想我”的目标。

规划施行性作为一种长期主义,涉及人们在实现某种目标上所做的准备和努力,需要在时间上有足够的提前量。目标的实现不是一蹴而就的,而是规划长期施行的结果。在规划的施行中,所实施的各个步骤之间具有递进性,各个步骤相互结合,最终才能达成目标的实现。这意味着,规划施行性还要体现为规划操作性,即把规划所要实现的目标,操作化一个个相互衔接的具体步骤和程序。它体现为日常时间安排(scheduling),即对时间的日常分配行动。有较强的规划施行性的人,往往具有较强的时间观念。惜时、守时、准时,成为现代人规划施行性的一个特征,并与传统人的时间观念(缺乏精细的时间分配观念,时间边界模糊、不守时、不准时)形成鲜明的对照。这种时间观念的差异,也常常会转化为阶层差异。在一定的程度上,较高阶层的成员往往更具有现代时间观念,而较低阶层的成员往往具有更多的传统观念。在这个意义上,规划施行性涉及时间社会学的问题。

以消费者实现买房买车的目标为例。由于购房和购车需要大额资金,当下收入不足就成为需要改变的状况。为了实现收入的提升,就要升职或找到收入更高的工作,为此就需要了解升职或获取更高收入职务的标准和要求,并制定计划来提升自己的人力资本,通过教育消费,如参与人力培训等。待实现了收入提升目标后,还要制定金融计划和目标,通过向银行贷款以及以分期付款的方式来偿还贷款,从而实现购房和购车的目标。当获得住房和汽车以后,由于还需要偿还银行贷款,购房者和购车者需要确保收入的稳定,为此,就需要保证职业或职务的稳定。而职业或职务的稳定,则需要通过绩效的稳定或提升来达到。而绩效需要投入时间,但个人的时间是有限的。为此,人们就要惜时,合理安排时间。因此,有房贷和车贷的人,会更努力地工作,更合理分配时间,更注重提高工作效率。这些相互联系的环节,都是规划施行性的体现。在此意义上,消费规划的施行性,构成了社会动力供给的一个途径。

我们所施行的各种规划,均是吉登斯在其《现代性的后果》一书中所说的“人生规划”(life projects)。现代社会不同于传统社会的地方,在于它让人们有更多的机会来进行人生规划的施行。与传统人把自己的生活建立在宿命论上不同,现代人的人生规划施行,是建立在人们的反身意识的基础上的。正是无数现代人的人生规划的施行性,汇总成现代社会的活力和动力。它是现代社会变迁速度加快的一个根源。

四、宏观预期施行性

消费者的规划施行性不但取决于自己的能动性,而且也在很大程度上依靠宏观社会结构所提供的机会空间。而宏观社会结构所提供的机会空间涉及在时间上是否连续的问题。以经济增长为例。经济增长会有其周期,有时处于扩张期,有时处于收缩期;或者在扩张了一个阶段以后,长期处于停滞期(“中等收入陷阱”描述的就是这种情形)。而经济的扩张或收缩,意味着它为个人所提供的机会空间有大和小的差异。因此,消费者的规划施行性,取决于对未来宏观趋势所能提供的机会空间的预期。宏观预期不同,消费者的微观规划也会有差异。

消费者的宏观预期还不是客观现实,它只是人们对于未来的想象、猜想、憧憬或计算。但是,如果人们都依据这种预期来安排自己的消费规划,这就可能让宏观预期变成真实后果。默顿所说的“自证预言”,描述的就是这样一种情形。例如,本来一家银行还有一些周转资金的,但所有的储户都认为银行即将破产,于是一起来挤兑。恰恰是这种集体性挤兑,导致银行真的破产了。再比如,本来大家乐观一些,敢于投资和消费,那么,经济即使没有多大的增长,也不至于崩溃。但是,如果大家都形成了悲观预期,并依据这种预期放弃原本要进行的投资和消费,那么,经济就真的崩溃了。反过来,经济本来存在过热的问题,不需要继续追加投资,但人们可能基于对经济趋势的乐观预期来安排自己的投资,结果这恰恰导致经济的继续增长。许多经济泡沫就是基于这种乐观预期而形成的。它们是这种乐观预期施行性的后果。

不论是悲观预期,还是乐观预期,一旦被施行,就会在一定范围内形成类似“自证预言”的结果。这种情形,就是宏观预期施行性。许多趋势性后果,未必是它本来演化的自然结果,而是大家一起用相同预期来指导行动所导致的汇总性后果,即预期的集体施行的后果。宏观趋势的预期是悲观还是乐观,决定了消费者的消费规划施行意愿程度。乐观预期导致较高的消费规划施行意愿。反过来,悲观预期引致较低的消费规划施行意愿。消费施行意愿高,意味着消费者更愿意有计划地进行消费支出。反过来,消费施行意愿低,意味着消费者更愿意进行储蓄,减少消费支出。

对未来的宏观趋势的预期还会引起人们对自身所面临的未来风险的预期。这种预期来源于宏观趋势对社会流动率的影响。当社会处于转型期,往往是社会流动率高的时期。反过来,当社会处于稳定期,且社会结构固化,社会流动率就降低。就经济趋势来说,一般来说,当经济处于扩张期,向上社会流动率较高。反过来,当经济处于收缩期,向下社会流动率较高。例如,随着失业率的提升,越来越多的中产阶层成员陷入向下流动的轨道。

但是,社会流动率不能仅仅用经济增长或衰退来解释。在收入分配两级分化和社会结构固化的条件下,经济增长的成果让少数人独占,多数人依然无法实现向上社会流动。正因为如此,对趋势预期的乐观和悲观所导致的结果,必须与社会流动率所导致的结果区分开来。前者更多地与经济发展趋势相关,后者则不但与经济发展趋势相关,而且也与社会结构(开放还是固化)相关。如果(向上)社会流动率低,就意味着消费施行的结构性障碍高;反过来,如果(向上)社会流动率高,就意味着消费施行的结构性障碍低。

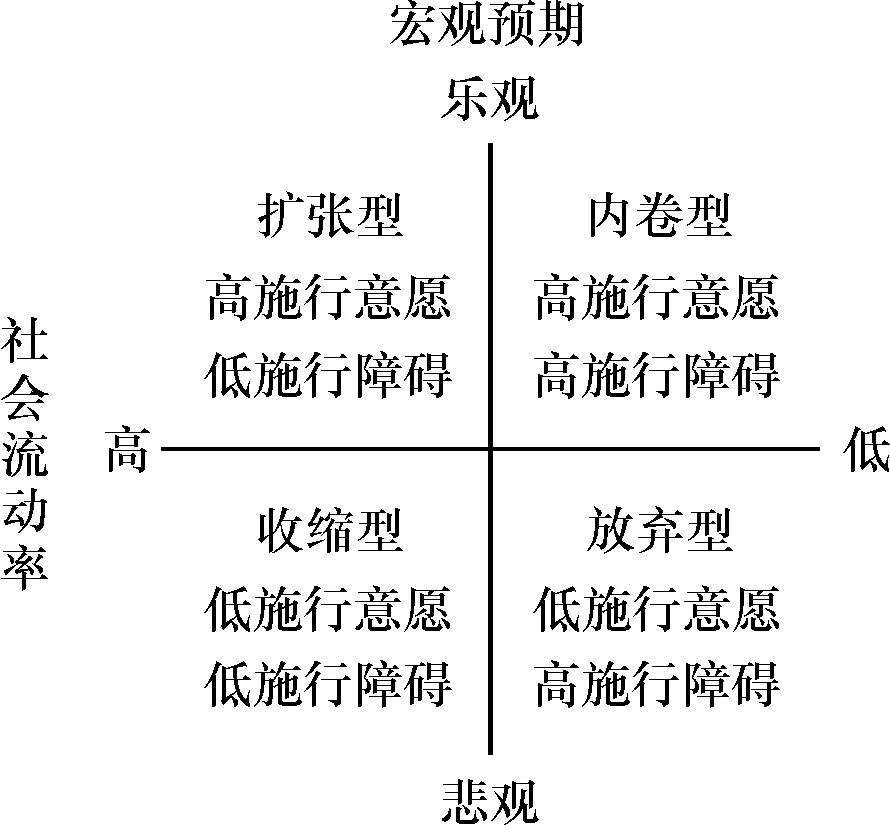

把宏观趋势预期的乐观维度、悲观维度和社会流动率的高与低进行交互组合,就形成了与消费相关的四种理想类型的宏观预期施行性:扩张型消费施行性、收缩型消费施行性、内卷型消费施行性和放弃型消费施行性(见图1)。这四种施行性,只是理想类型,但它可用来分析现实中的消费施行。

图1 四种理想类型的消费施行性

所谓扩张型消费施行性,指的是消费者在形成了对于未来趋势的乐观预期,以及社会结构提供了较高的向上社会流动率的条件下,趋向于扩张型消费施行。一方面,他们有较高的消费规划施行意愿。例如,在乐观的预期下,消费者形成了买房、买车、送子女出国留学等规划,并为这些规划的实现提前进行周密的安排和准备。经济的繁荣和消费者的消费规划构成相互影响和相互促进的关系。自2003年之后的十几年时间,中国许多居民均处在这种扩张性消费施行性周期。另一方面,社会结构没有构成人们的消费施行的障碍;或者说,消费施行可能也会遇到某些来自社会结构方面的障碍,但这种障碍相对比较少。由于社会转型和经济的持续增长,越来越多的底层阶层实现了向上的经济流动和社会流动。社会结构的开放性助长了消费者的消费规划施行,而较少成为消费规划施行的障碍。

收缩型消费施行性与扩张型消费施行性相反。它是消费者减少消费规划施行的状况。之所以如此,是由于消费者对未来的预期趋向于悲观。尽管在这个时期社会结构依然是开放的,社会流动率依然较高,但基于对未来的悲观预期,许多消费者开始收缩自己的消费规划。悲观的预期常常来源于经济衰退周期。尽管社会结构还是开放的,人们通过努力依然可以实现向上社会流动,但是,由于经济衰退的原因,也会导致一部分人失业,陷入向下流动的轨道。为了避免未来的不确定性给自己带来的不利影响,消费者开始为应对不确定性进行准备,例如增加储蓄、减少支出,以免万一失业降临自己身上,而陷入手足无措的地步。

所谓内卷型消费规划施行,指的是消费者对未来趋势形成了乐观预期,但是,社会结构却从原来的开放性日益转向封闭性,既得利益集团借助各种优势条件,将既定的阶层结构和利益结构固化,从而导致向上的社会流动率下降。在这种条件下,尽管消费者对未来具有乐观的预期,但对于那些处于下层或中下层的阶层来说,要实现向上社会流动的社会障碍加大。尽管他们基于乐观的预期在进行各种努力,但常常不能成功。同时,他们为了实现某个既定的目标(如购房),要比过去的人们实现相同的目标付出更大的代价。于是,他们陷入了内卷型消费规划施行性情境。

放弃型消费施行性指的是放弃消费规划的施行。当下所流行的“躺平”术语,描述的就是这种情形。一方面,它源于对未来的悲观预期。在未来经济和社会形势不乐观的情形下,消费者收缩或减少消费规划施行,既减少支出,同时,尽可能把剩余资金储存起来,以应对所预期的悲观未来。另一方面,它源于社会结构的固化。随着既得利益集团占据了优势资源,并借助各种资源和条件来固化这种既得利益结构。尚未进入中等收入群体的人们,愈发难以实现向上社会流动。于是,他们放弃了长期性的消费规划施行,转而追求短期性的满足。例如,早期买房者因为在价格较低的时期购房,随着商品房价格的飙升,他们坐收时代趋势的红利。而后来者则面临高房价。他们的收入让他们无法买得起高价房。职业结构向上流动的通道也变得日益狭窄,向上社会流动的概率降低。在这种情形下,他们直接选择了放弃制定消费规划,并以各种方式表达他们的“放弃”:不结婚(或延迟结婚)、不生育(或延迟生育),并减少消费。

预期与客观规律所导致的客观趋势之间会有某种一致性。但集体预期的施行性会扩大或强化客观趋势。在这里,预期施行性与客观趋势在相同的方向上形成共振或相互促进和相互加强的关系。但预期也可以在一定程度上与客观趋势不同。而这种集体预期的施行性,则可能在一定程度上扭转或延缓客观趋势。这就是默顿所说的“自证预言”所描述的状况。可见,让民众形成良好的预期,在经济处于收缩周期中,显得尤为重要。

五、结 语

扩大消费不但取决于居民有足够的收入,而且还与社会流动率和经济社会发展趋势的预期密切相关。事实上,居民的收入问题乃是宏观的收入分配的问题,而宏观的收入分配则与社会阶层结构和社会流动密切相关。同时,收入本身并不足以充分地解释人们的消费行为。消费者的消费规划的大与小,是把收入用于消费还是储蓄,与对未来的宏观趋势的预期密切相关。因此,消费行为不仅仅是一种日常性和常规性的实践,而且也常常在某个时点上出于消费者对自身消费行为的反思,而呈现为一种对消费规划和策略的调整和改变。把这些规划和策略落实出来的过程,就是消费施行。

消费施行性包括三个因素:(1)反身思维。对常规化实践产生了改变的想法。(2)提出新的消费规划和策略,逐步改变原先的惯习。(3)把消费规划和策略落实出来。可以看出,消费施行的关键,在于消费者借助反身思维,对原有的惯习和日常生活中存在的问题加以质疑。只有把常规行为问题化了,才有“去常规化”的消费规划和策略的产生。而去常规化的消费行为一旦落实,就纳入了常规化的轨道。消费者的行为就如同钟摆,在常规化和去常规化之间不断摇摆。

扩大消费的秘籍,就在于提升消费者的去常规化的频率。对于扩大消费来说,消费者的去常规化既可以是正向的,也可以是负向的。正向的就是增加消费的方向,负向的就是减少消费的方向。而扩大消费的目的,是让消费者往增加消费的方向去进行去常规化(即正向的去常规化)。收入的增加是导致消费增加的直接影响因素。但收入分配实质上是社会阶层结构的问题。如果各个阶层成员的权利不平衡,那么,其结局往往是收入分配的失衡。社会结构的深层次问题,是社会流动的通道是否畅通和各个阶层成员的权利是否平等。只有在社会流动通道畅通和公民权利平等的社会结构条件下,社会流动率才更有可能提高。而(向上)社会流动率的提高,则有助于消费者采取正向的去常规化的消费规划和策略。这是一种社会结构所促进的消费施行。它是扩大消费的社会结构基础。

消费者去常规化的消费行为还体现在对未来宏观趋势的预期。对未来趋势的悲观或乐观预期,导致了消费者对消费施行性的不同模式。乐观预期导致扩张型消费施行性,即扩大消费、增加贷款、减少储蓄,以落实所形成的乐观的消费规划和策略。反过来,悲观预期导致收缩型消费施行性,即缩减消费规划、停止贷款(或提前还贷)、增加储蓄、减少支出。因此,只是技术性地采取措施来扩大居民消费,而没有采取措施让居民对未来趋势形成乐观预期,其政策效果将非常有限。